Влияние параметров дренажа на обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур в северной зоне Омской области

Автор: Бойко Василий Сергеевич, Шмаков Виктор Иванович, Тимохин Артем Юрьевич, Михайлов Вячеслав Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - установить тепловлагообеспеченность, определить глубину заложения дренажа и расстояние между дренами для обеспечения оптимального водного режима при выращивании кормовых культур на мелиорируемых землях севера Омской области. Природная тепловлагообеспеченность северной зоны Омской области определялась по коэффициенту природного увлажнения (Ку) за расчетный период вегетации (декада). Испаряемость (Е0) была определена по районированному методу гидролого-климатических расчетов профессора В.С. Мезенцева. Расчеты параметров дренажа выполнены с использованием классических общепринятых методик А.Н. Костякова и С.Ф. Аверьянова. Исследование параметров дренажа мелиорируемых земель выполнено на основе анализа результатов численного эксперимента баланса влаги в расчетном слое почвы за декадные интервалы времени. Численный эксперимент проводился на основе ретроспективного использования природно-климатических данных по объектам за 1971-2017 гг. с применением информационных технологий. Результаты численного эксперимента были проанализированы для объектов, находящихся в аналогичных природно-климатических условиях - Тюкалинск, Большие Уки, Тара. В основу численного эксперимента были положены формулы по методикам Ю.Н. Никольского и В.В. Шабанова. Коэффициент увлажнения для данной территории превышает единицу, что свидетельствует о переувлажнении почвы и промывном типе водного режима и требует проведения гидротехнических мелиораций. Расстояние между открытыми собирателями для периода весеннего снеготаяния составило 210-219 м, для всего периода вегетации сельскохозяйственных культур - 133-166 м. На основании расчетов для обеспечения оптимального водного режима на переувлажненных землях северной зоны Омской области оптимальными являются следующие параметры дренажа: глубина заложения - 1,5 м, расстояние между дренами - 100 м (для Тары); глубина заложения дренажа - 2,0 м, расстояние между дренами - 130 м (для Тюкалинска); глубина заложения дренажа - 1,4 м, расстояние между дренами - 200 м (для Больших Уков).

Параметры дренажа, влагообеспеченность, мелиорация, коэффициент увлажнения

Короткий адрес: https://sciup.org/140293561

IDR: 140293561 | УДК: 631.621

Текст научной статьи Влияние параметров дренажа на обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур в северной зоне Омской области

Введение. Северная зона Омской области (Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, Се-дельниковский, Большеуковский и Тарский районы) находится в зоне повышенного увлажнения и характеризуется наибольшим речным стоком [1, 2]. Возникновение в весенне-летний период дождевых паводков на реке Иртыш и его притоках в сочетании с такими опасными факторами, как осеннее переувлажнение почвы, значительный влагозапас воды в снеге перед его таянием и большое количество осадков вес-нойЮ способствуют риску наводнений, приводящих к затоплению больших площадей сельскохозяйственных угодий [3, 4].

Поэтому проблема рационального освоения и использования агроландшафтов северной зоны Омской области ставит задачу создания и применения современных информационных технологий управления производственными циклами земледелия с использованием гидротехнических мелиораций, которые создают необходимое количество влаги в корнеобитаемом слое почвы, для достижения высоких урожаев сельскохозяйственных культур [5, 6].

Достоверная оценка природной тепло-влагообеспеченности рассматриваемой зоны гарантирует обоснованное применение рациональных, экологически целесообразных гидротехнических мелиораций, которые наряду с другими факторами обеспечат устойчивое развитие сельского хозяйства (в том числе и агроландшафтов северной зоны Омской области) [7, 8].

Для оценки природной тепловлагообеспе-ченности освоенной для сельскохозяйственного производства территории северной зоны Омской области была сформирована следующая база исходных данных:

-

а) научный и практический опыт применения гидротехнических мелиораций на агроландшафтах северной зоны Омской области;

-

б) метеорологические характеристики (по репрезентативным метеостанциям Тара, Большие Уки, Тюкалинск за 46-летний ретроспективный период), включающие средние декадные температуры и среднемесячную температуру воздуха, скорость ветра, сумму декадных и месячных атмосферных осадков;

-

в) физико-географические характеристики территории, гидрологические, гидрогеологические и другие природные условия;

-

г) сведения об агрогидрологических свойствах почвы и ее фактической влажности [8].

Цель исследований - установить тепловла-гообеспеченность, определить глубину заложения дренажа и расстояние между дренами для обеспечения оптимального водного режима при выращивании кормовых культур на мелиорируемых землях севера Омской области.

Материалы и методы. Природная тепло-влагообеспеченность северной зоны Омской области определялась по коэффициенту природного увлажнения ( K у ) за расчетный период вегетации (декада) [9]. Испаряемость ( E о ) была определена по районированному методу гидролого-климатических расчетов профессора В.С. Мезенцева [8]. Расчеты параметров дренажа выполнены с использованием классических общепринятых методик А.Н. Костякова и С.Ф. Аверьянова [10, 11]. Исследование параметров дренажа мелиорируемых земель выполнено на основе анализа результатов численного эксперимента баланса влаги в расчетном слое почвы за декадные интервалы времени. Численный эксперимент проводился на основе ретроспективного использования природно-климатических данных по объектам за 1971-2017 гг. с применением информационных технологий.

Результаты численного эксперимента были проанализированы для объектов, находящихся в аналогичных природно-климатических условиях - Тюкалинск, Большие Уки, Тара. В основу численного эксперимента были положены фор- мулы по методикам Ю.Н. Никольского и В.В. Шабанова [12].

Результаты и их обсуждение. Коэффициент К у устанавливался по зависимости, рассчитываемой по формуле

K y = W d + KX) / E о , (1)

где K у - коэффициент природного увлажнения за период t a > 5 °C; W d - фактические влагоза-пасы в расчетном слое почвы 0,1; 0,2; 0,5; 1 м; KX - атмосферные осадки за расчетный интервал времени, мм; E о - испаряемость (максимально возможное испарение) за тот же расчетный период, мм.

Для расчета испаряемости используем формулу

• + 1,5 • ,

0 1000 d 0,75

где А - коэффициент для декады, равный 7,8; £ t > 10 °C - сумма среднесуточных температур воздуха выше 10 °С; d i - средние декадные дефициты влажности воздуха, мбар; d r - среднегодовой дефицит влажности воздуха, мбар.

Природная тепловлагообеспеченность определяет тип водного режима территории, по которому можно судить о необходимости применения и направления гидротехнических мелиораций. При К у меньше единицы тип водного режима - непромывной. Появляется необходимость орошения. При К у больше единицы тип водного режима - промывной. Создаются предпосылки к переувлажнению, а значит, требуется осушение переувлажненных земель. При К у = 1 отмечается оптимальное соотношение между ресурсами тепла и влаги. Тип водного режима -оптимальный, формируется выпадающими атмосферными осадками и вертикальным влаго-обменом между грунтовыми водами и зоной аэрации почвогрунтов.

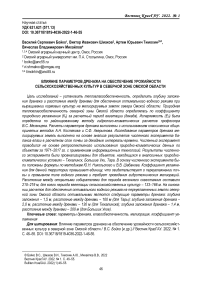

Средние многолетние декадные коэффициенты увлажнения показывают, что в северной зоне Омской области коэффициенты увлажнения больше единицы как для пахотного (0,1–0,2 м), так и для подпахотных горизонтов (0,5–1,0 м) (рис. 1). Тип водного режима - промывной. Происходит переувлажнение земель и требуется их осушение.

Рис. 1. Среднемноголетние декадные коэффициенты увлажнения К у в северной зоне Омской области (1971–2017 гг.)

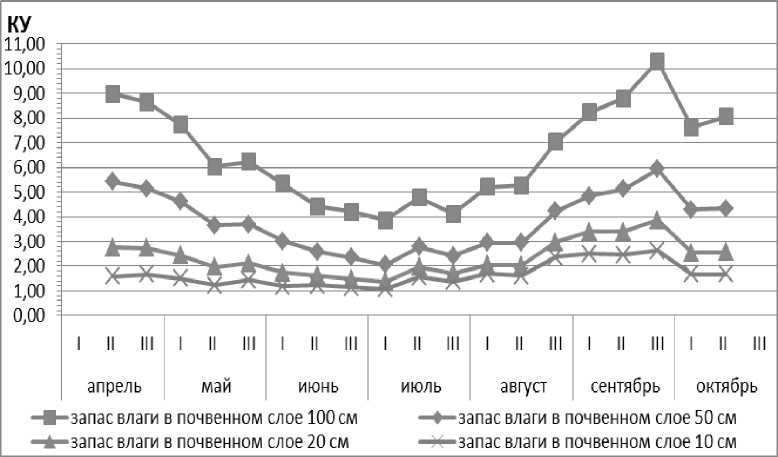

На основании расчета коэффициента увлажнения за ретроспективный период 1971–2017 гг. установлена тенденция и динамика изменения для расчетного слоя 1,0 м (рис. 2).

Средние многолетние декадные коэффициенты увлажнения показывают, что в северной зоне Омской области коэффициенты увлажнения больше единицы. Тип водного режима – промывной. Происходит переувлажнение земель, а значит, требуется их осушение.

Рис. 2. Динамика коэффициента увлажнения у в северной зоне Омской области (1971–2017 гг.)

Расчеты по методике А.Н. Костякова заключаются в определении расстояния между каналами, м, открытой регулирующей сети, определяющегося по формуле

а

0,51 ■ С • Т 2

^+4kI

о ■ h

где K – интенсивность впитывания воды в начальный момент времени, К = 0,18 мм/ч; С – коэффициент, аналогичный скоростному коэф-

фициенту, 1/с; Т – допустимое время отвода избыточных вод с поверхности и из корнеобитаемого слоя почвы, ч [10, 11]; σ – коэффициент стока (для весенней талой почвы он равен 0,5, для летнего периода – 0,15); h – интенсивность снеготаяния или интенсивность выпадения дождей.

Коэффициент С, 1/с, рассчитывается по формуле

C = a Ji , (4)

где a – принимается по [11] (для весеннеосеннего периода он равен 1,13; для вегетационного периода – 2,15); I – уклон поверхности, I = 0,0002.

С = 1,13 • 70,0002 = 0,027 ,1/с;

С 2 = 2,15 • 7 0,0002 = 0,036 ,1 /с.

Сумма выпавших осадков за весеннеосенний период hвес, мм, рассчитывается по формуле hвес

1 вес - осен

а • b

где a – продолжительность весеннего снеготаяния (7–9 сут); b – продолжительность весеннего снеготаяния в течение суток (5–7 ч).

Сумма выпавших осадков за летний период hлет, мм, рассчитывается по формуле l> = KXmr ,мм, (6) a • b где KXmax – максимальное значение слоя выпавших осадков за один месяц летнего периода, мм; a – продолжительность выпадения осадков (1 сут); b – продолжительность выпадения осадков в течение суток (5 ч).

Расчет выполнен для 10 и 25 % обеспеченностей по годам.

а р10% а 0 овес - осп

р25% а 0 овес - гп

h 10% вес

h 10% лет

h 25% вес

h 25% лет

8 • 6

-

1 • 5

-

8 • 6

1 - 5

= 2,06 мм/ч;

= 11,2 мм/ч;

= 1,98 мм/ч;

= 17,6 мм/ч;

0,51 • 0,027 • 72 2 • [(0,5 • 2,06)0.75 + 4 • 0,18]2

0,5 • 2,06

0,51 • 0,027 • 72 2 [(0,25 • 17,6) + 4 • 0,18]2

= 210 м;

0,5 • 1,98

= 219 м.

Расчет расстояния между каналами, м, открытой регулирующей сети по методике С.Ф. Аверьянова определяется по формуле

„ (1 - ° ) • а ,2

а 0 = 3,6--- 1 , (7)

n ° • ta где I – средний уклон осушаемой поверхности (0,0002); n – коэффициент шероховатости поверхности (2,3); ° - коэффициент стока [11] (0,25); h– слой осадков выпавших за время t , мм/ч; t – время выпадения осадков, ч; t– время отвода поверхностных вод, ч.

0,0002

a 0 овес - осп 3,6 2з

0,0002

а = 3 6--

0 овес - гп , 2,3

•

•

(1 - 0,25) • 28 0,25 • 72

(1 - 0,25) • 35 0,25 • 72

• 72 2 = 133 м;

• 72 2 = 166 м.

По полученным результатам можно сделать вывод, что расстояния между открытыми собирателями для периода весеннего снеготаяния ( a 0 ) составляют 210–219 м, а для периода вегетации сельскохозяйственных культур – 133– 166 м. Существенным недостатком данных ме-

W k = W h + X 0001

■ [ o, + M - E - 10 3

тодик является косвенный учет влияния глубины и динамики грунтовых вод на процесс переувлажнения земель.

Для расчета численного эксперимента использовали формулы (8–16).

Уравнение баланса зоны аэрации:

■ q-W -A cp ) ■ S t ] (8)

уравнение баланса грунтовых вод:

A K = A H - v ■ [ q '(W CP ■ A CP )+ q n - q dp ’ ( Д С ) ] , (9)

где W K – влажность почвы на конец расчетного периода, см3/см3; W H – влажность почвы на начало расчетного периода, см3/см3; X 0 - расчетный слой почвы, м; M – оросительная норма, мм; E – суммарное испарение, мм; q∙(W CP ∙∆ CP ) – вертикальный влагообмен, м/сут; 8 т - продолжительность расчетного периода, сут; ∆ K – глубина грунтовых вод на конец расчетного периода, м; ∆ H – глубина грунтовых вод на начало расчетного периода, м; μ – коэффициент водоотдачи; q n – модуль подземного притока, м/сут; q – модуль дренажного стока, м/сут.

Уровень грунтовых вод на начало вегетации трав, также по данным измерений, находился на глубине 0,45–0,55 м от поверхности.

Влажность мелиорируемых земель в начале и в конце расчетного периода определялась как средняя для всего периода. Величина расчетного слоя принималась по рекомендациям.

Расчет водного режима и режима увлажнения кормовых культур для периода вегетации проводился по декадам. Норма увлажнения получалась как сумма декадных увлажнительных норм (М) за период вегетации. Увлажнительная норма рассчитывалась по формуле при условии W K < W min

Q p = 10 3 ■ Х 0 ■ ( W max - W mn ) , (10)

где W max , W min – верхний и нижний пределы оптимального диапазона влажности почвы, принимаемые для мелиорируемых земель по данным исследований.

Для расчета вертикального влагообмена средние значения влажности торфяной почвы ( W ср ) и глубины грунтовых вод ( ∆ ср ) за расчетный период определялись следующим образом:

Wcp = WH -1 ■ (Wh - Wcp), если W ^ Wh , (11) W„ + W„ или Wcp = —K ^—H, если WK > WH,(12)

Д cp = A H - 1 ■ (A H - A cp ),если A к ^ A h , или Acp = AK + HH , если AK > AH.

Модуль дренажного стока определяется по формулам В.И. Шестакова:

8 ^ К . ' m i

Яд, =----------L—' ( Hgp-A ср ).(15)

B2 др ■ (1 + 8 ■

Bдр

_ 0,73 ■ K h • mN 8 т в

Ld P = ^ lg T

Kb 2 n r

где K i – коэффициент фильтрации пласта, м/сут; m i – мощность водоносного пласта, м; m N , m B – соотвественно мощность нижнего и верхнего пластов, м; K N , K B – коэффициент фильтрации нижнего и верхнего пластов, м/сут; r – эффективный радиус дрены, м.

Расчет проектной урожайности проводился по методике Ю.Н. Никольского, В.А. Шабанова, изложенной в работе [12]:

n

У = У max ■ К 0 ■ X K w. ' Wa.' K sa' L . (17)

i = 1

где У - проектная урожайность в конкретные годы или в среднем за многолетний период; У тах - максимальная урожайность при оптимальном ходе (в пределах вегетации) влажности почвы и уровня грунтовых вод; K wi ■ K Ai ■ K SAi - коэффициенты, учитывающие снижение урожайности в результате соответственно: запаздывания со сроками сева, отклонений от оптимальных значений влажности почвы ( W ), уровня грунтовых вод (Д) и периодических колебаний уровня грунтовых вод с амплитудой ( Ski ); L i - удельный вес фазы, отражающий чувствительность растений в каждой фазе развития с порядковым номером (i) к отклонениям водно-воздушного режима почвы от оптимальных условий; K 0 - коэффициент снижения урожайности за счет неблагоприятного водного режима мелиорируемых земель.

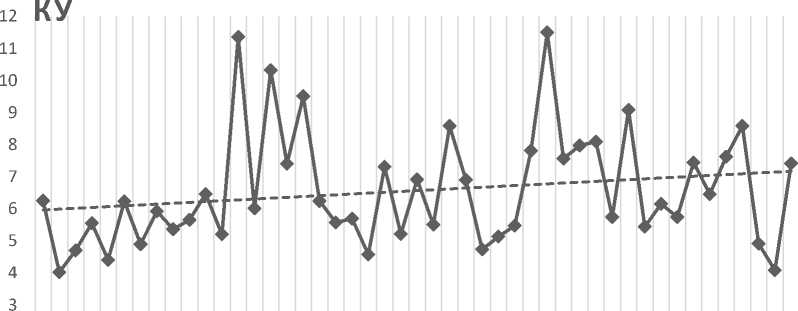

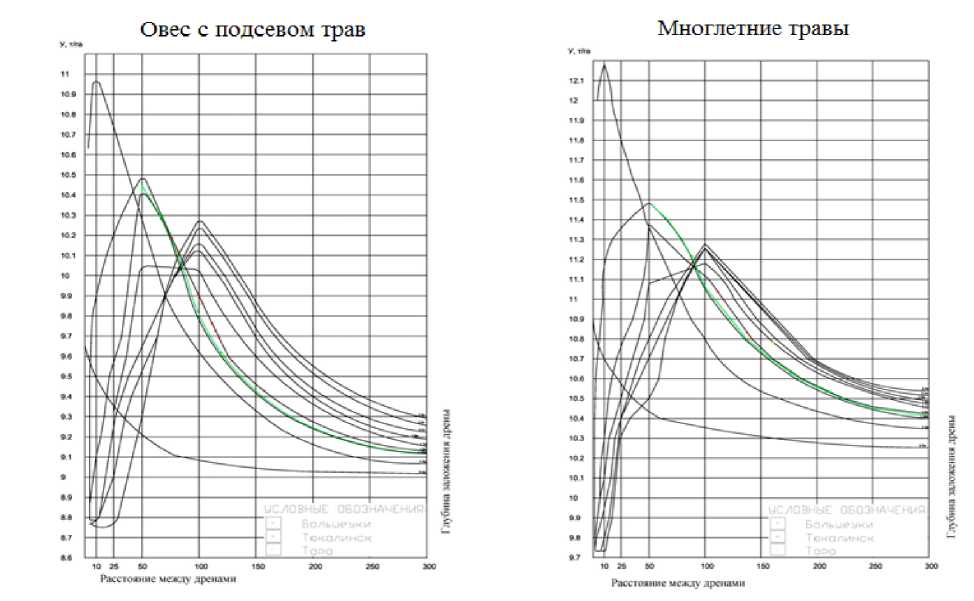

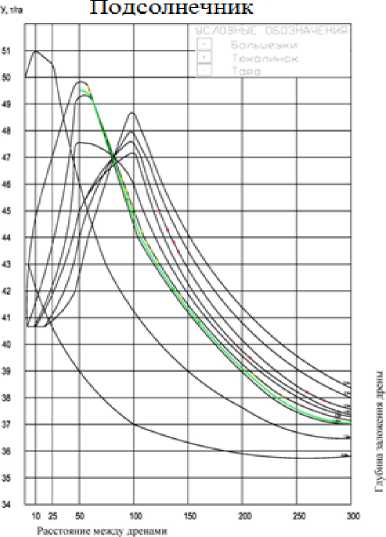

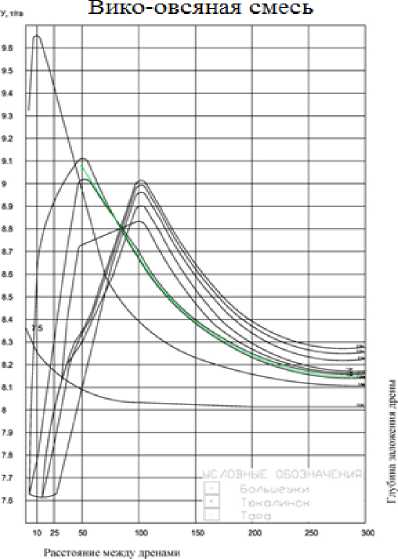

Для обеспечения оптимального водного режима мелиорируемых земель для разных регионов северной зоны Омской области глубина заложения дренажа и расстояний между дренами для основных кормовых культур севооборота (овес с подсевом трав, многолетние травы, подсолнечник и вико-овсяная смесь) составили:

-

а) для Тары - глубина заложения дренажа -1,5 м, расстояние между дренами - 100 м;

-

б) для Тюкалинска - глубина заложения дренажа - 2,0 м, расстояние между дренами - 130 м;

-

в) для Больших Уков - глубина заложения дренажа - 1,4 м, расстояние между дренами -200 м (рис. 3, 4).

При увеличении расстояний между дренами урожайность сельскохозяйственных культур значительно снижается. Урожайность сельскохозяйственных культур при более глубоком заложении дренажа практически не изменяется. Полученные прогнозные значения урожайности сельскохозяйственных культур близки к действительно возможной урожайности по теплоэнергетическим ресурсам для данного региона.

Рис. 3. Графики зависимости урожайности от глубины дрены и расстояний между ними для овса с подсевом трав, многолетних трав

Рис. 4. Графики зависимости урожайности от глубины дрены и расстояний между ними для подсолнечника и викоовсяной травосмеси

Заключение. Согласно расчетам, природная тепловлагообеспеченность, определяемая коэффициентом увлажнения как для пахотного 1. (0,1–0,2 м), так и для подпахотных горизонтов (0,5–1,0 м) северной зоны Омской области, больше единицы, что свидетельствует о переувлажнении почвы и промывном типе водного режима и требует проведения гидротехнических мелиораций. Расстояния между открытыми собирателями для периода весеннего снеготаяния 2. сельскохозяйственных культур составили 210– 219 м, для всего периода вегетации – 133–166 м. Для обеспечения оптимального водного режима 3. на мелиорируемых землях северной зоны Омской области в результате подсчетов были получены следующие параметры дренажа: глубина заложения дренажа – 1,5 м, расстояние между дренами – 100 м (для Тары); глубина заложения дренажа – 2,0 м, расстояние между дренами – 4.

-

130 м (для Тюкалинска); глубина заложения дренажа – 1,4 м, расстояние между дренами – 200 м (для Больших Уков).

Список литературы Влияние параметров дренажа на обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур в северной зоне Омской области

- Кныш А.И., Гурьев Д.В., Троценко И.А. Основные причины и факторы подтопления и затопления территории Омского Прииртышья // Техногенная и природная безопасность: мат-лы IV Всерос. науч.-практ. конф. (19-21 апреля 2017 г.). Саратов, 2017. С. 237-242.

- Система адаптивного земледелия Омской области / И.Ф. Храмцов [и др.]. Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. 522 с.

- Волковская Н.П. Наводнения на реках Омской области // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017. № 1. С. 1-7. URL: http://e-journal.omgau.ru/ index.php/2017/1/35-statya-2017-1/741 -00271 (дата обращения: 03.07.2021).

- Усовершенствование системы земледелия на мелиорируемых землях Омской области / В.С. Бойко [и др.]. Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е. А., 2018. 32 с.

- Шмаков В.И., Гусев Н.А. Исследование динамики уровней грунтовых вод при оптимальном водном режиме мелиорируемых земель северной лесостепи Омской области // Экологические чтения - 2020: мат-лы XI Национальной науч.-практ. конф. (с меж-дунар. участием) (5 июня 2020 г.). Омск, 2020. С. 650-655.

- Бойко В.С., Тимохин А.Ю. Экологическое состояние мелиорированных почв подтаежной зоны Омской области // Мелиорация и водное хозяйство. 2019. № 6. С. 19-24.

- Мезенцева О.В. Зона хозяйственного оптимума увлажнения на суше и ее гидрологические рубежи // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 317. С. 264-269.

- Мезенцев В.С. Гидролого-климатические основы проектирования гидромелиораций. Омск: Изд-во ОмГАУ, 1993.128 с.

- Мелиорация и водное хозяйство: справочник / под ред. Б.Б. Шумакова. М.: Агро-промиздат, 1990. 415 с.

- Мелиорация и водное хозяйство: справочник / под ред. Б.С. Маслова. М.: Агропром-издат, 1985. Т. 3. 447 с.

- СП 100.13330.2016. СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения // Библиотека нормативной документации. 2021. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1 /4293747/ 429374 7638.pdf (дата обращения: 03.07.2021).

- Никольский Ю.Н., Шабанов В.В. Расчет проектной урожайности в зависимости от водного режима мелиорируемых земель // Гидротехника и мелиорация. 1986. № 9. С. 52-56.