Влияние планового чрескожного коронарного вмешательства на клинические и эхокардиографические параметры пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса

Автор: Кулбаисова С.А., Галин П.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка годовой динамики клинических, лабораторных и эхокардиографических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения планового чрескожного коронарного вмешательства. Материал и методы. В исследовании принял участие 101 пациент (16 женщин и 85 мужчин) с симптомами хронической сердечной недостаточности и фракцией выброса левого желудочка от 40 до 49%. Объем обследования перед проведением вмешательства: подсчет баллов по шкале оценки клинического состояния, тест 6-минутной ходьбы (ТШХ), определение N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) (пг/мл) в крови, трансторакальная эхокардиография. Средний возраст составлял 59±9 лет. Распределение по функциональным классам сердечной недостаточности было следующим: I - 1 %, II - 63,4%, III - 33,7%, IV - 2%. Результаты. Количество баллов по шкале оценки клинического состояния за 12 месяцев снизилось с 3 (2; 4) до 1 (0; 1) балла (р

Промежуточная фракция выброса левого желудочка, сердечная недостаточность, чрескожное коронарное вмешательство

Короткий адрес: https://sciup.org/149141145

IDR: 149141145 | УДК: 616.12-008.46-039:617.542-089

Текст научной статьи Влияние планового чрескожного коронарного вмешательства на клинические и эхокардиографические параметры пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса

1 Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является большим бременем для экономики развитых стран, в том числе России, где приблизительно 7% взрослого населения страдают данным синдромом. Главными его причинами являются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. По результатам исследования ЭПОХА — ХСН, распространенность ХСН в европейской части России с 1998 по 2017 г. выросла на 2% [1].

Современная классификация СН предполагает изучение синдрома с перспективы фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ). В 2016 г. Европейским обществом кардиологов была выделена подгруппа пациентов с СН и ФВЛЖ в диапазоне 40-49% — сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса (СНпФВ). Решение выделить эту подгруппу было обосновано тем, что долгое время пациенты с ФВЛЖ 40-49% исключались из крупных рандомизированных контролируемых исследований для более точного разграничения групп больных СН со сниженной и сохранной ФВЛЖ. Учитывая, что пациенты с СНпФВ составляют, по разным оценкам, до 20% всей популяции больных СН, этот пробел в дизайне крупных исследований мог породить таковой в знаниях о синдроме СН [2]. После классификационной реформы было инициировано множество исследований данной подгруппы. В 2021 г. Европейское общество кардиологов обновило рекомендации по диагностике и лечению СН [3], в которых подгруппа пациентов с СНпФВ была переименована «с сердечной недостаточностью с умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка», чем подчеркивается сходство с подгруппой СН с низкой ФВЛЖ по клиническим характеристикам и прогнозу. Тем не менее ответ данной популяции пациентов на различные методы лечения продолжает изучаться.

Остается актуальным поиск средств улучшения прогноза больных ХСН различной этиопатогене-тической природы, в частности с использованием оперативного вмешательства. Так, продолжает уточняться влияние чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий на средне- и долгосрочный прогнозы больных ХСН. Существует недостаток рандомизированных контролируемых исследований по данному вопросу, а результаты сравнения разных подходов к лечению при дисфункции левого желудочка (ЛЖ) (медикаментозная терапия (МТ), ЧКВ и коронарное шунтирование) противоречивы. В метаанализе [4] указывается, что ЧКВ способно снижать только риск сердечной смерти по сравнению с МТ; при этом операция коронарного шунтирования вызывает большее снижение риска сердечной смерти, риска смерти от всех причин, риска инфаркта миокарда (ИМ) и повторной реваскуляризации по сравнению с ЧКВ или МТ. В другом метаанализе не обнаружена значимая разница долгосрочных прогнозов после ЧКВ в сравнении с коронарным шунтированием у пациентов с выраженной левожелудочковой дисфункцией [5].

Новизна нашего исследования заключается в том, что впервые будут получены данные о динамике проявлений синдрома СН ишемического генеза у пациентов с промежуточной ФВЛЖ после плановой реваскуляризации миокарда. В настоящее время не хватает данных о влиянии реваскуляризации ми-

окарда методом ЧКВ на течение ХСН при ишемической кардиомиопатии, в то время как ЧКВ сопряжено с меньшими операционными рисками по сравнению с коронарным шунтированием.

Цель — оценка годовой динамики клинических, лабораторных и эхокардиографических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения планового чрескожного коронарного вмешательства.

Материал и методы. В данном проспективном исследовании принял участие 101 человек; все исследованные лица поступили в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Оренбургской областной клинической больницы в период с 2017 по 2020 г. для проведения планового ЧКВ со стентированием коронарных артерий. Критерии включения: возраст старше 18 лет, информированное согласие на участие, наличие стабильной ишемической болезни сердца, признаки ХСН, промежуточная ФВЛЖ по результатам эхокардиографии (ЭхоКГ) (от 40 до 49%), показания для проведения планового ЧКВ (гемодинамически значимый стеноз хотя бы одной венечной артерии). Критерии исключения: гемодинамически значимые поражения клапанов сердца, злокачественное новообразование в анамнезе, имплантированный искусственный водитель ритма, хроническая болезнь почек со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, иные сопутствующие заболевания с тяжелым течением либо неблагоприятным прогнозом. Каждый пациент был обследован перед операцией. Диагноз ХСН выставлялся в соответствии с Клиническими рекомендациями ОССН — РКО — РНМОТ 2018 г. [6]. Объем обследования включал следующие мероприятия: опрос; осмотр с оценкой стадии и функционального класса (ФК) ХСН в соответствии с классификацией Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (The New York Heart Association, NYHA); оценка ФК стенокардии по классификации Канадского сердечнососудистого общества (The Canadian Cardiovascular Society, CCS); двукратное измерение артериального давления; ТШХ для объективации ФК ХСН (I ФК подтверждался при пройденной дистанции ТШХ от 426 до 550 м, II ФК — от 301 до 425 м, III ФК — от 151 до 300 м, IV ФК — от 150 м и менее); определение уровня NT-proBNP; трансторакальная эхокардиография.

Признаки ХСН оценивались с применением шкалы для оценки клинического состояния больного ХСН (ШОКС в редакции В. Ю. Мареева [6]). ТШХ проводился по стандартной методике в условиях больничного коридора с определением величины пройденной дистанции в метрах и выраженности одышки по шкале Borg (от 0 до 10 баллов, где 0 баллов означало полное отсутствие симптома, а 10 баллов — максимальную выраженность симптома). ТШХ не считался пройденным успешно, если остановка пациента в ходе теста произошла из-за проявлений стенокардии. В подобных ситуациях больному немедленно давали отдохнуть, при необходимости корректировали дозировки антиангинальных препаратов и повторяли ТШХ либо через 60 мин, либо на следующий день. Данная тактика позволяет проводить ТШХ для определения ФК ХСН у пациентов с проявлениями хронической коронарной недостаточности [7].

Эхокардиография проводилась на ультразвуковом аппарате Aplio XG Toshiba (Япония). Регистрировались следующие параметры: объемные пока- затели камер сердца — конечно-диастолический и конечно-систолический объемы ЛЖ, объем левого предсердия; ФВЛЖ (с использованием метода Simpson); конечно-диастолический и конечно-систолический размеры ЛЖ; линейные размеры предсердий; ММЛЖ (расчет с применением алгоритма «площадь — длина» и по модели усеченного эллипсоида). Показатели индексировались по площади поверхности тела, рассчитанной по формуле De Bois. Индекс ММЛЖ >95 г/м2 у женщин и >115 г/м2 у мужчин оценивался как гипертрофия миокарда ЛЖ.

Повторные обследования в означенном объеме проводились через 6 и 12 месяцев после проведения ЧКВ со стентированием коронарных артерий. Проводился учет обращений за неотложной кардиологической помощью, повторные ИМ и операции реваскуляризации миокарда, иные оперативные вмешательства на артериях, госпитализации по поводу ухудшения течения ХСН, витальный статус. Все пациенты принимали индивидуально скорректированные дозировки ингибиторов ангиотензинпревра-щающего фермента, β-адреноблокаторов, статинов, а также получали комбинированную двойную анти-тромбоцитарную терапию (ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел). При включении в исследование девять пациентов находились на терапии петлевыми диуретиками.

Изначальная структура выборки по полу — 16 женщин (15,8%) и 85 мужчин (84,2%). Средний возраст составил 59±9 лет. По результатам опроса у 17,5% участников отмечен отягощенный семейный анамнез по заболеваемости ишемической болезнью сердца (манифестация ишемической болезни сердца до 60 лет у кровных родственников женского пола, до 55 лет — мужского пола). ИМ ранее перенесли 79 пациентов, из которых девять человек имели повторный ИМ в анамнезе. Давность последнего ИМ была крайне разнородной, составив в среднем 11 (4; 48) месяцев. 44,6% участников исследования ранее перенесли первичное ЧКВ по экстренным показаниям, 22,8% — плановое либо отсроченное ЧКВ по результатам коронароангиографии. У 4% пациентов ранее была проведена операция коронарного шунтирования. 33 больных не имели какого-либо инвазивного вмешательства на коронарных артериях в анамнезе и поступили для проведения первого в жизни ЧКВ.

Мультифокальный атеросклероз диагностирован у 18,8% пациентов. В частности, у семи больных установлена хроническая артериальная недостаточ- ность нижних конечностей, по причине которой ТШХ им не назначался. Большая часть (96%) участников исследования страдают артериальной гипертензией со средней длительностью течения 15±9 лет. Ожирение наблюдалось у 37 участников, десять из которых страдают сахарным диабетом II типа. Во всей же группе сахарный диабет II типа обнаружен у 21 человека.

Превалировал правый тип кровоснабжения миокарда (86,1% участников). У 87% пациентов установлено поражение двух и более крупных эпикардиальных артерий (без учета корригированных стенозов). Поражение ствола левой коронарной артерии отмечалось у 27 участников. У 90 больных удалось устранить все гемодинамически значимые стенозы (более 70% просвета коронарных артерий). Девять пациентов повторно перенесли ЧКВ в качестве планового этапного вмешательства в течение последующего года, процедурных осложнений у них не отмечалось.

Подавляющее большинство участников имели начальные стадии ХСН: 19,8% — I стадия, 79,2% — IIA-стадия, 1% — ИБ-стадия (в соответствии с классификацией Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко, 1935 г.). Изначальное распределение по ФК ХСН (NYHA) перед ЧКВ было следующим: I ФК — 1 %, II ФК — 63,4%, III ФК — 33,7%, IV ФК — 2% участников.

Статистическая обработка проводилась преимущественно с применением непараметрических методов статистики. В зависимости от типа распределения переменных для описания центральных тенденций рассчитывались средние арифметические величины с указанием стандартного отклонения ( M±SD ) либо медианы с указанием верхнего и нижнего квартилей в формате Me (Q25; Q75). Для сравнения параметров зависимых выборок применялся ранговый дисперсионный анализ Фридмана и непараметрический критерий Вилкоксона. При сравнении независимых выборок применялись непараметрические критерии Манна — Уитни и Краскела — Уоллиса. Различия считались достоверными при уровне статистической значимости p <0,05. Анализ проводился с использованием программы Statistica 10.

Протокол исследования одобрен на заседании локального этического комитета ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 23 сентября 2019 г.

Результаты. Изменения баллов по ШОКС, функциональных классов ХСН и стенокардии, пройденной дистанции ТШХ отражены в табл. 1. Как видно из последней, у пациентов с СНпФВ наблюдалось статистически значимое уменьшение симптомов

Таблица 1

Динамика клинических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения чрескожного коронарного вмешательства

|

Клинические характеристики |

Перед ЧКВ |

После ЧКВ |

Уровень статистической значимости p |

|

|

через 6 месяцев |

через 12 месяцев |

|||

|

Количество баллов по ШОКС Me (Q25; Q75) |

3 (2; 4) ( n =101) |

1 (0; 2) ( n =100) |

1 (0; 1) ( n =99) |

|

|

ТШХ (дистанция, м) Me (Q25; Q75) |

320 (250; 380) ( n =66) |

383,5 (322; 420) (n=66) |

401,5 (350; 446) ( n =66) |

<0,001* |

|

Выраженность одышки в ходе ТШХ по шкале Борга (баллы) Me (Q25; Q75) |

3 (3; 4) ( n =66) |

3 (2; 3) ( n =66) |

3 (2; 3) ( n =66) |

|

|

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. Me (Q25; Q75) |

130 (118; 140) |

130 (125; 131,5) |

130 (128; 135) |

0,093 |

Окончание табл. 1

|

Клинические характеристики |

Перед ЧКВ |

После ЧКВ |

Уровень статистической значимости p |

|

|

через 6 месяцев |

через 12 месяцев |

|||

|

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. Me (Q25; Q75) |

85 (75; 90) |

80,5 (80; 88) |

80 (77; 90) |

0,981 |

|

I ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля выборки в %) |

1 (1%) |

34 (33,7%) |

50 (49,5%) |

<0,001* |

|

II ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля выборки в %) |

64 (63,4%) |

57 (56,4%) |

42 (41,6%) |

0,002* |

|

III ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля выборки в %) |

34 (33,7%) |

9 (8,9%) |

7 (6,9%) |

<0,001* |

|

IV ФК ХСН (NYHA), n абс. (доля выборки в %) |

2 (2%) |

— |

0,157 |

|

|

Отсутствие стенокардии, n абс. (доля выборки в %) |

5 (5%) |

21 (21%) |

21 (21,2%) |

|

|

I ФК стенокардии (CCS), n абс. (доля выборки в %) |

2 (2%) |

56 (56%) |

62 (62,6%) |

<0,001* |

|

II ФК стенокардии (CCS), n абс. (доля выборки в %) |

39 (38,6%) |

20 (20%) |

13 (13,1%) |

|

|

III ФК стенокардии (CCS), n |

54 (53,5%) |

|||

|

абс. (доля выборки в %) |

3 (3%) |

|||

|

IV ФК стенокардии (CCS), n абс. (доля выборки в %) |

1 (1%) |

— |

0,319 |

|

П р и м еч а н и е : * — статистически значимая разница.

Таблица 2

|

Изучаемый параметр |

ФК стенокардии перед проведением ЧКВ |

Уровень статистической значимости p |

|

|

I–II ФК либо без стенокардии ( n =30) |

III ФК ( n =36) |

||

|

Дистанция ТШХ перед ЧКВ, м Me (Q25; Q75) |

346 (310;384) |

263 (222;330) |

0,004* |

|

Дистанция ТШХ через 6 месяцев после ЧКВ, м Me (Q25; Q75) |

407 (360;450) |

350 (318;404) |

0,028* |

|

Дистанция ТШХ через 12 месяцев после ЧКВ, м Me (Q25; Q75) |

408 (390;453) |

365 (336;436) |

0,042* |

|

Изменение дистанции ТШХ за 6 месяцев после ЧКВ, м Me (Q25; Q75) |

63 (43;75) |

65 (38;94) |

0,088 |

|

Изменение дистанции ТШХ за 12 месяцев после ЧКВ, м Me (Q25; Q75) |

73 (54;100) |

89 (61;122) |

0,091 |

П р и м еч а н и е : ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство — транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий или стентирование коронарной артерии; * — статистически значимая разница.

Сравнение дистанции теста 6-минутной ходьбы между подгруппами пациентов с I–II и III функциональными классами стенокардии

сердечной недостаточности и увеличение дистанции ТШХ в течение 6 и 12 месяцев после проведения ЧКВ. Значительно снизился функциональный класс стенокардии в группе.

Самым частым симптомом, выявленном при опросе, была одышка. Она также оценивалась по шкале Борга в ходе ТШХ (табл. 1), и, несмотря на неизменность центральной тенденции (3 балла), ее выраженность достоверно снизилась в группе (что подтверждают более низкие значения квартилей).

Прирост дистанции ТШХ за 6 месяцев наблюдения составил в среднем 65 (42; 85), а за 12 месяцев — 85 (57; 115) м (p<0,001). Мы выделили подгруппу пациентов, у которых перед операцией жалобы на боли ангинозного характера не были сильно выражены, то есть участников с I–II ФК стенокардии либо ее полным отсутствием перед операцией ЧКВ (n=30). Их показатели пройденной дистанции ТШХ и ее изменений в динамике сравнивались с соответствующими параметрами у пациентов с III ФК стенокардии при поступлении в стационар (табл. 2). Анализ не показал достоверных различий в приросте дистанций, но замечена разница в средних ее значениях. Несмотря на корректную методологию ТШХ (тест не засчитывался в случае остановки пациента по причине ангинозных болей либо дискомфорта в грудной клетке), у пациентов с изначально III ФК стенокардии регистрировались меньшие дистанции ТШХ на всех этапах наблюдения.

Среднее значение NT-proBNP в группе снизилось с 370 (295; 459) пг/мл до 264 (193; 343) пг/мл ( p <0,001), или на 26 (40; 16) % через год после ЧКВ.

С изменениями параметров центральной гемодинамики можно ознакомиться в табл. 3. Эхокардиографические данные обнаружили положительную динамику: за год средний прирост ФВЛЖ составил 7±5%, снизились средние значения ММЛЖ и индекса ММЛЖ ( p <0,001). Гипертрофия ЛЖ до проведения ЧКВ была установлена на основании индекса ММЛЖ в 97% случаев, через 12 месяцев после ЧКВ — в 87% ( p =0,009).

Для уточнения влияния перенесенного ранее ИМ на динамику клинических и инструментальных данных было проведено сравнение двух независимых выборок. Группа была разделена на две части:

с ИМ в анамнезе ( n =77) и без ИМ в анамнезе ( n =22). Количество баллов по ШОКС перед ЧКВ в группе без ИМ оказалось меньше (в среднем 2 (1; 3) балла), чем в группе с ИМ в анамнезе (в среднем 3 (2; 4) балла), p =0,046. Но в течение года наблюдения эти отличия нивелировались: у пациентов обеих групп наблюдалось статистически значимое уменьшение количества баллов по ШОКС независимо от наличия либо отсутствия ИМ в анамнезе. Перед проведением ЧКВ дистанция ТШХ между группами не отличалась ( p =0,476), и в последующем больные демонстрировали увеличение дистанции ТШХ без значимой разницы между группами ( p =0,961 и p =0,928 через 6 и 12 месяцев после проведения ЧКВ соответственно). Следовательно, улучшение клинических параметров в течение года после вмешательства наблюдалось независимо от наличия ИМ в анамнезе.

Тем не менее при сравнении эхокардиографических характеристик была обнаружена разница

Таблица 3

Динамика эхокардиографических параметров у пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса после проведения чрескожного коронарного вмешательства

|

Параметры |

Перед ЧКВ ( n =101) |

После ЧКВ |

Уровень статистической значимости p |

|

|

через 6 месяцев ( n =100) |

через 12 месяцев ( n =99) |

|||

|

Конечно-диастолический размер, см |

6,2±0,6 |

6,1±0,6 |

6,1±0,6 |

|

|

Конечно-систолический размер, см |

4,7±0,5 |

4,5±0,5 |

4,4±0,5 |

|

|

Конечно-диастолический объем, мл |

193,5±43,4 |

191±39,5 |

190 (154; 216) |

|

|

Индекс конечно-диастолического объема, мл/м2 |

100±23,1 |

96 (85; 109) |

94 (83; 108) |

|

|

Конечно-систолический объем, мл |

104,1±24,7 |

93,8±24,7 |

90 (70; 102) |

<0,001* |

|

Индекс конечно-систолического объема, мл/м2 |

53 (44; 60) |

47 (39; 56) |

45 (38; 52) |

|

|

Ударный объем, мл |

89,4±19,7 |

97,3±18,2 |

98,2±20,3 |

|

|

Фракция выброса ЛЖ, % |

47 (44; 48) |

51,3±4,7 |

52,8±5,4 |

|

|

Фракция укорочения, % |

24 (22; 25) |

26,8±2,9 |

27,8±3,4 |

|

|

Левое предсердие, см |

4,1±0,4 |

4,1±0,4 |

4 (3,8; 4,3) |

|

|

Индекс размера левого предсердия, см/м2 |

2,1±0,3 |

2,1±0,2 |

2,1±0,2 |

0,004* |

|

Объем левого предсердия, мл |

75 (64; 90) |

75 (61; 88) |

75 (60; 90) |

0,044* |

|

Индекс объема левого предсердия, мл/м2 |

38,0 (33; 44) |

37,8 (33; 45) |

37,6 (32; 45) |

|

|

Правое предсердие, малый диаметр, см |

4,0 (3,8; 4,3) |

4,0 (3,8; 4,2) |

4,0 (3,8; 4,2) |

0,804 |

|

Малый диаметр правого предсердия/площади поверхности тела, см/м2 |

2,1 (1,9; 2,3) |

2,0 (1,9; 2,3) |

2,0 (1,9; 2,2) |

|

|

Правый желудочек |

2,7 (2,5; 2,9) |

2,7 (2,5; 2,8) |

2,7 (2,5; 2,8) |

0,042* |

|

Межжелудочковая перегородка, см |

1,2 (1,2; 1,4) |

1,2 (1,1; 1,3) |

1,1 (1,0; 1,3) |

<0,001* |

|

Толщина задней стенки ЛЖ, см |

1,0 (0,9; 1,1) |

1,0 (0,9; 1,0) |

1,0 (0,9; 1,0) |

0,104 |

|

Индекс относительной толщины стенок ЛЖ |

0,31 (0,28; 0,36) |

0,31 (0,29; 0,36) |

0,31 (0,29; 0,36) |

0,565 |

|

Масса миокарда ЛЖ, г/м2 |

297 (254; 339) |

287 (243; 319) |

272 (235; 319) |

<0,001* |

|

Индекс ММЛЖ, г/м2 |

151 (130; 174) |

144 (130; 163) |

139 (123; 160) |

|

|

Легочная артерия, ствол, см |

2,3 (2,2; 2,5) |

2,4 (2,2; 2,5) |

2,4 (2,2; 2,5) |

0,004* |

|

Систолическое давление в легочной артерии, мм рт. ст. |

30 (25; 30) |

26 (25; 29) |

25 (24; 28) |

<0,001* |

|

Корень аорты, см |

3,5 (3,2; 3,7) |

3,4 (3,2; 3,6) |

3,5 (3,2; 3,6) |

0,025* |

|

Восходящая аорта, см |

3,3±0,4 |

3,2 (2,9; 3,6) |

3,2 (2,9; 3,5) |

0,007* |

П р и м е ч а н и е : * — статистически значимая разница. В случае нормального распределения данных для их описания указано среднее со стандартным отклонением в формате M±SD . В случае распределения данных, не подчиняющегося закону нормального распределения, указана медиана, верхний и нижний квартили в формате Me (Q25; Q75).

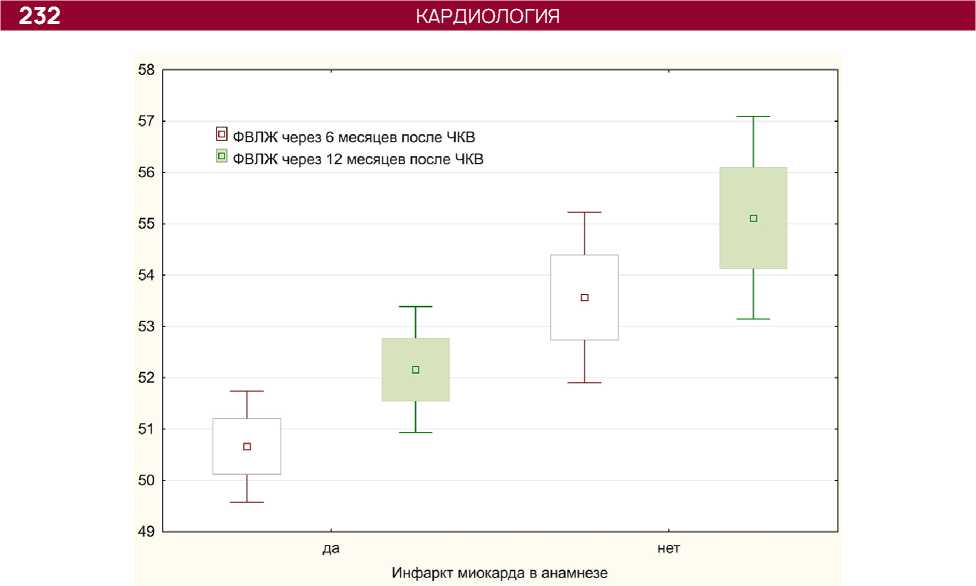

Динамика фракции выброса левого желудочка после проведения чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с наличием и отсутствием инфаркта миокарда в анамнезе: квадрат означает среднее значение; прямоугольник означает «среднее значение ± стандартная ошибка среднего арифметического»; отрезок означает «среднее значение ± 2*стан-дартная ошибка среднего арифметического». Уровень статистической значимости различий ФВЛЖ между группами с ИМ и без ИМ в анамнезе: через 6 месяцев p =0,011, через 12 месяцев p =0,022

в приросте ФВЛЖ в зависимости от наличия ИМ в анамнезе (рисунок). Изначально достоверной разницы в средних значениях ФВЛЖ между подгруппами не наблюдалось ( p =0,342). Через 6 месяцев наблюдения средняя ФВЛЖ у пациентов без ИМ была 54±4% и оказалась достоверно выше, чем у участников, перенесших ИМ (51±5%), p =0,011. Через год наблюдения подобная тенденция сохранилась: ФВЛЖ составила 55±5% и 52±5% у пациентов без ИМ и с ИМ в анамнезе соответственно ( p =0,022). Таким образом, прирост ФВЛЖ оказался меньше у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.

В течение 12 месяцев после проведения ЧКВ умерли двое мужчин, обе смерти были обусловлены сердечно-сосудистыми осложнениями. В первом случае у пациента произошла внезапная сердечная смерть на 7-м месяце динамического наблюдения, во втором случае смерть больного наступила вследствие повторного ИМ спустя 5 месяцев после планового ЧКВ. Оба участника имели повторные ИМ в анамнезе. Среднее количество обращений за неотложной медицинской помощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев после ЧКВ составило в среднем 0 (0; 1) на каждого участника. Во всей выборке зарегистрированы 17 госпитализаций в кардиологический стационар за год: 11 — по поводу ухудшения течения артериальной гипертензии, пять — с целью оформления документов для подтверждения группы инвалидности и одна госпитализация — по экстренным показаниям (пациент умер по причине повторного ИМ). Дополнительно подсчитаны девять госпитализаций с целью планового этапного ЧКВ. Тромбоэмболические осложнения и ОНМК при наблюдении не отмечались. У одного пациента произошел рестеноз в стенте (без развития

ИМ типа 4с), который был успешно скорректирован в плановом порядке.

Обсуждение. Не исключено, что заметный прирост дистанции ТШХ в течение года наблюдения независимо от изначального ФК стенокардии мог быть обусловлен снижением выраженности ангинозных болей, которые до проведения ЧКВ ограничивали повседневную физическую активность большинства набранных пациентов и могли служить причиной их общей детренированности. Физическая активность способна значительно улучшить переносимость физических нагрузок и качество жизни пациентов с ХСН, у которых из-за общей недостаточности кровообращения страдают практически все органы и ткани, в том числе — скелетная мускулатура [3, 8]. Как показывают исследования, проводимые Ассоциацией сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов, насосная функция сердца не играет столь очевидную роль в самочувствии и выносливости при ХСН, как состояние скелетных мышц и переносимость физической активности в целом [9]. Даже очень ослабленные пожилые пациенты с острой декомпенсацией ХСН и высокими ФК (NYHA) демонстрируют ответ на физические упражнения в виде улучшения самочувствия и переносимости физических нагрузок [10]. Вопрос о роли аэробных нагрузок в реабилитации пациентов с СНпФВ требует исследований с применением более объективных методов, таких как кардиореспи-раторное тестирование и контроль мышечной массы. Потребность в исследованиях физической реабилитации больных СНпФВ отмечается и в нынешних европейских рекомендациях (Руководства ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности) [3].

Поскольку многие пациенты имели структурные изменения камер сердца и подтвержденный диагноз

ХСН, то нам кажутся вполне ожидаемыми высокие (более 125 пг/мл) уровни NT-proBNP как до, так и после проведения ЧКВ. Отметим, что NT-proBNP — достаточно вариабельный показатель, и CCS в Рекомендациях по диагностике и лечению СН [11] советует считать значимым для принятия клинических решений изменение уровня данного аналита на 30% и более от исходных значений. В нашей группе среднее снижение NT-proBNP у каждого пациента составило –26 (–40; –16) % через год после ЧКВ.

Причиной увеличения среднего значения ФВЛЖ в группе могла послужить реваскуляризация ранее гибернированных сегментов миокарда и восстановление их сократительной функции. В исследовании, проведенном V. Rizzello и соавт. [12], 116 пациентов с ишемической кардиомиопатией и симптомами ХСН проходили стресс-ЭхоКГ с добутамином перед операцией реваскуляризации миокарда. При последующем наблюдении клинически значимое увеличение ФВЛЖ (на >5%) наблюдалось преимущественно в подгруппе с жизнеспособным миокардом. Исследователи также обнаружили, что уменьшение ФК (NYHA) чаще наблюдалось в группе с жизнеспособным миокардом, чем в подгруппе без такового (76 и 20% соответственно).

Меньший прирост ФВЛЖ у пациентов, перенесших ранее ИМ, может быть обусловлен наличием безвозвратно выбывшего из сокращения миокарда. Ряд исследований говорит в пользу данной гипотезы. Например, A. F. Schinkel и соавт. [13] установили, что у 20 из 61 пациентов с ишемической кардиомиопатией и значительным объемом жизнеспособного миокарда (более четырех сегментов по результатам стресс-ЭхоКГ с добутамином) в течение 6 месяцев после реваскуляризации миокарда не наблюдалось улучшения глобальной сократительной способности сердца при одновременном наличии большего среднего КСО. Иными словами, при выраженном ремоделировании ЛЖ снижалась вероятность восстановления сократительной способности даже при наличии значительного количества жизнеспособных сегментов и их реваскуляризации.

Выводы:

Список литературы Влияние планового чрескожного коронарного вмешательства на клинические и эхокардиографические параметры пациентов с сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса

- Polyakov DS, Fomin IV, Belenkov YuN, et al. Chronic heart failure in the Russian Federation: what has changed over 20 years of follow-up? Results of the EPOCH — CHF study. Kardiologiia 2021; 61 (4): 4–14. Russian (Поляков Д. С., Фомин И. В., Беленков Ю. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА — ХСН. Кардиология 2021; 61 (4): 4–14). DOI: 10.18087 / cardio. 2021.4.n1628.

- Ageev FT, Ovchinnikov AG. Heart failure with mid-range ejection fraction: are there clinical reasons in introduction of this new group as a distinct entity? Kardiologiia 2018; 58 (12S): 4–10. Russian (Агеев Ф. Т., Овчинников А. Г. Сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса: существует ли клиническая необходимость выделения ее в отдельную подгруппу? Кардиология 2018; 58 (12S): 4–10). DOI: 10.18087 / cardio.2609.

- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021; 42 (36): 3599–726. DOI: 10.1093 / eurheartj / ehab368.

- Gaudino M, Hameed I, Khan FM, et al. Treatment strategies in ischaemic left ventricular dysfunction: A network meta-analysis. Eur J Cardiothorac Surg 2021; 59 (2): 293–301. DOI: 10.1093 / ejcts / ezaa319.

- Abudukeremu N, Yu ZX, Yang YN, et al. An Updated Systematic review and meta-analysis of the short- and long-term outcomes of percutaneous coronary intervention for patients with severe left ventricular systolic dysfunction. J Cardiovasc Med Cardiol 2018; 5 (4): 73–80. DOI: 10.17352 / 2455–2976.000076.

- Mareev VYu, Fomin IV, Ageev FT, et al. Russian Heart Failure Society, Russian Society of Cardiology. Russian Scientific Medical Society of Internal Medicine Guidelines for Heart failure: chronic (CHF) and acute decompensated (ADHF). Diagnosis, prevention and treatment. Kardiologiia 2018; 58 (S6): 8–158. Russian (Мареев В. Ю., Фомин И. В., Агеев Ф. Т. и др. Клинические рекомендации ОССН — РКО — РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология 2018; 58 (S6): 8–158). DOI: 10.18087 / cardio. 2475.

- American Thoracic Society. Committee on proficiency standards for clinical pulmonary function laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166 (1): 111–7.

- Taylor RS, Walker S, Ciani O, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for chronic heart failure: the EXTRAMATCH II individual participant data meta-analysis. Health Technol Assess 2019; (23): 1–98. DOI: 10.3310 / hta23250.

- Harrington D, Anker SD, Chua TP, et al. Skeletal muscle function and its relation to exercise tolerance in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 1997; 30 (7): 1758–64. DOI: 10.1016 / S0735–1097(97)00381–1.

- Kitzman DW, Whellan DJ, Duncan P, et al. Physical rehabilitation for older patients hospitalized for heart failure. N Engl J Med 2021; 385 (3): 203–16. DOI: 10.1056 / NEJMoa2026141.

- Ezekowitz JA, O‘Meara E, McDonald MA, et al. Comprehensive update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the management of heart failure. Can J Cardiol 2017; 33 (11): 1342–433. DOI: 10.1016 / j.cjca.2017.08.022.

- Rizzello V, Poldermans D, Biagini E, et al. Relation of improvement in left ventricular ejection fraction versus improvement in heart failure symptoms after coronary revascularization in patients with ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol 2005; 96 (3): 386–89. DOI: 10.1016 / j.amjcard. 2005.03.082.

- Schinkel AF, Poldermans D, Rizzello V, et al. Why do patients with ischemic cardiomyopathy and a substantial amount of viable myocardium not always recover in function after revascularization? J Thorac Cardiovasc Surg 2004; 127 (2): 385–90. DOI: 10.1016 / j.jtcvs.2003.08.005.