Влияние погодно-климатических и других факторов на оценки закаленности студентов

Автор: Гудинова Ж.В., Каюмова К.Р.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению влияния погодноклиматических и других факторов на закаленность студентов медицинского вуза. В современном мире отмечаются изменения климата, сопровождающиеся, в том числе, регулярными и резкими колебаниями погоды, что предъявляет повышенные требования к системам адаптации и устойчивости организма. В связи с тем, что население не воспринимает закаливание как эффективный метод для повышения такой устойчивости и существует недостаток современных исследований проблемы закаленности, было проведено гигиеническое исследование закаленности на примере студентов медицинского вуза. Оценка закаленности была произведена с помощью холодовой пробы Кестнера-Маршака. Проба была дополнена анкетой. В результате установлено, что 83% студентов являются незакаленными. Выявлено влияние погодных условий на результаты исследования - время исчезновения гиперемии статистически значимо выше в жару. Отмечено влияние характера одежды на закаленность - привычка одеваться легко негативно влияет на время появления гиперемии, удлиняя его. Лучшие показатели закаленности отмечены у студентов 3-го курса лечебного факультета и 6-го курса медико-профилактического; причины подобных различий требуют дальнейшего изучения. Фактор занятий спортом влияет на время появления гиперемии - у студентов, занимающихся спортом, гиперемия появляется раньше.

Погода, закаленность организма, студенты, методика кестнера-маршака, факторы среды

Короткий адрес: https://sciup.org/140242227

IDR: 140242227

Текст научной статьи Влияние погодно-климатических и других факторов на оценки закаленности студентов

В современном мире отмечаются изменения климата, сопровождающиеся, в том числе, регулярными и резкими колебаниями погоды, что предъявляет повышенные требования к системам адаптации и устойчивости организма. Как известно, степень этой устойчивости во многом зависит от закаленности организма. Однако подавляющее большинство людей не закаляется и недооценивает пользу закаливания – как население, так и врачи, медики различных специальностей. Даже в нормативной литературе закаливание, как обязательный компонент режима дня, предусмотрен только для дошкольников [8].

Анализ данных научной литературы, показывает, что в высших учебных заведениях увеличивается число студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья. Причем исходно низкие показатели здоровья еще более ухудшаются в процессе обучения в высших учебных заведениях [1]. В отношении навыков здорового образа жизни, к которым относится закаливание, большой интерес вызывают медики и студенты медицинских вузов. Для того чтобы сохранить здоровье своих пациентов, врачам необходимо не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и самим его придерживаться, чтобы личным примером показывать пациентам путь к здоровью. Студенты являются группой повышенного риска: они значительно чаще, чем молодые люди других социальных групп того же возраста, страдают различными заболеваниями. По мнению исследователей Кабардино-Балкарского государственного университета, студенты медицинских специальностей занимают четвертое место после студентов физкультурных, сельскохозяйственных и технических специальностей по состоянию здоровья [5].

В структуре заболеваемости у студентов превалируют болезни органов дыхания, из которых большая часть обусловлена острыми респираторными заболеваниями, тогда как давно известна эффективность закаливающих процедур в борьбе с респираторными заболеваниями [3, 7, 9]. На вопрос о том, закаляется студент или нет, 88% респондентов омского исследования (аграрный государственный университет) дали отрицательный ответ, приводя такие причины, как отсутствие времени, желания, лень. Вместе с тем 40% из них заявили о желании закаляться, но указали на то, что, как именно начать, им не известно [2].

Подводя итог, можно сказать, что не только студенты не воспринимают закаливание как эффективный метод укрепления здоровья ввиду своей неосведомленности, но и отмечается недостаток современных исследований проблемы закаленности: серьезные исследования были проведены физиологами в давнее советское время (М.Е. Маршак,

В.В. Пашутин, И.В. Тарханов, И.М. Саркизов - Се-разини) [9]. Остается открытым вопрос о факторах, которые влияют как на собственно закаленность организма, так и на его оценки. Имеются определенные различия и в методиках оценки закаленности. Так минские авторы предлагают воздействовать холодом на область груди по левой сосковой линии [4], а омские авторы в качестве участка для холодового раздражения предлагают среднюю треть предплечья [6].

Таким образом, требуется, на наш взгляд, гигиеническое исследование закаленности студентов медицинского вуза, которое позволит уточнить методику оценки закаленности и факторы ее формирования у студентов.

Цель исследования: провести поисковое исследование закаленности студентов медицинского вуза с решением следующих задач: 1) уточнение методики оценки закаленности студентов, 2) оценка закаленности студентов, 3) выявление факторов, влияющих на закаленность студентов.

Материалы и методы:

Была исследована закалённость у 180 студентов Омского государственного медицинского университета (далее ОмГМУ) 2-6 курсов медикопрофилактического (далее МПФ), лечебного, педиатрического, фармацевтического факультетов (n=180, из них 39 мужчин и 141 женщина). Исследование проводилось в виде натурного эксперимента – в условиях учебного процесса на кафедрах медико-профилактического факультета ОмГМУ, в переходный период года, весной, с 30 апреля по 15 мая 2019 года, в течение 6-и дней. Так как погода в этот краткий период времени была совершенно различной – от –1 до +30˚С, создав тем самым дополнительные экспериментальные условия по изучению влияния погоды на организм, то эти условия были обозначены следующими образом (табл. 1).

Температура атмосферного воздуха фиксировалась по данным сайта

В качестве методики оценки закаленности выбрана реакция организма на холод – холодовая проба Кестнера-Маршака, которая была разработана в 1957 году и изложена в научном труде «Физиологические основы закаливания организма человека» [10]. К сожалению, первоисточника методики найти не удалось, так как единственное издание находится в Российской Национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург).

Таблица 1

Температура атмосферного воздуха в г. Омске в дни исследования

|

Дата |

Температура |

Кодировка |

Дата |

Температура |

Кодировка |

|

30 апреля |

–1,4˚С |

Мороз |

8 мая |

+30˚С |

Жара |

|

2 мая |

+10˚С |

Холодно |

11 мая |

+18˚С |

Тепло |

|

7 мая |

+27˚С |

Жара |

14 мая |

+7˚С |

Холодно |

Поэтому в настоящем исследовании была использована холодовая проба Кестнера-Маршака в интерпретации омских авторов: исследовалась сосудистая реакция организма на охлаждение по двум параметрам – времени появления гиперемии (Т1) и времени исчезновения гиперемии (Т 2 ) в ответ на холодовой раздражитель – металлический цилиндр диаметром около 3-х см, наполненный льдом, который помещался на среднюю треть предплечья руки испытуемого на 10 сек. У здоровых закаленных людей гиперемия появляется быстро – в среднем через 1-12 сек., и сравнительно быстро исчезает – в среднем через 30-60 сек. после появления. Увеличение времени появления и исчезновения гиперемии свидетельствует о низкой закаленности организма [6].

Кроме погодных условий, которые учитывались только по температуре атмосферного воздуха, был сформулирован следующий перечень факторов, предположительно оказывающих влияние на закаленность студентов: пол, состояние здоровья (по результатам анкетирования), число простудных заболеваний за последний год, занятия спортом, характер одежды, место, в котором проживал анкетируемый большую часть своей жизни перед обучением в Омске, а также курс и факультет. Для исследования этих факторов была разработана анкета, которая включала следующие вопросы: занимаетесь ли Вы спортом? (да, редко, нет); как Вы оцениваете состояние своего здоровья на данный момент? (здоров, имеются некоторые жалобы, болен); укажите число простудных заболеваний у Вас в год; как Вы предпочитаете одеваться? (потеплее, по сезону, полегче); укажите Ваше место жительства до поступления в ВУЗ.

В форматах Microsoft Excel 2016 и пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 были сформированы базы данных и проведена статистическая обработка данных с применением описательной статистики, графического анализа гистограмм, сравнения групп с помощью критериев Краскела-Уоллиса, сравнения долей с помощью одностороннего критерия t, χ2. Различия считались достоверными при р<0,05. Тенденция считалась статистически значимой в диапазоне 0,05< р<0,1.

Результаты исследования.

В результате настоящего исследования было установлено следующее.

Из 180 студентов только 30 человек (16,7%) можно считать закаленными, то есть у них и время появления гиперемии (Т 1 ) и время исчезновения гиперемии (Т2) соответствовало норме: Т1 – в диапазоне 1-12 секунд, Т 2 – в диапазоне 30-60 секунд. Среднее время появления гиперемии в группе (n=180) составило 18,9 секунд, а среднее время исчезновения гиперемии – 88,7 секунд. Это свидетельствует о низкой закалённости студентов Омского государственного медицинского университета в весенний период.

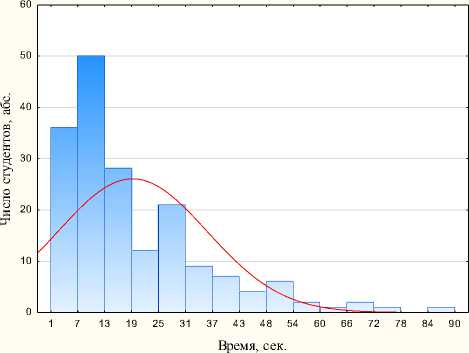

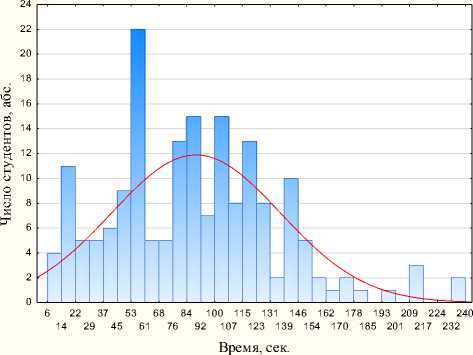

В отношении характера распределения, как видно из рис. 1, оба признака отличаются от нормального, особенно время появления гиперемии (Т 1 ), имеющее выраженный асимметричный характер с длинной правой ветвью: то есть большее количество студентов имеет низкие показатели по этому параметру. Время появления гиперемии у наших студентов изменяется в диапазоне от 1 до 90 секунд (рис. 1А). Нормальное время появления гиперемии (диапазон 1-12 секунд) отмечено почти у половины студентов – у 86 из 180 человек. Таким образом, среди 150 не закаленных студентов есть 56, имеющий хороший показатель по времени появления гиперемии.

А.

Б.

Рис. 1. Характеристика распределения параметров оценки закаленности студентов: А – время появления гиперемии, Б – время исчезновения гиперемии.

Как видно из рис. 1Б, время исчезновения гиперемии изменялось в большем диапазоне: от 6 до 240 секунд (до 4-х минут). Нормальное время исчезновения гиперемии (диапазон 30-60 секунд) отмечено у 42-х человек из 180; то есть 12 студентов, не вошедших в число закаленных, имеют хороший показатель по времени исчезновения гиперемии. 118 студентов по этому показателю показали результат больше 60 секунд, а 20 студентов – ниже 30 секунд. Интересно, что мода распределения (самое большое количество наблюдений в интервале) – 22 человека – отмечена по интервалу 53-60 секунд, что соответствует верхней границе нормы признака. В то же время большое количество студентов составляет центр распределения: интервалы от 76 до 131 секунды.

Описание группы закаленных. Из 30 закаленных студентов – 6 мужчин и 24 женщины; 10 студентов занимаются спортом, 5 спортом не занимаются, 15 занимаются спортом редко; 19 человек здоровы, 11 имеют некоторые жалобы, больных среди закаленных не отмечено (по данным анкетирования). Всего 2 студента из 180 отметили, что они больны, и оба они не закаленные, их оценки не вошли в норму ни по времени появления, ни по времени исчезновения гиперемии. Из 30 закаленных студентов подавляющее большинство – 22 студента проживали в Омске или в месте с погодой, как в Омске (Курган, Алтай, Новосибирск, Кемерово, Тюмень), трое – в местности с погодой более теплой (Казахстан), а пятеро – в местах с более холодным климатом (Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярск).

Установлено влияние погодных условий на результаты исследования закаленности: время исчезновения гиперемии (Т 2 ) статистически значимо выше в жару по сравнению с другими погодными условиями (мороз, холодно, тепло) (Н = 10,7, p = 0,013) (рис. 2). В отношении Т1 (времени появления гиперемии) такой закономерности не установлено: он от погоды не зависит либо зависит в меньшей степени (Н = 6,2, p = 0,102), возможно, нужны дополнительные исследования. Возможно, что на результаты повлияли также и выраженные колебания погоды, свойственные континентальному климату в весенний период. Несомненно, в дальнейших исследованиях закаленности следует учитывать погодный фактор в период проведения исследований.

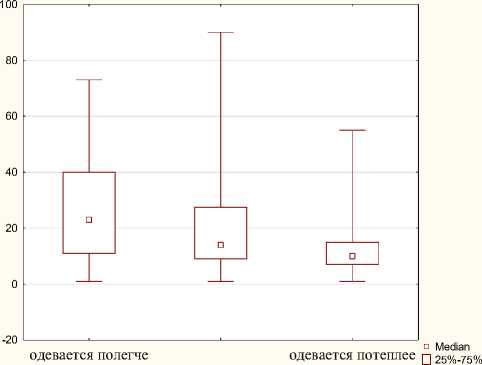

Выявлено определенное влияние на закаленность студентов характера одежды, при чем подавляющее большинство из группы закаленных (26 человек или 87%) одеваются по сезону, один – одевается полегче, трое – потеплее (рис. 3). В группе не закалённых из 150 человек по сезону одевается 114 (это 76%) (p = 0,09). Также установлено, что характер одежды влияет на время появления гиперемии (Н = 6,2, p=0,044). На рисунке 3 видно, что наихудшие показатели Т1 (средние 50% и медиана) отмечено в группе одевающихся полегче (хотя максимальные цифры Т1 отмечены среди одевающихся по сезону). Этот факт важен, на наш взгляд, в виду распространенной молодежной моды одеваться крайне легко, не по сезону, что в нашем сибирском климате может привести не только к напряжению адаптации и заболеваниям, но к гибельным последствиям.

мороз холод жара тепло ° Median о 25%-75%

Погода Min-Max мороз холод жара тепло

Погода

и 220

§ 180

В" 160

в 140

§ 120

о 100

S 80

в

S 60

1 40

И 20

-20

Рис. 2. Влияние погоды на оценку закаленности (по параметру времени исчезновения гиперемии).

В в в в в

S

§ в о в

I Min-Max одевается по сезону

Рис. 3. Сравнение закаленности студентов ОмГМУ в зависимости от характера одежды.

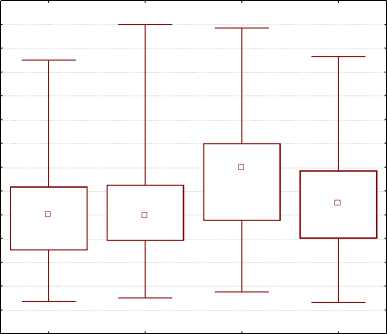

Установлена различная закаленность студентов разных курсов и факультетов. На рис. 4А показаны различия по параметру Т 1 (появления гиперемии) между студентами разных курсов (Н = 16,8, p=0,002): наилучшие показатели отмечаются на 6 курсе, на 4-м – по показателям медианы и 50% группы. Результаты сравнения факультетов по времени Т2 (исчезновения гиперемии) аналогичны: различия статистически значимы (Н = 17,0, p=0,002), наилучшие результаты – у студентов 6 курса. Выявлена положительная динамика увеличения количества закаленных: на 6-м МПФ их 20% (5 из 25 человек), а на 2-м только 7% (трое из 42-х человек) (р = 0,059).

-20

МПФ фармацевтический □ Median лечебный педиатрический 25%-75%

Факультет Min-Max

Б.

Рис. 4. Сравнение закаленности студентов: А – разных курсов (время исчезновения гиперемии, Н=16,8, p=0,002), Б – разных факультетов

ОмГМУ (время появления гиперемии, Н=16,3, p=0,001).

В отношении факультета. Наилучшие оценки получены у студентов лечебного факультета: 53% из участников исследования с лечебного факультета признаны закаленными, тогда как на МПФ и фармацевтическом таких 13-14% (р=0,000…), а на педиатрическом – всего 7%. На рис 3Б представлены результаты сравнения закаленности студентов разных факультетов по времени появления гиперемии (Т1) (Н=16,3, p=0,001), с наилучшими показателями на лечебном факультете. По времени исчезновения гиперемии (Т2) различия между факультетами имеют статистически значимую тенденцию (Н=6,5, p=0,09).

Фактор занятий спортом влияет на время появления гиперемии (H=7,23, p=0,026). У студентов, занимающихся спортом, гиперемия появляется раньше, размах максимальных значений и статистическая норма ниже, чем у не занимающихся или редко занимающихся спортом.

Не удалось установить влияния на закаленность таких факторов, как пол, состояние здоровья и заболеваемость (число простудных заболеваний за последний год).

Обсуждение.

Причины статистически значимых различий оценки закаленности студентов разных факультетов и курсов, очевидно, следует искать все-таки в погодных условиях: все студенты лечебного факультета, так же как и студенты 6 курса МПФ подверглись исследованию в дни, когда был мороз (–1,4 ˚С), то есть время Т 2 – исчезновения гиперемии было короче, хотя лучшие показатели закаленности студентов лечебного факультета были все-таки и по времени Т1 – появления гиперемии, которое от погоды не зависит.

Следует отметить, что температуру воздуха +30˚С 8 мая можно считать периодом аномальной жары для нашего региона. Весьма низкой была и температура –1,4˚С за неделю до этого, однако весной организм более адаптирован к влиянию низких температур, чем высоких. Возможно, подобные результаты в исследованиях, проведенных осенью, будут прямо противоположны: организм будет реагировать на более холодную погоду; требуются дополнительные исследования.

Таким образом, очевидно, в целях нивелирования влияния погоды на оценки закаленности исследования ее следует проводить в дни с одинаковой и типичной для конкретного сезона погодой или в один день (в ходе сравнительных исследований), а также осторожнее относиться к индивидуальным оценкам закаленности, проведенным в дни с аномальной жарой.

Кроме того, следует отметить трудности анализа данных респондентов относительно места своего проживания до обучения в вузе. (Кстати, лучшие показатели 6 курса могут быть также связаны с более длительным периодом адаптации иногородних студентов к климату Омска, по сравнению со студентами младших курсов, - они попросту дольше живут в Омске). В дальнейших исследованиях следует этот фактор следует изучать по-другому: либо выделить группы омичей и иногородних, либо в анкете уточнять мнение респондента (теплее, холоднее или такой же климат на его родине по сравнению с омским), либо, возможно, расширять и уточнять описание климата местности проживания студента (или любого приезжего).

Следует также, очевидно, учитывать здоровье студентов другими, более объективными, чем анкетирование, методами: они могут либо заблуждаться на счет своего здоровья, либо не желать озвучивать его нарушения. Недостатки анкетирования всегда имеют место в исследованиях.

Выводы:

-

1. Из 180 студентов закалёнными можно считать 30 человек (16,7%). Кроме 30-ти человек, признанных закаленными по обоим показателям, у части студентов отмечено нормальное время появле-

- ния гиперемии (56 человек или 31%) или нормальное время исчезновения гиперемии (12 человек или 6%). Время появления гиперемии у наших студентов изменяется в диапазоне от 1 до 90 секунд. Среднее время появления гиперемии в группе (n=180) составило 18,9 секунд. Время исчезновения гиперемии изменялось в большем диапазоне: от 6 до 240 секунд (до 4-х минут). А среднее время исчезновения гиперемии – 88,7 секунд, что свидетельствует о низкой закалённости студентов медицинского университета в весенний период.

-

2. Из 30 закаленных студентов – 6 мужчин и 24 женщины; 10 студентов занимаются спортом, 5 спортом не занимаются, 15 занимаются спортом редко; 19 человек здоровы, 11 имеют некоторые жалобы, больных среди закаленных не отмечено (по данным анкетирования), подавляющее большинство закаленных – 22 из 30 студентов проживали в Омске или в месте с погодой, как в Омске.

-

3. Установлено влияние погодных условий на результаты исследования закаленности: время исчезновения гиперемии статистически значимо выше в жару по сравнению с другими погодными условиями (мороз, холодно, тепло) (Н = 10,7, p = 0,013). Другой параметр закаленности (время появления гиперемии) от погоды не зависит. Несомненно, в дальнейших исследованиях закаленности следует учитывать погодный фактор.

-

4. Отмечено определенное влияние характера одежды на закаленность. Из 30 закаленных 26 (87%) одеваются по сезону, среди 150 не закалённых по сезону одевается 76% (p = 0,09). Привычка одеваться легко влияет на время появления гиперемии (Н = 6,2, p=0,044), наихудшие показатели (50% группы и медиана) по этому параметру отмечены в группе одевающихся полегче.

-

5. Лучшие показатели закаленности отмечены у студентов 3-го курса лечебного факультета и 6-го курса МПФ. Причины подобных различий требуют дальнейшего изучения.

-

6. Фактор занятий спортом влияет на время появления гиперемии (H=7,23, p =0,026). У студентов, занимающихся спортом, гиперемия появляется раньше (медиана меньше), а размах максимальных значений и статистическая норма ниже, чем у неза-нимающихся или редко занимающихся спортом.

-

7. Не удалось установить влияния на закаленность таких факторов, как пол, состояние здоровья и заболеваемость (число простудных заболеваний за последний год).

Список литературы Влияние погодно-климатических и других факторов на оценки закаленности студентов

- Анализ факторов риска возникновения и распространенности ОРВИ среди студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко/Ю.А. Котова,А.А. Зуйкова,Н.В. Страхова, О.Н. Красноруцкая//Научно -технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов III Междунар. научно-практ. конф. (10-11 августа 2016 года), Т. II -Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016.С. 107-109

- Жариков Е.А., Сухорукова И.А. Закаливание, как средство профилактики и укрепления здоровья студентов//Научная исследовательская деятельность в России и за рубежом: мат. Между-нар. научно-практ. конф. Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2018. С. 25-28

- Кокшаров А.А., Орлов А.Н. Социально -педагогический мониторинг состояния здоровья, физической активности и образа жизни студентов//Мир науки, культуры, образования. 2009. № 4 (16). С. 244-246.

- Лавриненко Г.В., Лабодаева Ж.П. Гигиенические основы закаливания детей и подростков: метод.рекомендации. Минск: БГМУ, 2007. 15 с.

- Мониторинг отдельных показателей физического развития студентов Кабардино-Балкарского государственного университета (2011 г. и 2017 г.)/А.М. Кардангушева //Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2017. № 3. С. 36-39.

- Общая гигиена: учебное пособие для студентов медикопрофилактического факультета/Ж.В. Гудинова . Омск: Изд-во ОмГМА, 2012. 303 с.

- Официальный сайт Роспотребнадзора http://46cge.rospotrebnadzor.ru/info/22741/Дата обращения: 31.05.2019.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26)//Гарант : справочная правовая система. М., 2010. .

- Саркизов-Серазини И.М. Основы закаливания. -М.: Физкультура и Спорт, 1953. 240 с.

- Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8 8%D0%B0%D0%BA,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D 0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE %D0%B2%D0%B8%D1%87 (Дата обращения 17.06.2019).