Влияние пород-спутников на рост и развитие дуба черешчатого в полезащитных лесных полосах степи Донской равнины

Автор: Филиппов П.Б., Проездов П.Н., Есков Д.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Защитное лесоразведение

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье изучено влияние пород-спутников на дуб черешчатый в полезащитных лесных полосах степи Донской равнины. Приводятся рассчитанные для объектов исследования показатели роста и развития дуба черешчатого, а также его взаимоотношения с клёном остролистным, вязом гладким и ясенем ланцетным. Анализируются данные о годичных радиальных приростах дуба в исследуемых полезащитных лесных полосах за 30-летний период. Установлено, что большинство показателей роста и развития дуба, а также средние годичные радиальные приросты за данный период были выше у дуба, произрастающего в полезащитных лесных полосах с участием ясеня. В связи с этим ясень ланцетный можно считать лучшим спутником дуба черешчатого. Вяз гладкий в полезащитных лесных полосах оказывает на дуб черешчатый сильное конкурентное давление, поэтому дуб в смеси с вязом имеет более низкие показатели роста и развития.

Полезащитные лесные полосы, дуб черешчатый, радиальный прирост, продуктивность камбия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184418

IDR: 143184418 | УДК: 630.232:634.237 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.2.07

Текст научной статьи Влияние пород-спутников на рост и развитие дуба черешчатого в полезащитных лесных полосах степи Донской равнины

В Саратовской обл. значительная часть сельскохозяйственных угодий подвержена опустыниванию: только с 2000 по 2015 г. площадь эрозионных земель увеличилась почти на 402 тыс. га; из них 110,4 тыс. га приходится на водную эрозию; 50,2 тыс. га – на дефляцию и 241 тыс. га – на совместное воздействие водной эрозии и дефляции [1, 2]. Низкий уровень лесистости, усугубляющий проблему, ставит перед наукой задачу – увеличить площадь защитных лесных насаждений [3].

Дуб черешчатый – важнейшая лесообразующая порода Саратовской обл., он часто используется в качестве главной породы в защитных лесных полосах разного назначения, поэтому выбор наилучших способов его выращивания в лесных полосах – актуальная задача.

При анализе роста и развития дуба череш-чатого в полезащитных лесных полосах следует учитывать исследования прошлых лет, так или иначе касающихся его взаимодействия с наиболее популярными породами-спутниками. Так, А.И. Разаренов выявил [4], что дуб в смеси с клёном остролистным за счёт хорошего отенения почвы клёном, а также удобного взаиморасположения корней (глубокостержневая корневая система дуба и поверхностно-стержнево-якорная корневая система клёна находятся на разной глубине, что исключает угнетающее воздействие этих пород друг на друга) показывает лучшее развитие как в корневой, так и в надземной своей части в условиях D1–2. Исследования Е.С. Павловского, А.А. Шаповалова [5, 6] подтверждают вышесказанное. Ряд исследователей считают хорошим спутником дуба на обыкновенных черноземах ясень ланцетный [7, 8]. Несмотря на более интенсивный рост ясеня по сравнению с дубом в первые 10 лет [4, 9], как в подземной, так и в надземной его части, к 20-ти годам их показатели роста выравниваются. Боковое отенение ясенем положительно сказывается на росте дуба. Ажурность кроны ясеня и относительно небольшое превышение его по высоте в первые годы роста полезащитных лесных полос (ПЗЛП) обусловливают отсутствие в дубово-ясеневых насаждениях острой межвидовой конкуренции в надземной части. Различное расположение корней дуба и ясеня по горизонтали в толще почвогрунта исключает неблагоприятное взаимовлияние корневых систем, особенно при широких междурядьях [4]. Интересны также взаимоотношения дуба с вязом. В литературе отмечается, что в полезащитных лесных полосах вяз составляет достаточно сильную конкуренцию дубу как в надземной [10, 11], так и в подземной части [1].

Цель исследования – изучение роста и развития дуба черешчатого под влиянием пород-спутников в системах полезащитных лесных полос степи Донской равнины.

Задачи исследования:

/ сравнение показателей роста и развития дуба черешчатого в ПЗЛП с разными породами-спутниками (ясень ланцетный, вяз гладкий, клён остролистный);

^ выявление закономерностей роста дуба черешчатого в системах ПЗЛП степи Донской равнины.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования выбраны две лесные полосы в системах полезащитных лесных полос, находящихся в Хопёрско-Медве-дицком районе Донской провинции степной зоны Саратовской обл.: 1 – в системе ПЗЛП на территории бывшего совхоза «Искра» Романовского района; 2 – в системе ПЗЛП «Тамбовские посадки» Екатериновского района. Изучаемые лесные полосы созданы одним и тем же способом (рядовым), однако отличаются по составу пород – спутников дуба. В первой полосе сопутствующая порода – ясень, во второй – вяз и клён. Обе лесные полосы 9-рядные с узкими (1,5 м) междурядьями. В составе обеих лесных полос предусматривалась высокая доля участия кустарников – прежде всего акации жёлтой. Согласно схеме создания в лесной полосе из системы «Тамбовские посадки» ряды кустарников чередуются с рядами вяза гладкого и дуба черешчатого, а в лесной полосе на территории бывшего совхоза «Искра» смешение с акацией осуществляется внутри рядов дуба черешчатого и ясеня ланцетного.

На объектах исследования преобладает чернозём обыкновенный легкоглинистый. Содержание гумуса в горизонте А – 7,6%, мощность – 49 см. Тип лесорастительных условий D1 (сухая дубрава).

Исследования базируются на стандартных и авторских методиках планирования и проведения экспериментов. Насаждения изучали методами лесной таксации (ОСТ 56-69–83) [12] с учётом методики ВНИИ агролесомелиорации для защитных лесных насаждений [13].

Отбор образцов древесины осуществляли при помощи приростного бурава согласно методике, описанной коллективом авторов из Красноярского государственного университета в работе «Основы дендрохронологии» (2000) [14].

Расчет годичных приростов проводился средствами геоинформационной системы (ГИС) QGIS по оцифрованным при помощи сканера кернам [15].

Для изучения взаимоотношений между древесными породами в ПЗЛП и их жизнеустой-чивости применяли методику К.К. Высоцкого [16]. Согласно этой методике, были определены следующие показатели:

1. Показатель напряженности роста (ПНР) рассчитывали по формуле:

P - Д.

nD 2

где:

Р – показатель напряженности роста, см/см2;

Н – высота дерева, см;

D – диаметр дерева на высоте 1,3 м, см.

Объективным показателем физиологического состояния дерева является продуктивность камбия (ПК), которая вычисляется по методике С.С. Пятницкого [17] как отношение прироста древесины по объёму за год (за период, лет) к площади поверхности камбиальной ткани. Из-за громоздкости этой методики расчета ПК А.И. Разареновым [18, 19] была предложена математическая модель, которая значительно облегчает расчёт этого важного показателя физиологического состояния:

ПК = 1,68h + 3,65d – 0,05, где:

ПК – продуктивность камбия, дм3/м2;

h – средний прирост по высоте, м;

d – средний прирост по диаметру, см.

Диагностику жизненного состояния проводили согласно методике В.А. Алексеева [20] по формуле:

_ 100 n + 70 n 2 + 40 n 3 + 5 n 4

где:

Ln – относительное жизненное состояние древостоя;

n 1 – число здоровых, n 2 – ослабленных, n 3 – сильно ослабленных, n 4 – отмирающих деревьев на пробной площади;

N – общее число деревьев на пробной площади.

Экспериментальные данные обрабатывали по методике Б.А. Доспехова [21] с использованием программ Statistica 10 и «Пакета анализа» табличного процессора MS Excel.

Результаты и обсуждение

Для изучения влияния пород-спутников на рост и развитие дуба нами были рассчитаны основные показатели взаимоотношений древесных пород в каждой из исследуемых лесных полос (табл. 1).

Таблица 1. Показатели взаимоотношений древесных пород и их жизнеустойчивости в исследуемых лесных полосах при разных вариантах смешения пород

|

Состав |

Возраст, лет |

Порода |

Средние |

Класс бонитета |

ПНР, см/см2 |

ККО |

СУН |

ПК, дм3/м2 |

Жизненное |

|

|

диаметр, см |

высота, м |

состояние, % |

||||||||

Дуб с ясенем

|

Д |

43,3 |

17 |

III |

0,77 |

1 |

2,51 |

||||

|

4Д5Я1В |

73 |

Я |

32,2 |

16 |

III |

1,22 |

0,62 |

1,94 |

1,93 |

80 |

|

В |

33,2 |

15,3 |

IV |

2,4 |

0,32 |

1,96 |

Дуб с вязом и клёном

|

Д |

26,0 |

19,0 |

II |

3,58 |

0,82 |

1,42 |

||||

|

2Д4В4Кло |

73 |

В |

15,5 |

15,5 |

IV |

2,92 |

1 |

2,54 |

0,91 |

84 |

|

Кло |

23,0 |

16,8 |

III |

4,04 |

0,72 |

1,20 |

Примечание. Д – дуб черешчатый; Кло – клён остролистный; В – вяз гладкий; Я – ясень ланцетный; ПНР – показатель напряженности роста, см/см2; ККО – коэффициент конкурентных отношений; СУН – степень устойчивости насаждения; ПК – продуктивность камбия, дм3/м2..

Средний диаметр дуба в полезащитных лесных полосах с примесью ясеня ланцетного был на 40% выше, чем при смешении с вязом гладким и клёном остролистным.

Максимальная средняя высота дуба (19 м) наблюдалась в полезащитных лесных полосах с примесью вяза и клёна, при совместном произрастании с ясенем ланцетным средняя высота дуба была ниже на 10%. Однако в обоих случаях дуб в этих полосах превосходил по высоте своих спутников.

Наивысшая продуктивность дуба отмечалась в полосе с участием вяза и клёна, где дуб произрастает по II классу бонитета. В полезащитных лесных полосах с ясенем дуб характеризуется III классом бонитета.

Показатели жизненного состояния дуба черешчатого были на достаточно близком друг к другу и высоком уровне (от 80 до 84% по Алексееву) при всех вариантах смешения, однако самое лучшее жизненное состояние у дуба, произрастающего с ясенем ланцетным.

В полезащитных лесных полосах при совместном произрастании с ясенем продуктивность камбия дуба на 43,2% превысила аналогичный показатель для полос с участием вяза и клёна.

Наиболее высокий показатель напряжённости роста дуба зафиксирован в полезащитных лесных полосах с участием вяза и клёна – на

78,5% выше, чем при смешении дуба с ясенем. В совокупности с низкой продуктивностью камбия высокий показатель напряжённости указывает на то, что в полезащитных лесных полосах с участием этих пород-спутников дуб испытывает конкурентное давление с их стороны.

Расчёт коэффициента конкурентных отношений показал, что в лесных полосах с участием ясеня господствующее положение занимает дуб, а с участием вяза и клёна – вяз. Это подтверждает сделанные выше выводы о конкурентном давлении на дуб со стороны спутников (прежде всего, вяза) в лесной полосе.

Несмотря на низкие показатели роста и развития дуба и его угнетённое по сравнению с вязом положение, полезащитная лесная полоса с участием вяза гладкого имеет наивысшую степень устойчивости. Этот показатель оказался на 24% выше, чем в лесной полосе с участием ясеня. Такой высокий показатель устойчивости насаждений в совокупности с подавленным положением дуба по отношению к вязу указывает на то, что эта порода-спутник чувствует себя в данном насаждении достаточно хорошо.

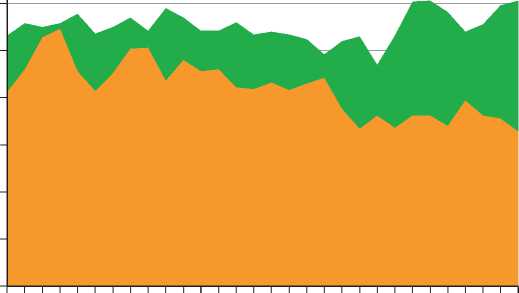

На рисунке представлена динамика годичных приростов дуба в ПЗЛП с разными породами-спутниками за 30-летний период.

За 30 исследуемых лет значения радиального прироста дуба (при одинаковом возрасте

Радиальный прирост, мм

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Возраст, лет

Дуб с ясенем

Дуб с вязом и кленом

Сравнение хода роста по диаметру дуба черешчатого в полезащитных лесных полосах с разными породами-спутниками и способе создания) в полезащитных лесных полосах с участием ясеня были выше, чем с участием вяза и клёна.

С целью определения достоверности и степени влияния пород-спутников в составе полезащитных лесных полос на радиальные приросты дуба черешчатого был проведён анализ их статистических характеристик с помощью инструментов программы Statistica 10, а именно – дисперсионный анализ и расчёт критериев Фишера (F) и Стьюдента (t). Результаты расчетов приведены в табл. 2 и 3.

Табличные значения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента для сравнения с фактическими были взяты из «Методики полевого опыта» Б.А. Доспехова [21]. При 5%-м уровне значимости и 59 степенях свободы F = 3,5; t = 2,01. Расчётные (фактические) значения F- и t-критериев оказались выше табличных, p-критерий значимости – ниже 0,05, что свидетельствует о наличии статистически достоверного влияния пород-спутников в составе полезащитных лесных полос на радиальные приросты дуба черешчатого.

Значение описываемой влиянием пород-спутников на радиальные приросты дуба черешчатого вариации, согласно проведённому дисперсионному анализу, составило 6,5591, значение общей вариации – 9,8646. Из этого следует, что выбранная порода-спутник описывает 66,5% общей вариации. Приведённые выше статистические расчёты подтверждают позитивное влияние ясеня ланцетного на дуб черешчатый в полезащитных лесных полосах степи Донской равнины и позволяют

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния пород-спутников на радиальный прирост дуба черешчатого

|

Исследуемый фактор |

Число степеней свободы |

Радиальный прирост дуба черешчатого |

|||

|

SS – сумма квадратов отклонений |

MS – среднее значение |

F-критерий Фишера |

p -критерий значимости |

||

|

Варианты смешения спутников с дубом в ПЗЛП |

1 |

6,5591 |

6,5591 |

115,090 |

0,000000 |

|

Ошибка |

58 |

3,3055 |

0,0570 |

||

|

Всего |

59 |

9,8646 |

6,6161 |

||

Таблица 3. Результаты расчёта критерия Стьюдента

Заключение и рекомендации к производству

-

1. При изучении двух вариантов смешения дуба черешчатого с породами-спутниками установлено, что положительное влияние на большую часть показателей роста и развития дуба в полезащитных лесных полосах оказывает ясень ланцетный с высокой долей его участия в составе. Исключение составляют средняя высота, жизненное состояние и продуктивность – эти показатели выше у дуба в смешении с вязом и клёном.

-

2. По средним годичным радиальным приростам лучшим также оказался дуб, произрастающий в смеси с ясенем. За все исследуемые

-

3. Дуб в смеси с вязом гладким и клёном остролистным испытывает конкурентное давление со стороны своих спутников, прежде всего вяза, что негативно отражается на показателях его роста и развития.

-

4. Результаты статистической обработки данных показали, что порода-спутник оказывает воздействие на рост и развитие дуба черешчатого и описывает 66,5% общей вариации.

30 лет показатели радиального прироста дуба в полезащитных лесных полосах с участием ясеня были выше, чем у дуба участием вяза и клёна.

Рекомендации производству: при создании полезащитных лесных полос с участием дуба черешчатого в условиях степи Донской равнины целесоообразнее применять в качестве пород-спутников ясень ланцетный и клён остролистный.