Влияние постурального баланса на изменение ритма и проводимости сердца у пловцов

Автор: Кораблева Юлия Борисовна, Епишев Виталий Викторович, Бычковских Владимир Анатольевич, Марченко Ксения Андреевна, Ушаков Александр Сергеевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - прогнозирование возникновения или выявление изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) пловцов при помощи стабилометрических показателей. Организация и методы исследования. Исследовали 60 квалифицированных спортсменов (КМС, МС, возраст 16-18 лет). Для выявления нарушений сердечного ритма и проводимости применяли велоэргометрию, для оценки постурального баланса - стабилометрический комплекс. Результаты. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ) наблюдалась у 53,33 % спортсменов; СА (синоатриальная) блокада I степени - у 10,01 %; экстрасистолии (наджелудочковая: предсердная, атриовентрикулярная) - у 33,33 %; миграции водителя ритма - у 3,33 %. У спортсменов группы 0 зафиксирован более высокий уровень колебаний ОЦД во фронтальной плоскости по всем пробам (p ≤ 0,05): СКО ОЦД во фронтальной плоскости ОС ГО (> на 132,30 %), ПГВл (> на 31,94 %), ПГВп (> на 76,82 %), ОС ГЗ (> на 83,56 %), ПГВлГЗ (> на 68,61 %), ПГВпГЗ (> на 87,65 %). При помощи алгоритма машинного обучения Random Forest возможно прогнозировать возникновение или выявлять изменения сердечно ритма и проводимости у пловцов. Заключение. Были рассмотрены особенности изменений на электрокардиограмме спортсменов; сравниваемые параметры стабилометрии атлетов с изменениями и без на ЭКГ были достоверно значимы при p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Постуральный баланс, пловцы, электрокардиограмма, нарушение сердечного ритма и проводимости, прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147233567

IDR: 147233567 | УДК: 797.2:615.839 | DOI: 10.14529/hsm19s205

Текст научной статьи Влияние постурального баланса на изменение ритма и проводимости сердца у пловцов

Изменение состояния постуральных мышц посредством моторно-висцеральных рефлекторных взаимосвязей может являться одной из причин возникновения дисфункции вегетативных структур [6]. В ряде исследований установлена значительная корреляция между показателями постурального баланса и функциональным состоянием организма, в частно- сти состоянием сердечно-сосудистой системы [2, 18].

На данный момент недостаточно исследований, посвященных связи показателей постуральной устойчивости и сердечно-сосудистой системы у спортсменов [7, 15, 19]. Выявление такой связи, в частности с результатами электрокардиографии, позволит внести ясность в природу возникновения функциональных изменений сердечного ритма и проводимости у спортсменов.

Организация и методы. Исследование проводилось на базах НИЦСН ЮУрГУ и МБУ СШОР по плаванию («Юника») г. Челябинска. В исследовании приняли участие 60 квалифицированных спортсмена в восстановительном периоде тренировочного процесса – КМС, МС (возраст 16–18 лет). Испытуемым проводилась велоэргометрия (SCHILLER AT-104) по протоколу Брюса 50/25, тест PWC170 [3]. Постуральное исследование проводили с помощью стабилометрической установки «МБН Стабило», оно состояло из 6 проб: повороты головы вправо и влево с открытыми и закрытыми глазами [11]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов Statistica V.10.0, для поиска связи стабилометрических показателей с ЭКГ-параметрами был использован алгоритм машинного обучения Random Forest («случайный лес» – множество решающих деревьев) с языком программирования «R» [18].

Результаты. По результатам велоэрго-метрического исследования у 30 пловцов были выявлены изменения сердечного ритма и проводимости в виде НБПНПГ (53,33 %), что говорит о преобладании парасимпатического отдела нервной системы; СА блокады I степени (10,01 %), связанные с повышенным тонусом блуждающего нерва; экстрасистолии (наджелудочковая: предсердная, атриовентрикулярная – 33,33 %), возможно, это связано с повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы и миграции водителя ритма (3,33 %), обусловленные усиленным воздействием на сердце парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [8]. Следовательно, у пловцов преобладали атлеты с парасимпатическим отделом нервной системы в управлении ритмом сердца (66,67 % против 33,33 %).

В дальнейшем при обработке стабило-метрических данных спортсмены были разделены на 2 группы: атлеты без изменений на ЭКГ – группа 1 (n = 30), с изменениями – группа 0 (n = 30).

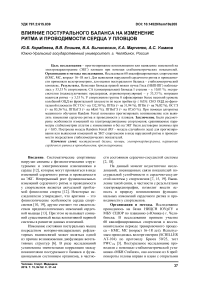

В табл. 1 представлены стабилометриче-ские параметры постурального баланса спортсменов двух групп (n = 60).

Из табл. 1 видно, что у спортсменов группы 0 по сравнению с группой 1 зафиксирован более высокий уровень колебаний ОЦД во фронтальной плоскости по всем пробам (p ≤ 0,05): СКО ОЦД во фронтальной плоскости ОС ГО (> на 132,30 %), ПГВл (> на 31,94 %), ПГВп (> на 76,82 %), ОС ГЗ (> на 83,56 %), ПГВлГЗ (> на 68,61 %), ПГВпГЗ (> на 87,65 %). Известно, чем больше величина среднеквадратического отклонения, тем выше нагрузка на функциональную систему контроля баланса. Ведущим фактором помимо анатомофизиологических нарушений мышц голени могут являться изменения в шейном отделе позвоночника, нагрузка на который значительно выше, чем в других видах спорта [17]. Известно, что смещение головы вперед на каждый сантиметр приводит к увеличению нагрузки на шейный отдел позвоночника в гео- метрической прогрессии [4]. Кроме того, при наклоне головы вперед (симптом выдвинутой головы) нарушаются шейные тонические рефлексы и, следовательно, иннервация шейного сплетения [9]. В свою очередь изменения в шейном сплетении приводят к нарушению кровоснабжения мозга, что влияет на вестибулярную функцию поддержания баланса, а также приводит к изменениям сердечного сплетения, так как нерв переднего средостения участвует в формировании поверхностного сердечно-аортального сплетения, снабжая своими волокнами перикард, сердце [14, 20]. Данное положение головы приводит к сгибательной позиции таза и нижних конечностей, рефлекторно сопровождаясь запрокидыванием головы и смещением плеч вперед, вызывая симптом сутулости [16].

У пловцов с изменениями ритма и проводимости также установлены более высокие значения и в других параметрах стабилограм-мы: СКО ОЦД в сагиттальной плоскости ОС ГО (> на 61,57 %); уровень 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости в ОС ГЗ (> на 25,00 %); площадь статокинезиограммы ОС ГО (> на 76,26 %), ПГВпГЗ (> на 51,64 %).

Кроме того, установлены меньшие значения в уровне 60 % мощности спектра во фронтальной плоскости в ОС ГЗ (< на 40,00 %), ПГВлГЗ (< на 25,00 %), отношении длины статокинезиограммы к ее площади ОС – ГО (< на 27,12 %), ОС ГЗ (< на 22,73 %), ПГВпГЗ (< на 27,91 %), уровне 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей при ПГВп и ПГВлГЗ (< на 8,47 %), показателе стабильности в ОС ГО (< на 1,84 %) и ПГВпГЗ (< на 2,99 %). Следовательно, высокий уровень колебаний ОЦД, площади статокинезио-граммы, различия в спектрах колебаний в группе пловцов с изменениями ритма и проводимости свидетельствуют о компенсаторных перегрузках опорно-двигательного аппарата, что, вероятно, и является ключевым фактором развития изменений сердечной деятельности [5].

Для возможного прогнозирования изменений на ЭКГ спортсменов посредством ста-билометрических показателей была построена модель «случайного леса» (random forest) для пловцов. Точность построения модели позволяет судить о значимых различиях между выборками, которые дают прогнозный результат – ранг (спортсмены с изменениями на ЭКГ / спортсмены без изменений на ЭКГ).

|

о |

>s |

cd |

0 |

-о |

||||

|

pq |

3 |

о |

8 |

о |

cd |

|||

|

cd Он |

2 & |

Щ -Q § w |

g cd |

е 8 о о |

о чо |

й |

CD -О |

|

|

О С о |

о S со |

к н Он |

« О |

CD -О |

'о |

О |

||

|

S о О щ н о |

о Щ К у о н cd |

м о К cd & |

о S pq О Щ |

tri cd о" |

о 0 о Jed |

ср си Л |

1 Й) .о 0 |

н § S |

|

2 |

5 |

« |

о о |

V |

Он |

5 |

В |

|

|

. ф |

нР |

Он "U |

(Z) |

о |

чЗ |

|||

|

1 |

Он |

|

Н |

'cd |

|

CD |

|

|

'cd |

|

|

0 |

и> |

Xgo S90go LFS90go Xgz yf60gz

Xgo

S90go

LFS90go xfZrgo

Xgz

Stabrgz

Stabgc yfBOgz xf60lgz xfSOgz LFS90gz

LFS90rgz

S90rgz

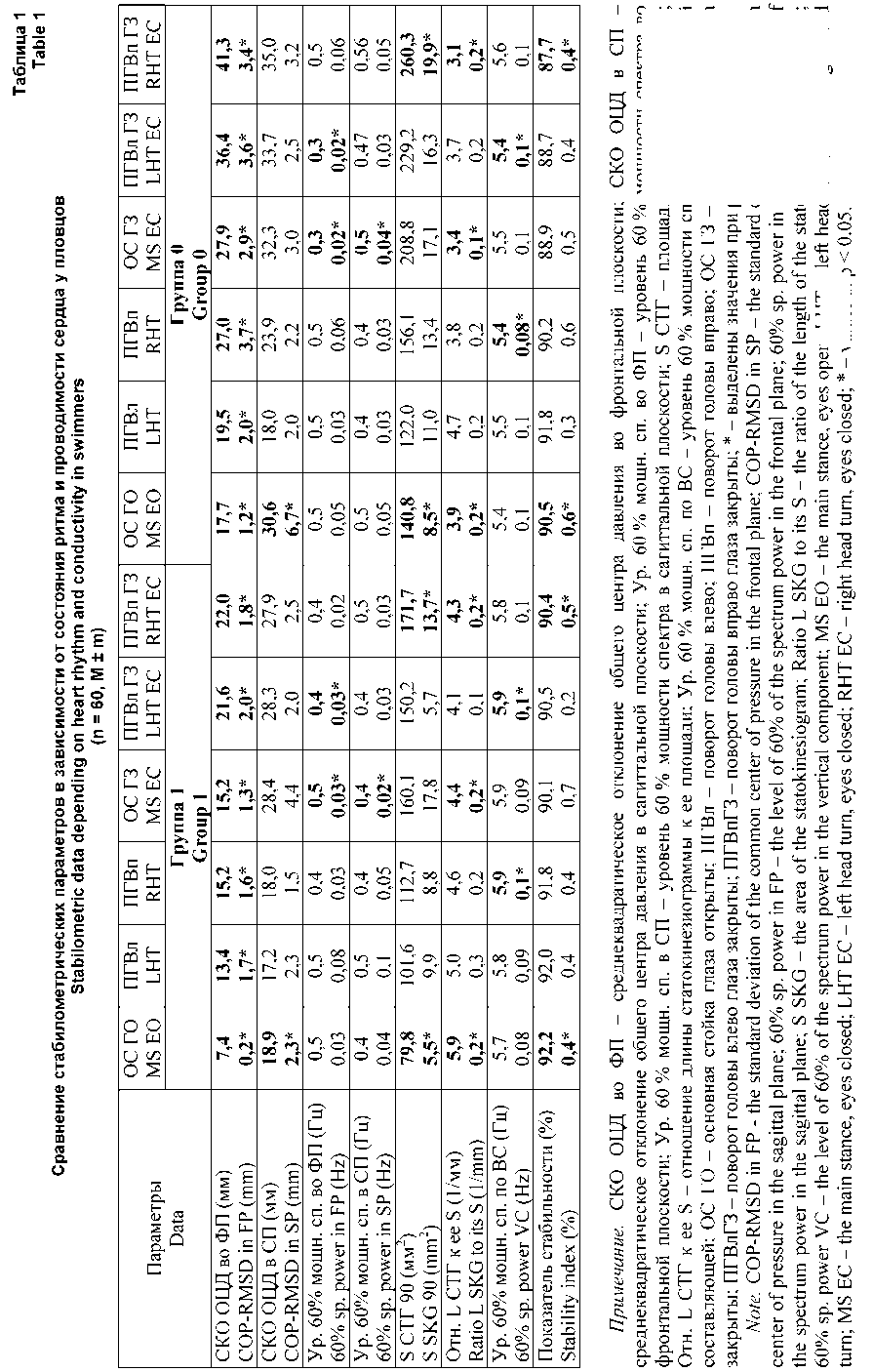

Значимость переменных в Random Forest (слева график – вклад переменной в точность модели, справа – график чистоты ветви дерева без переменной.

Чем выше переменная, тем более она важна для модели)

Stabgo

LFSgOrgz xfZrgo xfSOIgz S90rgz Xrgo LFS90gz Stabrgz xfBOgz

Significance of the variables in Random Forest (the graph on the left is the contribution of the variable to the model accuracy, the graph on the right is the purity of the branch without the variable. The higher the variable, the more important it is for the model)

На рисунке представлена значимость ста-билометрических переменных.

Из рисунка видно, что у пловцов двух групп значимые различия между выборками, которые дают прогнозный результат – ранг, распределились следующим образом: Xgo, S90go, LFS90go, xfZrgo, Xgz, Stabrgz, Xrgz, Xlgo, Xrgo, Xlgz, XfZlgz, Ygo, Stabgo, yf60gz, xf60lgz, xf60gz, LFS90gz, LFS90rgz, S90rgz.

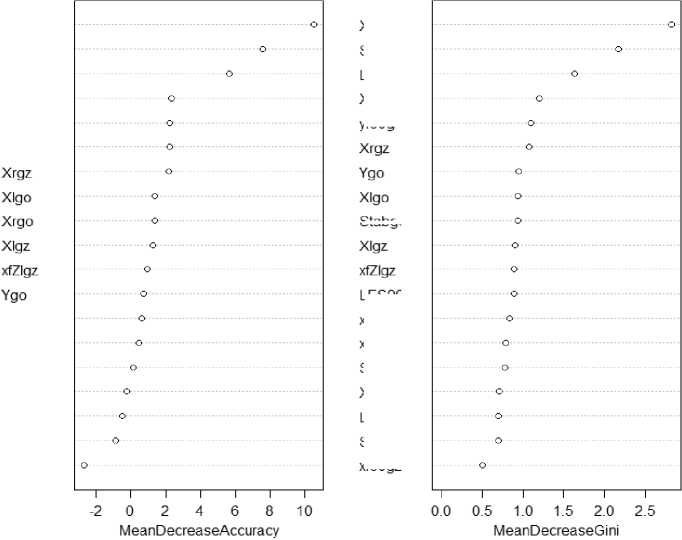

В табл. 2 представлены числовые значения значимости переменных стабилометрии пловцов.

Из табл. 2 видно, что различия наблюдаются в 19 параметрах, по MeanDecreaseAccuracy (> 2) были отобраны 6 переменных.

Особое внимание следует обратить на высокие значения по MeanDecreaseAccuracy и MeanDecreaseGini параметра Xgo (среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости в пробе ОС ГО), величины которого, как отмечалось выше, превышают значения, полученные для других видов спорта, и свидетельствует о ключевой роли изменений в шейном отделе позвоночника для поддержания постурального баланса у пловцов.

Нормативными значениями параметров стабилометрии у пловцов можно считать (данные из табл. 1, спортсмены без изменений на ЭКГ):

– среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости в пробе ОС ГО – 7,43 ± 0,29 (мм);

– отношение длины статокинезиограммы к ее площади в пробе ОС ГО – 5,98 ± 0,27 (1/мм);

-

– среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости в пробе поворот головы вправо ГЗ – 22,02 ± 1,85 (мм);

-

– площадь статокинезиограммы в пробе ОС ГО – 79,89 ± 5,53 (мм 2 );

-

– уровень 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей в пробе поворот головы влево ГЗ – 5,90 ± 0,13 (Гц);

-

– уровень 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей в пробе поворот головы вправо ГО – 5,90 ± 0,08 (Гц).

При превышении данных параметров за границы установленных значений возрастает риск формирования компенсаторного постурального баланса, приводящего к изменениям на ЭКГ в виде изменений ритма и проводимости.

Таблица 2

Table 2

Различия в параметрах стабилометрии у пловцов с изменениями и без изменений на ЭКГ (ранжированы в порядке значимости переменных)

Differences in stabilometry data in swimmers with and without ECG changes

(ranked in order of importance of the variables)

|

Параметры Data |

0 |

1 |

MeanDecreaseAccuracy |

MeanDecreaseGini |

|

Xgo |

12,91 |

14,73 |

16,42 |

8,83 |

|

LFS90go |

7,29 |

6,02 |

7,70 |

3,49 |

|

Xrgz |

3,91 |

5,49 |

6,38 |

2,41 |

|

S90go |

4,68 |

3,22 |

5,44 |

2,21 |

|

xfZlgz |

1,63 |

4,49 |

4,17 |

1,33 |

|

xfZrgo |

–0,04 |

3,45 |

2,34 |

1,31 |

|

Xlgz |

0,65 |

2,23 |

1,93 |

1,41 |

|

Ygo |

1,38 |

0,98 |

1,80 |

1,12 |

|

LFS90rgz |

0,33 |

2,20 |

1,65 |

0,95 |

|

Stabgo |

0,71 |

0,16 |

0,86 |

0,65 |

|

Xrgo |

1,88 |

–1,20 |

0,68 |

0,74 |

|

xf60gz |

–0,90 |

1,90 |

0,53 |

0,36 |

|

yf60gz |

0,10 |

0,78 |

0,27 |

0,93 |

|

Xlgo |

0,81 |

–0,69 |

0,03 |

0,68 |

|

Xgz |

–3,11 |

2,00 |

–0,09 |

1,03 |

|

Stabrgz |

0,52 |

–1,36 |

–0,62 |

0,56 |

|

xf60lgz |

0,66 |

–1,25 |

–0,75 |

0,43 |

|

LFS90gz |

–1,15 |

–0,45 |

–1,28 |

0,48 |

|

S90rgz |

–1,34 |

–1,12 |

–1,56 |

0,41 |

Примечание. 0 – спортсмены с изменения на ЭКГ; 1 – спортсмены без изменений на ЭКГ; MeanDecreaseAccuracy – средняя точность модели; MeanDecreaseGini – «важность» переменной.

Note. 0 – athletes with ECG changes; 1 – athletes without ECG changes; MeanDecreaseAccuracy – average accuracy of the model; MeanDecreaseGini – the importance of the variable.

Заключение. У всех спортсменов с изменениями ритма и проводимости поддержание вертикальной позы сочеталось с изменением шейных тонических рефлексов, перенапряжением постуральных мышц, проявляющимся в перегрузках ОДА, дискоординации мышечных групп, вестибулярной устойчивости и, как следствие, приводящим к дисфункции иннервации мышц за счет наличия висцеромоторных и моторно-висцеральных взаимосвязей, рефлекторно связанных с сердцем, влияя на работу сердца в виде изменения его ритма и проводимости [1].

Таким образом, учитывая результаты проведенного комплексного исследования испытуемых групп можно сделать заключение о целесообразности использования полученных данных в целях профилактики и ранней диагностики изменений сердечного ритма и проводимости для своевременного предупреждения развития дальнейших структурнофункциональных изменений системы поддержания вертикальной позы и сердечнососудистой системы.

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (грант № 19.9733.2017/БЧ).

Список литературы Влияние постурального баланса на изменение ритма и проводимости сердца у пловцов

- Арьков, В.В. Компенсаторные механизмы нервно-мышечного дисбаланса у спортсменов высокой квалификации / В.В. Арьков, М.Н. Алфимов // Биомедицина. - 2011. - № 2. - С. 58-65.

- Васильева, И.А. Влияние тренировочных занятий на биомеханические параметры вестибулярного аппарата пловцов / И.А. Васильева, Р.М. Васильев, Т.А. Смирнова // Материалы Междунар. науч.-практ. конгресса. - 2018. - С. 18-21.

- Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение / под ред. А.М. Вейна. - М.: ООО "Мед. информ. агентство", 2003. - 752 с.

- Корреляционная взаимосвязь постурального баланса с функциональным состоянием других систем организма у лиц с длительными профессиональными постуральными перегрузками / С.Д. Арутюнов, Е.Е. Маштакова, М.З. Орджоникидзе, Е.А. Бугровецкая // Мануал. терапия. - 2009. - № 1 (33). - С. 28-35.

- Мавлиев, Ф.А. Изменения гемодинамических и стабилографических показателей при ортостатических воздействиях у спортсменов, занимающихся борьбой / Ф.А. Мавлиев // Теория и практика физ. культуры. - 2015. - № 11. - С. 21-24.