Влияние повышенного двигательного режима на состояние сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов у детей 11-16 лет

Автор: Кудря О.Н., Фадеева А.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В исследовании принимали участие школьники, не занимающиеся спортом (n=104), и юные спортсмены, занимающиеся хоккеем с шайбой (n=100), трех возрастных групп: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет. В состоянии покоя и при проведении активной ортостатической пробы регистрировали показатели центральной гемодинамики и показатели вариабельности ритма сердца, рассчитывали показатель эффективности адаптации. Исследование проводили в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года. Результаты. В динамике учебного года как у юных спортсменов, так и у школьников, не занимающихся спортом, в возрасте 11-12 лет и 15-16 лет отмечается напряжение регуляторных механизмов и снижение эффективности процессов адаптации. Однако снижение адаптационных резервов у подростков с повышенным двигательным режимом выражено в меньшей степени, чем у школьников, не занимающихся спортом. В возрасте 13-14 лет весь учебный год сопровождается напряжением в работе сердечно-сосудистой системы. Заключение. Изменения адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы в процессе учебного года у школьников 11-17 лет, не занимающихся спортом, и спортсменов имеют одинаковую направленность. Однако причины снижения эффективности адаптации сердечно-сосудистой системы к концу учебного года у спортсменов связаны с большим объемом скоростно-силовых нагрузок и высоким психоэмоциональным напряжением тренировочной и соревновательной деятельности, а у школьников, не занимающихся спортом, - с низким уровнем двигательной активности.

Вегетативная регуляция, сердечно-сосудистая система, юные спортсмены, повышенный двигательный режим

Короткий адрес: https://sciup.org/140257691

IDR: 140257691

Текст научной статьи Влияние повышенного двигательного режима на состояние сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов у детей 11-16 лет

Введение . Формирование различных звеньев аппарата кровообращения в ходе возрастного развития представлено в многочисленных исследованиях [2, 4]. В ходе онтогенеза совершенствуется морфофункциональная организация сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов. По мнению специалистов, пубертатный возраст является одним из самых сложных в развитии сердечно-сосудистой системы [4, 7]. В настоящее время наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков, в основе развития которых лежит вегетативная дисфункция [7].

Общепризнанно, что регулярное выполнение физических нагрузок снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует морфологическому и функциональному созреванию физиологических систем организма. Однако нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются у 30% юных и 50% взрослых спортсменов. Поэтому проблема сохранения функциональных резервов аппарата кровообращения и в целом уровня здоровья спортсменов является наиболее острой для специалистов в области физической культуры и спорта. Для решения данной проблемы необходимы знания о закономерностях формирования сердечно-сосудистой системы как на этапах многолетней спортивной подготовки, так и в ходе годичного цикла. Следует учитывать и тот факт, что юные спортсмены, как школьники, не занимающиеся спортом, испытывают на себе влияние повышенных умственных нагрузок, связанных с интенсификацией учебной деятельности, высокими требованиями к качеству знаний, нерегламентированным использованием технических средств (компьютеров) в учебном процессе.

Цель исследования – изучить влияние повышенного двигательного режима на формирование вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы у детей 11–16 лет в процессе учебного года.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие юные хоккеисты, занимающиеся в ДЮСШ «Авангард» (n=100), и школьники г. Омска, не занимающиеся спортом (n=104). Для выявления возрастных закономерностей формирования сердечно- сосудистой системы юные спортсмены и школьники были разделены на группы 11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет.

Школьники, не занимающиеся спортом, были отнесены к основной группе и посещали уроки физической культуры 3 раза в неделю согласно школьной программе. Дополнительный двигательный режим у хоккеистов был регламентирован профессиональным стандартом спортивной подготовки по хоккею с шайбой: 11–12 лет – тренировки 6 раз в неделю, 13–14 лет и 15–16 лет – 9 раз в неделю. Объем соревновательной нагрузки составил: 11–12 лет – 30, 13–14 лет - 36, 15–16 лет - 60 соревнований в год.

Для оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы использовали методы вариабельности ритма сердца: спектральный анализ и метод вариационной пульсометрии [1]. Регистрация показателей осуществлялась в состоянии относительного покоя и при проведении активной ортостатической пробы (АОП) с использованием аппаратно-программного комплекса Полиспектр (ООО Нейрософт, г. Иваново). Согласно рекомендациям Международного стандарта (1996), для анализа использовали короткие (5-минутные) записи [8].

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 6.0. Для проверки переменных на нормальность распределения использовали критерий Колмогорова-Смирнова. Все изучаемые величины имели нормальное распределение, поэтому для сравнения показателей использовали критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение . Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), среднего артериального давления (АДср.), двойного произведения (ДП) являются интегральными и характеризуют различные аспекты состояния сердечно-сосудистой системы.

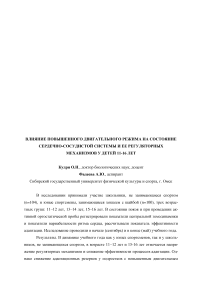

В ходе исследования отмечено статистически значимое увеличение ЧСС к концу учебного года у детей 11–12 лет, не занимающихся спортом. В возрасте 13–14 лет и 15–16 лет достоверных изменений данного показателя в процессе учебного года выявлено не было.

У спортсменов 11–12 лет и 13–14 лет изменения ЧСС к концу учебного года не отмечалось, в возрасте 15–16 лет было выявлено значимое снижение данного показателя.

Среднее артериальное давление является интегральной величиной и характеризует непрерывный ток крови по сосудам, обеспечивая бесперебойное снабжение тканей и органов кислородом и питательными веществами. Показатель АДср. является до- вольно устойчивой величиной, которая должна удерживаться на постоянном уровне. Анализ динамики АДср. не выявил значительных изменений в процессе учебного года как у юных спортсменов, так и у школьников, не занимающихся спортом.

Рисунок 1. ЧСС мальчиков, занимающихся (А) и не занимающихся (Б) спортом в начале и конце учебного года

Примечание: —//X - начало учебного года, - конец учебного года

Динамика показателя ДП, характеризующего снабжение миокарда кислородом и сопряженность насосной функции миокарда с темпами физического развития, свидетельствует о повышении экономичности работы сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя только у хоккеистов 15–16 лет. В других группах статистически значимых изменений данного показателя не выявлено.

Возможность организма адаптироваться к физическим и учебным нагрузкам определяется состоянием вегетативной нервной системы, которая обеспечивает контроль и координацию работы физиологических систем организма, приспосабливая их к изменяющимся условиям среды. Для оценки состояния регуляторных систем организма используют методы вариабельности сердечного ритма.

Анализ показателей спектрального анализа в покое и при проведении активной ортостатической пробы в начале учебного года выявил, что ответная реакция со стороны вегетативной нервной системы на внешнее воздействие (АОП) у спортсменов близка к «взрослому организму»: отмечается рост адренергических механизмов (увеличение мощности LF-волн при незначительном снижении VLF-волн).

У детей, не занимающихся спортом, отмечается отставание в формировании симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), что выражается в снижении мощности LF-волн и повышении VLF-волн в ответ на изменение тела в про- странстве. Подобная динамика при проведении АОП свидетельствует о невозможности обеспечить срочную адаптацию сердечно-сосудистой системы за счет автономных механизмов и необходимости подключения высших надсегментарных центров ВНС.

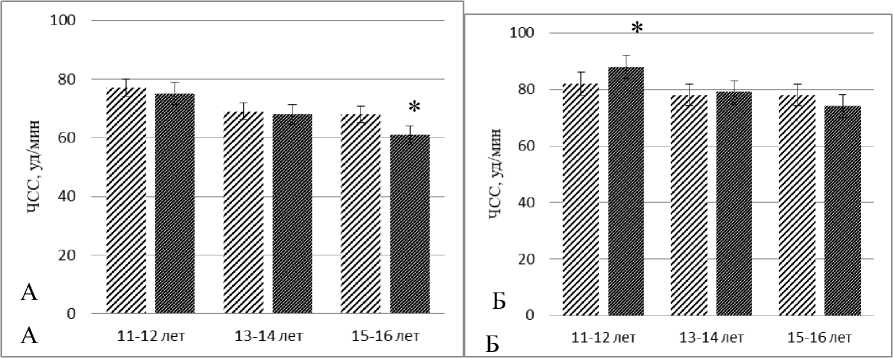

Для оценки вегетативной реактивности симпатического отдела ВНС использовали методику М.Н. Беляевой (2003). У юных спортсменов и не занимающихся детей в возрасте 11–12 лет в конце учебного года снижаются функциональные возможности симпатического отдела ВНС: уменьшается количество адекватных реакций со стороны адренергических механизмов и увеличивается количество избыточных (гиперсимпати-котонических) и недостаточных (асимпатикотонических) реакций. В 13–14 лет увеличивается количество асимпатикотонических реакций у всех исследуемых групп.

В 15–16 лет к концу учебного года среди спортсменов отмечено увеличение избыточной реакции симпатического отдела на внешнее воздействие (67%), в то время как среди подростков, не занимающихся спортом, наблюдается положительная динамика: 73% школьников имели нормальный симпатикотонический тип реакции, значительно снизилось число случаев гипер- и асимпатикотонических реакций (рисунок 2).

Рисунок 2. Соотношение вегетативной реактивности у детей, занимающихся (А) и не занимающихся (Б) спортом в начале (н) и в конце (к) учебного года

Примечание: ЕНИН - симпатикотонический, □ - гиперсимпатикотонический,

- асимпатикотонический

Анализ интегральных показателей, характеризующих работу сердечнососудистой системы (ЧСС, ДП, АДср.), в начале и по окончании учебного года не выявил существенных различий между подростками с повышенным двигательным режимом (хоккеисты) и школьниками с обычным двигательным режимом. На основе показателей вариабельности ритма сердца в покое и при проведении АОП было выявлено, с одной стороны, замедление созревания симпатического отдела ВНС у детей, не занимающихся спортом и, с другой стороны, увеличение случаев неблагоприятных типов вегетативной реактивности к концу учебного года у хоккеистов 15–16 лет.

Для выявления взаимодействия между сердечно-сосудистой системой и ее регуляторными механизмами в течение учебного года провели корреляционный анализ между показателями центральной гемодинамики и показателями вариабельности ритма сердца, отражающими состояние регуляторных систем организма.

По результатам корреляционного анализа рассчитывали коэффициент эффективности адаптации (КЭА), как отношение числа «жестких» связей к числу «общих» [3]. По мнению Р.М. Баевского (1984), увеличение количества «сильных» взаимосвязей (r> 0,70) свидетельствует о напряжении адаптационных процессов, снижает степень автономности сердечно-сосудистой системы и возможность образования «новых функциональных ансамблей». Напротив, увеличение общих корреляционных взаимосвязей (r=0,41-0,69) повышает способность систем, участвующих в регуляции аппарата кровообращения, быстро и адекватно изменяющимся условиям реагировать на внешние воздействия, приспосабливая организм к новым условиям существования.

Значительное снижение эффективности функционирования сердечнососудистой системы и ее регуляторных механизмов отмечается к концу учебного года в возрасте 11–12 лет и 15–16 лет. Однако снижение адаптационных резервов у подростков с повышенным двигательным режимом выражено в меньшей степени, чем у школьников, не занимающихся спортом (таблица).

Таблица

Количество корреляционных взаимосвязей между показателями центральной гемодинамики и показателями вегетативной регуляции

|

Количество взаимосвязей |

Возраст |

|||||

|

11-12 лет |

13-14 лет |

15-16 лет |

||||

|

сентябрь |

май |

сентябрь |

май |

сентябрь |

май |

|

|

не занимающиеся спортом |

||||||

|

Общие |

138 |

356 |

233 |

243 |

265 |

185 |

|

Жесткие |

20 |

108 |

40 |

44 |

38 |

38 |

|

КЭА |

0,14 |

0,30 |

0,17 |

0,18 |

0,15 |

0,21 |

|

спортсмены |

||||||

|

Общие |

264 |

187 |

179 |

203 |

186 |

199 |

|

Жесткие |

35 |

29 |

34 |

41 |

24 |

35 |

|

КЭА |

0,13 |

0,16 |

0,19 |

0,20 |

0,13 |

0,18 |

В 13-–14 лет напряжение адаптационных механизмов отмечено уже в начале учебного года как у спортсменов, так и у не занимающихся спортом школьников. К концу учебного года инертность системы кровообращения и ее регуляторных механизмов продолжает увеличиваться. Как отмечают специалисты в области возрастной физиологии, возраст 13–14 лет является наиболее сложным (критическим) в онтогенезе человека. Именно в этом возрастном диапазоне происходят существенные морфофункциональные перестройки в работе основных физиологических систем, при этом снижается возможность быстро приспосабливаться к изменяющимся внешним воздействиям. По окончании этого периода организм выходит на новый уровень функционирования [6].

Заключение . Анализ интегральных гемодинамических показателей (ЧСС, ДП, АДср.) у детей разных возрастных групп, занимающихся и не занимающихся спортом, не выявил существенных изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы в динамике учебного года. Анализ показателей, характеризующих систему вегетативной регуляции сердечной деятельности и взаимодействие отдельных звеньев аппарата кровообращения, выявил напряжение адаптационных механизмов в конце учебного года в возрасте 11–12 лет и 15–16 лет у школьников с обычным и повышенным двигательным режимом. В возрасте 13-14 лет сердечно-сосудистая система у всех детей функционирует с напряжением на протяжении всего учебного года.

Однако причины снижения адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы к концу учебного года у детей с обычным и повышенным двигательным режимом разные. У спортсменов напряжение регуляторных механизмов и снижение эффективности адаптации к концу учебного года связано с большим объемом тренировочных заданий скоростно-силовой направленности и длительным соревновательным периодом, когда юные игроки испытывают значительные психоэмоциональные нагрузки. Для нормализации функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов можно рекомендовать увеличение заданий аэробной направленности и использование методик, способствующих нормализации психоэмоционального состояния (например, использовать музыкальное сопровождение в заключительной части тренировочного занятия).

У детей, не занимающихся спортом, снижение адаптационного потенциала связано, в первую очередь, с низкой двигательной активностью. Согласно рекомендациям Российского кардиологического общества, для школьников необходимы ежедневные физические нагрузки умеренной и высокой интенсивности продолжительностью не менее 60 мин. Основная часть двигательной активности должна выполняться в аэробном режиме [5]. На наш взгляд, дополнительные самостоятельные занятия физической культурой будут способствовать созреванию отделов ВНС и сохранению адаптационных резервов организма на протяжении учебного года.

Список литературы Влияние повышенного двигательного режима на состояние сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов у детей 11-16 лет

- Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. - М.: Наука, 1984. - 221 с.

- Беляева Л.М., Хрусталева Е.К. Сердечно-сосудистые заболевания у детей и подростков. - 2-е издание, перераб. и дополненное. - Минск: Вышейная школа, 2003. - 365 с.

- Бондарь Н.В. О критериях эффективности адаптации сердечно-сосудистой системы // Физиология развития человека: материалы Международной конференции, посвященной 55-летию Института возрастной физиологии РАО. - М.: НПО "Образование от А до Я", 2000. - С. 112-114.

- Возрастно-половые особенности и механизмы адаптационных реакций у детей в пре- и пубертатный периоды развития / Шайхелисламова М.В. [и др.] // Физиология человека. - 2009. - Т. 35. - № 6. - С. 103-110.

- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрасте. Российские рекомендации // Российский кардиологический журнал. -2012. - № 6 (98). - С. 2-39.

- Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В., Маслова Г.М. Возрастное развитие тканевых источников энергообеспечения мышечной функции // Вестник спортивной науки. - 2009. - № 6. - С. 32-39.

- Тимофеева Е.П. Состояние вегетативной нервной системы у подростков 15-17 лет // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2016. - № 4. - С.82-87.

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability/ Standards of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use. // Circulation. - 1996. - V. 93. - P. 1043-1065.