Влияние повышенной битуминозности на петрофизические свойства и ее связь с определенными литологическими типами (по данным исследования доманиковых отложений)

Автор: Павленко Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

Доманиковые отложения уже давно привлекают внимание геологов-нефтяников как потенциальный источник нефти. Успехи в добыче сланцевого газа и нефти в Америке породили интерес к толщам, обогащенным органическим веществом, как источникам сланцевой нефти. Поэтому знание литологии, битуминозности, типов коллекторов, структуры порового пространства доманиковых отложений и их петрофизических свойств актуально. В статье представлены результаты изучения отложений доманикового типа в разрезе Ново-Сырьянской скважины, дана их литологическая характеристика, выявлены связи повышенного содержания биту-моидов с определенными литотипами пород.

Доманиковые отложения, мергель, литотип, известняк, доломит

Короткий адрес: https://sciup.org/147200952

IDR: 147200952 | УДК: 552.12:550.83(470.4) | DOI: 10.17072/psu.geol.28.75

Текст научной статьи Влияние повышенной битуминозности на петрофизические свойства и ее связь с определенными литологическими типами (по данным исследования доманиковых отложений)

Постоянная забота о приросте или восполнении запасов нефти требует выявления новых, нетрадиционных объектов поисков, разведки и добычи углеводородного сырья. В этом плане особое внимание привлекают доманикиты, которые пока относятся к «недооцененным», «нетрадиционным», с трудноизвлекаемыми запасами.

Считается, что к породам доманиково-го типа относятся осадочные отложения с концентрацией органического вещества (ОВ) более 2 %. Среди доманиковых отложений развиты две разновидности: собственно, доманикиты и доманикоиды. Подобное разделение связано с различными концентрациями органического углерода

(Cорг) в породе: при Cорг < 5 % отложения относятся к доманикоидам, от 5 до 20 % – доманикитам, при повышенных содержаниях Cорг (>20%) породы классифицируются как горючие сланцы [1,5].

Доманикиты образуются обычно в морских бассейнах в условиях длительного некомпенсированного пригибания с низкими скоростями седиментации – это типично депрессионные фации. Основными породообразующими компонентами являются карбонаты, кремнезем и глинистая составляющая. Особенность этих толщ – повышенное содержание кремнезема и ОВ [6, 8].

Доманиковые отложения не только являются нефтегазоматеринскими породами Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, но и рассматриваются в настоя-

щее время как перспективные для поисков промышленных скоплений нефти и газа по аналогии с доманикитами Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и баженовитами Западной Сибири. Поэтому знание литологии, битуминозности, типов коллекторов, структуры порового пространства доманиковых отложений и их петрофизических свойств очень важно [9, 11].

В данной работе представлены результаты изучения отложений доманикового горизонта, вскрытых Ново-Сырьянской поисково-оценочной скважиной 1 в интервале глубин 1095,00–1126,00 м.

Общие сведения о геологическом строении и нефтегазоносности района

Ново-Сырьянская скважина 1 расположена в Белохолунинском районе Кировской области в 70 км к северо-востоку от г. Кирова. В тектоническом отношении данная территория приурочена к Цен-трально-Сырьянскому поднятию Шихово-Сырьянского вала Казанско-Кажимского прогиба Волго-Камской антеклизы. Согласно нефтегазогеологическому районированию она относится к Токмовско-Кажимской НГО Волго-Уральской НГП. Осадочный разрез, вскрытый скважиной, представлен терригенно-карбонатными отложениями от верхнедевонского до четвертичного возраста. Фактическая глубина скважины 1870 м.

В процессе бурения были испытаны отложения доманикового горизонта и среднетиманского подгоризонта верхнего девона. В результате опробования из до-маниковых пород получен приток минерализованной воды дебитом 18,5 м3/сут, а из верхней части среднетиманских отложений – приток безводной нефти удельного веса 0,838 г/см3, дебитом 1,7 м3/сут.

Комплексная характеристика домани-ковых отложений

Изученные отложения представлены битуминозными мергелями, доломитовы- ми и известково-доломитовыми, переслаивающимися с битуминозными известняками и битуминозными доломитами в разной степени глинистыми, окремненными, пиритизированными.

Такое литологическое разнообразие приводит к значительной вариации плотностных свойств. Объемная плотность доманиковых отложений изменяется от 1,99 до 2,67 г/см3, а минералогическая – от 2,04 до 2,75 г/см3. Увеличение битуми-нозности отложений значительно понижает плотностные параметры.

Исследованные доманиковые отложения также характеризуются значительной вариацией фильтрационно-емкостных параметров. По величине открытой пористости более 80 % образцов являются плотными, низкопористыми, лишь незначительная часть образцов пониженнопористые [3,4]. По величине абсолютной газопроницаемости породы доманикового возраста практически не проницаемые (до 60 % выборки), либо полупроницаемые. Значительная изменчивость фильтрационных характеристик, при относительно равных значениях пористости, связана с развитием трещиноватости. В связи с чем отмечается отсутствие связи между пористостью и проницаемостью пород [7].

Изучение акустических свойств пород доманикового возраста также позволило выявить связь вариации интервальных времен пробега продольных и поперечных волн с битуминозностью отложений. Увеличение содержания битумоидов приводит к замедлению скорости прохождения акустических волн.

Далее вся совокупность исследованных образцов по данным микро - и макроописания пород, лабораторного изучения вещественного состава была разделена на три литологические группы:

– глинисто-кремнисто-карбонатные породы;

– слабоглинистые доломитизирован-ные известняки и доломиты;

– глинистые доломиты и известняки, мергели.

Реальность и обоснованность разделения пород на данные группы были подтверждены результатами кластерного и дискриминантного анализов, проведенных с помощью программы «Статистика» [2, 12].

Кластерный анализ объединяет различные процедуры, используемые для проведения классификации. В результате применения этих процедур исходная совокупность объектов разделяется на кластеры (классы) схожих между собой объектов. Кластерный метод – это многомерная статистическая процедура, собираю- щая данные, которые содержат информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы.

При разбиении данных на 2 кластера отмечается недостаточность выделенных комплексов (групп). При разделении массива данных на 4–5 кластеров выделенные группы близки по своим показателям друг к другу.

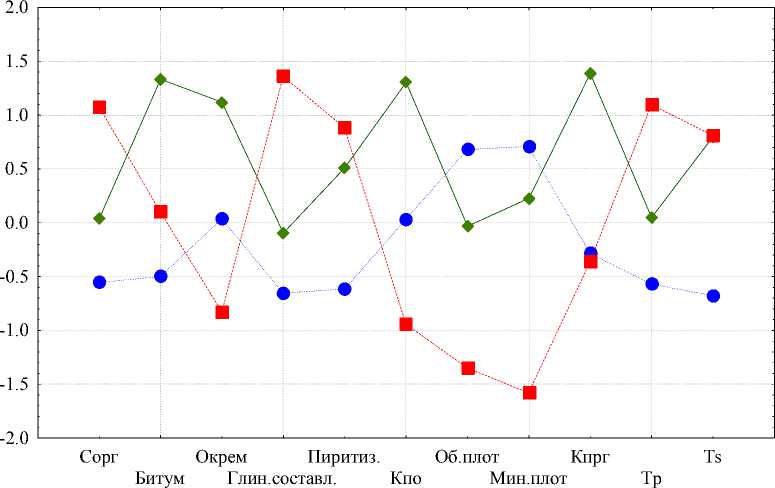

Оптимальным вариантом для объединения пород в комплексы является выделение 3 кластеров (рис. 1).

Кластер №1

-•- Кластер №2

-■- Кластер №3

|

Кластер 1 |

глинисто-кремнисто-карбонатные породы |

|

Кластер 2 |

чистые и слабоглинистые известняки и доломиты |

|

Кластер 3 |

глинистые известняки и доломиты |

Рис. 1. График средних для каждого кластера (при разбиении на 3 класса) пород доманиковых отложений Ново-Сырьянской скважины 1

При разделении массива данных на 3 класса выделяются 3 комплекса пород, каждый из которых характеризуется определенными физическими свойствами.

Начнем с 3-го комплекса. Исходя из представленного графика можно сказать, что породы данного комплекса резко отличаются от остальных пониженными значениями окремнения, пористости, объ- емной и минералогической плотностей. И наоборот, характеризуются повышенными значениями органического углерода, глинистости и интервальных времен пробега акустических волн. К данному комплексу относятся глинистые известняки и доломиты.

2-й комплекс характеризуется низкими значениями органического углерода, со- держания битумов, глинистой составляющей, интервальных времен пробега акустических волн. В этот комплекс входят чистые и слабоглинистые известняки и доломиты.

1-й комплекс отличается высокими значениями окремнения, содержания битумов, пористости и проницаемости. К данному комплексу относятся глинисто-кремнисто-карбонатные породы.

Следующим этапом многомерного статистического анализа был дискриминантный анализ, который выполняет две основные задачи: интерпретации и классификации.

Цель интерпретации – найти ответы на следующие вопросы: возможно ли, используя данный набор характеристик, отличить один класс от другого; насколько хорошо эти характеристики позволяют провести различие и какие из них наиболее информативны.

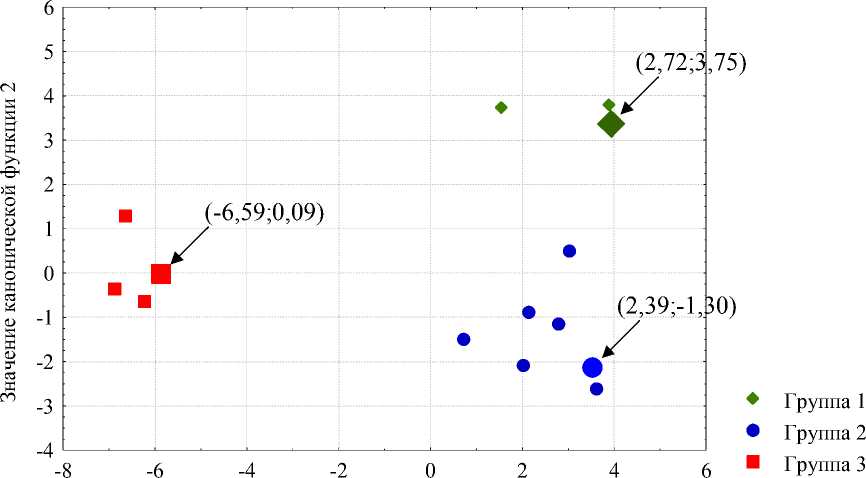

Весь массив информации включал данные о содержании органического уг- лерода, хлороформенного битумоида, ок- ремнения, пиритизации, глинистости, значения открытой пористости, объемной и минералогической плотностей, газопроницаемости и интервальных времен пробега акустических волн. Определяющими параметрами система выбрала 3: минера- логическая плотность, окремнение и содержание хлороформенного битумоида (рис. 2).

В результате пошагового анализа методом включения были найдены следующие канонические функции:

fK1 = 32,24 • ^ кмп + 0,94 • С SO 2 (1) + 0,2 • Бхл - 83,7, ()

/к 2 = -13,59 • Б + 2,88 • CSi0

КМП SiO

2 (2)

- 0,95 • Бхл + 34,1, где δКМП – кажущаяся минералогическая плотность, CSiO2 – окремнение, Бхл – хлороформенный битумоид.

Значение канонической функции 1

|

1 группа |

глинисто-кремнисто-карбонатные породы |

|

2 группа |

чистые и слабоглинистые известняки и доломиты |

|

3 группа |

глинистые известняки и доломиты |

Рис. 2. Разделение 3 групп пород по результатам дискриминантного анализа доманиковых отложений Ново-Сырьянской скважины 1

Величина собственного значения свя- зана с дискриминирующими возможностями этой функции: чем больше собственное значение, тем лучше различие [10].

Собственное число для первой функции λ =22,4 при каноническом коэффициенте корреляции r*= 0,98. Собственное число для второй функции λ=4,77 при каноническом коэффициенте корреляции r*=0,91.

Соответственно первая функция лучше разделяет массив данных, чем вторая. Первая функция хорошо отделяет третью группу от первой и второй, а вторая каноническая функция отделяет первую группу от второй и третьей.

Значение лямбды Уилкса равно 0,0074 (приближается к 0), что свидетельствует о хорошем разделении.

Правильность разделения на группы также была проверена с помощью квадратов расстояний Махаланобиса от точек (случаев) до центров групп. Случай относится к группе, до которой расстояние Махаланобиса минимально. Если случай (образец) неправильно классифицирован, то напротив данного значения ставится *. В нашем случае отмечается верное разделение на группы.

Классификационная задача дискриминантного анализа состоит в том, чтобы определить вероятность отнесения образца к одной из групп пород.

Функции классификации, построенные пошаговым методом включения, имеют вид

7 =3222 93-^ -4 09-С

Z1 3222,93 ^кмп 4,09 cSi02

+ 52,04 • Бхл - 4220,32 ,

Z 2

= 3280,83 • дм -18,91 • С so2 + 56,76 • Бхл - 4356,53 ,

Z3 = 2971,71 • 3Кмп - 23,39 • С8Ю2

+ 53,64 • Бхл - 3576,63 , ( )

где Z1 – группа глинисто-кремнисто-карбонатных пород, Z2 – группа чистых, слабоглинистых известняков и доломитов,

Z 3 – группа глинистых известняков и доломитов.

Таким образом, первую группу пород слагают окремненные глинистые доломиты и известняки, а также мергели. Карбонаты мелко-, тонкозернистые, органогенно-детритовые, обломочные, иногда брек-чированные, массивные, реже неяснослоистые, слоистость подчеркивается глинисто-битуминозными прожилками. Породы неравномерно тонкопористые, поры межзерновые неправильнотреугольной, вытянутой формы, размером до 0,1 мм, с частыми тонкими полыми разноориентированными трещинами рас-крытостью до 0,04 мм, с редкими раздувами до 0,3 мм. Содержание Cорг в гли-нисто-кремнисто-карбонатных породах группы изменяется от 0,5 до 6,0 % при среднем значении 3,6 %. Почти все породы выборки относятся к доманикоидам. Битуминозность отложений повышенная и высокая – содержание Бхл от 0,04 до 5,0 %. Породы группы низко- и пониженнопористые с пористостью, варьирующей в диапазоне от 0,3 до 8,9 %. По величине газопроницаемости отложения классифицируются как полупроницаемые, практически непроницаемые и породы-экраны. Газопроницаемость пород изменяется от 0,0001 до 9,8∙10-15 м2.

Вторую группу пород слагают доло-митизированные известняки и доломиты, слабоглинистые, неравномерно глинистые, мелко-, тонкозернистые, органогенно-детритовые, тонкослоистые, с частыми остатками тентакулитов, раковин брахио-под и остракод, плотные, участками тонкопористые, с редкими внутрифрагмен-тарными порами неправильной формы размером до 0,01 мм и тонкими полыми секущими быстро затухающими трещинами, ориентированными преимущественно по слоистости, раскрытостью до 0,01 мм. Органическое вещество распределено в породе неравномерно, концентрируется в виде тонких слойков, линзовидных примазок в межзерновом и межформенном пространстве. Пиритизация слабая, рассеянная, единичные изомет- ричные включения распределены неравномерно. Содержание Cорг в породах данной группы изменяется от 0,5 до 7,7 % при среднем значении 3,8 %. Породы выборки (до 70 %) относятся к доманикои-дам. Содержание Бхл от низких до высоких значений (0,01–2,5 % при среднем значении 0,58 %). Породы группы пони-жено-пористые с пористостью, варьи- рующей в диапазоне от 2,5 до 9,1 %. По величине газопроницаемости отложения классифицируются как полупроницаемые, практически непроницаемые и породы-экраны. Дисперсия газопроницаемости пород от 0,0001 до 4,1*10-15 м2 при среднегеометрическом значении, равном 0,006∙10-15 м2.

|

1 группа |

глинисто-кремнисто-карбонатные породы |

|

2 группа |

чистые и слабоглинистые известняки и доломиты |

|

3 группа |

глинистые известняки и доломиты |

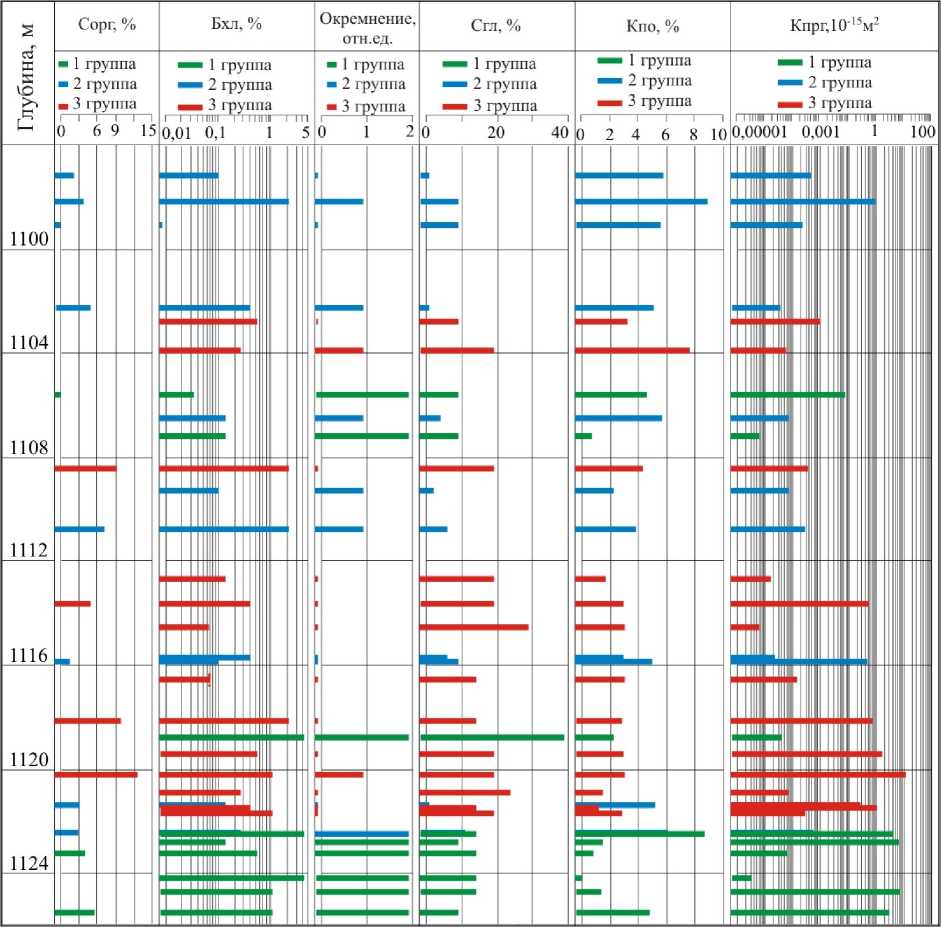

Рис. 3. Сводный разрез доманиковых отложений Ново-Сырьянской скважины 1

Глинистые известняки, доломитовые и известково-доломитовые мергели, слагающие третью группу пород, тонкозернистые, органогенно-детритовые, тонкослоистые, с частыми остатками тентакули-тов, плотные, редко неравномерно тонкопористые, с частыми ветвящимися полыми трещинами раскрытостью до 0,2 мм. Глинисто-битуминозный материал равномерно пропитывает породу, образует тонкие ветвящиеся прожилки. Пирит неравномерно рассеян в породе, часто в виде крупных стяжений округлой формы размером до 5 мм, иногда встречаются псевдоморфозы по фаунистическим остаткам. Содержание Cорг в глинисто-карбонатных породах данной группы изменяется от 5,5 до 13,3 % при среднем значении 9,7 %. Породы выборки относятся к доманикитам. Битуминозность отложений повышенная и высокая. Содержание Бхл – от 0,08 до 2,5 %. Породы группы низко- и пониженно-пористые с диапазоном изменения параметра от 1,4 до 7,9 %. По величине газопроницаемости отложения классифицируются как проницаемые, полупроницаемые, практически непроницаемые и породы-экраны. Газопроницаемость пород изменяется от 0,0001 до 17∙10-15 м2.

В ходе работы был построен сводный разрез, на котором были отображены содержание Сорг и Бхл, окремнение, глинистость (Сгл), а также коллекторские свойства изучаемой толщи с разбивками на литологические группы (рис. 3).

В результате проведения сравнительного анализа сделаны выводы о том, что повышенное содержание ОВ отмечается в глинисто-карбонатных разностях, мергелях, а также в ряде глинисто-кремнисто-карбонатных пород. Наиболее низкие концентрации ОВ характерны для известняков и доломитов, слабоглинистых либо не имеющих в своем составе глинистой составляющей.

Содержание битумоидов в породах значительно варьирует. Повышенное содержание Бхл отмечается в породах 3-й группы, представленных глинистыми из- вестняками и доломитами, мергелями, а также в породах 1-й группы, представленных глинисто-кремнисто-карбонатными породами. Отмечается тенденция: повышенное значение Бхл соответствует повышенной глинистости отложений.

Анализ фильтрационно-емкостных свойств доманиковых отложений показал, что наиболее низкими коллекторскими свойствами обладают породы типичной доманиковой формации – битуминозные глинисто-карбонатные и глинисто-кремнисто-карбонатные разности. Улучшению фильтрационно-емкостных характеристик способствует развитие вторичной доломитизации, выщелачивания и трещиноватости пород.

Заключение

В данной работе представлены общие сведения о геологическом строении и нефтегазоносности района Ново-Сырьянской поисково-оценочной скважины 1, выявлены связи повышенного содержания битумов и петрофизических параметров, выделены различные по литотипу группы пород и дана их комплексная характеристика по данным литологических, геохимических и петрофизических исследований, в конечном итоге построен сводный разрез и сделаны выводы о приуроченности повышенного содержания битумов к определенным литологическим типам пород.

В ходе выполнения работы были получены следующие геологические результаты:

-

1. Содержание битумоидов в породах доманиковых отложений значительно варьирует. Увеличение содержания Бхл приводит к снижению минералогической плотности, и наоборот, с ростом этого параметра разрез становится все более низкоскоростным (значения интервальных времен пробега акустических волн увеличиваются).

-

2. В ходе сравнительного анализа различных литологических групп пород отмечено, что повышенное содержание Бхл

-

3. Отмечается тенденция: повышенное значение битумоидов соответствует повышенным значениям глинистости.

-

4. Анализ фильтрационно-емкостных свойств доманиковых отложений показал, что наиболее низкими коллекторскими свойствами обладают породы типичной доманиковой формации – битуминозные глинисто-карбонатные и глинисто-кремнисто-карбонатные разности.

отмечается в группе, представленной глинистыми известняками и доломитами, мергелями, а также в группе, представленной глинисто-кремнисто-карбонатны-ми породами.

Список литературы Влияние повышенной битуминозности на петрофизические свойства и ее связь с определенными литологическими типами (по данным исследования доманиковых отложений)

- Баженова О.К., Бурлин Ю.К. и др. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 2000. 384 с.

- Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA. М.: КомпьютерПресс, 1998. 267 с.

- Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. М.: Недра, 1991. 368 с.

- Дортман Н.Б. Петрофизик: справочник в трех книгах. Книга первая. Горные породы и полезные ископаемые. М.: Недра, 1992. 391 с.

- Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Недра, 2012. 460 с.

- Кирюхина Т.А., Фадеева Н.П. и др. Доманиковые отложения Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов//Геология нефти и газ. 2013. № 3. С. 76-87.

- Кобранова В. Н. Петрофизика. М.: Недра, 1986. 392 с.

- Леворсен А. Геология нефти и газа/пер. с англ. И.Т. Дубовского, М.Ш. Моделевско-го и Г.Ф. Ульмишека. М.: Мир, 1970. 640 с.

- Справочник по геологии нефти и газа/под ред. Н.А. Еременко. М.: Недра, 1984. 480 с.

- Факторный, дискриминантный и кластерный анализ/пер. с англ. Дж.-О.Ким и др.; под ред. И.С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

- Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа/пер. с англ. А.И. Конюхова, Г.В. Семерниковой и В.В. Чернышева. М.: Мир, 1982. 704 с.

- Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии. М.: Недра, 1971. 248 с.