Влияние пожаров разной интенсивности на микробные комплексы почв кедровых насаждений средней тайги Красноярского края

Автор: Богородская А.В., Кукавская Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Лесное хозяйство

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Показано изменение экофизиологического статуса почвенных микробоценозов кедровых насаждений после пожаров высокой интенсивности, тогда как низкоинтенсивные пожары не оказывали значимого влияния на параметры функциональной активности микробоценозов почв. Пожары в разнотравно-вейниковом кедровнике вызывают большую трансформацию структуры и численности экологотрофических групп микроорганизмов, а также функционального состояния микробоценозов почв, чем пожары в зеленомошном кедровнике.

Кедровые насаждения, пожары разной интенсивности, микробная биомасса, базальное дыхание, эколого-трофические группы микроорганизмов

Короткий адрес: https://sciup.org/14084218

IDR: 14084218 | УДК: 630x114.68:630x43

Текст научной статьи Влияние пожаров разной интенсивности на микробные комплексы почв кедровых насаждений средней тайги Красноярского края

Введение. Послепожарная трансформация почв изучалась многими авторами на примере почв умеренных и бореальных лесов в России, Северной Америке и Европе, при этом отмечалось, что в результате пожаров существенно изменяются физико-химические свойства, механический состав, водно-воздушный и гидротермический режимы почв [3, 11, 15, 18, 22], что оказывает влияние на биологические свойства почв [3–6, 13, 18, 23, 25].

В публикациях показана сильная вариация отклика почвенных микроорганизмов на пожар. Одни исследователи отмечают увеличение количества и биомассы почвенных микроорганизмов сразу после пожаров [21, 25, 26], но данный эффект обычно кратковременный, что авторы чаще всего связывают с увеличением pH и концентрации питательных элементов, а не со стерилизующим влиянием огня на почвы. Другие авторы [19–23] показывают, что сразу после пожаров содержание микробной биомассы или количество бактерий в почвах обычно снижаются, но уже в течение нескольких дней или месяцев биомасса гетеротрофных микроорганизмов восстанавливает допожарный уровень или даже превышает его. Показано, что на скорость восстановления микробоценозов почв после пожаров влияет удаление или сокращение источников органического вещества, изменение его качественного состава, физико-химических и гидротермических свойств почв, степень трансформации которых зависит от интенсивности пожара, максимальных температур во время горения, типа почвы и увлажнения, продолжительности огневого воздействия и глубины прогорания [18, 20, 23].

Цель исследований. Оценка изменения структуры и численности эколого-трофических групп микроорганизмов и параметров функциональной активности микробоценозов в зависимости от характеристик пожаров и лесорастительных условий в кедровых насаждениях средней тайги.

Объекты и методы исследований . Изучение воздействия низовых пожаров на микробные комплексы почв проводилось на 6 пробных площадях, расположенных в средней тайге на территории Красноярского края. Изучались разнотравно-вейниковый (62°10´91°18´) и зеленомошный с участием в моховом покрове сфагновых мхов (62°01´89°14´) типы леса. Древостои смешанные по составу с преобладанием кедра сибирского ( Pinus sibirica D U T OUR ) и участием в составе ели сибирской ( Picea obovata L EDEB .), пихты сибирской ( Abies sibirica Ledeb.), лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb.) и березы пушистой ( Betula pubescens Ehrh.) [7], спелые, высокополнотные (0,8–0,9). Класс бонитета III–IV. Почвы в зеленомошном типе леса – дерново-оподзоленные, в разнотравно-вейниковом – дерново-литогенные. Изучены насаждения, пройденные пожарами высокой и низкой интенсивности в год проведения исследований, а также контрольные к ним, не горевшие участки лесных земель. Интенсивность пожаров определялась по высоте нагара на деревьях, глубине прогорания подстилки и степени повреждения древесного яруса. Пожары развивались в летний период (июль-август) и характеризовались устойчивой формой, сила пожара варьировала в зависимости от рельефа, степени увлажненности напочвенного покрова и характеристик насаждений. Описание пробных площадей проводили с использованием общепринятых в практике лесоведения, лесной таксации и пирологии методик [2, 8, 14]. Запасы напочвенного покрова в зеленомошном кедровнике до пожара составили 44,96±5,34 т/га, а в разнотравно-вейниковом – 28,51±4,28 т/га, при этом на живой напочвенный покров приходится 35 и 28 % общего запаса соответственно. Пожары обусловили уменьшение запасов напочвенного покрова на 45–78 % в зависимости от интенсивности горения.

Образцы почв для микробиологических исследований отбирались с соблюдением стерильности послойно из почвенных прикопок в трех-пяти точках на каждом участке во второй половине августа [10].

Численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ) определяли методом посева почвенной суспензии на стандартные диагностические среды [10].

Для изучения экофизиологических параметров функциональной активности определяли содержание микробной биомассы (С мик ) и интенсивности базального дыхания (БД) [1, 4, 16].

Микробный метаболический коэффициент (qСО 2 ) рассчитывался как отношение скорости базального дыхания к микробной биомассе БД/С мик = qCO 2 (мкг СО 2 -С мг–1С мик ч–1) [17].

Выявляли корреляционную зависимость между микробиологическими и гидротермическими показателями при доверительной вероятности 95 %.

Результаты исследований и их обсуждение

Изменения экофизиологических показателей функциональных характеристик микробоценозов почв (С мик , БД, qСО 2 ) под воздействием пожаров

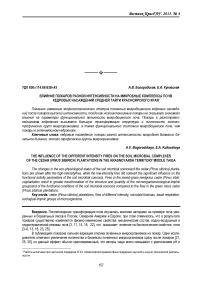

Подстилки изучаемых кедровых насаждений характеризовались схожими величинами содержания микробной биомассы и базального дыхания и достигали 1900–2300 мкг С/г и 6,9–8,3 мкг СО 2 -С/г ч-1 соответственно (рис. 1). В верхнем слое 0–5 см гумусового горизонта почвы кедровника разнотравно-вейникового параметры С мик и БД достигают 607 мкгС/г и 2,15 мкг СО 2 -С/г ч-1 соответственно, что в 2 раза больше таковых величин в кедровнике зеленомошном. Схожая тенденция выявлена и в нижележащем слое 5–10 см гумусового горизонта почв. Преобладание травянистых растений в структуре опада увеличивает зольность и обеспеченность его азотом, соотношение С:N уже, а кислотность ниже, чем у мха, что способствует более быстрому его разложению и увеличению биологической активности почв [24]. Микробиологические процессы в почвах кедровых насаждений на контрольных участках хорошо сбалансированы, экофизиологические показатели постепенно снижаются с глубиной почвенного профиля и имеют тесную корреляцию с температурой почвенных слоев (r=0,96) и их влажностью (r=0,91).

Контроль

Низкоинтенсивный пожар

Высокоинтенсивный пожар

Контроль

Низкоинтенсивный пожар

Высокоинтенсивный пожар

Рис. 1. Содержание углерода микробной биомассы (гистограммы) и интенсивность базального дыхания (графики) в почвах кедровых насаждений, пройденных пожарами разной интенсивности

Прохождение кедровых насаждений низовыми пожарами высокой и низкой интенсивности отражается на функциональных параметрах почвенного микробоценоза (см. рис. 1). После низкоинтенсивного пожара в подстилке кедровника зеленомошного содержание С мик не изменялось, а высокоинтенсивный - приводил к недостоверному увеличению данного показателя. В изучаемых слоях гумусового горизонта почвы кедровника зеленомошного отмечено увеличение содержания С мик в 1,5-2,5 раза, причем данный эффект более очевидный после пожара высокой интенсивности. Интенсивность базального дыхания также увеличивалась в подстилке и минеральных слоях почвы и достигала максимальных величин после высокоинтенсивного пожара (18,24; 2,36 и 0,97 мкг СО 2 -С/ г ч-1 соответственно для подстилки и слоев гумусового горизонта почв), превышая значения на контрольных участках в 2–3 раза. Низкоинтенсивный пожар не вызывал изменений БД в подстилке, а в гумусовом горизонте приводил к увеличению в 1,5–2 раза от контроля, достигая 1,5 и 0,75 мкг СО 2 -С/ г ч-1 для слоев 0-5 и 5-10 см соответственно.

Послепожарное повышение температуры почвы совместно с ее оптимальной влажностью создают благоприятные условия для развития гетеротрофных микроорганизмов, что в свою очередь приводит к увеличению микробной биомассы и интенсивности микробного дыхания [5, 6, 19]. В свою очередь, буфером служит мощный и достаточно влажный слой мха, предохраняющий подстилку и почву от прогорания и воздействия высоких температур [9].

После низкоинтенсивного пожара в кедровнике разнотравно-вейниковом не отмечено достоверных изменений содержания микробной биомассы и интенсивности базального дыхания, как в подстилке, так и в гумусовом горизонте почвы. Полученные результаты согласуются и сопоставимы с изменениями после низкоинтенсивных пожаров в сосновых и лиственничных лесах Нижнего Приангарья, после которых экофизио-логическое состояние микробных комплексов восстанавливалось в течение одного-двух лет [3, 5, 6].

После высокоинтенсивного пожара в подстилке кедровника разнотравно-вейникового отмечено снижение содержания микробной биомассы на 30 % от контроля, что является следствием значительного прогорания напочвенного покрова и подстилки после устойчивого пожара. Интенсивность БД в подстилке, напротив, возрастает почти в 2 раза и достигает 12,15 мкг СО 2 -С/ г ч-1. В слое 0-5 см гумусового горизонта почвы содержание С мик увеличивается на 40 %, а интенсивность БД - почти в 3 раза. В нижележащем слое 5-10 см изменений не наблюдалось.

Рассматриваемые экофизиологические показатели микробоценозов почв кедровых насаждений, пройденных пожарами разной интенсивности, имели тесную достоверную корреляционную зависимость с влажностью почвы (0,76) и менее значимую - с температурой почвенных слоев на момент отбора почвенных образцов (0,58).

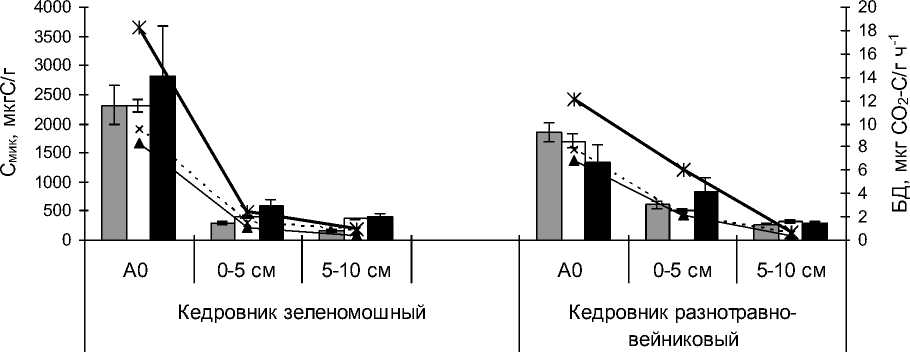

Микробный метаболический коэффициент (qCO2) - важный индикатор эффективности использования субстрата [17]. Выявлено, что значения микробного метаболического коэффициента увеличиваются в 2-3 раза после высокоинтенсивных пожаров, тогда как после низкоинтенсивных не наблюдалось значимых изменений экофизиологического статуса почвенных микробоценозов (рис. 2). Увеличение значений qСО2 после высокоинтенсивных пожаров характеризует стрессовое состояние микробоценоза, нарушение его гомеостатического состояния и дисбаланс процессов синтеза-разложения органического вещества после пирогенного воздействия было отмечено другими авторами [23, 26].

Рис. 2. Микробный метаболический коэффициент в почвах кедровых насаждений, пройденных пожарами разной интенсивности

После высокоинтенсивного пожара в кедровнике разнотравно-вейниковом увеличение qСО 2 отмечено как в подстилке, так и в верхнем слое гумусового горизонта, тогда как в кедровнике зеленомошном изменения ограничивались подстилкой, что характеризует большее действие пирогенного фактора в разнотравном типе леса, чем в зеленомошном. Это обусловлено буферным влиянием мха и подстилки, мощность которых достигала 24 см на наших участках и которые защищали минеральные слои почвы от воздействия высоких температур во время горения. В разнотравно-вейниковом кедровнике подстилка менее мощная (до 10–12 см), состоит из травяного опада и не предохраняет верхние органо-минеральные слои почвы от действия высоких температур [9].

Трансформация структуры и численности ЭКТГМ в почвах кедровых насаждений, пройденных пожарами

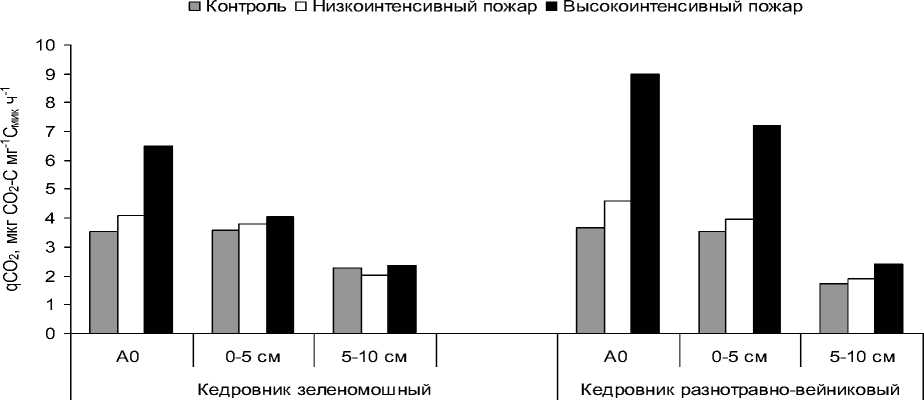

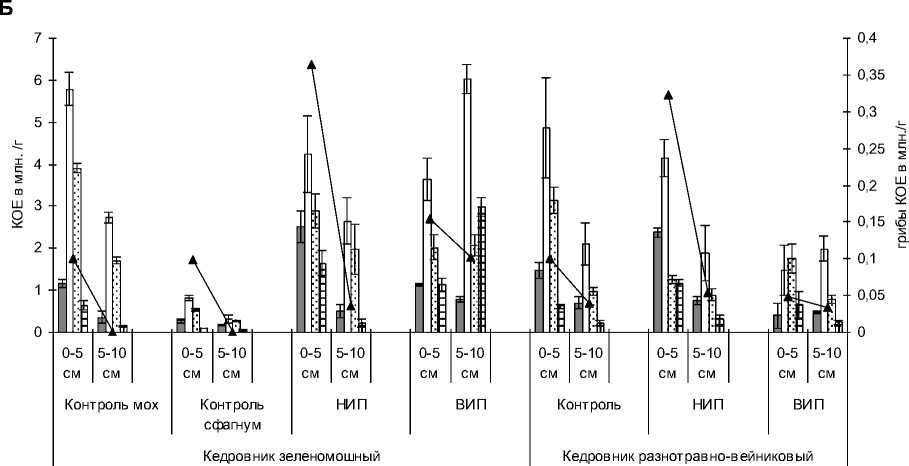

Биогенность почв в кедровнике разнотравно-вейниковом выше, чем в кедровнике зеленомошном (рис. 3). Численность гидролитиков в подстилке и гумусовом горизонте почвы кедровника разнотравно-вейникового в 2–3 раза выше, чем в кедровнике зеленомошном, что связано как с гидротермическими условиями почвы, так и составом опада, который представлен бактерицидной хвоей кедра и мхами в кедровнике зеленомошном и доминирующим легкоминерализуемым травянистым опадом в кедровнике разнотравно-вейниковом. В почвах кедровых насаждений высока интенсивность процессов микробиологической минерализации органических веществ, олиготрофность почв выше в кедровнике зеленомошном. В микропонижениях кедровника зеленомошного встречались изредка синузии сфагнума. Численность ЭКТГМ в сфагновых синузиях в 2–8 раз ниже, чем в зеленомошных (рис. 3), что связано с кислыми и бактерицидными метаболитами, выделяемыми сфагнумом, которые угнетают развитие гетеротрофных микроорганизмов [12].

Послепожарная трансформация структуры и численности ЭКТГМ затрагивает как подстилку, так и гумусовый горизонт почв кедровых насаждений. В подстилках кедровника зеленомошного возрастает количество аммонификаторов в 2–2,5 раза, грибов – в 2–3,5 раза, олигонитрофилов – в 3–6,5 раза, микроорганизмов, использующих минеральный азот, – на 30–40 %, а количество олиготрофов не изменяется. В гумусовом горизонте почв также отмечено возрастание численности ЭКТГМ в 2–4 раза. Увеличение численности гетеротрофных микроорганизмов после воздействия пожаров связано с созданием благоприятных гидротермических условий при прогревании достаточно влажной подстилки в совокупности с обогащением почвы легкогидролизуемым органическим веществом, азотом и зольными элементами [5, 11, 15, 19, 20, 25].

А

Аммонификаторы

Олиготрофы

Использующие, минеральный азот

Олигонитрофилы

Рис. 3. Численность ЭКТГМ в органогенном (А) и гумусовом горизонте почв (Б) кедровых насаждений, пройденных пожарами (НИП – низкоинтенсивный пожар; ВИП – высокоинтенсивный пожар)

В подстилке кедровника разнотравно-вейникового после низкоинтенсивного пожара количество почти всех групп микроорганизмов ниже на 20–45 %, а в верхнем слое 0–5 см гумусового горизонта, напротив, в 2– 3 раза возрастает численность аммонификаторов, грибов и олигонитрофилов. Высокоинтенсивный пожар приводил к значительному снижению численности всех ЭКТГМ как в подстилке (например, гидролитиков - в 12-14 раз), так и в верхнем слое гумусового горизонта (в 2-4 раза разных ЭКТГМ). В нижележащем слое 510 см гумусового горизонта почвы после пожаров не отмечено значимых изменений численности гетеротрофных микроорганизмов.

Заключение. Низовые пожары в кедровых насаждениях трансформируют структуру и численность ЭКТГМ как подстилок, так и гумусового горизонта почв. Пожары в зеленомошном кедровнике, независимо от интенсивности, приводят к увеличению численности гидролитической группировки и олигонитрофилов, снижают олиготрофность почв. В кедровнике разнотравно-вейниковом пожары низкой интенсивности снижают численность гетеротрофных микроорганизмов в подстилке, тогда как в верхнем слое 0–5 см гумусового горизонта количество аммонификаторов, грибов и олигонитрофилов возрастает в 2–3 раза. Высокоинтенсивный пожар в кедровнике разнотравно-вейниковом приводит к значительному снижению всех ЭКТГМ в подстилке и верхнем слое гумусового горизонта, что сопоставимо с результатами воздействия пожаров высокой интенсивности в сосновых и лиственничных насаждениях Средней Сибири [3, 5, 6]. Изменение экофизиоло- гического статуса почвенных микробоценозов наблюдается только после пожаров высокой интенсивности, когда величина микробного метаболического коэффициента увеличивается в 2–3 раза. Пожары в разнотравно-вейниковом кедровнике вызывают большую трансформацию структуры и численности ЭКТГМ, а также функционального состояния микробоценозов почв, чем пожары в зеленомошном кедровнике, что можно объяснить изоляционным влиянием мощного мохового покрова, предохраняющего почву от нагревания.

Отмеченная трансформация параметров функциональной активности микробоценозов почв кедровых насаждений после высокоинтенсивных пожаров гораздо меньше последствий пожаров высокой интенсивности в лишайниково-зеленомошных сосновых лесах на песчаных подзолах, где величина микробного метаболического коэффициента изменялась в 10 и более раз [3, 6].

Список литературы Влияние пожаров разной интенсивности на микробные комплексы почв кедровых насаждений средней тайги Красноярского края

- Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. -М.: Наука, 2003. -222 с.

- Анучин Н.П. Лесная таксация. -М.: Лесн. пром-сть, 1982. -552 с.

- Пирогенная трансформация почв сосняков средней тайги Красноярского края/И.Н. Безкоровайная, Г.А. Иванова, П.А. Тарасов //Сибирский экологический журнал. -2005. -№ 1. -С. 143-152.

- Богородская А.В., Екимов Е.В., Шишикин А.С. Влияние жизнедеятельности узкочерепной полевки (Mi-crorus gregalis Pall.) на активность микробоценозов почвогрунтов отвалов Бородинского буроугольного разреза//Вестник КрасГАУ. -2013. -№ 10. -С. 51-55.

- Богородская А.В., Иванова Г.А., Тарасов П.А. Послепожарная трансформация микробных комплексов почв лиственничников Нижнего Приангарья//Почвоведение. -2011. -№ 1. -С. 56-63.

- Богородская А.В., Сорокин Н.Д. Микробиологическая диагностика состояния пирогенно измененных почв сосняков Нижнего Приангарья//Почвоведение. -2006. -№ 10. -С. 1258-1266.

- Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. -707 с.

- Курбатский Н.П. Исследование количества и свойств лесных горючих материалов//Вопросы лесной пирологии. -Красноярск: Изд-во ИЛиД, 1970. -С. 5-58.

- Курбатский Н.П. Проблемы лесных пожаров//Возникновение лесных пожаров. -М.: Наука. 1964. -С. 5-60.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/под ред. Д.Г. Звягинцева. -М.: Изд-во МГУ, 1991. -304 с.

- Попова Э.П. Пирогенная трансформация свойств почв Среднего Приангарья//Сибирский экологический журнал. -1997. -№ 4. -С. 413-418.

- Прокушкин С.Г., Прокушкин А.С., Сорокин Н.Д. Интенсивность разложения отдельных компонентов фитодетрита в лиственничниках криолитозоны Средней Сибири//Известия РАН. Сер. биол. -2014. -№ 1. -С. 76-85.

- Сорокин Н.Д. Влияние лесных пожаров на биологическую активность почв//Лесоведение. -1983. -№ 4. -С. 24-28.

- Сукачев В.Н., Зонн С.В., Мотовилов Г.П. Методические указания к изучению типов леса. -М.: Наука, 1957. -60 с.

- Тарасов П.А., Иванов В.А., Иванова Г.А. Особенности температурного режима почв в сосняках средней тайги, пройденных низовыми пожарами//Хвойные бореальной зоны. -2008. -№ 3-4. -С. 300304.

- Anderson J.P.E., Domsch K.H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils//Soil biol. and biochem. -1978. -V. 10. -P. 314-322.

- Аnderson T.H., Domsch K.H. The metabolic quotient for CO2 (qCO2) as a specific activity parameter to assess the effects of environmental condition, such as, pH, on the microbial biomass of forest soil//Soil Biol. and Biochem. -1993. -V. 25. -P. 393-395.

- Certini G. Effects of fire on properties of forest soils: a review//Oecologia. -2005. -V. 143. -P. 1-10.

- Choromanska U., DeLuca T.H. Microbial activity and nitrogen mineralization in forest mineral soils following heating: evaluation of post-fire effects//Soil Biol. and Biochem. -2002. -34. -P. 263-271.

- Fritze H., Pennanen T., Pietikainen J. Recovery of soil microbial biomass and activity from prescribed burning//Can. J. Forest Research. -1993. -V.23. -P. 1286-1290.

- Grasso G.H., Ripabelli G., Sammareo M.L. Effect of heating on the microbial population of grassland soil//The International Journal of Windland Fire. -1996. -V.6 (2). -P. 67-70.

- Hernandez T., Garcia C., Reinhardt I. Short-term effect of wildfire on the chemical, biochemical and microbiological properties of Mediterranean pine forest soils//Biology of Fertility of Soils. -1997. -№ 25. -Р. 109116.

- Pietikainen J., Fritze H. Microbial biomass and activity in the humus layer following burning: short-term effects of two different fires//Can. J. Forest Research. -1993. -V.23. -P. 1275-1285.

- Chemical composition of forest floor and consequences for nutrient availability after wildfire and harvesting in the boreal forest/E. Thiffault, K.D. Hannam, S.A. Quideau //Plant and Soil. -2008. -V. 308. -P. 37-53.

- Vazquez F.J., Acea M.J., Carhallas T. Soil microbial populations after wildfire//Microbiology ecology. -1993. -V. 13. -P. 93-104.

- Soil respiration and soil microbial biomass after fire in a sweet chestnut forest in southern Switzerland/C. Wuthrich, D. Schaub, M. Weber //Catena. -2002. -V. 48. -P. 201-215.