Влияние природоохранных попусков на гидрологический режим реки Иртыш в пределах территории Павлодарской области Республики Казахстан

Автор: Бейсембаева Манира Аманкельдиевна, Базарбеков Каирбай Уразамбекович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 4-4 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается динамика природоохранных попусков воды за период 1964-2014 годов и влияние изменений гидрологического режима на пойменную экосистему реки Иртыш. Приведены результаты оценки изменений природного и антропогенного происхождения для среднего месячного стока трансграничной реки Иртыш в пределах Республики Казахстан за период 1903-2010 гг. в условиях интенсификации водопользования и современных климатических изменений. Показано, как регулирование стока Верхне-Иртышским каскадом водохранилищ привели к существенному изменению гидрологического режима Иртыша и антропогенной модификации пойменных геосистем.

Гидрологический режим, река, иртыш, паводки, пойма

Короткий адрес: https://sciup.org/148203956

IDR: 148203956 | УДК: 502.53

Текст научной статьи Влияние природоохранных попусков на гидрологический режим реки Иртыш в пределах территории Павлодарской области Республики Казахстан

реки Иртыш относится к очень крупным и своеобразным в ландшафтном отношении морфо-структурам. Она простирается с юга на север сплошной извилистой полосой от 0,5-1 км до 1020 км ширины, пересекая на протяжении 3000 км всю степную и южную половину лесной области Западной Сибири. Пойма Иртыша характеризуется значительным разнообразием местообитаний и растительных сообществ [2].

Проблема рационального использования и охраны водных ресурсов Иртыша носит сложный и многоплановый характер, Одной из самых актуальных и на сегодня практически не решенной является проблема сохранения поймы, общая площадь которой от створа Шульбинской ГЭС до границы с Россией составляет более 400 тыс. км2. Пойма реки Иртыш уникальна, как по величине, так и по богатству флоры и фауны. Её заливные луга – это настоящее богатство, золотой фонд, что особенно ценно в условиях сухой степи, так как позволяет стабилизировать кормовую базу животноводства. Богатейший фитоценоз пойменных оазисов является своеобразным природным фильтром, поглощающим из воздушного бассейна зольные и дымовые выбросы промышленных предприятий Прииртышья. Одновременно пойма является мощным генератором кислорода, обогащающим воздушный бассейн городов и населенных пунктов региона. Пойма на протяжении 400 км является уникальной зашитой, снижающей степень вредного воздействия ветровой эрозии легких почв Павлодарской области [7].

Природообразующим фактором поймы р. Иртыш является весенний природоохранный попуск воды из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ. В естественных условиях пойма Иртыша заливалась почти ежегодно на 89-97% от её площади. В отдельные годы с периодично- стью 1 раз в 6-8 лет пойма затапливалась только на 60-70%, а с периодичностью 1 раз в 12-15 лет затопление составляло до 10% площади. В многоводные годы пойма затапливалась на всей площади на достаточно продолжительный период. Происходила естественная промывка русел многочисленных проток, стариц и озёр, а так же заболоченных и засоленных участков. Урожайность наиболее ценных лугов достигала 50 - 60 ц/ га [4]. В настоящее время пойма функционирует за счет ежегодных природоохранных весенних попусков из Верхне-Иртышского каскада. Однако параметры фактических попусков воды на пойму не соответствуют экологическим нуждам пойменного природного комплекса. Дальнейшее непринятие кардинальных мер по изменению подхода в оценке природоохранных попусков и затопления поймы может привести к непредсказуемым последствиям.

Из-за однобокой энергетической направленности, выраженной в ограничении интересов энергетики необходимых параметров режима природоохранного попуска воды в Иртыш из Верхне-Иртышского каскада ГЭС, нарушено экологическое равновесие в пойме, началась деградация пойменных земель, их засоление и остепнение, местами переувлажнение и заболачивание, тем самым подорвана биологическая продуктивность поймы, снизилась урожайность луговых трав до 15,5 ц/га.

Оценка сельскохозяйственного значения поймы показывает, что при отсутствии, заливных пойменных лугов в Павлодарской области весьма затруднительно развивать животноводство. Кроме того, обводнение поймы имеет также большое социальное значение и оказывает влияние на демографический фактор, так как свыше 75% населения области сосредоточено в городах, рабочих поселках и селах, расположенных в непосредственной близости от Иртыша.

Целью работы явилось изучение влияния весенних природоохранных попусков воды на состояние поймы реки Иртыш в пределах территории Павлодарской области.

Для изучения характера воздействия Верхне-Иртышского каскада водохранилищ на гидрологическим режим реки Иртыш в пределах Республики Казахстан использовались методы гидрологических расчетов годового стока при наличии материалов наблюдений, расчеты внутригодового распределения стока. В работе также использовались статистические многолетние данные РГП «Казгидромет». Для изучения характера воздействия Верхне-Иртышского каскада водохранилищ на гидрологическим режим реки Иртыш в пределах Республики Казахстан использовались гидрометрические данные по стоку в пяти гидростворах.

Река Иртыш является самой крупной в Республике Казахстан и одной из крупнейших рек мира (протяженность 4248 км). Состояние природной среды и обеспеченность водными ресурсами в бассейне реки Иртыш затрагивает государственные и экономические интересы трех сопредельных стран – Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации, имеющих свои собственные интересы в использовании его стока.

На территории республики Казахстан сток реки зарегулирован Верхне-Иртышским каскадом водохранилищ – Бухтарминское (заполнение и пуск в 1960-1966 гг.); Усть-Каменогорское (заполнение в 1952-1954 гг., выход на полную мощность в 1966 г.); Шульбинское (начало строительства 1976 г., запуск в 1987-1994 гг.). Каскадные водохранилища последовательно осуществляют многолетнее, недельное, сезонное регулирование стока и в соответствии со своим предназначением изменяют гидрологический режим Иртыша с момента их заполнения и начала работы. Канал имени К. Сатпаева, строительство которого велось в 1968-1975 гг., производит водозабор из Иртыша для переброски и водообеспечения Центрального Казахстана и столицы страны г. Астана.

Казахстанский Алтай занимает северную часть правобережья Иртыша и представляет собой сильнорасчлененный горный массив с глубокими ущельями, по которым протекает множество крупных и мелких рек. Тип питания рек здесь ледниковый и снеговой. В отличие от Алтая, где гидрографическая сеть наиболее густая, в Саур-Тарбагатае постоянные водотоки есть лишь на сравнительно большой высоте.

Самую низкую часть впадины между Саур-Тар-багатаем и казахстанской частью Алтая занимает озеро Зайсан – это самое крупное озеро северо-востока Казахстана, кроме Иртыша в него впадает целый ряд мелких рек (Кокпекты, Карабуга и др.) Зайсанская котловина имеет вид плоской равнины с пересеченной сухими руслами и оврагами. Здесь встречаются небольшие бессточные впадины, заболоченные или занятые солеными озерами. Почвенный Зайсанской котловины представлен водопроницаемыми глинами и илистыми отложениями. Климат здесь резко континентальный. Вследствие значительной удаленности от океанов и защищенности от них горными системами теплые и влажные массы с Атлантического океана доходят сюда потерявшими большую часть влаги, а с Северного Ледовитого – сухими.

Сложный рельеф, наличие котловин и межгорных впадин обуславливают большие различия в климатических условиях микрорельефа данной зоны. В Зайсанской котловине среднегодовая температура воздуха колеблется от 4º до 6º. Самым холодным месяцем является январь (-17…-20º), самым теплым – июль (21-23º). Зима здесь холодная, лето сухое и жаркое [6].

Основной фазой водного режима Иртыша и его притоков является весеннее половодье, формирующееся за таяния снега, ледников и выпадения атмосферных осадков. По режиму реку Иртыш можно разделить на три части, которые несколько отличаются друг от друга, своим расположением на местности, а отсюда и отличие от времени наступления таких фаз, как ледостав, половодье. Первая часть – это Верхний Иртыш, вторая – от Усть-Каменогорска до Омска и до устья реки Иртыш [10].

Характер колебания уровня воды на реках бассейна Верхнего Иртыша определяется источником их питания, высотным положением и размером водосборов.

Наибольшие уровни подъема воды наблюдаются в период весеннего половодья (апрель-май) и значительно реже – в периоды дождевых паводков (сентябрь-октябрь). В естественных условиях до строительства Верхне-Иртышского каскада водохранилищ после очищения реки ото льда происходит еще более интенсивное повышение уровня воды, достигающее своего максимума перед прохождением половодья

Наибольшая суточная интенсивность подъема уровня Верхнего Иртыша и его притоков в этом районе колеблется от 5-10 см до 80-100 см и зависит от размера бассейна и основного направления течения реки. Продолжительность подъема в среднем не превышает 10-15 дней. Максимальные уровни весеннего половодья на реке отмечаются обычно во второй-третьей декадах апреля.

На участке от Усть-Каменогорской ГЭС до с. Семиярское на фоне основной волны половодья имеется ряд резких подъемов и спадов, что зависит от несовпадения фаз половодья на различных притоках реки и неравномерности хода снеготаяния в различных высотных зонах бассейна.

Гребенчатый характер колебаний уровня у г. Павлодара менее выражен вследствие регулирующего влияния поймы, а также отсутствия боковой приточности

Река Иртыш имеет смешанное питание, в верховьях ледниковое. Водность реки вниз по течению резко убывает. Причиной этого является бесприточность реки на территории Павлодарской области и увеличение площади водосбора. В связи с характером питания, естественный режим реки Иртыш (до строительства водохранилищ) характеризовался двумя паводками: максимальным ранневесенним – от таяния снегов равнины и низких гор и весенне-летним – от таяния снегов и ледников в горах. Максимум весеннего половодья наблюдался в среднем 12 мая, ранняя дата – 13 апреля (1938 г), поздняя – 23 июня (1956 г). Половодье продолжалось в среднем 75-80 дней, затягиваясь иногда до 100-120 дней. Часто происходили сильные, иногда катастрофические наводнения [3].

После спада воды первого паводка влажность почв была высокой, тепла достаточно и наблюдался быстрый рост растительности. При уменьшении влажности почвы замедлялся и рост растительности. Затем наступал второй паводок, при котором заливались низины, болота и пополнялась вода в озёрах, происходили подпитка водой пойменных почв, что благоприятно сказывалось на состоянии пойменных экосистем.

В период строительства Бухтарминского водохранилища (1959-1963 г.г) затопление поймы Иртыша паводковыми водами было прекращено, что вызвало резкие количественные и качественные изменения растительности и снижение продуктивности лугов на 60-70%.

С 1964 до 1988 года весенние попуски по реке Иртыш производились из Бухтарминского водохранилищаи объем попуска на обводнение поймы формировался из водных ресурсов Бух-тарминского и Усть-Каменогорского водохранилищ, а также стока правобережных притоков Иртыша – рек Ульба и Уба. До создания на р. Иртыш первой очереди Шульбинского водохранилища проведение весенних пусков сопровождалось серьезными затруднениями. Для обеспечения высокой волны попуска в створе у с. Семиярское приходилось, исходя из прогнозных значений о сроках прохождения паводка на реках Уба и Ульба и его величине, производить заблаговременные сбросы из Бухтарминского водохранилища со среднесуточными расходами порядка 1400 м3/с. Это приводило к нерациональной сработке водохранилища в период его пополнения и нарушению энергетического режима Бухтармин-ской ГЭС. В то же время такая схема проведения природоохранных попусков не позволяла обеспечить оптимальные параметры волны паводка на входном створе Павлодарского Прииртышья, что значительно снижало сам эффект попуска [7].

После ввода в эксплуатацию Шульбинского водохранилища в период весенних попусков в последние годы затапливалось от 180 до 350 тыс. га пойменных угодий. В отдельные маловодные годы (1983 г., 2012 г.) затопления поймы почти не наблюдалось. При этом эффект попуска в значительной мере определялся гидрометеорологическими условиями в зоне формирования стока боковой приточности Иртыша. Нерегулярное и неэффективное затопление поймы привело к тому, что биологическая ценность и естественный потенциал природного комплекса с каждым годом снижались.

Анализ природоохранных попусков последнего десятилетия показывает, что на величину и качество затопления поймы влияют общий объем сброса воды Шульбинского водохранилища в основной период, сроки и продолжительность природоохранного попуска, а также поддержание максимальных суточных расходов.

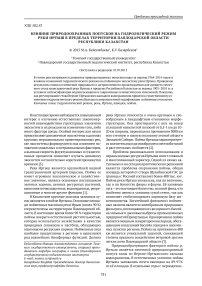

Основные гидрологические характеристики попусков за период 1964-2014 гг. приведены на рис. 1. Попуск 1990 года большей продолжитель-

—■— Объем попусков —♦— Площадь затопления поймы

Рис. 1. Динамика затопления поймы р. Иртыш (с 1964 по 2014 гг.)

ности 20 суток, объемом 5,4 км3 и максимальным расходом 4200 м3/с продолжительностью 20 суток дал практически такие же результаты как попуск 1991 года, когда площадь затопления составила 361,9 тыс. га. Оптимальная продолжительность попуска должна быть не менее 18 суток, а период с максимальным расходом не менее 5 - 6 суток.

При анализе объемов попуска за последнее десятилетие следует отметить максимальное затопление поймы реки Иртыш в 2001 году – 307,6 тыс. га (92,5 %). В последующий период отмечено снижение затопления пойменных массивов до 57,7 %. В 2012 году пойма практически не затапливалась. И начиная с 2013 года весенний попуск воды был максимально приближен к естественному весеннему паводку, затоплено 89 % пойменных массивов, а в 2015 году затопило 90 % пойменных лугов.

Для изучения характера воздействия ВерхнеИртышского каскада водохранилищ на водный режим поймы реки Иртыш рассмотрен сезонный сток. Сравнение среднемесячных расходов «до» и «после» строительства Верхне-Иртышского каскада водохранилищ позволяет оценить произошедшие изменения внутригодового распределения стока р. Иртыш в створах г. Усть-Каменогорск, c. Шульба, с. Семиярское, г. Павлодар, с. Черлак и сравнить их с условно естественным режимом в створе с. Буран.

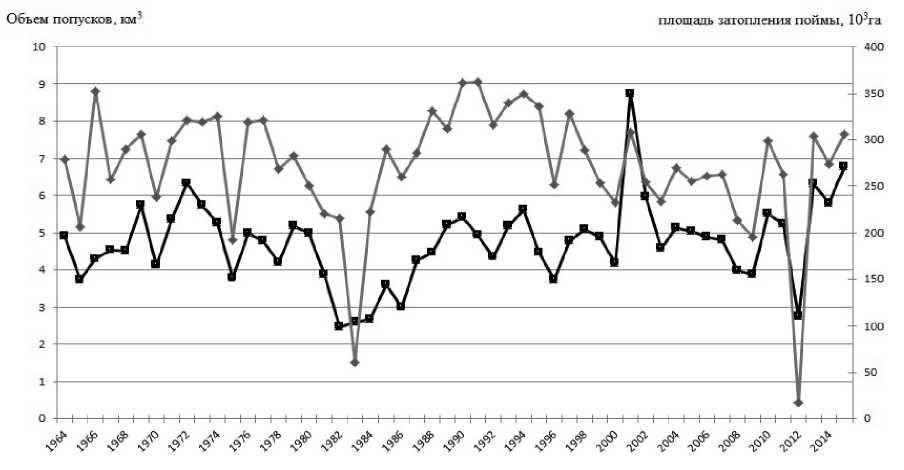

В среднемесячных расходах нарушения стока проявились сразу после ввода в эксплуатацию соответствующего гидроузла из каскада, например, в створе г. Усть-Каменогорска – с 1960-1961 гг., в с. Семиярка – с 1964-1965 гг., что хорошо видно на хронологических графиках средних месячных расходов (рисунок 2) и подтверждается проверкой статистических гипотез об однородности рядов по среднему и дисперсии. Внутри года перераспределение стока подчиняется следующей закономерности: в фазу половодья, летней и частично осенней межени сток уменьшается, в зимнюю межень – увеличивается. Это повлекло значительное сокращение объемов весенних попусков воды на обводнение поймы реки Иртыш и уменьшение площадей затопления пойменных геосистем.

Причем, изменения в режиме месячного стока произошли значительные. Например, если сравнивать средние за бытовой и эксплуатационный периоды величины месячного стока в створе г. Усть-Каменогорска, то наибольшее увеличение стока в эксплуатационный период характерно для декабря–февраля и составляет соответственно 105, 95 и 98 % бытового за эти месяцы (или в абсолютном выражении 283, 249 и 241 м3/с).

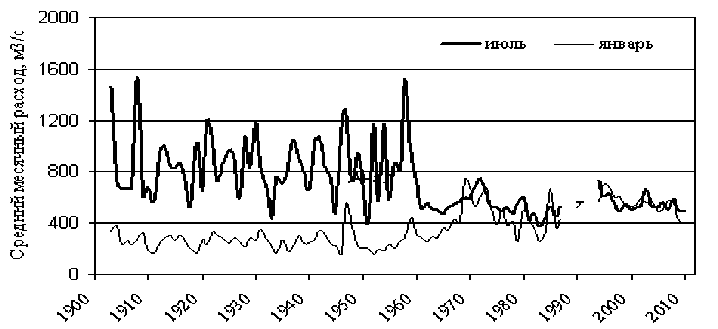

Согласно рисунку 3 распределение стока реки в процентном соотношении показывает, что объем стока в естественный и в нарушенный период значительно изменился. В створе Буран значительных изменений во внутригодовом распределении стока не прослеживается, в связи с естественным режимом, и лишь в нарушенном современном режиме незначительно увеличивается объем стока в зимний и осенний период. В створе Усть-Каменогорск наблюдается значительное внутригодовое перераспределение стока, объем стока в сезон весна-лето значительно уменьшился с 74% в период естественного режима до 50% в современный период нарушенного режима, т.е. прослеживается сокращение объема стока на 24%. Внутригодовое перераспределение стока в период нарушенного режима связано в первую очередь с повышенной потребностью в воде промышленных предприятий расположенных по течению реки Иртыш, в период межени каскад водохранилищ отпускает большее коли-

Рис. 2. Многолетние колебания среднего месячного стока июля и января в створе г. Усть-Каменогорска.

Рис. 3. Перераспределение стока внутри года после строительства Верхне-Иртышского каскада водохранилищ.

чество воды, с целью более равномерного распределения стока внутри года и суток.

Уменьшение среднего за эксплуатационный период стока произошло в месяцы май-октябрь соответственно на 53, 58, 37, 22, 10 и 1 %. Максимальным 58 % в июне соответствует уменьшение стока на 715 м3/с.

В равнинной части бассейна Верхнего Иртыша изменения в месячном стоке выражены несколько меньше, и, например, в створе с. Семиярка характеризуются следующими величинами: сток в мае–сентябре уменьшился соответственно на 27, 48, 36, 19, 12 % бытового. Уменьшение расхода на 48 % в июне эквивалентно потере 1049 м3/с. Для остальных месяцев года характерно увеличение стока: минимальное в октябре (8 %), максимальное в марте (97 %).

Попусковая волна просто прокатывается по всей пойме, создавая кратковременное зеркальное покрытие земель и акватории. При этом допускается резкое снижение сброса из Шуль-бинского водохранилища, из-за чего концевые массивы поймы Иртышского и Железинского районов Павлодарской области Казахстана недополучают необходимые объемы воды для затопления территории, почвогрунты не успевают впитывать достаточно влагу и набираться запасами воды в корневую систему. Очевидно, что со временем проявится негативный эффект последействия для экологического состояния пойменных ландшафтов.

На показатели качества речной воды влияют водность года, сезонная и суточная динамика внутриводоёмных процессов, связанных с деятельностью физико-химических, гидрологических и биологических факторов.

Преимущественно снеговое питание создаёт малую минерализацию воды в период половодья. Минерализация речных вод увеличивается от 0,5-0,8 г/л – в весенне-летний период до 1-3 г/л и более – в зимний.

Гидрологический режим Иртыша в верхнем течении формируется за счёт вымывания и растворения горных пород, поверхностного стока с территории водосборной площади и загрязняющих веществ, поступающих со стоком реки. После зарегулирования стока реки произошли изменения в составе анионов и катионов в воде. Уменьшение стока и уровня воды в реке приводит к снижению процессов разбавления загрязняющих веществ и самоочищения, что способствует повышению концентрации в воде загрязнителей, которые ежегодно аккумулируются на пойме во время паводков, а затем накапливаются в почве и живых организмах [9].

За период зарегулированности стока реки Иртыш минерализация воды увеличилась в 1,1-1,5 раза, концентрация общего железа увеличилась в 17-45 раз, фосфатов в 2 раза, нитратов в 7 раз по сравнению с естественным уровнем. На сегодняшний день значения индекса загрязнения воды Иртыша в пределах Павлодарской области составляет 1,38 что позволяет характеризовать реку как водоем III класса качества воды - умеренно-загрязненная [8].

При охлаждении турбин и других промышленных теплообменников образуется огромное количество нагретой воды. При сбросе такой нагретой до +50, +40'С воды происходит тепловое загрязнение реки, значительно влияющее на пойменный микроклимат [11].

Таким образом, в связи с зарегулированием стока реки Иртыш, произошло изменение гидрологического режима её стока, что привело к изменению условий затопления поймы. Результатом этих процессов стало остепнение и засоление поймы.

Ниже каскада водохранилищ средний многолетний расход воды за период 1960–2010 гг. изменился незначительно (4–6 %), значительные изменения (перераспределение) произошли в месячном и сезонном стоке. Внутри года перераспределение стока подчиняется следующей закономерности: в фазу половодья, летней и частично осенней межени сток уменьшается, в зимнюю межень – увеличивается. Это повлекло значительное сокращение объемов весенних попусков воды на обводнение поймы реки Иртыш и уменьшение площадей затопления пойменных геосистем.

Главная сложность осуществления попусков заключается в установлении оптимального срока начала попусков, который необходимо совмещать с паводком боковой приточности. При этом до начала попуска необходимо выйти на расходы 1200 - 1500 м3/с и заполнить русло. Анализ проведения природоохранных попусков показывает, что к числу решающих факторов, определяющих эффективность затопления поймы, наряду с объемом попуска, максимальным расходом относятся также продолжительность попуска и длительность периода с максимальным расходом.

Являясь важными высокопродуктивными природными угодьями, пойменные экосистемы находятся под мощным прессом антропогенного воздействия. Для сохранения биоразнообразия и повышения продуктивности пойменных экосистем рекомендуются следующие мероприятия:

Перед началом попусковой волны необходимо обеспечить наполнение русла в объеме 0,5 - 1,0 км3, что позволяет увеличить оперативные возможности использования регулируемой емкости Шульбинского водохранилища. В маловодные годы наполнение русла пойменной части возможно только за счет смещения начала максимальных сбросов Усть-Каменогорской ГЭС (с учетом добегания) на 8 - 10 суток до начала попусковой волны.

Общая продолжительность весеннего попуска должна быть не менее 18 суток при максимальных расходах более 4000 м3/с и 20 суток при энергетическом режиме (Qmax = 3500 м3/с). Объем попусковой волны должен быть не менее 4,7 км3.

Продолжительность максимального расхода попусковой волны должна быть не менее 6 суток (в маловодные годы) и расходом 3500 м3/с и 38004000 м3/с в год среднемноголетней водности.

Общая продолжительность попусковой волны должна быть не более 30 суток в многоводные годы. Увеличение продолжительности более этих сроков приводит к переувлажнению нижележащих массивов, поэтому эффективнее проведение двухпикового попуска с наибольшим возможным промежутком между ними.

Список литературы Влияние природоохранных попусков на гидрологический режим реки Иртыш в пределах территории Павлодарской области Республики Казахстан

- Бурлибаев М.Ж., Достай Ж.Д., Турсунов А.А. Арало-Сырдарьинский бассейн (Гидроэкологические проблемы, вопросы вододеления). -Алматы, 2001. -180 с.

- Достай Ж. Д. Научные основы управления гидроэкологическим состоянием бессточных бассейнов Центральной Азии (на примере бассейна оз. Балхаш): Автореф. дис. … док. геогр. наук/Достай Жактай Достайулы. -А., 1999. -48 с.

- Естественно-исторические предпосылки для разработки гидрологической модели Иртыша/Кузьмин А.И., Русаков В.Н., Карнацевич И.В., Тусупбеков Ж.А. //Проблемы управления и рационального использования водных ресурсов бассейна реки Иртыш: матер. межд. научно-практ. конф. -2003. -№ 1. -С.120-122.

- Естественно-научное и технико-экономическое обоснование создания ООПТ на Павлодарской пойме реки Иртыш в виде государственного природного заказника. -Павлодар, 2000. -213 с.

- Ильина И.С. Растительный покров Западно-Сибирской равнины. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 127-134.

- Корытный Л.M. Проблемное водно-ресурсное районирование Сибири//География и природные ресурсы. -1994. -№ 1. -С. 32-41.

- Кошелева Е.Д., Зиновьев А.Т. Влияние трансграничных факторов на водный режим Иртыша//Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии: Труды Всеросс. науч. конф. с межд. участием (20-24 августа 2012, г. Барнаул). -Барнаул, 2012. -Т. 3. -С. 212-262.

- Могилюк С.В. Геоэкологические аспекты управления водопользованием в бассейне трансграничных рек: дисс. … канд. геогр. наук. 23.00.25/Могилюк Светлана Владимировна. -Томск, 2004. -150 с.

- Нежиховский Р. А. Гидролого-экологические основы водного хозяйства. -М., 1990. -232 с.

- Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель. IV Павлодарская область. -Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1959. -584 с.

- Царегородцева А.Г. Экологическая устойчивость пойменных ландшафтов Павлодарского Прииртышья в условиях зарегулированности стока реки Иртыш: дисс. … канд. геогр. наук/Царегородцева Антонина Григорьевна. -Алматы, 2004. -150 с.