Влияние процессов внутрирегиональной миграции на формирование пространственных дисбалансов региона (на примере Калужской области)

Автор: Тютин Д.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 3-2 (61), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы влияния внутрирегиональной миграции на формирование пространственных дисбалансов региона. Региональная политика социально-экономического развития, направленная на формирование центров роста, неизбежно приводит к обратным эффектам на периферийных территориях, поскольку последние становятся донорами трудовых ресурсов. Ухудшение демографической ситуации в этих территориях приводит к стагнации на рынке труда, снижению деловой активности. Растущие центры и стагнирующая периферия определяют дифференциацию показателей социального и экономического развития, формируют предпосылки усиления пространственных дисбалансов. Это не означает, что региональная политика должна исключить возможности концентрированного роста на отдельных территориях, но предъявляет к ней требование формирования мер социального сглаживания.

Демография, внутрирегиональная миграция, рынок труда, пространственные дисбалансы

Короткий адрес: https://sciup.org/170182543

IDR: 170182543 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10241

Текст научной статьи Влияние процессов внутрирегиональной миграции на формирование пространственных дисбалансов региона (на примере Калужской области)

Одним из трендов пространственного развития регионов, сформировавшимся в постиндустриальной экономике является ориентация на качество и перемещение человеческого капитала. Человек становится ключевой компетенцией территорий, а другие ресурсы развития, в первую очередь – капитал, перераспределяются в соответствии с направлениями движения миграционных потоков. Пол Кругман (P. Krugman) в своих исследованиях разделяет ресурсы развития на факторы первого и второго порядков. К факторам первого порядка он относит наличие природных ресурсов и концентрацию населения, а к факторам второго порядка – деятельность государства, государственную политику и политику местных властей, обеспечивающую состояние деловой среды и возможности мобилизации их, эффективность факторов первого порядка [1].

Рассматривая вопросы эффективности экономики, П. Кругман указывает на важность сочетания производственных факторов – труда и капитала, которые обеспечивают производительность в экономике. Однако еще большее значение приобрета- ет так называемая «перераспределительная эффективность», которая характеризует возможность свободного перемещения ресурсов – труда и капитала между территориями в поисках более высокой их эффективности. И факторы второго порядка начинают играть в этих процессах наибольшую значимость, усиливая конкуренцию территорий за эффективные источники роста.

Местные правительства, стремясь обеспечить высокий уровень деловой активности, инвестиционный рост и социальное развитие территорий, начали проводить экспансивную политику, направленную на привлечение наиболее качественных трудовых ресурсов, которые должны были обеспечивать потребности перспективных бизнесов. Это предопределило «центрально-периферийную» модель пространственного развития, описанную в работах Дж. Фридмена (J. Friedmann) [2]. Очевидным преимуществом данной модели является концентрация ресурсов социальноэкономического роста на определенной территории с последующим распространением его эффектов на периферийные зоны.

Результативность этой политики, на наш взгляд, существенно зависит от силы этих эффектов, а также от готовности местных властей территорий периферийных зон воспользоваться пропульсивными и кумулятивными эффектами, исходящими от центра. Степень данной восприимчивости и готовность тиражировать эффекты социально-экономического развития будет зависеть от качества человеческого капитала на данных территориях. Очевидно, что реализация политики концентрированного роста в экономических центрах будет приводить к оттоку ключевого ресурса территорий – жителей. В этой связи, возникающие процессы внутрирегиональной миграции способны порождать существенные дисбалансы пространственного развития территорий. Предпосылки для формирования этих дисбалансов определяются демографическими изменениями на периферийных территориях:

-

1. Изменение численности и структуры населения. Стягивание человеческих ресурсов в центры экономической активности будет усиливать процессы депопуляции на периферийных территориях, а также ведет к ухудшению демографической структуры за счет сокращения лиц трудоспособного и моложе трудоспособного возраста и повышения удельного веса в структуре жителей лиц третьего возраста.

-

2. Динамика показателей естественного прироста. Структурные демографические сдвиги, связанные с повышением доли лиц старшего и сокращением молодого возраста, в перспективе обеспечат отрицательные показатели естественного прироста.

-

3. Изменение спроса и предложения на рынке труда. Ухудшение демографической структуры приводит к снижению социальной активности [3], стагнации на рынке труда; ограничивает интерес инвесторов, не способствует росту числа рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных.

-

4. Влияние на показатели деловой активности и бюджетной обеспеченности территории. «Плохая» демография сдерживает развитие рынка труда и рост деловой активности, снижает доходы территории, негативно влияет на формирование доходной части бюджета [4].

-

5. Изменение социальных инфраструктур и структур повседневности. Снижение доходов бюджетов ограничивает возможности местных властей по поддержанию и развитию социальной инфраструктуры, реализации проектов, направленных на формирование комфортной среды в поселениях.

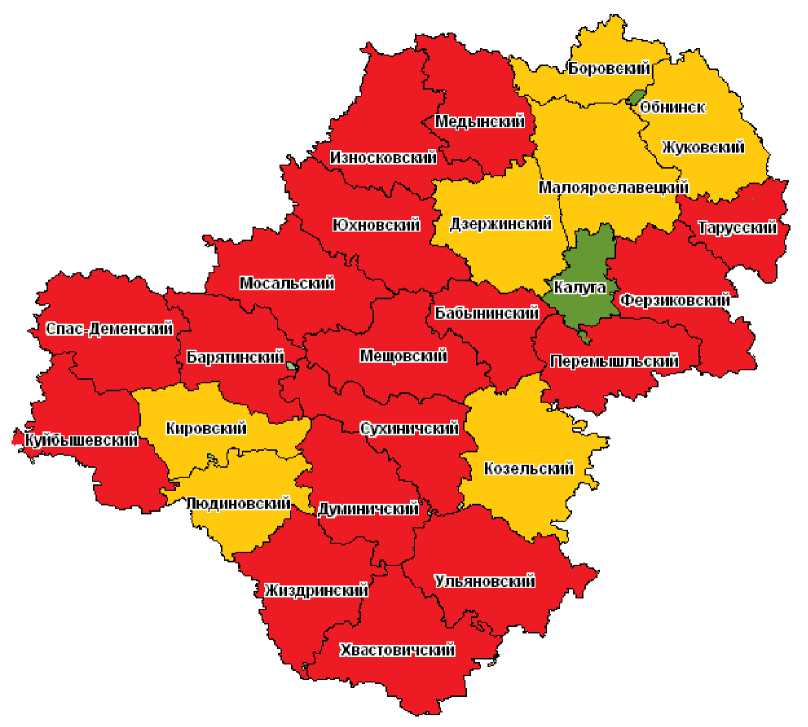

Развитие указанных тенденций ведет к усилению дифференциации социальноэкономического развития муниципальных образований, росту пространственных дисбалансов в регионе. В данном исследовании представим анализ влияния процессов внутрирегиональной миграции на формирование пространственных дисбалансов в Калужской области. Муниципальные образования региона были структурированы в зависимости от демографических показателей развития методами статистической группировки. Результаты статистической группировки муниципальных образований Калужской области по демографическим показателям представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты статистической группировки муниципальных образований Калужской области по демографическим показателям

Все муниципальные образования Калужской области разделены на три группы: зеленую, желтую, красную. Зеленую группу составили городские округи Калуга и Обнинск. На долю этих муниципальных образований приходится 46,7% жителей области; эти территории имеют лучшие показатели естественного и миграционного прироста. Вторую (желтую) группу муниципальных образований сформировали территории, имеющие удобное экономикогеографическое расположение (расположены в северной части региона, граничащей с Московской областью) и локализующие крупные региональные проекты (например, Боровский и Людиновский районы - площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга»). Красную группу составили сельские муниципальные образования, в которых проблемы демографического развития являются наиболее острыми. Полученные результаты показывают, что на протяжении последнего времени в Калужской области реализовывалась центральнопериферийная модель пространственного развития. Концентрация экономической активности в городах и нескольких муниципальных районах области определили неравномерность системы расселения, усугубили демографическую ситуацию на отдельных территориях (рис. 2).

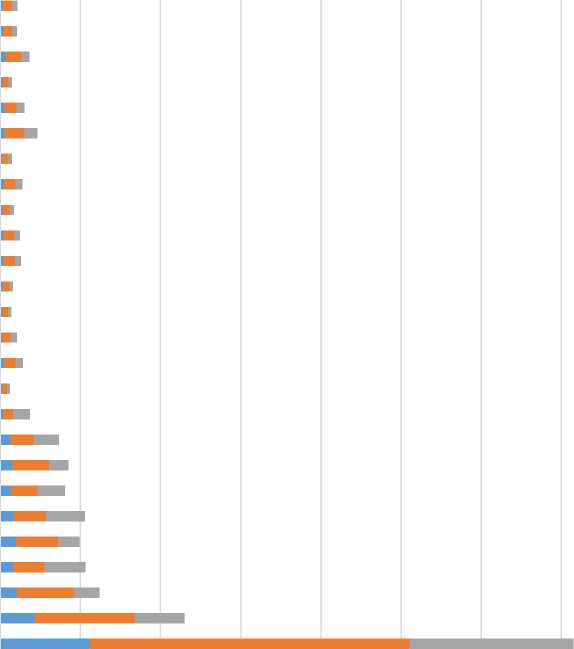

МР Юхновский МР Хвастовический МР Ферзиковский МР Ульяновский

МР Тарусский

МР Сухиничский МР Спас-Деменский МР Перемышльский МР Мосальский МР Мещовский МР Медынский МР Куйбышевский МР Износковский МР Жиздринский МР Думиничский МР Барятинский

МР Бабынинский МР Козельский

МР Людиновский МР Кировский МР Дзержинский МР Малоярославецкий МР Жуковский МР Боровский ГО Обнинск ГО Калуга

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

-

■ Моложе трудоспособного возраста, чел. ■ Трудоспособного возраста, чел.

-

■ Старше трудоспособного возраста, чел.

Рис. 2. Результаты статистической группировки муниципальных образований Калужской области по демографическим показателям

Безусловно, нельзя однозначно утверждать, что сложившаяся демографическая ситуация в сельских муниципальных образованиях была предопределена региональной инвестиционной политикой, однако, вывод о том, что реализация крупных инвестиционных проектов способствовала оттоку населения из сельской местности представляется обоснованным.

Полученные результаты исследования не ставят под сомнение вопрос о целесообразности реализации инвестиционных проектов регионального развития в модели «центр – периферия». Однако, в перспективе реализация подобных проектов, на наш взгляд, должна сочетаться с мерами региональной политики, направленными на реабилитацию депрессивных территорий, сглаживание пространственных дисбалансов за счет мер социального регулирования, улучшение делового климата, поддержки самозанятых в сельской местности, проектов агропромышленной и потребительской кооперации.

Список литературы Влияние процессов внутрирегиональной миграции на формирование пространственных дисбалансов региона (на примере Калужской области)

- Krugman P. R. Geography and Trade. Cambridge, MIT Press, 1991.

- Friedmann J. Regional development policy. Boston, Mass. Inst. Techn, 1966.

- Tyutin, D., Emelyanova, E., Lesina, T., Kharchikova, N., Maslennikova, N., & Aygumov, T. (2019). Economics and democracy: The problems of democratic maturity of local communities in the context of regional spatial disbalances. Amazonia Investiga, 8(21), 551-557. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/135

- Tyutin D.V., Gorbatov A.V., Gomaleev A.O., Maslennikova N.V., Ulibina L.K. Directions of State Regional Policy of Spatial Development. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 2019, volume-8 issue-5, pp. 2064-2074.