Влияние пропранолола на аэробногемодинамическое обеспечение физической нагрузки у больных стенокардией напряжения с положительным антиангинальным действием препарата и отсутствием клинического эффекта после его приема

Автор: Васильев А.П., Стрельцова Н.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.34, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить динамику аэробно-гемодинамических показателей при физической нагрузке (ФН) под влиянием типичного представителя фармакологической группы бета-адреноблокаторов (БАБ) пропранолола у больных стенокардией напряжения с положительным антиангинальным действием препарата и отсутствием клинического эффекта после его приема.Материал и методы. Пятидесяти восьми больным стенокардией напряжения II-IV функционального класса (средний возраст - 54,2 [48,5; 59,5] года) последовательно проводили спировелоэргометрические пробы до и после приема 40 мг пропранолола (Обзидана, производитель - «Изис Фарма ГмбХ», Германия). На пороговом уровне ФН оценивали потребление кислорода (VO2 ), удельное потребление кислорода, сердечный индекс (СИ), двойное произведение (ДП), расчетным методом определяли общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), артериовенозную разницу по кислороду (АВРО2 ), механическую работу сердца (РС).Результаты исследования. Эффективность однократного приема Обзидана, а отмечена у 58,6% больных стенокардией (1-я группа); при этом толерантность к ФН повысилась с 50,0 [25,0; 75,0] до 75,0 [50,0; 100,0] Вт. У остальных исследуемых (2-я группа) антиангинального эффекта не зарегистрировано. На первом этапе (уровень первоначальной пороговой нагрузки) прием пропранолола характеризовался экономизацией сердечной деятельности: статистически значимым снижением частоты сердечных сокращений (ЧСС), среднего артериального давления (АД), СИ, РС. Это закономерно приводило к сокращению потребности миокарда в кислороде (снижение ДП со 163,0 [134,5; 218,5] до 102,0 [90,0; 142,5] ед.; р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Стенокардия, пропранолол, механизм антиангинального действия

Короткий адрес: https://sciup.org/149125266

IDR: 149125266 | УДК: 615.036.8:616.12 | DOI: 10.29001/2073-8552-2019-34-1-118-123

Текст научной статьи Влияние пропранолола на аэробногемодинамическое обеспечение физической нагрузки у больных стенокардией напряжения с положительным антиангинальным действием препарата и отсутствием клинического эффекта после его приема

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), прежде всего наиболее распространенная ее форма — стенокардия напряжения, является основной проблемой в клинике внутренних болезней. Это обусловлено высотой заболеваемости ИБС, характеризующейся снижением качества жизни значительной части населения, высокой инвалидизацией и летальностью. Данное обстоятельство определяет необходимость постоянного совершенствования методов лечения коронарной недостаточности. Наряду с получившей большое распространение в последнее время хирургической реваскуляризацией миокарда (чрескожное коронарное вмешательство, коронарное шунтирование) не потеряла своего значения и медикаментозная терапия. Данное обстоятельство связано с тем, что в России доступность чрескожных коронарных вмешательств все еще остается недостаточной. Кроме того, имеется довольно многочисленная группа больных, которым невоз- можно провести реваскуляризацию миокарда. Прежде всего это пациенты с диабетической микроангиопатией миокарда, их число прогрессивно увеличивается.

Среди антиангинальных препаратов сегодня первостепенное значение придается бета-адреноблокаторам (БАБ), сочетающим в себе выраженное антиишемическое действие и способность улучшения прогноза при ИБС [1–4]. Механизм антиишемического действия БАБ довольно детально изучен во второй половине XX века и в основном сводится к тому, что под влиянием препаратов этой фармакологической группы происходит уменьшение потребности миокарда в кислороде в результате снижения ЧСС, АД, сократимости миокарда и увеличения времени диастолической перфузии коронарного русла при снижении ЧСС [2, 4, 5].

Эффект антиангинальных препаратов у больных стенокардией напряжения ассоциируется с увеличением переносимости ФН, лимитируемых возникновением ишемии миокарда.

Однако с позиции современных представлений о механизме антиангинального действия БАБ объяснить увеличение толерантности к ФН трудно, поскольку данные лекарственные средства, ограничивая инотропную функцию сердца, препятствуют росту сердечного выброса — основного компонента системы транспорта кислорода и, как следствие, адекватному энергоснабжению скелетных мышц. Интенсификация кисло-родообеспечения в данном случае достигается мобилизацией компенсаторных механизмов, перестройкой в системе транспорта кислорода. Анализ факторов компенсации энергетических процессов ФН при ограничении гемодинамической продуктивности под влиянием БАБ имеет большое теоретическое значение, т. к. оценка изменений, происходящих на уровне целостного организма, позволит расширить наши представления о механизмах антиангинального действия данной фармакологической группы и, возможно, наметить направление поиска новых лекарственных препаратов.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилась оценка динамики аэробно-гемодинамических показателей при ФН под влиянием типичного представителя фармакологической группы БАБ пропранолола у больных стенокардией напряжения с положительным антиангинальным действием и отсутствием клинического эффекта.

Материал и методы

Исследовано 58 больных стенокардией напряжения II– IV функционального класса, мужского пола (средний возраст — 54,2 [48,5; 59,5] года). Всем больным проводили спировелоэр-гометрическую пробу в режиме непрерывной ступенеобразно возрастающей нагрузки после предварительной 7-дневной отмены лекарственных препаратов с антиангинальным действием. Скорость педалирования — 60 об./мин. Начальная ступень — 25 Вт с последующим увеличением нагрузки каждые 5 мин на 25 Вт до достижения критериев прекращения теста [6]. Через сутки осуществляли повторные нагрузочные тесты спустя 1 ч после приема 40 мг пропранолола (Обзидан, производитель — «Изис Фарма ГмбХ», Германия). Увеличение толерантности к ФН считали в том случае, если исследуемый выполнял нагрузку, превышающую первоначальную на 25 Вт при длительности педалирования на новой ступени не менее 3 мин. В зависимости от результатов повторных велоэргометрических проб были сформированы группы больных: 1-я — c положительным эффектом препарата ( n =34), 2-я — без эффекта ( n =24).

В процессе выполнения нагрузочной пробы исследовали потребление кислорода (VO2, мл/мин) с использованием аппарата «Spirolit-II» (Германия), оценивали удельное потребление кислорода (УПК=VO2/мощность пороговой нагрузки), «кислородный пульс» (O2П=VO2/ЧСС), отражающий аэробную продуктивность сердечного сокращения. Методом тетрапо-лярной грудной реографии [7] с использованием аппарата РПГ-2-02 (Россия) исследовали сердечный индекс (СИ, д/мин/м2). По формуле Фика рассчитывали артериовенозную разницу по кислороду (АВРО2=VO2/минутный объем крови). На пороговом уровне ФН оценивали следующие показатели: двойное произведение (ДП=САД×ЧСС), где САД — систолическое артериальное давление), тесно коррелирующее с потреблением миокардом кислорода и величиной коронарного кровотока [6, 8], среднее АД (АДср.=ДАД+1/3(САД-ДАД), где ДАД — диастолическое АД, мм рт. ст.). По формуле: АДср.×79920/ми-нутный объем крови рассчитывали общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС, дин/с/см-5), механическую работу сердца (РС, кгм/мин/м2) вычисляли по формуле: (СИ×1,055)×(АДср.-5)×0,0136 [9]. Показатель ∆РС/∆ДП в процессе выполнения ФН расценивали как коронарную эффектив- ность сердечной деятельности, а отношение мощности пороговой нагрузки к соответствующей ей величине ДП (W/∆ДП) трактовали как общую эффективность энергетических затрат миокарда. Исследования проводились на пороговых нагрузках: исходной (до приема пропранолола) и после приема препарата. У больных 1-й группы, увеличивших толерантность к ФН, показатели оценивались на максимальной нагрузке (П2) и на уровне первоначальной пороговой (П1).

Полученные результаты исследований обработаны с использованием IBM SPSS Statistic 21 for Windows. Для анализа распределения переменных применяли критерий Колмогорова — Смирнова. Поскольку распределение ряда изучаемых параметров не соответствовало нормальному, полученные данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (25–75 процентилей) (Ме [25; 75]), а для оценки различий зависимых групп был использован критерий знаковых рангов Уилкоксона для парных сравнений. С учетом проблемы множественных сравнений при сопоставлении пороговых данных с исходными в 1-й группе применяли поправку Бонферрони, различия считались статистически значимыми при двустороннем уровне значимости p < 0,025; во 2-й группе — при p < 0,05.

Представленная работа одобрена этическим комитетом при Тюменском кардиологическом научном центре (протокол № 18 от 20.02.2016 г.) и выполнена в соответствии с Национальным стандартом РФ «Надлежащая клиническая практика», правилами GoodClinicalPractice и принципами Хельсинкской декларация ВМА.

Результаты и обсуждение

Используя принятые нами методы оценки переносимости ФН, эффективность однократного приема пропранолола была выявлена у 58,6% больных стенокардией напряжения, которые составили 1-ю группу. Пороговая мощность нагрузки у них возросла с 50,0 [25,0; 75,0] до 75,0 [50,0; 100,0] Вт. У остальных исследуемых толерантность к ФН осталась на прежнем уровне (2-я группа).

Прием пропранолола, как это следует из его фармакологических свойств, у больных 1-й группы сопровождался снижением ЧСС и АД. Так, на нагрузке, соответствующей первоначальной пороговой (П1), ЧСС и АДср. зарегистрированы ниже исходных (р<0,001). Эти гемодинамические параметры в значительной мере отражают энергетическую потребность сердца и в виде показателя «двойного произведения» (ДП) дают представление о потреблении миокардом кислорода, а также, в определенной мере, указывают на выраженность коронарного кровотока [6, 8]. Достижение уровня нагрузки П1 у больных данной группы характеризовалось статистически значимо более низкими показателями ДП, что свидетельствует об ограничении энергозатрат сердца. Это обстоятельство закономерно приводит к снижению РС с 8,0 [5,6; 10,5] до 5,5 [5,0; 8,2] кгм/мин/м2 (р<0,001) и СИ с 4,5 [3,5; 5,7] до 3,9 [2,8; 4,7] л/мин/ м2(р=0,002), таблица. Общее (VO2) и удельное (УПК) потребление кислорода на данном уровне ФН оставались прежними, в то время как О2П возрос с 8,0 [7,3; 10,0] до 8,9 [8,2; 12,5] мл (р=0,003) за счет урежения пульса. Полученные результаты подтверждают известный факт экономизации сердечной деятельности под влиянием БАБ, что лежит в основе их антиишемического действия. При этом аналогичные исходным данным VO2 и УПК кислорода на первоначальном уровне ФН (П1) свидетельствуют о росте гемодинамической эффективности. На это наглядно указывает статистически значимое увеличение (р=0,003) отношения прироста на нагрузку потребления кислорода к приросту работы сердца (∆VO2/∆РС), отражающего аэробную эффективность сердечной деятельности. Более благоприятные условия функционирования сердца в данном случае можно связать с позитивными сдвигами на уровне периферического кровотока: удлинение времени прохождения крови по микрососу-дистому руслу на фоне снижения ЧСС и облегчения экстракции кислорода из крови. Данный тезис подтверждает статистически значимое увеличение показателя O2П (потребление кислорода за одно сокращение сердца) с 8,0 [7,3; 10,0] до 8,9 [8,2; 12,5] мл и АВРО2с 9,5 [7,3; 11,9] до 12,1 [9,0; 14,6] ед.

Обращает на себя внимание увеличение на уровне первоначальной ФН (П1) показателя W/∆ДП, позволяющего в определенной мере судить об эффективности коронарного кровотока в процессе выполнения ФН. Как представлено в таблице, этот показатель возрос после приема пропранолола (р<0,001). Дан- ный факт обусловлен ограничением мощности РС, более полной экстракцией кислорода из крови на периферии и, вероятно, оптимизацией коронарного кровотока. По мнению ряда исследователей, последнее, несмотря на увеличение тонуса эпикардиальных артерий, может быть вызвано ростом градиента давления между аортой и левым желудочком и удлинением времени диастолического кровенаполнения венечного русла [2, 4, 5].

Таким образом, после приема пропранолола ФН соответствующая исходной пороговой (П1), характеризовалась более экономными энергозатратами сердца и образованием дополнительного (относительного) резерва кровоснабжения миокарда, что с современных позиций и составляет основу анти-ишемического действия БАБ.

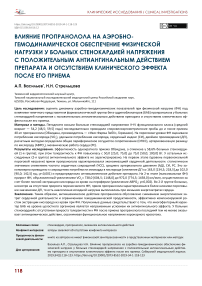

Таблица. Изменение показателей при физической нагрузке после приема Обзидана (пропранолола) в 1-й и 2-й группах больных стенокардией напряжения (Мe [25; 75])

Table. Changes in parameters during physical activity after administration of Obsidan (propranolol) to patients with effort angina in group 1 and 2 (Мe [25; 75])

|

Показатели |

1-я группа ( n = 34) |

2-я группа ( n = 24) |

||||||

|

исходно |

Обзидан (П1) |

Обзидан (П2) |

р 1–2 |

р 1-3 |

исходно |

Обзидан |

р 1–2 |

|

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

||||

|

АДср. |

125,7 |

111,0 |

119,0 |

0,001 |

0,09 |

124,0 |

116,5 |

0,006 |

|

мм рт. ст. |

[112,2; 135,5] |

[103,0; 116,0] |

[112,2; 127,5] |

[113,3; 135,8] |

[111,3; 119,0] |

|||

|

ЧСС |

90,0 |

72,0 |

96,5 |

<0,001 |

0,019 |

114,0 |

88,0 |

0,002 |

|

уд./мин |

[83,5; 125,0] |

[66,5; 89,5] |

[75,8; 101,5] |

[92,0; 126,8] |

[79,3; 104,0] |

|||

|

ДП |

163,0 |

102,0 |

144,0 |

<0,001 |

0,005 |

202,0 |

140,0 |

0,002 |

|

Ед. |

[134,5; 218,5] |

[90,0; 142,5] |

[118,5; 173,0] |

[,142,0;251,0] |

[119,8; 165,0] |

|||

|

СИ |

4,5 |

3,9 |

5,0 |

0,002 |

0,39 |

4,1 |

4,2 |

0,29 |

|

д/мин/м2 |

[3,5; 5,7] |

[2,8; 4,7] |

[3,8; 6,4] |

[2,95;7,2] |

[3,4; 6,5] |

|||

|

РС |

8,0 |

5,5 |

8,7 |

<0,001 |

0,55 |

7,8 |

6,8 |

0,15 |

|

кгм/мин/м2 |

[5,6; 10,5] |

[5,0; 8,2] |

[6,5; 10,3] |

[4,6; 12,9] |

[5,0; 10,6] |

|||

|

ОПСС |

1212 |

1333 |

1108 |

0,14 |

0,15 |

1208 |

1124 |

0,86 |

|

дин/с/см-5 |

[885; 11678] |

[1019; 1848] |

[838; 1614] |

[695; 1933] |

[737; 1726] |

|||

|

VO2 |

738,0 |

616,0 |

972,0 |

0,15 |

<0,001 |

992,5 |

1174,0 |

0,24 |

|

мл/мин |

[604,5; 1148,0] |

[533,5; 1163,5] |

[774,5;1458,0] |

[789,0; 1546,3] |

[801,0; 1546,3] |

|||

|

О 2 П |

8,0 |

8,9 |

10,5 |

0,003 |

<0,001 |

8,8 |

12,2 |

0,006 |

|

мл |

[7,3; 10,0] |

[8,2; 12,5] |

[10,1; 14,8] |

[6,7; 12,7] |

[10,0; 16,1] |

|||

|

УПК |

12,3 |

11,7 |

12,1 |

0,30 |

0,89 |

12,3 |

11,9 |

0,14 |

|

мл/Вт |

[9,2; 15,2] |

[9,8; 13,4] |

[10,8; 15,3] |

[11,2; 14,6] |

[9,8; 16,0] |

|||

|

∆VO2/∆РС |

105,0 |

139,0 |

134,0 |

0,003 |

<0,001 |

145,0 |

160,0 |

0,24 |

|

ед. |

[75,5; 145,5] |

[109,0; 194,0] |

[111,5; 195,5] |

[94,5; 194,8] |

[118,5; 204,8] |

|||

|

АВРО2 |

9,5 |

12,1 |

11,9 |

0,025 |

0,002 |

11,3 |

14,3 |

0,2432 |

|

ед |

[7,3; 11,9] |

[9,0; 14,6] |

[10,0; 17,2] |

[7,8; 18,4] |

[9,6; 19,2] |

|||

|

W/∆ДП |

0,25 |

0,44 |

0,5 |

<0,001 |

<0,001 |

0,38 |

0,44 |

0,004 |

|

ед. |

[0,21; 0,32] |

[0,28; 0,54] |

[0,40; 0,54] |

[0,33; 0,45] |

[0,40; 0,60] |

|||

|

W |

50,0 |

75,0 |

<0,001 |

75,0 |

75,0 |

0,16 |

||

|

Вт |

[25,0; 75,0] |

- |

[50,0; 100,0] |

- |

[50,0; 93,8] |

[50,0; 100,0] |

||

Примечание: Мe — медиана; П1 — уровень мощности пороговой нагрузки после приема Обзидана, соответствующий исходной пороговой; П2 — реальная мощность пороговой нагрузки после приема Обзидана,; р — уровень значимости; АДср. — среднее артериальное давление; ДП — двойное произведение; ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление; O2П — потребление кислорода за одно сокращение сердца; РС — работа сердца, СВ — сердечный выброс; СИ — сердечный индекс; УПК — удельное потребление кислорода; ФН — физическая нагрузка; ЧСС — частота сердечных сокращений; АВРО2 — артериовенозная разница по кислороду; VO2 — потребление кислорода; W — пороговая мощность нагрузки; W/∆ДП — общая эффективность коронарного кровотока.

Note: Мe — median; П1 — threshold load power level, corresponding to initial threshold value, after Obsidian administration; П2 — real power of threshold load after Obsidian administration; р — significance level; АДср. –mean arterial pressure; ДП — double product; ОПСС — total peripheral vascular resistance; O2П — oxygen consumption per heart bear; РС — cardiac performance; СВ — cardiac output; СИ — cardiac index; УПК –normal-ized consumption of oxygen; ФН — physical load; ЧСС — heart rate; АВРО2 — arteriovenousoxygen difference;VO2 — oxygen consumption; W — threshold loadpower; W/∆ДП — overall effectiveness of coronary blood flow.

Однако, как известно [4, 10, 11], рост аэробной продуктивности, определяющий увеличение переносимости ФН, обусловлен прежде всего величиной сердечного выброса — основного звена системы транспорта кислорода. Прием пропранолола сопровождался статистически значимым возрастанием толерантности к ФН у больных 1-й группы с 50,0 [25,0; 75,0] до 75,0 [50,0; 100,0] Вт. Этому соответствовало увеличение VO2 по сравнению с первоначальными пороговыми данными с 738,0 [604,5; 1148,0] до 616,0 [533,5; 1163,5] мл ( р <0,001). В то же время СИ достиг лишь уровня исходных пороговых значений (таблица). Следовательно, прирост VO2 и обусловленная им возможность увеличения пороговой мощности ФН вызваны оптимизацией других звеньев системы транспорта кислорода, не связанных непосредственно с сердечной деятельностью.

Как показали проведенные исследования, пропранолол приводил к существенному возрастанию АВРО2 на максимальной нагрузке (П2) по сравнению с исходными данными ( р =0,002). Увеличение экстракции кислорода из крови как компенсаторный ответ на ограничение сердечного выброса может быть связано с падением скорости кровотока в капиллярах. Это приводит к тому, что кровь находится в более длительном контакте с тканью, что и обеспечивает более полное извлечение кислорода из нее [12]. Данный тезис хорошо согласуется со значительными сдвигами показателя O2П, превысившими исходные пороговые значения ( р <0,001). Кроме того, имеются многочисленные сведения о способности БАБ снижать сродство гемоглобина к кислороду, в результате чего усиливается его экстракция на периферии [13, 14]. Важно отметить, что, несмотря на существенный прирост толерантности к ФН, у больных 1-й группы показатель ∆VO2/∆РС сохраняется на прежнем высоком уровне. На более экономный расход энергетических ресурсов миокарда указывает также увеличение отношения W/ДП, составившее 0,25 [0,21; 0,32] против 0,44 [0,28; 0,54] ед. ( р <0,001) на исходном этапе исследования (таблица).

Таким образом, второй этап ФН, характеризующийся приростом под влиянием пропранолола пороговой мощности нагрузки, обеспечивался активизацией экстракардиальных факторов кислородообеспечения работающих органов. При этом не утратил своего значения присущий БАБ принцип экономизации коронарного кровотока и энергетических затрат сердечной деятельности.

У больных 2-й группы переносимость ФН после приема пропранолола осталась на прежнем уровне. Отмечены более высокие исходные значения пороговой мощности ФН по сравнению с пациентами 1-й группы, переносимость нагрузки которых приблизилась к исходным показателям во 2-й группе лишь после приема БАБ (таблица). Можно предположить, что у пациентов 2-й группы компенсаторные механизмы кислородотранспортной системы, отличные от механизма БАБ, были реализованы ранее спонтанно. На это указывают сходные значения показателей VO2, АВРО2, ∆VO2/∆РС у пациентов 1-й группы после приема пропранолола и у больных 2-й группы на исходном этапе исследования (до приема препарата). Следует подчеркнуть также, что аналогичная исходной ФН после приема пропранолола во 2-й группе больных выполнялась при статистически значимо меньших значениях ДП и отношения W/∆ДП. Из этого следует, что даже не приводя к росту переносимости ФН, БАБ оказывают кардиопротекторное действие у больных стенокардией, снижая энергозатраты сердца.

Заключение

Снижение энергозатрат под влиянием БАБ предполагает адекватное ему ограничение коронарного кровотока. Это обстоятельство определяет истинное антиишемическое дей- ствие препаратов данной фармакологической группы Сокращение продуктивности сердечной деятельности (снижение СИ при выполнении аналогичной исходной пороговой ФН), казалось бы, может негативно отразиться на функциональном состоянии организма. Однако этого не происходит. Напротив, значительная часть больных стенокардией напряжения демонстрируют повышение переносимости ФН под влиянием БАБ. При стабильной «кислородной стоимости» ФН (VO2/W) рост последней определяется возможностью увеличения VO2. Это обусловлено способностью системы транспорта кислорода обеспечивать дополнительную доставку кислорода работающим органам. Ограничение сердечного выброса, основного звена транспорта кислорода, является стимулом к мобилизации компенсаторных механизмов, прежде всего — к усилению экстракции кислорода из крови. Компенсаторное увеличение АВРО2 в ответ на падение СВ обеспечивает адекватный рост VO2 не только на уровне первоначальной пороговой нагрузки, но и позволяет выполнить дополнительную нагрузку при более низком потреблении кислорода миокардом.

Важно отметить, что во 2-й группе больных, несмотря на отсутствие прироста переносимости ФН, прием пропранолола характеризовался более низкими пороговыми значениями ДП, то есть аналогичная исходной нагрузка выполнялась при меньших энергозатратах сердца, меньшем функциональном напряжении коронарного кровотока. Данный факт свидетельствует о проявлении антиишемического действия у больных стенокардией, не продемонстрировавших рост толерантности к ФН. Вероятно, этим обстоятельством можно объяснить положительное прогностическое значение БАБ у больных ИБС и, в частности, у данного контингента пациентов.

Таким образом, антиангинальный эффект БАБ обусловлен сочетанием ограничения энергетических затрат сердечной деятельности и, как следствие, снижением потребности миокарда в кислороде, с одной стороны, и мобилизацией мощных экстракардиальных механизмов, направленных на компенсацию снижения СВ, с другой. Иными словами, антиангинальный эффект БАБ, сопровождающийся ростом переносимости ФН больных стенокардией напряжения при стабильном уровне стеноза коронарного русла, обусловлен мобилизацией различных структурно-функциональных систем организма. Полученные данные, а также результаты ранее проведенных нами исследований [15] дают основания полагать, что подлинный и стабильный антиангинальный эффект лекарственных препаратов, сопровождающийся экономизацией сердечной деятельности, возможен лишь при условии их действия на уровне целостного организма, итогом которого является усиление роли экстракардиальных факторов кислородообеспечения ФН.

Таким образом, полученные данные, а также результаты исследований, проведенных нами ранее [15], дают основание считать, что стабильный антиангинальный эффект лекарственных препаратов возможен лишь при условии их действия на уровне целостного организма. В основе его лежит перераспределение активности различных звеньев системы транспорта кислорода с усилением функционального значения экс-тракардиальных факторов доставки кислорода работающим органам (мышцам). Этот механизм дает возможность ограничить функциональное напряжение миокарда, направленное на рост СВ, снизить его потребность в кислороде, которая может быть обеспечена при стабильном уровне стенозирующего атеросклероза коронарного русла на более высокой мощности ФН. Наиболее отчетливо этот механизм просматривается на примере приема БАБ, когда рост переносимости ФН у больных стенокардией происходит на фоне снижения по сравнению с исходными данными инотропной функции сердца и коронарного кровотока.

Эти фармакологические свойства, а также антиарит-мический антифибрилляторный, гипотензивный эффекты выдвигают БАБ на передовые позиции медикаментозной

Список литературы Влияние пропранолола на аэробногемодинамическое обеспечение физической нагрузки у больных стенокардией напряжения с положительным антиангинальным действием препарата и отсутствием клинического эффекта после его приема

- Болезни сердца: руководство для врачей. Под ред. Р.Г. Оганова, И.Г. Фоминой. М.: Литтерра; 2013:1328.

- Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. М.: МИА; 2005:1540.

- Беленков Ю.Н., Оганов Р.Г. Кардиология. Национальное руководство (краткое издание). М.: ГЭОТАР-Медиа; 2012:818.

- Клиническая фармакология. Под ред. В.Г. Кукес. 4-е изд., М.: ГЭОТАР-Медиа; 2013:1056.

- Руководство по кардиологии: учебное пособие для вузов. Под ред. Г.И. Сторожакова, А.А. Горбаченкова, т. 3. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009:640.

- Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии. 3-е изд. М.: МЕДпрессинформ; 2007:28.

- Пушкарь Ю.Т., Большов В.М., Елизарова Н.А. Определение сердечного выброса методом тетраполярной реографии и его метрологические возможности. Кардиология. 1977;17(7):87-89.

- Camici P.P., Marraccini P., Marzilli M., Lorenzoni R., Buzzigoli G., Puntoni R., et al. Coronary hemodynamics and myocardial metabolism during and after pacing stress in normal humans. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 1989;257(3):E309-E317.

- DOI: 10.1152/ajpendo.1989.257.3.E309

- Брин В.Б. Физиология системного кровообращения: формулы и расчеты. Ростов: Издательство Ростовского университета; 1984:80.

- Шмидт З., Тевса Г. Физиология человека. 3-е изд. Т. 2. М.: Мир; 2005:314.

- Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology, 13-th ed. Elsevier Science publishing company, 2015:1168.

- Карпман В.Л. Сердечно-сосудистая система и транспорт кислорода при мышечной работе. Клинико-физиологические характеристики сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Юбилейный сборник. М.: РГАФК; 1994:12-39. http://www.portalus.ru/modules/medecine/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1163457600&archive=&start_from=&ucat=&(14.11.2006).

- Патофизиология. Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. Т. 2. 4-е изд. М: ГЭОТАР-Медиа; 2009:640.

- Люльман Х., Мор К., Хайн Л. Наглядная фармакология. М.: Мир; 2008:384.

- Стрельцова Н.Н., Васильев А.П., Дубова Т.В. Сдвиги аэробно-гемодинамических показателей при физической нагрузке у больных стенокардией напряжения под влиянием изосорбидадинитрата. Уральский медицинский журнал. 2017;145(1):53-57.