Влияние психологических особенностей студентов на их успешность в учебной деятельности

Автор: Кустова В.В., Мигунов П.А., Нилова К.А., Ярцева А.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 5-2 (32), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического исследования по влиянию психологических особенностей студентов разных курсов и специальностей на успешность их обучения вузе. Актуальность исследования обусловливается проблемой повышения качества обучения. Для установления причин неуспеваемости студентов выявлено какие психологические особенности студентов могут влиять на успешность их обучения.

Успешность, факторы, экстраверсия, интроверсия, нейротизм, сознательность, несобранность, открытость новому, доброжелательность

Короткий адрес: https://sciup.org/170186291

IDR: 170186291 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10913

Текст научной статьи Влияние психологических особенностей студентов на их успешность в учебной деятельности

На успешность обучения студентов в высшей школе оказывают влияния различные факторы: внутренние (психологические) и внешние (социальные). Мы полагаем, что изучение психологических особенностей личности или факторов поможет осмыслить причины успешности или неуспешности обучения студента в вузе. При одинаковых условиях одни студенты увлеченно работают и преодолевают трудности в обучении, другие – перед возникшими проблемами теряются и пасуют.

-

С . Д. Смирнов рассматривает следующие психологические особенности:

-

– уровень интеллекта (способность усваивать знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач);

-

– креативность (способность самому вырабатывать новые знания);

-

– учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достижении учебных целей;

– высокая самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и др.

Но он отмечает, что ни одно из данных качеств и даже их сочетание не достаточны для того, чтобы определить успешность деятельности студентов [2].

Изучение психологических особенностей личности предпринимались многими исследователями. Для нас представляет большой интерес пятифакторная модель Л. Голдберга, который ввел термин «большая пятерка» и предположил, что отдельные психологические особенности личности (черты личности) говорят о склонностях человека вести себя определенным образом. Главные пять особенностей (факторов):

-

1) нейротизм – негативная эмоциональность, склонность переживать больше, чем другие;

-

2) экстраверсия – активность, направленная во внешний мир;

-

3) открытость опыту – открытость новым идеям;

-

4) сознательность демонстрирует надежность, организованность, мотивированность и саморегуляцию;

-

5) доброжелательность – способность к сочувствию, ориентироваться на интересы группы [3].

Исследование проводилось на базе университета путей сообщения в двух инженерных группах первого и четвертого курсов и в одной группе логистов первого курса. В исследовании приняли участие 92 студента (34% юношей и 66% девушек). 64 студента 1 курса (41 девушка и 23 юноши)

и 28 студентов 4 курса (19 девушек и 9 юношей)

Использовались методики:

-

1. Методика Г. Айзенка (1963 г.) адаптированная А.Г. Шмелёвым) на экстравер-сию-иинтроверсию и нейротизм, EPI (Eysenck Personality Inventory) Она состоит из 57 вопросов, 24 из которых направлены на выявление экстраверсии-интроверсии, 24 других – на оценку эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют контрольную группу вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию и достоверности результатов.

-

2. Методика А. Г. Грецова. В основу положена модель личности Косты и МакКрея (1985), а также «Сквозной биполяр-

ный перечень» Голдберга (1992). На основе теста из 40 вопросов были выделены доминирующие факторы у каждого опрошенного студента, и на основании этих данных были составлены таблицы и графики с предполагаемыми зависимостями.

-

3. Работа с документами из личного кабинета обучающихся по результатам их обучения.

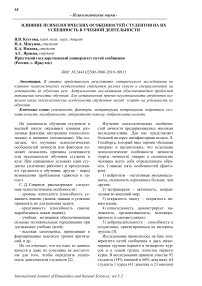

Студенты были разделены на 3 группы по успеваемости: 1 группа (высокий уровень, где средний балл по успеваемости – 4,5-5); 2 группа (средний балл: 3,6-4,4); 3 группа студентов с низкими показателями успеваемости (3,0-3,5). Для каждой из групп были рассчитаны средние баллы по всем факторам. Рассмотрим показатели (таблица 1, рис. 1).

Таблица 1. Средние баллы по 5 факторам

|

Гр |

Сред. балл |

Экстраверт - интроверт |

Нейротизм -устойчивость |

Открытость новому – закрытость новому |

Сознательность -несобранность |

Доброжелательность - враждебность |

|

1 |

4,5-5,0 |

9,06 |

8,38 |

9,25 |

11,25 |

10,13 |

|

2 |

3,5-4,4 |

8,76 |

11,13 |

9,8 |

9,96 |

9,8 |

|

3 |

3,0-3,5 |

10,7 |

10,4 |

11 |

8,57 |

9,57 |

-

Рис. 1. Показатели пятифакторных результатов по трем группам студентов

Анализ преобладающих значений показывает, что у 1 группы студентов (средний балл выше 4,5) самый низкий уровень нейротизма (высокая эмоциональная стабильность) и осознанность обучения (по сравнению с другими группами студентов). Данные студенты более ответственно подходят к учебному процессу и понимают, какие цели они преследуют, по сравнению со второй и третьей группами (ударниками и троечниками).

У первой группы студентов доброжелательность преобладает над теми, у кого средний балл обучения ниже. Доброжела- тельность проявляется в альтруизме, стремлении оказать поддержку, заботиться о других. Существенным для нашего исследования являются такие проявления этого качества, как стремление избегать конфликтов, мягкость, стремление скорее согласиться с другим человеком, чем отстаивать свою точку зрения. Противоположный полюс шкалы связан с высоким уровнем критического мышления, скептицизмом, конфликтностью. Безусловно, в случае учебной деятельности, в которой социальные взаимодействия (общение с преподавателями, студентами, админист- рацией) являются важной составляющей, качества, свойственные шкале Согласие, помогают выполнять её более успешно. Возможно, что в дальнейшей профессиональной жизни студентов эти качества уже не будут играть столь значимой роли. Однако социальное взаимодействие является одной из необходимых частей учебного процесса, и, возможно, именно поэтому эта личностная черта оказывается связанной с высокими академическими достижениями.

Исходя из данных таблицы и рисунка (№ 1) можно увидеть следующую зависимость: чем ниже средний балл, тем выше открытость к познанию нового. Мы полагаем, что студенты, которые не полностью погружены в учебную деятельность, легче адаптируются к другим видам деятельности. Хуже учатся экстраверты, которых больше в третьей подгруппе.

Следующая зависимость нами была выявлена – это зависимость эмоциональной нестабильности (нейротизма) на качество обучения. Нейротизм (нестабильность) в большей степени характерен второй подгруппе (средний балл по оценкам: 3,5-4,4). Для третьей подгруппы особенно слабых студентов он не свойственен. Данные студенты потеряли мотивацию учиться лучше.

В следующих таблицах данные собраны и разделены по гендерному признаку для каждого уровня обучающихся.

Таблица 2. Средние баллы гендерных различий первой группы

|

Пол |

Экстраверт -интроверт |

Нейротизм -устойчивость |

Открытость новому – закрытость новому |

Сознательность -несобранность |

Доброжелательность -враждебность |

|

Мужской |

7 |

3,75 |

8,75 |

11 |

9,5 |

|

Женский |

9,75 |

9,75 |

9,42 |

11,33 |

10,33 |

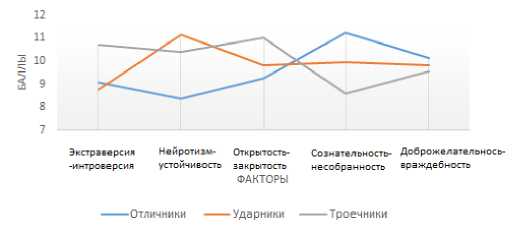

Рис. 2. Показатели гендерных различий студентов первой группы

Анализ таблицы и рисунка (№2) выявляет гендерные различия студентов первой группы по двум психологическим факторам: экстроверсия-интроверсия и нейро- тизм. У девушек показатели нейротизма выше почти в 3 раза, чем у юношей той же группы. У них же выше экстраверсия 9,75 против 7 баллов (рис. 2).

Таблица 3. Средние баллы гендерных различий второй группы

|

Пол |

Экстраверт - интроверт |

Нейротизм -устойчивость |

Открытость новому – закрытость новому |

Сознательность -несобранность |

Доброжелательность - враждебность |

|

Мужской |

8,8 |

8 |

10,2 |

10,8 |

9 |

|

Женский |

8,76 |

11,76 |

9,72 |

9,8 |

9,96 |

Экстраверсия- Нвйротнм- Откро-тоств- Сознательность- Доброжелателоност интроверсия устойчивость захрелоств несобранность -враждебность

ФАКТОРЫ

---Юноши ---Девушки

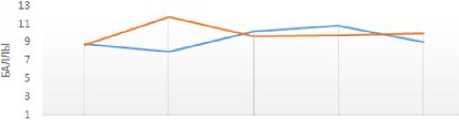

Рис. 3. Показатели гендерных различий студентов второй группы

Анализ результатов (таблица и рисунок 3) показывает незначительные гендерные отличия только по показателям нейротиз-ма. По сравнению с первой группой у юношей данные показатели увеличились больше, чем в 2 раза, у девушек на 20% и демонстрируют среднюю нестбильность (по Г. Айзенку). У девушек средние баллы выходят за рамки эмоциональной стабиль- ности (Средний балл – 12). У юношей стабильность в рамках устойчивости, но показатели повысились по сравнению со студентами первой группы на 6 баллов.

У студентов чуть выше показатели открытости новому опыту, меньше осознанности, больше несобранности по сравнению с первой группой.

Таблица 4. Средние баллы гендерных различий третьей группы

|

Открытость Экстраверт - Нейротизм - новому – за- Сознательность - ол интроверт устойчивость крытость несобранность новому |

Доброжелательность -враждебность |

|

Мужской 9 8 11 11,5 |

6,5 |

|

Женский 11,4 11,4 11 7,4 |

10,8 |

Экстраверсия- Ней рати зм- Открытости- Сознателен ост»- Доброжелателвность интроверсия устойчивость закрытость несобранность враждебность

ФАКТОРЫ

---- Юноши --- Девушки

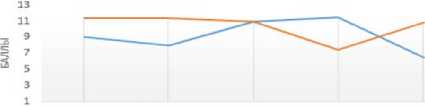

Рис. 4. Показатели гендерных различий студентов третьей группы (средний балл 3,0-3,5)

У троечников эмоциональная нестабильность как и у студентов из второй группы. Но студенты-троечники больше открыты опыту, в большей степени экстравертны. Девушки более несобранны, но доброжелательны. У юношей проявляется агрессивность в поведении. Есть свои преимущества и у «инертных» – они способны работать долго и с глубоким погруже- нием, не отвлекаясь на помехи; отличаются высокой степенью самостоятельности при выполнении заданий; обладают более развитой долговременной памятью. Как и «слабые», они способны к длительной монотонной работе, тщательному планированию и контролю своей деятельности. При несистематическом характере работы, свойственном более чем 60 процентам современных российских студентов, лица с сильной нервной системой имеют преимущества, поскольку способны к мобилизации и авральной подготовке к сдаче экзамена, а «слабые» не справляются с перегрузкой и зачастую отчисляются.

Таким образом, становится необходимым учитывать психологические особен- ности студентов и понимать, что в процессе интенсивной работы повышается осознанность, а при повышении среднего балла успеваемости, в большей степени проявляется удовлетворенность учебой и, как следствие, повышается доброжелательность и стабильность.

Список литературы Влияние психологических особенностей студентов на их успешность в учебной деятельности

- Лаак Я. тер. Big 5: Как измерить человеческую индивидуальность: Оценки и описания / Я. тер Лаак, Г. Бругман; ред. Г.В. Бурменская. - М.: Книжный дом «Университет», 2003. - 112 с.

- Смирнов С. Д. Психологические факторы успешной учебы студентов вуза // Вестник Московского университета: Научный журнал. - 2004. - № 1. - С. 10-35.

- Goldberg L.R. An alternative «description of personality»: The Big-Five factor structure / L.R. Goldberg // Journal of Personality and Social Psychology. - 1990. - Т. 59. - № 6. - С. 1216-1229.