Влияние психотерапевтической коррекции созависимости матерей наркозависимых пациентов на эффективность лечебно-реабилитационного процесса

Автор: Береза Жанна Владимировна, Исаева Елена Рудольфовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская (клиническая) психология

Статья в выпуске: 2 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Отражены результаты исследования феномена созависимости в семьях наркозависимых, а также влияния психотерапевтической коррекции созависимости у матерей на стабильность участия наркозависимых в программе комплексной медицинской реабилитации и формировании стойкой ремиссии. Было выявлено положительное влияние коррекции созависимых паттернов поведения у матерей наркозависимых на прохождение наркозависимыми реабилитационной программы и формирования годовой ремиссии.

Созависимость, комплексная медицинская реабилитация наркозависимых, стационарная реабилитация, психотерапия созависимых, формирование ремиссии

Короткий адрес: https://sciup.org/147233039

IDR: 147233039 | УДК: 159.943 | DOI: 10.14529/psy180206

Текст научной статьи Влияние психотерапевтической коррекции созависимости матерей наркозависимых пациентов на эффективность лечебно-реабилитационного процесса

Постановка проблемы. В последнее время большое внимание специалистов в области аддиктивных расстройств (психических расстройств и расстройств поведения вследствие зависимости от приема психоактивных веществ (ПАВ) – по терминологии Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10) привлекает так называемый феномен созависимости. Этот феномен проявляется рядом изменений и нарушений прежде всего в отношениях и взаимодействиях в семьях, один или несколько членов которых страдают зависимостью от ПАВ. В числе таких проявлений отмечаются и некоторые значимые в клиническом плане психологические и поведенческие паттерны. Психологические механизмы формирования созависимости и ее клинико-психологическое содержание составляют предмет многочисленных дискуссий о природе и проявлениях этого феномена. (Бочаров, 2013; Сирота, 2012; Никифоров, 2006; Calderwood, 2014). В прикладном плане представляется важным тот факт, что поведение родственников пациентов с зависимостью от ПАВ (называемых в научной литературе по этой проблеме созависимыми лицами) зачастую является фактором, препятствующим ли- бо поддерживающим алкоголизацию и наркотизацию, нередко потенцирует или осложняет процесс лечения и реабилитации зависимых от ПАВ лиц, поскольку влияние созависимого прямо или косвенно может определять тактику пациента в принятии либо в отказе пациента от лечения и включения в реабилитационные программы (Москаленко, 2002, с. 312; Макаров, 2013; Эйдемиллер, 2003; Kooyman, 2013; Miller, 2011; Parker, 1988).

Вместе с тем, по данным многочисленных исследований, коррекция неадекватного отношения и поведения созависимых родственников повышает эффективность стабилизации ремиссии больных опийной наркоманией, а также обусловливает положительную клиническую динамику и улучшение социальной адаптации, увеличивает вероятность завершения программы реабилитации больными с положительным результатом (Баранок, Крупицкий, 2012, с. 22; Современные подходы в организации медикосоциальной реабилитации наркологических больных: методические рекомендации; Isaacson, 1991, Кутянова, 2013).

Таким образом, современные подходы к оказанию профессиональной медицинской и психологической помощи пациентам с зави- симостью от ПАВ, в том числе и в целях достижения их медико-психолого-социальной реабилитации, должны предполагать необходимость работы специалистов не только с самим пациентом, но и с его родственниками, а также со всей семейной системой в целом. Представляется очевидным, что такая работа должна проводиться на основе специально разработанных программ семейной, индивидуальной и групповой психотерапии и психологической коррекции.

Примером такого рода системных мероприятий может являться программа «Комплексная психотерапевтическая медицинская модель реабилитации пациентов с химическими и нехимическими аддикциями, расстройствами личностями, а также членов их семей» (далее – КМР), которая успешно разрабатывается и используется в Ассоциации медицинских центров «Бехтерев» г. Санкт-Петербурга на протяжении 9 лет. За это время разработаны и апробированы основные принципы и подходы оказания реабилитационной помощи, позволяющие эффективно работать со «сложными» категориями наркологических больных, прежде всего – с наркозависимыми, имеющими низкую мотивацию на отказ от употребления ПАВ и на продолжение лечения, обладающими низким уровнем реабилитационного потенциала, страдающими коморбидной психической и соматической патологией, в частности – так называемыми «социальнозначимыми заболеваниями (носительство ВИЧ/СПИД, вируса гепатита, туберкулез и т. п.).

Методологической основой представленной выше программы являлась комплексная и тщательная проработка четырех основных факторов формирования и поддержания аддикции – биологического, психологического, социального и духовного. Как следствие, программа полностью соответствует современной концепции зависимости от ПАВ, рассматривающей ее как био-психо-социо-духовное расстройство. Кроме того, в рамках это концепции аддиктивная патология рассматривается с точки зрения современной синергетической модели, то есть как системная проблема

Программа Комплексной стационарной реабилитации представляет собой профессиональное психотерапевтическое сопровождение пациента и членов его семьи на всех этапах оказания комплексной медико-психологосоциальной наркологической помощи. Выделение таких этапов обосновано прежде всего временной периодизацией лечебно-реабилитационного процесса, а также отличиями в его содержании в динамике клиники заболевания и статуса пациента. Таким этапами являются:

-

I. Профессиональное психотерапевтическое сопровождение пациента (членов его семьи) на этапе купирования абстиненции.

-

II. Профессиональное психотерапевтическое сопровождение пациента (членов его семьи) в раннем постабстинентном периоде (начальный этап стационарной реабилитации) – в период с 3–5 до 15–20 суток пребывания пациента в стационаре.

-

III. Профессиональное психотерапевтическое сопровождение пациента (членов его семьи) в позднем постабстинентном периоде и этапе формирования ремиссии – начиная с 21-х суток до 45–120 суток пребывания в стационаре.

-

IV. Профессиональное психотерапевтическое сопровождение пациента (членов его семьи) на этапе ремиссии – амбулаторная постлечебная программа (в течение 1,5–2 года) или 6-месячная программа пребывания в условиях загородного реабилитационного центра длительного проживания с последующей ресоциализацией в течение 3–6 месяцев.

В настоящее время семейная системная психотерапия наркоманий является перспективным, но малоразработанным методом (Холмогорова, 2011, с. 114; Chang, 2012). На наш взгляд, это во многом обусловлено дефицитом практических и теоретических исследований системы взаимоотношений в диаде «наркоман – созависимый». В связи с этим представляется актуальным изучение взаимовлияния в семейной системе «наркоман – созависимый» с точки зрения выделения и оценки факторов, влияющих на успешность реабилитации, что имеет как теоретическое, так и практическое значение. Такого рода исследование может способствовать углублению представлений о феномене созависимо-сти в целом, а также помочь в разработке обоснованных психотерапевтических технологий реабилитации наркозависимых и членов их семей.

Цель исследования : оценить влияние коррекции проявлений созависимости матерей наркозависимых лиц в период прохождения ими специально разработанной программы психотерапевтической поддержки для родственников таких больных, направленной на формирование ремиссии у наркозависимых.

Выборка, материалы, методы и дизайн исследования

В исследование были включены 61 пациент с синдромом зависимости от опиатов либо сочетанной зависимостью от нескольких ПАВ, обследованных в период прохождения ими программы комплексной медицинской стационарной реабилитации. Кроме того, обследовались матери этих пациентов численностью 61 человек. Средний возраст наркоза-висимых пациентов составил 28,47 ± 5,54 лет, возраст респонденток-матерей был представлен в диапазоне от 37 до 70 лет (в среднем – 53,08 ± 7,55 лет).

Все обследованные матери были разделены на две подгруппы по критерию согла-сия/несогласия участия в прохождении программы психотерапевтической поддержки для членов семьи наркозависимых. В первую подгруппу (численностью n 1 = 37) были включены матери, посещавшие групповые и индивидуальные занятия в течение 2 месяцев (с частотой не реже 1 раза в неделю) по программе психотерапевтической поддержки для родственников пациентов в рамках Комплексной Медицинской реабилитации (КМР). Средний возраст респонденток первой подгруппы составил 53,08 ± 8,21 лет. Во вторую подгруппу были включены матери, отказавшиеся от посещения занятий (n = 24), в возрасте в среднем 52,32 ± 6,57 лет. С женщинами этой группы проводились плановые (также с частотой один раз в неделю) психообразовательные беседы и консультации с врачами-наркологами отделения, в ходе которых обсуждались особенности актуального состояния их наркозависимых родственников, шла речь о рекомендуемой тактике их поведения по отношению к наркозависимым, о профилактике рецидивов заболевания и пр. В соответствии с этим же критерием вся выборка наркозависимых также была разделена на две подгруппы: пациенты, чьи матери проходили программу психотерапевтического сопровождения, составили первую подгруппу, пациенты, чьи матери отказались от прохождения программы – вторую подгруппу. При этом у таких пациентов оценивались приверженность следованию программе реабилитации, характер и длительность ремиссии и некоторые другие характеристики реабилитационного потенциала и собственно реабилитации. Такого рода показатели рассматривались в качестве своеобразных «внешних критериев»

для оценки исследованных проявлений соза-висимости у матерей таких пациентов.

Социально-демографические характеристики респонденток обеих групп (возраст, уровень образования, трудовая занятость и семейное положение, наличие зависимого партнера) были сходны по основным показателям, за исключением параметра «семейное положение». Среди матерей, принимавших участие в программе психотерапевтической поддержки, значительно чаще встречались женщины, имеющие мужа (партнера), страдающего алкоголизмом, а основу группы отказавшихся от прохождения программы поддержки составили одинокие женщины.

В начале прохождения программы психотерапевтического сопровождения родственников наркозависимых или при принятии решения об отказе от прохождения такой программы у респонденток обеих групп оценивались социально-демографические характеристики, клинико-психопатологические показатели (сбор анамнестических сведений о жизни и болезни, а также оценка психического статуса и уровня социального функционирования). Клинико-психологические характеристики (оценка степени выраженности тревоги, депрессивных переживаний и вегетативных нарушений, общего уровня дистресса) оценивались с помощью методик: шкала тревоги Шихана и шкала депрессии Цунга, а также SCL-90 (в адаптации Тарабриной, 2001). Для оценки степени выраженности паттернов со-зависимого поведения использовался опросник «Уровень созависимости» (Кулаков, Ваисов, 2002), для оценки семейных взаимоотношений использовались методики «Семейные эмоциональные коммуникации (СЭК)» (Холмогорова, Воликова, 2004) и опросник социальной поддержки (F-SOZU-22, разработанный G. Sommer, T. Fydrich, 1989).

Все матери (n = 61) наркозависимых пациентов были обследованы дважды: в течение первой недели с момента поступления их детей на стационарное лечение и через 6 месяцев после начала лечебно-реабилитационного мероприятий. Исключение составило обследование по методике СЭК, которое проводилось однократно для всех испытуемых, так как методология проведения исследования опиралась на представления о незначительной динамике и изменчивости такого рода коммуникаций у матери и ее ребенка. По итогам психологического тестирования определялись

«сырые» и первичные статистические данные по методикам, выявленные различия между данными в подгруппах оценивались по критерию Манна– Уитни. Оценка «сдвига» результатов обследования в динамике полугодового периода проводилась с использованием Т-критерия Вилкоксона. Кроме того, проводилось катамнестическое исследование в отдаленный период (спустя 1 год).

Результаты исследования

На первом этапе была дифференцированно проведена оценка клинико-психологических показателей у всех обследуемых матерей из семей с наркозависимыми детьми в подгруппах, отличающихся от посеще-ния/непосещения ими групп психотерапевтического сопровождения. Полученные данные представлены в табл. 1.

По результатами сравнения данных обследования в обеих подгруппах матерей нар-козависимых не получено каких-либо различий по уровню их созависимости, однако данные в подгруппах значимо отличались по ряду клинико-психологических показателей. Так, уровень тревожности, соматизации и па-ранояльности был значимо выше у респонденток, отказавшихся от участия в программе. Также были выявлены значимые различия по ряду шкал методики «Семейные эмоциональные коммуникации (СЭК)», в частности: «фактор внешнего благополучия», «фактор индуцирования недоверия к людям», «фактор критики», «фактор элиминации эмоций», а также «интегральный показатель СЭК». Интерпретация такого рода данных показывает, что не участвовавшие в программе КМР матери наркозависимых более склонны скрывать свои семейные проблемы, в большей степени стремятся к поддержанию «фасада внешнего благополучия» своей семьи. Кроме того, они более склонны к критике своего наркозависимого ребенка и менее способны на свободное проявление своих чувств внутри семейной системы. Также было выявлено, что удовлетворенность социальной поддержкой у респонденток этой подгруппы была значимо выше, или, другими словами они гораздо реже страдают от дефицита социальной поддержки, чем участвовавшие в программе матери наркозависимых.

Изменения психологических и клиникопсихопатологических параметров у матерей обеих групп в динамике 6 месяцев проведения мероприятий программы КМР (в начале и в конце лечения их детей), оцененные на основании критерия Вилкоксона, свидетельствуют, об улучшении показателей по большинству измеряемых клинико-психологических переменных у респонденток обеих подгрупп (табл. 2).

Было установлено, что вне зависимости от фактора посещения/непосещения мероприятий программы психотерапевтического сопровождения, у матерей наркозависимых наблюдалось статистически значимое (p < 0,05) улучшение по большинству шкал SCL-90, кроме шкал враждебности и меж-

Таблица 1

Сравнение результатов клинико-психопатологического исследования матерей обеих подгрупп

Согласно результатам исследования, на р- козависимые пациенты из первой подгруппы значительно чаще оставались в программе

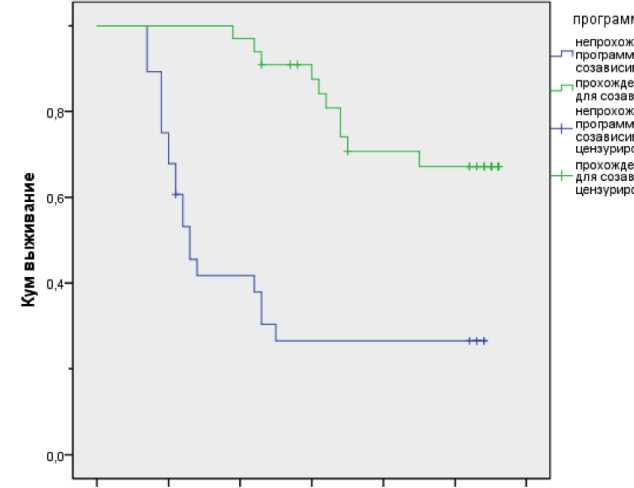

КМР (и, следовательно, имели больший период воздержания от приема ПАВ): средняя продолжительность ремиссии у пациентов из первой подгруппы была 47,75 (SD = 2,24) дней по сравнению с аналогичными данными во второй группе – 23,84 (SD = 3,61) дней. Математикостатистический анализ показателей функции выживаемости Каплана – Мейера (процедура выживания, Kaplan – Meier estimator) подтверждает наличие достоверных различий в длительности участия пациентов разных подгрупп в программе реабилитации (табл. 2, рис. 1). Таким образом, длительность участия наркозависимого члена семьи в программе лечебно-реабилитационных мероприятий была достоверно больше в группе пациентов, чьи матери активно участвовали в программе психотерапевтического сопровождения для родственников.

Таблица 2

Длительность периода воздержания от употребления ПАВ наркозависимыми лицами в исследованных подгруппах пациентов (длительность участия в программе КМР)

|

Группа |

Длительность периода воздержания от ПАВ |

|||

|

M |

SD |

Значения 95 % доверительного интервала |

||

|

Нижняя граница |

Верхняя граница |

|||

|

Группа 1 |

47,75* |

2,44 |

43,35 |

52,14 |

|

Группа 2 |

23,84 |

3,16 |

16,76 |

30,92 |

Примечание. Статистическая значимость различий между группами: * – р < 0,005 (критерий Монтеля–Кокса).

Функции дожития

1,0-

0,2*

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

время_ремиссии

Рис. 1. Длительность участия больных в программе реабилитации (анализ выживаемости Каплана – Мейера). Статистическая значимость различий между группами: р = 0,005 (критерий Мантеля–Кокса)

для СЗ программы

программы

По данным катамнестического исследования, достоверно большее число пациентов первой группы, чьи матери посещали мероприятия программы психотерапевтического сопровождения для родственников наркозави-симых (p < 0,005) находились в абсолютной абстиненции (воздерживались от употребления ПАВ) – 23 человека или 70 % численности этой выборки, в том числе – продолжали лечение в загородном немедицинском реабилитационном центре, находились на амбулаторном наблюдении у врача-нарколога или посещали группы анонимных алкоголиков.

В отличие от этого, численность находившихся в периоде ремиссии наркозависимых, чьи матери не посещали программу психотерапевтического сопровождения, была существенно меньше – 8 человек или только 28 % их выборки. Также было установлено, что среди наркозависимых первой подгруппы значительно чаще встречались лица, прошедшие стационарный этап мероприятий программы КМР полностью (р = 0,005), а также те, кто продолжил лечение в рамках загородной реабилитации (р = 0,002). Результаты исследования представлены в табл. 3.

Таблица 3

Клинические характеристики наркозависимых пациентов подгрупп с разным статусом активности их матерей в реабилитационных мероприятиях

|

Характеристики наркозависимых |

Характер участия/неучастия в программе для созависимых |

Значения χ 2 |

P<0,005 |

|||

|

Отказ от участия (n = 28) |

Участие в программе (n = 33) |

|||||

|

Диагноз |

F11.2 |

N |

7 |

14 |

0,184 |

|

|

% |

30,00 |

40,00 |

||||

|

F19.2 |

N |

21 |

19 |

|||

|

% |

80,00 |

60,00 |

||||

|

% |

50,00 |

80,00 |

||||

|

% |

30,00 |

50,00 |

||||

|

Характеристики комор-бидности |

Отсутствие комор-бидного психического расстройства |

N |

19 |

20 |

0,602 |

|

|

% |

70,00 |

60,00 |

||||

|

Коморбидное психическое расстройство |

N |

9 |

13 |

|||

|

% |

30,00 |

40,00 |

||||

|

Характеристика участия в программе КМР |

Прервал лечение на стационарном этапе |

N |

12 |

7 |

0,005** |

|

|

% |

40,00 |

20,00 |

||||

|

Прервал лечение после стационарного этапа |

N |

7 |

2 |

|||

|

% |

30,00 |

10,00 |

||||

|

Прошел полный курс КМР |

N |

9 |

24 |

|||

|

% |

30,00 |

70,00 |

||||

|

Участие в загородной реабилитации |

Не проходил загородную реабилитацию |

N |

19 |

9 |

0,002** |

OR(95 % ДИ)= 5,63(1,87– 6,96) |

|

% |

70,00 |

30,00 |

||||

|

Прошел длительную загородную реабилитацию |

N |

9 |

24 |

|||

|

% |

30,00 |

70,00 |

||||

|

Прохождение этапов программы КМР |

Выбыл досрочно на стационарном этапе |

N |

12 |

7 |

0,005** |

|

|

% |

40,00 |

20,00 |

||||

|

Прошел только стационарный этап |

N |

7 |

2 |

|||

|

% |

30,00 |

10,00 |

||||

|

Прошел стационарный и загородный этапы |

N |

9 |

24 |

|||

|

% |

30,00 |

70,00 |

||||

|

Годовой катамнез |

Рецидив |

N |

15 |

13 |

0,31 |

|

|

% |

50,00 |

40,00 |

||||

|

Воздержание от употребления ПАВ |

N |

13 |

20 |

|||

|

% |

50,00 |

60,00 |

||||

Таким образом, пациенты, чьи матери проходили программу психотерапевтической поддержки, значительно чаще проходили весь комплекс рекомендованных лечебнореабилитационных мероприятий в рамках программы КМР (р = 0,005) и имели более длительный период воздержания от употребления ПАВ.

Выводы

Прохождение наркозависимыми лицами программы стационарной реабилитации положительно сказывается на динамике клинико-психологических характеристик их матерей, независимо от участия либо не участия матерей в программе психотерапевтической поддержки для созависимых родственников. Вместе с тем, было установлено, что участие в такого рода программах способствует более выраженным позитивным изменениям психологического состояния созависимых и значительному снижению уровня их созависимо-сти. В свою очередь, участие матерей пациентов в программе психотерапевтической поддержки положительно влияет на прохождение наркозависимым всех этапов лечебнореабилитационной программы, способствует увеличению длительности участия больного в этой программе, включая прохождение этапа загородной реабилитации. Именно эти изученные факторы увеличивают вероятность формирования годовой ремиссии у пациентов с зависимостью от приема психоактивных веществ.

Список литературы Влияние психотерапевтической коррекции созависимости матерей наркозависимых пациентов на эффективность лечебно-реабилитационного процесса

- Баранок, Н.В. Влияние психотерапии созависимости родственников на стабилизацию ремиссии больных опийной наркоманией / Н.В. Баранок, Е.М. Крупицкий // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. - 2012. - № 4. - С. 21-24.

- Бочаров, В.В. Нарушения личностного и семейного функционирования родителей пациентов, страдающих героиновой наркоманией / В.В. Бочаров, А.М. Шишкова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». - 2013. - № 3. - С. 75-81.

- Кутянова, И.П. Методы разработки индивидуальных программ реабилитации и ресоциализации наркозависимых / И.П. Кутянова // Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. - М.: Изд-во МГППУ, 2013. - С. 203-209.

- Москаленко, В.Д. Зависимость: семейная болезнь / В.Д. Москаленко. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 336 с.

- Макаров, В.В. Анализ эффективности групповой полимодальной психотерапии алкогольной зависимости / В.В. Макаров, Е.В. Шалаева // Психотерапия. - 2013. - № 12 (132). - С. 10-19.

- Никифоров, И.А. Факторы способствующие развитию зависимости от психоактивных веществ [Электронный ресурс] / И.А. Никифоров // Профилактическая медицина. 2006. - № 2. http://www.mediasphera.ru/ journals/prof/detail/48/451

- Современные подходы в организации медико-социальной реабилитации наркологических больных: методические рекомендации / Е.А. Брюн, Е.А. Кошкина, Т.В. Агибалова, Т.Н. Дудко и др. - М.: Типография ПАРАДИЗ, 2013. - 124 с.

- Сирота, Н.А. Применение и внедрение программ реабилитации и профилактики зависимого поведения как актуальная задача российской клинической психологии [Электронный ресурс] / H.A. Сирота, В.М. Ялтонский // Медицинская психология в России. - 2012. - № 2. - http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_2_13/ nomer/nomer05.php.

- Холмогорова, А.Б. Интегративная психотерапия расстройств аффективного спектра / А.Б. Холмогорова. - М.: ИД Медпрактика-М, 2011. - 480 с.

- Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов / Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. - СПб.: Речь, 2003. - 336 с.

- Calderwood, A.K. Applying the codependency concept to concerned significant others of problem gamblers: Words of caution / A.K. Calderwood, A. Rajesparam // Journal of Gambling Issues. - 2014. - Vol. 29. - P. 1-16.

- Chang, S.H. A cultural perspective on codependency and its treatment / S.H. Chang // Asia Pacific Journal of Counseling and Psychotherapy. - 2012. - Vol. 3(1). - Р. 50-60.

- Isaacson, E.B. Chemical addiction: Individuals and family system / E.B. Isaacson // J. of Chemical Depend. Treat. - 1991. - Vol. 4, № 1. - P. 7-27.

- Kooyman, M. Trauma addiction / M. Kooyman // Материалы III Международной научно-практической конференции «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация». - М.: МГППУ. 2013. - С. 147-160.

- Miller, W.R. Treating Addiction: A Guide for Professionals / W.R. Miller, A. Forcehimes, A. Zweben. - New York: Guilford Press. - 2011. - 464 p.

- Parker, G. Parenta1 style and parentalloss / G. Parker // Handbook of Social Psychiatry / A.S. Henderson, G.D. Burrous (Eds.). - Amsterdam: Elsevier, 1988.