Влияние различных способов обработки панкреатической культи на частоту и тяжесть острого послеоперационного панкреатита после корпорокаудальной резекции поджелудочной железы

Автор: Восканян С.Э., Найденов Е.В., Утешев И.Ю., Артемьев А.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние применения различных способов обработки и формирования культи поджелудочной железы (ПЖ) после ее корпорокаудальных резекций, в том числе в зависимости от диаметра главного панкреатического протока, на частоту развития и тяжесть течения острого послеоперационного панкреатита. Материал и методы. 126 пациентам с новообразованиями тела и/или хвоста ПЖ выполнены дистальные резекции ПЖ. Пациенты распределены на 4 группы. Группа 1 (сравнения): изолированное прошивание главного панкреатического протока культи ПЖ с ее герметизацией прядью большого сальника или гемостатической губкой; группа 2: изолированное прошивание главного панкреатического протока культи ПЖ с последующей герметизацией биологическим клеем 2-октилцианоакрилатом; группа 3: формирование культи ПЖ производили с помощью сшивающе-режущего аппарата; группа 4: выполняли наружное трансдуоденальное трансназальное дренирование расширенного (более 3 мм) главного панкреатического протока. Результаты. Частота острого послеоперационного панкреатита (ОПП) в группе 1 составила 45,8%, в группе 2-44,4%, в группе 3-9,7%, в группе 4-15,0%. Кроме того, в группах сравнения отмечено снижение частоты среднетяжелых форм ОПП. Применение сшивающе-режущего аппарата, а также дренирование главного панкреатического протока проксимальной культи ПЖ приводило к снижению частоты ОПП у больных с диаметром главного панкреатического протока культи ПЖ до 5 мм. Заключение. Применение предложенных способов обработки культи ПЖ после корпорокаудальных резекций ПЖ способствовало снижению частоты развития и тяжести течения острого послеоперационного панкреатита.

Дистальная резекция поджелудочной железы, корпорокаудальная резекция поджелудочной железы, опухоли поджелудочной железы, острый послеоперационный панкреатит, поджелудочная железа

Короткий адрес: https://sciup.org/149135086

IDR: 149135086

Текст научной статьи Влияние различных способов обработки панкреатической культи на частоту и тяжесть острого послеоперационного панкреатита после корпорокаудальной резекции поджелудочной железы

Наиболее часто встречающимся и тяжелым осложнением послеоперационного периода после прямых вмешательств на ПЖ является острый послеоперационный панкреатит (ОПП), частота развития которого, по данным литературы, достигает 50-100% [5–12].

Частота послеоперационных осложнений после дистальных резекций ПЖ остается высокой и может достигать 60% [2, 15], а применение различных способов формирования и обработки проксимальной культи поджелудочной железы, а также препаратов соматостатина и его аналогов не показывает преимуществ в их профилактике [15].

В связи с этим разработка новых способов формирования и обработки проксимальной культи ПЖ после ее дистальных резекций и применение их с целью профилактики ОПП в послеоперационном периоде являются актуальными.

Цель: изучить влияние различных способов обработки и формирования культи поджелудочной железы после ее корпорокаудальных резекций, в том числе в зависимости от диаметра главного панкре-

атического протока, на частоту развития и тяжесть течения острого послеоперационного панкреатита.

Возраст пациентов составил от 20 до 86 лет. 54,8% пациентов являлись пациентами трудоспособного возраста от 21 до 60 лет, среди больных были 51 мужчина и 75 женщин.

В зависимости от способа резекции, обработки и формирования культи ПЖ после ее дистальной резекции пациенты распределены на 4 группы.

Группу 1 (сравнения) составили 48 пациентов, которым выполнено изолированное прошивание главного панкреатического протока культи ПЖ с последующей ее оментизацией прядью большого сальника (группа 1.1; n=28) или локальной герметизацией с помощью гемостатической губки (группа 1.2; n=20).

Группу 2 составили 27 пациентов, которым выполнено изолированное прошивание главного панкреатического протока культи ПЖ с последующей ее локальной герметизацией биологическим клеем 2-октилцианоакрилатом (Дермабонд, Dermabond).

В группе 3 (n=31) корпорокаудальные резекции ПЖ и формирование культи ПЖ выполняли с помощью сшивающе-режущего аппарата Echelon (Ethicon Endo-Surgery, Inc).

Группу 4 составили 20 пациентов с расширенным главным панкреатическим протоком культи ПЖ (более 3 мм), которым после ее дистальной резекции выполняли наружное трансдуоденальное трансназальное дренирование главного панкреатического протока культи ПЖ с его последующим изолированным прошиванием.

Согласно принципам периоперационного прогнозирования [11, 16], в периоперационном периоде у всех пациентов выявлены факторы риска развития острого послеоперационного панкреатита, в связи с

Таблица 1

|

Группы больных |

Степень риска развития ОПП |

||

|

умеренный риск развития ОПП |

высокий риск развития ОПП |

||

|

Группа 1 (n=48) |

абс. % |

15 31,25% |

33 68,75% |

|

Группа 1.1 (n=28) |

абс. % |

9 32,1% |

19 67,9% |

|

Группа 1.2 (n=20) |

абс. % |

6 30,0% |

14 70,0% |

|

Группа 2 (n=27) |

абс. % |

7 25,9% |

20 74,1% |

|

Группа 3 (n=31) |

абс. % |

9 29,0% |

22 71,0% |

|

Группа 4 (n=20) |

абс. % |

4 20,0% |

16 80,0% |

|

Всего |

абс. % |

35 27,8% |

91 72,2% |

П р и м е ч а н и е : различия статистически незначимы (p>0,05) между группами больных (критерий χ2).

Таблица 2

|

Диаметр ГПП |

Группы больных |

|||

|

группа 1 |

группа 2 |

группа 3 |

группа 4 |

|

|

n=48, абс. (%) |

n=27, абс. (%) |

n=31, абс. (%) |

n=20, абс. (%) |

|

|

Менее 3 мм |

30 (62,5%) * |

18 (66,7%) * |

20 (64,5%) * |

- |

|

3–5 мм |

16 (33,3%) * |

8 (29,6%) * |

10 (32,2%) * |

17 (85,0%) |

|

5 мм и более |

2 (4,2%) |

1 (3,7%) |

1 (3,2%) |

3 (15,0%) |

|

П р и м е ч а н и е : ГПП — главный панкреатический проток; * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 4. |

||||

Таблица 3

Структура острого послеоперационного панкреатита у пациентов после корпорокаудальных резекций поджелудочной железы

|

Группы больных |

Частота ОПП |

Формы ОПП |

|||||||||

|

легкая |

среднетяжелая |

тяжелая |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

%1 |

%2 |

абс. |

%1 |

%2 |

абс. |

%1 |

%2 |

|

|

Группа 1 (n=48) |

22 |

45,8 |

6 |

27,3 |

12,5 |

15 |

68,2 |

31,3 |

1 |

4,5 |

2,1 |

|

Группа 1.1 (n=28) |

13 |

46,4 |

3 |

23,1 |

10,7 |

9 |

69,2 |

32,1 |

1 |

8,3 |

3,8 |

|

Группа 1.2 (n=20) |

9 |

45,0 |

3 |

33,3 |

15,0 |

6 |

66,7 |

30,0 |

0 |

0 |

0 |

|

Группа 2 (n=27) |

12 |

44,4 |

10 |

83,3*^° |

37,0*^ |

2 |

16,6 |

7,4*^° |

0 |

0 |

0 |

|

Группа 3 (n=31) |

3 |

9,7*^°ᵛ |

2 |

66,7 |

9,7ᵛ |

1 |

33,3 |

3,2*^° |

0 |

0 |

0 |

|

Группа 4 (n=20) |

3 |

15,0*^°ᵛ |

2 |

66,7 |

10,0ᵛ |

1 |

33,3 |

5,0*^° |

0 |

0 |

0 |

П р и м еч а н и е : ОПП — острый послеоперационный панкреатит (использованы классификация и критерии градации степени тяжести ОПП в соответствии с [6, 11]; %1 — распределение форм ОПП среди пациентов с развившимся осложнением; %2 — частота различных форм ОПП среди всех пациентов в группе. * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой сравнения (критерий χ2); ^ — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой больных 1.1 (критерий χ2); ° — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой больных 1.2 (критерий χ2); ᵛ — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 2 (критерий χ2).

Не выявлено статистически значимых (p>0,05) различий в частоте ОПП после корпорокаудальной резекции ПЖ с последующей локальной герметизацией ее культи 2-октилцианоакрилатом (Дермабонд) (группа 2) по сравнению с группой сравнения, частота ОПП среди больных группы 2 составила 44,4%.

Применение сшивающе-режущего аппарата с целью формирования культи ПЖ после ее корпорокаудальной резекции (группа 3) приводило к статистически значимому (p<0,05) снижению частоты развития ОПП по сравнению с больными группы сравнения и больными группы 2. Частота ОПП у больных группы 3 составила 9,7%.

В группе больных, которым после дистальной резекции ПЖ выполняли дренирование расширенного главного панкреатического протока культи ПЖ (группа 4), частота ОПП составила 15,0% (p<0,05 по сравнению с больными группы сравнения и больными группы 2; p>0,05 по сравнению с больными группы 3).

Среди больных группы сравнения не выявлено статистически значимых (p>0,05) различий в частоте развития ОПП между пациентами после применения оментизации культи ПЖ прядью сальника (группа 1.1) и пациентами после локальной герметизации культи ПЖ с помощью гемостатической губки (группа 1.2) после корпорокаудальных резекций ПЖ (табл. 3). Частота ОПП в группе 1.1 составила 46,4% (p<0,05 по сравнению с больными группы 3 и группы 4). Частота ОПП в группе 1.2 составила 45,0% (p<0,05 по сравнению с больными группы 3 и группы 4).

При изучении структуры ОПП выявлено статистически значимое (p<0,05) снижение частоты среднетяжелых форм ОПП у больных групп 2, 3 и 4 по сравнению с больными группы сравнения, а также группы 1.1 и группы 1.2. Кроме того выявлено статистически значимое (p<0,05) увеличение частоты легких форм ОПП у пациентов группы 2 по сравнению с пациентами группы сравнения, группы 3 и группы 4.

Тяжелых форм ОПП у пациентов групп 2, 3 и 4 выявлено не было.

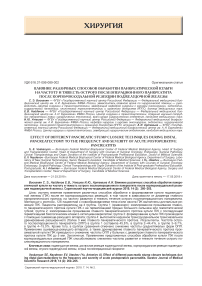

Не выявлено статистически значимой (p>0,05) разницы в частоте развития ОПП среди пациентов с умеренной степенью риска развития осложнения после корпорокаудальных резекций ПЖ среди пациентов сравниваемых групп (рис. 2).

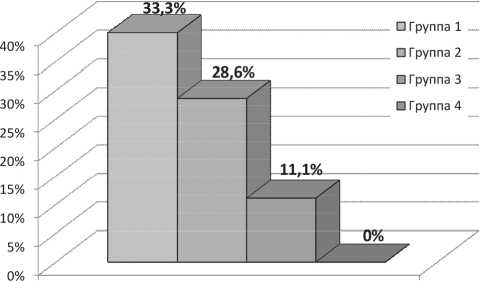

Частота ОПП среди пациентов с высокой степенью риска развития осложнения в группе сравнения составила 51,5%, в группе 2-50,0% (p>0,05 по срав-

Частота острого послеоперационного панкреатита

Рис. 2. Влияние различных способов обработки культи поджелудочной железы после корпорокаудальных резекций на частоту острого послеоперационного панкреатита у больных с умеренной степенью риска развития осложнения

Частота острого послеоперационного панкреатита

Рис. 3. Влияние различных способов обработки культи поджелудочной железы после корпорокаудальных резекций на частоту острого послеоперационного панкреатита у больных с высокой степенью риска развития осложнения: * — различия статистически значимы по сравнению с группой сравнения (группа 1), уровень значимости — p<0,05 (критерий χ2). ^ — различия статистически значимы по сравнению с группой 2, уровень значимости — p<0,05 (критерий χ2)

нению с группой сравнения), в группе 3-9,1 % (p<0,05 по сравнению с группой сравнения и группой 2) и в группе 4-18,75% (p<0,05 по сравнению с группой сравнения) (рис. 3).

Таблица 4

Частота развития острого послеоперационного панкреатита после корпорокаудальных резекций поджелудочной железы в зависимости от диаметра главного панкреатического протока в группах больных

|

Диаметр ГПП |

Группы больных |

Частота ОПП |

|||

|

абс. |

%1 |

%2 |

%3 |

||

|

Группа 1 (n=30) |

12 |

40,0 |

25,0 |

54,5 |

|

|

<3 мм |

Группа 2 (n=18) |

6 |

33,3 |

22,2 |

50,0 |

|

Группа 3 (n=20) |

1 |

5,0*^ |

3,2*^ |

33,3 |

|

|

Группа 1 (n=16) |

9 |

56,3 |

18,8 |

40,1 |

|

|

3–5 мм |

Группа 2 (n=8) |

5 |

62,5 |

18,5 |

41,2 |

|

Группа 3 (n=10) |

1 |

10,0*^ |

3,2*^ |

33,3 |

|

|

Группа 4 (n=17) |

2 |

11,8*^ |

10,0 |

66,7 |

|

|

Группа 1 (n=2) |

1 |

50,0 |

2,1 |

4,5 |

|

|

>5 мм |

Группа 2 (n=1) |

1 |

100,0 |

3,7 |

8,3 |

|

Группа 3 (n=1) |

1 |

100,0 |

3,2 |

33,3 |

|

|

Группа 4 (n=3) |

1 |

33,3 |

5,0 |

33,3 |

|

П р и м еч а н и е : ГПП — главный панкреатический проток; ОПП — острый послеоперационный панкреатит (использованы классификация и критерии градации степени тяжести ОПП в соответствии с [6, 11]; %1 — частота ОПП среди пациентов с данным диаметром ГПП; %2 — частота ОПП среди всех пациентов в группе; %3 — доля ОПП среди всех пациентов с развившимся ОПП в данной группе больных; * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой сравнения (критерий χ2); ^ — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 2 (критерий χ2).

Степанов С. Н. Диагностика и профилактика послеоперационного панкреатита. Хирургия 2012; (4): 63–9).

Список литературы Влияние различных способов обработки панкреатической культи на частоту и тяжесть острого послеоперационного панкреатита после корпорокаудальной резекции поджелудочной железы

- Лядов В. К., Новожилов Н.В. Лекарственная терапия после операций на поджелудочной железе. Поликлиника 2015; 1 (1): 21-5

- Ejaz A, Sachs T, He J, Spolverato G, Hirose K, Ahuja N, Wolfgang CL, Makary MA, Weiss M, Pawlik TM. A comparison of open and minimally invasive Surgery for hepatic and pancreatic resections using the Nationwide Inpatient Sample. Surgery 2014; 156: 538-47. DOI: 10.1016/j.surg.2014.03.046

- Justin V, Fingerhut A, Khatkov I, Uranues S. Laparoscopic pancreatic resection: a review. Transl Gastroenterol Hepatol 2016; 1: 36. DOI: 10.21037/tgh.2016.04.02

- Mehrabi A, Hafezi M, Arvin J, Esmaelizadeh M, Garoussi C, Emami G, Kossler-Ebs J, Muller-Stich BP, Buchler MW, Hackert T, Diener MK. A systematic review and meta-analysis of laparoscopic versus open distal pancreatectomy for benign and malignant lesions of the pancreas: it's time to randomize. Surgery 2015; 157(1): 45-55. DOI: 10.1016/j.surg.2014.06.081

- Оноприев В. И., Коротько Г. Ф., Рогаль М.Л., Восканян С. Э. Панкреатодуоденальная резекция (аспекты хирургической техники, функциональные последствия). Краснодар, 2005; 135 с.

- Восканян С.Э. Морфофункциональная организация поджелудочной железы и клинико-экспериментальные аспекты острого послеоперационного панкреатита: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Москва, 2013; 48 с.

- Восканян С. Э., Корсаков И.Н., Найденов Е.В. Профилактика острого послеоперационного панкреатита в хирургии рака поджелудочной железы. Анналы хирургической гепатологии 2013; 18 (2): 95-102

- Восканян С. Э., Забелин М. В., Найденов Е. В., Артемьев А. И., Уте-шев И.Ю. Результаты комплексной профилактики острого послеоперационного панкреатита после прямых операций на поджелудочной железе. Анналы хирургии 2015; (6): 14-9

- Кригер А. Г., Кубышкин В.A., Kap-мазановский Г. Г. и др. Послеоперационный панкреатит при хирургических вмешательствах на поджелудочной железе. Хирургия 2012; (4): 14-9

- Вычужанин Д. В., Егоров А. В., Левкин В. В., Харлов Н.С., Степанов С. Н. Диагностика и профилактика послеоперационного панкреатита. Хирургия 2012; (4): 63-9

- Восканян С. Э., Коротько Г. Ф. Морфофункциональная организация поджелудочной железы и острый послеоперационный панкреатит (экспериментальные и клинические аспекты). М.: Литтерра, 2017; 528 с

- Laaninen М., Blauer М., Vasama К., Jin Н., Raty S., Sand J., Nordback I., Laukkarinen J. The risk for immediate postoperative complications after pancreaticoduodenectomy is increased by high frequency of acinar cells and decreased by prevalent fibrosis of the cut edge of Pancreas. Pancreas 2012; 41 (6): 957-61

- Bassi O, DervenisO, Butturini G., Fingerhut A., Yeo C, Izbicki J., Neoptolemos J., Sarr M., Traverso W., Buchler M., for the International Study Group on Pancreatic Fistula Definition Postoperative Pancreatic Fistula: An international study group (ISGPF) definition. Surgery 2005; 138 (1): 8-13

- Lermite E., Sommacale D., Piardi T, Arnaud J.P, Sauvanet A., Dejong OH., Pessaux P. Complications after pancreatic resection: diagnosis, prevention and management. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2013; 37 (3): 230-9.

- DOI: 10.1016/j.clinre.2013.01.003

- Кригер А.Г., Бере-лавичус С. В., Смирнов А. В., Горин Д. О, Ахтанин Е.А. Сравнительные результаты открытой робот-ассистированной и лапароскопической дистальной резекции поджелудочной железы. Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова 2015; 1: 23-9.

- DOI: 10.17116/hirurgia2015123-29

- Восканян С. Э., Котенко К.В., Корсаков И.Н., Найденов Е.В. Прогнозирование развития острого панкреатита как осложнения после оперативных вмешательств на поджелудочной железе. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2014; 9 (109): 61-68

- Реброва О.Ю. И вновь о качестве статистических аспектов медицинских публикаций: состояние проблемы, рекомендации, рецензирование. Медицинские технологии: Оценка и выбор 2014; 15(1): 8-10.