Влияние сельскохозяйственных культур-фитомелиорантов на изменение плодородия и продуктивности эродированных чернозёмов Западного Предкавказья

Автор: Жданов С.Г., Ревенко В.Ю., Белоусов М.М.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 2 (162), 2015 года.

Бесплатный доступ

В 1991-2011 гг. в стационарном севообороте ФГБНУ «Армавирской опытной станции ВНИИМК» на черноземе обыкновенном проводилось изучение мелиорирующей эффективности культур-фитомелиорантов в трех 13 -польных севооборотах: зернопропашном; зернотравопропашном с эспарцетом; зернотравопропашном с люцерной, на фоне двух систем основной обработки почвы -традиционной и почвозащитной. В зависимости от культуры на контрольном варианте глубина основной обработки почвы составляла 22-30 см. Обработка почвы на почвозащитном варианте: для озимой пшеницы по яровым предшественникам - мульчирующая (поверхностная) дисковая на глубину 8-10 см, по колосовому предшественнику - мелкая отвальная вспашка на глубину 14-16 см. Проведенные исследования и анализ полученных результатов показывают, что на факторы плодо родия (влажность, плотность, содержание подвижных форм основных элементов питания) в большей степени влияют биологические особенности возделываемых сельскохозяйственных культур в различных типах севооборотов и в меньшей степени технологии их возделывания. За 20 лет после начала проведения исследований содержание гумуса в пахотном слое почвы снизилось в среднем по севооборотам на 0,17 % при традиционной технологии и на 0,06 % при почвозащитной. В севообороте с люцерной содержание гумуса оставалось на уровне исходного (4,05 %).

Фитомелиоративное воздействие, факторы плодородия, гумус, стационарный опыт, севооборот, основная обработка почвы, продуктивность севооборота

Короткий адрес: https://sciup.org/142151242

IDR: 142151242 | УДК: 631.5:631.153.3

Текст научной статьи Влияние сельскохозяйственных культур-фитомелиорантов на изменение плодородия и продуктивности эродированных чернозёмов Западного Предкавказья

The ameliorative efficiency of crops-phytoameliorants was studied in stationary crop rotation on common chernozem at Armavirskaya experimental station of VNIIMK in 1991–2011. The research was conducted in three 13-field crop rotations: with grain crops, with grain and grasses and esparcet (holy clover), with application of two systems of the primary soil treatment: traditional and soil protective. Depending on the crops the depth of the primary soil treatment in control was 22–30 cm. The soil treatments due to soil protective technology were as following: surface disk treatment on depth 8–10 cm under the winter wheat after spring forecrops, shallow moldboard treatment on depth 14–16 cm after cereal forecrops. These researches and analysis of the obtained results showed that factors of fertility (moistening, density, content of the mobile forms of the main nutrients in soil) are influenced mostly by biological features of cultivated crops in the different types of crop rotations and less – by cultivation technology. For twenty years after the beginning of the research, humus content in soil decreased in average to crop rotations on 0.17% at traditional cultivation and on 0.06% at soil protective cultivation. Humus content in crop rotation with alfalfa was at the initial level (4.05%).

Одним из путей подъема производительности гектара пашни является внедрение в производство севооборотов с культурами, имеющими глубоко проникающую корневую систему и позволяющими использовать запасы влаги и питательные вещества с глубины три метра и более. К таким культурам относятся: сорго, эспарцет, люцерна и др.

Станков [10], Курсанов А.Л. (1957), Ляшко Н.Ф. (1957) и другие установили, что корни растений являются не только органами поглощения и проведения веществ, но и участвуют в синтезе многих органических соединений, они участвуют в физиологических процессах надземных органов [10].

Изучая типы корневых систем у люцерны, Физатов Ф.И. пришел к выводу, что наиболее ценны растения с мощным стержневым корнем и хотя бы со слабым ветвлением в пахотном горизонте, т.к. такое растение способно проникать на большую глубину, потребляя влагу и питательные вещества [15].

По данным Думитрашко [6], минерализация гумуса почвы происходит интенсивнее в чернозёмах карбонатных и обыкновенных, чем в типичных и выщелоченных. За ротацию 5-польного зерносвекловичного севооборота с 80 % пропашных культур, запас гумуса в слое почвы 0–60 см уменьшился на 5,9 т/га, а в 5-польном зернотравяном севообороте с тремя полями люцерны и двумя полями озимой пшеницы он увеличился на 3,4 т/га. Уменьшение доли пропашных культур в севообороте снизило темпы минерализации гумуса, однако баланс его в почве был бездефицитным только при применении 11–12 т/га подстилочного навоза [6].

По данным исследований Краснодарского НИИСХ, проведенных на выщелоченном и обыкновенном черноземах Кубани, на неудобренном фоне севообороты с многолетними травами или занятым эспарцетом паром имели преимущество перед зернопропашными севооборотами, особенно по урожаю зерна озимой пшеницы [13].

Тишков [14] считает, что послеуборочные растительные остатки и удобрения в зернопропашном севообороте с масличными культурами не снижают потери гумуса от минерализации, обеспечи- вают положительный баланс фосфора и калия и уменьшают дефицит баланса азота. В исследованиях ВНИИМК установлено, что при ежегодной отвальной вспашке к концу четвертой ротации севооборота содержание гумуса за последние 20 лет увеличилось на 0,17 % и составило 3,24 %, а по дисковому лущению уменьшилось на 0,08 %, составив соответственно 3,26 % [3].

Таким образом, исследования, направленные на изучение фитомелиоративного воздействия сельскохозяйственных культур на изменение некоторых факторов плодородия чернозема обыкновенного и продуктивности различных типов севооборотов, являются актуальными для эродированных черноземов Западного Предкавказья. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение и обоснование севооборотов, обеспечивающих максимальную продуктивность при различных технологиях возделывания полевых культур.

Материалы и методы. В работе приводятся результаты исследований, проведённых в длительном стационарном полевом опыте ФГБНУ «Армавирская опытная станция ВНИИМК» (г. Армавир) на чернозёме обыкновенном слабогумусном тяжелосуглинистом в период с 1992 по 2011 гг.

Перед закладкой опыта содержание гумуса в пахотном слое колебалось от 3,80 до 4,20 %, нитратного азота – от 18 до 22 мг/кг сухой почвы (по методу Крав-кова), подвижного фосфора – от 42 до 56 мг/кг сухой почвы (по Мачигину), обменного калия – от 280 до305 мг/кг сухой почвы (в вытяжке по Мачигину), pH (водной) – 6,8–7,2, ёмкость поглощения – 32,4–33,4 мг-экв. на 100 г почвы.

Исследования проводились в трёх 13-польных севооборотах. Опыт многофакторный. Первый фактор – севооборот, второй – обработка почвы (традиционная и почвозащитная).

Типы севооборотов с чередованием культур:

I – зернопропашной: 1 – озимая пшеница, 2 – озимая пшеница, 3 – сахарная свекла, 4 – озимая пшеница, 5 – горох, 6 – озимая пшеница, 7 – кукуруза на зерно,

8 – озимая пшеница, 9 – соя, 10 – озимая пшеница, 11 – подсолнечник, 12 – озимая пшеница, 13 – кукуруза на силос.

II – зернотравопропашной с эспарцетом: 1 – эспарцет + кукуруза на силос (повторный посев), 2 – озимая пшеница, 3 – сорго на зерно, 4 – озимая пшеница, 5 – подсолнечник, 6 – озимая пшеница + эспарцет (летний посев), 7 – эспарцет + кукуруза на силос (повторный посев), 8 – озимая пшеница, 9 – кукуруза на зерно, 10 – озимая пшеница + эспарцет (летний посев), 11 – эспарцет (семена), 12 – кукуруза на зерно, 13 – озимая пшеница + эспарцет (летний посев).

III – зернопропашной с люцерной: 1 – люцерна, 2 – люцерна, 3 – озимая пшеница, 4 – озимая пшеница, 5 – сахарная свекла, 6 – горох, 7 – озимая пшеница, 8 – кукуруза на зерно, 9 – озимая пшеница, 10 – озимый ячмень, 11 – подсолнечник, 12 – кукуруза на силос, 13 – озимая пшеница с подсевом люцерны. Структура севооборотов приведена в таблице 1.

Таблица 1

Структура севооборотов

|

Культура |

% в севообороте |

||

|

I |

II |

III |

|

|

Озимая пшеница |

53,8 |

46,1 |

38,4 |

|

Озимый ячмень |

- |

- |

7,7 |

|

Кукуруза на зерно |

7,7 |

15,4 |

7,7 |

|

Кукуруза на силос |

7,7 |

- |

7,7 |

|

Сахарная свекла |

7,7 |

- |

7,7 |

|

Бобовые: горох соя |

7,7 |

- |

7,7 |

|

7,7 |

- |

7,7 |

|

|

Подсолнечник |

7,7 |

7,7 |

7,7 |

|

Многолетние травы |

- |

23,1 |

14,5 |

|

Сорго |

- |

7,7 |

- |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

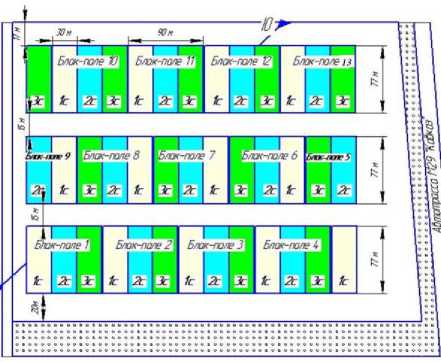

Все три севооборота расположены на одном участке размером 400 м × 300 м. Рельеф участка опытных севооборотов ровный. Стационар представлен 13-ю объединенными блоками полей (рис. 1). Площадь каждого объединенного поля равна 6930 м 2 , а отдельного – 2310 м 2 .

Обработка почвы в севооборотах проводилась по двум вариантам. В первом (1) – по традиционной технологии (от вальная вспашка) – контроль, во втором варианте (2) – по почвозащитной (с использованием противоэрозионных орудий). В зависимости от культуры на контрольном варианте глубина основной обработки почвы составляла 22–30 см. Обработка почвы на почвозащитном варианте: для озимой пшеницы по яровым предшественникам – мульчирующая (поверхностная) дисковая на глубину 8–10 см, по колосовому предшественнику – мелкая отвальная вспашка на глубину 14–16 см.

Рисунок 1 – Схема стационарного опыта (1с – I севооборот, 2с – II севооборот, 3с – III севооборот)

Повторность опыта двукратная. Площадь делянки: общая 577,5 м 2 , учетная – 210 м 2 .

В стационарном опыте минеральные удобрения вносились в основном приёме, при посеве и в подкормку в дозах, рекомендованных для северо-восточной зоны Краснодарского края.

Вхождение в опыт проводилось сразу всеми полями севооборотов согласно ротационным таблицам. Поэтому повторность во времени получается 13-кратная. Первая ротация (1993–2005 гг.) выдержана полностью по всем культурам севооборотов. С 2006 г. произошли изменения в наборе культур – исключены горох и кукуруза. В связи с этим в статье приводятся обобщенные экспериментальные данные за первую ротацию, за исключением динамики содержания подвижных форм элементов питания и гумуса.

Закладка и проведение опытов, отбор почвенных образцов, анализы и наблюдения проведены согласно общепринятым методикам: содержание гумуса по методу Тюрина [1] , Р2О5 и К2О – по методу Ма- чигина [1], нитратный азот – по ГОСТ 27395-87, агрофизические показатели определяли по [4], корневую систему и показатели плодородия по [9], статистическую обработку вели по методике, в изложении Доспехова [5].

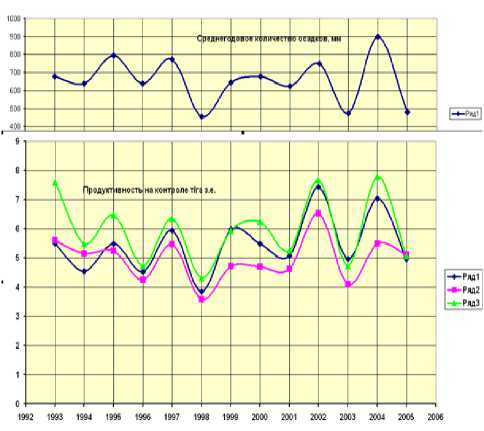

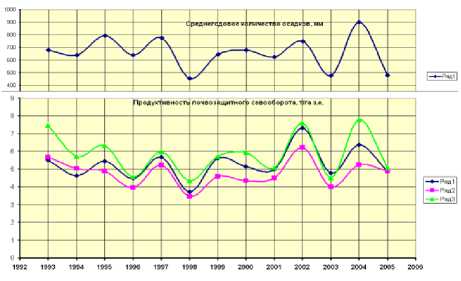

Результаты и обсуждение. За 13 лет (1993–2005 гг.) проведенных исследований среднегодовое количество выпавших осадков составило 657 мм, при среднемноголетней норме 591 мм (рис. 2). То есть в основном в зоне проведения исследований наблюдалось достаточное количество осадков для влагонакопления, роста и развития всех культур севооборотов.

Рисунок 2 – Среднегодовое количество осадков за период исследований (1993–2005 гг.)

Фитомелиоративная роль сорго, люцерны, эспарцета выражена не только увеличением общей массы корневой системы, но и глубиной проникновения корней по почвенному профилю (табл. 2). Следовательно, данные культуры способны освоить нижележащие слои почвы и служить растениям с менее развитой корневой системой для их более глубокого проникновения. Так, глубина проникновения корней озимой пшеницы, возделываемой после сорго зернового, составила 250 см, а после озимой пшеницы – 190 см. При этом общая масса корней озимой пшеницы после сорго зернового была больше на 28 %, чем после озимой пшеницы.

В своих исследованиях мы также провели учёт корней в 3-метровом слое почвы под сорго зерновым и под люцерной второго года жизни. У сорго глубина проникновения корней достигла 290 см, их масса в слое 280–290 см составила

0,8 г/м 2 (масса корней представлена в воздушно-сухом состоянии). У люцерны второго года жизни корни проникали глубже трёх метров и их масса в слое 290–300 см составила 6,72 г/м. 2 Общая масса корней в 3-метровом слое составила у сорго 871 г/м 2 , у люцерны – 1429 г/м 2 .

Выявлено, что севооборот с люцерной, имеющей развитую корневую систему, обеспечил наивысшую продуктивность гектара пашни за период ротации. Сизов О.А., Извеков А.С. и др. (2010) в своих исследованиях также отмечали, что освоение нижних горизонтов почвенногрунтовой толщи, содержащих значительное количество влаги и элементов питания, за счёт глубоко проникающей корневой системы обеспечивает высокую продуктивность гектара пашни опытного зернопропашного севооборота (на уровне 6,5 т/га з. ед.) [11].

Таблица 2

Глубина проникновения (см) и масса корней (г/м2) отдельных культур севооборотов (1992 г.)

|

Слой почвы, см |

Сорго зерновое |

Люцерна 2-го года вегетации |

Эспарцет 2-го года вегетации |

Озимая пшеница по озимой пшенице |

Озимая пшеница по сорго зерновому |

|||||

|

масса, г/м² |

% |

масса, г/м² |

% |

масса, г/м² |

% |

масса, г/м² |

% |

масса, г/м² |

% |

|

|

0–30 |

530,3 |

60,9 |

713,6 |

50,5 |

760,0 |

70,3 |

531,0 |

90,7 |

647,2 |

79,7 |

|

30–60 |

108,0 |

12,4 |

179,8 |

12, |

80,3 |

7,4 |

25,2 |

4,4 |

54,0 |

6,6 |

|

60–100 |

115,9 |

13,3 |

150,4 |

10,5 |

71,5 |

6,6 |

14,2 |

2,4 |

41,5 |

5,2 |

|

100–150 |

89,0 |

10,2 |

137,6 |

9,6 |

87,8 |

8,1 |

8,9 |

1,5 |

46,3 |

5,7 |

|

150–200 |

23,0 |

2,6 |

125,9 |

8,8 |

60,6 |

5,6 |

6,4 |

1,1 |

20,1 |

2,5 |

|

200–250 |

4,0 |

0,5 |

90,1 |

6,3 |

15,1 |

1,5 |

- |

- |

2,5 |

0,3 |

|

250–300 |

0,4 |

0,1 |

31,2 |

2,2 |

1,8 |

0,2 |

- |

- |

- |

- |

|

300–350 |

- |

- |

- |

- |

3,0 |

0,3 |

- |

- |

- |

- |

|

0–350 |

870,6 |

100,0 |

1428,6 |

100,0 |

1080,1 |

100,0 |

585,7 |

100,0 |

811,6 |

100,0 |

|

Глубина проникновения, см |

290 |

- |

300 |

- |

350 |

- |

190 |

- |

- |

250 |

Наряду с возделываемой культурой определенное влияние на состояние почвы оказывал предшественник. Под ози мой пшеницей после сорго зернового показатели влажности и плотности почвы характеризовались лучшими результатами в пользу предшественника сорго. Вследствие разрыхляющей способности корней на глубине до 2 м почва была ме- нее уплотнена после люцерны, чем после озимой пшеницы, размещенной после сорго зернового и колосового предшественника.

В целом за ротацию севооборотов плотность почвы, независимо от типа севооборота, в слое 0–40 см на почвозащитном варианте была на 0,01–0,03 г/см 3 больше, чем в контроле (табл. 3).

Таблица 3

Плотность почвы (г/см3) по севооборотам и технологиям в слое 0–40 см (1993–2005 гг.)

|

Севооборот |

Технология |

Плотность почвы, г/см3 |

||

|

весной |

осенью |

среднее за вегетацию |

||

|

I |

1(к) |

1,17 |

1,23 |

1,20 |

|

2 |

1,20 |

1,25 |

1,23 |

|

|

х |

1,19 |

1,24 |

1,22 |

|

|

II |

1(к) |

1,16 |

1,25 |

1,21 |

|

2 |

1,20 |

1,25 |

1,23 |

|

|

х |

1,18 |

1,25 |

1,22 |

|

|

III |

1(к) |

1,18 |

1,23 |

1,21 |

|

2 |

1,19 |

1,24 |

1,22 |

|

|

х |

1,19 |

1,24 |

1,22 |

|

Анализ данных таблицы 4 указывает на более экономный расход продуктивной влаги почвы при почвозащитной технологии возделывания культур по всем типам севооборотов (снижение составляет от 2,2 до 5,4 %).

Таблица 4

Запасы и расход продуктивной влаги (мм) по севооборотам и технологиям в слое 0–150 см (1993–2005 гг.)

Если содержание гумуса и азота в почве можно повышать путем внесения органики, сидератов, возделывания бобовых культур, то содержание фосфора и калия в почве можно повысить в большей степени внесением минеральных удобрений, содержащих эти элементы. Поэтому эта проблема более сложная и затратная – необходимо вносить оптимальные дозы минеральных удобрений, рассчитанные на планируемую урожайность на нормативной основе.

Содержание обменного калия в почвах края также закономерно уменьшается. За анализируемый период содержание K 2 O в среднем по краю снизилось с 420 до 403 мг/кг почвы, или на 4 %, что значительно меньше показателя по фосфору. Динамика изменения содержания калия также подтверждает необходимость повышения доз внесения K 2 O согласно научно обоснованной системе применения удобрений [12].

Анализ динамики содержания питательных веществ в почве по севооборотам опыта (табл. 5) указывает на значительное их снижение в пахотном слое почвы по всем типам севооборотов и технологиям возделывания сельскохозяйственных культур. Исключение составляет III севооборот, где получен положительный баланс по нитратному азоту вследствие размещения озимой пшеницы по люцерне. Содержание подвижного фосфора и обменного калия снизилось за 16 лет исследований в среднем на 23,5 и 12,5 % соответственно, что составляет в среднем 1,5 и 0,8 % за год по Р 2 О 5 и К 2 О. Объясняется это постепенными деградацион-ными процессами, происходящими с почвой, а также сокращением внесения основной дозы фосфорно-калийных удобрений за последние пять лет исследований.

Эффективность плодородия почв Краснодарского края по подвижному фосфору в среднем снизилась с 34,8 мг/кг в 1985– 1992 гг. (V тур обследования) до 26,1 мг/кг в 2005–2007 гг. (IX тур обследования), или на 25 % [12]. Это весьма интенсивное

Таблица 5

а в

§ S в

S в в

§ в в

В в в i в в

|

о |

о^ |

1—| |

СП ОО |

00 |

co ci Cl |

40^ ci СЧ |

CO ci СЧ |

00^ ri |

ri |

СП 00 |

00^ o< |

o^ |

ГІ |

|

-н |

CD ri |

■о СП С| |

O' ri |

O' 40" 40 |

■0 ol 40 |

O' 40 |

O' 0" |

0^ ri |

O' ci СЧ |

O' СЧ |

0^ ci |

0^ on CH |

|

|

о ci |

CI 40 CI |

сп мп Г-4 |

0-4 |

О m Cl |

40 m Cl |

m (N |

m on (N |

m (N |

Cl Cl |

00 (N |

О Cl |

s |

|

|

МП О. О. |

КП 40 CI |

40 ci |

0 ci |

40 04 Cl |

on 0 m |

0 0 m |

m 40 Cl |

0 Cl |

0 Cl |

(N |

Cl 00 Cl |

04 Cl |

|

|

о |

о^ |

ип сч |

■о oo Cl |

40" Cl |

cq ЧП Cl |

40^ l/i СЧ |

00^ |

0^ 00" |

СП on |

00^ ^ |

^ ri ^ |

||

|

-н |

ип ri |

un |

0 |

ci |

ci |

c^ ci |

0^ vi |

^ 00 |

СП ri |

00^ o' |

try |

||

|

о ci |

40 m |

0 |

40^ 00' m |

m |

00' m |

m |

m |

^ m |

^ m |

СП m |

00' m |

rn |

|

|

МП О. О. |

cq о |

on |

40^ ci КП |

0 |

00^ |

40^ |

0^ |

O' 0 |

|||||

|

о |

о^ |

СП ю |

00 сп |

CH ^ |

UH m |

■0 o' СЧ |

0^ 00" СЧ |

CD on on + |

cn 00' r^ + |

oi m + |

c^ |

Гү |

vi |

|

-н |

ОО о |

1—1 |

0^ |

0 |

СП |

c^ ci + |

СП + |

+ |

c^ 0 |

СП о |

СП о |

||

|

о ci |

^р |

ri |

40^ ri |

40^ ri |

00^ ri |

^ ГП |

C^ 40" |

0^ 1/i |

O' 40" |

40^ |

o^ ri |

c^ |

|

|

МП О. О. |

о^ |

^p |

UH ur |

ГП |

^ |

O' |

40^ |

СП |

00^ |

c^ |

^ |

||

|

О к я s х 2 н 4 |

3 |

ci |

IK |

3 |

Cl |

IK |

3 |

Cl |

IK |

3 |

Cl |

IK |

|

|

св Й о & о ю о о м о и |

о св £ S я ID Я И О § Я я « и о |

0 я 0 9 0 я я 2 0 « o' s U g |

св я Я о W Я' св О § Я го О О R |

0 & 0 0 0 0 2 я H 0 0 я Ct 0 и |

|||||||||

Мониторинговый анализ гумусного состояния черноземов за последние 45–50 лет по зонам Краснодарского края показал, что произошли существенные его количественные и качественные изменения [2]. Одной из причин явилось увеличение коэффициента распаханности территории, который в данном агроландшафте и так превышал допустимые нормы. Нарушение почвенно-экологического равновесия в агроэкосистемах: интенсивная обработка почвы – значительно интенсифицировало минерализацию органического вещества в чернозёмах Кубани и повлекло начало деградационных процессов. Кроме того, установлено, что чернозёмы со временем потеряли своё исходное плодородие за счёт дефляционных и эрозионных процессов. Сравнение данных до распашки чернозёмов и в последующие периоды использования их под пашню с аналогичными показателями последних лет убедительно свидетельствуют, что за этот период чернозёмами потеряно до 40–42 % гумуса.

Поэтому сохранение и повышение его запасов в почвах является весьма актуальной задачей. Чтобы предотвратить дальнейшие потери гумуса, необходимо вносить повышенные дозы органических удобрений, повсеместно повышать площади многолетних бобовых трав и зернобобовых культур, повышать их продуктивность, шире практиковать посев сидеральных культур, внедрять про-тивоэрозионные мероприятия, применять химическую мелиорацию на кислых некарбонатных почвах.

В соответствии с программой исследований было предусмотрено ежегодное возвращение в почву, в измельчённом виде, растительных остатков культур (включая сорную растительность), что позволило стабилизировать и поддерживать положительный гумусовый баланс, особенно на почвозащитном варианте в севообороте с люцерной. Аналогичные результаты были получены и Д.И. Ерёминым (2014), который выявил, что за- пашка (заделка в почву) измельченных растительно-пожнивных культур позволяет стабилизировать гумусное состояние чернозема выщелоченного [7].

В наших исследованиях возвращение в почву всего урожая растительных остатков позволяет поддерживать положительный гумусовый баланс: в I севообороте нетто–баланс составляет 51 кг/га новообразованного гумуса, во II – 612 и в III – 239 кг/га.

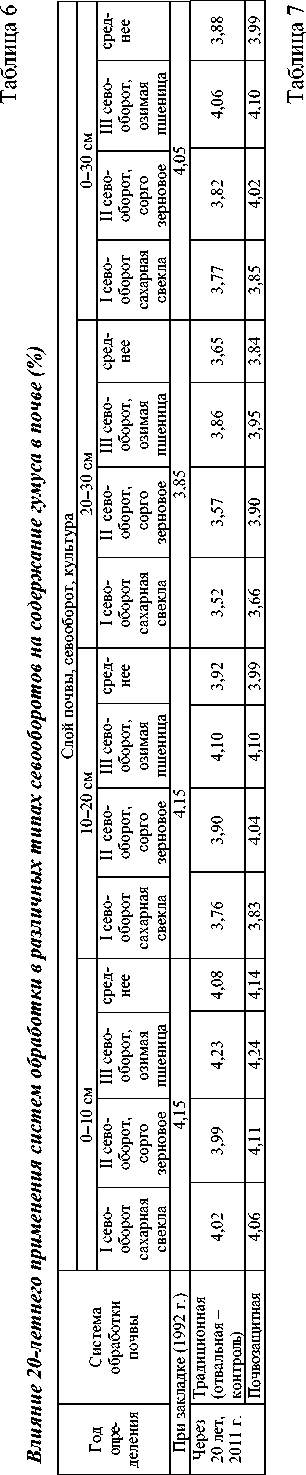

Данные таблицы 6 указывают на стабилизацию содержания гумуса в пахотном слое почвы за последние 19 лет (1992–2011 гг.), особенно на почвозащитном варианте в севообороте с люцерной.

Эффективность технологии максимально проявляется лишь в системе севооборота, а не разрозненно под отдельные культуры. Определяющим элементом любой системы земледелия является севооборот. Севооборот необходимо рассматривать как важнейший приём повышения эффективности обработки почвы, удобрений, высокопродуктивных сортов и других агротехнических приёмов. С другой стороны, севооборот – мощный фактор сохранения почвы, важнейшего элемента биосферы [7].

Зерновая продуктивность того или иного севооборота определяется набором культур. В наших исследованиях получена наибольшая продуктивность 1 га пашни (5,91 т/га зерновых единиц) в III севообороте (включающем поле сахарной свеклы и два поля люцерны) (табл. 7–9). Продуктивность II севооборота составила 4,86 т/га з. ед., что на 17,8 % меньше III и на 9,5 % меньше I. Такая существенная разница объясняется в основном низкой урожайностью эспарцета. Летний посев этой культуры приводит к появлению недружных и поздних всходов из-за недостатка почвенной влаги в пахотном слое в период сева и появления всходов, и, как следствие, – слаборазвитые растения при недостаточной густоте стояния.

|

2 5 5 В щ 8 о Ян и ЬЙ |

ч" |

of |

о |

Ч |

ч |

оо |

о |

о" |

ч |

ч |

Ч |

3 |

|||||||||||||||||

|

-н |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

Ч |

ч |

о |

Ч |

о |

о |

||||||||||||||||

|

ч g я я О Я я н о. ЬЙ Ч с |

ч 2 |

о |

S. |

S |

оо |

о |

о |

о |

5 |

ч |

о |

ОО |

|||||||||||||||||

|

2 5 о. я ЬЙ ЬЙ я £ |

ч" |

of |

о |

Ч |

ч |

ч |

о |

о |

ч |

о |

ч |

3 |

|||||||||||||||||

|

-н |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

Ч |

Ч |

о |

Ч |

о |

о |

||||||||||||||||

|

я я ч и |

я |

о |

S. |

S |

оо |

о |

о |

о |

оо |

5 |

ОО |

9 |

о |

о |

|||||||||||||||

|

я ч я |

12 |

о4 |

12 |

о4 |

12 |

12 |

'и' |

12 |

12 |

'ьй' |

'ьй' |

'ьй' |

'ьй' |

сч |

'ьй' |

сч |

'ьй' |

04 |

'ьй' |

04 |

|||||||||

|

Я" я я я Ч я 6 |

Я" я я я Ч я 6 |

I Ч а X и |

Я" я я я Ч я 6 |

X о & |

Я" я я я Ч я 6 |

я я в Ьй |

Я" Я я я W я 6 |

и |

Я я я W я 6 |

ЬЙ я я Я 5 ч о К |

Я" Я я я W я 6 |

о ч я я в ЬЙ |

ч я" ч 2 о ч я )Я о я а о ю о о 3 о я я ЬЙ ч о t § я ч и |

||||||||||||||||

|

ЬЙ я я 1 |

ч я в ЬЙ |

я я я Ч я 6 |

я я я Ч я 6 |

I Ч я а X и |

Я" я я я Ч я 6 |

X о & |

Я" я я я Ч я 6 |

я я в ЬЙ |

Я" я я я W я 6 |

и |

Я" я я я W я 6 |

ЬЙ я я 4) Я 5 ч о К |

Я" я я я W я 6 |

||||||||||||||||

|

ч < О Я |

о4 |

СО |

ч |

ио |

ОО |

о |

2 |

ГО |

|||||||||||||||||||||

Таблица 8

Урожайность и зерновая продуктивность культур во II севообороте в зависимости от технологии обработки почвы (1993– 2005 гг.)

|

№ поля |

Предшественник |

Культура |

Техноло-гия |

Средняя урожай-ность, т/га |

Разность к контролю |

Зерновая продук-тив-ность, т. з. ед. |

Разность к контролю |

||

|

± |

% |

± |

% |

||||||

|

1 |

Озимая |

Эспарцет |

1(к) |

21,20 |

- |

- |

3,82 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

20,80 |

0,40 |

1,9 |

3,74 |

-0,07 |

1,9 |

||

|

2 |

Эспарцет |

Озимая |

1(к) |

5,21 |

- |

- |

5,21 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

5,10 |

-0,11 |

2,1 |

5,10 |

-0,11 |

2,1 |

||

|

3 |

Озимая |

Сорго |

1(к) |

4,69 |

- |

- |

4,69 |

- |

- |

|

пшеница |

на зерно |

2 |

4,30 |

-0,39 |

8,3 |

4,30 |

-0,39 |

8,3 |

|

|

4 |

Сорго |

Озимая |

1(к) |

5,04 |

- |

- |

5,04 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

4,71 |

0,33 |

6,5 |

4,71 |

0,33 |

6,5 |

||

|

5 |

Озимая |

Подсол- |

1(к) |

2,53 |

- |

- |

3,72 |

- |

- |

|

пшеница |

нечник |

2 |

2,45 |

-0,08 |

3,2 |

3,6 |

-0,12 |

3,2 |

|

|

6 |

Подсол- |

Озимая |

1(к) |

5,50 |

- |

- |

5,50 |

- |

- |

|

нечник |

пшеница |

2 |

5,42 |

-0,08 |

1,5 |

5,42 |

-0,08 |

1,5 |

|

|

7 |

Озимая |

Эспарцет |

1(к) |

26,40 |

- |

- |

4,75 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

26,10 |

-0,30 |

1,1 |

4,70 |

0,05 |

1,1 |

||

|

8 |

Эспарцет |

Озимая |

1(к) |

5,04 |

- |

- |

5,04 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

4,80 |

-0,24 |

4,8 |

4,80 |

-0,24 |

4,8 |

||

|

9 |

Озимая |

Кукуруза |

1(к) |

5,73 |

- |

- |

6,53 |

- |

- |

|

пшеница |

на зерно |

2 |

5,46 |

-0,27 |

4,7 |

6,22 |

-0,31 |

4,7 |

|

|

10 |

Кукуруза |

Озимая |

1(к) |

5,21 |

- |

- |

5,21 |

- |

- |

|

на зерно |

пшеница |

2 |

5,01 |

-0,20 |

3,8 |

5,01 |

-0,20 |

3,8 |

|

|

11 |

Озимая |

Эспарцет |

1(к) |

0,35 |

- |

- |

3,50 |

- |

- |

|

пшеница |

на семена |

2 |

0,34 |

-0,01 |

2,9 |

3,40 |

-0,10 |

2,9 |

|

|

12 |

Эспарцет |

Кукуруза |

1(к) |

5,60 |

- |

- |

6,38 |

- |

- |

|

на семена |

на зерно |

2 |

5,22 |

-0,38 |

6,8 |

5,95 |

-0,43 |

6,7 |

|

|

13 |

Кукуруза |

Озимая |

1(к) |

5,11 |

- |

- |

5,11 |

- |

- |

|

на зерно |

пшеница |

2 |

4,96 |

-0,15 |

2,9 |

4,96 |

-0,15 |

2,9 |

|

|

Средняя продуктивность 1 га |

1(к) |

- |

- |

- |

4,96 |

- |

- |

||

|

севооборотной площади, т . з. ед. |

2 |

- |

- |

- |

4,76 |

-0,20 |

4,0 |

||

Таблица 9

Урожайность и зерновая продуктивность культур в III севообороте в зависимости от технологии обработки почвы (1993– 2005 гг.)

|

№ поля |

Предшественник |

Культура |

Техноло-гия |

Средняя урожай-ность, т/га |

Разность к контролю |

Зерновая продук-тив-ность, т. з. ед. |

Разность к контролю |

||

|

± |

% |

± |

% |

||||||

|

1 |

Озимая |

Люцерна |

1(к) |

46,40 |

- |

- |

8,35 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

47,10 |

+0,70 |

1,5 |

8,48 |

+0,13 |

1,6 |

||

|

2 |

Люцерна |

Люцерна |

1(к) |

45,90 |

- |

- |

8,26 |

- |

- |

|

2 |

45,90 |

0,0 |

0,0 |

8,26 |

0,0 |

0,0 |

|||

|

3 |

Люцерна |

Озимая |

1(к) |

5,21 |

- |

- |

5,21 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

5,22 |

+0,10 |

1,9 |

5,22 |

+0,10 |

1,9 |

||

|

4 |

Озимая |

Озимая |

1(к) |

4,87 |

- |

- |

4,87 |

- |

- |

|

пшеница |

пшеница |

2 |

4,62 |

-0,25 |

5,1 |

4,62 |

-0,25 |

5,1 |

|

|

5 |

Озимая |

Сахарная |

1(к) |

45,20 |

- |

- |

11,80 |

- |

- |

|

пшеница |

свекла |

2 |

43,60 |

-1,60 |

3,5 |

11,30 |

-0,50 |

4,2 |

|

|

6 |

Сахарная |

Горох |

1(к) |

2,32 |

- |

- |

2,32 |

- |

- |

|

свекла |

2 |

2,23 |

-0,09 |

3,9 |

2,23 |

-0,09 |

3,9 |

||

|

7 |

Горох |

Озимая |

1(к) |

5,92 |

- |

- |

5,92 |

- |

- |

|

пшеница |

2 |

5,76 |

-0,16 |

2,7 |

5,76 |

-0,16 |

2,7 |

||

|

8 |

Озимая |

Кукуруза |

1(к) |

5,93 |

- |

- |

6,76 |

- |

- |

|

пшеница |

на зерно |

2 |

5,86 |

-0,07 |

1,2 |

6,68 |

-0,08 |

1,2 |

|

|

9 |

Кукуруза |

Озимая |

1(к) |

5,30 |

- |

- |

5,30 |

- |

- |

|

на зерно |

пшеница |

2 |

5,36 |

+0,06 |

1,1 |

5,36 |

+0,06 |

1,1 |

|

|

10 |

Озимая |

Озимый |

1(к) |

4,45 |

- |

- |

3,56 |

- |

- |

|

пшеница |

ячмень |

2 |

4,32 |

-0,13 |

2,9 |

3,46 |

-0,10 |

2,9 |

|

|

11 |

Озимый |

Подсол- |

1(к) |

2,68 |

- |

- |

3,94 |

- |

- |

|

ячмень |

нечник |

2 |

2,57 |

-0,11 |

4,1 |

3,78 |

-0,16 |

4,1 |

|

|

12 |

Подсол- |

Кукуруза |

1(к) |

42,00 |

- |

- |

7,14 |

- |

- |

|

нечник |

на силос |

2 |

40,10 |

-1,90 |

4,5 |

6,82 |

-0,32 |

4,5 |

|

|

13 |

Кукуруза |

Озимая |

1(к) |

4,21 |

- |

- |

4,21 |

- |

- |

|

на силос |

пшеница |

2 |

4,13 |

-0,08 |

1,9 |

4,13 |

-0,08 |

1,9 |

|

|

Средняя продуктивность 1 га |

1(к) |

- |

- |

- |

5,97 |

- |

- |

||

|

севооборотной площади, т. з. ед. |

2 |

- |

- |

- |

5,85 |

-0,12 |

2,0 |

||

Урожайность озимой пшеницы (табл. 10) составила в среднем 5,1–5,2 т/га и не зависела от варианта технологии обработки почвы и типа севооборота. В то же время отмечается отрицательное влияние почвозащитной технологии на урожай озимой пшеницы по предшественнику сорго на зерно (плохая предпосевная подготовка почвы) и по предшественнику озимая пшеница – большая степень поражения корневыми гнилями. Общее снижение урожая озимой пшеницы по обеим технологиям происходит в звене озимая пшеница по озимой пшенице (I и III севообороты) и в звене озимая пшеница с подсевом люцерны по кукурузе на силос (половинная норма высева семян пшеницы) в III севообороте.

Зерновая продуктивность севооборотов по годам представлена в таблице 11. Существенное снижение продуктивности 1 га севооборотной площади получено во втором севообороте с эспарцетом, независимо от технологии возделывания культур.

Продуктивность севооборотов тесно коррелировала с годовым количеством выпадающих осадков (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Среднегодовое количество осадков и зерновая продуктивность различных типов севооборотов при традиционной технологии обработки почвы (1993–2005 гг.)

Таблица 10

В

S

в в в в

S

'В в > в

в S § в 3 S в

в S в І в в в у

і к в S в в

в в у S в

># в

І

S

S v в в >8 в

в

|

о с сЗ со Ч и |

-& |

о |

0^1 |

|||||||

|

сЗ |

ОО |

О |

о |

о" |

||||||

|

S сЗ а н со |

я |

04 |

ОО |

о |

•г? |

Ч |

ч |

|||

|

о |

8 |

о |

о |

40 |

о |

40 сч |

ч |

о |

||

|

8 |

40 40 |

04 04 |

40 |

ОО сч 4О" |

40 |

ОО ч |

8 |

ОО 40 Ч |

0^1 |

|

|

8 |

^ |

ОО |

О |

о |

m |

04 04 |

04 |

|||

|

о 8 |

4о" |

о |

О |

40 |

04 40 4О" |

ч 4О" |

04 ч |

40 Ч |

Ч |

|

|

8 |

£ |

о |

ОО 40 |

5 |

04 4О" |

ОО |

2 |

ч |

ОО 04 Ч |

|

|

8 |

2 |

04 сч |

04 оо |

40 |

04 |

40 40 ч |

40 ОО |

ОО ч |

||

|

04 04 04 |

40 |

04 4О" |

о |

40 |

40 |

40 |

ч |

04 |

04 ч |

|

|

04 04 |

04 |

04 |

04 40 |

04 |

m |

ОО 40 |

40 |

о |

||

|

04 |

04 |

04 04 |

40 04 |

о |

о |

ч |

ч |

О |

||

|

40 04 04 |

ОО |

о |

04 04 |

о |

04 ч |

S ч |

ОО |

40 Ч |

||

|

04 04 |

о |

о |

^ |

о |

04 ч |

ОО Ч |

40 40 |

04 |

||

|

04 04 |

40 |

40 |

40 |

ОО |

Я |

Ч |

О |

0^1 |

||

|

04 |

04 оо |

40 |

$ |

ОО |

04 40 |

0^1 |

||||

|

S н |

04 |

04 |

$ |

04 |

СО о § S л m |

< & о сЗ Ө |

m о сЗ Ө |

|||

|

и |

Ң |

к |

||||||||

У к ч ю

|

о с сЗ со Щ Ч & и |

о Й И 9 •& |

40 |

о |

ОО |

||||||

|

•& |

-гГ |

40 Ч |

ч |

CN Ч |

||||||

|

s а & н со |

ч |

ОО Ч |

40 ч |

40 |

ч |

ОО |

о" |

■ |

||

|

о |

ч |

40 Ч |

-гГ |

04 ч |

о |

О |

Ч |

0^1 40 |

ОО |

|

|

ч |

ОО 4О" |

о |

40 ч |

Ч |

Ч |

о |

40 ОО ч |

40 |

||

|

ч |

04 |

о |

0^ |

04 ОО |

0^1 |

|||||

|

о |

ч |

m |

4О" |

Ч 4О" |

ОО ч |

Ч |

ч |

8 ч |

||

|

о |

04 Ч |

Ч |

40 ч |

о |

Ч |

о |

ч |

|||

|

04 |

О |

40 |

ч 4о" |

Ч |

Я |

40 Ч |

2 ч |

|||

|

04 04 04 |

04 Ч |

ч |

ч |

04 |

Ч |

40 40 ч |

40 ОО |

ч |

||

|

ОО 04 04 |

ОО |

0^1 |

ОО |

я |

о |

04 |

ОО |

|||

|

04 04 |

ч |

04 ч |

ОО |

ч |

40 4О" |

ОО Ч |

о" |

ч |

Ч |

|

|

40 04 04 |

0^1 |

ОО |

S |

40 ч |

40 |

2 |

o' |

|||

|

04 04 |

о |

S |

04 ОО |

4О" |

4О" |

ч |

ОО |

40 Ч |

||

|

04 04 |

Ч |

40 |

0^ |

04 |

-гГ |

04 04 |

04 |

S |

||

|

04 |

04 |

ч |

Ч |

ОО ч |

ч |

Я |

ч |

04 |

04 ч |

|

|

§ S о о н |

$ |

0^1 |

0^1 |

$ |

0^1 |

со о Ё сЗ S m |

< & о в Ө |

m о в Ө |

||

|

о & О § и |

Ң |

Ң |

к |

|||||||

Рисунок 4 – Среднегодовое количество осадков и зерновая продуктивность различных типов севооборотов при почвозащитной технологии обработки почвы (1993–2005 гг.)

Заключение. За 20 лет после начала проведения исследований содержание гумуса в пахотном слое почвы снизилось в среднем по севооборотам на 0,17 % при традиционной технологии и на 0,06 % при почвозащитной. В севообороте с люцерной содержание гумуса оставалось на уровне исходного (4,05 %).

На факторы плодородия (влажность, плотность, содержание подвижных форм основных элементов питания) в большей степени влияют биологические особенности возделываемых сельскохозяйственных культур в различных типах севооборотов и в меньшей степени технологии их возделывания. Фитомелиорирующая роль таких культур, как сорго, люцерна, эспарцет проявилась через последействие на глубину проникновения корней озимой пшеницы и выражалась в последующем росте урожая зерна.

За 16 лет наблюдений содержание подвижного фосфора и обменного калия снизилось в среднем по севооборотам и технологиям обработки в пахотном слое почвы (0–30 см) на 23,5 и 12,5 % соответственно. Возвращение в почву всего урожая растительных остатков позволяет поддерживать положительный гумусовый баланс (в первом севообороте нетто-баланс составил 52 кг/га новообразованного гумуса, во втором – 612, в третьем – 239 кг/га).

За первую ротацию (1993–2005 гг.) наибольшей зерновой продуктивностью обладал зернотравопропашной севооборот с люцерной (5,97 т/га з. ед. на фоне традиционной технологии и 5,85 т/га з. ед. на фоне почвозащитной технологии). Наибольшая урожайность озимой пшеницы (5,18 т/га) получена в зернопропашном севообороте.

Рекомендуется для равномерного распределения в пахотном горизонте измельчённых растительно-пожнивных остатков, уменьшения количества сорной растительности и болезней на почвозащитном варианте один раз в 3–5 лет, под основную обработку почвы производить вспашку глубиной 20–22 см.

За исследуемый период времени выявлено, что на обыкновенных предкавказ-ских черноземах отсутствует переуплотнение почвы при длительном возделывании культур по почвозащитной технологии.

Список литературы Влияние сельскохозяйственных культур-фитомелиорантов на изменение плодородия и продуктивности эродированных чернозёмов Западного Предкавказья

- Агрохимические методы анализа почв. -М.: Наука, 1973. -656 с.

- Агроэкологический мониторинг земледелия Краснодарского края//Труды КубГАУ. -Краснодар, 2008. -Вып. 431 (459). -С. 44-48.

- Бушнев А.С., Тишков Н.М. Изменение содержания гумуса и агрохимических свойств чернозема выщелоченного при длительном применении различных систем основной обработки почвы в севообороте с масличными культурами//Масличные культуры: Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2014. -Вып. 1 (157-158). -С. 157-158.

- Ведюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. -М.: Высшая школа, 1973. -399 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -352 с.

- Думитрашко М.И. Содержание гумуса и общего азота в черноземах в зависимости от типа севооборота и системы удобрения//Плодородие и обработка почвы в севообороте. -Кишинев: Агропромиздат, 1986. -159 с.

- Ерёмин Д.И. Стабилизация гумусного содержания пахотного чернозема//Земледелие. -2014. -№ 1. -С. 29-31.

- Захаров Б.А., Леплявченко Л.П. Изменение плодородия почв во времени//Технологии возделывания зерновых культур в Краснодарском крае. -Краснодар, 1980. -С.43-49.

- Методические рекомендации по изучению показателей плодородия почв, баланс гумуса и питательных веществ в длительных опытах. -М.: МЗОК ВИМ, 1987. -80 с.

- Станков Н.З. Корневая система полевых культур. -М.: Колос, 1964. -218 с.

- Сизов О.А., Извеков А.С., Панин Н.И., Жданов С.Г. Влияние почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на водный режим предкавказских черноземов//Сельскохозяйственные машины и технологии. -2010. -№ 5 (26). -С. 26-29.

- Система земледелия Краснодарского края (Методические рекомендации)/Гаркуша С.В. . -Краснодар, 2009. -266 с.

- Малюга Н.Г., Бятец В.И., Грибачев Е.П., Окороков В.В. Система удобрения в севооборотах Северного Кавказа и урожайность полевых культур//Бюл. ВИУА. -1988. -№ 4. -С. 9.

- Тишков Н.М. Влияние растительных остатков и удобрений в севообороте с масличными культурами на плодородие черноземов выщелоченных//Масличные культуры: Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2006. -Вып. 2 (135). -С. 132-138.

- Физатов Ф.И. Агробиологические основы возделывания трав на Юго-Востоке СССР. -Саратов, 1951. -С. 29-37.