Влияние схемы использования препарата «Ронколейкин®» на морфологический состав крови у лошадей

Автор: Середина А.Д., Иванов Д.В., Крапивина Е.В.

Статья в выпуске: 2 т.258, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучить влияние различных схем использования препарата «Ронколейкин®» на морфологический состав крови у лошадей после дегельминтизации. Введение в организм лошадей антигельминтика и ронколейкина (по обеим схемам) не вызвало существенных изменений в лейкоцитарном и эритроцитарном составе крови у лошадей. При этом спустя 8 суток после дегельминтизации в организме у лошадей всех подопытных групп отмечено развитие разнонаправленных тенденций, которые указывают на формирование адаптационных процессов стрессового характера. Введение через 8 суток после дегельминтизации животным опытных групп ронколейкина (по обеим схемам) обусловило через 15 суток опытного периода тенденцию к восстановлению гомеостаза, более выраженную при использовании второй схемы использования препарата.

Дегельминтизация, иммунотропный препарат, лейкоциты, эритроциты крови, лошади

Короткий адрес: https://sciup.org/142241645

IDR: 142241645 | УДК: 619:615.37: | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_258_176

Текст научной статьи Влияние схемы использования препарата «Ронколейкин®» на морфологический состав крови у лошадей

Паразитарные заболевания встречаются у животных на всей территории планеты и значительно осложняют их существование вплоть до гибели, но, по крайней мере, ухудшают качество жизни. В коневодческих хозяйствах на территории России, паразитофауна представлена более 80 видами гельминтов. Паразитарные заболевания лошадей проявляются в отклонениях поведения животных, снижении работоспособности и продуктивности [5]. При этом отмечают повышение восприимчивости животных к инфекционным болезням [1].

У телят, которые были заражены (естественным путём) нематодирусами в крови обнаруживали снижение числа эритроцитов, лимфоцитов, уровня гемоглобина, глюкозы, общего белка, при повышении уровня лейкоцитов, за счёт эозинофилов и активности трансаминаз. С целью восстановления нарушенного гомеостаза телятам провели дегельминтизацию, что обусловило выздоровление животных через месяц. [16]. С целью очищения организма животных от гельминтов можно использовать большое количество фармакологических препаратов. При этом следует учитывать, что наряду с уничтожением гельминтов эти средства оказывают, в определённой мере, токсическое действие на организм животных [6]. Подтверждением этому служит факт развития лейкопении у лошадей через 15 суток после введения пасты «Эквисект» из расчёта – 2 г пасты на 100 кг массы тела [15]. Негативное влияние антигельминтиков на организм животного можно рассматривать как стрессорное. Однако установлено, что применение биологически активных веществ способствует снижению последствий стресса [3]. При этом адаптационные и компенсаторные процессы у животных организмов реализуются путем различных преобразований, в том числе в эритроцитарном, и в лейкоцитарном пуле клеток. Адаптационные процессы позволяют организмам обеспечивать долгосрочное приспособление в процессе стресса и определять возможность протекания адаптационных процессов в организме по физиологическому пути [2]. В качестве иммунотропного и адаптагенного препарата можно рассматривать лекарственное средство «Ронколейкин®». Это вещество синтетическое, является аналогом эндогенного цитокина ИЛ-2, его получают введением в ядро дрожжей Saccbaromyces cerevisiae гена человека ИЛ-2. Многочисленными экспериментами было установлено положительное влияние синтетического ИЛ-2 на общее состояние организма. При этом нормализуется СОЭ, формула крови [14]. Иммунотерапия Ронколейкином не сопровождается развитием побочных, иммунотропных эффектов [17]. Он безвреден, не имеет противопоказаний, хорошо переносится, методика его применения проста и доступна врачу любой квалификации [8]. Однако необходимо уточнить схему введения этого препарата лошадям.

Цель исследования – изучить влияние применения «Ронколейкин®» в различные сроки после дегельминтизации на клеточный состав крови у лошадей.

Материал и методы исследований. Для определения наиболее эффективной схемы введения «Ронколейкин®» лошадям после дегельментизации на восстановление гомеостаза был проведён опыт на животных учебной спортивной конюшни Брянского ГАУ. Методом парных аналогов (с учётом породы и возраста) скомпоновали три группы лошадей тракененской породы по пять животных в каждой. Лошадям всех трёх групп подопытных лошадей провели дегельминтизацию препаратом «Альвет». Через 8 суток после этого лошадям второй (II) и третьей (III) групп внутривенно вводили «Ронколейкин®» в одинаковой суммарной дозе (500000 МЕ на 1 голову), но по разным схемам: 1 схема - животным второй (II) группы – введение препарата 3 раза через 24 часа; 2 схема - животным третьей (III) группы – введение препарата 3 раза через 72 часа. Лошади первой (I) группы были контрольными.

Для анализа количественного и качественного состава клеток крови у всех подопытных лошадей утром до кормления из ярёмной вены брали пробы крови. Первое взятие крови проводили у животных всех подопытных групп перед дегельминтизацией, до начала опыта. Второе взятие крови было проведено через 8 суток после дегельминтизации для оценки её воздействия на состав крови животных. Третье взятие крови проводили через 15 суток после начала опыта для выявления влияния разных схем введения препарата на изменение клеточного состава крови лошадей опытных групп. Все подопытные животные содержались в условиях, которые соответствовали ветеринарным и зоотехническим требованиям, а также все они получали рацион, принятый в хозяйстве (ОР), который соответствовал нормам, изложенным в справочнике под редакцией Калашникова А.П. [10]. Абсолютное количество в крови у животных подопытных групп лейкоцитов (109/л), относительное количество лейкоцитов разных типов (нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов), эритроцитов (1012/л) и эритроцитарных индексов определяли автоматическим геманализатором URLT-3020 в лаборатории ветеринарной клиники «Ветеринарная клиника доктора Васильевой Т.Ю.» г. Брянска. Исследование проведено в полном согласовании с нормами этики, определенными Европейской конвенцией по защите позвоночных, используемых в любых научных целях, которая была принята в Страсбурге 18 марта 1986 года и была подтверждена в Страсбурге 15 июня 2006 года.

Фактический материал, полученный в результате эксперимента обрабатывали статистически с использованием t-теста [13]. Достоверно значимыми изменениями считали уровень статистической значимости Р <0,05.

За показатели значений физиологической нормы принимали диапазон соответствующих показателей, приведённых в доступной литературе [9, 11].

Результат исследований.

Абсолютное суммарное количество лейкоцитов (109/л) всех типов в крови у лошадей I, II и III групп во все исследованные периоды времени (таблица 1) соответствовали интервалам нормы. Достоверно значимых изменений этого показателя между средними значениями у животных подопытных групп и во временном аспекте не установлено. При этом через 15 суток после дегельминтизации установлена тенденция к повышению уровня лейкоцитов в крови у лошадей контрольной группы на 11,23 % и к снижению у лошадей II и III групп на 1,48 и 1,19 % соответственно, что может указывать на тенденцию к началу формирования специфического ответа на введение антигельминтика у лошадей контрольной группы и развитию этого ответа у лошадей, получавших ронколейкин через 8 суток после дегельминтизации.

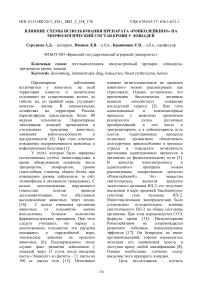

Таблица 1 – Влияние схемы использования препарата «Ронколейкин®» на показатели лейкограммы лошадей

|

Показатель |

Группа |

1 взятие |

2 взятие |

3 взятие |

|

Лейкоциты, 109/л |

I, n=5 |

11,16±1,05 |

10,86±0,84 |

12,08±0,43 |

|

II, n=5 |

8,84±1,15 |

10,78±1,03 |

10,62±1,04 |

|

|

III, n=5 |

9,66±1,39 |

11,74±0,88 |

11,60±0,77 |

|

|

Лимфоциты, % |

I, n=5 |

32,2±2,73 |

34,2±3,6 |

31,8±2,76 |

|

II, n=5 |

48±3,95* |

47,6±4,46 |

44±3,19* |

|

|

III, n=5 |

30,6±7,34 |

48,4±6,39 |

34±3,99 |

|

|

Палочкоядерные нейтрофилы, % |

I, n=5 |

0,4±0,24 |

0,4±0,24 |

0±0 |

|

II, n=5 |

0±0 |

0,6±0,4 |

0±0 |

|

|

III, n=5 |

0,4±0,4 |

0,2±0,2 |

0±0 |

|

|

Сегментоядерные нейтрофилы, % |

I, n=5 |

62,4±2,27 |

62,4±3,36 |

65,8±2,96 |

|

II, n=5 |

47,6±2,94* |

48,6±3,97* |

53,6±3,12* |

|

|

III, n=5 |

65 ±7,39 |

48,4±5,46 |

61,6±4,15 |

|

|

Моноциты, % |

I, n=5 |

3,00 ±1,34 |

1,60±0,40 |

1,60±0,40 |

|

II, n=5 |

1,80± 0,58 |

1,2 0±0,20 |

1,80±0,80 |

|

|

III, n=5 |

2,00±0,32 |

1,80±0,86 |

2,20±0,86 |

|

|

Эозинофилы, % |

I, n=5 |

2,00±1,52 |

1,40±0,51 |

0,80±0,20 |

|

II, n=5 |

2,60±1,33 |

2,00±0,71 |

0,60±0,60 |

|

|

III, n=5 |

2,00± ,14 |

1,00±0,77 |

2,20±1,07 |

|

|

Базофилы, % |

I, n=5 |

0±0 |

0±0 |

0±0 |

|

II, n=5 |

0±0 |

0±0 |

0±0 |

|

|

III, n=5 |

0±0 |

0±0 |

0±0 |

Замечание, здесь и далее: * - Р <0,05 по сравнению с данными животных первой группой

• - Р <0,05 по сравнению с данными лошадей второй группы

∆ - Р <0,05 по сравнению со значениями, полученными при первом или втором взятии крови

Перед дегельминтизацией (в начале опыта) концентрация лимфоцитов (%) в крови у животных всех трёх групп находилась в диапазоне физиологических значений, но у животных II группы было выше, чем у лошадей I и III групп на 49,07 % (Р <0,05) и 56,86 (Р >0,05) соответственно. Через 8 суток после дегельминтизации концентрация в крови лимфоцитов (%) в крови у животных всех трёх групп также находилась в интервале нормативных значений. При этом в крови у лошадей I и III групп был отмечен рост значений этого показателя на 6,21 и 58,17 % (Р >0,05) соответственно, а у лошадей II группы – к снижению на 0,83 % (Р >0,05) по сравнению с началом опыта.

В конце эксперимента (через 15 суток опытного периода) концентрация лимфоцитов (%) в крови у животных всех трёх групп находилась в диапазоне физиологических значений. При этом у животных II группы относительное количество лимфоцитов, как и перед началом опыта было выше, чем у лошадей I группы на 38,36 % (Р <0,05). В этот период в крови у лошадей I, II и III групп отмечена тенденция к снижению относительного количества лимфоцитов на 7,02, 7,56 и 29,75 % соответственно, по сравнению с данными, полученными через 8 суток после дегельминтизации, в большей степени выраженная у лошадей III группы. Это указывает на тенденцию к более выраженнному переходу лимфоцитов из кровеносного русла в лимфоидные ткани для формирования специфических антител к антигенам у лошадей, получавших ронколейкин® 3 раза через 72 часа.

Концентрация в крови у лошадей I и III групп палочкоядерных нейтрофилов (%) перед началом опыта находилась в диапазоне нормативных значений, а у лошадей II группы их не было обнаружено, что указывает на отсутствие потребности организма лошадей в дополнительных микрофагоцитах или неспособности красного костного мозга к производству молодых клеток. Через 8 суток после дегельминтизации концентрация палочкоядерных нейтрофилов (%) в крови у лошадей I, II и III групп также находилась в диапазоне нормативных значений, но если их уровень в крови животных I и III групп существенно не изменился, то у лошадей II группы эти клетки появились с активизацией красного костного мозга и введением в организм чужеродного вещества (антигельминтика). По окончании эксперимента (через 15 суток опытного периода) в крови у лошадей подопытных групп не было выявлено палочкоядерных нейтрофилов, что видимо, связано с их активным превращением в зрелые формы и отсутствием дополнительной потребности организма в этих клетках.

Относительное количество сегментоядерных нейтрофилов в начале эксперимента в крови у животных всех подопытных групп находилось в интервале физиологических значений, но у лошадей II группы было на 23,72 % (Р <0,05) ниже, чем у животных I группы. Через 8 суток после дегельминтизации концентрация сегментоядерных нейтрофилов (%) в крови у лошадей всех подопытных групп находилась в диапазоне физиологических границ. При этом у животных I и II групп содержание этих клеток почти не изменилось по сравнению с началом опыта, а у лошадей III группы установлено снижение их числа на 25,54 % (Р >0,05) по сравнению с началом опыта. При третьем взятии крови (через 15 суток опытного периода) у лошадей I, II и III групп была отмечена выраженная тенденция к повышению числа сегментоядерных нейтрофилов в крови на 5,45, 10,29 и 27,27 % соответственно. При этом уровень в крови сегментоядерных нейтрофилов у лошадей II группы оставался существенно ниже, чем у животных I группы (на 18,54 %, Р <0,05).

Уровень моноцитов (%) в крови у лошадей всех подопытных групп в начале эксперимента не имел существенной межгрупповой разницы и не выходил за пределы физиологической нормы. По прошествии 8 суток после дегельминтизации относительное количество моноцитов в крови у лошадей I, II и III групп соответствовало нормативным значениям, с тенденцией к снижению относительно начала эксперимента на 28,67, 33,33 и 10,00 % соответственно, что указывает на развитие адаптационной реакции организма [12]. Через 15 суток опытного периода у животных контрольной группы содержание моноцитов в крови практически не изменилось, а у лошадей II и III групп установлено повышение числа этих клеток на 50,00 и 22,22 % (Р >0,05). Это указывает на выраженную тенденцию (с учётом индивидуальных особенностей) к восстановлению гомеостаза у лошадей, которым вводили ронколейкин® (независимо от схемы его использования).

Относительное количество эозинофильных лейкоцитов (%) в крови у лошадей всех подопытных групп перед исследованием находилось на границах физиологических значений. Существенных различий в значении этого показателя между группами подопытных лошадей не выявлено. Спустя 8 суток после дегельминтизации относительное количество эозинофилов в крови у лошадей I, II и III групп соответствовало нормативным значениям, с тенденцией к снижению на 30,0, 23,08 и 50,0 % соответственно, что указывает на развитие стрессорной реакции [7]. Через 15 суток опытного периода у лошадей I и II групп сохранилась направленность изменений эозинофильных гранулоцитов (с учётом индивидуальных особенностей): к снижению числа этих клеток на 42,86 и 70,0 % (Р >0,05), соответственно и к повышению – у лошадей III группы на 120,0 % (Р>0,05). Это указывает на дальнейшее развитие стрессорной реакции у лошадей I и II групп и тенденцию к завершению её у лошадей III группы. Таким образом, использование ронколейкина по второй схеме обусловило тенденцию к более интенсивному формированию адаптации и восстановлению гомеостаза.

В пробах крови животных всех подопытных групп в исследованные периоды времени базофилы не были обнаружены, что допускается в качестве нормы, и может быть связано с высокой функциональной активностью щитовидной железы [4].

Таким образом, динамика изменения уровня в крови сегментоядерных нейтрофилов в конце эксперимента (через 15 суток опытного периода) у животных 1, II, III групп обратна по отношению к изменению уровня в крови лошадей подопытных групп лимфоцитов, что характерно для развития ответной реакции организма на чужеродный антиген, в большей степени, выраженной у лошадей III группы. Тенденция к снижению уровня моноцитов и эозинофилов в крови у животных подопытных групп через 8 суток после дегельминтизации указывает на развитие стрессорной реакции организма лошадей, а введение животным ронколейкина способствует более интенсивному формированию адаптации спустя 8 суток после его введения. Этот процесс был в большей степени выражен у лошадей, которые получали препарат по второй схеме.

Содержание эритроцитов (1012/л) в крови у лошадей всех подопытных групп в начале эксперимента находилось в пределах значений физиологической нормы (Таблица 2).

Таблица 2 – Влияние схемы использования препарата «Ронколейкин®» на показатели эритрограммы лошадей

|

Показатель |

Группа |

1 взятие |

2 взятие |

3 взятие |

|

Эритроциты, 1012/л |

I, n=5 |

7,85±0,38 |

8,09±0,32 |

8,37±0,22 |

|

II, n=5 |

7,18±0,26 |

8,26±0,27 |

8,31±0,34 |

|

|

III, n=5 |

7,70±0,78 |

7,65±0,3 |

8,24±0,36 |

|

|

Гемоглобин, г/дл |

I, n=5 |

13,74±0,57 |

14,08±0,24 |

14,44±0,49 |

|

II, n=5 |

12,14±0,37 |

14,10±0,05∆ |

14,02±0,73 |

|

|

III, n=5 |

13,12±1,51 |

13,70±0,49 |

13,86±0,75 |

|

|

Гематокрит, % |

I, n=5 |

39,42±1,85 |

41,12±1,04 |

42,22±1,61 |

|

II, n=5 |

34,78±1,25 |

40,38±1,88 |

40,50±2,12 |

|

|

III, n=5 |

37,80±4,59 |

38,92±1,68 |

40,70±2,46 |

|

|

Средний объем эритроцита, фл |

I, n=5 |

50,44±1,97 |

51,24±2,51 |

50,38±2,08 |

|

II, n=5 |

48,72±2,16 |

49,00±2,19 |

48,84±2,07 |

|

|

III, n=5 |

48,68±1,70 |

49,20±1,44 |

49,32±1,52 |

|

|

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), пг |

I, n=5 |

17,52±0,67 |

17,46±0,74 |

17,22±0,66 |

|

II, n=5 |

16,94±0,74 |

17,04±0,65 |

16,82±0,57 |

|

|

III, n=5 |

16,88±0,45 |

17,26±0,49 |

16,76±0,43 |

|

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCMH), г/дл |

I, n=5 |

34,86±0,22 |

34,24±0,32 |

34,30±0,24 |

|

II, n=5 |

36,86±0,25* |

34,94±0,32∆ |

34,58±0,44 |

|

|

III, n=5 |

34,82±0,36• |

35,22±0,34 |

34,12±0,44 |

|

|

RDW_CV, % |

I, n=5 |

16,74±0,22 |

17,20±0,21 |

16,54±0,14 |

|

II, n=5 |

16,42±0,25 |

16,54±0,29 |

16,58±0,47 |

|

|

III, n=5 |

16,76±0,22 |

16,78±0,29 |

16,96±0,24 |

|

|

RDW_SD, фл |

I, n=5 |

29,14±1,12 |

29,26±1,34 |

28,46±1,14 |

|

II, n=5 |

27,06±1,22 |

26,92±1,15 |

27,62±1,15 |

|

|

III, n=5 |

27,48±1,03 |

27,88±0,79 |

28,22±0,76 |

Существенных различий значения этого показателя у лошадей подопытных групп не установлено. По истечении 8

суток после введения ветеринарного препарата «Альвет» в крови у лошадей I и II групп отмечена тенденция к повышению числа эритроцитов по сравнению с началом опыта на 3,06 и 15,04 % соответственно и к снижению у животных III группы на 1,92 %. Через 15 суток опытного периода значительных изменений этого показателя в крови у лошадей I, II и III группы не было отмечено, но установлено повышение числа эритроцитов по сравнению с данными, полученными при 2 взятии крови на 3,46, 0,61 и 7,71 %, (Р >0,05) соответственно.

Концентрация гемоглобина в крови у лошадей всех подопытных групп перед началом эксперимента не выходила за пределы нормативных значений. Существенных различий значений концентрации гемоглобина у лошадей подопытных групп в этот период не установлено. Спустя 8 суток после дегельминтизации при отсутствии достоверно значимой межгрупповой разницы установлено достоверное увеличение гемоглобина на 16,14 % в крови у лошадей II группы по отношению к показателю при первом взятии крови несколько меньшее повышение его уровня у животных I и III групп (на 2,47 и 4,42 %, Р >0,05 соответственно).

При 3 взятии крови значительных изменений этого показателя по сравнению с данными, полученными при 1 взятии крови, не отмечено. При этом через 15 суток опытного периода установлено повышение содержания в крови концентрации гемоглобина у животных I и III групп на 2,56 и 1,17 % (Р >0,05) соответственно по сравнению с показателями, полученными перед введением ронколейкина. У животных II группы, напротив, в этот период отмечена тенденция к снижению концентрации гемоглобина на 0,57 % по сравнению с показателями, полученными перед введением ронколейкина.

Показатель гематокрита в крови у всех животных, участвующих в эксперименте перед его началом, не выходил за пределы нормативных значений. Существенных различий величины гематокрита у лошадей подопытных групп в этот период не установлено. С прошествием 8 суток после введения препарата «Альмет» в крови у лошадей I, II и III групп при отсутствии достоверно значимой межгрупповой разницы отмечена тенденция к повышению по сравнению с началом опыта гематокрита на 4,31, 16,10 и 2,96 % соответственно. Через 15 суток опытного периода значительных изменений этого показателя по сравнению с началом опыта не отмечено, с тенденцией к повышению гематокрита у лошадей I, II и III групп на 2,67, 0,3 и 4,57 % соответственно относительно данных, полученных при втором взятии крови.

Средний объём эритроцитов (MCV) в крови у лошадей I, II и III групп в начале исследования находился в интервале нормативных значений без значительной разницы между этими показателями у животных трёх групп. Спустя 8 суток после дегельминтизации в крови у лошадей I, II и III групп при отсутствии достоверно значимой межгрупповой разницы было отмечено повышение величины этого показателя относительно начала эксперимента на 1,59, 0,57 и 1,07 %, (Р>0,05) соответственно. В конце опытного периода (через 15 суток с начала эксперимента) существенных изменений среднего объёма эритроцитов в крови у животных подопытных групп по отношению к среднему объёму эритроцитов, определённому при первом взятии крови, не установлено. При этом установлена тенденция к снижению среднего объёма эритроцитов у лошадей I и II групп на 1,58 и 0,33 % соответственно и повышению на 0,24 % у лошадей III группы по отношению к величине этого показателя при втором взятии крови без существенной межгрупповой разницы.

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH), в крови у лошадей всех подопытных групп перед началом опыта соответствовало физиологическим значениям. Межгрупповых различий этого показателя не установлено. Спустя 8 суток после введения антигельминтика в крови у лошадей II и III групп отмечена тенденция к повышению по сравнению с началом опыта этого показателя на 0,59 и 2,25 % соответственно. У животных контрольной группы в этот период отмечена тенденция к снижению среднего содержания гемоглобина в эритроцитах в крови на 0,34 %. Через 15 суток опытного периода значительных изменений этого показателя по сравнению с началом опыта не отмечено. При этом установлено снижение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах крови у животных I, II и III групп по отношению к величине этого показателя при втором взятии крови на 1,37, 1,29 и 2,9 %, (Р>0,05) соответственно.

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах крови (MCMH) у лошадей II группы в начале эксперимента была выше, чем у животных I и III групп на 5,74 и 5,86 %, (Р <0,05) соответственно. По прошествии 8 суток после дегельминтизации величина средней концентрации гемоглобина в эритроцитах крови у лошадей подопытных групп существенно не различалась. При этом в крови у животных II группы величина этого показателя достоверно снижалась на 5,21 % по сравнению с началом исследования. Спустя 15 суток опытного периода существенных изменений величины средней концентрации гемоглобина в эритроцитах по отношению к показателям, определённым через 8 суток с начала эксперимента не отмечено, с тенденцией к снижению у лошадей II и III групп на 1,03 и 3,12 % соответственно.

Ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-CV, %) в крови у лошадей, использованных в эксперименте перед началом исследования находилась в пределах нормативных значений. Межгрупповых различий этого показателя не установлено. Спустя 8 суток после введения антигельминтика отмечена тенденция к повышению ширины распределения эритроцитов по объёму у животных I, II и III групп по сравнению с началом опыта на 2,75, 0,73 и 0,12 % соответственно. В конце эксперимента (через 15 суток опытного периода) существенных изменений этого показателя по сравнению с его значениями, полученными при 2 взятии крови не отмечено, с тенденцией к снижению у лошадей I группы на 3,84 % и повышению у животных II и III групп на 0,24 и 1,01 % соответственно, что указывает на тенденцию к большему напряжению процессов эритропоэза у животных, получавших ронколейкин и угнетению этого процесса у лошадей, получавших только антигельминтик.

Разница между объёмом самого большого и самого маленького эритроцита (RDW-SD, фл.) в крови у лошадей, входящих в состав подопытных групп перед началом эксперимента соответствовала нормативным значениям без существенной межгрупповой разницы. После 8 суток, прошедших со времени дегельминтизации, отмечена тенденция к повышению этого показателя у животных I и III групп по сравнению с началом эксперимента на 0,41 и 1,46 % соответственно и тенденция к снижению его у животных II группы на 0,52 %. Разница между объёмом самого большого и самого маленького эритроцита в крови у лошадей подопытных групп при третьем взятии крови существенно не отличалась от величины этих показателей, определённых при втором взятии крови. Однако отмечена тенденция к снижению разницы между объёмом самого большого и самого маленького эритроцита в крови у лошадей I группы на 2,73 % и с тенденцией к повышению у лошадей II и III групп на 2,60 и 1,22 % соответственно. Это также указывает на большее напряжение процессов эритропоэза у животных, получавших ронколейкин и угнетению этого процесса у лошадей, получавших только антигельминтик.

Следовательно, на показатели эритрограммы ни дегельминтизация, ни введение лошадям ронколейкина не оказали достоверно значимого влияния. При этом следует отметить у животных всех подопытных групп тенденцию к повышению уровня гемоглобина, среднего объёма эритроцитов и вариабельности распределения эритроцитов по объёму через 8 суток после дегельминтизации, что указывает на напряжение эритроцитопоэза. Через 15 суток после дегельминтизации в крови у животных подопытных групп отмечена тенденция к увеличению числа эритроцитов, но обнаружена тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови у животных II группы и среднего объёма эритроцитов у животных I и II групп, при том, что у лошадей III группы осталась тенденция к повышению уровня гемоглобина и среднего объёма эритроцитов. Таким образом, дегельминтизация обусловила повышение уровня обменных процессов, для чего требуется кислород, и, следовательно, достаточное количество гемоглобина. Через 15 суток после дегельминтизации компенсаторные процессы, обеспечивающие повышение уровня обменных процессов в значительной степени, истощаются, на что указывает повышение вариабельности распределения эритроцитов по объёму и увеличение разницы по объёму самого большого и самого маленького эритроцита у лошадей II и III групп, происходящее при напряжении работы костного мозга. Следовательно, у лошадей, получавших ронколейкин наблюдалась тенденция к более напряженной работе красного костного мозга по образованию эритроцитов.

Заключение. Введение в организм лошадей антигельминтика и ронколейкина (по обеим схемам) не вызвало существенных изменений в лейкоцитарном и эритроцитарном составе крови у лошадей. Обнаруженные тенденции указывают на развитие через 8 суток после дегельминтизации в организме у лошадей всех подопытных групп адаптационных процессов стрессового характера. Введение через 8 суток после дегельминтизации животным опытных групп ронколейкина (по обеим схемам) обусловило через 15 суток опытного периода тенденцию к восстановлению гомеостаза, более выраженную при использовании второй схемы использования препарата.

Список литературы Влияние схемы использования препарата «Ронколейкин®» на морфологический состав крови у лошадей

- Абдурахманов, М. Г. Паразитофауна Кавказских туров и меры профилактики паразитарных болезней / М. Г. Абдурахманов // Автореф. дис. … д-ра биол. наук. – Махачкала, 2003 – 47 с.

- Гарская, Н. А. Морфофункциональные особенности эритроцитов в реализации адаптационных возможностей у свиней в условиях технологического стресса / Н. А. Гарская, А. В. Ткачёв // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. – 2023. – Т. 255 (3). – С. 100-107. – DOI 10.31588/2413_4201_1883_2_255_100.

- Гематологические показатели и лейкоцитарные индексы кур-несушек в условиях температурного стресса / С. В. Малков, А. С. Красноперов, А. П. Порываева [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – 2023. – Т. 252(IV). – С. 144-154. – DOI 10.31588/2413_4201_1883_4_252_144.1

- Елисеев, В. Г. Мезенхима и ее производные / В. Г. Елисеев // Гистология. - М.: Медгиз, 1963. – С. 126-210.

- Ермакова, Е. В. Гельминтозы лошадей и разработка мер борьбы с ними в условиях Северо-Запада России / Е. В. Ермакова // Автореф. дис. …канд. вет. наук. – СПб., 2021 – 20 с.

- Зубарев, В. Н. Оценка эффективности препаратов группы альбендазола при основных гельминтозах овец и их влияние на качество продуктов убоя: автореф. дис. … канд. вет. Наук 03.02.11 / В. Н. Зубарев / ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова». – Саратов, 2012. – 19 с.

- Исследование системы крови в клинической практике / Г. И. Козинца, В. А. Макарова. – М.: Триада-Х, 1998. – 480 с.

- Кравченко, Е. В. Ронколейкин в комплексном лечении заболеваний пародонта / Е. В. Кравченко, Д. С. Кравченко // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 7 (Ч. 2) – С. 355-358.

- Методы ветеринарно-клинической лабораторной диагностики: справочник / И. П. Кондрахин, А. В. Архипов, В. И. Левченко [и др.]. – КолосС, 2004. - 250 с.

- Нормы и рационы кормления с.- х. животных: справ. пособие / А. П. Калашников, В. И. Фисинин, В. В. Щеглов [и др.] // – 3-е изд. перераб. И доп. – М., 2003. – 456 с.

- Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйственных животных / В. Е. Чумаченко, А. М. Высоцкий, Н. А. Сердюк, В. В. Чумаченко. – Киев: Урожай, 1990. – 136 с.

- Патофизиология системы крови. Ч. II. Нарушения в системе лейкоцитов / О. В. Николаева, М. А. Кучерявченко, Н. А. Шутова [и др.] // Харьков: «Типография Мадрид», 2016. – 128 с.

- Плохинский, Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. – Новосибирск: Изд. Сибирского отделения АН СССР, 1990. – 136 с.

- Стяжкина, С. Н. Эффективность применения ронколейкина в комплексном лечении различных заболеваний / С. Н. Стяжкина, К. А. Горбунова, Ю. В. Кондакова // Научно- образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2020. – № 12. – С. 1552-1558.

- Ткаченко, А. В. Влияние стронгилоидозной инвазии на морфологические, биохимические и иммунобиологические показатели крови и разработка методов их коррекции при терапии лошадей: автореф. дис. канд. биол. наук 03.00.19 – Паразитология / А. В. Ткаченко. – Тюмень, 2009.

- Токсикологическая оценка азометина «C-18» и изучение антигельминтной эффективности его различных доз при нематодирозе крупного рогатого скота / Р. И. Шангараев, М. Х. Лутфуллин, Р. Р. Тимербаева [и др.] // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2021. – Т. 22. – № 1. – С. 104-119.

- Эффективность Ронколейкина® в лечении хронических рецидивирующих инфекций / О. И. Желтова, Н. М. Старостина, М. А. Тихонова [и др.] // Медицинская иммунология. – 2011. – Т. 13. – № 2-3. – С. 227-236.