Влияние шрота каллусной культуры биоженьшеня на морфофункциональные показатели печени норок с гепатозами

Автор: Колосова Ольга Валериевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

Печень считается одним из центральных органов пищеварительной системы, участвующих в саморегуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. Она участвует в общих метаболических процессах, происходящих в организме. При поражении печени резко изменяется структура органа, снижается функциональная состоятельность ферментной антиоксидантной защитной системы. Жировая дистрофия печени (гепатоз) - широко распространенное заболевание сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей. Гепатозы у молодняка и взрослых норок протекают по типу жировой и токсической дистрофии печени. По свидетельству многочисленных ученых заболевания печени составляют от 25 до 40% от общего поголовья у взрослых норок; у молодняка от 35 до 70%, в результате гибель животных составляет от 18 до 25%. Изыскание дешевых, эффективных и технологичных в применении иммуномодуляторов является актуальным. Перспективными в этом плане являются адаптогены, препараты растительного происхождения. Адаптогены не проявляют заметного влияния на организм при нормальных условиях и начинают оказывать свои защитные действия, при чрезмерных нагрузках или заболеваниях. В биомассе каллусной культуры ткани женьшеня, содержатся все гликозиды, как и в настоящем женьшене, выросшем в естественных условиях.

Гепатозы, растительные адаптогены, гистология печени

Короткий адрес: https://sciup.org/142199117

IDR: 142199117 | УДК: 612.6:636.5:615.7

Текст научной статьи Влияние шрота каллусной культуры биоженьшеня на морфофункциональные показатели печени норок с гепатозами

Наиболее частая причина развития гепатозов – кормление зверей недоброкачественными кормами. Еще одна повторяющаяся причина – нехватка липотропных факторов. При их недостаточном образовании происходит чрезмерное накопление нейтральных жиров в печеночных клетках и нарушение их функции [ 1 ] .

Морфологически диффузное ожирение печени выражается увеличением органа в размере, мягкой консистенцией, окраской от шафраново-желтой до оранжево-красной. Гистологические исследования указывают на равномерно диффузное распространение крупных жировых капель по всей паренхиме органа, смещение ядер клеток. При дистрофическом и токсическом поражениях печень почти не увеличена в размерах, неравномерно окрашена в желтовато-коричневый цвет. Жировая инфильтрация чаще мелкокапельная и захватывает периферийные отделы печеночных долек, наблюдается, как правило, при недостатке липотропных факторов [2].

В комплексном лечении заболеваний печени и желчевыводящих путей огромное значение придается растительным лекарственным средствам, оказывающим многостороннее действие благодаря наличию в них различных групп биологически активных веществ [ 3 ] .

Адаптогены – фармакологические вещества разной химической природы, выделенные в отдельную группу по их способности повышать сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздействиям, независимо от их природы. Адаптогены не проявляют заметного влияния на организм при нормальных условиях и начинают оказывать защитные действия при чрезмерных нагрузках или заболеваниях [4].

Применение растительных адаптогенов затруднено ввиду проблемы стандартизации активности этих препаратов и отсутствия достаточной сырьевой базы из-за узкого ареала произрастания растений, что и сдерживает широкое практическое использование их в ветеринарии [5].

Специальные исследования показали, что в корнях, выращенных на плантациях, и в биомассе каллусной культуры ткани женьшеня содержатся все гликозиды, как и в настоящем женьшене, выросшем в естественных условиях. Действующим началом женьшеня являются гликозиды-сапонины-панаксозиды. Содержание гликозидов в экстракте биоженьшеня колеблется в довольно широких пределах. Это зависит от совершенства технологии экстракции.

Объекты и методы исследований

Объектами исследования служили норки стандартного окраса (темно-коричневые). Для проведения научно-производственных опытов были подобраны норки основного стада по принципу аналогов, содержащиеся в типовых шедах.

Под опыт взято 45 больных гепатозом норок, которые были разделены на 2 группы (по 15 гол.). 1-я – контрольная; 2-я – опытная (таблица). Длительность опыта – 60 дн. Шроты биоженьшеня задавали в течение 30 дн.

Традиционное лечение проводили за месяц до предполагаемого гона (витамины вводились подкожно в дозах: В 1 – 0,5 мг; В 2 – 0,5 мг; В 6 – 0,2 мг; С – 25 мг; Е – 15 мг; фолиевая кислота – 0,3 мг; в первые 6 дн. вводили препараты ежедневно, затем в течение 14 дн. – через день).

Схема опыта

|

Группа |

Кол-во голов больных норок |

Схема опыта |

|

1-я |

15 |

Традиционное лечение |

|

2-я |

15 |

Традиционное лечение +3,0 г шротов биоженьшеня |

Кормление животных в группах было одинаковым, поение и кормление зверей проводили вручную. Параметры климатических условий для обеих групп были одинаковыми при проведении опытов.

Для патоморфологических исследований брали кусочки печени норок. Материал уплотняли путем заливки его в парафин с предварительной фиксацией в 5%-ном растворе формалина. Срезы получали на санном микротоме, окрашивали гемотоксилин-эозином по Шабадашу и Ван-Гизону. Гистологические препараты изучали под микроскопом Microri MC 400. Фотографирование проводили с помощью фотокамеры Sanyo Color CCD.

Для опытов использовано вторичное сырье выжимки-шрота каллусной культуры биоженьшеня. Биохимический анализ показал, что в нем содержится, кроме микроэлементов, протеина – 15,3% абсолютно сухого вещества; сахара – 1,6%; крахмала – 1,6%, глюкозидов – 1,08%; витаминов В 1 – 0,26 мг%; В 2 – 0,53 мг%. Результаты исследований шротов свидетельствуют: в них сохранено до 60% действующего начала.

Результаты исследований

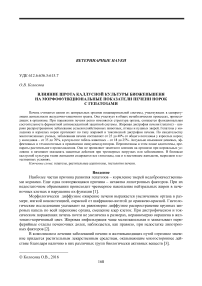

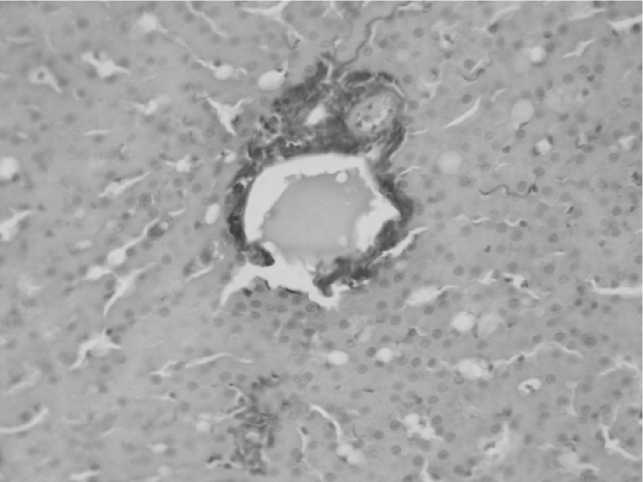

При гистологическом исследовании срезов печени норок 1-й группы (стандартное лечение) на 30-й день опыта отмечено частичное нарушение балочного строения печеночных клеток. Видна зернистость гепатоцитов, границы между печеночными клетками теряются. Отмечена пролиферация ретикулогистиоцитарных клеток в паренхиме печени, а также вокруг междольковых вен с образованием многочисленных желчных протоков (рис. 1).

Рис. 1. Печень. Склероз междольковой вены. Пролиферация ретикулогистиоцитарных клеток с образованием многочисленных желчных протоков. Дискомплексация печеночных клеток. Окраска гематоксилин-эозином (15×40)

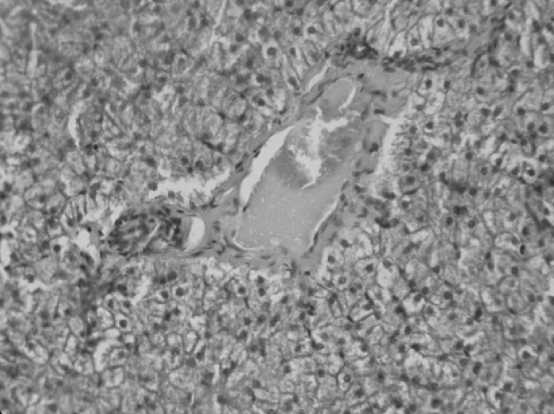

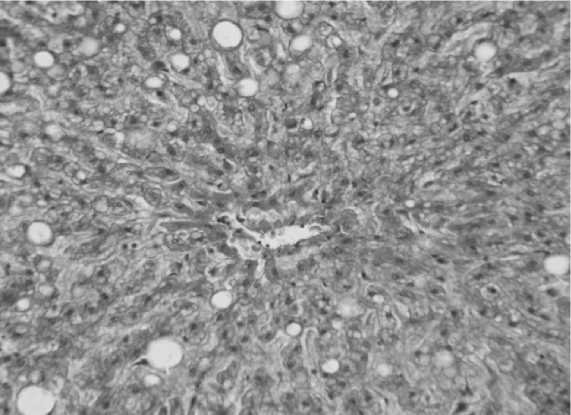

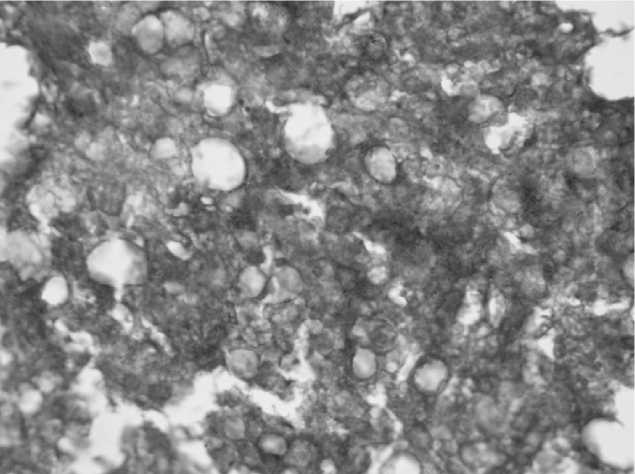

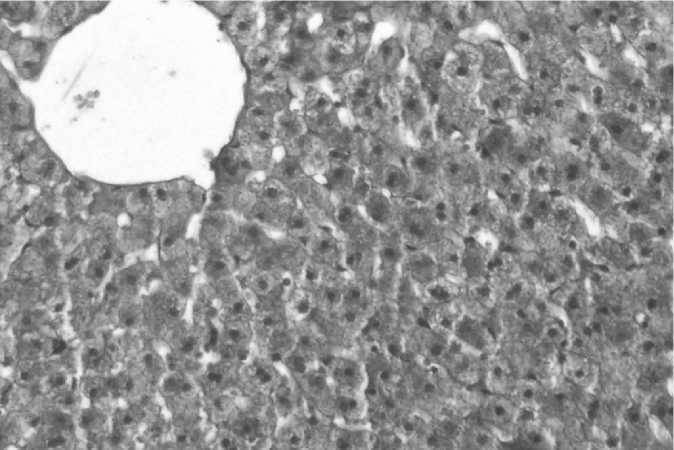

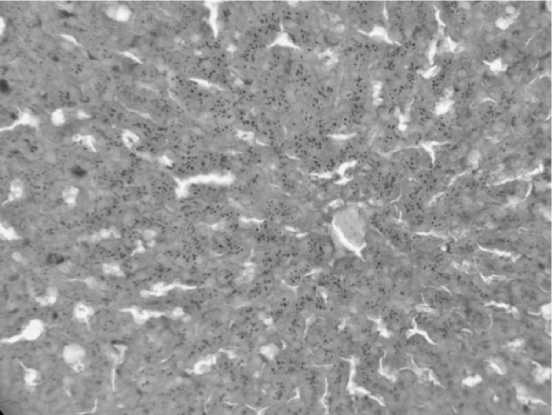

На 60-й день от начала опыта печень увеличена в объеме, дряблой консистенции, на разрезе – без четкого рисунка долек, неравномерно окрашена. При гистологическом исследовании отмечено ещё большее нарушение балочного строения печеночных клеток. Крупно-капельное ожирение гепатоцитов с образованием ксантомных клеток и участков микронекроза (рис. 2). При окраске срезов печени на гликоген установлено отсутствие в гепатоцитах гликогена (рис. 3); по Ван-Гизону – отмечено утолщение и склероз сосудистой стенки (рис. 4).

Рис. 2. Печень. Микронекроз. Крупнокапельное ожирение. Окраска гематоксилин-эозином (15×40)

Рис. 3. Печень. Отсутствие глыбок гликогена в печеночных клетках. Окраска по Шабадашу (15×40)

Рис. 4. Печень. Утолщение стенки междольковой вены. Окраска по Ван-Гизону (15×40)

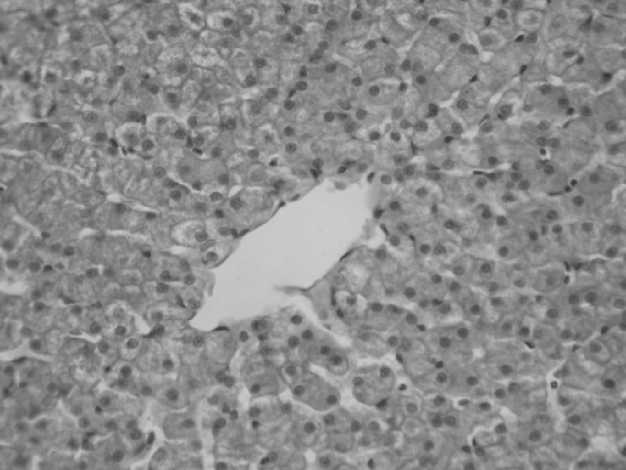

При микроскопическом исследовании печени, полученной от норок 2-й группы, к которым одновременно со стандартным лечением гепатозов применяли шроты каллусной культуры биоженьшеня, на 30-й день от начала опыта установлено, что балочное строение печени сохранено, граница между клетками выражена, их ядра округлой формы, одинаковых размеров, равномерно окрашены гематоксилин-эозином. Цитоплазма печеночных клеток зернистая, в большей части с мелкими вакуолями. Сосудистая стенка центральной вены – без видимых изменений. На некоторых участках видны жировые капли и вакуоли (рис. 5).

Рис. 5. Печень. Стенка центральной вены не утолщена. Балочное строение печени не нарушено. Печеночные клетки имеют мелкую зернистость.

Окраска гемотоксилин-эозином (15х40)

На 60-й день опыта в этой группе печень в объеме не увеличена, упругой консистенции, на разрезе с незначительным соскобом коричневого цвета. При гистологическом исследовании срезов общая архитектоника печени обычного вида, гепатоциты складываются в балки, расположенные радиально по направлению к центральным отделам долек, с довольно четкими контурами. Цитоплазма печеночных клеток с мелкими вакуолями, с отрицательной реакцией на жир. Ядра клеток круглой формы, светлые, кое-где встречаются и гиперхромные, несколько увеличенные в размерах. Сосудистая стенка междольковой вены без изменений (рис. 6).

Рис. 6. Печень. Стенка центральной вены не утолщена.

Балочное строение печени не нарушено. Печеночные клетки имеют мелкую зернистость. Окраска гематоксилин-эозином (15×40)

Рис. 7 . Печень. Многочисленные глыбки гликогена в печеночных клетках. Окраска по Шабадашу (15×20)

При окраске печени на гликоген в гепатоцитах отмечено его большое количество (рис. 7).

Выводы

Таким образом, традиционное лечение, применяемое при гепатозах норок, малоэффективно. Так, через 60 дн. опыта в печени контрольной группы отмечены нарушение балочного строения, наличие бесструктурных очажков микронекрозов, появление ксантомных клеток, что свидетельствует о прекращении действия терапевтических средств на патологический процесс.

Применение выжимок шрота каллусной культуры биоженьшеня активизирует внутриклеточные структуры, повышает антиоксидантную систему, тормозит перикисное окисление липидов в биомембранах, на это указывает сохранение нормальной структуры гепатоцитов печени норок опытной группы к концу исследований. Чем глубже функциональный сдвиг, тем эффективнее шроты биоженьшеня нормализуют эти нарушения.

Список литературы Влияние шрота каллусной культуры биоженьшеня на морфофункциональные показатели печени норок с гепатозами

- Подымова, С. Д. Болезни печени/С.Д. Подымова. -М.: Медицина, 2005. -768 с.

- Берестов, В.А. Звероводство: Учебное пособие/В.А. Берестов -СПб.: Издательство «Лань», 2002. -480 с.

- Задачи изучения новых лекарственных растений/И.И. Брехман, Н.Р. Деряпва, М.А. Гриневич, А.А. Саратиков//Раст. Ресурсы. -1983. -Т. 19. -С. 438-444.

- Дардымов, И.В. Элеутерококк: Тайны «панацеи»/И.В. Дардымов, Э.И. Хасина. -СПб.: Наука, 1993. -125 с.

- Лагерь, А.Ф. Фитотерапия некоторых заболеваний/А.Ф. Лагерь. Красноярск, 1986. -112 с.