Влияние силы мышц бедра и голени на опорные реакции стоп у больных ахондроплазией после коррекции роста

Автор: Менщикова Т.И., Долганова Т.И., Аранович А.М.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (64) т.18, 2014 года.

Бесплатный доступ

Не определено, при каких значениях силы мышц голени и бедра после их удлинения признаки локомоторной декомпенсации опорных реакций стоп при ходьбе будут минимальны. Изучение взаимосвязи силы мышц нижних конечностей и опорных реакций стоп актуально в оценке реабилитационного периода и в выборе сроков повторных этапов удлинения. Цель - оценка взаимосвязи силы мышц бедра, голени и опорных реакций стоп после удлинения сегментов нижних конечностей. Методиками подографии («ДиаСлед-Скан») и динамометрии (стенды разработаны в РНЦ «ВТО») обследовано 98 больных ахондроплазией 6-18 лет до и через 1-5 лет после удлинения бедра на 7-10 см и голени на 8-15 см. Исследование тыльных сгибателей стопы проводили при изменении угла в голеностопном суставе от 80 до 115°. Полного восстановления до исходного уровня силы мышц голени через 1-5 лет не выявлено ни в одной возрастной группе. Сниженные параметры силы мышц бедра до 60% и голени до 30% при сохраненной амплитуде движений в суставах не влияют на показатели опорных реакций стоп при ходьбе, регистрируется нормальная подограмма при медленном темпе ходьбы. «Правило оптимума походки» проявляется за счет снижения переднего толчка: более сильные мышцы подстраиваются под менее сильные. Отсутствие нормализации изометрического максимума Бликса через один год после удлинения свидетельствует о том, что сохраняется преобладание увеличенного растяжения мышц. Повторное удлинение голени целесообразно после нормализации изометрического максимума Бликса - регистрации максимальных значений силы мышц тыльных сгибателей стопы при ее установке под углом 95° и значениях переднего толчка на подограмме не менее 50% от возрастной нормы.

Короткий адрес: https://sciup.org/146216139

IDR: 146216139 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Влияние силы мышц бедра и голени на опорные реакции стоп у больных ахондроплазией после коррекции роста

В настоящее время одним из признанных методов коррекции длины сегментов конечностей является их удлинение с помощью аппарата Илизарова, когда за один этап лечения проводится удлинение на 10 см и более [1], при этом рекомендуется учитывать резервные возможности мышц [14]. По данным литературы отражена динамика восстановления сократительной способности мышц бедра [5] и голени [9] без учета величины удлинения; отмечено, что после лечения до 2 лет после II этапа

Менщикова Татьяна Ивановна, д.б.н., в.н.с. клинико-экспериментального отдела физиологии, Курган

Долганова Тамара Игоревна, д.м.н., в.н.с. клинико-экспериментального отдела физиологии, Курган

Аранович Анна Майоровна, д.м.н., зав. травматолого-ортопедическим отделением № 15, Курган перекрестного удлинения сохраняются изменения опорных реакций стоп, отражающие компенсаторные реакции при походке [7]. Фактором, лимитирующим величину удлинения бедра и голени, является ограничение амплитуды движений в суставах и снижение силы мышц на этапе реабилитации [1].

Клинически возникает потребность планируемую величину удлинения осуществлять в 2 этапа, что сокращает сроки суставной иммобилизации, способствует более быстрому периоду реабилитации и восстановлению силы мышц, но не определено, при каких значениях силы мышц голени и бедра после удлинения признаки локомоторной декомпенсации опорных реакций стоп при ходьбе будут минимальны.

Изучение взаимосвязи восстановления силы мышц голени, бедра и опорных реакций стоп после коррекции длины сегментов нижней конечности позволит оценить степень восстановления функционального состояния мышц и длительность реабилитационного периода у конкретного пациента, а также выбор сроков начала возможных повторных этапов удлинения.

Цель исследования – оценка взаимосвязи силы мышц бедра, голени и опорных реакций стоп после удлинения сегментов нижних конечностей.

Материал и метод исследования

Обследовано 98 больных ахондроплазией в возрасте 6–18 лет (средний возраст 12,8 ± 2,9 лет) до лечения и из них 35 пациентов повторно в отдаленные сроки (1–5 лет) после удлинения сегментов нижних конечностей. Средняя величина удлинения бедра 9 ± 2,0 см, голени – 10 ± 2,0 см. На одном этапе лечения проводили удлинение одной или двух голеней, затем удлиняли бедра или последовательно удлиняли голень и контралатеральное бедро.

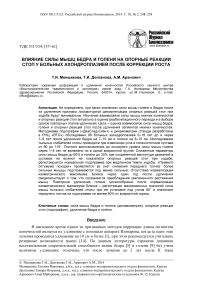

Оценку сократительной способности мышц голени и бедра осуществляли по данным динамометрии, которая выполнялась в изометрическом режиме с использованием разработанных В.А. Щуровым устройств [11, 13], позволяющих исследовать различные группы мышц. При расчете максимального момента силы (ММС, Н∙м) мышц сгибателей и разгибателей голени плечом мышечной силы является расстояние от щели коленного сустава до середины ременного захвата (рис. 1, а ), а максимальный момент силы мышц тыльных и подошвенных сгибателей стопы – расстояние от оси вращения голеностопного сустава до точки фиксации конца штанги, находящейся на оси реверсивного динамометра (рис. 1, б ).

Исследование сгибателей и разгибателей голени производили в положении «сидя» при угле в коленном суставе 90°; тыльных и подошвенных сгибателей стопы – в положении «сидя» при угле в голеностопном суставе от 80 до 115°, что позволяло оценить кривую зависимости силы мышц от их длины, характер которой определяется длиной мышечных волокон, а также углом между линией, совпадающей с направлением тяги сухожилия, и вектором силы, развиваемой волокном до начала сокращения [10]. Вершина кривой соответствует наибольшему значению момента силы мышц (изометрический максимум Бликса ( V.T. Inman , 1964, по [8])), выявляемого при их длине покоя.

Для исключения влияния увеличивающегося с возрастом веса тела рассчитывали относительный момент силы (ОМС, Н∙м/Н).

Оценка статических и динамических параметров ходьбы (подография) производилась с помощью комплекса «ДиаСлед-Скан» (г. Санкт-Петербург). Регистрация параметров проводилась при привычном темпе ходьбы на дистанции 10 м. Во время ходьбы определялись временные и силовые параметры цикла шага.

а б

Рис. 1. Измерение силы мышц бедра ( а ) и голени ( б ): 1 – расстояние от щели коленного сустава до середины ременного захвата; 2 – расстояние от оси вращения голеностопного сустава до точки фиксации конца штанги

Рассчитывалось среднее нормальное давление на различные отделы стопы. На выходных формах подограмм по оси ординат – вектор направления вертикальной составляющей силы реакции опоры, Н, по оси абсцисс – время опорной реакции, с. При индивидуальных оценках результаты обследований (величина пиков переднего и заднего толчков, демпферного провала) анализировались в процентах относительно веса тела. Для всех показателей подограммы рассчитывался коэффициент асимметрии, %, между правой и левой конечностями.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики с определением параметрического t -критерия Стьюдента, Использовались стандартные программы Microsoft Excel . В работе приводится средняя арифметическая ( M ), ошибка средней ( m ) и число наблюдений ( n ), равное числу обследованных.

Результаты исследования

Результаты динамометрии мышц бедра и голени у больных ахондроплазией до лечения представлены в табл. 1. После удлинения сегментов нижней конечности аппаратом Илизарова возрастные особенности восстановления относительных моментов силы мышц сгибателей и разгибателей голени представлены в табл. 2, тыльных и подошвенных сгибателей стопы – в табл. 3.

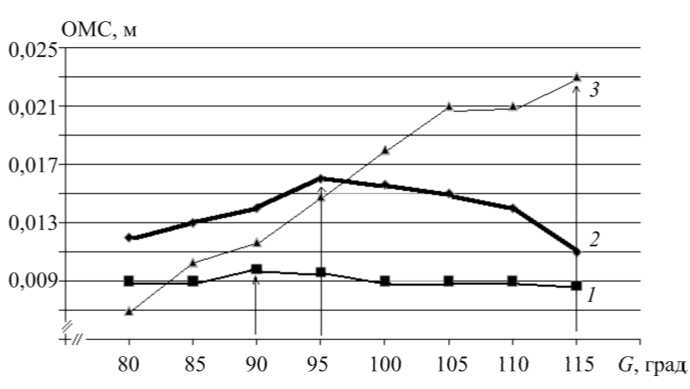

До удлинения максимальные значения силы мышц тыльных сгибателей стопы у детей 6–8 лет регистрировались при угле установке стопы в голеностопном суставе 90°, а у подростков – при 95°. После удлинения максимальные значения относительных моментов силы мышц достигались при установке стопы под углом 95–115°.

Таблица 1

Относительный момент силы мышц у больных ахондроплазией до лечения ( M ± m , n – число наблюдений)

|

Исследуемые мышцы |

Возраст обследуемых, лет |

||||

|

6–7, n = 10 |

8–9, n = 38 |

10–11, n = 36 |

12–14, n = 8 |

15–18, n = 6 |

|

|

Разгибатели голени |

0,055 ± 0,33 |

0,067 ± 0,06 |

0,079+0,04 |

0,090 ± 0,06 |

0,092 ± 0,07 |

|

Сгибатели голени |

0,077 ± 0,04 |

0,074 ± 0,12 |

0,092 ± 0,10 |

0,097 ± 0,01 |

0,088 ± 0,08 |

|

Тыльные сгибатели стопы |

0,031 ± 0,08 |

0,027 ± 0,03 |

0,030 ± 0,01 |

0,032 ± 0,03 |

0,033 ± 0,02 |

|

Подошвенные сгибатели стопы |

0,027 ± 0,05 |

0,041 ± 0,03 |

0,040 ± 0,03 |

0,058 ± 0,11 |

0,083 ± 0,09 |

Таблица 2

Относительный момент силы мышц бедра у больных ахондроплазией в отдаленные (свыше 1 года) сроки после снятия аппарата ( M ± m , n – число наблюдений)

|

Исследуемые мышцы |

Возраст обследуемых, лет |

|||

|

8–10, n = 11 |

11–12, n = 12 |

13–14, n = 7 |

более 16, n = 5 |

|

|

Разгибатели голени |

0,078 ± 0,09 |

0,073 ± 0,14 |

0,092 ± 0,14 |

0,058 ± 0,12 |

|

Сгибатели голени |

0,043 ± 0,04 |

0,068 ± 0,02 |

0,111 ± 0,03 |

0,106 ± 0,01 |

Таблица 3

Относительный момент силы мышц голени у больных ахондроплазией в отдаленные (свыше 1 года) сроки после снятия аппарата ( M ± m , n – число наблюдений)

|

Исследуемые мышцы |

Возраст обследуемых, лет |

|||

|

8–10, n = 11 |

11–12, n = 12 |

13–14, n = 7 |

более 16, n = 5 |

|

|

Тыльные сгибатели стопы |

0,017 ± 0,09 |

0,018 ± 0,07 |

0,018 ± 0,05 |

0,034 ± 0,09 |

|

Подошвенные сгибатели стопы |

0,054 ± 0,12 |

0,066 ± 0,21 |

0,059 ± 0,22 |

0,119 ± 0,09 |

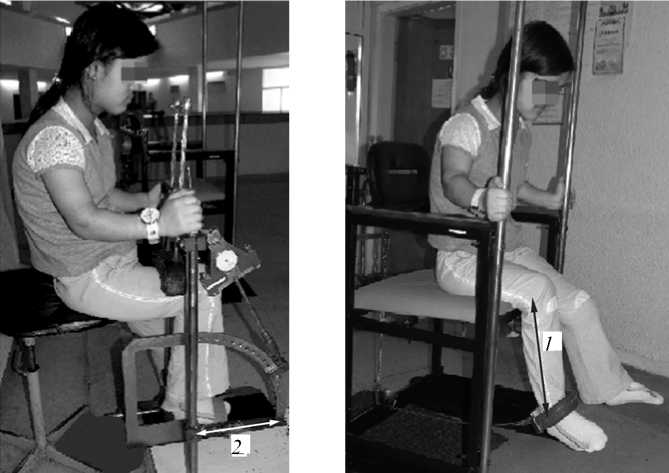

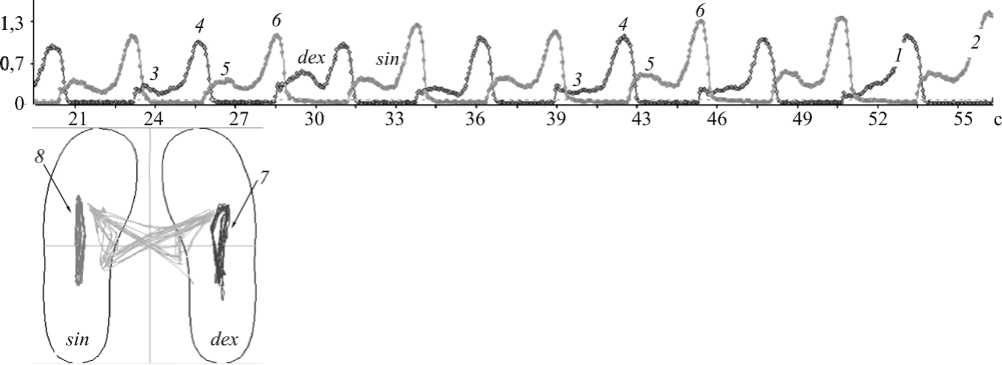

Количественный анализ подограмм у пациентов до лечения не выявил специфических критериев, характерных для данной группы пациентов. У больных ахондроплазией асимметрия силы переднего и заднего толчка не превышает 20%, но регистрируется перекат стопы по варусному типу (рис. 2).

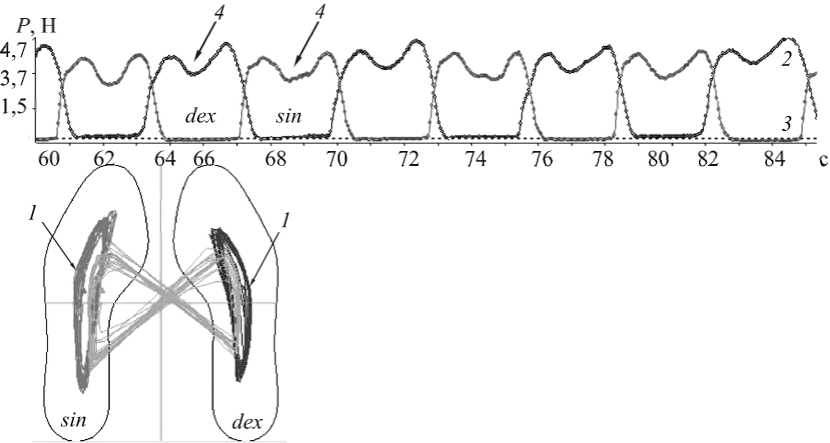

Больной ахондроплазией А., 18 лет. Диагноз: ахондроплазия, низкий рост. За I этап удлинения бедра (слева) и контралатеральной голени (справа) провели удлинение на 8,5 и 10,5 см соответственно. Слева недовосстановление показателя относительных моментов силы мышц разгибателей и сгибателей голени через 1 год после снятия аппарата по сравнению с исходным уровнем составило 6%, через 2 года отмечено полное восстановление. Справа относительно исходного уровня через 1 и 2 года после снятия аппарата недовосстановление силы мышц тыльных сгибателей стопы составило 37 и 48% соответственно, подошвенных сгибателей стопы – 17 и 8% соответственно. По данным подографии продолжительность переката через стопу справа и слева уменьшена за счет переднего и заднего отделов стопы. Силовые параметры цикла шага снижены: величина переднего толчка составляет справа 55%, слева 65% возрастной нормы, заднего толчка – справа 85%, слева 90% нормы. За счет уменьшения тыльного сгибания в голеностопном суставе, низкого темпа ходьбы ограничена опорная реакция конечностей и, как результат, на подограммах сглажен демпферный провал (рис. 3).

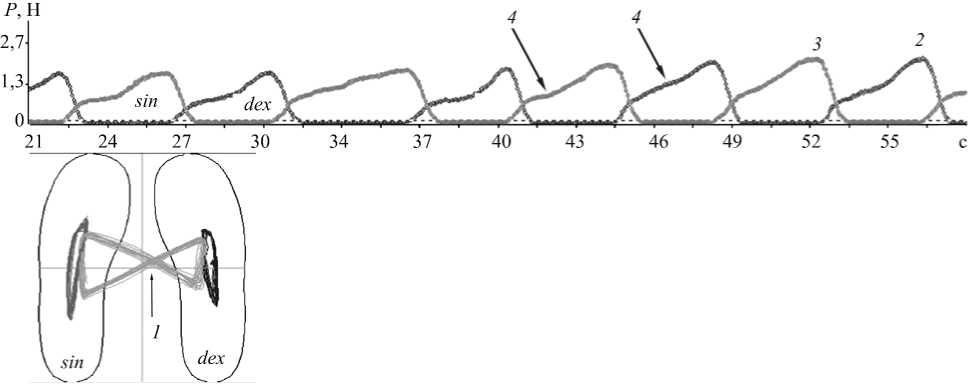

Больному ахондроплазией У., в возрасте 6–8 лет, с целью увеличения роста было проведено двухэтапное перекрестное удлинение нижних конечностей. Через 10 месяцев после окончания II этапа отмечено полное восстановление справа и слева силы мышц разгибателей и сгибателей голени, а также справа и слева задней группы мышц голени – подошвенных сгибателей стопы. Но регистрируется выраженное недовосстановление справа (на 95%), слева (на 96%) относительных моментов силы мышц тыльных сгибателей стопы.

По данным подографии также резко снижены силовые параметры цикла шага, от веса тела они составляют: справа – передний толчок 6,1%, задний толчок – 25,6%; слева – передний толчок – 10,0%, задний толчок – 30,5% (рис. 4). Величина переката через стопу также уменьшена за счет переднего и заднего отделов стопы: справа до 40%, слева до 35% от длины стопы. Снижение переднего толчка за счет компенсаторного снижения максимального подошвенного сгибания в голеностопном суставе и максимального сгибания в коленном и тазобедренном суставах является проявлением «правила оптимума походки»: как менее пораженная конечность подстраивается под более пораженную, так и более сильные мышцы подстраиваются под менее сильные мышцы.

Рис. 2. Подограмма больного К., 11 лет. Аходроплазия. До лечения. По оси ординат – вектор направления вертикальной составляющей силы реакции опоры, Н. По оси абсцисс – время опорной реакции, c. Справа, слева регистрируется перекат стопы по варусному типу (стрелка 1 ). Цифрами отмечены кривые:

2 – правая ( dex ); 3 – левая ( sin ). Стрелкой 4 на подограмме указан демпферный провал

Рис. 3. Подограмма больного А. через 2 года после удлинения правой голени и левого бедра. По оси ординат – вектор направления вертикальной составляющей силы реакции опоры, Н. По оси абсцисс – время опорной реакции, с. Общий центр давления при ходьбе смещен вправо (стрелка 1 ) – асимметрия ходьбы больше вправо с преимущественным нагружением левой стопы. Силовые параметры цикла шага составляют: справа ( dex , кривая 2 ) – сила переднего толчка – 23,4% от веса тела, заднего толчка – 46,7% от веса тела; слева (sin , кривая 3 ) – переднего толчка – 24,1% от веса тела, заднего толчка – 46,2% от веса тела. Справа, слева сглажен демпферный провал (стрелка 4 )

Рис. 4. Подограмма больного У., 9 лет, через 10 месяцев после окончания II этапа перекрестного удлинения сегментов нижних конечностей. По оси ординат – вектор направления вертикальной составляющей силы реакции опоры, Н. По оси абсцисс – время опорной реакции, с. Справа ( dex , кривая 1 ) – передний толчок 3 , задний толчок 4 . Слева ( sin , кривая 2 ) – передний толчок 5 , задний толчок 6 .

Продолжительность переката через стопу – стрелки справа 7 , слева 8

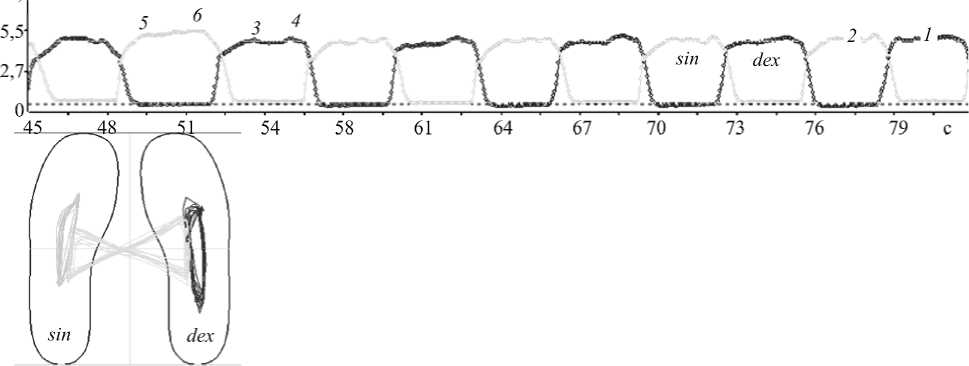

Комплексные реабилитационные мероприятия в течение 1 года позволили восстановить функциональные возможности тыльных сгибателей стопы. Через 2 года после окончания II этапа удлинения сегментов нижних конечностей снижение тыльных сгибателей стопы по сравнению с исходным уровнем составило справа 27% и слева 33%. Приросту показателей динамометрии и увеличению объема движений в суставах соответствовал прирост силовых параметры цикла шага при ходьбе (рис. 5).

л н

Рис. 5. Подограмма больного У., 11 лет, через 2 года после окончания II этапа перекрестного удлинения сегментов нижних конечностей. По оси ординат – вектор направления вертикальной составляющей силы реакции опоры, Н. По оси абсцисс – время опорной реакции, с. Справа ( dex , кривая 1 ) – передний толчок 3 , задний толчок 4 . Слева ( sin , кривая 2 ) – передний толчок 5 , задний толчок 6

Силовые параметры цикла шага относительно веса тела составили: справа – передний толчок 60,9%, задний толчок – 68,3%; слева – передний толчок 54,5%, задний толчок 67,5%.

Обсуждение

У больных ахондроплазией до лечения длина нижних конечностей значительно отставала от уровня здоровых сверстников при сохраненных размерах туловища, т.е. нарушался коэффициент пропорциональности между ростом и массой тела. Относительные моменты силы мышц сгибателей и разгибателей стопы были снижены на 15–30%, сгибателей и разгибателей голени – на 40–60% по сравнению с теми же показателями здоровых сверстников (см. табл. 1), что согласуется с данными литературы [1].

При данной патологии при укороченном сегменте нижней конечности возрастная дифференцировка мышц сгибателей и разгибателей замедленна: до 12 лет максимальная сила мышц-сгибателей больше максимальной силы мышц-разгибателей на 30–50%, т.е. расчетный показатель индекса мышц-антагонистов (соотношение силы мышц задней и передней групп мышц голени) соответствует значениям детей в возрасте 4–5 лет [2] при приблизительно равной длине сегмента. С возрастом, при отсутствии прироста длины сегмента, отставание в показателях относительного момента силы мышц уменьшается.

Сниженные параметры силы мышц бедра до 60% и голени до 30%, при сохраненной амплитуде движений в суставах, не влияют на показатели опорных реакций стоп при ходьбе и соответствуют нормальной подограмме при медленном темпе ходьбы с увеличением длительности периода переката через стопу и уменьшением одноопорного периода шага по сравнению с возрастной нормой [3, 4]. Это способствует повышению статической устойчивости при ходьбе.

Через год и более, после снятия аппарата с бедра, у детей 8–12 лет сила мышц разгибателей голени восстанавливалась полностью (до 100%), а мышц сгибателей голени – до 80% от исходного уровня. У детей 13–14 лет регистрируется полное восстановление силы передней и задней групп мышц бедра. Снижение относительных моментов силы у подростков старше 16 лет объясняется существенным приростом массы тела в основном за счет увеличения жировой ткани (см. табл. 2). Наиболее благоприятным возрастным периодом для восстановления силы мышц бедра после его удлинения является возраст 8–12 лет.

При удлинении бедра до 40% от исходной длины у больных женского и мужского пола отмечается восстановление показателя относительных моментов силы обеих групп мышц бедра до 100%. Удлинение свыше 40% от исходной длины ведет к постепенному снижению данных показателей.

Полного восстановления до исходного уровня показателя силы мышц голени через 1–5 лет не выявлено ни в одной возрастной группе. Задняя группа мышц голени более массивная, чем передняя, и восстановление ее функциональных свойств протекает гораздо быстрее во всех возрастных группах.

Медленное восстановление передней группы мышц связано с ее анатомическими особенностями – мышца односуставная, имеющая относительно меньшую по сравнению с антагонистами силу. Кроме того, дистракционный регенерат большеберцовой кости формируется на участке прикрепления m.tibialis anterior , что является дополнительным повреждающим фактором передней группы мышц голени [1]. Степень восстановления передней группы мышц голени определяет и величину восстановления амплитуды движений в голеностопном суставе.

До лечения у пациентов 6–8 лет максимальные значения относительных моментов силы регистрируются при стандартной установке стопы под углом 90°, как и у здоровых сверстников. Смещение изометрического максимума передней группы мышц голени в сторону увеличения отмечается в период естественного скачка роста детей, когда преобладает растяжение мышцы [10]. После лечения происходит смещение максимального значения силы по сравнению с исходным уровнем тем больше, чем больше величина удлинения.

Через 12–15 месяцев после удлинения голени на 7 см максимальный относительный момент силы мышц тыльных сгибателей стопы восстанавливался и достигался при установке стопы под углом 95°, после удлинения голени на 12 см – под углом 115° (рис. 6).

Определение изометрического максимума Бликса является частным случаем определения диапазона оптимальных условий функционирования мышц и имеет диагностическое значение в оценке функциональных возможностей мышц. Показано, что величина силы передней группы мышц поврежденной голени восстанавливается до уровня показателя интактной конечности лишь в узком диапазоне продольных размеров мышц, соответствующем установке стопы под углом 100° [6]. При варусной деформации костей голени максимум Бликса мышц голени смещен в направлении тыльной флексии [12]. Установлено, что у человека вид зависимости «длина – сила» активных мышц определяется соотношением сократительного и упругого компонентов [8]. Анализ сократительной способности мышц тыльных сгибателей стопы при различной установке стопы в голеностопном суставе показал, что отсутствие нормализации изометрического максимума Бликса через один год после удлинения голени свидетельствует о том, что сохраняется преобладание увеличенного растяжения мышц. Отсутствие растяжения мышц является критерием их функционального восстановления, что необходимо учитывать в совокупности с данными восстановления амплитуды движений в суставах и репаративных процессов в костном регенерате, при решении вопроса возможности начала повторного удлинения. Повторное удлинение голени целесообразно рассматривать после нормализации изометрического максимума Бликса – регистрации максимальных значений силы мышц тыльных сгибателей стопы при ее установке в голеностопном суставе под углом 95°.

Рис. 6. Относительный момент силы мышц тыльных сгибателей стопы в зависимости от установки угла в голеностопном суставе ( G , град): кривая 1 – средние значения в группе пациентов (12 человек) 6–8 лет до лечения; кривая 2 – средние значения в группе пациентов (7 человек) через 12–15 мес. после удлинения голени на 7 см; кривая 3 – средние значения в группе пациентов (5 человек) через 12–17 мес. после удлинения голени на 12 см. Стрелками отмечен максимум Бликса на каждой кривой

Выводы

Сниженные параметры силы мышц бедра до 60% и голени до 30% при сохраненной амплитуде движений в суставах не влияют на показатели опорных реакций стоп при ходьбе, регистрируется нормальная подограмма при медленном темпе ходьбы.

В восстановительном периоде мышцы адаптируются так, чтобы величина суставного момента стремилась к дооперационному уровню. При удлинении конечности возрастают величины плеч мышечных сил, что стимулирует перестройку мышечной ткани в сторону уменьшения величин максимальных мышечных сил. Оптимальная величина удлинения бедра – до 40% от исходной длины, когда отмечается полное восстановление силы мышц бедра. Оптимальная величина удлинения голени 6–8 см.

Отсутствие нормализации изометрического максимума Бликса через один год после удлинения свидетельствует о том, что сохраняется преобладание увеличенного растяжения мышц. Повторное удлинение голени целесообразно рассматривать после нормализации изометрического максимума Бликса – регистрации максимальных значений силы мышц тыльных сгибателей стопы при ее установке в голеностопном суставе под углом 95° и значениях переднего толчка на подограмме не менее 50% от возрастной нормы.

При резко сниженной функциональной возможности тыльных сгибателей стопы «правило оптимума походки» проявляется в снижении переднего толчка при ходьбе за счет снижения максимального подошвенного сгибания в голеностопном суставе и максимального сгибания в коленном и тазобедренном суставах: «более сильные» мышцы подстраиваются под «менее сильные».

Список литературы Влияние силы мышц бедра и голени на опорные реакции стоп у больных ахондроплазией после коррекции роста

- Ахондроплазия. Руководство для врачей/под. ред. А.В. Попкова, В.И. Шевцова. -М.: Медицина, 2001. -352 с.

- Витензон А.С. Закономерности нормальной и патологической ходьбы человека. -М: Зеркало-М, 1998. -271 с.

- Витензон А.С., Петрушанская К.А. К фазовому анализу ходьбы и некоторых ритмических движений человека//Российский журнал биомеханики. -2005. -Т. 9, № 1. -С. 19-35.

- Долганова Т.И., Долганов Д.В., Менщикова Т.И., Сазонова Н.В. Диагностическая информативность медиального смещения траектории проекции общего центра давления у детей и подростков при ходьбе//Российский журнал биомеханики. -2011. -Т. 15, № 2. -С. 91-99.

- Долганова Т.И., Менщикова Т.И., Аранович А.М., Долганов Д.В. Опорная реакция стоп у больных ахондроплазией после увеличения сегментов нижних конечностей//Российский журнал биомеханики. -2009. -Т. 13, № 1. -С. 61-68.

- Кучин Р.В., Щуров В.А., Хубаев Н.Д. Уровень восстановления сократительной способности мышц после переломов костей [Электронный ресурс]. -URL: http://www.sportmedicine.ru/medforsport-2013/kuchin.php (дата обращения: 25.04.2014).

- Самсонова А.В. Моторная и сенсорная функции мышц в биомеханике локомоций / А.В. Самсонова ; Санкт-Петерб. ун-т им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2007. -152 с.

- Способ определения резервных возможностей мышц: пат. 2258463 Рос. Федерация: МКИ6 А61В8/00/Шевцов В.А., Дьячкова Г.В., Гребенюк Л.А., Менщикова Т.И. -№ 2003110847/14; заявл. 15.04.2003; опубл. 20.08.2005, Бюл. № 23.

- Устройство для ангулодинамометрии: пат. 2029536 Рос. Федерация: МКИ6 А61Н1/00/Щуров В.А. -№ 5042260/14; заявл. 15.05.1992; опубл. 27.02.1995, Бюл. № 6. -С. 114.

- Шевцов В.И., Менщикова Т.И., Новиков К.И., Аранович А.М. Изменение показателей упругости и сократительной способности мышц бедра при его удлинении у больных ахондроплазией//Гений ортопедии. -2000. -№ 1. -С. 42-45.

- Шевцов В.И., Менщикова Т.И., Щуров В.А. Теоретические предпосылки и практические последствия увеличения длины нижних конечностей у больных с ахондроплазией//Российский журнал биомеханики. -2000. -Т. 4, № 3. -С. 74-79.

- Щуров В.А., Гребенюк Л.А. Зависимость биомеханических свойств мышц голени от их длины у больных с патологией опорно-двигательного аппарата//Физиология человека. -1994. -Т. 20, № 2. -С. 107-114.

- Щуров В.А., Долганова Т.И., Долганов Д.В. Установка для измерения силы мышц бедра//Медицинская техника. -2014. -№ 1. -С. 27-30.

- Щуров В.А., Новиков К.И., Долганова Т.И. Функциональное состояние больных с варусной деформацией нижних конечностей различной этиологии//Гений ортопедии. -2012. -№ 3. -C. 22-125.