Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

Автор: Ануфриева Марина Леонидовна, Сиваков Владимир Владимирович, Сиваков Дмитрий Владимирович, Сивакова Марина Юриевна, Сиваков Владимир Ильич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается воспитание гениального человека с рождения до студенческих лет, а также изложены условия реализации природных способностей в развитии ребенка. Изложено направление в раскрытии образовательного закона о воспитании и развитии гениальной личности. Материал статьи раскрывает гениальную основу в создании гениального ребенка. При этом представлена необходимая, системная, целенаправленная работа, способствующая развитию гениальности в условиях семейного и физического воспитания.

Дошкольник, школьник, студент, гениальность, социальный и образовательный процесс, ведущий тип деятельности, сенсорная система, кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14239938

IDR: 14239938 | УДК: 37.013.42

Текст научной статьи Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

В.И.Сиваков, Д.В. Сиваков, М.Ю. Ануфриева, М.Ю. Сивакова, В.В. Сиваков

Воспитание гениального человека в любой сфере деятельности во многом зависит не только от природных способностей, но и от семейных отношений и социальных условий, в которых с рождения развивается ребенок. Представленная информация, являющаяся одновременно и образовательным законом о воспитании и развитии личности доказывает, что гениальным человек не рождается, а воспитывается родителями и социальной средой в дошкольном, школьном возрасте и в студенческие годы обучения [1].

Гениальную основу закладывают в воспитании ребенка родители, т.е. гениальная воспитательная работа родителей создает гениального ребенка. Рассмотрим предпосылки формирования гениальности человека в условиях семьи. Основа гениальности зарождается одновременно с рождением ребенка. Гениальным может стать каждый ребенок, но для этого в дошкольном возрасте должны быть реализованы биологические предпосылки с учетом воздействия социального фактора. При этом необходима системная, целенаправленная, ежедневная работа с много- кратным, повторяющимся действием, способствующая развитию гениальности.

Группе ученых, авторов данной статьи, удалось обосновать ведущие типы деятельности в развитии гениальности в дошкольном, школьном возрасте и в студенческие годы обучения под влиянием социального фактора [1].

Прежде чем рассматривать гениальность ребенка, дадим определение гениальности. Гениальность – это высокий уровень сформированности ведущих типов деятельности эмоционально-тактильного общения ребенка с родителями, предметно-манипулятивной, игровой и учебной деятельности на основе совершенствования сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса, способствующих реализации природных способностей под влиянием образовательного и социального факторов [14].

Определяющим направлением в воспитании гениальности являются ведущие типы деятельности ребенка, к которым относим:

-

• эмоционально-тактильное общение ребенка с родителями;

-

• предметно-манипулятивную деятельность;

-

• игровую деятельность;

-

• учебную деятельность.

Рассмотрим два понятия – «воспитание гениальности» и «развитие гениальности». «Воспитание гениальности» и «развитие гениальности» – это не тождественные процессы результативной деятельности ребенка. Воспитание гениальности предусматривает использование средств, методов, форм организации занятий, контроль, оценку действия, педагогические условия. Развитие гениальности показывает, как этот процесс осуществляется.

Таким образом, воспитание – это свершившийся процесс, а развитие – это изменение в системах и функциях ребенка в процессе воспитания гениальности.

При системной, целенаправленной, ежедневной работе в воспитании гениальности ребенка в дошкольном возрасте этой цели добиваются только 5,0% родителей из 100%, остальные дети – 99,5% – созреют в проявлении гениальности, если её не воспитывать, только во взрослой жизни, например, созревание эмоциональности отмечается в 28 лет, познавательных процессов – в 33 года, физического развития – в 23 года, а в некотором случае, - и в 30-40 лет.

На каждом этапе воспитания гениальности следует развивать ведущие типы деятельности функциональных систем, включая эмоции и чувства, сенсорную систему, тактильные рецепторы, познавательные процессы, память, мышление, воображение, кисть руки, кору головного мозга. Воспитание вышеуказанных систем, развитие процессов должно происходить особенно до одного года в вертикальном положении туловища ребенка. Именно вертикальное положение ребенка создает гениальную основу воспитания [2-14].

Если ребенок большую часть времени, за исключением необходимого сна, находится в вертикальном, а не в горизонтальном положении, то это создает гениальную предпосылку для воспитания личности. Вертикальное положение туловища ребенка является базовой основой для успешной реализации биологических возможностей ребенка за счет развития вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат ребенка взаимосвязан со всеми системами и функциями ребенка. Развитие вестибулярного аппарата создает устойчивые действия не только при ходьбе, беге, но и при развитии сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса, способствующих раскрытию природных способностей под влиянием социального фактора. Устойчивое положение вестибулярного аппарата ребенка влияет на устойчивое формирование систем, функций и процессов.

Гениальные дети в последующем становятся и гениальными людьми во всех сферах деятельности, включая и спортивную деятельность. Воспитание гениальности рассмотрим через ведущие типы деятельности ребенка с рождения до восемнадцати лет. Именно до шести лет создаются фундаментальные психофизиологические предпосылки гениальности.

Далее рассмотрим эти предпосылки в первом ведущем типе деятельности – «эмоционально-тактильном общении ребенка с родителями», который длится от рождения до года. Именно в этом типе деятельности ребенка отмечаются подвижные процессы в сенсорно-эмоциональном развитии. Гениальные предпосылки формирования функциональных систем ребенка проявляются в том, что родители с рождения до года воспитывают эмоции, чувства, сенсорную систему, тактильные рецепторы. Ребенок получает от родных эмоционально-чувственное воздействие. У ребенка в этом возрасте развиваются положительные эмоции. Эмоционально-чувственный процесс очень тесно взаимосвязан с познавательным процессом (память, мышление, воображение, внимание и т.д.) ребенка. Соответственно, динамично развиваются

Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

В.И.Сиваков, Д.В. Сиваков, М.Ю. Ануфриева, М.Ю. Сивакова, В.В. Сиваков

эмоции, чувства, развивается и познавательный процесс ребенка.

В процессе воспитания ребенка необходимо развивать, кроме эмоциональной сенсорную систему (зрение, слух, тактильные рецепторы тела, рук, вестибулярный аппарат, осязание, обоняние). Сформированная сенсорная системы ребенка позволяет получать информацию от различных анализаторов из внешней среды. От того, как будет сформирована сенсорная система ребенка, будет зависеть его всестороннее и гармоничное развитие.

Через сенсорную систему ребенок получает большой поток информации. Сенсорная система ребенка успешно совершенствуется до шести лет. Родители в этот период жизни закладывают интеллектуальный и физический потенциал. Следовательно, до года у гениальных детей родители воспитывают эмоции, чувства, познавательный процесс, сенсорную систему, целенаправленно применяют физические упражнения, подвижные игры, массаж. Сенсорная система ребенка тесно взаимосвязана с эмоциональным состоянием в воспитании гениальности. Взаимосвязь сенсорной системы ребенка проявляется в том, что одни процессы воспитываются непосредственно, а другие косвенно, и наоборот, т.е. происходит их влияние друг на друга. Например, воспитывая сенсорную систему, развиваем эмоциональный и познавательный процессы.

Ведущий тип деятельности – «эмоционально-тактильное общение ребенка с родителями» – завершается в жизни ребенка «кризисом одного года». Если у детей развивался ведущий тип деятельности «эмоционально-тактильное общение ребенка с родителями» динамично, целенаправленно и системно, то кризис одного года не отмечается, а наблюдается в основном у детей, которые длительное время находились в горизонтальном положении.

Таким образом, совершенствование сенсорно-эмоционального процесса ре- бенка на определенном этапе определяется субъективно по эмоциональному поведению. Если ребенок проявляет положительные эмоции, радует родителей воспитывающими действиями, каждый день удивляет чем-то новым, это и есть положительный результат воспитания сенсорного, эмоционально-чувственного процесса гениальности. Завершение сенсорно-эмоционального процесса воспитания ребенка отмечается проявлением положительных и отрицательных эмоций, восприятием информации, формированием коммуникативных умений общения. В этом случае можно утверждать, что системная работа родителей имеет положительную направленность в воспитании гениальности.

У ребенка воспитание сенсорно-эмоционального процесса происходит до года, - это очень важный и ответственный момент. Некоторые родители в связи с занятостью предпочитают, чтобы ребенок находился в горизонтальном положении, да и старшее поколение родителей предупреждает своих взрослых детей, чтобы они не приучали ребенка к рукам, но ребенок не только чувствует руки, но и комфортные условия развития, а когда его возвращают в горизонтальное положение, оказывает эмоциональный протест. Эмоциональный протест ребенка связан с тем, что в горизонтальном положении ему находиться дискомфортно, развитие происходит не так эффективно, как бы ему хотелось. И если родителями не услышан этот эмоциональный протест ребенка, то он приводит к задержке психофизического развития на 3-4 года.

В вертикальном положении ребенка до года эффективно воспитывают родительские руки, родительское общение, родительское тепло, внимание, эмоции, чувства, тактильное взаимодействие. Все это, в целом, усиливает формирование эмоционально-познавательного, сенсорного процесса, больше нежели искусственные предметы типа «ходунков» и т.д. Родительское внимание усиливает воздействие на центральную и вегета- тивную нервную системы, возбуждает активность нервных клеток, анализаторов сенсорной системы. Интенсивное воздействие на нервное окончание анализаторов сенсорной системы ребенка оказывают импульсы внешней среды и длительное нахождение ребенка на руках родителей. Нахождение ребенка в горизонтальном положении снижает эффективность внешней среды. Ребенок в горизонтальном положении получает слабый импульс раздражения нервных окончаний анализаторов, которые не стимулируют формирование личности. Анализаторы сенсорной системы ребенка до года находятся в сенситивном состоянии, что улучшает созревание при системной работе.

Сенсорную систему на второй, третий год жизни сформировать сложнее, так как потребуется больше времени, нежели в первый год. Воспитание сенсорно-эмоционального процесса найдет свое продолжение во втором типе – «предметно-манипулятивной деятельности», которая длится от года до трех лет. Предметно-манипулятивная деятельность ребенка, направленная на совершенствование сенсорной системы, эмоциональных и познавательных процессов, созревание коры головного мозга, осуществляемых за счет развития кистей рук, завершается кризисом трех лет. Кризис трех лет характерен только для детей, которые не получили целеноправленного развития систем и функций в период «предметноманипулятивной деятельности».

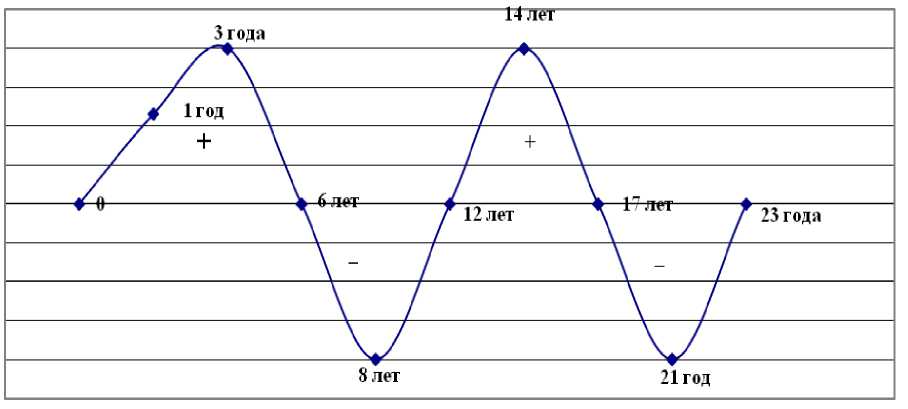

Основной признак успешного развития предметно-манипулятивной деятельности ребенка до трех лет в формировании гениальности – это проявление самостоятельных действий типа «Я сам (а)». Это тест на успешное гениальное воспитание: чем раньше ребенок скажет «Я сам (а)», можно говорить о положительном становлении гениальности; если ребенок скажет «Я сам (а)» в три года, -это признак того, что родители недостаточно уделили внимание воспитанию. У детей кризис трех лет связан с недоста- точным развитием, и может длиться от трех месяцев до года, что непосредственно влияет на задержку психики в дальнейшем. Если ребенок сказал «Я сам (а)» до одного года или в год и семь месяцев, то можно утверждать о позитивных признаках гениальности и, как правило, кризис трех лет проходит незаметно для этих детей. Данный кризис проходит незаметно с гениальным признаком развития у детей по той причине, что этот возраст находится на положительной верхней части перегиба синусоиды (рис. с. 25). Это свидетельствует о том, что природные предпосылки способствуют эффективному развитию всех систем и функций, а их снижение приводит к задержке психофизического созревания.

В ведущем типе «предметно-манипулятивной деятельности» до трех лет активно формируют кисть руки, так как каждый палец руки непосредственно связан с речедвигательными центрами коры головного мозга. Развитие речедвигательных центров коры головного мозга способствует интеграции всех ведущих типов деятельности, а это и есть фундаментальная предпосылка воспитания гениальности. О развитии предметноманипулятивной деятельности к трем годам судят о гениальных проявлениях в действии ребенка.

В воспитании гениального ребенка используются не только двигательные действия в совершенствовании сенсорной системы, эмоций, чувств, познавательных процессов, вестибулярного аппарата, тактильных рецепторов, но и физические упражнения, игровая деятельность, которые изложены в учебном пособии [2].

При завершении этапа предметноманипулятивной деятельности дается заключение об эффективной или неэффективной работе родителей: в совершенствовании сенсорной системы (зрение, слух, тактильные рецепторы тела, рук, вестибулярный аппарат, осязание, обоняние) у детей. Это проводит к получению объемной информации, которая

Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

В.И.Сиваков, Д.В. Сиваков, М.Ю. Ануфриева, М.Ю. Сивакова, В.В. Сиваков

преобразует знание в результат действия, что во многом определяет качество обучения. Если у ребенка успешно развита сенсорная система, он оперативно получает информацию из внешней среды и быстро получает результат достижения в действии. Ребенок, который не имеет достаточно сформированную сенсорную систему, получает информацию искаженную, неточную. В этом случае недостаточно развитая сенсорная система напряженно обрабатывает информацию, что приводит к задержке развития и других анализаторов, например, тактильных рецепторов, вестибулярного аппарата, осязания, обоняния. Дети с недостаточным развитием сенсорной системы, как правило, имеют низкую координацию движения, слабо формируют технику физического упражнения. У них это проявляется в быстроте, меткости, ритмичности, пластичности, гибкости, равновесии во время выполнения физического упражнения. В этом видим существенное различие в воспитании гениального и негениального ребенка. Недостаточное развитие сенсорной системы, речедвигательных центров, коры головного мозга в дальнейшем скажется непосредственно на процессе восприятия информации и получения знаний ребенком в дошкольном учреждении, школьником – в школе, студентом – в вузе, специалистом – в профессиональной и спортсменом – в спортивной деятельности.

Дальнейшее формирование и совершенствование сенсорно-эмоционального, познавательного процессов найдет обоснование в третьем ведущем типе – «игровая деятельность», которая длится от трех лет до шести лет. Игровая деятельность направлена на совершенствование гениальности ребенка, в которой раскрывается содержательный потенциал проявления эмоций, познавательного процесса. В игре гениальные дети демонстрируют на высоком уровне сюжетно-ролевую функцию, новизну и коллективные действия. В игре гениальные дети самостоятельно и независимо от родителей и сверстников успешно реализуют проблемные ситуации. Через игру гениальные дети умеют не только самостоятельно навязывать сюжетно-ролевую функцию, но и подчиняться игровой ситуации в коллективе. Игровая деятельность завершается кризисом шести лет, который характерен только для негениальных детей.

После реализации игровой деятельности наступает этап учебной деятельности в совершенствовании сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса, способствующих раскрытию природных способностей под влиянием социального фактора. В учебной деятельности гениальные учащиеся не испытывают трудностей в получении знаний. Гениальные школьники в последующие годы через учебную деятельность совершенствуют сенсорную систему, эмоционально-познавательный процесс, чего нельзя сказать о негениальных школьниках. Для негениальных школьников, а их большинство, учебная деятельность как ведущий тип не вызывает интерес в возрасте двенадцати лет.

На смену учебной деятельности негениальных школьников приходит «общественно полезная деятельность», а точнее «эмоционально тактильное общение подростков со сверстниками», которое не способствуют раскрытию природных способностей в условиях социальной среды. Причина потери интереса к учебной деятельности у негениальных школьников видится в том, что недостаточно воспитана сенсорная система, эмоционально-познавательный процесс, которые не способствуют раскрытию природных способностей в формировании учебных знаний.

Гениальные школьники воспитываются в учебной деятельности, а негениальные школьники ищут свой интерес в любой другой деятельности, исключая учебную работу. В профессии гениальные школьники нашли себя, а негениальные находятся в постоянном поиске самоопределения. По этой причине для негениальных школьников создаются в помощь центры профессионального самоопределения. У гениальных же школьников профессиональный выбор сформирован, выбор специальностей обширный.

Таким образом, при целенаправленной и системной работе в воспитании гениальности необходимо использовать ведущие типы деятельности эмоционально-тактильного общения ребенка с родителями, предметно-манипулятивной, игровой и учебной деятельности в раскрытии природных способностей тестовыми показателями.

Тестирование следует осуществлять во всех ведущих типах развития гениальности в начале, середине и в завершении процесса. Гениальных детей в России не так много, не так много и родителей, воспитывающих гениальность. Воспитание гениальности требует от родителей значительного времени, а его отсутствие у 99,5 % приводит от негени-альности к гениальным предпосылкам только в 30-40 лет.

Рис. Кризисы (1, 3, 6, 8, 12, 14, 17 лет), влияющие на развитие сенсорной системы, эмоционально познавательного процесса дошкольников, школьников и студентов. Примечание: +; повышенный и пониженный процесс развития функциональных систем

Волнообразное синусоидное повышение и понижение в формировании сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса существенно влияет на качество образовательного процесса дошкольников, школьников и студентов. Из вышеизложенного можно

Кризисы дошкольников, школьников, студентов проявляются через каждые шесть лет, особенно неблагоприятными являются кризисы шести и семнадцати лет, чего нельзя сказать о кризисе в двенадцати лет, который проходит менее напряженно.

Причина психической напряженности в большей степени касается негениальных дошкольников, школьников и студентов. Это связано с тем, формирование сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса проходит с периодичностью в шесть лет, как в положительной (активной фазе), так и в отрицательной (пассивной, «спящей» фазе). Созревание сенсорной системы, эмоционально-познавательного процесса дошкольников, школьников отмечено на синусоиде (рис.). По этой причине у младших школьников с шести до двенадцати лет постепенно снижается интерес к учебной деятельности, а повышается с двенадцати до семнадцати лет.

полагать, что с семнадцати до двадцати трех лет студентам нецелесообразно учиться в высшем учебном заведении. В этот период обучения сенсорная система, эмоционально-познавательный процессы находятся в течение шести лет в неблагоприятной, пониженной фазе функцио-

Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

В.И.Сиваков, Д.В. Сиваков, М.Ю. Ануфриева, М.Ю. Сивакова, В.В. Сиваков

нальной работоспособности и активности, что в целом не позволяет студентам формировать фундаментальные, глубокие знания по специальности, они формируются поверхностно, недостаточно основательно. Причина данного явления в том, что сенсорная система, эмоционально-познавательный процессы студентов находятся в течение шести лет в «спящем состоянии» или в пониженной фазе функциональной работоспособности систем и функций организма.

В заключение подтвердим, что недостаточное развитие сенсорной системы, речедвигательных центров, коры головного мозга в дальнейшем скажется непосредственно на процессе восприятия информации и получения фундаментальных знаний ребенком на различных этапах обучения. Причина возникновения психической напряженности в образовательном процессе в большей степени касается негениальных дошкольников, школьников и студентов. В этом случае очевиден тот факт, что только при целенаправленной и системной работе в воспитании гениальности необходимо формировать ведущие типы деятельности эмоционально-тактильного общения ребенка с родителями, предметно-манипулятивной, игровой, учебной деятельности и учебно-профессиональной деятельности в раскрытии природных способностей. Гениальные школьники развиваются и воспитываются во всех ведущих типах деятельности, а негениальные школьники ищут свой интерес в любой другой деятельности, но только не в учебной работе. Базовой основой в развитии гениальности ребенка является сенсорная система, которая тесно взаимосвязана с эмоциональным и познавательным процессами.

В воспитании гениального ребенка применяются не только специальные задания, действия, условия в совершенствовании сенсорной системы, эмоций, чувств, познавательных процессов, вестибулярного аппарата, тактильных рецепторов, но и в системе используются физиче- ские упражнения, игровая деятельность. В воспитании гениального ребенка, особенно в дошкольном возрасте, необходимо, кроме эмоционального процесса, развивать сенсорную систему (зрение, слух, тактильные рецепторы тела, рук, вестибулярный аппарат, осязание, обоняние).

Список литературы Влияние социального и образовательного процессов на гениальность дошкольников, школьников, студентов в условиях семейного и физического воспитания

- Прихожан А.М. Влияние электронной информационной среды на развитие личности детей младшего школьного возраста//Психологическое исследование: электронный научный журнал. 2010. № 1(9). С. 2

- Сиваков В.И. О психоэмоциональном напряжении школьников//Физическая культура в школе. 2004. № 2. С. 74-76.

- Планирование психофизиологической нагрузки школьникам и её учет на уроках физической культуры в общеобразовательной школе//Наука и школа 2007. № 2. С. 64-66.

- Сиваков В.И. Агрессию, тревожность можно уменьшить//Физическая культура в школе. 2007. № 8. С. 73-74.

- Сиваков В.И. Снижение психической напряженности и стрессовых состояний у спортсменок в учебно-тренировочной деятельности//Мир психологии. 2008. № 4. С. 127-133.

- Сиваков В.И. Влияние психофизиологических особенностей студенток на качество образования в высшем учебном заведении//Современная высшая школа: инновационный аспект. 2008. № 2. С. 98-99.

- Сиваков В.И. Взаимосвязь между внешним природным фактором и психоэмоциональным состоянием спортсменок в соревновательной деятельности//Мир психологии. 2009. № 2. С. 194-199.

- Сиваков В.И. Психофизиологическая напряженность у студенток-первокурсниц и факторы, её обусловливающие//Мир психологии. 2009. № 4. С. 245-249.

- Сиваков В.И. О влиянии атмосферного давления на психофизиологические процессы школьников//Физическая культура в школе. 2010. № 7. С. 51-52.

- Сиваков В.И. Изменение психофизиологической напряженности у студенток в образовательном процессе//Современная высшая школа: инновационный аспект. 2010. № 1. С. 59-64.

- Сиваков В.И. Адаптационные возможности младших школьников и спортсменов в физкультурно-спортивной деятельности//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. № 2. С. 63-65.

- Сиваков В.И. Методика снижения фрустрирующей напряженности у младших школьников в физкультурно-спортивной деятельности: учебное пособие. -Челябинск, Издательство Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. -143 с.

- Сиваков В.И., Сиваков Д.В., Сиваков В.В. Психолого-педагогические основы управления адаптационным процессом младших школьников в физкультурно-спортивной деятельности: монография. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. -167 с.

- Феномен развития детей дошкольного возраста: коллективная монография/под. ред. Л.В. Трубайчук. -М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС 2013. -234.с.