Влияние социальных и личностных факторов на формирование делинквентных форм поведения у юношей и девушек в разных условиях социализации

Автор: Назарова Ирина Анатольевна, Аболонин Алексей Федорович, Стоянова Ирина Яковлевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 2 (95), 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучены 260 подростков мужского и женского пола с наркотической и алкогольной зависимостями в возрасте от 14 до 18 лет (средний возраст 17,08±0,8 года), отбывающих наказание в воспитательных колониях. В качестве группы сравнения были обследованы подростки, обучающиеся в различных условиях социализации, а именно группа трудных подростков из 113 человек, находившихся в региональном лагере юных спасателей «Сибэкстрем», 114 учащихся ПТУ и лицеев и 1032 учащихся средних общеобразовательных школ. Выявлены гендерные особенности личности несовершеннолетних преступников, дана оценка структуре микросоциального окружения. Определены личностные качества подростков в зависимости от условий социализации.

Делинквентное поведение, институты социализации, несовершеннолетние правонарушители, межполовые различия, личностные особенности, аддикция

Короткий адрес: https://sciup.org/14295989

IDR: 14295989 | УДК: 616.89-008.441.13-053.2

Текст научной статьи Влияние социальных и личностных факторов на формирование делинквентных форм поведения у юношей и девушек в разных условиях социализации

Подростковый возраст общепризнанно считается одним из самых сложных периодов в жизни человека. Это связано с подростковым кризисом, с возникновением нового уровня самосознания, со стремлением к самоутверждению и самовыражению. Не всегда этот процесс протекает плавно, в зависимости от личностной предиспозиции и условий социализации возникают различной выраженности отклонения, требующие психокоррекционной работы. Поэтому особое место в изучении проблем подросткового возраста занимает девиантология. Большинство исследователей считают, что именно условия окружения и меры воспитательного воздействия играют значительную роль в генезе нарушений поведения у детей и подростков [3–5, 8, 9, 12–15]. Это подтверждается не только высокой частотой наркологических заболеваний, аффективных и психопатических нарушений среди родственников, но и тем, что семьи детей и подростков с девиантным поведением чаще всего дезорганизованы, дисфункциональны, взаимоотношения между их членами семьи нарушены [7]. В развитии аддиктивного поведения в подростковом возрасте важную роль также играет микроокружение. По мнению А.И. Мандель и др. [11], в подростковом возрасте из числа социальных факторов, влияющих на формирование личности, наибольшее влияние принадлежит «неформальной группе сверстников». Влияние группы особенно значимо, если субъект дорожит принадлежностью к ней и образ жизни группы не противоречит внутренним позициям личности, её наиболее актуальным, ведущим мотивам.

Результаты, полученные зарубежными и российскими исследователями, показывают корреляцию между девиантными формами поведения обследованных, формированием соответствующих мотивировок и наличием друзей с такими формами поведения [7, 10, 16, 17]. Компонент пренебрежения в стиле воспитания способствует формированию у ребенка агрессивности и склонности к дальнейшему воспроизведению подобных форм поведения в социальных контактах, в частности впоследствии по отношению к собственным детям [1, 2].

Новыми тенденциями современном наркопотреблении являются снижение возраста потребителей наркотиков; увеличение количества употребляющих «лёгкие» наркотики; рост количества потребляющих без зависимости; увеличение количества «скрытых» наркопотребителей; увеличение числа потребляющих два и более наркотических веществ; повышение количества употребляющих синтетические наркотики; рост количества потребителей дешёвых («аптечных») наркотиков.

Таким образом, несмотря на значительное количество опубликованных результатов исследований, выполненных на материале различных групп детей и подростков с аддиктивным и делинквентным поведением, всё же причины, роль различных факторов и их удельный вес в развитии, течении, динамике и степени выраженности изучены недостаточно. Постоянное изменение социальных реалий, идеологических и психологических установок приводит к непрерывной трансформации как структуры девиантного и делинквентного поведения, так и факторов риска, способствующих его появлению.

В связи с этим обсуждаемый круг проблем в обозримом будущем будет нуждаться в постоянном углубленном изучении и уточнении.

Цель – изучение социальных и личностных факторов, влияющих на формирование делинквентных форм поведения у юношей и девушек, находящихся в разных условиях социализации .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выборка комплексного клинико-психологического обследования включает 260 подростков мужского и женского пола с наркотической и алкогольной зависимостями в возрасте от 14 до 20 лет (средний возраст – 17,08±0,8 года). Из них 150 подростков мужского пола в возрасте от 15 до 19 лет (средний возраст 17,1±0,9 года) находились в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей (г. Ле-нинск-Кузнецк Кемеровской области), 110 девушек (средний возраст 17±0,73 года) были воспитанницами женской воспитательной колонии г. Томска. Выборка создавалась на основании наличия у подростков зависимости или указания на злоупотребление ПАВ.

Для сравнения нами были обследованы три группы подростков, имеющих разные уровни социализации и с различной степенью выраженности делинквентных форм поведения. В первую группу вошли 113 подростков, находившиеся в региональном лагере юных спасателей «Сибэкстрем», совершавшие правонарушения, не попадающие под УК РФ, имеющие в анамнезе эпизодическое употребление ПАВ. Во вторую группу включили 114 учащихся ПТУ и лицеев, имеющих проблемы с поведением. Третью группу, самую многочисленную, составили 1 032 учащихся средних общеобразовательных школ с нормативным поведением.

Для реализации цели исследования применяли клинико-психопатологический, экспериментальнопсихологический (оценка особенностей личностных и когнитивных характеристик больных), математикостатистический методы. С помощью клиникопсихологического метода проводили изучение медицинской и социально-психологической информации: индивидуальные беседы с психологами, медицинскими работниками, что позволило охарактеризовать соматический и социально-психологический статус исследованных подростков с делинквентным и нормативным поведением.

Систематизация данных производилась с привлечением карты стандартизованного описания обследуемого «Эпидемиология, клинико-патобиологические закономерности и профилактика психических и поведенческих расстройств в результате злоупотребления психоактивными веществами» [Авторы-составители: Бохан Н.А., Мандель А.И., Аболонин А.Ф., Жукова И.А., 2004].

Изучение эмоционально-волевой сферы и личностно-типологических особенностей юношей и девушек подросткового возраста проводили с помощью методики «Mini-Mult» (сокращенный вариант ММPI в модификации В.П. Зайцева [1981). Математикостатистический метод обработки данных осуществ- лялся с помощью статистического программного пакета Statistica, версия 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ правонарушений показал, что юноши значимо больше совершают преступлений, направленных против жизни и здоровья, а девушки – преступлений против собственности. В состоянии опьянения на момент совершения преступления чаще находились девушки (63,6 %), чем юноши (32 %) (р<0,05).

По результатам анализа анамнестических данных семей юношей, находящихся в воспитательной колонии, выявлено, что в полной семье из них воспитывалось 29,33 %, одним родителем – 57,3 %, родственниками, в приемной семье – 2,67 %, в интернате, в детском доме – 10,67 %. Среди девушек 23,64 % воспитывались в полной семье, одним родителем – 40 %, у родственников или в приемной семье – 16,36 %, в детском доме – 20,0 %. При сравнении полученных данных обнаружены достоверные различия. Юноши, в отличие от девушек, до момента совершения преступления проживали в родительской семье, а девушки до заключения чаще всего воспитывались в детском доме (р<0,05).

Обследование подростков группы риска, находившихся в лагере «Сибэкстрем», показало, что 34,5 % юношей воспитывались в полной семье, 41,2 % – одним из родителей, 12 % – в приемных семьях. 45,9 % девушек воспитывались в полной семье, 37,8 % – в неполных семьях, 5,4 % – в приемных семьях. 46,9 % юношей – учащихся ПТУ воспитывались в полной семье, 40,7 % – в неполной семье, 12,5 % – в приемных семьях. По 48 % девушек воспитывались в полных и неполных семьях, 4 % – в приемных (были удочерены). 73,8 % юношей – учащихся школ проживали в полных семьях, 23,8 % – воспитывались одним родителем, 2,5 % – в приемных семьях. В свою очередь у 62,2 % девушек-школьниц была полная семья, 36,6 % – воспитывались в неполных семьях, 1,2 % – в приемных семьях (табл. 1.).

Таблица 1

Распределение подростков по условиям воспитания

|

Условия воспитания |

1 |

2 |

3 |

4 |

||||

|

юноши |

де вушки |

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

|

|

Полная семья |

29,3 |

23,64 |

34,5 |

45,9 |

46,9 |

48 |

73,8 |

62,2 |

|

Неполная семья |

57,3 |

40 |

41,2 |

37,8 |

40,7 |

48 |

23,8 |

36,6 |

|

Приемная семья |

2,67 |

16,4 |

12 |

5,4 |

12,5 |

4 |

2,5 |

1,2 |

|

Детский дом |

10,7 |

20 |

||||||

П р и м е ч а н и е . 1 – Отбывающие наказание в воспитательных колониях, 2 – находившиеся в региональном лагере «Сибэкстрем», 3 – учащиеся ПТУ и лицеев, 4 – учащиеся средних общеобразовательных школ.

Таким образом, изучение микроокружения и условий семейного воспитания показало, что с нарастанием девиантности в группах подростков уменьшается количество полных семей и повышается доля подростков, воспитываемых одним из родителей, в приёмных семьях или в интернатах.

Изучение семейного окружения и условий формирования девиантного поведения показало, что юноши, отбывающие наказание в воспитательной колонии, достоверно чаще проживали в родительской семье, воспитывались в условиях гипер- и гипоопеки и в условиях с завышенными требованиями. Преобладающими отношениями в таких семьях были конфликтные. Девушки чаще всего воспитывались в условиях детского дома, где доминировал бессистемный подход к воспитанию (при р>0,01). Отцы юношей в большей степени злоупотребляли алкоголем, а отцы девушек чаще отказывались от потребления алкоголя совсем (р<0,05). При анализе образовательного статуса родителей правонарушителей было выявлено, что большинство родителей имели среднее и среднеспециальное образование. Получили высшее или незаконченное высшее образование 0,6 % отцов и 5,9 % матерей юношей-правонарушителей и 5,4 % отцов и 7,2 % матерей девушек-правонарушительниц. Как правило, профессиональная деятельность их родителей связана с рабочей специальностью либо с неквалифицированным трудом.

Анализ родительских семей юношей, находящихся в региональном лагере юных спасателей «Сибэкс-трем», показал, что 13,4 % отцов были безработными, 15,9 % имели высшее или незаконченное высшее образование, 18,4 % получили среднеспециальное образование. 18,9 % матерей не работали, высшее или незаконченное высшее образование было у 22,6 %, среднеспециальное – у 27,6 %. Изучение условий воспитания выявило в 40,3 % семей гармоничный стиль, в 18,5 % – бессистемный, в 13,4 % – «кумир семьи». Материальный уровень 40,3 % семей был высокий; в 45,4 % – средний уровень дохода, в 12,6 % – низкий. 15,1 % отцов и 7,6 % матерей злоупотребляли алкоголем.

-

18,9 % отцов девушек из группы риска (находившихся в региональном лагере «Сибэкстрем») не работали, 21,6 % имели высшее или незаконченное высшее образование, 29,7 % – среднеспециальное. 9,1 % матерей были безработными, 37,8 % и 18,9 % получили высшее и среднеспециальное образование. Условия воспитания у 56,6 % девушек были гармоничные, у 13,5 % – по типу «кумир семьи», у 10,8 % – гиперопека. Материальное положение соответствовало у 35,1 % высокому уровню, у 40,5 % – среднему уровню, у 21,6 % – низкому достатку. Злоупотребляли алкоголем 27,02 % отцов и 8,1 % матерей.

У юношей – учащихся среднеспециальных учреждений (ПТУ, лицеи) не работали 9,4 % отцов и 3,1 % матерей, среднеспециальное образование имели 46,9 % отцов и 37,5 % матерей, высшее образование – только 21,9 % матерей, у отцов высшее образование не выявлено. Условия воспитания юноши охарактеризовали как гармоничные (62,5 %), бессистемные (12,5 %), по типу «золушка» (9,4 %). Материальный достаток в большинстве семей учащихся был средним (49,9 %) и высоким (46,9 %), низким – в 3,1 %. Злоупотребление алкоголем отмечается у 18,7 % отцов и 3,1 % матерей.

-

8 % отцов и 12 % матерей девушек – учащихся среднеспециальных учреждений имели высшее и незаконченное высшее образование, 36 % отцов и 64 % матерей – среднеспециальное. 56 % воспитывались гармонично, 20 % – по типу «кумир семьи». Материальный уровень 76 % девушек оценили как средний, как высокий – 16 %, как низкий – 8 %. Злоупотребляло алкоголем 4 % отцов и 4 % матерей.

-

2,5 % матерей юношей-старшеклассников общеобразовательных школ не работали. Образование у 57,4 % отцов было высшим и незаконченным высшим, у 18,7 % – среднеспециальным. 71,9 % матерей получили образование высшее, 19,6 % среднеспециальное. Условия воспитания 68,8 % школьников охарактеризовали как гармоничные, 16,3 % – как гиперопеку. Материальный достаток оценивают как высокий 57,7 % школьников, как средний – 42,7 %, низкий достаток не отметил ни один школьник. Злоупотребление алкоголя отмечается у 2,5 %отцов.

Не работают 2,4 % отцов и 6,1 % матерей учениц старших классов общеобразовательной школы, 56,1 % и 23,2 % отцов имели образование высшее и среднеспециальное. 70,4 % и 20,8 % матерей поучили высшее и среднеспециальное образование. Условия воспитания в 69,5 % семей были гармоничные, в 12,2 % – по типу «кумир семьи», в 9,8 % – бессистемные. Материальный достаток в 64,6 % семей школьниц был высокий, средний – в 32,9 %, низкий – в 2,4 %. Злоупотребляли алкоголем 6,1 % отцов и 1,2 % матерей школьниц (табл. 2.).

Таблица 2

Социально-экономический статус семей подростков

|

Показатель |

1 |

2 |

3 |

4 |

||||

|

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

юноши |

девушки |

|

|

Не работает временно или постоянно |

||||||||

|

отец |

13,4 |

18,9 |

9,4 |

0 |

0 |

2,4 |

||

|

мать |

18,9 |

9,1 |

3,1 |

0 |

2,5 |

6,1 |

||

|

Имеет высшее и незаконченное высшее образование |

||||||||

|

отец |

0,6 |

5,4 |

15,9 |

21,6 |

0 |

8 |

57,4 |

56,1 |

|

мать |

5,9 |

7,2 |

22,6 |

37,8 |

21,9 |

12 |

71,9 |

70,4 |

|

Материальный уровень (достаток) высокий |

||||||||

|

семья |

10,9 |

2,5 1 |

40,3 |

35,1 1 |

46,9 |

16 1 |

57,7 |

64,6 |

|

Злоупотребление алкоголем |

||||||||

|

отец |

30,9 |

71,2 |

15,1 |

27,02 |

18,7 |

4 |

2,5 |

6,1 |

|

мать |

29,1 |

29,7 |

7,6 |

8,1 |

3,1 |

4 |

0 |

1,2 |

П р и м е ч а н и е . 1 – Отбывающие наказание в воспитательных колониях, 2 – находившиеся в региональном лагере «Сибэкстрем», 3 – учащиеся ПТУ и лицеев, 4 – учащиеся средних общеобразовательных школ.

Сравнительный анализ показал увеличение доли несовершеннолетних подростков с девиантным повелением, в семьях которых преобладают жестокие и бессистемные условия воспитания, гипоопека, конфликтные отношения, неоправданно повышенные требования. С этим коррелируют высокий уровень алкоголизации отцов и низкий материальный уровень обеспеченности семей, но в большей степени прослеживается увеличение степени алкоголизации матерей.

Анализ возраста начала употребления показал ранее знакомство с ПАВ в группе девиантных аддиктов. Первые пробы ПАВ у юношей-правонарушителей начинались раньше, чем у девушек (p=0,004), но после 12 лет девушки становились в этом отношении более активными.

Предпочтения в выборе ПАВ оказались разными. Девушки более склонны (p=0,0001) употреблять алкоголь и чаще прибегали (p=0,0001) к комбинированному потреблению. 63,64 % девушек и 71,17 % юношей основным мотивом потребления считают потребность испытать новые ощущения (экспериментирование). Причиной первого употребления наркотика у юношей являлось давление со стороны окружающих, выбор осуществлялся по чужой инициативе (р=0,02), у девушек решающим фактором была относительная доступность приобретения наркотика (р=0,0017). Сдерживающие факторы перед первым употреблением отсутствовали у 76,36 % девушек и 72,03 % юношей, лишь 18,18 % девушек и 15,25 % юношей испытывали опасения перед первым потреблением из-за возможного вреда здоровью. При дальнейшем потреблении ПАВ у 77,11 % юношей и 63,64 % девушек основным мотивом становится гедонистический.

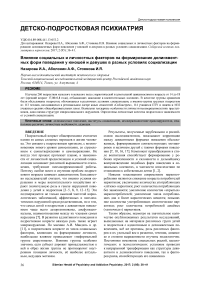

Изучение личностного профиля по опроснику MMPI показало сходный профиль в сравниваемых группах подростков-юношей (рис. 1).

Рис. 1. Личностные профили подростков-юношей

При сравнении полученных личностных профилей по сокращенной методике «Mini-Mult» в группах несовершеннолетних правонарушителей-юношей, девиантных подростков, учащихся ПТУ и лицеев, школьников общеобразовательных учреждений были выявлены значимые различия (р<0,05) между группами с учетом метода поправки Бонферрони.

У юношей, находящихся в лагере «Сибэкстрем», выявлены высокие значения личностного профиля по всем оценочным шкалам, в то же время низкие значения отмечались по шкалам демонстративности (р<0,001), импульсивности (р<0,001), ригидности (р<0,001), тревожности (р<0,001), индивидуалистич-ности (р<0,001), оптимизма (р>0,0001).

Подобное сочетание значений по шкалам у подростков, находящихся в лагере «Сибэкстрем», характерно для людей, склонных скрывать истинные мотивы своего поведения, что свидетельствует о потребности выглядеть в более выгодном свете. Юноши, отбывающие наказание в воспитательных колониях, имеют высокие показатели по шкалам импульсивности и тревоги (р>0,0001) относительно учащихся среднеспециальных образовательных учреждений. Сравнительный анализ полученных показателей у школьников и находящихся в местах лишения свободы юношей выявил достоверные различия по шкалам пессимизма (р<0,001), демонстративности (р<0,001), импульсивности (р<0,001), ригидности (р<0,001), тревожности (р<0,001), индивидуа-листичности (р<0,001), активности (р<0,001).

У несовершеннолетних правонарушителей пики показателей приходятся на демонстративность и тревожностЬ, что отражает симптоматику истерического и астенического типов психопатизации. По мнению А.А. Козлова, М.Л. Рохлиной [2000], И.Н.Пятницкой, Н.Г. Найденовой [2002], В.Д. Менделевича [2003], подобная психопатологическая симптоматика наблюдается у всех злоупотребляющих наркотиками подростков, они похожи уровнем психического развития, личностной патологией, формами поведения.

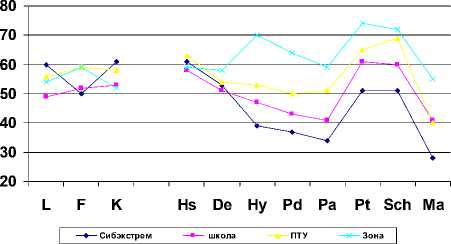

Сравнение личностных профилей по сокращенной версии «Mini-Mult» у несовершеннолетних правонарушительниц, девушек с девиантным поведением, девушек-учащихся ПТУ и общеобразовательных учреждений позволило выявить значимые различия (р<0,05) между группами (рис. 2).

Hs De Hy Pd Pa Pt Shk Ma

LFK

—♦— школа —■— ПТУ сибэкстрем зона

Рис. 2. Личностные профили подростков-девушек

У девушек-правонарушительниц обнаружены высокие показатели асоциальных тенденций относительно других групп. Больше всего личностные профили различаются между группами школьниц и осужденных девушек по шкалам коррекции, достоверности, пессимистичности, импульсивности, тревоги, индивидуалистичности, оптимизма (р<0,001). Выявлены различия между девушками-учащимися ПТУ и находящимися в местах лишения свободы по шкалам коррекции, импульсивности, индивидуалистичности, активности (р<0,001). Девушки из лагеря «Сибэкс-трем менее пессисмистичны и более активны, чем находящиеся в местах лишения свободы, которые более пессимистичны, замкнуты и сосредоточены на проблемах собственного самочувствия.

Сравнительный анализ данных, полученных с использованием метода «Mini-Mult», показал, что юноши более активны и склоны к преувеличению своих способностей, а девушки более откровенны и фиксированы на своем здоровье (табл. 2). По шкалам ригидности и индивидуалистичности значимых различий не обнаружено, что отражает личностнохарактерологические особенности длительное время находящихся в закрытой системе людей.

Таблица 2

Средние значения по опроснику «Mini-Mult» у отбывающих наказание юношей и девушек

|

Клиническая шкала |

Среднее значение |

p |

|

|

Юноши |

Девушки |

||

|

L |

51,6 ±8,83 |

43,97±13,3 |

0,000 |

|

F |

56,8±15,7 |

63,2±17,3 |

0,042 |

|

K |

51,9±15,7 |

42,010,5 |

0,000 |

|

Hs |

56,4±12,7 |

61,97±13,2 |

0,026 |

|

De |

55,4±12,7 |

61,1±13,7 |

0,025 |

|

Hy |

66,9±12,7 |

53,2±14,5 |

0,000 |

|

Pd |

64,9±11,2 |

55,2±10,9 |

0,000 |

|

Pa |

57,± 15,4 |

58,7±18,9 |

0,591 |

|

Pt |

72,98±14,5 |

63,9±11,1 |

0,001 |

|

Shk |

70,3±22,7 |

69,4±12,2 |

0,816 |

|

Ma |

55,2±12,2 |

49,97±10,6 |

0,024 |

ВЫВОДЫ

Таким образом, низкий экономический, социальный статус родителей, педагогическая запущенность, безразличие и жестокость значимого взрослого окружения способствуют вовлечению подростка в девиантное поведение. Анализ личностных характеристик выявил схожесть определенных качеств, что свидетельствует о преобладании внешних факторов на развитие отклонений в поведении.

Анализ индивидуально-личностных особенностей выявил, что с нарастанием девиаций у подростков-юношей в группах сравнения усиливается лживость, создается ошибочная иллюзия собственной неуязвимости, им кажется, что совершенные поступки можно легко скрыть от окружающих. Подростки, находящиеся в местах лишения свободы, имеют более заостренные черты личности с демонстративно-тревожным радикалом. Анализ личностных профилей девушек выявил преобладание тревожных и асоциальных черт характера, что в значительной мере определяется асоциальным окружением и образом жизни.

Список литературы Влияние социальных и личностных факторов на формирование делинквентных форм поведения у юношей и девушек в разных условиях социализации

- Аболонин А.Ф., Асланбекова Н.В. Социально-психологические характеристики и особенности проявлений агрессивности у девиантных подростков. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 3 (78): 45-50.

- Аболонин А.Ф., Назарова И.А., Стоянова И.Я., Гусев С.И. Агрессия как фактор возникновения делинквентного поведения (гендерный аспект). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2015; 4 (89): 58-66.

- Беляева С.И. Межпоколенная воспроизводимость деструктивных паттернов функционирования в семьях делинквентных подростков. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2017; 1 (41): 10 . URL: http://mprj.ru

- Бохан Н.А., Буторина Н.Е., Кривулин Е.Н. Депрессивные реакции при пенитенциарной дезадаптации у подростков. Челябинск: Изд-во ПИРС, 2006: 264.

- Бохан Н.А., Семке В.Я. Коморбидность в наркологии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009: 510.

- Воеводин И.В. Дисфункциональность семьи как фактор риска аддиктивного поведения. Консилиум. 2000; 4: 58.

- Воеводин И.В., Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Белокрылов И.И., Назарова И.А. Структура, динамика и психологические характеристики мотивировок употребления психоактивных веществ у учащихся высших и средних учебных заведений. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. ВМ.Бехтерева. 2014; 4: 37-42.

- Глазырина Л. Г., Нечаева А. А. Детско-родительские отношения как причина агрессии подростков. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2015; 2 (92): 13-15.

- Дмитриева Т.Б., Положий Б. С. Руководство по социальной психиатрии. 2-е издание. М.: Медицинское информационное агентство, 2009: 299-310.

- Куприянова И.Е., Семке В.Я., Дашиева Б.А., Карауш И.С. Психическое здоровье детей с особыми образовательными потребностями. Томск, 2011: 204.

- Мандель А.И., Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Гусев С.И., Назарова И.А. Социально-психологические детерминанты делинквентных форм поведения при аддиктивных состояниях. Вопросы ментальной медицины и экологии. 2006; XII (1): 63.

- Семке В. Я., Галактионов О. К., Мандель А. И., Бохан Н. А., Мещеряков Л. В. Алкоголизм: региональный аспект/под общ. ред. В. Я. Семке. Томск, 1992: 217.

- Семке В.Я., Куприянова И.Е., Шушпанова Т.В. Психическое здоровье населения Сибири и Дальнего Востока. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2007; 107 (3): 78.

- Семке В.Я., Мельникова Т.Н., Бохан Н.А. Нейробиологические механизмы алкоголизма. Журнал неврологии и психиатрии им. C. С. Корсакова. 2002; 102 (8): 61-66.

- Bokhan N. A., Ovchinnikov A. A. Dissociative model of addictions formation. Saint-Louis, MO, USA: Publishing House Science and Innovation Center, 2014: 324.

- Brutman V.I. Family factors' influence on forming of mother's deviant behaviour. Психологический журнал. 2000; 21 (2): 87.

- Scott S. Do Parenting programmes for severe child antisocial behaviour work over the longer term, and for whom? one year follow-up of a multi-centre controlled trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2005; 33 (4): 403-421.