Влияние солнечной активности на фазу принимаемого сигнала ОНЧ-диапазона

Автор: Нестеров В.И.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние солнечных пятен в 21-м цикле солнечной активности на фазу принимаемого сигнала на двух трассах и различных частотах. Экспериментальные данные получены по приемам фазы сигналов радионавигационной системой «Омега». Трассы распространения проходят практически с юга на север. Показано, что влияние солнечных пятен на фазу принимаемого сигнала практически отсутствует. Необходимо учитывать другие параметры солнечной активности.

Онч-диапазон, частота сигнала, солнечный цикл, слой c

Короткий адрес: https://sciup.org/140256099

IDR: 140256099 | УДК: 621.371/.372

Текст научной статьи Влияние солнечной активности на фазу принимаемого сигнала ОНЧ-диапазона

Нижняя ионосфера ( D -область на высотах 60– 90 км) представляет наибольший интерес из всех слоев верхней атмосферы, поскольку в ней наблюдается большое число различных физических явлений. Во всех исследованиях ионосферы рассматривается распределение концентрации свободных электронов по высоте – N ( h ) [1]. Как указано в работе [2], проблема измерений электронной концентрации в области D связана с большими техническими трудностями. Этим объясняется существующие до сих пор противоречия как на абсолютные величины концентрации электронов, так на характер их вариаций в зависимости от солнечной активности. В этой же работе указано, что даются противоположные данные о знаке эффекта солнечной активности в нижней области D , которая является основной для рассмотрения в нашем случае.

Как известно, изменение фазы и амплитуды сигналов ОНЧ-диапазона зависит от ряда факторов, связанных с распространением радиоволн в волноводном канале Земля–ионосфера, например, от азимута трассы, зависящего от географического расположения приемника и передатчика, от магнитного поля Земли др.

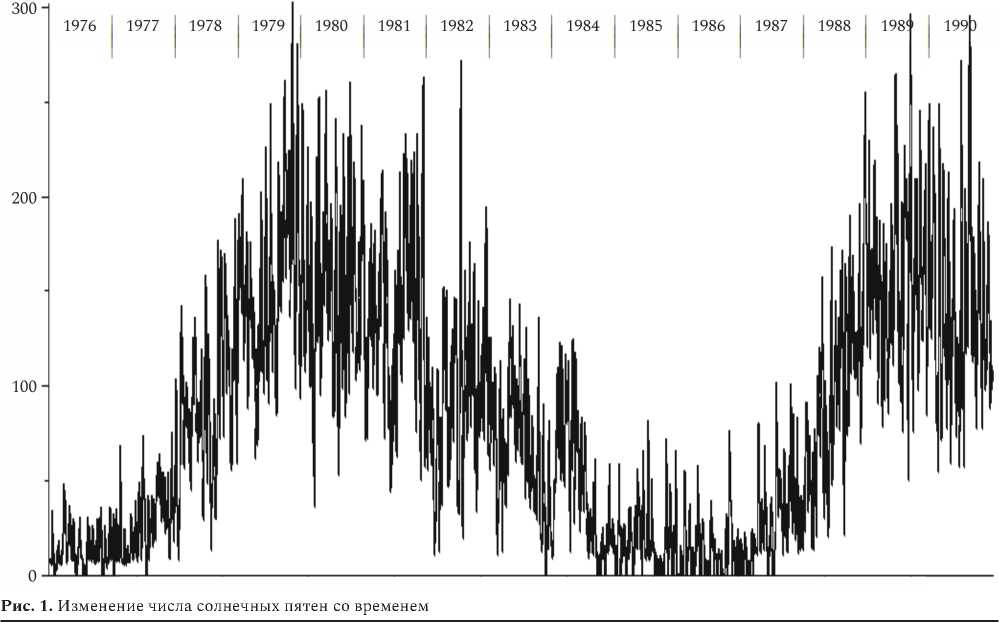

времени между отдельными последовательными максимумами могут колебаться в пределах от 7 до 17 лет. На рис. 1 представлено изменение числа солнечных пятен во время проведения измерений фазы ОНЧ-диапазона, которые были проведены в пункте приема (г. Хабаровск) [3]. Начало измерений соответствует 21-му циклу солнечной активности (начало в июне 1976 г.), продолжается в течение этого времени (конец сентября 1986 г.) и заканчивается, дойдя до максимума, 22-го цикла (июль 1989 г.). По оси абсцисс отложено число дней, начиная с 1 января 1976 г.

В работе [4] отмечается, что амплитуда ОНЧ-сигналов радиостанций, расположенных в Новосибирске и Хабаровске, определяется уровнем солнечной активности.

В работах [5–7] указано существование в ионосфере слоя C , который создается галактическими космическими лучами (ГКЛ), модулируемыми солнечной активностью. Механизм модуляции объясняется ослаблением ГКЛ солнечным ветром. В максимуме солнечной активности, когда средний поток солнечного ветра максимален, ГКЛ наиболее ослаблены. Поэтому концентрация электронов в «хвосте» слоя C наименьшая, а дальнее СДВ-поле достигает максимума [5]. В работе [6] указывается также на зависимость ГКЛ от давления, однако реакция слоя C от давления P ( h ) представляет собой самостоятельную проблему. В [6] отмечается, что точность описания высотного распределения электронной концентрации N ( h ) для спокойных о колополуд енных условий на lm^^m © Нестеров В.И., 2019

высотах ниже 65–70 км ионосферными моделями (в области так называемого C -слоя) с понижением высоты быстро падает, так как эти модели основаны на данных ракетных методов.

-

1. Экспериментальные данные

Основой экспериментальных данных являются наблюдения за распространением сигналов радиостанций радионавигационная система «Омега» относительно высокостабильного опорного генератора Вторичного эталона времени и частоты. Анализу подвергались результаты приема фазы двух трасс: япония – Хабаровск (длина трассы – 1600 км, азимут -14.9 ° ) и Австралия - Хабаровск (длина трассы - 9700 км, азимут - 352.2 ° ). Азимуты трасс показывают, что распространение сигналов данного диапазона радиоволн происходит с юга на север. Значительный интерес представляет радиостанция, расположенная в Австралии. Большая часть трассы распространения Австралия – Хабаровск проходит над морем. Из-за азимута, близкого к нулю, происходит смена порядка освещенности передающего и приемного пункта в различное время года. Также это относится и ко второй трассе (япония – Хабаровск), где тоже наблюдается смена порядка освещенности.

-

2. Анализ полученных результатов

Полученные данные анализировались в интервале с 1976 по 1988 гг. на частоте 10.2 кГц и с 1980 г. – на частотах 11.05 кГц и 13.6 кГц. Для каж-

- дого отклонения фазы проводились вычисления зенитного угла Солнца в средней точке трассы, угла трасса – терминатор (линия восхода Солнца на трассе), данные о количестве солнечных пятен брались из сборника Solar-Geophysical Data. По-слевосходный всплеск на трассе япония – Хабаровск наблюдается на всем интервале в течение года, а для трассы Австралия – Хабаровск – с февраля по ноябрь. Знак минус при угле трасса – терминатор означает, что освещенность трассы начинается с приемной точки, и, соответственно, плюс – меняется порядок освещенности, т. е. трасса освещается с точки передающей станции.

Измерения фазы проводились с интервалом 5 мин. Для вычисления функции между отсчетами (связанными с более точным получением зенитного угла Солнца) была применена сплайн-интерполяция. Для увеличения точности часто уменьшают величину шага интерполяции, что увеличивает число узлов. В случае интерполяционных полиномов это связано с возрастанием их степени, что влечет погрешности при расчетах. Степень же сплайна не изменяется при увеличении количества узлов интерполяции [8]. Одним из распространенных интерполяционных сплайнов является кубический, примененный в данной работе при расчетах.

В ранних работах автор отмечал, что при углах трасса–терминатор, близких к нулю, при среднем зенитном угле Солнца для трассы Австралия – Хабаровск равном х = 75 ° наблюдается послевос-ходный всплеск [9]. В этот момент трасса была полностью освещена. С помощью регрессионного анализа рассчитана зависимость изменения фазы послевосходного всплеска от угла у (угол трасса -терминатор):

Аф = 17.3 - 0.71у|.

Угол у взят по модулю, чтобы не учитывать порядок изменения освещенности на трассе (приемник или передатчик). Это явление послевосходно-го фазового всплеска связывают с образованием дополнительного слоя C в ионосфере, а измерения на меридиональных трассах могут служить средством изучения физических процессов в нижней ионосфере на восходе.

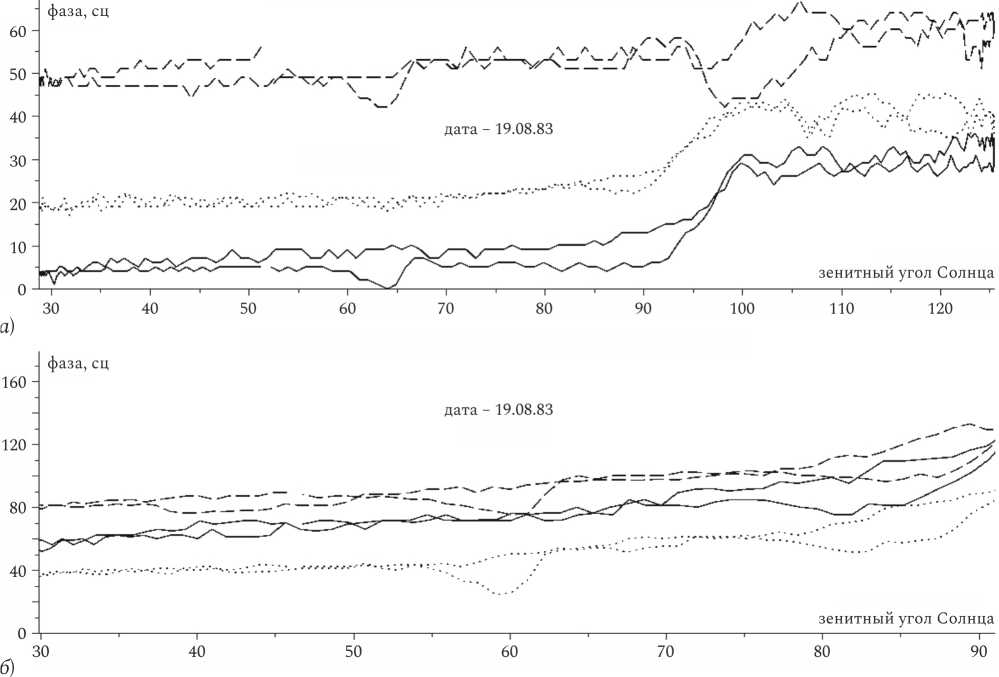

На рис. 2 представлены зависимость фазы принимаемого сигнала от зенитного угла Солнца для трасс распространения, которые рассматриваются в данной статье, для 19 августа 1983 г.

Как видно из рис. 2, послевосходный всплеск фазы наблюдается в окрестностях солнечного угла Солнца 88 ° (трасса Япония - Хабаровск на частоте 10.2 кГц - 89.4 ° , 11.05 кГц - 86.5 ° и 13.6 кГц -88.3 ° ), для другой трассы - 83 ° (на частоте 10.2 кГц -81.4 ° , 11.05 кГц - 82.3 ° и 13.6 кГц - 84.1 ° ).

Для этой трассы уравнения регрессии описываются квадратичной функцией, параметры ко-

Рис. 2. Изменение фазы принимаемого сигнала от зенитного угла Солнца в средней точке трассы: а ) трасса япония – Хабаровск; б ) трасса Австралия – Хабаровск. Сплошная линия – частота 10.2 кГц, точки – 11.05 кГц, штриховая – 136 кГц

Таблица 1

Уравнения регрессии отклонения фазы послевосходного всплеска от угла трасса – терминатор

Как видно из табл. 1, если рассматривать каждую трассу в отдельности, значения свободных членов, которые определяют максимальное отклонение значения фазы послевосходного всплеска, практически одинаковы для трассы Австралия – Хабаровск, а для трассы япония – Хабаровск несколько выше на частоте 11.05 кГц. Стандартные отклонения для обеих трасс в пределах погрешности измерений одинаковы: для трассы япония – Хабаровск оно составляет 2.59 сц (среднее значение для 3 частот), для трассы Австралия – Хабаровск – 6.18 сц. При этом необходимо отметить, что стандартное отклонение минимально для частоты 13.6 кГц (для обеих трасс) и максимально для частоты 11.05 кГц (также для обеих трасс).

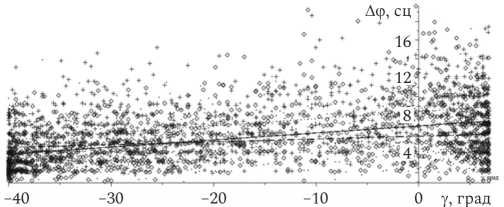

Рис. 3. Изменение фазы послевосходного всплеска от угла трасса – терминатор. Трасса распространения япония – Хабаровск. Условные обозначения: прямоугольник – частота 10.2 кГц; крестик – 11.05 кГц; точки – 13.6 кГц. Уравнения регрессии: сплошная – 10.2 кГц; точки – 11.05 кГц; штрих – 13.6 кГц

Как видно из рис. 3, отклонение фазы у по-слевосходного всплеска наибольшее у частоты 11.05 кГц, в то время как у остальных двух частот оно приблизительно одинаковое. Это явление несколько неожиданно, т. к. эффективная высота отражения сигнала на данной частоте будет ниже, чем на частотах 10.2 кГц и 13.6 кГц. Это явление на данном этапе пока невозможно чем-то объяснить.

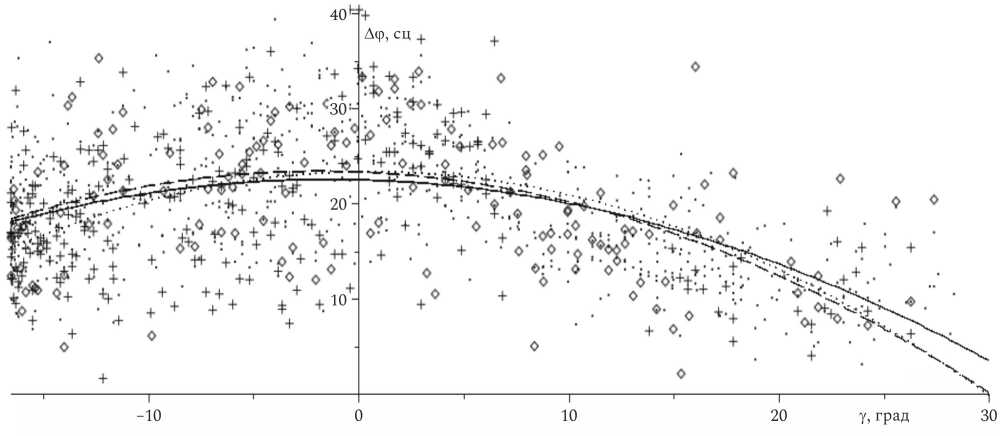

На рис. 4. приведены значения отклонения фазы послевосходного всплеска от угла трасса – терминатор для трассы Австралия – Хабаровск и аппроксимирующие кривые для разных частот. Как видно из рис. 4, аппроксимирующие кривые для всех тех частот имеют примерно одинаковый вид и практически накладываются друг на друга, то есть отклонения фазы имеют приблизительно одинаковые величины. Это также видно из уравнения регрессии, где свободный член принимает практически одинаковые значения.

Для данной трассы среднеквадратическое отклонение значительно меньше у аппроксимации квадратичным уравнением, чем по линейному закону.

Как видно из табл. 2, значительными коэффициентами корреляции можно назвать только значения для трассы Австралия – Хабаровск (частоты 11.05 кГц и 13.6 кГц) между параметрами отклонение фазы – средний зенитный угол Солнца. Стоит обратить внимание и на тот факт, что корреляция между параметрами отклонения фазы и числа солнечных пятен имеет отрицательный знак практически для обеих трасс. Это показывает, что

Рис. 4. Изменение фазы послевосходного всплеска от угла трасса – терминатор. Трасса распространения Австралия – Хабаровск. Условные обозначения, как на рис. 3

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между рассматриваемыми параметрами

|

Частота Параметры |

Австралия – Хабаровск |

япония – Хабаровск |

||||

|

10.2 кГц |

11.05 кГц |

13.6 кГц |

10.2 кГц |

11.05 кГц |

13.6 кГц |

|

|

∆ϕ-χ |

0.2909 |

0.5471 |

0.5142 |

0.3218 |

0.2422 |

0.0881 |

|

∆ϕ - γ |

–0.2246 |

–0.0256 |

–0.3545 |

0.4058 |

0.3979 |

0.2292 |

|

χ-γ |

0.1205 |

0.0859 |

–0.0377 |

0.2850 |

0.3161 |

0.1082 |

|

∆ϕ - W |

–0.3375 |

–0.1095 |

–0.0844 |

–0.1048 |

–0.0803 |

0.1034 |

Условные обозначения: ∆ϕ – отклонение фазы послевосходного всплеска; χ – зенитный угол Солнца в средней точке трассы; γ – угол трасса – терминатор; W – число солнечных пятен увеличение солнечной активности (по этому параметру) приводит к уменьшению фазы отклонения послевосходного всплеска. Однако значения коэффициентов корреляции незначительны, чтобы можно было говорить о какой-то зависимости.

Как отмечалось ранее в работе [4], амплитуда сигналов радиостанций определяется уровнем солнечной активности, показателем которого служит индекс F10.7. В нашей работе уровнем солнечной активности является число солнечных пятен. В работе [10] отмечается, что связь амплитудных параметров с геомагнитной активностью существенно более слабая, чем фазовых. Обусловлено это тем, что основной вклад в формирование амплитудных и фазовых характеристик волноводных мод вносят разные по высоте области ионосферы, ионизация которых происходит при участии разных ионизирующих факторов [2]. Преобладающий вклад в ионизацию самых нижних областей ионосферы, ответственных за изменения амплитуды нормальных волн, вносят галактические космические лучи. Выше ионосфера формируется под влиянием излучения солнечного происхождения. Следовательно, изменения амплитуды и фазы ОНЧ-сигнала могут быть вызваны разными геофизическими факторами, и даже одно и то же геофизическое явление может по-разному влиять на них.

Как показали наши исследования, число солнечных пятен не оказывает существенного влияния на изменение фазы принимаемого сигнала. Поэтому в дальнейшем необходимо рассматривать другие факторы, которые могут оказывать значительное влияние на фазу принимаемого сигнала. Либо это может быть в комплексе.

Список литературы Влияние солнечной активности на фазу принимаемого сигнала ОНЧ-диапазона

- Физика верхней атмосферы Земли: пер. с англ. / под ред. Г.С. Иванова-Холодного. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 405 с.

- Fizika verhnej atmosfery Zemli: per. s angl. / pod red. G.S. Ivanova-Holodnogo [The physics of the upper atmosphere of the Earth: trans. from English / ed. G.S. Ivanov-Holodny]. L.: Gidrometeoizdat, 1971, 405 p. [in Russian]. Hines C.O. et al. Physics of the Earth's Upper Atmosphere. N.J.: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1965, 424 p. [in English]

- Смирнова Н.В., Данилов А.Д. Эффекты солнечной активности в области D ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38. № 3. С. 92-101.

- Smirnova N.V., Danilov A.D. Effekty solnechnoj aktivnosti v oblasti D ionosfery [Effects of solar activity in D layer of ionospheric]. Geomagnetizm i aeronomija [Geomagnetism and Aeronomy], 1998, vol. 38, no. 3, pp. 92-101 [in Russian].

- Solar-Geophysical Data. Jan. 1976, no. 377, pt. I - Dec. 1990, no. 556, pt. I.

- Solar-Geophysical Data. Jan. 1976, no. 377, pt. I - Dec. 1990, no. 556, pt. I [in English].

- Корсаков А.А., Павлов Е.А., Козлов В.И. Сезонная вариация амплитуды ОНЧ-радиостанций Новосибирск и Хабаровск при регистрации в Якутске в течение 2009-2016 гг. // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2018. № 4 (66). С. 50-60.

- Korsakov A.A., Pavlov E.A., Kozlov V.I. Sezonnaja variatsija amplitudy ONCh radiostantsij Novosibirsk i Habarovsk pri registratsii v Jakutske v techenie 2009-2016 gg. [Seasonal variation of the amplitude of the VLF radio Novosibirsk and Khabarovsk to Yakutsk at registration for 2009-2016 years]. Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta imeni M.K. Ammosova [Bulletin of the North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov], 2018, no. 4 (66), pp. 50-60 [in Russian].

- Краснушкин П.Е. Влияние солнечного ветра на слой C земной ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1966. Т. 6. № 3. С. 602-604.

- Krasnushkin P.E. Vlijanie solnechnogo vetra na sloj C zemnoj ionosfery [Effect of the solar wind on the earth's ionosphere layer C]. Geomagnetizm i aeronomija [Geomagnetism and Aeronomy], 1966, vol. 6, no. 3, pp. 602-604 [in Russian].

- Байбулатов Р.Б., Краснушкин П.Е. Определение дневного профиля электронной концентрации слоев C и D ионосферы по измерениям наземных полей сверхдлинных радиоволн и профилю атмосферного давления // Геомагнетизм и аэрономия. 1966. Т. 6. № 6. С. 1051-1060.

- Bajbulatov R.B., Krasnushkin P.E. Opredelenie dnevnogo profilja elektronnoj kontsentratsii sloev C i D ionosfery po izmerenijam nazemnyh polej sverhdlinnyh radiovoln i profilju atmosfernogo davlenija [Defining the day of electron concentration profile C and D layers of the ionosphere from the measurements of ground fields of super-long radio waves and atmospheric pressure profile]. Geomagnetizm i aeronomija [Geomagnetism and Aeronomy], 1966, no. 6, pp. 1051-1060 [in Russian].

- Определение параметров C-слоя нижней дневной ионосферы по данным о распространении СДВ и по детальной модели ионной химии / М.И. Беленький [и др.] // XXI Всероссийская научная конференция "Распространение радиоволн": мат. конф. Йошкар-Ола, 25-27 мая 2005 г. Т. 1. С. 407-411.

- Belen'kij M.I. et al. Opredelenie parametrov C-sloja nizhnej dnevnoj ionosfery po dannym o rasprostranenii SDV i po detal'noj modeli ionnoj himii [Determination of C-layer parameters of the lower ionosphere day according to the propagation of VLF and detailed model of the ion chemistry]. XXI Vserossijskaja nauchnaja konferentsija "Rasprostranenie radiovoln": mat. konf. [XXI Scientific Conference "Radio Wave Propagation": conf. proc.], Yoshkar-Ola, 25-27 May 2005, vol. 1, pp. 407-411 [in Russian].

- Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. М.: ДМК Пресс, 2014. 800 с.

- D'jakonov V.P. Maple 10/11/12/13/14 v matematicheskih raschetah [Maple 10/11/12/13/14 in mathematical calculations]. M.: DMK Press, 2014, 800 p. [in Russian].

- Нестеров В.И., Апрышкин Г.Д. Результаты двухлетних наблюдений распространения СДВ-сигналов на трансэкваториальной трассе // Распространение радиоволн километрового диапазона. Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1987. С. 18-20.

- Nesterov V.I., Apryshkin G.D. Rezul'taty dvuhletnih nabljudenij rasprostranenija SDV-signalov na transekvatorial'noj trasse [Results perennial observations propagation ADD signals to track transequatorial]. Rasprostranenie radiovoln kilometrovogo diapazona [In the book: Kilometer range radio wave propagation]. Apatity: Izd-vo Kol'skogo filiala AN SSSR, 1987, pp. 18-20 [in Russian].

- Безродный В.Г., Шубова Р.С. Геофизический контроль амплитудно-фазовых характеристик СДВ-сигналов на среднеширотной трассе (Препринт № 10). Харьков: Изд-во РИ АН УССР, 1987. 16 с.

- Bezrodnyj V.G., Shubova R.S. Geofizicheskij kontrol' amplitudno-fazovyh harakteristik SDV-signalov na sredneshirotnoj trasse (Preprint № 10) [Geophysical monitoring the amplitude-phase characteristics of the ADD signals on the middle-road (Preprint № 10)]. Har'kov: Izd-vo RI AN USSR, 1987, 16 p. [in Russian].