Влияние соматической патологии на состояние здоровья детей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности

Автор: Маткеева Айгуль Тунгучбековна, Кондратьева Елена Игоревна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье изучены механизмы различных видов формирования соматических заболеваний, перенесших перинатальные поражения ЦНС. А также, в исследование были включены 30 детей с СДВГ в сочетании с различными соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет и контрольная группа 30 детей (здоровье дети). В результатах исследования делается вывод, что выраженность нарушений зависит от уровня нервно-психического развития. У детей выявлена высокая заболеваемость, задержка созревания биоэлектрической активности мозга, нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения, напряжение и перенапряжение вегетативной регуляции, дисбаланс иммунной системы, отражающие незрелость центральной, вегетативной нервной, иммунной системы.

Дети, синдром дефицита внимания с гиперреактивностью, соматические заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/14116098

IDR: 14116098 | УДК: 616.743-007.24-053.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/54/16

Текст научной статьи Влияние соматической патологии на состояние здоровья детей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.743-007.24-053.2

На сегодняшний день основным способом диагностики СДВГ особенно в сочетании с соматическими заболеваниями остается клиническое динамическое наблюдение. С помощью методов нейровизуализации у детей с СДВГ были обнаружены отличительные изменения в правой префронтальной области и базальных ганглиев (хвостатого ядра и бледного шара) [1– 3]. Однако данный метод исследования практически недоступен в силу возрастных и финансовых ограничений [3]. Между тем, в ближайшем будущем предполагается ведущее значение в диагностике СДВГ метода прикладной компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ) [4–6], которое обладает высокой степенью объективности и может широко использоваться в детском возрасте. Использование адаптивной саморегуляции с использованием ЭЭГ сигнала обратной связи (ЭЭГ–БОС) широко освещено, как в зарубежной, так и в российской литературе, исследования показали достаточно высокую эффективность метода в курации детей с СДВГ [6–7]. Однако, применение ЭЭГ–БОС затруднительно у детей младше 12 лет вследствие недостаточной сформированности основного коркового ритма. В связи с этим, представляет значительный интерес метод адаптивной саморегуляции с использованием ЧСС — сигнала обратной связи (ЧСС–БОС). Известно, что избыточная активация симпатического звена регуляции характеризуется повышенной физической активностью, рассеянностью, отвлекаемостью, вспыльчивостью и темпераментностью. Для парасимпатикотонии характерно, при некотором понижении общего уровня активности, хорошая способность к сосредоточению, удовлетворительный уровень внимания [8]. Метод адаптивной саморегуляции с использованием ЧСС сигнала обратной связи направлен на нормализацию тонуса вегетативной нервной системы (ВНС). Активно контролируя частоту пульса и процесс дыхательного акта, удается сместить активность ВНС в сторону ваготонии.

В меньшей степени раскрыты патогенетические механизмы формирования нейро- и психосоматической патологии у детей с СДВГ, особенности онтогенеза детей, в зависимости от выраженности отставания нервно–психического развития. В связи с различием методологических подходов исследований, отсутствует комплексный подход к изучению состояния здоровья детей с СДВГ. Недостаточно изучены возрастные особенности становления системной деятельности организма (вегетативной, нервной регуляции, иммунной системы) у детей с СДВГ. Необходимость комплексного изучения формирования здоровья детей с СДВГ подчеркивается многими исследователями [7–9]. Такой подход мог бы обеспечить прогноз развития, нарушений здоровья у детей с СДВГ, объяснить его клинический и возрастной полиморфизм, определить готовность детей к обучению в школе и уровень их адаптации и уровень их адаптации [10]. Поэтому, актуальным является дальнейшее изучение возрастных особенностей состояния соматического и психического здоровья, закономерностей физического и нервно-психического развития, детей с СДВГ.

Цель исследования — изучить взаимосвязь соматических заболеваний и СДВГ на течение болезни и состояние резистентности организма.

Материал и методы исследования

Пациенты с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями были разделены на две группы в зависимости от возраста: 1 — от 6 до 8 лет и 2 — от 9 до 11 лет по 30 человек в каждой группе. И каждому возрасту была контрольная группа детей по 30 человек (здоровье) с нормальным типом психического развития.

Результаты и их обсуждение

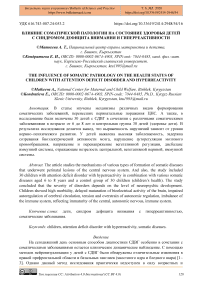

Как видно на Рисунке 1, при сборе анамнеза у детей от 6 до 8 лет, с момента рождения и до 3х летнего возраста были выявлены заболевания со стороны нижних отделов дыхательных путей. В 20,0% (6) детей с СДВГ, в сочетании с соматическими заболеваниями выявлен острый бронхит, а в контрольной группе 6,7% (2) (Р<0,001) рецидивирующий обструктивный бронхит (РОБ), у 26,7% (8) пациентов с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями, у 3,3 % (1) детей болели РОБ в контрольной группе (Р<0,001). Острую пневмонию перенесли

36,7% (11) детей с СДВГ, в сочетании с соматическими заболеваниями, в контрольный группе болели только 16,7% (5) детей (Р<0,001). Затяжные пневмонии диагностированы у 30,0% (9) пациентов (Рисунок 1).

Острые бронхиты

Рецидивирующие обструктивные бронхиты

Острые пневмонии

Затяжные пневмонии

< контрольная гуппа и 6 лет

Рисунок 1. Частота встречаемости заболеваний со стороны нижних отделов дыхательных путей у детей с СДВГ, в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровье дети).

Соматические заболевание у детей в исследуемой группе с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями, в возрасте от 0 до 3 летнего возраста перенесли 3-4 раза в год (Р < 0,05), заболевания со стороны нижних отделов дыхательных путей перенесенные в более раннем возрасте, по сравнению с контрольной группой (здоровье дети) явились одним из неблагоприятных факторов в течение СДВГ в дальнейшем (Р<0,05).

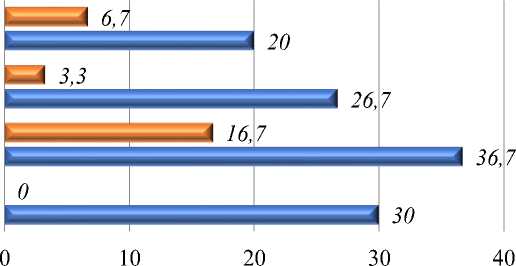

Частота встречаемости лор- заболеваний у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями больше в 3-4 раза по сравнению с контрольной группой в возрасте от 0 до 3 лет. Гипертрофия миндалин встречалась у 40,0% (12) пациентов, в контрольной в группе детей (Р<0,001). Аденоидные вегетации встречались у 23,3% (7) пациентов в исследуемой группе, а в контрольной группе у 10,0% (3) детей (Р<0,005), в возрасте от 0 до 3 лет (Рисунок 2).

Рисунок 2. Частота встречаемости заболеваний со стороны ЛОР органов у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровье дети).

Хронический тонзиллит при проведении анализа выявлен у 36,7% (11) пациентов, а в контрольной группе (здоровые) у 23,3% (7) детей (Р<0,005) в возрасте от 0 до 3 лет. Риниты у 33,3% (10) пациентов, а у 20,0% (6) детей в контрольной группе (здоровые) (Р<0,005).

Снижение резистентности со стороны слизистых оболочек привели к течению вышеизложенных острых и хронических заболеваний со стороны лор органов. Заболевания со стороны лор органов беспокоили от 4 и более раз в течение года у данной группе пациентов. В основном они получали амбулаторное лечение в условиях ПМСП т. е. антибактериальную терапию.

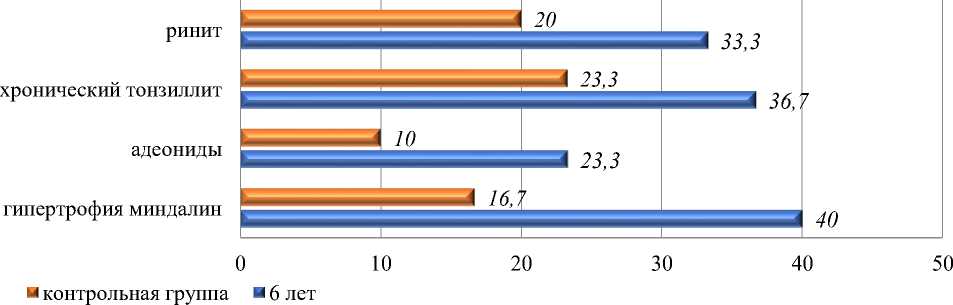

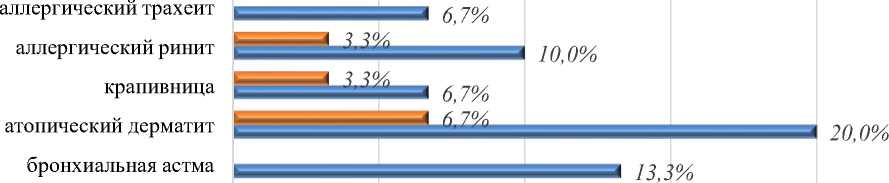

Как видно из Рисунка 3 аллергическими заболеваниями в раннем возрасте от 0 до 3-х летнего возраста болели дети от 6 до 8-летнего возраста от 2 до 3 раз в год. Бронхиальная астма имело место у 16,7% детей в основной группе, данное заболевание не было в контрольной группе. Атопический дерматит был в основной группе детей до 26,7%, а в контрольной группе имело место у 10,0% детей. Острая и рецидивирующая крапивница встречалась у 13,3% пациентов в контрольной группе имело место у 6,7%. Отек Квинке был у 10,0% детей в основной группе, в контрольной группе детей данного заболевание не встречалось. Аллергический ринит имел место у 20,0% пациентов в контрольной группе, а в контрольной группе имело место у 3,3% детей. У пациентов встречался аллергический ларинготрахеит только в основной группе у 13,3% детей.

< контрольная группа и от 6 до 8 лет

Рисунок 3. Частота встречаемости аллергических заболеваний у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровые дети).

Аллергические заболевания встречались только в контрольной группе пациентов с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями. В контрольной группе (здоровье) детей имело место только такие заболевание как атопический дерматит (10,0%), острая или рецидивирующая крапивница (6,7%), аллергический ринит (3,3%).

Изучаемая категория детей получила стационарное и амбулаторное лечение на уровне стационаров и ПМСП в течение года 2–3 раза. В основном лечение получали антигистаминными препаратами, гормональными мазями и т. д.

В основной группе, анемия тяжелой степени было у 26,7% детей, и анемия умеренной степени у 10,0% в возрасте от 0 до 3 лет. В контрольной группе имело место только анемия средней степени у 6,7% пациентов (Рисунок 4).

Рисунок 4. Частота встречаемости анемии у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровые дети).

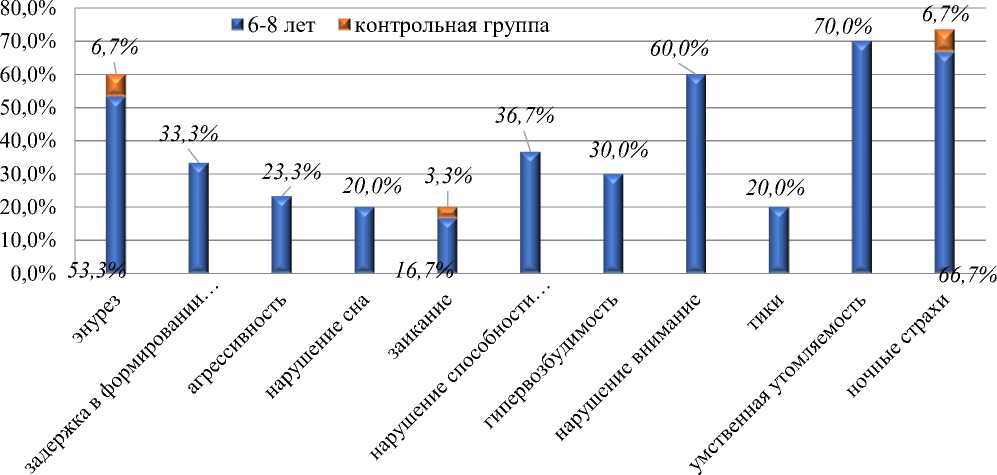

В основной группе детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 0 до 3 летнего возраста беспокоили неврологические симптомы, такие как энурез у 53,3% пациентов, а в контрольной группе было у 6,7%. Задержка формирования навыков имели место у 33,3% детей, агрессивность — 23,3% и у 20,0% — нарушение, особенно ночного сна у пациентов в основной группы. Заикание имело место у 16,7% детей в основной группе и выявлено у 3,3% пациентов в контрольной группе.

Нарушение способности прыгать было у 36,7% детей, гипервозбудимости у 30,0% пациентов, у 60,0% имело место нарушение внимание при выполнения каких-либо заданий, также умственная утомляемость при выполнении школьных заданий наблюдалось 70,0% и тики — у 20,0% детей. Ночные страхи имели место у 66,7% детей в основной группе и 6,7% пациентов в контрольной группе (Рисунок 5).

Рисунок 5. Неврологические симптому у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровые дети).

В основной группе с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет, дети чаще болели респираторными и аллергическими заболеваниями. Хронические и острые заболевания со стороны ЛОР органа, ЖКТ и анемия регистрировались более 3-4 раз в год по сравнению с контрольной группой (Р<0,05) в возрасте от 0 до 3 лет. По-видимому, острые и гипоксические состояния плода, приведшие к перинатальным поражением ЦНС и вследствие чего к снижению иммунной резистентности организма ребенка.

В группе детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет возраста при сборе анамнеза выяснено, что в возрасте от 4 до 8 лет проявления заболеваний со стороны нижних отделов дыхательных путей было более 2–3 раз в год.

Как показано на Рисунке 6 затяжные пневмонии имели место у 36,7% детей в основной группе, а в контрольной группе не было выявлено. Острые пневмонии перенесли 46,7% пациентов в основной группе и 10,0% детей в контрольной группе (здоровье). Рецидивирующие бронхиты были выявлены у 33,3% пациентов в основной группе и 6,7% детей в контрольной (здоровье) дети. Острые бронхиты имели место у 26,7% пациентов в основной группе и у 10,0% в контрольной группе детей.

|

заятжные пневмонии |

36, |

7% |

||||

|

острые пневмонии |

46, |

7% |

||||

|

рецидивирующие обструктивные… |

— 6,7 |

% |

||||

|

острые бронхиты |

W |

26, |

7% |

< контрольная группа -< 6-8 лет

Рисунок 6. Частота встречаемости заболеваний со стороны нижних отделов дыхательных путей у детей с СДВГ, в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровье дети).

В группе детей в возрасте от 6 до 8 летнего возраста с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 4 до 8 лет по сравнению с возрастом от 0 до 3 летнего возраста заболевания со стороны нижних отделов дыхательных путей встречались значительно меньшей степени (Р<0,05).

Со стороны лор органов имели место такие патологические изменения как, гипертрофия миндалин у 30,0% пациентов в основной группе и 6,7% детей в контрольной группе детей. Аденоиды у 16,7% пациентов в основной группе и у 3,3% детей в контрольной группе. Хронический тонзиллит — у 26,7% пациентов в основной группе и у 13,3% детей в контрольной группе. Острый ринит встречался по 10,0% детей как в основной, так и в

Рисунок 7. Частота встречаемости заболеваний со стороны ЛОР органов у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровье дети).

Как показано на Рисунке 8. в основной группе БА имело место у 13,3% и аллергический трахеит у 6,7% детей. Аллергический ринит — у 10,0% пациентов в основной группе и у 3,3% детей в контрольной группе. Острая и рецидивирующая крапивница встречалась у 6,7% пациентов в основной группе и у 3,3% детей в контрольной группе. Атопический дерматит имел место у 20,0% пациентов в основной группе и 6,7% детей в контрольной группе.

< контрольная группа и 6 - 8лет

Рисунок 8. Частота встречаемости аллергических заболеваний у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями и контрольной группы (здоровые дети).

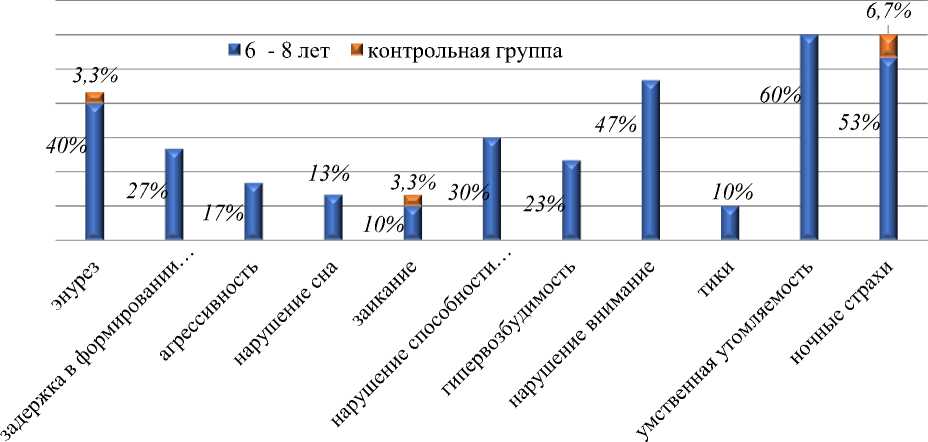

При сборе анамнеза имели место неврологические симптомы у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет, данные симптомы имели место в возрасте от 4 до 8 лет. В основной группе детей у 40,0% детей был энурез, а в контрольной группе (здоровье) энурез отмечался только у 3,3% (Рисунок 9).

Задержка формирования навыков — у 27,0% детей в основной группе и агрессивность имело место у 17,0% пациентов также в основной группе пациентов. Нарушение сна т.е. трудности с засыпание в ночное время имело место у 13,0% детей, нарушение способности прыгать у 30,0% пациентов в основной группе и нарушение внимания при выполнения школьных и других заданий у 47,0% детей в основной группе. Заикание имело место у 10,0% пациентов в основной группе и у 3,3% детей в контрольной (здоровье) дети. Тики были выявлены у 10,0% детей в основной группе. Умственная утомляемость при выполнения разных заданий был у 60,0% пациентов в основной группе. Ночные страхи были выявлены у 53,0% пациентов в основной группе и у 6,7% детей в контрольной группе (здоровье).

Рисунок 9. Неврологические симптомы у детей с

СДВГ в сочетании с соматическими

заболеваниями и контрольной группы (здоровые дети).

Таким образом, у детей в возрасте от 6 до 8 лет с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями как соматические, так и неврологические симптомы встречались по данным анамнеза значительно меньше в возрасте от 4 до 8 лет, по сравнению с возрастом от 0 до 3 лет (Р<0,05).

Выводы

При изучении соматических заболеваний у детей с СДВГ, в сочетании с соматической патологией, которое является последствием перинатального поражения ЦНС. У них выявлена высокая заболеваемость, задержка созревания биоэлектрической активности мозга, нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения, напряжение и перенапряжение вегетативной регуляции, дисбаланс иммунной системы, отражающие незрелость центральной, вегетативной нервной, иммунной системы. Выраженность нарушений зависит от уровня нервно-психического развития. Влияние СДВГ на соматические болезни и, напротив заболеваний, имеющих инфекционный и аллергический генез развития, установил тесную взаимосвязь между ними, что нашло отражение в нашем исследовании.

Список литературы Влияние соматической патологии на состояние здоровья детей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности

- Маменко М. Е. Синдром дефицита внимания и гиперреактивности у детей: современные взгляды на этиологию, патогенез, подходы коррекции // Здоровье ребенка. 2015. №5 (65). С. 7-13.

- Максакова Л. В., Баширова Р. Р., Кочина Л. П. Синдром дефицита внимания и гиперактивности // Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. С. 115-118.

- Карпунина Н. П. Синдром дефицита внимания и гиперреактивностью у детей (распространенность, факторы риска, некоторые клинико-патогенетические особенности): автореф. дисс. … канд. мед. наук. СПб., 2008. 25 с.

- Заваденко H. H. Неврологические основы дефицита внимания с гиперактивностью у детей: автореф. дисс.. д-ра мед. наук. М., 1999. 34 с.

- Чутко Л. С., Пальчик А. Б., Кропотов Ю. Д. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью у детей и подростков. СПб., 2004. 112 с.

- Брязгунов И. П., Касатикова Е. В. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью // Медицинская газета. 2001. №13. С. 8-9.

- Фефелкина Н. С. Клинические и патогенетические особенности гиперрактивного расстройства с дефицитом внимания: дисс. … канд. мед. наук. СПб., 2007. 120 с.

- Чутко Л. С., Пальчик А. Б., Кропотов Ю. Д. Синдром нарушенного внимания с гиперактивностью. СПб., 2004. 112 с.

- Spencer T., Biederman J., Steingard R., Wilens T. Case study: bupropion exacerbates tics in children with attention-deficit hyperactivity disorder and Tourette's syndrome // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1993. V. 32. №1. P. 211-214. DOI: 10.1097/00004583-199301000-00030

- Wolraich M. L. Addressing behavior problems among school-aged children: traditional and controversial approaches // Pediatrics in review. 1997. V. 18. №8. P. 266-270. DOI: 10.1542/pir.18-8-266