Влияние способа оперативного вмешательства на гемостазиологические показатели при удлинении нижних конечностей

Автор: Аранович A.M., Трофимова Е.В., Сашенков С.Л.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2006 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования системы гемостаза 48 пациентов при монолокальном двустороннем остеосинтезе (МДО) и билокальном одностороннем остеосинтезе (БОО), применяемых при удлинении нижних конечностей. Выявлено, что МДО и БОО не вызывают грубых нарушений системы гемостаза, поскольку скрининговые тесты (длительность кровотечения), физиологические антикоагулянты и количество плазминогена статистически значимо не изменяются в процессе лечения. Однако более выраженные изменения при исследовании тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, активации внугрисосудистого свертывания крови наблюдаются при двустороннем оперативном вмешательстве.

Удлинение, дистракционный остеосинтез, тромбоциты, агрегация, коагуляционный гемостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/142120950

IDR: 142120950

Текст научной статьи Влияние способа оперативного вмешательства на гемостазиологические показатели при удлинении нижних конечностей

Широкое внедрение в практику метода компрессионно-дистракционного остеосинтеза, разработанного Г.А. Илизаровым, сделало удлинение конечностей одним из наиболее распространенных видов ортопедической помощи. Конструктивные особенности аппарата Илизарова создают благоприятные биологические и механические условия для регенерации кости и мягких тканей, дают возможность разрабатывать высокоэффективные методики лечения ортопедической патологии, используемые при удлинении конечностей [9, 10]. Однако, выбирая ту или иную методику оперативного вмешательства, необходимо учитывать степень повреждающего воздействия на организм.

В этой связи клинические лабораторные исследования представляют широкие возможности, исходя из присущей им достоверности, доступности, а также способности иллюстрировать направленность происходящих в организме процессов. Особенности построения системы свертывания крови, активное участие в ее регуляции циркулирующих и фиксированных клеток, тесное взаимовлияние на другие системы организма оправдывают обязательность вклю- чения тестирования гемокоагуляции для оценки состояния пациентов и контроля течения репаративного процесса при дистракционном остеосинтезе [2-4, 13-15].

Кровь, интегрируя функции организма, немедленно реагирует на любое воздействие извне, изменяя свое агрегатное состояние, это означает, что процессы, изменения и патология в одной из систем, безусловно, отразятся на активности гемокоагуляции и наоборот – патология свертывания крови обязательно скажется на функционировании других звеньев гомеостаза [3].

Учитывая тот факт, что основные гемокоагуляционные компоненты более доступны для исследования, чем многие показатели других систем организма, оказывающих на гемостаз и испытывающих его влияние, их можно использовать как способ ориентировочной оценки степени тяжести оперативного вмешательства при различных способах лечения методом чрескост-ного остеосинтеза [7].

Цель настоящей работы – оценить динамику показателей системы гемостаза при удлинении нижних конечностей в зависимости от способа оперативного вмешательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положен анализ исследований 48 соматически здоровых пациентов, находившихся на лечении в РНЦ «ВТО» по поводу субъективно недостаточного роста с целью его увеличения. Монолокальный остеосинтез на двух голенях (монолокальный двусторонний, МДО) был осуществлен у 36 пациентов, билокальный остеосинтез на одной голени (билокальный односторонний, БОО) – у 12. Учитывая одинаковое количество мужчин и женщин в данных группах, изучали влияние методики оперативного вмешательства на показатели системы гемостаза при чрескостном дистракционном остеосинтезе.

Исследование крови проводили при поступлении пациента в клинику, на 3-5-е сутки после операции, на 10-14-е сутки дистракции, в конце дистракции и через месяц после начала фиксации.

Использовались следующие методы исследования системы гемостаза:

-

1. Тромбоцитарный гемостаз: определение длительности кровотечения (по Шитиковой), подсчет количества тромбоцитов в крови фазовоконтрастным методом, исследование агрегационной функции тромбоцитов (в качестве индуктора агрегации использовали аденозиндифосфат (АДФ) в конечной концентрации 0,5 мкМ и 5 мкМ, адреналин – 5 мкМ, коллаген 2 мг/мл, ристомицин 1,5 мг/мл, а также оценивали спонтанную агрегацию) и определение фактора Виллебранда осуществляли на автоматизированном анализаторе агрегации «Биола-230 LA» (Россия) классическим по Борну и методом лазерной индикации размеров формирующихся агрегатов.

-

2. Коагуляционный гемостаз: активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), определение содержания

-

3. Определение маркеров внутрисосудистого свертывания – ортофенантролиновый тест по В.А. Елыкомову и А.П. Момоту (РФМК).

-

4. Физиологические антикоагулянты: определение активности антитромбина III с использованием хромогенного субстрата (АТ III), скрининг нарушений в системе протеина С.

-

5. Фибринолитическая система определение плазминогена с применением хромогенного субстрата.

фибриногена в плазме по Клауссу (коагулометр Start-4 фирмы Roche, Германия).

В работе использовали реактивы фирмы "Roche Diagnostics" (Франция) и "Технология-Стандарт" (Россия).

Пробы венозной крови получали утром натощак из локтевой вены в пластиковые пробирки с антикоагулянтом. Кровь стабилизировали 0,11М цитрата натрия в зависимости от величины гематокрита. Богатую тромбоцитами плазму получали центрифугированием при 1000 об/мин (160 g) в течение 7 мин., бедную центрифугированием при 3000 об/мин (1400 g) в течение 15 мин. Исследование проводили в течение двух часов от момента взятия крови. Динамику всех показателей в исследуемых группах сравнивали с дооперационными значениями.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием лицензионных статистических пакетов программы STATISTICA for Windows 5.5. Динамику показателей оценивали по критерию Манна-Уитни. Статистические гипотезы считали подтвержденными при уровне значимости р<0,05.

Учитывая применение непараметрических методов статистики, результаты представлены в виде медианы и интерквартильных размахов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Количество тромбоцитов до операции при МДО и БОО находилось в пределах физиологической нормы (табл. 1). На третьи - пятые сутки после операции при МДО наблюдалось статистически значимое снижение количества тромбоцитов – на 20 % относительно медиан дооперационных значений. Быстрое уменьшение числа тромбоцитов в крови вследствие оперативного вмешательства вызывает усиление мегакариоцитопоэза в костном мозге [3], в результате чего на 10-14-е сутки дистракции при МДО наблюдалось статистически значимое увеличение количества тромбоцитов относительно до-операционных значений, при этом медиана выходила за пределы физиологической нормы. Восстановление показателей происходило к концу периода дистракции. При БОО статистически значимых различий на протяжении всего периода исследования не наблюдалось.

Длительность кровотечения при МДО и БОО не изменялась в процессе всего периода наблюдения.

Повышение фактора Виллебранда при МДО на третьи-пятые сутки после операции (p=0,03), которое сохранялось и на этапе фиксации (p=0,04) свидетельствует о более выраженном повреждении эндотелия при двустороннем оперативном вмешательстве, поскольку количество фактора Виллебранда пропорционально интенсивности повреждающего воздействия [1]. При БОО в послеоперационном периоде наблюдалась тенденция к его повышению, не достигающая, однако статистически значимого уровня относительно дооперационных значений.

Медианы значений спонтанной агрегации тромбоцитов при поступлении пациентов в обеих группах были одинаковыми (табл. 1). На третьи -пятые сутки после операции наблюдалось их повышение, причем уровень значимости различий относительно дооперационных значений был выше при МДО - спонтанная агрегация выросла на 230 %, (р<0,001) при БОО - на 153 %, (р<0,05). В условиях физиологической нормы наблюдается низкая спонтанная, не индуцированная агрегация, которая значительно возрастает при различных состояниях, связанных с повреждением эндотелия сосудов. Интенсивность ее зависит от многих факторов и, как правило, связана с выбросом ТХА2 -мощного маркера гемостатического потенциала, свидетельствующего о наличии in vivo активных тромбоцитов. Восстановление показателей в обеих группах происходило к 10-14-м суткам дистракции.

Аналогичным образом происходило повышение 0,5 мкМ АДФ-индуцированной агрегации при МДО - р=0,000002 на третьи - пятые сутки после операции относительно дооперационных значений. При БОО статистически значимых различий на протяжении всего периода наблюдения выявлено не было. При использовании низких концентраций агонистов определяется тот минимальный их порог, на который реагируют исследуемые тромбоциты. Чем этот порог ниже, тем меньше антиагрегационный потенциал исследуемой плазмы и тем значительнее наклонность тромбоцитов к тромбообразованию, что проявилось при двустороннем оперативном вмешательстве.

5,0 мкМ АДФ-, коллаген- и ристомицин-индуцированная агрегация тромбоцитов при МДО и БОО не изменялись в процессе всего периода наблюдения.

Таким образом, низкие дозы АДФ позволили выявить, в отличие от высоких доз, изменения агрегации в послеоперационном периоде, что подтверждает более высокую диагностическую ценность исследования агрегации к низким дозам индукторов для выявления повышенной агрегации тромбоцитов и согласуется с данными других авторов [6, 8, 11].

Снижение адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов при МДО происходило на третьи - пятые сутки после операции (р<0,01) и сохранялось до конца периода наблюдения. Статистически значимое снижение адреналин-индуцированной агрегации при БОО было выявлено на 10-14-е сутки дистракции, затем к концу дистракции показатели восстанавливались. Адреналин является слабым индуктором, поэтому для агрегации тромбоцитов необходима высокая концентрация адреналина, которая намного превышает его физиологические концентрации в кровотоке. Следует отметить, что повышение концентрации адреналина в крови после оперативных вмешательств вызывает снижение количества адренорецепторов в клетках, а значит снижение чувствительности к катехоламинам [11]. Таким образом, снижение чувствительности к катехоламинам более выражено при МДО.

Исследование индекса АПТВ при БОО не выявило статистически значимых различий на протяжении всего периода наблюдения. При МДО наблюдалась хронометрическая гиперкоагуляция в послеоперационном периоде, которая сохранялась и на 10-14-е сутки дистракции (табл. 1). Нормокоагуляция восстанавливалась к концу периода дистракции. Исследование индекса ПВ и ТВ при МДО и БОО не выявило статистически значимых различий на протяжении всего периода наблюдения.

Повышение фибриногена на третьи - пятые сутки после операции, что связано с острофазовой реакцией на механическое повреждение, при МДО наблюдалось на 89 % (медиана значений), при БОО - на 76 %. На 10-14-е сутки дистракции происходило постепенное его снижение в обеих группах, но восстановления показателей не происходило и на этапе фиксации. Причем на этапе фиксации при МДО уровень значимости различий относительно начальных значений был выше - р<0,01 и р<0,05 соответственно.

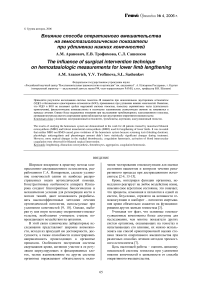

Таблица 1

Гемостазиологические показатели при МДО и БОО

|

Показатели |

До операции |

3-5-е сут. после опер. |

10-14-е сутки дистракции |

Конец дистракции |

Месяц фиксации |

|

|

Тромбоциты, |

I |

314 (259-378) |

253 ** (216-297) |

392 ** (330-4530) |

289 (256-332) |

328 (275-3 81) |

|

х 10 9 /л |

II |

287 (275-330) |

246 (215-275) |

355,0 (270-385) |

269 (267-340) |

283 (269-297) |

|

Ф. Виллеб- |

I |

57 (43-87) |

98 * (60-108) |

78 * (63-101) |

69 (65-76) |

71 * (60-94) |

|

ранда, % |

II |

62 (43-89) |

76 (68-99) |

63 (54-81) |

50 (45-61) |

63 (54-73) |

|

Спонтан. агрег, |

I |

0,62 (0,26-0,84) |

1,57 *** (0,89-2,17) |

0,48 (0,37-0,80) |

0,86 (0,29-1,50) |

0,75 (0,32-1,24) |

|

отн. ед. |

II |

0,62 (0,50-0,78) |

2,05 * (0,76-2,96) |

0,73 (0,17-1,58) |

0,86 (0,42-0,90) |

1,28 (0,60-1,44) |

|

0,5 мкМ АДФ |

I |

2,41 (1,77-3,09) |

3,60 *** (2,87-5,38) |

2,71 (1,84-4,01) |

2,70 (1,57-3,49) |

2,60 (1,80-3,36) |

|

индуц., отн. ед |

II |

1,86 (1,55-2,50) |

3,88 (2,40-4,31) |

1,89 (1,33-3,37) |

2,49 (2,04-3,24) |

2,91 (2,72-3,94) |

|

Адреналин- |

I |

68,2 (57,5-80,6) |

48,0 ** (32,6-66,7) |

32,4 * (16,4-81,9) |

30,3 * (19,4-61,0) |

56,5 * (27,8-70,1) |

|

индуц., % |

II |

72,8 (57,6-107,0) |

51,2 (21,8-68,6) |

18,7 * (7,81-38,8) |

37,3 (23,5-72,6) |

66,9 (52,5-89,0) |

|

АПТВ, |

I |

1,05 (0,98-1,10) |

0,94 ** (0,90-1,00) |

0,98 * (0,93-1,06) |

1,03 (0,99-1,08) |

1,05 (1,00-1,11) |

|

индекс |

II |

0,99 (0,96-1,03) |

0,97 (0,90-1,03) |

1,03 (0,92-1,05) |

1,00 (0,97-1,00) |

1,03 (0,99-1,06) |

|

Фибриноген, |

I |

2,8 (2,5-3,1) |

5,3 ** (4,4-5,8) |

4,4 ** (3,5-5,2) |

4,1 ** (3,7-5,3) |

3,9 ** (3,4-4,7) |

|

г/л |

II |

2,79 (2,66-3,1) |

4,9 ** (4,4-5,5) |

4,2 ** (3,6-4,4) |

4,5 ** (4,4-4,7) |

3,2 * (2,9-4,8) |

|

РФМК, мг/100 |

I |

<3,5 (<3,5-<3,5) |

16,0 ** (12-21) |

9,0 ** (6,0-12,0) |

6,0 ** (5,0-11,0) |

5,5 ** (<3,5-10,0) |

|

мл |

II |

<3,5 (<3,5-<3,5) |

17,0 ** (6,0-17,0) |

4,5 ** (3,5-6,5) |

7,0 ** (6,0-7,5) |

7, 5 * (<3,5-7,5) |

|

Плазминоген, |

I |

81,6 (70,9-99,5) |

86,7 (72,0-97,1) |

89,8 (79,0-99,0) |

74,0 (61,0-87,5) |

81,0 (59,5-93,2) |

|

% |

II |

65,0 (57,3-86,0) |

80,7 (75,8-83,4) |

84,0 (69,8-107,0) |

91,0* (85,0-96,0) |

77,0 (70,3-89,0) |

Примечание: I - МДО (n=36), II - БОО (n =12); * - p< 0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 относительно дооперационных значений.

Оперативное вмешательство вызывало активацию внутрисосудистого свертывания крови и на третьи - пятые сутки после операции уровень РФМК отличался от дооперационных значений при МДО и БОО с уровнем значимости р=10-6 (табл. 1). К концу наблюдения восстановления уровня РФМК не происходило в обеих группах по сравнению с дооперационными значениями, однако уровень значимости этих различий был выше, при МДО – р<0,01 относительно предоперационных значений, при БОО – р<0,05. Сохранение повышенным уровня фибриногена и внутрисосудистой активации процесса свертывания крови объясняется тем, что аппарат внешней фиксации способствует поддержанию асептического воспаления, а также обнажению субэндотелиального слоя сосудистой стенки, запуская при этом внутренний механизм процесса свертывания крови

Изменение плазминогена при МДО не отличалось от дооперационных значений на протяжении всего периода исследования, при БОО наблюдалось его повышение в конце периода дистракции относительно дооперационных значений, что указывало на активацию фибринолитической системы на этом этапе

Исследование активности антитромбина III и скрининга нарушений в системе протеина С не выявили значимого изменения в системе физиологических антикоагулянтов. Таким образом, и МДО, и БОО не вызывают состояний, приводящих к дефициту физиологических антикоагулянтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя все данные по исследованию системы гемостаза при монолокальном двустороннем остеосинтезе и билокальном одностороннем остеосинтезе, можно сделать следующее заключение. И МДО, и БОО не вызывают грубых нарушений системы гемостаза, поскольку скрининговые тесты (длительность кровотечения), физиологические антикоагулянты и количество плазминогена статистически значимо не изменяются в процессе лечения. Однако более выраженные изменения наблюдаются при двустороннем оперативном вмешательстве, что проявляется в более существенном значении р (с позиции влияния на систему гемостаза) при исследовании тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, активации внутрисосудистого свертывания крови. Наложение второго аппарата внешней фиксации вызывает дополнительную активацию процессов свертывания как по внешнему механизму за счет поступления в кровяное русло тромбопластина, так и по внутреннему за счет контакта с поврежденной поверхностью эндотелия. Таким образом, БОО является предпочтительным для пациентов при удлинении нижних конечностей.

Выявленные закономерности могут иметь значение при планировании оперативных вмешательств у пациентов, имеющих изменения в системе гемостаза, а также при использовании метода чрескостного дистракционного остеосинтеза для лечения больных с двухсторонним поражением нижних конечностей.