Влияние способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов

Автор: Коновалова Надежда Юрьевна, Коновалов Светлана Сергеевна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Общее земледелие и растениеводство

Статья в выпуске: 3 т.4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты четырехлетних исследований по изучению формирования многолетних бобово-злаковых агрофитоценозов в зависимости от способа посева, интенсивности использования, видового состава. Метод исследований включал проведение полевого опыта на опытном поле СЗНИИМЛПХ - обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН. Почва участка осушенная, среднеокультуренная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Схема опыта включала 18 вариантов, в трехкратной повторности. В состав агрофитоценозов входят одноукосный клевер, двуукосный клевер, люцерна изменчивая, овсяница луговая, овсяница тростниковая, тимофеевка, кострец, райграс многолетний. Цель исследований -изучить влияние способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов в условиях Европейского Севера РФ. Научная новизна заключается в том, что впервые на осушенных дерновоподзолистых почвах изучено изменение ботанического состава, продуктивности и питательности бобово-злаковых агрофитоценозов в зависимости от способа посева и интенсивности использования. В результате исследований за период 2017-2020 гг. установлено, что ботанический состав травостоев изменялся как по годам пользования, так и по укосам. Содержание сеяных видов трав в составе агрофитоценозов было высоким и на третий год пользования составляло 81,7-95,7%. В первый год пользования в травостоях преобладали бобовые виды трав, на второй и третий - злаковые. Доля сорной растительности оказалась выше в 1,1-1,5 раза в травостоях подпокровного способа посева. Урожайность зависела от видового состава агрофитоценозов. В первый год пользования, когда преобладали бобовые виды, получен самый высокий урожай: 50-57 т/га зеленой массы. В среднем за три года пользования урожайность на уровне контроля обеспечили травосмеси с овсяницей тростниковой (вар. 3, 5, 8-9). Достоверно уступали контролю на 0,69-1,74 т/га СВ агрофитоценозы с кострецом, райграсом и овсяницей луговой. Высокое содержание протеина 13,4-15,3% отмечено в первый год пользования, затем оно снижалось. Травосмеси при трехукосном использовании превосходили двуукосное по сбору протеина на 12-32%, по содержанию протеина в растительной массе - на 24-39%. Исследования будут продолжены в рамках темы 151 НИР. Область применения - сельхозпредприятия Европейского Севера РФ.

Способ посева, трехукосное использование, агрофитоценоз, ботанический состав, продуктивность, питательность

Короткий адрес: https://sciup.org/147236308

IDR: 147236308 | УДК: 633.2/3 | DOI: 10.15838/alt.2021.4.3.1

Текст научной статьи Влияние способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов

Многолетние травы являются основными кормовыми культурами для производства различных видов кормов в условиях Европейского Севера Российской Федерации. Они имеют большую средообразующую, экологическую, природоохранную, почвозащитную роль. Благодаря многолетним травам кормопроизводство, как никакая другая отрасль сельского хозяйства, использует природные силы, воспроизводимые ресурсы. Совершенствование видового состава трав, возделывание и рациональное использование растительного сырья позволяют увеличить производство кормов на полевых землях в два раза [1; 2].

Решающее значение в стабильном развитии травосеяния имеет научно обоснованный подход к формированию агрофитоценозов целевого назначения. Подобранные кормовые культуры и их сорта должны в первую очередь отвечать почвенным и климатическим условиям [3; 4]. Для получения высокоурожайных травостоев, обеспечивающих получение растительного сырья с высокой кормовой ценностью, необходимо применять перспективные технологии выращивания трав. Один из основных путей повышения продуктивности многолетних трав – создание благоприятных условий выращивания, обеспечивающих мобилизацию их потенциала [5].

Несмотря на более высокое содержание протеина в зеленой массе бобовых трав, при заготовке кормов предпочтение следует отдавать бобово-злаковым травосмесям из-за более высокой технологичности и устойчивости фитоценозов [6].

Исследованиями СЗНИИМЛПХ доказано, что для производства кормов могут быть использованы не только традиционные, но и малораспространенные кормовые культуры, например, из бобовых – козлятник восточный, люцерна изменчивая, лядвенец рогатый. Они могут занять достойное место в кормовом поле клеверосеющей зоны [7; 8]. С целью увеличения хозяйственного долголетия травостоев и их продуктивности, а также для ресурсосбережения в клеверотимофеечные травосмеси рекомендуем добавлять люцерну изменчивую [9]. Четырехкомпонентные сообщества наиболее полно реализуют свой биологический потенциал и обеспечивают получение 9,6–10,1 т/га СВ в среднем за четыре года. При участии двух бобовых компонентов урожайность травостоев с возрастом увеличивается [10].

Ботанический состав травостоев изменяется в зависимости от времени проведения скашивания, года пользования травами. Второй укос травосмесей формируется в основном за счет бобовых видов трав (на 75–90%) и отличается от первого укоса более высоким содержанием протеина и меньшим содержанием клетчатки [11]. К третьему году пользования удельный вес клевера лугового в поливидных агроценозах значительно снизился: в первом укосе – до 32–68%, во втором – до 8–52%. В то же время увеличилось участие многолетних трав длительного пользования [12].

Многоукосное использование разно-поспевающих агроценозов в системе сырьевого конвейера значительно улучшает качество кормов, что необходимо для повышения продуктивности животноводства [13, с. 17]. Трава, скошенная в ранние фазы вегетации, отличается высоким содержанием сырого протеина и других питательных веществ и низким содержанием клетчатки [14]. Установлено, что трехукосное использование травостоев люцерны изменчивой имеет существенное преимущество в сравнении с одно- и двуукосным. При трехукосном использовании люцерны сбор кормовых единиц был выше, чем при двуукосном, на 16%, сырого протеина – на 13% [15]. Наиболее высокий уровень содержания протеина и других питательных веществ наблюдается в траве бобовых и злаковых культур в фазе колошения (бутонизации) – начала цветения. В дальнейшем, по мере старения трав, быстро возрастает количество клетчатки, а концентрация необходимых животным питательных веществ снижается [16, с. 3]. С учетом наступления и продолжительности вегетации при умеренном (двуукосном) и интенсивном (трехукосном) режимах необходимо планировать продолжительность использования видов трав, не допускать снижения качества заготавливаемого корма в результате старения растений и их огрубления [17].

Высевать травы на пахотных землях экономически целесообразно весной под покров однолетних трав, ячменя, овса. Возможен и летний беспокровный посев на временно переувлажняемой пашне. Причем должно исключаться полегание покровной культуры, поскольку это приводит к изреживанию и даже иногда гибели клеверов [18; 19]. В ходе исследований СЗНИИМЛПХ установлено, что двух-, трехкомпонентные травосмеси козлятника с клевером луговым, овсяницей луговой, посеянные под покровом ячменя, по урожайности уступали беспокровным посевам, но с учетом урожая покровной культуры продуктивность одного гектара пашни повышалась на 22–53% [20].

Цель исследований – изучить влияние способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов в условиях Европейского Севера РФ.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на осушенных дерновоподзолистых почвах изучено изменение ботанического состава, продуктивности и питательной ценности бобово-злаковых агрофитоценозов в зависимости от способа посева и интенсивности использования.

Практическая значимость исследования определяется тем, что производству будут предложены новые эффективные агрофитоценозы многолетних трав для интенсивного использования, обеспечивающие повышение продуктивности и питательной ценности на 10–15%.

Материалы и методика исследований

Научные исследования выполнялись на опытном поле СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН. Полевой опыт проводился в 2017–2020 гг. [21]. Почва участка осушенная дерново-подзолистая, среднесуглинистая с рН - 5,7, содержанием органического вещества 2,23%, подвижного фосфора 131 мг/кг и обменного калия 141 мг/кг почвы. Окультурен-ность участка средняя. Опыт включает 9*2 вариантов в трехкратной повторности (используется метод расщепленных делянок), площадь делянки 20 кв. м. Размещение вариантов систематическое. В полевом опыте изучалось влияние таких агротехнических приемов, как видовой состав травосмесей (высевались двух-, трех- и четырехкомпонентные травосмеси) и способы посева (беспокровный и подпокровный) при трехукосном использовании.

Схема полевого опыта по изучению влияния способов посева и интенсивности использования бобово-злаковых агрофитоценозов на ботанический состав, продуктивность и питательную ценность кормового сырья представлена в табл. 1.

Подготовка почвы общепринятая для региона. Использовался ранневесенний сплошной рядовой способ посева. Уход за травостоями в год посева при беспокровном способе состоял в двукратном подкашивании сорной растительности. В последующие годы проводилось весеннее боронование трав и внесение минеральных удобрений. Дозы внесения удобрений в год закладки опыта при подпокровном посеве – N60Р60К90, при беспокровном – N20Р60К60, кг/га действующего вещества. В годы пользования травостоями доза удобрений следующая: под пер- вый укос – N30Р60К60; после первого укоса под травы первого и второго года пользования проводилась подкормка азотными удобрениями в дозе N35 кг/га д.в., с третьего года пользования - N45 кг/га д.в.

За сезон изучаемые травостои вар. 2–9 скашивали три раза в фазу начала бутонизации бобовых трав и начала колошения (выметывания) преобладающего вида злаковых. Травосмесь контрольного варианта скашивали два раза (в фазу цветения клевера и тимофеевки).

Для закладки опыта были подобраны следующие сорта трав – одноукосный клевер Пермский местный, двуукосный клевер Дымковский, люцерна изменчивая Вега 87, овсяница луговая Свердловская 37, овсяница тростниковая Лосинка, тимофеевка луговая Ленинградская 204, кострец безостый СИБНИИСХОЗ 189, райграс пастбищный ВИК-66. С целью получения третьего укоса в опыт включали такие травы, как овсяница тростниковая, кострец и райграс.

Скашивание травостоев проводилось в июне – августе с определением урожай-

Таблица 1. Схема опыта

|

Вариант |

Состав травосмеси и норма высева семян, кг/га при 100% ХГ |

Способ посева |

|

1 |

Клевер луговой одноукосный + тимофеевка луговая (контроль) (10 + 8) |

½ делянки беспокровный посев и ½ делянки подпокровный (ячмень на зерносенаж) |

|

2 |

Клевер одноукосный + тимофеевка луговая + кострец безостый (12 + 6 + 8) |

|

|

3 |

Клевер одноукосный + тимофеевка + овсяница тростниковая (12 + 6 + 6) |

|

|

4 |

Клевер одноукосный + люцерна изменчивая + тимофеевка + кострец (10 + 4 + 6 + 8) |

|

|

5 |

Клевер одноукосный + люцерна + тимофеевка + овсяница тростниковая (10 + 4 + 6 + 6) |

|

|

6 |

Клевер двуукосный + клевер одноукосный + овсяница луговая + райграс пастбищный (12 + 4 + 6 + 4) |

|

|

7 |

Клевер двуукосный + люцерна + тимофеевка + овсяница луговая (12 + 4 + 4 + 6) |

|

|

8 |

Клевер двуукосный + овсяница тростниковая + тимофеевка луговая + райграс (14 + 6 + 4 + 4) |

|

|

9 |

Клевер двуукосный + люцерна + овсяница тростниковая + тимофеевка (12 + 4 + 6 + 4) |

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

ности трав, отбором образцов на ботанический и химический анализ. Образцы зеленой массы анализировались на содержание сырого протеина, жира, золы, клетчатки, сахара, нитратов. Ботанический состав травостоя определялся общепринятым методом весового анализа.

Статистическая обработка по урожайности агрофитоценозов осуществлялась методом дисперсионного анализа [22].

Погодные условия в годы проведения исследований были различными и оказывали влияние на продуктивность изучаемых агрофитоценозов в период их вегетации. В целом наблюдалась недостаточная обеспеченность теплом и неравномерность поступления осадков. После посева трав первая неделя характеризовалась недостаточной тепло- и влагоо-беспеченностью, в дальнейшем было отмечено избыточное поступление осадков при среднем температурном режиме. Все это оказало отрицательное влияние на развитие трав первого года жизни. Один укос к 30 августа был получен с беспокровных посевов трав первого года жизни. Погодные условия в 2018 году характеризовались недостаточной тепло- и влагообеспеченностью в мае, в дальнейшем отмечено оптимальное поступление осадков и тепла. Это положительно сказалось на развитии агрофитоценозов первого года пользования. Погодные условия 2019 года в первой половине вегетации характеризовались недостаточной тепло- и влагообеспеченностью (засуха), что отрицательно повлияло на развитие трав второго года пользования, особенно бобовых, и их урожайность. В период отрастания трав после первого и второго укосов отмечена избыточная влагообеспеченность при средней теплообеспеченности. Такие условия не позволили сформировать высокую урожайность второго и третьего укосов. В 2020 году в начальный период вегетации зафиксирована недостаточная влаго- и теплообеспеченность (засуха), а с начала мая по июнь погода характеризовалась избытком выпавших осадков при невысоких температурах. Злаковые травы развивались удовлетворительно, бобовые отставали в своем развитии. В целом вегетация трав третьего года пользования проходила при неустойчивой погоде с резким чередованием засухи и дождей, высоких и низких температур. Такие погодные условия негативно повлияли на урожайность второго и третьего укосов.

Результаты исследований

За период использования агрофитоценозов изменялся их ботанический состав в зависимости от способа посева, количества укосов, а также возраста и складывающихся климатических условий. Ботанический состав травостоев первого года пользования независимо от способа посева характеризовался высоким содержанием сеяных видов трав на уровне 90,9–98,8%. Беспокровные посевы травостоев 2–9 вариантов на 47,6–59,4% были представлены бобовыми видами трав, в травостое контрольного варианта этот показатель ниже – 35,4%. Содержание бобовых видов трав при подпокровном способе посева выше (59,2–74,6%). Количество сорной растительности в травостоях первого года при двуукосном использовании было более высоким – 5,4–9,1% (вар. 1) по сравнению с травостоями (вар. 2–9), которые скашивали за сезон три раза (табл. 2).

При оценке ботанического состава травостоев второго года пользования установлено, что содержание сеяных видов в урожае преобладало над сорной растительностью и было высоким независимо от способа посева трав (86,0–98,6%). В травостое преобладали злаковые виды, в том числе в травостоях беспокровного способа посева на 63,8–81,6%; в травостоях подпокровного способа посева – 62,6–85,1%. Доля бобовых видов трав оказалась зна-

Таблица 2. Ботанический состав травостоев в среднем за сезон, %

В среднем за вегетационный период 2020 года содержание сеяных видов трав при беспокровном способе посева было высоким и составляло 82,5–95,7%. В травостое преобладали злаковые виды трав (67,0–81,5%). При подпокровном посеве содержание сеяных видов трав также было высоким (на уровне 81,7–93,3%). В травостое преобладали злаковые виды трав, их доля составляла 58,5–84,0%, доля бобовых видов – всего 0,7–27,3%. Долевое участие сорной растительности при подпокровном способе посева трав – 6,7–18,3%, что выше, чем при беспокровном способе посева, в 1,1–1,5 раза.

Содержание клевера в урожае зависело от состава травосмеси и количества укосов. Со второго года пользования отмечено повышенное содержание клеверов в травосмесях с райграсом и овсяницей луговой и более низкое – в травосмесях с овсяницей тростниковой. Также клевер быстрее выпал из травостоев при двуукосном использовании, на третий год пользования его количество не превышало 0,7–1,7%, что ниже, чем при трехукосном использовании в 5–15 раз. Содержание люцерны в травостое повысилось на третий год до 8%, но оставалось невысоким из-за неблагоприятных погодных условий, складывающихся в период четырехлетних исследований.

Тимофеевка луговая лучше сохранилась в травостое на третий год пользования при посеве с кострецом, ее содержание составило 47,9–53,0%. При посеве с овсяницей тростниковой тимофеевки в урожае было всего 9,5–10,6%. С овсяницей луговой тимофеевка растет лучше, при этом ее доля в урожае равнялась 22,1%.

При двуукосном использовании агрофитоценозов (вар. 1) и трехукосном использовании в травостоях с кострецом (вар. 2 и 4) установлено повышенное содержание сорной растительности. Так, на третий год в этих травосмесях ее доля составляла 15,3–18,5%, что в 1,5–2,9 раза выше по сравнению с трехукосным использованием травостоев вар. 3, 5, 6–9.

Следует отметить, что ботанический состав травостоев изменялся не только по годам, но и в зависимости от укоса. В первый год пользования отмечается наиболее высокое содержание бобовых трав в первом укосе, на второй и третий год пользования оно снижается. За все годы исследований содержание бобовых видов трав в урожае травостоев вар. 2–9 увеличивалось во втором и третьем укосах по сравнению с первым (табл. 3). При двуукосном использовании (вар. 1) доля клевера в урожае по укосам существенно не изменялась.

Способ посева оказал влияние на формирование урожайности агрофитоценозов в год закладки опыта. Был получен урожай покровной культуры и один укос многолетних травостоев с беспокровного способа посева. Используемый в качестве покровной культуры ячмень при уборке на зерносенаж обеспечил получение

Таблица 3. Содержание бобовых видов трав в зависимости от укоса и года пользования, %

|

Вариант |

Первый укос по годам пользования |

Второй укос по годам пользования |

Третий укос по годам пользования |

||||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2018 |

2019 |

2020 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

1 |

51,4 |

8,4 |

1,5 |

48,1 |

10,9 |

0,9 |

– |

– |

– |

|

2 |

51,1 |

8,2 |

2,5 |

53,4 |

22,7 |

7,2 |

77,9 |

30,8 |

13,3 |

|

3 |

51,5 |

7,4 |

3,25 |

48,8 |

17,5 |

9,3 |

66,8 |

16 |

15,5 |

|

4 |

47,5 |

15,6 |

2,7 |

60,6 |

25,8 |

12,2 |

80,5 |

32,4 |

25,4 |

|

5 |

44,8 |

9,6 |

5,1 |

55,9 |

20,6 |

19,6 |

72,4 |

25,1 |

33,1 |

|

6 |

37,9 |

12,5 |

7,45 |

46 |

31,5 |

17,6 |

82,7 |

40,6 |

38,4 |

|

7 |

52,1 |

16,4 |

8,9 |

64,9 |

36,4 |

21,9 |

84,1 |

45,3 |

48,2 |

|

8 |

35,4 |

11,4 |

5,95 |

50,7 |

17,8 |

15,5 |

79,5 |

26,7 |

25,4 |

|

9 |

50,4 |

12,0 |

7,65 |

55,9 |

23,3 |

15,5 |

72,2 |

29,85 |

29,9 |

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

22,8 т/га кормовой массы, 7,0 т/га сухого вещества, 4,8 тыс. кормовых единиц, 0,40 т/га сырого протеина. В полученном растительном сырье содержалось 0,7 кормовой единицы, 5,6% протеина, концентрация обменной энергии составила 9,3 МДж в 1 кг СВ. Травостои беспокровного способа в первый год жизни сформировали один полноценный укос с урожайностью зеленой массы от 20,8 до 24,7 т/га, сухого вещества 2,9–4,0 т/га. В урожае бобовые виды трав преобладали на 68,3–81,2%. Подпокровные посевы урожая не дали, их высота к окончанию вегетации составляла 15–18 см.

Высокая урожайность агрофитоценозов получена в первый год пользования как при трехукосном использовании 54–66 т/га, так и при двуукосном – 50–57 т/га зеленой массы, что связано с преобладанием в посевах клевера лугового. С травостоев второго и третьего года пользования была получена более низкая урожайность. На второй год пользования при двуукосном использовании получено 32 т/га, при трехукосном использовании (вар. 2–9) – 28–42 т/га зеленой массы. Травосмеси третьего года пользования обеспечили получение 38 т/га зеленой массы за два укоса и 38–51 т/га за три укоса.

В среднем за три года пользования урожайность бобово-злаковых агрофитоценозов составила в контрольном варианте 40,9 т/га зеленой массы и 9,5 т/га СВ, в вар. 2–9 при трехукосном использовании – 42,1–51,0 т/га зеленой массы и 7,8–9,9 т/га СВ.

Урожайность агрофитоценозов по укосам снижалась от первого ко второму и третьему. В среднем за три года при двуукосном использовании на долю первого укоса приходилось 56%, второго – 44% от общего урожая, при трехукосном на первый укос – 39–45%, второй – 30–34%, третий – 24–27% соответственно.

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта, поставленного ме- тодом расщепленных делянок с девятью градациями фактора А (травосмеси) и двумя градациями фактора В (способы посева) позволили установить, что в среднем за три года пользования агрофитоценозы с включением овсяницы тростниковой (вар. 3, 5, 8, 9) обеспечили урожайность на уровне контроля. Существенно уступали контролю травостои вар. 2, 4, 6, 7 включающие клевер, тимофеевку и такие культуры, как кострец, райграс и овсяница луговая (табл. 4). При беспокровном способе посева травосмеси вар. 7 и 8 достоверно уступали на 0,52–0,62 т/га СВ подпокровному способу посева.

По урожайности в первый год пользования выделилась травосмесь вар. 3 при трехукосном использовании, в состав которой входят клевер одноукосный, тимофеевка луговая и овсяница тростниковая. Данная травосмесь достоверно превысила контроль на 0,7 т/га СВ, или на 7%. Урожайность травостоев вар. 2, 4–9 была получена на уровне контрольного варианта. Урожайность травостоев второго года пользования на уровне контрольного варианта обеспечили травосмеси 3, 5 и 9 вариантов при трехукосном использовании, в состав которых входят клевер луговой, люцерна, тимофеевка и овсяница тростниковая. Существенно уступали контролю по урожайности (на 1,4–2,8 т/га СВ, или на 16,5–32,6%) варианты 2, 4, 6–8, в состав которых из злаковых трав входят тимофеевка, кострец безостый, овсяница луговая и райграс. На третий год пользования по урожайности сухого вещества контрольному варианту соответствовали травостои 2–5, 8 и 9 вариантов. Уступали контролю травостои вариантов 6 и 7 с включением райграса пастбищного и овсяницы луговой.

В среднем за три года пользованиями бобово-злаковые агрофитоценозы обеспечили сбор кормовых единиц на уровне 6,3– 7,3 тыс./га, сырого протеина 0,97–1,28 т/га,

Таблица 4. Урожайность травосмесей в зависимости от способа посева и видового состава, в среднем за 2018–2020 гг., т/га СВ

|

Вариант |

Беспокровный посев |

Подпокровный посев |

± б/п к п/п |

В среднем по травосмесям, НСР 05 0,42 т/га |

|

|

урожай |

± к контролю |

||||

|

1. Клевер одноукосный + тимофеевка |

9,32* |

9,74 |

-0,42 |

9,53 |

|

|

2. Клевер одн. + тимофеевка + кострец |

8,75 |

8,93 |

-0,18 |

8,84 |

-0,69 |

|

3. Клевер одн. + тимофеевка + овсяница трост. |

9,75 |

10,00 |

-0,25 |

9,88 |

+0,35 |

|

4. Клевер одн. + люцерна + тимофеевка + кострец |

8,72 |

8,94 |

-0,22 |

8,83 |

-0,70 |

|

5. Клевер одн. + люцерна + тимофеевка + овсяница трост. |

9,29 |

9,53 |

-0,24 |

9,41 |

-0,12 |

|

6. Клевер двуук. + клевер одн. + овсяница луговая + райграс |

7,60 |

7,97 |

-0,27 |

7,79 |

-1,74 |

|

7. Клевер двуук. + люцерна + тимофеевка +овсяница луговая |

8,14 |

8,76 |

-0,62 |

8,45 |

-1,08 |

|

8. Клевер двуук. + овсяница трост. + тимофеевка + райграс |

8,88 |

9,40 |

-0,52 |

9,14 |

-0,39 |

|

9. Клевер двуук. + люцерна + овсяница трост. + тимофеевка |

9,77 |

9,55 |

+0,22 |

9,66 |

+0,13 |

|

В среднем по способам посева, НСР05 0,17 т/га |

8,92 |

9,20 |

-0,28 |

||

НСР05для частных различий: для травосмесей – 0,59 т/га, для способов посева – 0,43 т/га СВ.

* Контроль.

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

обменной энергии 78,1–93,9 ГДж/га (табл. 5). При этом травосмесь контрольного варианта, скашиваемая за период вегетации трав два раза, достоверно уступала по сбору протеина на 0,12–0,31 т/га, или на 12–32%.

Высокие продуктивные показатели за сезон изучаемые агрофитоценозы обеспечили в первый год пользования: сбор кормовых единиц – 8,3–9,0 тыс./га, сырого протеина – 1,41–1,66 т/га. Высокая прибавка к травосмеси контрольного варианта по сбору протеина на 6–18% получена у травосмесей первого года пользования при трехукосном использовании (вар. 2–9).

Продуктивность агрофитоценозов второго года пользования была ниже, составив по сбору кормовых единиц 4,8–6,3 тыс./га, сырого протеина 0,77–1,11 т/га. Высокая прибавка к контролю (от 8 до 44%) по сбору протеина получена также у травосмесей при трехукосном использовании (вар. 2–9).

На третий год пользования сбор кормовых единиц составил 5,5–7,0 тыс./га, сырого протеина 0,73–1,15 т/га. Травосмесь контрольного варианта при двуукосном использовании обеспечила протеин с гектара на 25–58% меньше в сравнении с травосмесями при трех укосах.

Видовой состав травостоев и фаза развития растений в период уборки трав оказали влияние на питательность полученной растительной массы. В разрезе по годам отмечено снижение содержания протеина в растительной массе, увеличение содер-

Таблица 5. Продуктивность травостоев в зависимости от способа посева и видового состава за вегетационный период, с 1 га

|

Вариант |

Первый год пользования |

Второй год пользования |

Третий год пользования |

В среднем за 2018–2020 гг. |

||||||||

|

к. ед., тыс. |

СП, т |

ОЭ, ГДж |

к. ед., тыс. |

СП, т |

ОЭ, ГДж |

к. ед., тыс. |

СП, т |

ОЭ, ГДж |

к. ед., тыс. |

СП, т |

ОЭ, ГДж |

|

|

1 |

8,4 |

1,41 |

105,2 |

6,1 |

0,77 |

81,7 |

5,5 |

0,73 |

80,2 |

6,7 |

0,97 |

89,0 |

|

2 |

8,6 |

1,55 |

104,8 |

5,4 |

0,96 |

70,1 |

6,2 |

0,99 |

83,5 |

6,7 |

1,17 |

86,1 |

|

3 |

9,4 |

1,66 |

114,7 |

6,3 |

1,03 |

83,3 |

6,5 |

1,03 |

88,7 |

7,4 |

1,24 |

95,6 |

|

4 |

8,9 |

1,59 |

107,7 |

5,1 |

0,98 |

65,8 |

6,6 |

1,14 |

86,8 |

6,8 |

1,23 |

86,8 |

|

5 |

8,3 |

1,49 |

102,0 |

6,2 |

0,99 |

81,0 |

6,8 |

1,08 |

90,9 |

7,1 |

1,19 |

91,3 |

|

6 |

8,5 |

1,53 |

103,6 |

4,8 |

0,83 |

59,2 |

5,6 |

0,91 |

71,6 |

6,3 |

1,09 |

78,1 |

|

7 |

8,3 |

1,56 |

102,7 |

5,1 |

0,97 |

65,8 |

6,1 |

1,11 |

79,9 |

6,5 |

1,21 |

82,8 |

|

8 |

9,0 |

1,53 |

110,9 |

5,6 |

1,00 |

70,9 |

6,8 |

1,12 |

89,1 |

7,1 |

1,22 |

90,3 |

|

9 |

8,7 |

1,58 |

108,1 |

6,3 |

1,11 |

81,1 |

7,0 |

1,15 |

92,5 |

7,3 |

1,28 |

93,9 |

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

Таблица 6. Питательность травостоев в среднем за сезон в зависимости от состава травостоя в 1 кг СВ

|

Вариант |

Первый год пользования |

Второй год пользования |

Третий год пользования |

В среднем за 2018–2020 гг. |

||||

|

протеин, % |

ОЭ, МДж |

протеин, % |

ОЭ, МДж |

протеин, % |

ОЭ, МДж |

протеин, % |

ОЭ, МДж |

|

|

1 |

13,4 |

10,0 |

8,8 |

9,3 |

7,8 |

8,6 |

10,0 |

9,3 |

|

2 |

15,1 |

10,2 |

13,2 |

9,7 |

11,0 |

9,3 |

13,1 |

9,7 |

|

3 |

14,9 |

10,3 |

11,8 |

9,5 |

10,6 |

9,2 |

12,4 |

9,6 |

|

4 |

15,2 |

10,3 |

14,3 |

9,6 |

12,4 |

9,5 |

13,9 |

9,8 |

|

5 |

14,7 |

10,1 |

11,8 |

9,6 |

11,2 |

9,4 |

12,6 |

9,7 |

|

6 |

15,2 |

10,2 |

14,2 |

10,1 |

12,3 |

9,7 |

13,9 |

10,0 |

|

7 |

15,3 |

10,1 |

14,3 |

9,8 |

13,1 |

9,5 |

14,3 |

9,8 |

|

8 |

14,0 |

10,2 |

13,9 |

9,9 |

12,0 |

9,5 |

13,3 |

9,9 |

|

9 |

14,6 |

10,0 |

13,2 |

9,7 |

11,8 |

9,5 |

13,2 |

9,7 |

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

жания клетчатки, что связано с изменением ботанического состава травостоев, заключающемся в уменьшении доли бобовых видов трав в урожае и увеличении злаковых видов (табл. 6).

В растительной массе травостоев первого года пользования установлено наиболее высокое содержание протеина, концентрации обменной энергии в сравнении со вторым и третьим годом пользования. По содержанию протеина травосмесь контрольного варианта уступала травосмесям вар. 2–9, интенсивно используемым за вегетационный период.

При двуукосном использовании в сравнении с трехукосным содержание протеина в растительной массе травостоев первого года пользования оказалось ниже на 4–14%, второго года - на 34–62%, третьего -на 36–67%. В среднем за три года пользования агрофитоценозами повышенное содержание протеина (на 24–39%) в растительной массе выявлено при трехукосном использовании в сравнении с двуукосным.

Снижение концентрации обменной энергии на третий год пользования травами

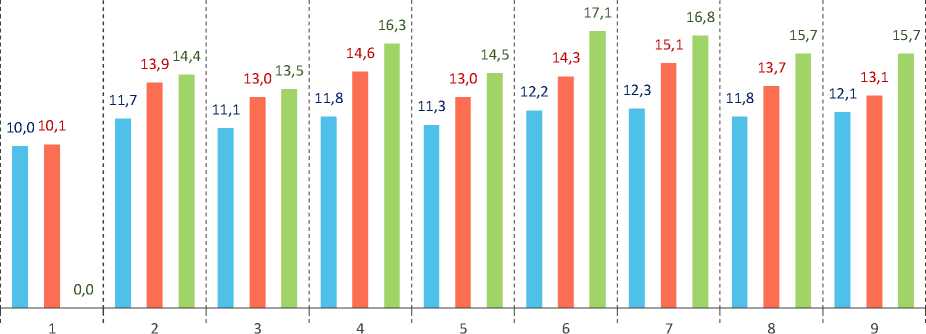

первый укос второй укос третий укос

Рис. Содержание протеина по укосам, в среднем за 2018–2020 гг., % составило 7–10% при двуукосном использовании трав.

Растительная масса второго и третьего укосов в сравнении с первым у травостоев вар. 2–9 характеризовалась повышенным содержанием протеина (рис.).

Содержание протеина при двуукосном использовании находилось почти на одном уровне в первом (10,0%) и втором укосе (10,1%) в 1 кг СВ.

Выводы

В результате проведенных в 2017–2020 гг. исследований по изучению влияния способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов в условиях Европейского Севера России установлено, что:

– доля сеяных видов трав в составе агрофитоценозов была высокой независимо от способа посева и количества укосов и составила на третий год пользования 82,5–95,7%; в травостое первого года пользования бобовые виды преобладали на 47,6–74,6%; на второй и третий годы пользования в травостоях значительное место занимали злаковые травы, с наиболее высоким показателем в контроле;

– способ посева и сроки скашивания трав оказали влияние на ботанический состав агрофитоценозов; доля сорной растительности в травостоях подпокровного способа посева оказалась выше в 1,1–1,5 раза; во вторых и третьих укосах возрастало содержание бобовых видов трав;

– на урожайность повлиял видовой состав агрофитоценозов: в среднем за три года пользования на уровне контроля получена урожайность агрофитоценозов, включающих овсяницу тростниковую (вар. 3, 5, 8, 9); травосмеси, включающие кострец, райграс и овсяницу луговую, уступали контролю на 0,69–1,74 т/га СВ; Способ посева оказал достоверное влияния на урожайность вар. 7 и 8;

– травосмеси при трехукосном использовании превосходили двуукосное по сбору протеина на 12–32% и содержанию его в растительной массе в первый год пользования на 4–14%, на второй год – на 34–62%, третий – на 36–67%.

Внедрение бобово-злаковых агрофитоценозов интенсивного использования позволит повысить продуктивность трав с одного гектара по сбору протеина в 1,1– 1,3 раза и содержанию его в растительной массе в 1,2–1,4 раза. Исследования будут продолжены в рамках темы 151 НИР.

Список литературы Влияние способа посева и интенсивности использования на ботанический состав, продуктивность и питательность бобово-злаковых агрофитоценозов

- Кормопроизводство, рациональное природопользование и агроэкология / В.М. Косолапов [и др.] // Кормопроизводство. 2016. № 8. С. 3–8.

- Шпаков А.С. Основные направления развития и научное обеспечение полевого кормопроизводства в современных условиях // Кормопроизводство. 2007. № 5. С. 8–11.

- Котова З.П., Смирнов С.Н., Евсеева Г.В. Состояние и пути развития полевого кормопроизводства в Республике Карелии // Кормопроизводство. 2014. № 2. С. 30–32.

- От земли до молока: практ. пособие / А.В. Маклахов [и др.]. Вологда – Молочное, 2016. 136 с.

- Донских Н.А. Создание долголетних укосных травостоев на Северо-Западе России // Современные проблемы развития лугопастбищного хозяйства в Северо-Западной зоне РФ: сб. науч. тр. СЗНИИМЛПХ. Вологда – Молочное, 1998. С. 22–23.

- Зеленая масса бобовых и бобово-злаковых травостоев как источник сырья для заготовки различных видов кормов / В.В. Соколов [и др.] // Проблемы и перспективы развития отрасли кормопроизводства в Северо-Восточном регионе Европейской части России: мат-лы науч.-практ. конф. Кострома, 2006. С. 120–123.

- Состояние и перспективы развития кормопроизводства Вологодской области / А.В. Маклахов [и др.] // Адаптивное кормопроизводство. 2016. № 1. С. 6–16.

- Капустин Н.И., Чухина О.В. Новые кормовые культуры для Северного и Северо-Западного регионов России: учебн. пособие. Вологда: ВГМХА, 2014. 176 с.

- Эседуллаев С.Т., Шмелева Н.В. Сравнительное изучение особенностей формирования урожая в одновидовых и смешанных травостоях многолетних трав на основе люцерны изменчивой (Medicago sativa × varia Martyn) и козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) в условиях Верхневолжья // Кормопроизводство. 2017. № 2. С. 9–13.

- Юркевич М.Г. Формирование бобово-злаковых агроценозов при воздействии различных агротехнических приемов // Интеграция научных разработок в аграрном секторе рыночной экономики: сб. науч. тр. Новая Вилга, 2002. С. 76–80.

- Коновалова Н.Ю., Коновалова С.С. Эффективность травосмесей на основе козлятника и люцерны в условиях Европейского Севера РФ // Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 4. С. 11–12.

- Нелюбина Ж.С., Касаткина Н.И. Ботанический состав и продуктивность агрофитоценозов многолетних трав с участием клевера лугового тетраплоидного // Вестн. рос. с.-х. науки. 2018. № 5. С. 59–62.

- Жезмер Н.В. Продуктивность травостоев и агроэнергетическая эффективность создания долголетнего трехукосного использования злаковых агроценозов // Устойчивое кормопроизводство – основа эффективного животноводства: сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Ярославль: Канцлер, 2016. С. 16–21.

- Лозовой А.А., Донских Н.А. Динамика содержания питательных веществ злаковых травостоев в зависимости от срока первого скашивания в условиях Ленинградской области // Изв. С.-Петерб. гос. аграрн. ун-та. 2020. № 2 (59). С. 9–14.

- Рекомендации по возделыванию люцерны посевной в системе полевого кормопроизводства Вологодской области / Ю.Г. Дубов [и др.]. Вологда – Молочное, 2005. 16 с.

- Организация конвейерного поступления высокопитательной зеленой массы в хозяйствах Вологодской области: рекомендации / Н.И. Капустин [и др.]. Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008. 22 с.

- Шелюто Б.В., Киселев А.А., Горновский А.А. Зеленые и сырьевые конвейеры: рекомендации. Горки: БГСХА, 2016. 36 с.

- Петрук В.А. Сравнительная оценка продуктивности одновидовых посевов многолетних трав и травосмесей в лесостепи Западной Сибири // Вестн. НГАУ. 2011. № 2 (18). С. 26–29.

- Тиво П.Ф., Саскевич Л.А., Бут Е.А. О конвейерном производстве кормов на мелиорируемых почвах в условиях зернотравянопропашного севооборота / Мелиорация (Беларусь). 2019. № 2 (18). С. 47–58.

- Коновалова Н.Ю., Коновалова С.С. Влияние способа посева на продуктивность агрофитоценозов, включающих козлятник, клевер и овсяницу луговую // Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы: мат-лы III науч.-практ. конф. с межд. участием. Вологда, 2020. С. 296–302.

- Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / под ред. Ю.К. Новоселова [и др.]. М., 1987. 198 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.