Влияние срока посева на урожайность семян астрагала галеговидного

Автор: Киньшакова Наталья Рудольфовна, Степанов Александр Федорович, Чибис Светлана Петровна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (18), 2015 года.

Бесплатный доступ

Для разработки приемов возделывания и использования астрагала галеговидного на семена в южной лесостепи Западной Сибири выявлены особенности роста и развития, формирования травостоя культуры, ее отношение к факторам внешней среды. В исследованиях задействованы полевой и лабораторный методы. В статье изложен материал по изучению девяти сроков посева астрагала галеговидного в Западной Сибири. Бобовое многолетнее травянистое растение характеризуется хорошей биологической пластичностью, сочетает высокую продуктивность с экологической устойчивостью. Установлено, что лучшие условия для формирования его травостоя и получения максимальной урожайности семян наблюдаются при ранневесеннем посеве - 5-15 мая: отмечена повышенная полевая всхожесть семян, хорошая сохранность и перезимовка растений. Урожайность семян при таком сроке посева в среднем - 758-799 кг/га. Астрагал галеговидный эффективно использовал солнечную радиацию для создания органического вещества, но в течение периода вегетации с различной производительностью: в фазе стеблевания культуры КПД ФАР достигал 3,6%, в фазе бутонизации и цветения - 4,5-6,1%, что связано с его высокой облиственностью (46-77%). После начала цветения нижние листья постепенно опадали, это привело к снижению КПД ФАР в фазе плодоношения до 5,1%. В среднем за годы исследований энергия прорастания и лабораторная всхожесть были сравнительно невысокими - соответственно 11-18 и 28-36%, масса 1000 семян - 12,3-12,6 г. Прорастание семян астрагала ограничивалось образовавшейся во время созревания твердокаменностью. При полной спелости ее показатель - 80-90% от общей массы, поскольку растение интродуцировано из дикой флоры. Семена астрагала лучше прорастали из верхней части соцветия, в нижней части имели плотную оболочку и начинали прорастать только после скарификации. Между всхожестью и массой 1000 семян отмечена тесная прямая зависимость (r = 0,92 ± 0,05).

Астрагал галеговидный, срок посева, длина соцветия, травостой, урожайность семян

Короткий адрес: https://sciup.org/142199063

IDR: 142199063 | УДК: 633.933:631.5

Текст научной статьи Влияние срока посева на урожайность семян астрагала галеговидного

В решении проблемы кормов, укреплении и стабилизации кормовой базы в ЗападноСибирском регионе определенное место должно занять освоение и более широкое внедрение в производство высокопродуктивных интродуцированных растений – резерва традиционных кормовых культур.

Для создания прочной кормовой базы для животноводства и ликвидации дефицита белка значительное место отводится многолетним бобовым травам. Перспективным для условий Западной Сибири высокобелковым кормовым растением является астрагал галеговидный. Для него характерно высокое содержание протеина (18,5–25,2% на сухое вещество), аскорбиновой кислоты – 96–133 мг/100 г сырой массы. В его листьях содержится значительное количество незаменимых аминокислот с преобладанием лизина и золина. Особенность астрагала в высоком содержании метионина – дефицитной кислоты для бобовых растений [1]. Это морозостойкое, выдерживающее кратковременные засухи растение, которое можно использовать для приготовления сенажа, травяной муки и гранул. По урожайности кормовой массы астрагал галеговидный не уступает традиционно возделываемым в регионе видам – люцерне, эспарцету, но по периоду хозяйственного значения травостоя превышает их на два – четыре года [2].

Однако применение астрагала галеговидного в Западной Сибири пока не нашло значимого распространения, поскольку его биология и агротехника в регионе недостаточно изучены. Пока для широкого внедрения в производство нет семян этой ценной культуры в необходимой потребности.

В этой связи нами в южной лесостепи Омской области в 2002–2007 гг. проведены исследования.

Объекты и методы

Полевые опыты закладывали в 2002 и 2004 гг. на опытном поле ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Почва опытного участка – лугово-черноземная маломощная малогумусовая среднесуглинистая.

Объектом исследований являлся астрагал галеговидный (местная омская популяция). Учетная площадь делянок – 10 м2, повторность 4-кратная, их расположение систематическое. Посев астрагала проводили по чистому черному пару широкорядным способом (через 45 см) с нормой высева 2 млн всхожих семян/га. Глубина заделки семян – 2–4 см.

Убирали семена при побурении бобиков в верхней части соцветия с последующим пересчетом урожая семян к 100%-ной чистоте и стандартной 10%-ной влажности.

В исследованиях использовали апробированные методики, разработанные ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, и методические указания по семеноведению интродуцентов [3, 4].

Погодные условия в годы исследований (2002–2007) были различными, но достаточно типичными для климата Омской области. Наиболее существенное влияние на урожайность астрагала галеговидного оказали метеорологические условия вегетационного периода, особенно тепло- и влагообеспеченность. Вегетационный период 2002, 2003, 2005 и 2007 гг. был влажным, с неравномерным распределением осадков, в 2006 г. сумма осадков соответствовала норме, а 2004 г. характеризовался высокими температурами воздуха и недобором осадков. Сумма эффективных температур выше 5°С в годы исследований находилась в пределах 2357–2709°С, превышая среднемноголетнюю на 62–414°С.

Результаты исследований

Выбор оптимального срока посева остается одним из наиболее важных элементов современной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Посев в оптимальные сроки способствует получению высокого урожая и качества продукции при общем благоприятном фитосанитарном состоянии посевов, обеспечивает полную окупаемость средств, вкладываемых в возделывание культур [5].

Одной из характеристик приспособления вида к конкретным условиям являются полевая всхожесть семян и сохранность растений в течение вегетации. Полученные нами данные свидетельствуют: срок посева астрагала галеговидного влияет на период от посева до появления всходов и всхожесть семян. В более ранние сроки посева (5 и 15 мая) наблюдался растянутый период посев – всходы, составив 26–27 сут. При посеве астрагала 25 мая – 20 июня всходы появлялись на 5–8 сут быстрее. Посев культуры 5 июля позволил сократить этот период до 17 сут. Дефицит осадков (в 2002 г. на 23 мм меньше среднемноголетней нормы) и их отсутствие (2004) в третьей декаде июля стали причиной удлинения периода появления всходов (в среднем до 23 сут) у семян, высеянных 20 июля. Всходы астрагала при посеве 5 и 20 августа появлялись на 10–11-е сутки.

Вегетационный период 2002 г., 2007 г. отличался обилием осадков (больше нормы на 15 мм) и пониженными температурами воздуха (меньше среднемноголетней на 3,7°С). Максимальная полевая всхожесть семян (21,5–26,0%) отмечена в 2002 г. при посеве астрагала га-леговидного в период с 5 мая по 5 июня при запасах продуктивной влаги 13–19 мм в слое почвы 0–10 см и 106–132 мм в слое 0–100 см. При посеве с 20 июня по 20 июля полевая всхожесть семян составляла 15,5–19,5% (влаги в слое почвы 0–10 см – 14–18 мм), а 5 и 20 августа – 10–13% (влаги в слое почвы 0–10 см – 15–20 мм).

Показатели запасов влаги по вариантам изменялись незначительно, но наблюдалась тенденция снижения полевой всхожести культуры при более поздних сроках посева по сравнению с ранневесенними. Влияние оказали количество и характер распределения осадков в период посев – всходы. При посеве, проведенном в мае и июне, распределение осадков было равномерным, в сумме 35–65 мм. На посевы 5 июля выпало всего 25 мм осадков. При сроках посева 20 июля – 20 августа дожди в основном имели ливневый характер (сумма осадков 26–36 мм), это привело к выбиванию части семян из почвы и их смыву.

В закладке опыта 2004 г. наблюдались некоторые отличия. Полевая всхожесть семян культуры при посеве 5 мая – 5 июня была в 1,4–1,7 раза меньше, чем в те же сроки в закладке 2002 г. Причина – недостаточное увлажнение. Сумма осадков за этот период в 2002 г. составляла 75 мм, средняя температура воздуха – 12,5оС, а в 2004 г. осадков выпало лишь 33 мм, хотя температура была выше на 4,7оС. Аналогичная ситуация складывалась и при летних сроках посева. В 2004 г. всхожесть семян в 1,1–1,9 раза меньше, чем при посеве летом 2002 г. Продуктивной влаги в слое почвы 0–10 см с 20 июня по 5 августа содержалось 5–14 мм, в слое 0–100 см – 71–109 мм. Запасы продуктивной влаги при посеве с 5 мая по 20 июля были удовлетворительными (в слое 0–100 см от 91 до 125 мм), а 5 и 20 августа – плохими (в пределах 60–90 мм в слое почвы 0–100 см). К тому же в августе (за период прорастания семян) осадков выпало всего 60% от нормы.

Как по каждому году в отдельности, так и в среднем по двум закладкам максимальная полевая всхожесть отмечена при посеве астрагала галеговидного в первой декаде мая (22%), что на 5-8% больше, чем при посеве в июне – июле.

Срок посева существенного влияния на сохранность растений в течение вегетации не оказывал, в первый год жизни она составила 81–88%. С момента всходов до осени растения укоренялись и в зиму уходили в фазе стеблевания при высоте 23-38 см. Для нормального роста и развития астрагала галеговидного первого года жизни в условиях южной лесостепи Западной Сибири необходим период от всходов до окончания вегетации в 100–130 сут, сумма эффективных температур (выше +5°С) должна составлять не менее 1660–1720°С.

После перезимовки, на второй год жизни, отрастание астрагала в условиях южной лесостепи Омской области начинается в третьей декаде апреля, на 3-6 сут позже традиционных многолетних бобовых трав. Возобновление его вегетации не зависело от срока посева и в 2003 г. отмечено 25 апреля, в 2005 г. – 21 апреля. У астрагала галеговидного, в верхней части корня (на корневой шейке), почки возобновления расположены вертикально. Втягивание этой части растения по окончании вегетации в почву на 7–10 см как защитная реакция на низкие температуры способствовало хорошей перезимовке культуры (свыше 94%).

Анализ прохождения фенофаз в течение вегетации показал: самый продолжительный у астрагала галеговидного период от отрастания до бутонизации - 36–39 сут. Стеблевание и бутонизация наступали при поздних (20 июля – 5 августа) сроках посева: на 5–7 сут позже, чем при ранних (5–25 мая). Бутонизация у астрагала отмечалась 5–12 июня, период бутонизации короткий – от 3 до 6 суток. Цветение продолжительное, растения зацветали 6–13 июня и цвели до 25–30 июня. Период от отрастания до цветения составлял 46–51 сут [7].

Семена созревали в конце июля - начале августа. Раньше начинали созревать в нижней части кисти, позже наступало созревание в средней и верхней частях соцветий. Длина соцветия в первые три года использования травостоя на семена по вариантам опыта изменялась: в первый – от 32 до 55 см, в третий – от 42 до 60 и четвертый – от 50 до 65 см. Наименьшей она была при посеве астрагала в летние сроки – 32-57 см, тогда как при посеве 5-15 мая достигала 46-65 см.

В последующие годы использования травостоя на семена (пятый - седьмой годы жизни) существенных различий в длине соцветия астрагала по вариантам опыта не наблюдалось, она составляла 52-61 см. В среднем по двум 7-летним опытам отмечено уменьшение длины соцветия астрагала на 8-18 см при летних сроках посева (5 июня - 20 августа) по сравнению с ее показателями при весенних – 5-15 мая.

Высота семенного травостоя астрагала перед уборкой также зависела от срока посева и возраста культуры. В первый год уборки семян высота астрагала составляла 151-177 см, во второй – четвертый повышалась до 172-227 см и была наибольшей при посеве в мае и августе – 217-227 см. В среднем за годы исследований высота астрагала составляла 151-183 см с тенденцией ее снижения от ранних весенних сроков к поздним летним.

Максимальная густота семенного травостоя культуры в среднем по двум закладкам опыта наблюдалась практически во все годы жизни при ранних сроках посева: во второй – 47-57 побегов/м2, в третий – 66-70, четвертый – 80-83 шт/м2. Эта же тенденция отмечена и в последующие годы жизни, густота травостоя от посева 5-15 мая к 20 августа снижалась на 6-61%.

Особенности формирования травостоя астрагала в зависимости от срока посева сказались на его засоренности. В первый год жизни (2002, 2004) из-за слишком растянутого периода посев – всходы в посевах, проведенных в весенние и ранние летние сроки (5 мая – 20 июня), содержание сорной растительности превышало 50%. Снижение засоренности при поздних сроках посева (20 июля – 20 августа) связано с дополнительными предпосевными обработками почвы: показатель засоренности – 12,3–23,2%. Из сорных растений присутствовали однолетние сорняки – щирица запрокинутая, куриное просо, пастушья сумка; многолетние – осот полевой, вьюнок полевой, одуванчик лекарственный.

На второй год жизни засоренность травостоя астрагала, наоборот, выше при поздних сроках посева, достигая 24,7–32%. При ранних сроках этот показатель был в 1,4–2,1 раза меньше. В последующие годы жизни засоренность снижалась, достигнув наименьшего значения на четвертый год - 1,7–2,2% (слабая степень).

Астрагал галеговидный эффективно использовал солнечную радиацию для создания органического вещества, но в течение периода вегетации с разной производительностью. В среднем за годы исследований уже в фазе стеблевания культуры КПД ФАР достигал 3,6%, по данным некоторых ученых это соответствует среднему уровню [8–10]. К фазе бутонизации и цветения КПД ФАР увеличивался в 1,3–1,7 раза. Связано это с высокой облиственно-стью растений (46–77%) в период от стеблевания до цветения. После начала цветения нижние листья постепенно опадали, в растении перераспределялись питательные вещества, что привело к снижению КПД ФАР в фазе плодоношения до 5,1%.

Исследования показали: в первый год жизни, независимо от срока посева, астрагал га-леговидный генеративных побегов не образовывал, а зацветал и формировал семена только со второго года. При сроке посева 20 августа растения зацвели только на третий год. На второй год наиболее высокая урожайность семян (526-540 кг/га) астрагала – при ранневесеннем (5-15 мая) посеве. При посеве в июне она снижалась на 23-31%, в июле – на 36-46%, а 5 августа – вдвое. На третий год урожайность семян при посеве в мае повысилась до 713-760, а на четвертый – до 887-930 кг/га, или в 1,2-1,4 раза, по сравнению со вторым годом жизни. В эти годы также сохранялась отмеченная во второй год закономерность: урожайность семян снижалась от ранних сроков посева к поздним. В среднем по двум закладкам опыта (за четыре года плодоношения) наиболее высокую урожайность семян астрагал имел при посеве 5-15 мая – 758-799 кг/га. При высеве его в период с 25 мая по 5 июня (по сравнению с посевом 5-15 мая) этот показатель снижался на 12-16%, 20 июня – 5 июля – на 23-30%, 20 июля – 5 августа – на 34-37%, а при посеве 20 августа – почти вполовину.

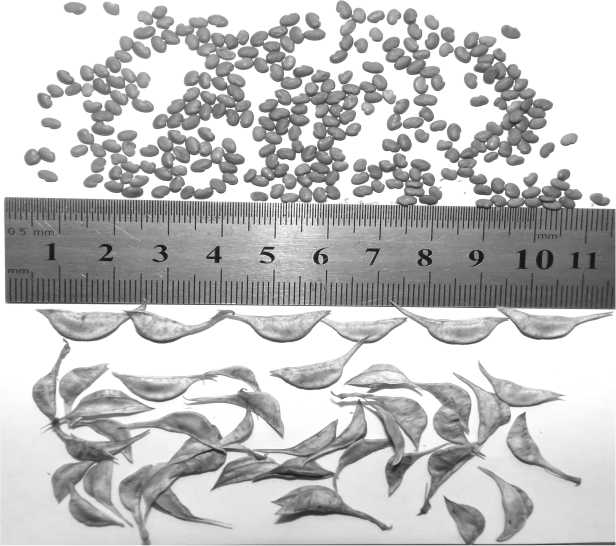

Семена астрагала галеговидного овально-почковидные около 3 мм длиной, гладкие, красновато-коричневые. Формируются в 4–6-семенных полукруглых бобиках, на брюшке килеватых, вздутых, двугнездных, 10–16 мм длиной. Оба конца бобиков острые с коротким носиком (рисунок).

Плоды (бобики) и семена астрагала галеговидного

Основными показателями качества посевного материала являются энергия прорастания, всхожесть и масса 1000 семян, отражающие способность семян обеспечить дружные всходы. По нашим данным, в среднем за годы исследований энергия прорастания и лабораторная всхожесть были сравнительно невысокими – соответственно 11-18 и 28-36%, масса 1000 семян 12,3-12,6 г, существенных различий у вариантов опыта не отмечено. Прорастание семян астрагала ограничивалось образовавшейся во время созревания твердокаменностью. При полной спелости ее показатель – 80-90% от общей массы, поскольку растение интродуцировано из дикой флоры и недостаточно окультурено и адаптировано к условиям Западной Сибири. Однако в отдельные годы (2004, 2005) астрагал галеговидный формировал семена, почти соответствующие по всхожести (не менее 70%) требованиям ГОСТ 28636-90, масса 1000 семян достигала 12,0-13,5 г. Нами отмечено: семена астрагала лучше прорастали из верхней части соцветия, в нижней части имели плотную оболочку и начинали прорастать только после скарификации. Между всхожестью и массой 1000 семян отмечена тесная прямая зависимость (r = 0,92 ± 0,05).

Заключение

В условиях южной лесостепи Западной Сибири астрагал галеговидный на семена следует высевать с 5 по 15 мая: наблюдается повышенная полевая всхожесть семян, хорошая сохранность и перезимовка растений. Урожайность семян при таком сроке посева в среднем 758-799 кг/га, что в 1,4-1,8 раза больше, чем при посеве в июле – августе.

Список литературы Влияние срока посева на урожайность семян астрагала галеговидного

- Роль интродукции растений в увеличении ассортимента кормовых культур/Л.В. Кухарева//Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений: 3-я Междунар. науч.-произ. конф.: тез. докл. 14-19 июня 2000 г./Пенз. гос. с.-х. акад. -Пенза, 2000. -Т. 1. -С. 167-168.

- Степанов, А.Ф. Многолетние малораспространенные кормовые культуры: лекция/А.Ф. Степанов. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2004. -72 с.

- Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. -М.: ВНИИСХ, 1997. -156 с.

- Методические указания по семеноведению интродуцентов. -М.: Наука, 1980. -64 с.

- Агротехнический метод защиты растений/В.А. Чулкина . -М.: ИВЦ «Маркетинг», Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2000. -336 с.

- Вериго, С.А. Почвенная влага и ее значение в сельскохозяйственном производстве/С.А. Вериго, Л.А. Разумова. -Л.: Гидрометеоиздат, 1963. -288 с.

- Чибис, С.П. Биологические особенности, приемы возделывания и использования астрагала галеговидного на корм в южной лесостепи Западной Сибири: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.01/Чибис Светлана Петровна. -Омск, 2011. -19 с.

- Ничипорович, А.А. О путях повышения продуктивности фотосинтеза растений в посевах/А.А. Ничипорович//Фотосинтез и вопросы продуктивности растений: сб. статей. -М.: Агропромиздат, 1963. -С. 5-36.

- Каюмов, М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур/М.К. Каюмов. -М.: Агропромиздат, 1989. -320 с.

- Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений/Н.Н. Третьяков ; под ред. Н.Н. Третьякова. -М.: Колос, 1998. -640 с.