Влияние стимулирующих БАВ на молочную продуктивность коз зааненской породы в первый месяц лактации

Автор: Максимов В.И., Иванцова О.В., Дельцов А.А., Френк А.М.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

В связи с особенностями состава и свойств козьего молока, позволяющих ему стать эффективной альтернативой коровьего молока, вопросам развития козоводства в стране уделяется особое внимание. Среди выращиваемых на территории страны пород коз зааненская считается самой высокопродуктивной. Однако на продуктивность могут влиять различные факторы, наиболее значимым из которых является обеспечение полноценного кормления, которое имеет особенности в условиях промышленного комплекса. Цель исследования - изучение влияния стимулирующих БАВ на основе белкового гидролизата совместно с железосодержащим препаратом на молочную продуктивность коз зааненской породы первой лактации, выращиваемых в условиях промышленного комплекса, в наиболее напряженное функциональное состояние её организма (становление системы лактации) по скорости выхода из раздоя, колебаний суточных надоев, а также физико-химическому составу молока. В отношении применения биодобавок на основе белкового гидролизата у коз начала первой лактации, по параметрам физиологического состояния организма, определяемого по физико-химическим свойствам молока и ежедневного прироста объема молока, следует отметить, что повышение продуктивности животных с использованием стимулирующих БАВ, направленных на усиление обменных процессов организма, достигается.

Зааненская порода коз, раздой, молоко, абиопептид, абиотоник, биожелезо

Короткий адрес: https://sciup.org/142238105

IDR: 142238105 | УДК: 636.393.9 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_156

Текст научной статьи Влияние стимулирующих БАВ на молочную продуктивность коз зааненской породы в первый месяц лактации

Одной из важнейших пищевых отраслей в России является молочная. Ведущую роль в данном секторе занимает коровье молоко, однако, козье молоко не уступает ему по питательной ценности, что доказано рядом исследований [1, 18, 25, 26, 27].

Кроме того, козье молоко, в сравнении с коровьим, имеет в составе больше кальция, фосфора, кобальта и витаминов (В1, В2, С), обладает антиинфекционным, антианемическим и антигеморрагическим свойствами, в связи с чем козье молоко можно считать более легко усвояемым и гипоаллергенным [8].

Молоко коз Зааненской породы превосходит молоко коров холмогорской породы по сухому веществу, содержанию жира, белка, лактозы, плотности и калорийности. В молоке коз содержится больше магния – на 51,4 % и калия – на 10,2 %, и меньше кальция – на 18,4 % и фосфора – на 26,5 % [11]. В коровьем молоке содержится больше изолейцина, лизина, треонина, триптофана, фенилаланина и тирозина. В козьем молоке больше таких аминокислот, как валин, гистидин, лейцин, метионин и цистеин [1].

В связи с особенностями состава и свойств козьего молока, позволяющих ему стать эффективной альтернативой коровьего молока, вопросам развития козоводства в стране уделяется особое внимание.

На молочную продуктивность животных оказывают влияние ряд различных факторов, среди которых особое значение имеет кормление. Увеличение молочной продуктивности зависит не только от количества и качества поступления питательных веществ, но и их соотношения между собой, что оказывает влияние на обменные процессы в организме [12, 15, 23]. Однако, зачастую в животноводческих комплексах промышленного масштаба наблюдаются нарушения в технологии кормлении [2].

Исследования на оренбургской породе коз показали значимую роль белкового обмена во всех жизненно важных процессах, протекающих в организме коз, с его трансформацией в организме связаны процессы роста, развития и продуктивность [13].

Исследования состава оболочек жировых шариков молока коров показали их сходство в белковом и липидном составе с плазматическими мембранами ткани молочной железы коров, а также с мембранами печени крыс, отличаясь лишь более высоким содержанием липидов в оболочке шариков молока [20]. Жировые шарики (диаметром 0,5-10 мкм), включают ядро из триглицеридов, и слой фосфолипидов, в состав которых входят: лецитин, кефалин, сфингомиелин, цереброзиды, холестерин, а также белки оболочки. В белковом слое оболочки, обращенной к водной фазе, находятся ферменты и минеральные вещества, связанные с белками [6].

В составе мембран большая часть белков взаимодействует с липидами на основе гидрофобных связей и многие мембранные белки состоят из участков, богатых полярными (несущими заряд) аминокислотами, которые взаимодействуют с головками липидов и обращены в сторону водной фазы, и участков, обогащенных неполярными аминокислотами (глицином, аланином, валином, лейцином), которые как бы погружены в «жирную» часть мембраны [21].

Опираясь на вышеуказанное, нами было проведено исследование влияния препаратов на основе белкового гидролизата «Абиопептид» и «Абиотоник» с добавлением железосодержащего препарата «Биожелезо» на молочную продуктивность и изменение содержания жира и белка в молоке зааненских коз, выращиваемых в условиях промышленного козоводства.

Кормовые добавки «Абиопептид», «Абиотоник» и железосодержащий препарат «Био-железо» разработаны российской фирмой «А-Био» (Московская обл.).

Кормовая добавка «Абиопептид» представляет собой ферментативный гидролизат соевого белка, со вспомогательными компонентами (сорбат калия и вода). Кормовая добавка «Абиотоник» представляет собой многокомпонентный препарат на основе витаминов, аминокислот и микроэлементов в основе, которой также находится ферментативный гидролизат соевого белка. Кроме того, в препарат включены витамины: А, D3, Е, С, В1, В2, В5, Вб, В9; микроэлементы: селен неионный в составе железо-декстрина, йод в форме йодогоргоновой кислоты; вспомогательные вещества: сорбат калия и вода. Дополнительно, с биодобавками «Абиопептид» и «Абиотоник» экспериментальным животным задавался железосодержащий препарат «Био-железо с микроэлементами» (БЖ), представляющий собой жидкую коллоидную форму железа и микроэлементов: кобальта, меди, селена, йода. Данные препараты показали свою эффективность на продуктивности коров и качестве коровьего молока, продуктивные качества свиноматок, в том числе их молочной продуктивности, яичной и мясной продуктивности у кур, и рекомендованы для профилактики микроэлементозов у сельскохозяйственных животных [3, 4, 5, 7, 16, 22].

В эксперименте участвовала группа коз первой лактации, с целью изучения становления молокопродукции у животных.

Исследовательские данные свидетельствуют, что у зааненских коз в годовалом возрасте молочная железа полностью сформирована [19], повышенная молочная продуктивность у коз достигается от 1 к 3 лактации, затем скорость молокоотдачи снижается [8, 11], при этом в сравнительной характеристике молока Зааненской, Нубийской и Альпийской пород животные Зааненской породы имели более высокие удои за лактацию [24].

Наш эксперимент имеет значение для мелкого животноводства, в частности, для коз первой лактации, в целях оценки влияния на молочную продуктивность и продолжительность раздойного периода у коз кормовых добавок, эффективных для птиц, свиней и крупного рогатого скота, на примере коз Зааненской породы.

Цель исследования - изучение влияния комплексных добавок на основе белкового гидролизата совместно с железосодержащим препаратом на молочную продуктивность и продолжительность раздойного периода коз Зааненской породы первой лактации, выращиваемых в условиях промышленного комплекса.

Материал и методы исследований.

Экспериментальные исследования проведены на зааненских козах с момента последней стадии их суягности (110 дней) по достижении 30 дней полученного от исследуемых коз приплода, в условиях промышленного комплекса (ООО

«Нефёдовское», Псковская область, Россия) и кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, г. Москва, Россия.

В эксперименте использованы 24 суягных зааненских козы (первой беременности), из них 8 коз были объединены в контрольную группу, а 16 – в две экспериментальные группы, разделенные поровну.

Содержание и кормление коз и полученных от них козлят было зоотехнически обусловлено [12], и в определенной степени согласуется с осуществлением физиологических процессов и функций, происходящих в организме коз в процессе их жизнедеятельности с возрастом [19]. Кормление козоматок проводилось в соответствии с нормами и рационами, разработанными Всероссийским государственным научно– исследовательским институтом животноводства: с началом второй фазы суягности козы содержались в загоне только с аналогичными животными, рацион которых включал, в соответствии с нормами кормления, разнотравное сено и воду в неограниченном количестве и комбикорм индивидуально из расчета 400г/гол/сут. Состав кормосмеси для суягных коз в эксперименте (в рационе, %): кукуруза – 24,5, ячмень – 20,5, пшеница – 15, жмых подсолнечный – 15, шрот соевый – 10, жмых рапсовый – 8, меласса – 2, монокальцийфосфат – 1,55, сода пищевая – 1, известняковая мука – 0,9, премикс ПКК 60-1 ркх – 0,5, соль поваренная – 0,5, Лигногран – 0,3, БИО-СОРБ – 0,25.

Экспериментальные животные дополнительно к описанному рациону получали биологическую добавку на основе белкового гидролизата по 40 мл/сут. и железосодержащий препарат по 10 мл/сут. Одна экспериментальная группа получала препарат «Абиотоник», другая – «Абиопептид», в связи с чем, для простоты понимания, далее в статье нами будут использоваться соответствующие названия для экспериментальных подгрупп.

Все биодобавки вводились животным орально через индивидуальные пронумерованные шприцы объемом 20 и 10 мл.

Животные получали биодобавки непрерывно с 110-дневного срока суягности до достижения полученным приплодом 30 дней.

Сразу после рождения козлята содержались отдельно от козоматок, в боксах под ИК-лампами. В первые 2 часа после рождения, им выпаивалось молозиво, полученное от матери. Затем их кормили молозивом, полученным в общем объеме от коз, находящихся в раздойном периоде (молозивная фаза, которая продолжалась 7 суток), 8 раз в сутки.

С 7 дня от родов, по окончании молозивной фазы, начались исследования молока, что соответствует технологии содержания, доения в хозяйстве и физиологии лактации. Молоко оценивалось по физико-химическим и физиологическим параметрам и далее коза переводилась в лактирующее стадо. С учетом описанных мероприятий у контрольных и экспериментальных животных отбирались пробы молока на 7-ой, 14-ый, 21-ый и 30ый день от начала лактации.

Суточные надои молока определялись индивидуально на автоматическом доильном аппарате DeLaval. Молоко исследовалось непосредственно в лаборатории козоводческого хозяйства «Нефедовское» Псковской области на аппарате «Клевер». Определяли физико-химические показатели молока на параметры жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка и плотности. Молоко отбиралось в утреннюю дойку, в индивидуальную чистую тару, с 5-ой струи. Уровень соматических клеток в молоке коз, находящихся в раздойном периоде, определялся в аккредитованной лаборатории АО «Лактис» на аппарате Lactoscan.

Статистическую обработку полученных данных, в том числе оценку достоверности различий между выборками опытных и контрольного экспериментов проводили с помощью простого сравнения средних однофакторным дисперсионным анализом по критерию Фишера в приложении Microsoft Excel 2016 (Корпорация Майкрософт, США). Различия принимали достоверными (р) при выполнении неравенства Р≤0,05.

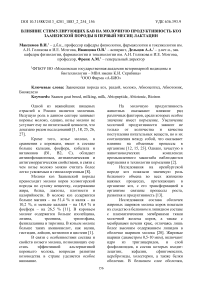

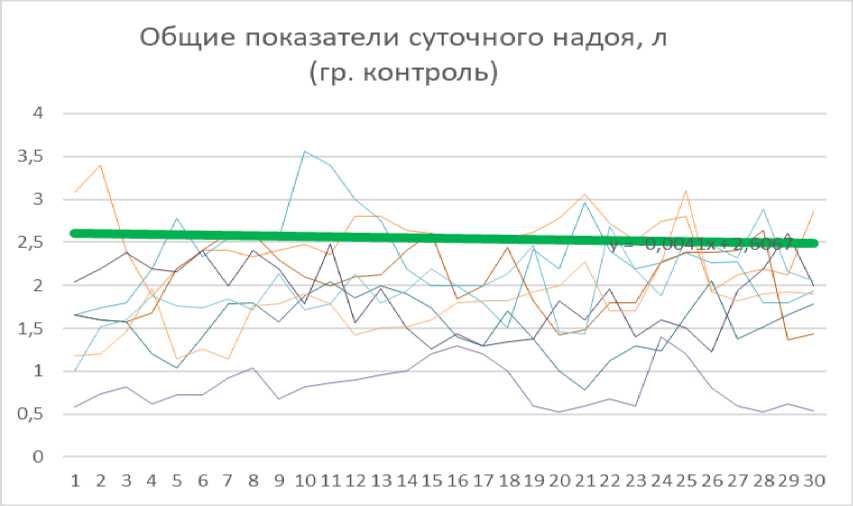

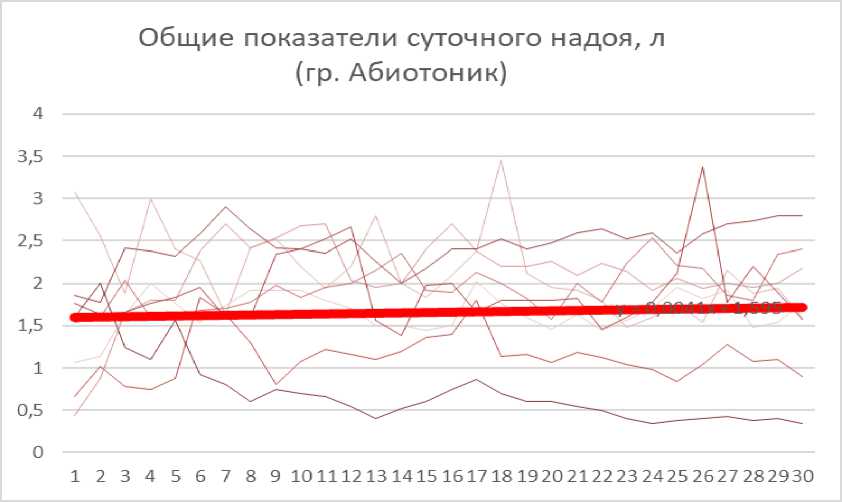

Результат исследований. Результаты исследований, проведенных нами на зааненских козах с периода поздней суягности до достижения 30 дней полученного приплода, в условиях промышленного комплекса, выявили пределы колебаний суточных надоев (таблица 1, диаграммы 1-3), скорости выхода животного из периода раздоя (Диаграмма 4) и физико-химических показателей молока (Таблица 2, диаграммы 5-8) с учетом влияния препаратов на основе белкового гидролизата и железосодержащего препарата.

Полученная динамика суточного надоя зааненских коз продемонстрирована на диаграммах (1-3).

Таблица 1 – Показатели суточных надоев коз первой лактации, л

|

Экспериментальные сутки |

Показатель контрольной группы, л |

Показатель группы «Абиопептид+БЖ», л |

Показатель группы «Абиотоник+БЖ», л |

|

1 |

1,6075±0,27 |

1,2375±0,35 |

1,5±0,29 |

|

2 |

1,75±0,28* |

1,0375±0,11*# |

1,5775±0,2*# |

|

3 |

1,7025±0,18* |

1,3225±0,12*# |

1,665±0,18*# |

|

4 |

1,7025±0,19* |

1,2375±0,16*# |

1,7975±0,25*# |

|

5 |

1,75±0,25* |

1,24±0,12*# |

1,77±17*# |

|

6 |

1,8325±0,23* |

1,3575±0,16*# |

1,89625±0,19*# |

|

7 |

1,9025±0,22* |

1,365±0,12*# |

1,84±0,24*# |

|

8 |

2,025±0,19* |

1,45125±0,11*# |

1,835±0,24*# |

|

9 |

1,9525±0,21* |

1,3675±0,13*# |

1,9075±0,26*# |

|

10 |

2,03±0,27* |

1,31375±0,17*# |

1,9025±0,24*# |

|

11 |

2,0875±0,26* |

1,3775±0,19*# |

1,895±0,24*# |

|

12 |

1,9725±0,25* |

1,285±0,17*# |

1,8525±0,25*# |

|

13 |

1,9875±0,22* |

1,3325±0,11*# |

1,7175±0,26*# |

|

14 |

1,8875±0,19* |

1,375±0,14*# |

1,62±0,21*# |

|

15 |

1,9±0,19* |

1,3475±0,1*# |

1,715±0,2*# |

|

16 |

1,7925±0,15* |

1,37±0,13*# |

1,8425±0,22*# |

|

17 |

1,745±0,16* |

1,4125±0,18*# |

1,95375±0,18*# |

|

18 |

1,81±0,19* |

1,235±0,1*# |

1,9475±0,3*# |

|

19 |

1,825±0,24* |

1,295±0,12*# |

1,7125±0,21*# |

|

20 |

1,65±0,25* |

1,455±0,12*# |

1,65±0,22*# |

|

21 |

1,775±0,32* |

1,49±0,15*# |

1,725±0,22*# |

|

22 |

1,8825±0,26* |

1,4975±0,2*# |

1,6225±0,23*# |

|

23 |

1,7125±0,22* |

1,7275±0,22*# |

1,6225±0,24*# |

|

24 |

1,9575±0,18* |

1,66±0,19*# |

1,6825±0,27*# |

|

25 |

2,1925±0,24* |

1,6575±0,18*# |

1,7125±0,25*# |

|

26 |

1,88±0,21* |

1,6±0,2*# |

1,86±0,32*# |

|

27 |

1,8575±0,21* |

1,545±0,13*# |

1,765±0,24*# |

|

28 |

1,9575±0,26* |

1,525±0,16*# |

1,69±0,25*# |

|

29 |

1,78±0,21* |

1,61±0,19*# |

1,7525±0,26*# |

|

30 |

1,815±0,23* |

1,5775±0,16*# |

1,695±0,28*# |

* - Р<0,001 по сравнению с первыми сутками лактации; # - Р<0,001 по сравнению с контрольной группой

Измерения, продемонстрированные на графиках, достоверно показывают более высокий уровень суточных надоев у контрольной группы (самый высокий показатель составил 3,56 л/сут, самый низкий – 0,52 л/сут), наименьший – у группы «Абиопептид» (самый высокий показатель составил 2,56 л/сут, самый низкий – 0,36 л/сут).

Линия тренда показывает положительную тенденцию изменений в суточных надоях у коз экспериментальных групп, и отрицательную тенденцию – у контрольной группы коз. Более высокий рост среди экспериментальных групп имеет группа «Абиотоник», у которой уравнение регрессии составило у = 0,0041х + 1,595 (у группы «Абиопептид» уравнение регрессии составило у = 0,0011х + 0,9826).

12345678 9 101112 13 1415 16 17 1819 20 2122 23 2425 26 27 2829 30

Общие показатели суточного надоя, л (гр. контроль)

Диаграмма 1 – Суточные надои контрольной группы коз, измеренные на протяжении 30 суток от родов

12345678 9 10111213 1415 161718192021222324252627282930

Общие показатели суточного надоя, л (гр. Абиотоник)

Диаграмма 2 – Суточные надои коз группы «Абиотоник», измеренные на протяжении 30 суток от родов, с отображением линии тренда

После родов животные находились в периоде раздоя. Молоко, получаемое от таких животных, использовалось только для скармливания молодняку. Перевод животного в основное стадо из раздойного осуществлялось по внешним параметрам: габитусу, отсутствию проблем с аппетитом, мочеиспусканием, дефекацией, здоровью вымени и по физико-химическому составу молока, основным показателем которого являлся уровень соматических клеток в 1 см3, определяемый в аккредитованной лаборатории АО «Лактис» на аппарате

Lactoscan. При превышении нормы содержания в сыром молоке уровня соматических клеток, определенных Техническим регламентом в размере 7,5*105 [1], коза не переводилась в общее стадо до нормализации уровня.

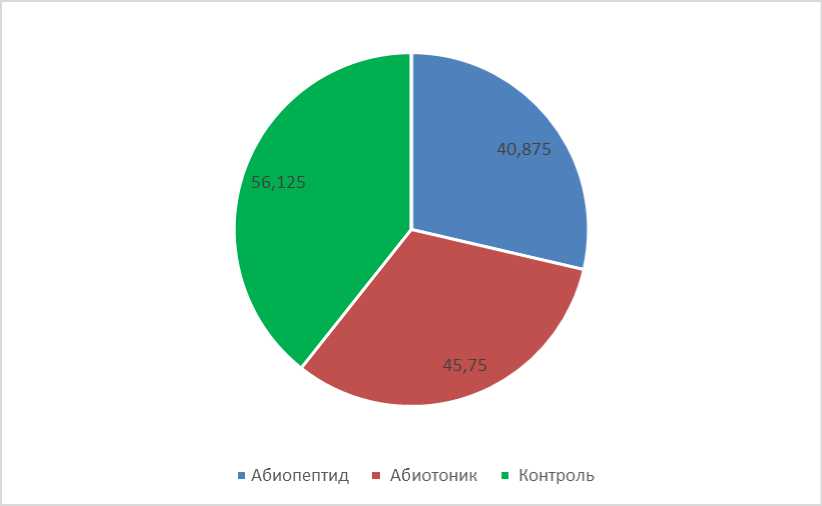

Длительность пребывания животных в периоде раздоя продемонстрирована на диаграмме 4.

123456789 10111213141516171819202122232425 2627282930

Общие показатели суточного надоя (гр. Абиопептид)

Диаграмма 3 – Суточные надои коз группы «Абиопептид», измеренные на протяжении 30 суток от родов, с отображением линии тренда

Диаграмма 4 – Продолжительность нахождения в периоде раздоя, сут.

Исходя из полученных данных, наиболее продолжительный срок нахождения животного в раздойном периоде наблюдается у контрольной группы, наименее продолжительный – у группы «Абиопептид».

Следует отметить, что исследования на зааненских козах показали, что увеличение содержания жира у маток по 1 лактации с 3,42 до 4,59 % увеличивало содержание соматических клеток на 19 единиц (2,6 %). Диапазон колебания соматических клеток в козьем молоке большой – от 128 до 1500 [16]. Однако, до настоящего времени уровень соматических клеток козьего молока оценивается по нормам, свойственным коровьему молоку, в связи с чем существует риск нецелесообразного удерживания отдельных животных в раздойном стаде.

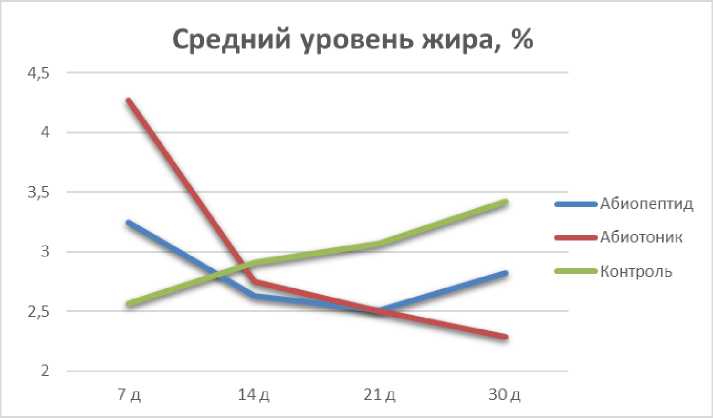

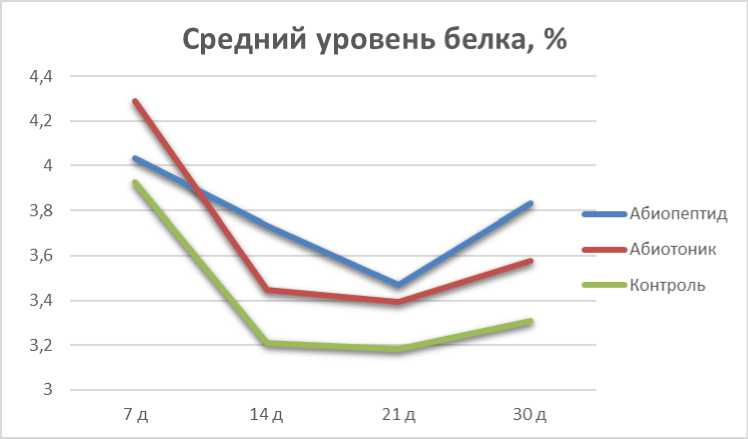

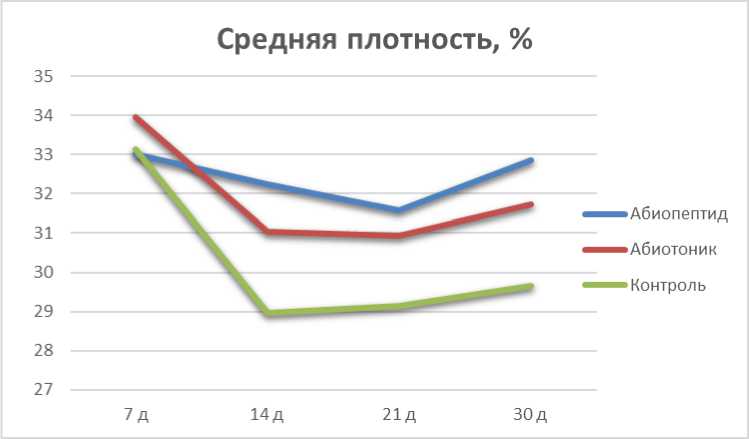

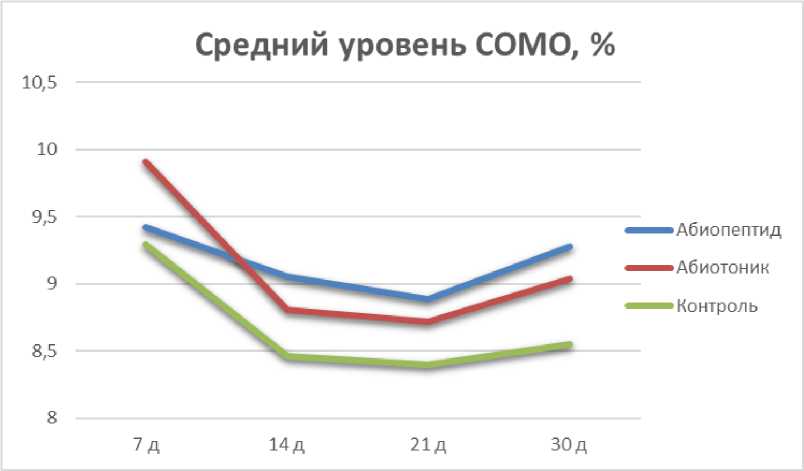

Средние значения физикохимических показателей молока продемонстрированы на диаграммах (5-8).

Таблица 2 – Физико-химические показатели молока

|

Показатель |

Отбор проб, сутки от родов |

Контрольная группа |

Группа «Абиопептид+БЖ» |

Группа «Абиотоник+БЖ» |

|

Массовая доля жира, % |

7 |

2,57±0,18 |

3,246±0,45 |

4,265±1,12 |

|

14 |

2,913±0,36* |

2,633±0,31** |

2,75±0,3** |

|

|

21 |

3,0725±0,4**# |

2,5125±0,23**# |

2,5038±0,5**# |

|

|

30 |

3,42±0,45**#∆ |

2,821±0,5**#∆ |

2,284±0,47**#∆ |

|

|

Массовая доля белка, % |

7 |

3,92±0,19 |

4,03±0,24 |

4,29±0,15 |

|

14 |

3,21±0,09** |

3,73±0,29** |

3,45±0,08** |

|

|

21 |

3,185±0,1**# |

3,468±0,07**# |

3,391±0,13**# |

|

|

30 |

3,308±0,2**#∆ |

3,83±0,36**#∆ |

3,576±0,22**#∆ |

|

|

Плотность, кг/м³ |

7 |

33,12±0,78 |

33±0,9 |

33,96±0,82 |

|

14 |

28,966±0,12** |

32,24±1,09** |

31,038±0,45** |

|

|

21 |

29,14±0,79**# |

31,58±0,8**# |

30,93±0,47**# |

|

|

30 |

29,66±1,06**#∆ |

32,86±1,83**#∆ |

31,72±0,78**#∆ |

|

|

Массовая доля СОМО, % |

7 |

9,298±0,21 |

9,424±0,27 |

9,905±0,22 |

|

14 |

8,46±0,12** |

9,055±0,33** |

8,81±0,08** |

|

|

21 |

8,4±0,14**# |

8,889±0,16**# |

8,72±0,15**# |

|

|

30 |

8,551±0,25**#∆ |

9,28±0,52**#∆ |

9,041±0,3**#∆ |

* - Р<0,01 по сравнению с седьмыми сутками лактации; ** - Р<0,001 по сравнению с седьмыми сутками лактации; # - Р<0,001 по сравнению с четырнадцатыми сутками лактации; ∆ - Р<0,001 по сравнению с двадцать первыми сутками лактации

Диаграмма 5 – Средний уровень жира, %

Диаграмма 6 – Средний уровень белка, %

Диаграмма 7 – Средняя плотность, %

Диаграмма 8 – Средний уровень СОМО, %

Графики физико-химических свойств молока демонстрируют изменения свойств молока под влиянием препаратов на основе белкового гидролизата. При норме МДЖ для Зааненской породы, составляющей 3,8 % [17], ни одна из групп к 30 дням после родов не достигла данной отметки. При этом, в наблюдаемой динамике уровень жира в молоке с окончанием периода исследования у контрольной группы увеличивается, у экспериментальных групп - снижается.

Массовая доля белка по требованиям Технического регламента должна составлять не менее 2,8 %, что соответствует для всех подгрупп. Подгруппа «Абиопептид» к окончанию периода исследования показала самый высокий результат, контрольная группа -самый низкий.

Плотность молока, достигающая у зааненских коз показателей выше 28 ед. [17], также соответствует у всех групп, при этом средняя плотность молока в группе «Абиопептид» была наибольшей, в контрольной группе - наименьшей.

Уровень сухих веществ, определенный Техническим регламентом в значении 11,5 ед, также не превышен во всех группах, при этом наибольшего показателя к концу раздойного периода достигла группа «Абиопептид», наименьшего - контрольная группа.

Заключение. Исследования показали, что у зааненских коз первой суягности послеродовой период и начало становления лактации являются наиболее напряженными периодами функционального состояния организма: у самки массовые энергетические затраты в этот период приводят к компенсаторному замедлению каталитических процессов организма для его восстановления, что не противоречит данным других исследований [10].

Измерения суточных надоев с первого дня лактации в течение 30 суток показали более высокий уровень у контрольной группы (1,86±0,11 л), наименьший - у группы «Абиопептид» (1,41±0,13 л), средний уровень - у группы «Абиотоник» (1,76±0,1 л). Однако линия тренда показала положительную тенденцию изменений в суточных надоях у коз экспериментальных групп, а у контрольной группы - отрицательную тенденцию. При этом более высокий прирост удоя среди экспериментальных групп показала группа «Абиотоник», у которой уравнение регрессии составило у = 0,0041х + 1,595 (у группы «Абиопептид» уравнение регрессии - у = 0,0011х + 0,9826).

Наиболее продолжительный срок нахождения животного в раздое наблюдался у контрольной группы (56± 7 сут), наименее продолжительный - у группы «Абиопептид» (41±7 сут), средняя продолжительность - у группы «Абиотоник» (46±7 сут). Однако в хозяйстве выход животного в основное лактирующее стадо определялся уровнем соматических клеток в пробе молока, соответствующем коровьему молоку [14], в связи с чем полученные показатели могут быть пересмотрены.

Исследования физико-химических свойств козьего молока показали высокие уровни по параметрам белка, плотности молока и СОМО в группе «Абиопептид» (массовая доля белка 3,77±0,08%, плотность 32,42±0,23 кг/м³, массовая доля СОМО 9,16±0,08 %), низкие показатели - в контрольной группе (массовая доля белка 3,4±0,12 %, плотность 30,22±0,69 кг/м³, массовая доля СОМО 8,68±0,15 %), при этом в группе «Абиопептид» наблюдался наименьший уровень жира (массовая доля 2,8±0,11 %), а в контрольной группе -наиболее высокий (массовая доля 2,99± 0,12 %). Группа «Абиотоник» показала средние параметры по всем показателям (массовая доля жира 2,95±0,32 %, массовая доля белка 3,7±0,15 %, плотность 31,91± 0,5 кг/м3, массовая доля СОМО 9,1±0,19 %). При этом, ярко выражена разница в тенденции жирности молока на протяжении исследуемого периода: уровень жира в молоке нарастал только в контрольной группе (от 2,57±0,18 % до 3,42±0,44 %), в экспериментальных - падал (от 3,25±0,45% до 2,82±0,5% в группе «Абиопептид», от 4,27±1,12 % до 2,28± 0,47 % в группе «Абиотоник»).

Таким образом, повышение продуктивности животных с использованием биодобавок на основе белкового гидролизата, направленных на усиление катаболических процессов организма, достигается, но перспективность их применения может быть оценена только продолжением исследований в данной области.

Резюме

В связи с особенностями состава и свойств козьего молока, позволяющих ему стать эффективной альтернативой коровьего молока, вопросам развития козоводства в стране уделяется особое внимание. Среди выращиваемых на территории страны пород коз зааненская считается самой высокопродуктивной. Однако на продуктивность могут влиять различные факторы, наиболее значимым из которых является обеспечение полноценного кормления, которое имеет особенности в условиях промышленного комплекса.

Цель исследования – изучение влияния стимулирующих БАВ на основе белкового гидролизата совместно с железосодержащим препаратом на молочную продуктивность коз зааненской породы первой лактации, выращиваемых в условиях промышленного комплекса, в наиболее напряженное функциональное состояние её организма (становление системы лактации) по скорости выхода из раздоя, колебаний суточных надоев, а также физикохимическому составу молока.

В отношении применения биодобавок на основе белкового гидролизата у коз начала первой лактации, по параметрам физиологического состояния организма, определяемого по физико-химическим свойствам молока и ежедневного прироста объема молока, следует отметить, что повышение продуктивности животных с использованием стимулирующих БАВ, направленных на усиление обменных процессов организма, достигается.

Список литературы Влияние стимулирующих БАВ на молочную продуктивность коз зааненской породы в первый месяц лактации

- Анцыперова, М. А. Белковая и липидная составляющая коровьего, козьего молока и низколактозного напитка на козьем молоке / М. А. Анцыперова, Т. П. Арсеньева // Молочнохозяйственный вестник. – 2019. – № 3(35). – С. 76-87.

- Балышева, Н. С. Промышленное козоводство и наиболее часто встречаемые болезни желудочно-кишечного тракта у козлят / Н. С. Балышева // Молодежь и наука. – 2017. – № 4-1. – С. 18.

- Бачинская, В. М. Влияние белковых гидролизатов на ветеринарно-санитарные показатели молока / В. М. Бачинская // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 6(147). – С. 76-82.

- Бетин, А. Н. Эффективность применения биологически активной добавки Абиопептид в рационах кур- несушек / А. Н. Бетин, А. И. Фролов, В. Ю. Лобков // Вестник АПК Верхневолжья. – 2014. – № 3(27). – С. 43-48.

- Егоров, И. Абиопептид в кормлении бройлеров / И. Егоров, Е. Андрианова, Л. Присяжная // Птицеводство. – 2009. – № 3. – С. 25-26.

- Зайцев С. Ю. Взаимосвязь количества и размера жировых шариков в молоке с его биохимическими показателями / С. Ю. Зайцев, О. А. Воронина, Н. А. Довженко [и др.] // VI Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика»: сборник научных трудов, Тверь, 30 мая – 03 2016 года / Под ред. Ю. Д. Орлова. – Тверь: Тверской государственный университет, 2016. – С. 103-104.

- Захаров, В. А. Эффективность использования биологически активных добавок в кормлении подсосных свиноматок и поросят / В. А. Захаров, А. Н. Бетин, Е. В. Слотина // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2015. – № 1 (25). – С. 23-27.

- Кононович, А. С. Влияние возраста коз зааненской породы на химический состав молока / А. С. Кононович, А. В. Степанов // Молодежь и наука. – 2018. – № 5. – С. 56.

- Кононович А.С. Молочная продуктивность и содержание коз Зааненской породы / А. С. Кононович, А. В. Степанов // Молодежь и наука. – 2018. – № 5. – С. 57-60.

- Лейбова, В. Б. Ферментативная активность крови у коз Зааненской породы в разные периоды репродуктивного цикла и в связи с завершением беременности / В. Б. Лейбова, И. Ш. Шапиев, И. Ю. Лебедева // Сельскохозяйственная биология. – 2016. – Том 51. – № 2. – С. 238-246.

- Мастерских, Д. Г. Свойства молока коз зааненской породы разного возраста / Д. Г. Мастерских, А. С. Шувариков // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2004. – № 3. – С. 19-21.

- Москаленко, Л. П. Козоводство: Учебное пособие / Л. П. Москаленко, О. В. Филинская – Ярославль: ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2011. – С. 152-154.

- Никитина, С. В. Показатели белкового обмена у коз оренбургской породы разных генотипов / С. В. Никитина // Известия Оренбургского ГАУ. – 2016. – С. 77-79.

- Новопашина, С. И. Содержание соматических клеток в молоке зааненских коз в зависимости от возраста и сезонов года / С. И. Новопашина, М. Ю. Санников, Е. И. Кизилова // Сборник научных трудов Ставропольского научно- исследовательского института животноводства и кормопроизводства. – 2013. – Т. 1. – № 6. – С. 163-165.

- Панькова, Е. К. Влияние кормления и содержания на молочную продуктивность коз разных пород / Е. К. Панькова // Пермский период: Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах, Пермь, 22 мая 2020 года / Составитель В.А. Овченков. Том I. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. – С. 225-227.

- Позябин, С. В. Показатели качества молока при применении белковых гидролизатов / С. В. Позябин, В. М. Бачинская, А. А. Дельцов // Иппология и ветеринария. – 2022. – № 1(43). – С. 97-103.

- Пушкарев, М. Г. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коз Зааненской породы / М. Г. Пушкарев, Н. А. Леконцева // Вестник Ульяновской ГСХА. – 2015. – С. 98-101.

- Тарчоков, А. Т. Качественный состав молока коз зааненской породы / А. Т. Тарчоков, М. Г. Тлейншева, З. М. Айсанов // Вестник Курганской ГСХА. – 2019. – № 3 (31). – С. 45-46.

- Улимбашев, М. Б. Возрастная вариабельность гистологической структуры молочной железы у молочного и немолочного скота в зависимости от породы и происхождения / М. Б. Улимбашев, О. О. Гетоков, В. В. Кулинцев, Р. А. Улимбашева // Сельскохозяйственная биология. – 2019. – Т. 54. – № 4. – С. 732-743.

- Федорова, Е. Ю. АТ фазная активность и биохимические показатели молока и сыра коров черно-пестрой и симментальской пород / Е. Ю. Федорова, В. В. Мосягин, В. И. Максимов // Международная научная конференция «Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования» : сборник трудов, Курск, 31 марта – 01 апреля 2011 года. – Курск: Курский институт социального образования, 2011. – С. 216-218.

- Федорова, Е. Ю. Физиолого-биохимиечксие особенности АТФазной активности крови и молока коров: монография / Е. Ю. Федорова, В. И. Максимов, Ф. И. Василевич, Курск, 2016. – С. 12-13.

- Френк, А. М. Эффективность применения кормовой добавки «Абиотоник» высокопродуктивным коровам в транзитный период и на раздое / А. М. Френк, Е. М. Гриневская, А. И. Фролов, А. Н. Бетин, Н. И. Маслова // Эффективное животноводство. – 2020. – № 3 (160). – С. 59-61.

- Халимбеков, З. А. Влияние кормовых добавок "ЛактоМин" и "ЛактуВет" на молочную продуктивность коз / З. А. Халимбеков, Л. С. Малахова, О. Э. Грига, Н. М. О. Джафаров // Сельскохозяйственный журнал. – 2022. – № 1(15). – С. 78-84. – DOI 10.25930/2687-1254/010.1.15.2022.

- Шувариков, А. С. Молочная продуктивность и некоторые показатели качества молока коз зааненской, альпийской и нубийской пород / А. С. Шувариков, В. В. Брюнчугин, О. Н. Пастух // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2011. – № 4. – С. 30-33.

- Alison, J. Gastric digestion of cow and goat milk: Impact of infant and young child in vitro digestion conditions / J. Alison, O. A. M. Wallace, I. Boggs [et al.] // Food Chemistry. – 2018. – Vol. 245. – P. 275-281.

- Gomes, J. J. L. Physicochemical and sensory properties of fermented dairy beverages made with goat’s milk, cow’s milk and a mixture of the two milks / J. J. L. Gomes, A. M. Duarte, A. S. M. Batista [et al.] // LWT - Food Science and Technology. – 2013. – Vol. 54. – I. 1. – P. 18-24.

- Ceballos, L. S. Composition of goat and cow milk produced under similar conditions and analyzed by identical methodology / L. S. Ceballos, E. R. Morales, G. la T. Adarve [et al.] // Journal of Food Composition and Analysis. – 2009. – Vol. 22. – I. 4. – P. 322-329.