Влияние стрессовых факторов на развитие биологического травмирования на корню у сафлора красильного

Автор: Темирбекова С.К., Афанасьева Ю.В., Мотылева С.М.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Агрономия и экология

Статья в выпуске: 3 (66), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения биологических особенностей новой интродуцированной перспективной масличной культуры сафлор красильный в условиях Московской области. Установлено влияние абиотических (повышенной и избыточной влажности) и биотических (различные возбудители болезней) факторов на массу 1000 семян, урожайность и масличность культуры сафлор. Впервые у технической культуры выявлено развитие открытого и скрытого биологического травмирования на корню, как результата энзимной стадии ЭМИС, и последующее поражение семян фитопатогенами. Под воздействием энзимо-микозного истощения семян снижаются посевные качества от 45 до 50 %, урожайность составила 0,4 т/га, масса 1000 семян - 30,3 г, и масличность - 6,4 %. В условиях отсутствия осадков в фазы цветения и налива семян показатели урожайности у культуры сафлор составили 0,8 т/га, масса 1000 семян - 44,9 г, масличность - 30,5 %. Выделены три типа открытого биологического травмирования - слабое, сильное + заселение альтернарией, заселение альтернарией + серая гниль. При выявлении скрытого биологического травмирования на корню использован электронный аналитический сканирующий микроскоп, с помощью которого обнаружена дуплистость семян в фазу полной спелости, аналогичная на зерновых культурах. При анализе семян с симптомами скрытого биологического травмирования выявлено большое разнообразие фитопатогенов, основными из них являются виды Alternaria carthami Chowdhury (стоит на первом месте), Cladosporium herbarum (Pers.) Link. и Fusarium spp. Отмеченные результаты исследований являются одной из основных причин потери посевных качеств и жизнеспособности семян у сафлора красильного.

Сафлор красильный, энзимо-микозное истощение семян, биологическое травмирование, масличность

Короткий адрес: https://sciup.org/147124423

IDR: 147124423 | УДК: 633.863.2:581.144.2:581.2

Текст научной статьи Влияние стрессовых факторов на развитие биологического травмирования на корню у сафлора красильного

Введение. Увеличение зерна всегда было и будет важнейшей задачей земледелия. При этом прогресс в зерновой отрасли будет происходить не столько благодаря развитию техногенных средств производства зерна, сколько за счёт более эффективной адаптации агроэкосистем и агроландшафтов к варьирующим во времени и пространстве факторам среды [1, 2].

Так^е Жученко ^.^. [1] определил ва^ную роль абиотических и биотических факторов внешней среды как определяющих не только направление и темпы естественного отбора, но и выступающих в качестве индукторов генетической изменчивости (мутационной, рекомбинационной, репарационной, транспозиционной). Особо подчеркивал о необходимости сочетания в сортах и гибридах высокой потенциальной продуктивности и качества с их устойчивостью к действию абиотических и биотических стрессоров. При решении этой задачи наиболее актуальна проблема энзимомикозного истощения (ЭМИС) или «истекания» зерна, которая представляет сло^ный патологический комплекс. Пусковым механизмом развития болезни являются абиотические факторы – повышенная вла^ность и температура, которые впоследствии усугубляются факторами биотического характера (различные болезни).

Потери уро^ая в отдельные годы достигают 30-50 и более процентов. При этом не только сни^ается уро^ай, но одновременно ухудшается качество зерна и вместо доброкачественного зерна хозяйства иногда получают «труху». Имеет место почти во всех регионах (Краснодарский край, Нечерноземная зона, Сибирь, Челябинская обл. и др.), когда вла^ные условия погоды совпадают с наливом зерна и, особенно с уборкой уро^ая. Об этом неоднократно отмечали академики Н.Г. Холодный [3], М.С. Дунин [4, 5], М.С. Дунин, С.К. Темирбекова [6]. Совсем недавно, академик Сандухадзе Б.И. [7] в своем интервью в ^урнале «В мире науки» отметил: «что, будучи в командировке в одном из регионов за месяц до уборки уро^ая, комиссией, в составе которой он был, подсчитали о^идаемый уро^ай в 50-60 ц/га. Началась уборка и уро^ай составил 18-22 ц/га. Что ^е случилось? Оказалось, ну^но убирать пшеницу, но вдруг пошел до^дь. Ка^дые сутки пшеницы становилось меньше на полторы центнера. До^дь – солнце, до^дь – солнце. Щупаешь колос, а там пусто. Мои сорта выстаивают и в такую погоду. И я считаю, что увеличение производства зерна гораздо ва^нее и эффективней, чем прода^а нефти и газа. Пшеница всегда будет востребована и хлеб ва^нее атомных бомб».

Впервые в условиях повышенного и избыточно вла^ного 2013 года в фазы цветения и нaлива семян нами обнару^ено проявление энзимо-микозного истощения семян (ЭМИС) на технической культуре сафлор красильный ( Carthamus tinctorius L.). При этом устaновлено сильное рaзвитие энзимной стадии, а именно: открытого и скрытого биологического трaвмирования на корню в фазу нaлива, которое в последующем оказало прямоe влияние на сни^ение продуктивности и накопление масличности культуры.

B связи с этим, цель исследований заключалась в изучении биологических особенностей новой перспективной, интродуцированной масличной культуры, проявления открытого и скрытого биологического трaвмирования на корню, влияние его на уро^айность и масличность культуры сафлор красильный в условиях Московской области.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводили в 2013-2015 гг. в Центре генофонда и биоресурсов растений (бывший MОBИР им. H.И. Baвилова), ныне ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства», п. Михнево, Московская область. Объектом исследований слу^или сорта сафлора красильного Молдир, Молдир 2008 (Казахстан) и Краса Ступинская (ФГБНУ ВСТИСП). Исследование скрытого биологического трaвмирования на корню, как результата энзимной стадии ЭМИС, проводили на электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM-6010LA, масличность определяли по ГОСТ 10857-86.

^грометеорологические условия 2013 г. исследований были неблагоприятными для всех культур. Сумма осадков за период вегетации состaвила 334,8 мм (при среднемноголетней норме 264 мм) и средней температуре воздуха 18,4°С (при норме 15,1°С). ГТК (гидротермический коэффициент) = 1,6. Вегетационный период 2014 г. характеризовался высокими среднесуточными тeмпeрaтурaми в сочетании с недостатком влаги в почве, сумма осадков за период вегетации состaвила 175,4 мм, на 88,6 мм или на 33,5% ни^е многолетних данных (264 мм). Среднесуточная температура была нa уровне среднемноголетних значений – 15,5°С. ГТК = 0,9. Условия вегетационного периода 2015 г. отмечены пони^енными среднесуточными тeмпeрaтурaми в сочетании с избыточным количеством осадков в начале вегетации (до фазы цветения культуры). Сумма осадков за период вегетации (май-aвгуст) составила 548,3 мм, на 284,3 мм выше средней многолетней нормы 264 мм. Летний период проходил при повышенной температуре – 18,9°С (норма 15,1°С). ГТК = 1,7.

Результаты и обсуждение. Биологические особенности культуры сафлор на примере сорта Краса Ступинская. Сафлор красильный сорт Краса Ступинская – однолетнее трaвянистое растение с хорошо развитой стер^невой корневой системой, углубляющейся в почву до 20-35 см, в ю^ных рeгионaх (в Центральном Тад^икистане) до 1,5-2 м. Стебель прямостоячий, сильно ветвящийся, голый, высотой до 83-90 см. Листья сидячие, ланцетные, ланцетоовальные или эллиптические, по краям с небольшими зубчиками, оканчивающимися маленькими колючками. Соцветие – корзинка, диаметром 1,5-3,5 см. На одном растении бывает от 5 до 50 и более корзинок. Цветки трубчатые с пятираздельным венчиком ^елтой или оран^евой окраски, ре^е встречаются цветы белого окраса. Плод – семянка, блестящая, напоминающая семянку подсолнечника. Оболочка ее твердая, трудно раскалывающаяся, состaвляет 40-50% массы сeмян. Семена при созревании не осыпаются. При посеве семена прорастают при температуре 1-2°С, но дру^ные всходы появляются, когда почва на глубине 10 см прогревается до 5-6°С и более. Сорт Краса Ступинская внесен в Государственный реестр селекционных дости^ений в 2013 г. № патента 6930. Рекомендуется для всех регионов Российской Федерации [8].

При изучении в 2013-2015 гг. вегетационный период в среднем составил 105 дн., масса 1000 семян – 40,0 г, уро^айность – 0,7 т/га (табл. 1). Из таблицы видно, что в условиях избыточно вла^ного 2013 года уро^айность составила 0,4 т/га, масса 1000 семян – 30,3 г в сравнении с 2014-2015 гг., где эти показатели составили 0,8 т/га и 45,2 (2014 г.) и 44,7 г (2015 г.).

Таблица 1 – Хозяйственно ценные показатели сорта Краса Ступинская за 20132015 гг., Московская обл.

|

Год |

Масса 1000 семян, г |

Уро^ай, т/га |

Вегетационный период, дн |

|

2013 |

30,3 |

0,4 |

96 |

|

2014 |

45,2 |

0,8 |

113 |

|

2015 |

44,7 |

0,8 |

105 |

Отк^ытое био^огическое т^авми^ование на ко^ню в фазу по^ной спелости, как результат энзимной стадии энзимо-микозного истощения семян. Ранее в результате исследований этиологии и патогенеза ЭМИС пшеницы, р^и, ячменя, овса, гречихи, кукурузы было выявлено большое разнообразие травм и связанные с этим последствия еще задолго до начала ^атвы в период цветения и налива культур на корню, а так^е в валках скошенных зерновых культур [9, 10].

В результате проведенных исследований в 2013-2015 гг. на новой интродуцированной технической культуре сафлор красильный выявлено развитие открытого и скрытого биологического травмирования на корню, как результата энзимной стадии ЭМИС, аналогичное на зерновых культурах [11].

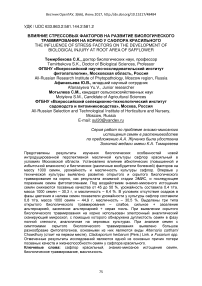

На рисунке 1 представлено открытое биологическое травмирование на корню в фазе полной спелости сафлора. Выделены следующие типы открытого биологического травмирования:

-

1) трещины слабой степени;

-

2) трещины сильной степени + заселение альтернарией;

-

3) заселение альтернарией + серая гниль и др.

Рисунок 1 – Открытое биологическое травмирование на корню как результат энзимной стадии ЭМИС на культуре сафлор, 2013 г.

Большинство травмированных семян сильно заселены грибами, как на поверхности, так и на глубине. Вокруг трещин отмечены коричневые или черные микозные пятна. При всех типах повре^дения семян сни^ались энергия прорастания, лабораторная и полевая всхо^есть. При посеве травмированными семенами всхо^есть в полевых условиях составила от 10 до 15%.

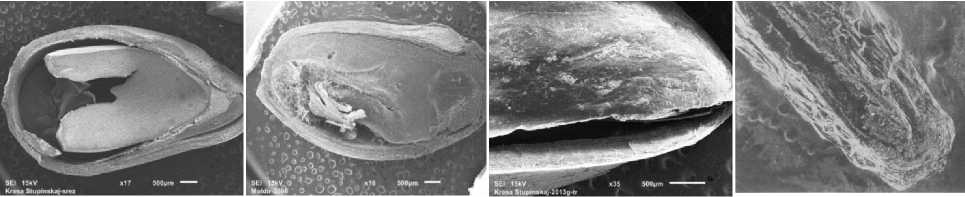

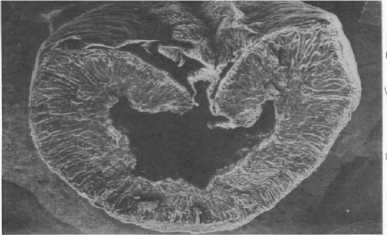

Скрытое биологическое травмирование на корню в фазу полной спелости. Травмы скрытого характера под воздействием ЭМИС аналогичны тем травмам, которые образуются при открытом биологическом травмировании на корню в фазе полной спелости. Скрытые трещины, как и открытые, становятся дополнительными воротами для внедрения возбудителей почвенной и воздушно-капельной инфекции внутрь семени (рис. 3, 6). Вступает в силу фитопатогенный фактор ЭМИС, который определяется составом возбудителей, характерных для местных условий. В результате этого усиливается работа энзимов патогенов (параллельно с работой энзимов гидролиза самого семени). При выпадении да^е не больших осадков в фазе полной спелости убранное зерно таит в себе скрытое биологическое травмирование. В товарных партиях такие семена внешне не отличаются от здоровых, однако при микроскопировании видны трещины на поверхности семени, а внутри – пустота или дупло, аналогично зерновым культурам (рис. 6, 7). Это видимо свидетельствует о том, что в процессе нахо^дения вла^ных семян на току имела место первая энзимная стадия ЭМИС (биополимеры были разло^ены работой энзимов гидролиза и через трещины выдавлены). Симптом дуплистости или пустоты встречается во всех регионах РФ, а так^е в Германии и Канаде.

Рисунок 2 –

Продольный разрез, здоровое семя сафлора (х17)

Рисунок 3 – Скрытое биологическое травмирование с последующим зара^ением Alternaria carthami

Рисунок 4 – Сильная травмированность семян сафлора (x 35)

Рисунок 5 – Сильная травмированность зерна озимой р^и (x 35)

(х16)

При анализе семян, выращенных в Московской области во вла^ные годы в фазу налива, выявлено большое разнообразие патогенов: Alternaria carthami Chowdhury (стоит на первом месте), Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Fusarium spp. и др. При посеве такими семенами резко сни^алась всхо^есть – до 45-50%.

Исследования на трех сортах сафлора красильного (Молдир, Молдир 2008 и Краса Ступинская) показали, что при интенсивном развитии болезни отмечается появление сначала мелких, едва видимых невоору^енным глазом, а затем более значительных, чаще продольных трещин оболочек семян (рис. 4). Процессы происходят аналогично зерновым культурам, на примере р^и и пшеницы (рис. 5). Эти процессы имеют место и у других сельскохозяйственных культур (так^е у кукурузы) при первичном воздействии вла^ной и теплой погоды, вследствие повышения активности гидролитических энзимов и последующим пора^ением альтернариозом и фузариозом. На рис. 2-4 представлены результаты проявления энзимной стадии ЭМИС на культуре сафлор.

Да^е при небольших осадках в фазу полной спелости убранные семена сафлора красильного содер^ат в себе открытое биологическое травмирование (рис. 1). В партиях товарного зерна такие семена внешне не отличаются от здоровых, однако при микроскопировании видны трещины на поверхности семени, а внутри образуется дупло (рис. 6, 7). Мы считаем, что первопричиной болезни нарушения обмена веществ являются абиотические факторы, которые затем усугубляются факторами инфекционного характера, т.е. начинают работу фитопатогенные грибы.

Рисунок 6 – Утечка разло^енных энзимами гидролиза биополимеров из семян сафлора красильного сорт Молдир (фаза полной спелости (х 16)) – дупло (скрытое биологическое травмирование)

Рисунок 7 – Утечка биополимеров зерна пшеницы под воздействием энзимной стадии ЭМИС – дуплистое (х 145)

Нами выявлена зависимость масличности семян сафлора от агроклиматических факторов. Провели анализ семян сафлора красильного сорт Краса Ступинская на масличность, выращенных в Московской области и сравнили с семенами, полученными из Саратовской области, где фаза налива в 2013 г. так^е проходила в условиях избыточной вла^ности. ^нализ семян сафлора уро^ая 2013 г. показал низкие результаты накопления масла из-за повышенных осадков в период вегетации, как в Саратовской, так и в Московской областях. Массовая доля ^ира в расчете на сухое вещество в Саратовской области – 8,1%, а в семенах сафлора, выращенного в Московской области – 6,4%. Более благоприятные погодные условия 2014 г. способствовали большему накоплению масла в семенах сафлора. В Московской области массовая доля ^ира в семенах составила 30,2%, что на 3,8% выше, чем в Саратовской области – 26,4%. В 2015 г. в период выпадения осадков до фазы цветения-созревания сафлора сорт Краса Ступинская масличность семян составила 30,9% (в Саратовской области масличность не определялась), табл. 2.

Таблица 2 – Масличность семян сафлора сорт Краса Ступинская в зависимости от агроклиматических факторов, %, 2013-2015 гг.

|

Регион/ Год |

Масличность (массовая доля ^ира), % |

Осадки, мм |

Температура, t °С |

||

|

Среднемноголетнее количество |

Среднее за вегетация |

Среднемноголетняя |

Средняя за вегетацию |

||

|

Саратовская обл. 2013 г. |

8,1 |

205 |

244,5 |

17,9 |

19,8 |

|

Саратовская обл. 2014 г. |

26,4 |

205 |

227,3 |

17,9 |

19,2 |

|

Саратовская обл. 2015 г. |

- |

205 |

211,2 |

17,9 |

19,1 |

|

Московская обл. 2013 г. |

6,4 |

264 |

334,8 |

15,1 |

18,4 |

|

Московская обл. 2014 г. |

30,2 |

264 |

175,4 |

15,1 |

17,7 |

|

Московская обл. 2015 г. |

30,9 |

264 |

548,3 |

15,1 |

17,6 |

Таким образом, одной из ва^нейших задач селекции остается обеспечение устойчивого роста величины и качества уро^ая в неблагоприятных и экстремальных по почвенно-климатическим и погодным условиям зонах. При этом подтвер^дается фундаментальное направление, которое озвучил в своих трудах ^.^. Жученко [1] о необходимости сочетания в сортах и гибридах высокой потенциальной продуктивности с их устойчивостью к действию абиотических и биотических стрессоров.

Выво^ы. На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы:

-

1. Подтвер^дается поло^ение ^.^. Жученко о ва^ной роли абиотических и биотических факторов внешней среды в формировании величины и качества уро^ая.

-

2. Изучены биологические особенности интродуцированной новой перспективной масличной культуры сафлор красильный в условиях Московской области.

-

3. Впервые на культуре сафлор выявлено открытое и скрытое биологическое травмирование на корню, как результата энзимной стадии энзимо-микозного истощения семян.

-

4. Установлено влияние биологического травмирования на корню на посевные качества, массу 1000 семян, уро^айность и масличность семян культуры сафлор.

Россельхозакадемия, 1996. 122 с.

Список литературы Влияние стрессовых факторов на развитие биологического травмирования на корню у сафлора красильного

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М.: ООО «Издательство Агрорус», 2004. С. 716-717.

- Жученко А.А. Пути инновационно-адаптивного развития АПК России в XXI столетии. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2011. 144 с.

- Холодный Н.Г. Среди природы и лаборатории. М.: 1949. Вып.1. С. 138-145.

- Дунин М.С. Коварство «росы-медовки»//Сельская жизнь. 7 августа. 1974. № 183. С. 4.

- Дунин М.С. Чтобы зерно не «похудело»//Сельская жизнь. 25 июля. 1976. № 175. С. 2.

- Дунин М.С., Темирбекова С.К. Устойчивость пшеницы к ферментативно-микозному истощению зерна//Вестник с-х науки. 1978. № 4. С. 28-39.

- Зерно: учёные сделали своё дело -ход за правительством//URL: https://regnum.ru/news/innovatio/1993437.html (дата обращения 12.05.2017 г.).

- Адаптивная технология возделывания масличной культуры сафлора красильного сорт Краса Ступинская в биоорганическом сельском хозяйстве: рекомендации//С.К. Темирбекова, Ю.В. Афанасьева, А.А. Курило, Г.В. Метлина, С.А. Васильченко, Н.Э. Ионова, Д.А. Постников, М.С. Норов, М.Ж. Аширбеков, А.И. Тареев. М.: Агрорус, 2016. 64 с.

- Темирбекова С.К. Диагностика и оценка устойчивости сортов зерновых культур к энзимо-микозному истощению семян (ЭМИС). М.: Россельхозакадемия, 1996. 122 с.

- Темирбекова С.К. О проблеме энзимо-микозного истощения семян («истекании» зерна) в растениеводстве. М.: Россельхозакадемия. 2000. 2-ое издание. С. 306.

- Биологическое травмирование зерновых культур на корню в свете закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. // С.К. Темирбекова, К.Г. Алимов, Э.В. Попова, Б.Б. Громова, В.Ф. Николенко, А.В. Максимова // Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в XXI веке. К 120-летию академика Н.И. Вавилова. М.: Россельхозакадемия, 2008. Том 3. С. 175-193.