Влияние сульфата меди на морфологические показатели и активность каталаз сои после инокуляции Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii

Автор: Лаврентьева С.И., Иваченко Л.Е., Якименко М.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 4 (164), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние сульфата меди на морфологические показатели и каталазную активность сои после инокуляции ризобиями. Следует отметить улучшение морфологических показателей сои, выращенной на питательной среде после инокуляции штаммами ТБ-508 и 648а при наличии в питательной среде сульфата меди в концентрации 6·10 -4М, которая установлена как оптимальная. Медленнорастущий штамм 648а показал наивысшую вирулентность. Растения сои, инокулированные штаммом ТБ-508, обладали стабильной активностью и стабильным числом множественных форм, что характеризует его высокие адаптивные возможности.

Каталаза, удельная активность, множественные формы, инокуляция, сульфат меди

Короткий адрес: https://sciup.org/142151274

IDR: 142151274 | УДК: 577.1:

Текст научной статьи Влияние сульфата меди на морфологические показатели и активность каталаз сои после инокуляции Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii

Введение. В настоящее время сельскохозяйственное производство становится все более зависимым от экологических факторов антропогенного происхождения, которые в значительной степени изменяют свойства почвы, продуктивность растений и качество продукции [1]. Считают, что из всего комплекса загрязнителей окружающей среды наиболее опасными являются тяжелые металлы (ТМ), которые способны накапливаться в почве, растениях и, естественно, продуктах питания человека [2; 3; 4; 5]. Они могут поступать с отходами промышленности, из атмосферы, со сточными водами, выбросами транспорта, минеральными удобрениями, пестицидами [6; 7].

Многочисленные публикации свидетельствуют о том, что одним из основных загрязнителей является медь [8; 9; 10].

Амурская область является северным ареалом произрастания дикорастущей сои, которая в результате эволюции вступила в симбиотические отношения с определенным видом почвенных бактерий (ризобий сои) [11]. Роль клубеньковых бактерий не ограничивается только удовлетворением потребности растений в азоте. Клубеньковые бактерии синтезируют вещества, способные убивать или задерживать рост возбудителей различных болезней культурных растений [12].

В связи со сложными метеоусловиями региона востребованы сорта с высокими адаптивными показателями, способные продуктивно взаимодействовать со специфическими для сои клубеньковыми бактериями.

Ранее нами проведено исследование по влиянию ТМ на РНКазную активность проростков сои после инокуляции ризо-биями сои [13].

Соя имеет большой ареал обитания и ее приспособленность к окислительному стрессу, который создают ТМ, зависит от активности ферментов, особенно антиоксидантного комплекса, в состав которого входит фермент каталаза (К.Ф.1.11.1.6.). Это двухкомпонентный фермент, содержащий четыре гема, каждый из которых прочно связан с белком. Роль каталазы состоит в том, что она защищает организм от вредного влияния пероксида водорода, образующегося при дыхании.

Цель работы ‒ изучить влияние сульфата меди на морфологические показатели и активность каталаз сои после ее инокуляции Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii.

Материалы и методы. Объектом исследования служил сорт сои Гармония (Glycine max (L.) Merrill), полученный из ФГБНУ ВНИИ сои. Использовали коллекционные штаммы бактерий ризобий сои селекции ВНИИ сои – Bradyrhizobium japonicum (Kircher, 1986) Jordan и Sinorhizobium fredii (Scholla and Elkan, 1984). Нами использовались активные коллекционные штаммы БД-32 и 648а в качестве штаммов-стандартов по виду, на них получены авторские свидетельства, и перспективные штаммы ТБ-508 и ТА-125, депонированные во Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (Пущино). Быстро- и медленнорастущие штаммы ризо-бий сои различаются по срокам появления колоний в чашках Петри на минерально-растительной среде, источникам углеводного питания, продуктам метаболизма, свойствам вирулентности и адаптационным возможностям [14].

Сою выращивали на питательной среде (К 2 НРО 4 – 1,0 г/л; MgSO 4 – l,0 г/л; СаSO 4 – 0,5 г/л; FeS0 4 – следы; Н 3 ВО 3 – следы; MnS0 4 – следы; (NH 4 ) 6 Mo 7 0 24 – следы), определяли способности клубеньковых бактерий образовывать клубеньки при температуре +26 ºС и относительной влажности 69 % по общепринятой методике в модификации Бегуна [15]. Освещенность измеряли при помощи люксметра Ю-116. Она составила 450 lx.

В эксперименте использовали соли серной кислоты, поскольку ионная сила действия солей проявляется в ряду СО 3 2->Cl->SO 4 2-. К тому же в аэрозолях, поступающих от промышленных предприятий, тяжелые металлы присутствуют в виде сульфатов [16]. В опыте использовали раствор сульфата меди в концентрациях 6·10-5 М; 6·10-4 М и 3·10-3 М. Контрольными были образцы, выращенные на питательной среде без добавления соли, без инокуляции штаммами ризобий сои, и растения сои, выращенные на питательной среде без добавления сульфата меди и инокуляции. Продолжительность опыта 16 дней, что соответствует появлению второго тройчатого листа.

Активность каталаз определяли газометрическим методом, содержание белка – по Лоури. Удельную активность выражали в единицах активности на миллиграмм белка. Электрофоретические спектры фермента определяли методом электрофореза в 7,5 %-ном ПААГ с последующим выявлением зон каталаз. Поскольку стандартным критерием для характеристики множественных форм ферментов является их относительная электрофоретическая подвижность (Rf), разнокачественность сортов сои оценива- ли по выявленным формам каталаз согласно их Rf. Нумерация форм проведена от более высокоподвижных к низкоподвижным. В ходе исследований впервые выявлено 13 форм каталаз проростков сои. Каждой форме каталазы было присвоено свое сокращенное обозначение в соответствии со значениями их Rf от К1 до К13.

Биохимические исследования проводили в двух биологических и трех аналитических повторностях. Дисперсионный анализ проводили в изложении Плохин-ского [17].

Вирулентность изучаемых штаммов ри-зобий сои определяли по наличию клубеньков на корнях сои в процентном отношении. Достоверность полученных данных проверяли по отсутствию клубеньков на корнях сои в контрольных пробирках без инокуляции.

Результаты и обсуждение. Ранее проведенный эксперимент показал, что внесение в питательную среду сульфата меди в концентрации 1 г/л оказывало угнетающее действие на сою по всем морфологическим показателям. Поэтому для дальнейших исследований использовали более низкие концентрации соли.

Анализ результатов показал положительное влияние CuSO 4 в концентрации 6·10-4М на морфологические показатели сои по сравнению с контролем (таблица). При данной концентрации штаммы БД-32 и 648а образовали наибольшее количество клубеньков, причем вирулентность штамма 648а увеличилась в 1,5 раза.

Высокая концентрация сульфата меди (3·10-3М) оказала угнетающее действие на сою после инокуляции всеми исследованными штаммами. На сое, инокулированной штаммом ТБ-508, при внесении в питательную среду сульфата меди в концентрации 6·10-4М наблюдалось большое количество боковых корней, что впоследствии привело к снижению вирулентности, но данный факт не отразился на высоте растения. Следует отметить, что растения сои, семена которых инокулировали данным штаммом, обладали более высокими морфологическими показателями, и даже высокая концентрация соли

(3·10-3М) привела к незначительному уменьшению высоты сои по сравнению с контролем.

Таблица

Морфологические показатели сои и вирулентность выросших на питательной среде с добавлением сульфата меди различной концентрации после инокуляции семян бактериями ризобий сои

|

Штамм |

Концентрация CuSO 4 , М |

|||

|

0 1 |

6·10-5 |

6·10-4 |

3·10-3 |

|

|

Вегетативная масса, балл |

||||

|

БД-32 |

4 |

4 |

4 |

3 |

|

ТБ-508 |

4 |

5 |

4 |

4 |

|

648а |

4 |

3 |

4 |

4 |

|

ТА-125 |

4 |

4 |

4 |

4 |

|

Без инокуляции |

4 |

4 |

5 |

4 |

|

НСР 05 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Высота растения, см |

||||

|

БД-32 |

20 |

16 |

16 |

11 |

|

ТБ-508 |

16 |

21 |

21 |

15 |

|

648а |

19 |

15 |

22 |

15 |

|

ТА-125 |

21 |

14 |

20 |

16 |

|

Без инокуляции |

19 |

19 |

25 |

15 |

|

НСР 05 |

3 |

3 |

3 |

4 |

|

Длина корневой системы, см |

||||

|

БД-32 |

13 |

14 |

15 |

8 |

|

ТБ-508 |

12 |

16 |

14 |

9 |

|

648а |

12 |

33 |

13 |

8 |

|

ТА-125 |

12 |

14 |

14 |

11 |

|

Без инокуляции |

11 |

14 |

14 |

10 |

|

НСР 05 |

2 |

4 |

3 |

4 |

|

Вирулентность, % |

||||

|

БД-32 |

43 |

37 |

60 |

22 |

|

ТБ-508 |

38 |

45 |

26 |

19 |

|

648а |

48 |

40 |

71 |

25 |

|

ТА-125 |

49 |

19 |

37 |

24 |

|

Без инокуляции |

0 |

0 |

0 |

0 |

Интересно, что при наступлении фазы первого и второго тройчатого листа большая часть растений сои, выросших на питательной среде с добавлением раствора исследуемой соли в концентрации 3·10-3М, отличились ломкостью.

Таким образом, в результате эксперимента установили, что высокая концентрация сульфата меди оказала угнетающее действие на морфологические показатели сои, инокулированной медленнорастущими штаммами (648а и ТА-125) и быстрорастущим штаммом БД-32, где показатели сои были ниже, чем у контроля.

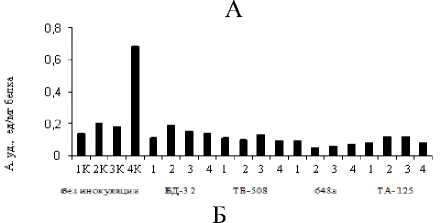

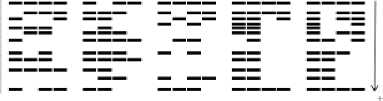

Исследование влияния сульфата меди на удельную активность и множественные формы каталаз в контрольных образцах, без инокуляции, показало увеличение активности сои по сравнению с контролем 1К (рисунок А, Б).

Следует отметить, что при концентрации соли 3·10-3 М каталазная активность увеличилась в три раза, что, возможно, связано с усилением метаболических процессов. Однако гетерогенность каталаз сои в присутствии сульфата меди несколько снижалась, за исключением образцов, выращенных на питательной среде, содержащей соль в концентрации 6·10-4 М, где число множественных форм каталаз сохранилось на уровне контроля.

1К2КЗК4К 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

без инокуляции БД-32 ТБ-5О8 64Sa ТА-125

Рисунок – Удельная активность (А)

и схемы энзимограмм (Б) каталаз сои на питательной среде с добавлением сульфата меди в концентрациях: 2 – 6·10-5 М; 3 – 6·10-4 М;

4 – 3·10-3 М; 1К, 2К, 3К, 4К – контроли (см. методику)

Удельная активность каталаз в контрольных образцах, инокулированных штаммами ризобий сои, незначительно снизилась по сравнению с контролем 1К. Отмечены значительные отличия по количеству множественных форм фермента. Инокуляция сои быстрорастущим штаммом БД-32 и медленнорастущими штаммами 648а и ТА-125 привела к увеличению количества форм каталаз. Инокуляция медленнорастущим штаммом 648а при наличии в питательной среде сульфата меди в концентрации 6·10-5 М привела к максимальному количеству множественных форм (12), а при повышенных ее концентрациях (6·10-4 М и 3·10-3 М) число форм значительно снизилось, что, вероятно, связано со снижением его адаптивных возможностей.

Выводы. Установлены характерные изменения удельной активности и спек- тра множественных форм каталаз сои в зависимости от концентрации сульфата меди и штаммов ризобий сои. Выявлено, что инокуляция быстрорастущими штаммами S. fredii ТБ-508 и БД-32 и медленнорастущим штаммом B. japonicum ТА-125 семян сои на питательной среде в присутствии исследуемой соли привела к увеличению или стабильности удельной активности каталаз сои по сравнению с контролем, что позволяет сделать вывод о повышенной адаптивности данных штаммов. Высокая концентрация сульфата меди привела к снижению количества множественных форм каталаз сои, что свидетельствует о значительном ее стрессе в данных условиях. Стабильная активность и стабильное число множественных форм для сои, инокулированных штаммом ТБ-508, соотносится с хорошими морфологическими показателями, что характеризует его высокие адаптивные возможности.

Таким образом, данный эксперимент подтверждает результаты исследований природных популяций ризобий, проведённых во Всероссийском НИИ сои, о том, что штаммы вида S. fredii более адаптивны по своей природе по сравнению с видом B. japonicum [18].

Показано, что изучение влияния сульфата меди различных концентраций и симбиоза сои с ризобиями на удельную активность и множественные формы каталаз позволяет прослеживать адаптивную реакцию сои и штаммов на молекулярном уровне.

Список литературы Влияние сульфата меди на морфологические показатели и активность каталаз сои после инокуляции Bradyrhizobium japonicum и Sinorhizobium fredii

- Минеев В.Г., Гомонова Н.Ф. Накопление тяжелых металлов в почве и поступление их в растения в длительном агрохимическом опыте//Доклады Российской академии с.-х. наук. -1993. -№ 6. -С. 20-22.

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. -Новосибирск: Наука, 1991. -С. 151.

- Минеев В.Г. Проблема тяжелых металлов в современном земледелии//Матер. науч.-прак. конф. -М.: Агропромиздат, 1994. -С. 5-11.

- Черных Н.А., Милащенко Н.З., Ладонин В.Ф. Экотоксикологические аспекты загрязнения почв тяжелыми металлами. -М.: Агроконсалт, 1999. -С. 176.

- Большаков В.А. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах//Почвоведение. -2002. -№ 7. -С. 844-849.

- Потатуева Ю.А., Каслецкий Ю.И., Хлыстовский А.Д., Прищеп Е.Г., Сидоренкова Н.К., Янишев ский Ф.В. Влияние длительного применения фосфорных удобрений на накопление в почве и растениях тяжелых металлов и токсических элементов//Агрохимия. -1994. -№ 11. -С. 98-113.

- Patra M., Sharma A. Mercury toxicity in plants//Bot. Rev. -2000. -V. 66. -P. 379-422.

- Cavallaro N., Brige Mc. N.B. Activities of Cu and Cd in soil solutions as affected by pH//Soil Sci. Amer. J. -1980. -V. 44. -No 4. -P. 729-732.

- Матасова И.Ю. Свинец и медь в почвах агроландшафтов Новороссийского эколого-экономического района//Тезисы докладов III Международного Совещания «Геохимия биосферы», г. Новороссийск, 2001 г. -С. 39-40.

- Ляшенко Е.А. Подвижные формы тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd) в почвах геохимических ландшафтов Краснодарского края//Дис.. к. г. н. -2009. -192 с.

- Якименко М.В., Бегун С.А. Пути повышения эффективности симбиотической азотфиксации в посевах сои Амурской области//Сб.: Результаты и направления исследований по сое на Дальнем Востоке и в Сибири. -Благовещенск, 2012. -С. 108-115.

- Tahir M.M., Abbasi M.K., Faizia Y. Hafeez. Characterisation and evalution of Rhizobium leguminosarumbv. Trifoliinodulating rhizobia isolated from white clover native to Azad Jammu and Kashmir//Ann. Microbiol. -2008. -58. -No2. -С. 181-188.

- Тильба В.А., Лаврентьева С.И., Бегун А.С., Якименко М.В., Иваченко Л.Е., Коничев А.С. Влияниесолейтяжелыхметалловнаактивностьимноже ственныеформыРНКазпроростковсоипослеинокуляц HnBradyrhizobiumJaponicumnSinorhi-zobiumfredii//ДокладыРАСХН. -2013. -№ 3. -С. 19-21.

- Тильба В.А., Бегун С.А., Якименко М.В. Природные популяции ризобий сои и их использование в соевых агроценозах//Сб.: Инновационная деятельность аграрной науки в Дальневосточном регионе. -Владивосток, 2011. -С. 95-102.

- Бегун С.А. Способы, приемы изучения и отбора эффективных штаммов клубеньковых бактерий сои, методы аналитической селекции//Методические рекомендации. -Благовещенск: Изд-во «Зея», 2005. -70 с.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас Х.Микроэлементы в почвах и растениях. -М.: Мир, 1989. -439 с.

- Плохинский Н.А. Биометрия//Учеб. пособие. 2-е изд. -М.: Изд-во Московского университета, 1970. -146 с.

- Якименко М.В. Изменение свойств клубеньковых бактерий сои родов Bradyrhizobiumн Sinorhizobium амурской селекции под воздействием экологических факторов//Дис.. к. б. н. -2006. -149 с.