Влияние света и физических полей на риск дисгармонизации синтеза мелатонина в шишковидной железе

Автор: Дейнего В.Н., Капцов В.А., Сорока А.И.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Научно-методические подходы к анализу риска

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

Показано, что в шишковидной железе процесс синтеза серотонина - мелатонина из триптофана классифицируется как колебательный процесс и может быть описан в терминах паттерна, что позволяет построить сезонные и годовые графики изменения дозы мелатонина в крови человека. Перераспределение между серотонином и мелатонином в гормональном спектре регулируется продолжительностью светового воздействия на ганглиозные клетки сетчатки глаз, а уровни дозы мелатонина зависят от сенсорных свойств шишковидной железы. Циклический процесс синтеза мелатонина под воздействием освещения может вступить в диссонанс с астрономическим циклом работы шишковидной железы, что нарушает гармонию в работе антиоксидантной системы человека и отрицательно сказывается на его здоровье, увеличивая риск заболевания в отдаленной перспективе. Морфологические исследования шишковидной железы показали, что в ней синтезируются разнообразные кристаллы (кальциты, флюориты), которые могут соединяться в объемную матрицу. Эти кристаллы обладают прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом и могут содержать ионы фосфора, магния и фтора. Выявлено, что концентрация фтора в шишковидной железе человека больше, чем в его костях. Проведен анализ образования кальцитов (СаСО 3) в различных биологических системах и предложена новая модель взаимодействия кристаллов и внутриклеточной структуры шишковидной железы. В этой системной модели увязаны кристаллы кальцитов, соприкасающихся с глиальными клетками, с сеткой, в которой имеются канальцы с мелатонином, образующие в мозге человека чувствительную область к градиентно-гравитационному воздействию (от перераспределения окружающей массы или изменения удельной плотности окружающей среды). Сформулированы предложения по корректировке гигиенических требований к спектру света и длительности освещения от искусственных источников света, а также требования по исключению внедрения фтора в продукты питания (молоко, муку, воду) и в предметы гигиены (зубную пасту). Меланопсиновый паттерн может быть положен в основу методики прогнозирования уровня мелатонина в антиоксидантной системе человека.

Гигиена труда, мелатонин, паттерн, мозговой песок, градиент концентрации, гравитационный градиент, фазочастотный градиент

Короткий адрес: https://sciup.org/14237862

IDR: 14237862 | УДК: 616.036

Текст научной статьи Влияние света и физических полей на риск дисгармонизации синтеза мелатонина в шишковидной железе

При этом отсутствует методология прогнозирования рисков негативного воздействия указанных факторов на здоровье человека и социальных групп людей.

В большом многообразии частных методик прогнозируются параметры, которые характеризуют либо физические, либо психические показатели здоровья человека. Рассматривая физическое и психическое здоровье в совокупности, мы попытались определить необходимые и достаточные условия для сохранения здоровья человека и социальных групп. В основу методологии был положен факт, что биологические процессы, протекающие в органах человека и его психике, в значительной степени зависят от его гормонального спектра, который формирует шишковидная железа (эпифиз). Гормоны эпифиза влияют на биоэлектрическую активность мозга и нервно-психическую деятельность, оказывая снотворный, анальгезирующий, седативный, а также галлюциногенный эффекты. Уровень гормонов определяет предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям и особенно влияет на болезни сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

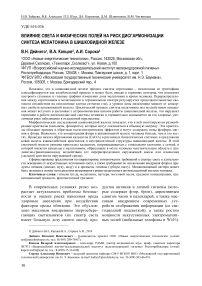

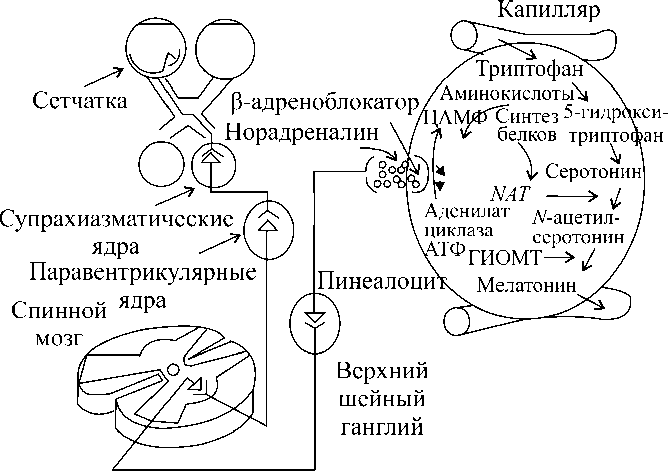

Оценку рисков заболеваемости человека и социальных групп можно осуществлять по состоянию гормональной системы (серотонин-мелатонин), которая подвергается циклическому воздействию управляемых и неуправляемых внешних факторов (рис. 1). Дисгармонизация этих процессов является основой для развития болезней и повышения рисков заболеваемости человека или социальной группы людей.

Рис. 1. Зависимость количества мелатонина от времени суток

В настоящее время активно исследуются биоритмы, связанные с воздействием света и светового загрязнения в ночное время на работу шишковидной железы и, в частности, подавление и выбросы мелатонина в кровеносную систему человека при смене дня и ночи [7]. В ряде исследований показано, что на процесс синтеза мелатонина в шишковидной железе существенное влияет спектр искусственных источников света [1]. При этом отмечается, что для процесса синтеза мелатонина из серотонина необходим триптофан, который не синтезируется в организме человека и поступает только с продуктами питания. Учитывая этот факт, исследователями сформулирован закон внешнего дополнения для системы синтеза мелатонина, согласно которому количество синтезированного мелатонина всегда меньше количества потребленного триптофана. Основная доля мелатонина синтезируется в шишковидной железе, но небольшое количество продуцируется и в других центрах, таких как желудок, яичники, сетчатка глаза. То есть в организме человека существуют градиент концентрации мелатонина в разных центрах его синтеза, работа которых скоординирована между собой.

Кривая выработки мелатонина отражает персональный характер и вычисляется по формуле

K м = D д / D н , при этом очень важно соотношение между дневной ( D д) и ночной ( D н) дозами, чем больше значение K м, тем меньше градиент концетрации мелатонина. Амплитуда ночной дозы синтезированного мелатонина зависит от возраста человека и времени года.

С возрастом разница между дневной и ночной дозой становится мало различимой, то есть коэффициент K м возрастает, увеличивая риск заболеваемости человека. Это обусловлено тем, что градиент концентрации является основным механизмом в транспорте веществ, белков, гормонов в биологических системах и в их энергоинформационном взаимодействии.

Для прогнозирования риска заболеваемости на длительный период времени предлагается применять мелатониновый паттерн, параметры которого должны уточняться с учетом длительности интервала прогноза и указанных выше закономерностей. Мелатониновый паттерн у каждого человека на удивление стабилен от ночи к ночи, в то время как паттерны разных людей одного пола и возраста в деталях настолько различны, что есть основание говорить об индивидуальном паттерне, характеризующем данную личность.

В основе методики прогнозирования лежит методология фазового портрета колебательного процесса, которая применялась специалистами Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова в ходе выполнения проекта «Биотропное воздействие космической погоды: новые направления исследований». Целью проекта являлось изучение общепланетарных агентов влияния факторов внешней среды на организм функционально здоровых людей и создание динамической модели режимов адаптации и синхронизации работы сердца.

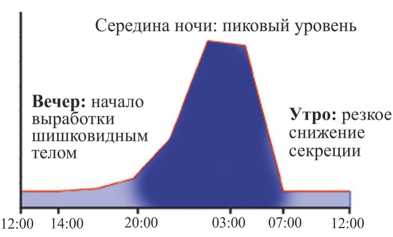

В отличие от этого метода мы использовали фазовое пространство с линией переключения фазовой траектории процесса синтеза мелатонина, положение которой определяется часом и датой рождения человека, а также принимали во внимание тот факт, что работа сердца и других органов в значительной степени зависит от процесса синтеза мелатонина. В такой модели линии переключений фазовой траектории могут дополняться в соответствии с моментом времени появления нового фактора, воздействие которого влияет (отрицательно или положительно) на процесс синтеза мелатонина. На рис. 2 представлен фазовый портрет (в полярных координатах) для суточного мелатонинового паттерна, который может объединяться в годовые и десятилетние меланопсиновые паттерны.

На фазовом портрете суточного мелатонинового паттерна нанесены области значений дозы мелатонина для времен суток. Фазовый портрет для процесса синтеза мелатонина от момента рождения до часа смерти человека будет представлять собой совокупность множеств фазовых портеров годовых меланопсиновых паттернов с точками перехода в день рождения человека. Этот день является точкой переключения (точка бифуркации – смена установившегося режима работы системы) процесса синтеза мелатонина в шишковидной железе. Фазовая траектория процесса синтеза мелатонина показывает, как меняется градиент концентрации мелатонина в каждый момент времени.

Рис. 2. Фазовый портрет суточного и годового мелатонинового паттерна, который состоит из 365 суточных паттернов

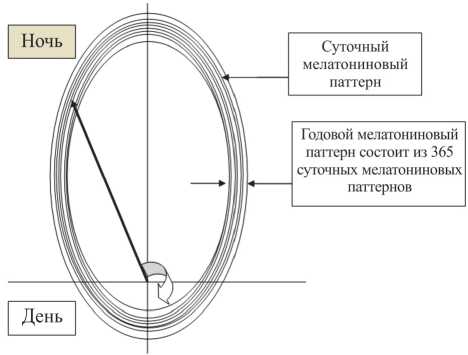

Учитывая, что жизнь человека имеет этапы (до рождения, момент рождения, от года и до 10 лет и далее), на рис. 3 для наглядности приведены две фазовых траектории процесса синтеза мелатонина от дня рождения и до десяти лет и от десяти лет и далее.

В такой модели возраст человека измеряется количеством оборотов на фазовом портрете, а точность повышается за счет того, что один оборот равен суткам (24 часа). Возраст человека в часах равен произведению количества оборотов на 24 часа и к полученному произведению прибавляются часы соответствующей точки прогноза на суточном фазовом портрете меланопси-нового паттерна. В утробе матери ребенок имеет общий с матерью суточный меланоп- синовый паттерн. В момент рождения и при дальнейшем кормлении (один-два года) параметры суточного материнского паттерна в общем сохраняются, потом у ребенка формируется свой начальный суточный мелатониновый паттерн, и процесс синтеза его мелатонина представляет собой раскручивающуюся спираль до момента достижения к 10-летнему возрасту максимальной ночной дозы мелатонина. После этого возраста мелатониновая спираль начинает скручиваться по ранее выявленным законам (текущая ночная доза мелатонина всегда больше или равна последующей ночной дозе). Формы спиралей могут иметь математическую интерпретацию (модель), которая может учитывать особенности синтеза мелатонина шишковидной железой в условиях воздействия управляемых и неуправляемых дестабилизирующих факторов. При этом необходимо учитывать пол человека и интенсивность физической нагрузки, влияяющих на дозу синтезируемого мелатонина.

Фазовый портрет меланопсиновых паттернов матери и ребенка.

Меланопсиновая спираль фазовой траектории раскручивается

Фазовый портрет меланопсиновых паттернов человека от 10 до 90 лет. Меланопсиновая спираль фазовой траектории скручивается

Рис. 3 Фазовые портреты меланопсиновых паттернов

Циклический процесс синтеза мелатонина под воздействием искусственного освещения может вступать в диссонанс с астрономическим циклом работы шишковидной железы, что нарушает гармонию в работе антиоксидантной системы человека и циклического изменения концентрации кальция в пинеалоцитах и отрицательно сказывается на его здоровье, увеличивая риск заболевания в отдаленной перспективе.

Для оценки степени воздействия на шишковидную железу полей космического пространства, в частности, градиента гра- витационного поля, был проведен анализ литературных данных по луно-сенсорной функции и морфологическому строению шишковидной железы.

Обобщение результатов управления через матрицу ганглиозных клеток сетчатки глаза и морфологического анализа строения шишковидной железы привело к формированию новой парадигмы ее функционирования в условиях воздействия градиента гравитационного поля, что следует учитывать при построении фазовой траектории процесса синтеза мелатонина.

Шишковидная железа состоит из пи-неалоцитов, глиальных клеток и сети нейронов, связывающих матрицу пинеалоци-тов с матрицей ганглиозных клеток сетчатки глаза, кристаллов и общей органической каркасной сеткой, состоящей из соединительнотканной септы с канальцами, по которым циркулирует жидкость.

Синтез мелатонина в шишковидной железе происходит в пинеалоцитах, функционально взаимодействующих со зрительным нервом, транслирующим сигнал от ганглиозных клеток сетчатки глаза (рис. 4). В них из триптофана синтезируется серо-тонин–мелатонин, который через канальцы соединительнотканной сетки поступает в кровеносную систему.

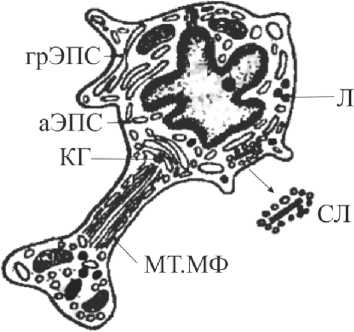

Из схемы синтеза мелатонина видно, что существует однозначная нейронная связь между ганглиозной клеткой (имеет один сигнальный выход) и пинеалоцитом (имеет один сигнальный вход), строение которой представлено на рис. 5

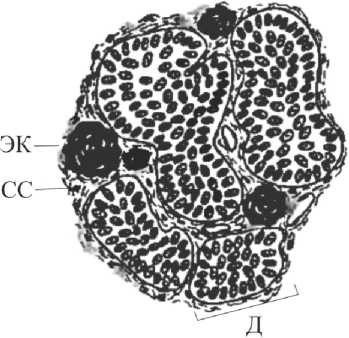

Пинеалоциты объединены в паттерн в виде цветка ромашки, центром которой являются капилляры кровеносной системы. Пинеалоцитный паттерн с множеством клеток классифицируется как дольки, которые заполняют все пространство шишковидной железы, а между дольками на соединительной септе находятся эпифизарные конкреции (кристаллы).

Рис. 4. Основные этапы биосинтеза мелатонина в эпифизе и нервные пути регуляции этого процесса (цит. по Э.Б. Арушанян, 1991)

а

б

Рис. 5. Схема пинеалоцита ( а ) и эпифиза ( б ): а – КГ – комплекс Гольджи; Л – лизосомы; МТ, МФ – микротрубочки и микрофиламенты; СЛ – синаптические ленты (зрительный нерв, который связывает клетку с ганглиозными клетками сетчатки глаза); б – СС – соединительнотканные септы; Д – дольки;

ЭК – эпифизарные конкреции (кристаллы)

В сетчатке содержится 2,4∙106 ганглиозных клеток, а это значит, что количество управляемых пинеалоцитов не может быть меньше. С возрастом количество ганглиозных клеток под действием световой нагрузки (дозы синего света) уменьшается. Это приводит к нарушению управления пинеа-лоцитами синтеза мелатонина, которое может повлечь за собой уменьшение синтезируемой дозы и ускорение процесса образования кристаллов в пинеалоцитах из-за избытка кальция.

Кристаллы – «мозговой песок» – занимают особое место в строении шишковидной железы. «Мозговой песок» содержит большое количество кальция, который играет исключительную роль в клетках растений и человека. Так, из-за разницы содержания кальция мужские и женские клетки (сперматозоид–яйцеклетка) передают сигналы друг другу (по градиенту концентрации). Кальций содержится в акросо-ме в виде кристалла неорганического фосфата – микроэлемент, содержащийся в организме в виде солей (фосфаты кальция, магния).

Следует отметить, что в биологии кроме градиента концентрации (веществ и молекул, которые являются источниками колебаний) существует фазочастотный градиент, согласно которому молекулы посылают электромагнитные волны специфической частоты, позволяющие им не только «видеть» и «слышать» друг друга, но и влиять друг на друга на расстоянии. Фазочастотный градиент очень важен для понимания процессов биосборки белков в сложные объекты, такие как водородные моторы, для синтеза АТФ, которые работают за счет градиентной концентрации ионов водорода. Кристаллы (централизованное скопление мелатонина) создают значительные градиенты концентрации, а наличие фазочастотного градиента устанавливает между ними безамплитудную энегоинформационную связь и вызывает движущую силу сближения или отталкивания. Если применить теоретические исследования А.Ф. Черняева, то силу взаимо- влияния двух осцилляторов (V1 и V2) с концентрацией K1 и K2, и имеющих фазочастотный (ψ1 – ψ2); f – частота генерации осцилляторов) сдвиг, можно оценить через градиент концентрации (grad K12) по формуле:

KK VV grad K 2

F=y12 ( '^ 2)12)2 -*• >• где F – сила взаимодействия осцилляторов; γ – гравитационный коэффициент; сos (ψ1 – ψ2) – знак действия силы, в зависимости от длин волн и их фаз (ψ1 и ψ2), обусловлено либо притяжение, либо отталкивание тел при:

-

– cos(ψ 1 – ψ 2 ) = 1 – имеет место притяжение между телами;

-

– cos(ψ 1 – ψ 2 ) = 0 – отсутствует и притяжение, и отталкивание, расстояние между телами не изменяется;

-

– cos(ψ 1 – ψ 2 ) = –1 – имеет место отталкивание тел.

Вся современная биология построена на принципе градиентной концентрации. Представленная оценочная формула силы взаимодействия двух объемов с разной концентрацией осцилляторов хорошо согласуется с выводом, изложенным в работе, и теоретическими принципами ритмодина-мики на основе безамплитудной энегоин-формационной связи между объемами с разной концентрацией веществ (Са2+, Н+), белков, аминокислот и гормонов.

Для нас очень важен вопрос: как кальцинирование шишковидной железы влияет на выработку серотонина и мелатонина?

В [6] представлены результаты исследования по установлению отношений между секрецией мелатонина и размером некальцинированного объема шишковидной железы. Как считают авторы, увеличение кальцификации шишковидной железы вызывает уменьшение числа функционирующих пинеалоцитов, что приводит к снижению секреции серотонина и мелатонина [6].

Трёхмерный томографический анализ позволил установить, что конкременты впервые появляются в одной локальной точке эпифиза, а затем распространяются на соседние его участки. Такой процесс характерен для людей без отклонений в психике. При шизофрении и болезни Альцгеймера рентгеновская микротомография и трёхмерный анализ выявили несколько зон конкре-ментообразования, что свидетельствует о возможности растворения как композитного гидроксиапатита, так и флюоритов и динамического изменения структурной организации конкрементов («мозгового песка»).

В результате исследований [6, 8, 10], установлено, что при шизофрении в эпифизах находилось уменьшенное по сравнению с нормой количество «мозгового песка». Параллельно имело место утолщение трабекул, сопряженное с дополнительной васкуляризацией. В цитоплазме пинеалоцитов появились конкременты нового типа – неправильные полые сферы размером 0,1– 1,5 мкм. Возможно, они содержали флюорит и свидетельствовали о специфическом метаболизме пинеалоцитов. Обнаружено, что кальциевый состав конкрементов эпифиза как в норме, так и при шизофрении был непостоянен. При сохранении органической стромы композитный гидроксиапатит может растворяться начиная от центра конкремента. Наблюдавшееся снижение количества «мозгового песка» при шизофрении могло быть связано с быстрой резорбцией гидроксиапатита в зонах первичной минерализации эпифиза либо с появле- нием специфических цитоплазматических круглых флюоритных образований, которые в норме не встречались [2, 3, 5]. Описаны также симптомы аутизма при сбоях в работе шишковидной железы [13], корреляция между особенностями её функционирования и заболеваниями нервной системы человека, а также приведены данные о влиянии этой железы на работу сердца.

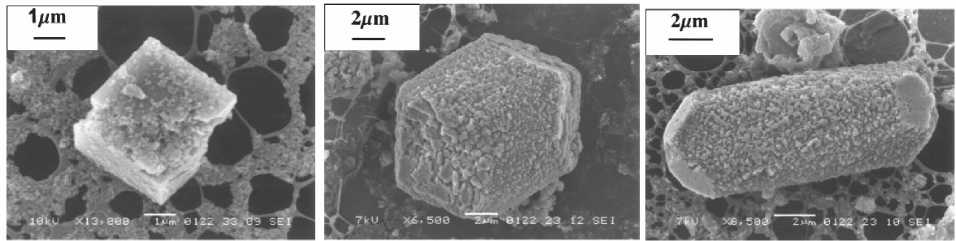

В работе [5, 9] предложено использовать расположение кристаллов в матрице и динамику их перераспределения как диагностический признак для оценки рисков отклонения в психике. Там же говорится, что в шишковидной железе могут присутствовать флюориты СаF 2 . До 1990 г. не проводились исследования по влиянию фтора на шишковидную железу. Одним из инициаторов этих исследований была врач Дженнифер Люк из Университета Surrey в Англии. Она доказала, что шишковидная железа первая попадает под удар фтора. Эти кристаллы образуются при повышенном поступлении фтора и их количество прямо пропорционально его концентрации [11].

Фтор может поступать в организм с продуктами питания, водой и предметами личной гигиены (зубной пастой). Исследования показали, что содержание фтора в шишковидной железе превышает его концентрацию в костях и зубах человека.

Разновидности форм кристаллов, которые лежат на сетке в шишковидной железе человека, представлены на рис. 6.

а б в

Рис. 6. Формы ( а–в ) одиночных кристаллов в шишковидной железе человека

Обобщение литературных источников о значимости для здоровья человека гармоничного функционирования шишковидной железы в условиях внешних дестабилизи рующих факторов позволило нам разрабо тать модель, позволяющую оценить сте пень взаимосвязи между управляемыми (длительность искусственного освещения и спектр света) и неуправляемыми (циклическое изменение внешних полей различной природы) дестабилизирующими факторами с гармонизацией процесса синтеза мелатонина и с влиянием кристаллов на работу нейронов через массив глиальных клеток. При этом была высказана гипотеза, что трендовая кристаллическая матрица формируется на дефектах, вызванных воздействием гравитационных полей.

При смене среды обитания (в момент рождения) межклеточная сетка шишковидной железы, которая имеет пинеальные канальцы, подвергается воздействию гради- ента гравитационного поля, определенным образом формирующим матрицу дефектов в мембранах этой сетки. Эта матрица дефектов закрепляется межклеточными протеинами, которые впоследствии становятся центрами кристаллизации кальция, образуя кристаллическую матрицу. На протяжении всей жизни человека эта матрица разрастается и видоизменяется, а также дополняется флюоритами СаF2. Количество кристаллов в шишковидной железе достигает примерно 18 000, исходя из плотности (в 1 мм3 – 100–300 шт.) и ее среднего объема – 60 мм3.

Общая модель для одного кристалла приведена на рис. 7.

Сетка с пинеальными канальцами

Циркуляция жидкости

Рис. 7. Общая схема взаимодействия кристаллов CaCО 3

Внутри шишковидной железы множество кристаллов СаСО3 образует объемную матрицу, лежащую на мембранной сетке с канальцами, по которой циркулирует жидкость – мелатонин (антиоксидант). Под действием внешних факторов канальцы могут менять свой диаметр, эти изменения передаются кристаллу, обладающему прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом. Генерируемый кристаллом электрический потенциал передается глиальным клеткам, активно потребляющим кальций Са2+. При этом создается градиент концентрации. Клетки с повышенной концентрации Са2+ оказывают воздействие на работу нейронов и далее на работу мозга. Генерация электронов может послужить причиной чувствительности шишковидной железы к изменению магнитной составляющей.

Предложенная нами модель шишковидной железы имеет аналоги в технических системах, которые работают по принципам измерений градиента гравитации Земли, линейных и угловых ускорений (в настоящее время на принципе гравигра- диентной технологии разрабатываются медицинские сканеры, которые безвредны для человека и с высокой степенью разрешения могут сканировать органы его тела).

Было показано, что в микрокристаллах СаСО 3 шишковидной ткани наблюдается генерации второй гармоники (ГВГ), и они могут также генерировать пьезоэлектричество, предлагая уникальный электромеханический механизм биологического датчика. Пьезоэлектричество – заряд, который накапливается в определенных твердых материалах в ответ на приложенное механическое напряжение. Термин «пьезоэлектричество» означает электроэнергию в результате давления.

Исходя из новой парадигмы знаний о работе шишковидной железы, можно сказать, что в центральной части мозга человека находится область, которая аккумулирует в себе результаты воздействия:

-

a) управляемых дестабилизирующих факторов, таких как: освещенность среды обитания, искусственные поля различной природы, элементный состав продуктов питания, сдвиги часовых поясов и календарные сдвиги;

-

б) неуправляемых дестабилизирующих факторов: циклы естественных полей различной природы.

При этом результаты ее реакции (синтезируемый спектр гормонов, излучаемые вибрации) определяющим образом влияют на работоспособность, здоровье, а также продолжительность активной жизни человека.

Исходя из этого, важной гигиенической задачей является обеспечение эффективной работы шишковидной железы через оптимизацию управляемых дестабилизирующих факторов. При этом обеспечение оптимального уровня серотонина и мелатонина – это необходимые, но не достаточные условия физического здоровья человека, к которым относится формирование в шишковидной железе матрицы кристаллов, обеспечивающих его психическое здоровье.

Это значительно уменьшит риски заболеваемости человека, а применение ме- тодологии прогнозирования концентрации мелатонина на основании фазовых портретов мелатонинового паттерна позволит с высокой точностью оценивать отдаленные риски возможного негативного влияния на здоровье человека управляемых дестабилизирующих факторов.

Выводы:

-

1. В течение светового дня, увеличенного искусственным освещением, идет перераспределение количеств серотонина и мелатонина в гормональном спектре шишковидной железы. Изменяя спектр света искусственного освещения и режим освещения, можно в значительной степени управлять синтезом мелатонина в гормональном спектре человека.

-

2. Световой режим работы человека (уровни светового загрязнения) и качество питания (количество триптофана в продуктах) может вступать в диссонанс с астрономическим циклом работы шишковидной железы, что увеличивает риски нарушения здоровья человека.

-

3. Установлено, что в структуре шишковидной железы синтезируются кальциты, располагающиеся на сетке с канальцами, в которых циркулирует жидкость. Диаметр канальцев может меняться под воздействием общего гравитационного поля Земли, Луны и Солнца. Совокупность кальцитов, соприкасающихся с глиальными клетками и канальцами с мелатонином, образует область мозга, чувствительную к гравитационному воздействию.

-

4. Продолжительность освещения мест обитания человека должна согласовываться с астрономическими циклами работы его шишковидной железы. Увеличение светового дня за счет применения искусственных источников света не должно диссонировать с нормальными астрономическими циклами работы шишковидной железы и изменять параметры мелатонинового паттерна.

-

5. Нормы по содержанию фтора в продуктах питания, питьевой воде и средствах личной гигиены должны быть пересмотрены с целью снижения флюоритов в шишковидной железе, напрямую влияющих на

-

6. Необходимо расширить исследования этой проблемы в рамках государствен-

- ной программы применительно к задачам медицины труда, коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены детей и подростков, общей и профессиональной патологии.

ментальное здоровье, гормональную и антиоксидантную системы человека.

Список литературы Влияние света и физических полей на риск дисгармонизации синтеза мелатонина в шишковидной железе

- Дейнего В.Н., Капцов В.А. Свет энергосберегающих светодиодных ламп и здоровье человека//Гигиена и санитария. -2013. -№ 6. -С. 81-84.

- Конкременты эпифиза человека при шизофрении/С.В. Савельев, Е.А. Ерофеева, Е.И. Фокин, В.И. Гулимова, Нору Де Клерк, А.А. Постнов//Архив патологии. -2004. -№ 4. -С. 13-16.

- Морфогенез и пространственная организация конкрементов эпифиза человека при болезни Альцгеймера, шизофрении и алкоголизме/Е.И. Фокин, С.В. Савельев, В.И. Гулимова, Е.В. Асадчиков, Р.А. Сенин, А.В. Бузмаков//Архив патологии. -2006. -№ 5. -С. 20-22.

- Сорока А.И., Джанджгава Г.И., Августов Л.И. Состояние разработок бортового гравиградиентного модуля для систем автономной навигации и контроля окружающей среды//Сборник трудов V Научно-практической конференции «Микротехнологии в авиации и космонавтике». -М., 2007.

- Фокин Е.И. Морфология шишковидной железы человека в позднем постнатальном онтогенезе, при болезни Альцгеймера и шизофрении: дис. … канд. мед. наук. -М., 2008. -157 с.

- A New Concept for Melatonin Deficit: On Pineal Calcification and Melatonin Excretion/Dieter Kunz M., Stephan Schmitz MD, Richard Mahlberg MD, Anabelle Mohr, Christiane Stöter, Karl-Jürgen Wolf MD and Werner Martin Herrmann MD//Neuropsychopharmacology. -1999. -№ 21. -P. 765-772.

- Aging, circadian rhythms and depressive disorders: a review/I. Campos Costa, H. Nogueira Carvalho, L. Fernandes//Am. J. Neurodegener Dis. -2013. -№ 2. -P. 228-246.

- Calcite Microcrystals in the Pineal Gland of the Human Brain: First Physical and Chemical Studies/Simon Baconnier, Sidney B. Lang, Maria Polomska, Bozena Hilczer, Garry Berkovic, Guilia Meshulam//Bioelectromagnetics. -2002. -№ 23. -P. 488-495.

- Chinoy N.J. Fluoride in the environment//Fluoride in medicine, biology and toxicology. -Warsaw, Poland: Katedra i Zaklad Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej, 2003. -P. 5-33.

- Degree of pineal calcification (DOC) is associated with polysomnographic sleep measures in primary insomnia patients/Richard Mahlberg, Thorsten Kienast, Sven Ha.del a, Jens Olaf Heidenreich Stephan Schmitz, Dieter Kunz. -URL: www.melatonina.it/farma/download/degree of pineal calcification.pdf (дата обращения: 09.04.2014).

- Luke J. Fluoride deposition in the aged human pineal gland/School of Biological Sciences, University of Surrey, Guildford, UK//Caries Res. -2001. -№ 35 (2). -P. 125-128.

- Luke J.A. The effect of fluoride on the physiology of the pineal gland. A dissertation submitted to the School of Biological Sciences/University of Surrey, in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. -Guildford, 1997.

- The Cause of Autism: A Hypothesis. Autism Viewed as a Consequence of Pineal Gland Malfunction/By Andrea Axt//Polish scientific journal “Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”. -№ 98, 1. -P. 112-134.