Влияние табакокурения на состояние респираторного тракта у лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

Автор: Вершинина М.В., Нечаева Г.И., Хоменя А.А., Говорова С.Е.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

С целью определения влияния курения табака на состояние респираторного тракта обследовано 1250 студентов в возрасте 18-22 года, из которых 653 (52,2%) регулярно курили. Распространенность дисплазии соединительной ткани (ДСТ) составила 20,6%. Лица с ДСТ имели более высокую степень никотиновой зависимости при сопоставимом стаже курения и особенности мотивации к курению. Курящие студенты с ДСТ чаще предъявляли жалобы, позволяющие заподозрить наличие хронического бронхита. При исследовании функции внешнего дыхания у курящих студентов с ДСТ выявлены достоверно более низкие значения показателей при изменении формы кривой "поток - объем" и увеличение содержания полиморфноядерной эластазы и интерлейкина-8 в индуцированной мокроте.

Дисплазия соединительной ткани, курение табака

Короткий адрес: https://sciup.org/14919561

IDR: 14919561

Текст научной статьи Влияние табакокурения на состояние респираторного тракта у лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

Табакокурение представляет собой один из самых агрессивных факторов риска возникновения социально значимых болезней органов дыхания. Продолжительность курения, его интенсивность у лиц молодого возраста не так выражены, как у взрослых. Однако в ряде исследований были продемонстрированы негативные функциональные изменения респираторной системы при табакокурении у лиц молодого возраста задолго до появления симптомов [2, 9].

Среди эндогенных факторов индивидуального риска развития хронического нейтрофильного воспаления дыхательных путей важную роль играют генетические факторы, обусловливающие особенности роста и развития легких во внутриутробном периоде и в детском возрасте. Одним из таких факторов, с нашей точки зрения, могут являться наследственные нарушения соединительной ткани, за которыми в нашей стране прочно закрепился термин “дисплазия соединительной ткани” (ДСТ) [5].

В настоящее время не вызывает сомнения, что ДСТ, в основе которой лежат генетически детерминированные дефекты метаболизма волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, является как фактором риска возникновения различных заболеваний, так и причиной патоморфоза этих заболеваний [3]. При ДСТ формируются те или иные морфологические нарушения, непосредственно связанные с изменением прочности и эластичности волокон межклеточного матрикса, что закономерно приводит к нарушению функции системы органов и создает условия для развития ассоциированной патологии. Системный характер ДСТ предполагает также наличие социальной дезадаптации, что может увеличить риск формирования такой вредной привычки как курение табака [6, 10]. Изучение особенностей респираторного статуса у лиц молодого возраста с ДСТ позволит оценить взаимодействие экзогенных и эндогенных факторов риска хронического воспаления и наметить пути для совершенствования профилактических и лечебнодиагностических мероприятий.

Материал и методы

В основу работы положены данные открытого одномоментного обследования 1250 студентов медицинской академии в возрасте 17–22 лет, осуществленного на базе отделения общей врачебной практики Клиники Омской медицинской академии.

Критерии включения: возраст 18–22 года, добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: острые заболевания на момент включения в исследование; хронические заболевания органов дыхания, способные оказать влияние на результаты исследования; абсолютные или относительные противопоказания к исследованию функции внешнего дыхания и/или получению индуцированной мокроты; беременность и период лактации.

Общеклиническое обследование больных складывалось из изучения жалоб, данных анамнеза, включая анализ медицинской документации, полного физикального обследования, консультаций специалистов.

Оценку качественных и количественных характеристик признаков ДСТ осуществляли в соответствии с разработанным ранее диагностическим алгоритмом [1]. Частота встречаемости табакокурения оценивалась при помощи анонимного анкетирования. Регулярным курением считались случаи выкуривания одной и более сигарет в неделю. Изучение статуса курения включало в себя оценку индекса курящего человека, степени никотиновой зависимости, мотивации к курению и степени мотивации к отказу от курения. Для активного выявления симптомов хронического бронхита, проводилось анкетирование по опроснику Европейского общества угля и стали (ECCS) [4].

Исследование функциональных показателей внешнего дыхания (ФВД) выполнялось методом спирографии с регистрацией петли “поток – объем” и компьютерной обработкой результатов (“MicroLAB”, MicroMedical, Великобритания)). Оценивали скоростные и объемные показатели (ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, МОС 75%, МОС 50%, МОС 25%, СОС 25–75%). Кроме того проводился качественный эмпирический анализ формы кривой “поток-объем”.

Индукция мокроты для лабораторного исследования осуществлялась с помощью ингаляций 5% гипертонического раствора хлорида натрия в течение 5–20 мин через небулайзер [7, 11]. Исследование полиморфноядерной нейтрофильной эластазы (ПМН эластазы) выполнялось при помощи иммуноферментного набора “BMS269 human elastase ELISA” (“Bender MedSystems”). Определение человеческого ИЛ-8 в индуцированной мокроте выполнялось методом иммуноферментного анализа с помощью набора “ИЛ-8-ИФА-БЕСТ”.

Описание и статистическая обработка полученных результатов проводилась с учетом характера распределения и типа данных. Проверка характера распределения проводилась по статистическим критериям Шапиро–Уилка. При нормальном распределении показателей рассчитывались среднее арифметическое значение переменной (М), стандартное отклонение переменной ( σ ), для сравнения показателей использовали t-критерий Стьюдента. В случае характера распределения, отличного от нормального результаты представлены как Me (LQ-HQ), где Me – медиана, LQ – нижний (25-й) квартиль, HQ – верхний (75-й) квартиль, сравнение между независи-

Таблица 1

Частота встречаемости признаков дисплазии соединительной ткани у студентов I курса (n=1250)

|

Признак |

Абс. |

% |

|

Астенический тип конституции |

375 |

30,0 |

|

Деформации грудной клетки: воронкообразная, килевидная |

150 |

12,0 |

|

Деформации позвоночника: сколиоз, кифоз, “прямая спина” |

216 |

17,3 |

|

Гипермобильность суставов (более 3 баллов по P. Beighton) |

58 |

4,6 |

|

Долихостеномелия |

25 |

2,0 |

|

Арахнодактилия |

12 |

0,9 |

|

Плоскостопие: продольное, поперечное |

32 |

10,5 |

|

Патология кожи: гиперрастяжимость, келоидные рубцы |

25 |

2,0 |

|

Гипотония и/или гипотрофия мышц |

63 |

5,0 |

|

Патология органа зрения: нарушения рефракции |

115 |

9,2 |

|

Варикозное расширение вен нижних конечностей |

29 |

2,3 |

|

Малые аномалии развития >5 |

283 |

22,6 |

Таблица 2

Распространенность табакокурения среди студентов в зависимости от наличия признаков ДСТ

|

Группы |

Лица с признаками ДСТ (n=257) |

Лица без признаков ДСТ (n=993) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Курящие |

182 |

70,8 |

471 |

47,4 |

|

Некурящие |

75 |

29,2 |

522 |

52,6 |

Примечание: df=1; χ 2 =43,81; p=0,0005.

мыми группами проводили с расчетом критерия Манна-Уитни. Для описания качественных признаков применяли относительную частоту (%). Сравнение качественных признаков проводилось методом анализа таблиц сопряженности с использованием критерия χ 2. Критическое значение уровня значимости (p) принималось равным 5%. Анализ данных проводился с использованием пакета программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Во время медицинского осмотра студентов первого курса было обследовано 1250 человек в возрасте 17–22 лет: 792 девушек (63,4%) и 458 юношей (36,6%).

ДСТ была диагностирована у 257 человек, что составило 20,6% от общего числа студентов первого курса. Среди девушек ДСТ диагностирована у 140 человек (17,6%), среди юношей у 117 человек (25,5%). Частота встречаемости отдельных признаков ДСТ среди обследованных приведена в таблице 1.

Высокая распространенность признаков ДСТ была ожидаема и в целом соответствовала данным литературы [8].

Более чем в 70% случаев у студентов была диагностирована маловыраженная (прогностически благоприят-

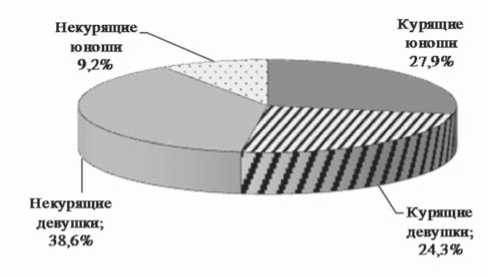

Рис. 1. Частота встречаемости табакокурения среди студентов (n=1250)

ная) недифференцированная ДСТ. Не получено данных о достоверных различиях выраженности ДСТ в зависимости от пола студентов. Дифференцированных (синд-ромальных) форм ДСТ не было диагностировано ни в одном случае.

По данным анкетирования было выявлено, что среди студентов 1-го курса регулярно курит 653 человека (52,2%), из них 304 девушки (24,3%) и 349 юношей (27,9%), рисунок 1.

Распространенность табакокурения среди обследуемых лиц в зависимости от наличия признаков ДСТ представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, студенты с ДСТ курят достоверно чаще, чем студенты без ДСТ (70,8 и 47,4% соответственно, р<0,05).

Индекс курящего человека среди обследованных составил 3,96±0,25 пачек/лет в группе пациентов с ДСТ и 3,54±0,18 в группе пациентов без ДСТ (р>0,05). Полученные относительно невысокие значения показателя объясняются молодым возрастом обследованных лиц и отсутствием длительного стажа курения. При определении степени никотиновой зависимости среди студентов, имеющих признаки ДСТ, отмечалось преобладание средней и высокой степеней, в то время как у студентов без ДСТ преимущественно регистрировалась легкая степень зависимости. Основной мотивацией к курению у студентов с ДСТ являлась “поддержка при нервном напряжении”, которая была отмечена в 48% случаев. Независимо от наличия ДСТ более половины студентов имели слабую мотивацию к отказу от курения, а у 10% респондентов мотивация к прекращению курения отсутствовала.

Результаты анкетирования в отношении симптомов хронического бронхита представлены в таблице 3.

Как видно из данных таблицы 3, частота положительных ответов на вопрос анкеты о наличии кашля по утрам, в том числе от выкуривания первой сигареты, оказалась наиболее высокой в группе курящих студентов с ДСТ, где 79,7% респондентов согласились с данным утверждением. Около половины студентов этой группы отметили, что утренний кашель беспокоил их более трех месяцев в году, что по данным литературы является основным диагностическим критерием хронического бронхита. Кроме того, курящие студенты с ДСТ достоверно чаще пере-

Таблица 3

Результаты анкетирования курящих студентов по опроснику Европейского общества угля и стали (ECCS) в исследуемых группах

|

Вопросы опросника |

Курящие с ДСТ (n=182) |

Курящие без ДСТ (n=471) |

χ 2 df=1 |

р |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|||

|

1. Кашель по утрам, включая кашель от выкуривания первой сигареты: всего |

145 |

79,7 |

218 |

46,3 |

57,9 |

0,0005 |

|

в т.ч. более 3 месяцев в году |

81 |

44,5 |

82 |

17,4 |

50,0 |

0,0005 |

|

2. Постоянный кашель в течение дня и/или ночи: всего |

36 |

19,8 |

58 |

12,3 |

5,34 |

0,021 |

|

в т.ч. более 3 месяцев в году |

8 |

4,3 |

3 |

0,6 |

9,04 |

0,003 |

|

3. Привычное откашливание мокроты в утренние часы: всего |

46 |

25,2 |

52 |

11,0 |

19,75 |

0,0005 |

|

в т.ч. более 3 месяцев в году |

17 |

9,3 |

17 |

3,6 |

7,61 |

0,0067 |

|

4. Постоянное откашливание мокроты в течение дня и/или ночи: всего |

6 |

3,3 |

3 |

0,6 |

5,01 |

0,025 |

|

в т.ч. более 3 месяцев в году |

3 |

1,6 |

3 |

0,6 |

0,57 |

0,44 |

|

5. Усиление кашля и/или выделения мокроты длительностью не менее 3 недель за последние 3 года |

77 |

42,3 |

114 |

24,2 |

19,92 |

0,0005 |

Таблица 4

Сравнительная оценка показателей функции внешнего дыхания в исследуемых группах, % от должных величин (M± σ )

Таблица 5

Содержание ПМН эластазы и ИЛ-8 индуцированной мокроты в исследуемых группах, Ме (LQ – HQ)

|

Показатель |

Курящие с ДСТ (n=46) |

Некурящие с ДСТ (n=32) |

Курящие без ДСТ (n=44) |

Некурящие без ДСТ (n=25) |

|

ПМН эластаза, нг/мл |

47,5 (43,9 – 68,7) |

40,3 (23,8–43,6)* |

38,8 (30,1 – 50,4)* |

30,4 (19,9 – 34,1)** |

|

ИЛ-8, пг/мл |

32,2 (26,8 – 44,2) |

21,4 (11,3 – 23,7)* |

23,3 (9,2 – 25,6)* |

16,1 (8,2 – 17,5)** |

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с группой курящих студентов с ДСТ; ** – р<0,05 по сравнению с группой курящих студентов без ДСТ.

ствовали данные медицинской документации студентов.

Исследование ФВД было проведено у 281 студента, в том числе у 143 студентов с ДСТ и 138 студентов без ДСТ, которые были разделены на подгруппы в зависимости от факта курения (табл. 4).

Как видно из таблицы 4, среднее значение ОФВ1, полученное в группе курящих студентов без ДСТ, достоверно превышало этот показатель в группе курящих студентов с ДСТ (р1–3<0,05). В группе курящих студентов без ДСТ среднее значения ЖЕЛ были достоверно выше по сравнению с группой курящих студентов с ДСТ (р1–3<0,05). Анализ показателя ОФВ1/ФЖЕЛ обнаружил закономерное его снижение в группах курящих и некурящих студентов с ДСТ по отношению к группе некурящих студентов без ДСТ (р2–4<0,05) и увеличение в группе курящих студентов без ДСТ (р3–4<0,05). Показатель МОС50 в группе курящих студентов с ДСТ был достоверно ниже по сравнению с другими исследуемыми группами (р1–2<0,05; р1–3<0,05). Оценка средних значений МОС25 выявила достоверное уменьшение данного показателя в группах курящих студентов по сравнению с некурящими (р1–2<0,05; р3–4<0,05). Показатель СОС25-27 был изменен лишь в группе курящих студентов с ДСТ, где он оказался достоверно ниже, чем в других исследуемых группах (р1–2<0,05; р1–3<0,05).

Качественные изменения формы кривой были диагностированы у 61,5% курящих студентов с ДСТ, что достоверно превышало частоту встречаемости измененной формы кривой в группе некурящих студентов с ДСТ, где она выявлена в 20,8% случаев (р<0,05) (рис. 2).

Результаты исследования ПМН эластазы и ИЛ-8 индуцированной мокроты приведены в таблице 5.

Как видно из таблицы 5, у курящих студентов было увеличено содержание ПМН эластазы и ИЛ-8 индуцированной мокроты по сравнению с некурящими. Характерно, что в группе курящих студентов с ДСТ показатели ПМН эластазы и ИЛ-8 достоверно превышали значения, полученные в группе курильщиков без ДСТ.

Заключение

Таким образом, можно предположить, что особенности табакокурения у пациентов с ДСТ обусловливают более раннее формирование воспалительного процесса в дыхательных путях, что отражается в ухудшении показателей функции внешнего дыхания и приводит к появлению симптомов, которые не расцениваются курильщиками как повод для обращения к врачу. Наличие привычки к табакокурению у лиц молодого возраста с ДСТ требует активного выявления жалоб со стороны органов дыхания и проведения комплексных мероприятий, направленных на отказ от курения.

Список литературы Влияние табакокурения на состояние респираторного тракта у лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

- Викторова И.А., Нечаева Г.И., Конев В.П. и др. Клинико-прогностические критерии дисплазии соединительной ткани//Российские медицинские вести. -2009. -Т.14 (1). -С. 76-85.

- Гноевых В.В. Эффективность адаптации респираторной системы к курению у студентов медицинских вузов при никотинассоциированном риске хронической обструктивной болезни легких//Пульмонология. -2005. -№ 3. -С. 69-73.

- Кадурина Т.И. Наследственные коллагенопатии (клиника, диагностика, лечение и диспансеризация). -СПб.: Невский диалект, 2000. -271 с.

- Комплексное лечение табачной зависимости и профилактика хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением табака: методические рекомендации № 2002/154. Научно исследовательский институт пульмонологии. Минздрав РФ. -М., 2003. -48 с.

- Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации//Функциональная диагностика. -2009. -№ 3. -С. 61-87.

- Нечаева Г.И., Друк И.В. Психосоматические соотношения при дисплазии соединительной ткани//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2005. -№ 3. -С. 78-81.

- Волкова Л.И., Букреева Б.В., Боярко В.В. и др. Характеристика клеточного и биохимического профиля индуцированной мокроты и крови у курящих и некурящих здоровых людей//Пульмонология. -2004. -№ 2. -С. 78-82.

- Нечаева Г.И., Викторова И.А., Желтухова Е.В. и др. Частота встречаемости признаков дисплазии соединительной ткани у подростков//Дисплазия соединительной ткани: матер. симпоз. -Омск, 2002. -С. 61-72.

- Rostma D.S. Acute effects of cigarette smoking on inflammation in healthy intermittent smokers//Resoir.Res. -2005. -Vol. 1, No. 6. -P. 22.

- McLeish A.G. Concurrent associations between anxiety sensitivity and perceived health and health disability among young adult daily smokers//Cogn. Behav. Ther. -2007. -Vol. 36, No. 1. -P. 1-11.

- Heijdra Y.E. Cough and phlegm are important predictors of health status in smokers without COPD//Chest. -2002. -Vol. 121, No. 5. -P. 1427-1433.