Влияние технологического стресс-фактора на морфологические особенности эритроцитов кур

Автор: Сайфутдинова Л.В., Дерхо М.А.

Статья в выпуске: 1 т.241, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние технологического стресс-фактора (плотность посадки кур-несушек в клетке) на выраженность морфологическиих изменений эритроцитов в ходе развития стресс-реакции. Объектом исследования 52-недельные куры промышленного стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик, материалом исследования - кровь. Установлено, что эритроциты при действии стрессора изменяют свою форму путем трансформации или дегенерации. При превышении величины технологического фактора в 1,5 раза отклонения в морфологии эритроцитов максимально выражены через 4 часа после начала действия стрессора. Они проявляются в виде уменьшения доли дискоцитов с 92,92 до 62,87 %, увеличения стоматоцитов с 5,61 % до 6,11 % и сфероцитов с 1,47 до 7,36 %. При этом в популяции эритроцитов появлялись дегенеративно измененные формы (марко- и микроциты, дакриоциты и монетные столбики). При изменении величины технологического фактора в 2 раза отклонения в морфологии эритроцитов хотя и аналогичны, но выражены в большей степени. Их максимум регистрируется через 24 часа эксперимента в виде снижения доли дискоцитов с 93,08 до 36,41 %, увеличения стоматоцитов с 4,94 до 8,99 % и сфероцитов с 2,00 до 6,02 %; патологические формы эритроцитов составляют 48,58 % от их общего количества и представлены макро- и микроцитами, дакриоцитами, дрепаноцитами и монетными столбиками.

Кровь, эритроциты, морфологические признаки, куры, стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/142224178

IDR: 142224178 | УДК: 619:616-092.19-07:616.155.1-07 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-241-1-171-176

Текст научной статьи Влияние технологического стресс-фактора на морфологические особенности эритроцитов кур

Эритроциты – это клетки крови, которые выполняют в животном организме роль посредника между его функциональными системами [7], обеспечивая функцию газообмена. Форма клеток дисковидная двояковогнутая. Она определяет, как общую поверхность эритроцита, так и его способность к деформации в ходе циркуляции по кровеносным сосудам (особенно микрососудам), что отражается на текучести крови и эффективности газообмена [6].

Особый интерес вызывает оценка состояния эритроцитов при действии стресс-факторов, воздействие которых на организм человека и животных инициирует не только изменения в системе микроциркуляции, реологических и газотранспортных свойств крови, но и структурнометаболического и функционального статуса красных клеток, как результат нарушений липидно-белкового состава мембран. Это способствует возрастанию в эритроцитарной популяции переходных, предгемолитических и дегенеративно измененных форм клеток, а также сдвигов в их ригидности и агрегационной способности [10, 12, 16]. При этом такие параметры эритроцитов, как деформируемость, трансформируемость, агрегативность взаимосвязаны с функционирование микро-циркуляторного русла. Это обусловлено тем, что процессы основного газообмена сопряжены с уровнем морфологических изменений клеток в микроциркуляторном кровотоке [8]. Установлено, что дезорганизация поверхностной архитектоники эритроцитов происходит при воздействии самых разнообразных стресс-факторов, а также в ходе адаптационных реакций (физиологических, патологических). Они яв- ляются следствием изменений в мембранных структурах клеток и свидетельствуют об их универсальности [3, 12].

Большинство исследований, в которых отражена склонность эритроцитов к деформациям и трансформациям, как в физиологических условиях, так и в ходе процессов адаптации, выполнены в гуманной медицине [2, 6, 7, 8, 12]. В ветеринарной медицине данные аспекты изучены, в основном, при действии токсических веществ [11, 14], что актуализирует тему исследований.

В данной работе предпринята попытка установить взаимосвязь между силой действия технологического стресс-фактора (плотность посадки кур-несушек в клетке) и степенью морфологическиих изменений эритроцитов в ходе развития стресс-реакции.

Материал и методы исследований . Эксперимент выполнен на базе ПАО «Челябинская птицефабрика» в 2018 г. Объектом исследования служили 52недельные куры промышленного стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик, живая масса которых колебалась в интервале 1716-1769 г. Птица содержалась в четырехъярусных клеточных батареях (ширина 600 мм, глубина 605 мм, высота фасада 455 мм, высота тыла 380 мм, вместимость 8 голов). Влажность воздуха в птичнике колебалась в пределах 67-68 %, температура воздуха 21,1-21,3 °C. Продуктивность кур по промышленному стаду составила 90,5 % (по паспорту кросса 85,3 %).

При моделировании стресса в качестве стрессора использовали технологический фактор - плотность посадки птиц в клетке, посредством которого регулирует- ся величина метаболической массы на единицу площади, уровень терморегуляции организма и мышечной активности. С этой целью на 2 ярусе клеточной батареи было сформировано три группы: I группа -контрольная, плотность посадки птиц в клетке составила 8 голов, соответствуя нормативу; во II опытной группе плотность посадки была увеличена в 1,5 раза (n=12), в III опытной группе в 2 раза (n=16). При закладке эксперимента увеличивали соответственно фронт кормления и поения птицы.

Материалом исследований служила кровь, забор которого проводили из подкожной подкрыльцовой вены до эксперимента (фоновые показатели), а также через 2, 4 и 24 часа после изменения величины технологического фактора. Мазки крови готовили сразу после её взятия, затем окрашивали по методу Романовского-Гимзы. Подсчет эритроцитов проводили в камере Горяева.Для оценки морфологии клеток использовали микроскоп Лоио Мекмед 6 и иммерсионный объектив с увеличением 2250 раз. Фотографии эритроцитов сделаны цифровой камерой Окуляр Мем 3000. Описание морфологии эритроцитов проводили с помощью Атласа ветеринарной гематологии [9]. Данные статистически обрабатывали методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессора Microsoft Ехсе1-2003 и пакета прикладной программы «Биометрия».

Результаты исследований. В организме кур, как и других млекопитающих, эритроциты являются безъядерной клеткой, что, с одной стороны, свидетельствует о предельном уровне их дифференцировки, а, с другой стороны, о лабильности их формы [1]. При этом деформирумость клеток, как фактор, во-первых, обеспечивающий возможность их контакта со стенками капилляров и газообмен, во-вторых, препятствующий адгезии и образованию сладжей, определяется вязко-эластичными свойствами и строением плазматической мембраны. Это позволяет клетке сохранять свой объем и общую поверхность [11].

Однако в процессе старения, а также при действии различных факторов эритроциты трансформируют свою форму по эхиноцитарному или стоматоцитарному пути или образуют дегенеративно-измененные формы [1], что способствует их элиминации из кровотока. Поэтому даже в физиологических условиях в мазках крови выявляют клетки-дискоциты, трансформированные и дегенеративно-измененные. При анализе результатов исследований мы вначале оценили встречаемость мазков крови с морфологически измененными эритроцитами в опытных группах птиц. Для каждой группы с учетом длительности эксперимента было изготовлено и изучено по 28 мазков крови.

Так в контрольной группе (I группа) количество мазков крови без морфологически измененных клеток составило 71,43 %, а с трансформациями формы (переходные и предгемолизные) - 28,57 %.

На фоне воздействия стрессора уменьшалось количество препаратов крови, в которых не обнаруживались трансформированные и дегенеративно измененные эритроциты. В II опытной группе их число составило 39,28 %, во III-ой - 25,00 %. При этом возрастало количество мазков крови, имеющих различные отклонения в форме красных клеток.

В II опытной группе преобладали мазки крови с трансформированными формами эритроцитов (42,86 %), а во III-ой - с дегенеративно измененными (60,71 %).

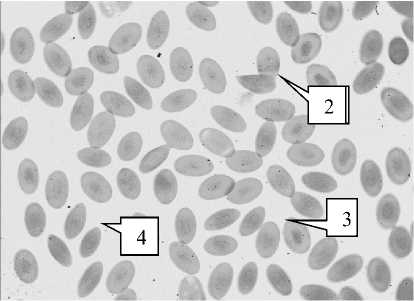

При изучении структуры форм эритроцитов было выявлено, что в опытных группах кур-несушек до эксперимента (фоновые показатели) процентная доля клеток дискообразной формы колебалась в интервале 92,92-93,29 % (Табл., Рис. 1). Согласно данным [15] она поддерживается за счёт отрицательного осмотического давления внутри эритроцита, состояния его плазматической мембраны и стромы и работы Ка+-помпы. В кровотоке кур 6,717,08 % клеток имели трансформированную форму. Они были представлены стомато-цитами (4,94-5,61 %) и сфероцитами (1,471,98 %).

Хотелось бы отметить, что трансформация эритроцитов в организме кур протекала по стоматоцитарному пути, который далее приводил к образованию предгемолизных форм – сфероцитов. Возможно, одной из причин приоритетности данного вида трансформирования клеток у несушек служит наличие высоко интен- сивного кальциевого обмена, ионы которого относятся к стоматоцитарным факторам и инициируют превращение дискоцита в стоматоцит [15].

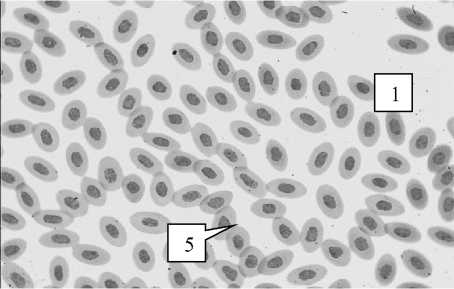

Таблица 1 – Формы эритроцитов (%) в мазках крови на 100 клеток, х±Sx

|

Показатель |

Фоновые показатели |

Время исследований после изменения технологического фактора, ч |

||||||||||

|

2 |

4 |

24 |

||||||||||

|

I |

II |

II |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

Физиологические формы |

||||||||||||

|

Дискоциты |

93,29 ±1,33 |

92,92± 1,22 |

93,08 ±0,98 |

92,92± 1,21 |

86,07 ±1,59* |

79,59 ±1,23* |

92,53± 1,08 |

57,23 ±1,13* |

54,05± 0,39 |

92,91± 1,01 |

62,71 ±2,06* |

36,41 ±5,56* |

|

Трансформированные ф |

ормы |

|||||||||||

|

Стоматоциты |

5,19± 0,63 |

5,61± 0,64 |

4,94± 1,01 |

5,08± 0,61 |

6,75± 0,72* |

9,65± 1,14* |

4,99± 0,62 |

10,11± 0,80* |

12,47± 0,63* |

5,46± 0,34 |

8,02± 0,66* |

8,99± 0,28* |

|

Сфероциты |

1,52± 0,70 |

1,47± 1,02 |

1,98± 0,99 |

2,00± 0,70 |

4,47± 0,52* |

6,43± 0,66* |

2,48± 0,64 |

- |

- |

1,63± 0,43 |

1,48± 0.69 |

6,02± 0,69* |

|

Дегенеративно измененные формы |

||||||||||||

|

Макроциты |

- |

2,71± 0,76* |

4,33± 0,87 |

- |

8,02± 0,33* |

10,21 ±0,13 |

- |

7,09± 1,16* |

18,97± 0,99* |

|||

|

Микроциты |

- |

13,37± 1,22* |

16,21 ±0,13 |

- |

13,13± 1,14* |

8,68± 0,61 |

||||||

|

Дакриоциты |

- |

4,73± 0,32* |

2,35± 0,37* |

- |

3,30± 0,10* |

3,60± 0,54* |

||||||

|

Монетные столбики |

- |

6,54± 0,64* |

4,71± 0.37* |

- |

4,27± 0,67 |

15,79± 0,71* |

||||||

|

Дрепаноциты |

- |

- |

- |

- |

- |

1,54± 0,13* |

||||||

Примечание: * р<0,05 по сравнению с фоновой величиной

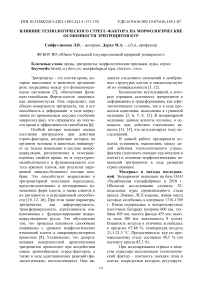

Стрессовое воздействие технологического фактора (плотность посадки в клетке) на организм кур было доказано нами по динамике лейкоцитарных индексов [13]. Оно инициировало появление морфологических изменений у эритроцитов, циркулирующих в кровеносном русле. Их выраженность зависела от номера группы птиц и срока исследования крови после модификации величины технологического фактора. Через 2 часа после изменения плотности посадки птиц в клетке во II и III опытных группах происходили однотипные изменения в морфологии эритроцитов (Табл.1). Во-первых, уменьшалось число дискоцитов, по сравнению с фоном, на 7,37 и 14,49 % (р<0,05); во-вторых, увеличивалось количество стоматоцитов на 20,32 и 95,34 % (р<0,05) и сфероцитов в 3,04 и 3,24 раза (р<0,05), соответственно. В-третьих, в мазках крови выявлялись эритроциты-макроциты (Рис. 2).

Следовательно, на первых этапах развития стрессовой реакции, как результат реакционноспособности эритроцитов увеличивалась скорость их старения. При этом процесс элиминации клеток из кровотока обеспечивался за счет их трансформации по стоматоцитарному пути, обеспечивающему появление в кровеносном русле повышенного количества предгемоли-тических форм [11]. Согласно данным [5] основным механизмом, обеспечивающим прогрессирование старения эритроцитов служит свободнорадикальное повреждение мембран, инициирующее изменение её свойств и строения, а также истощение запасов АТФ. Это и приводит к трансформации эритроцитов в стоматоциты.

Следовательно, морфология эритроцитов сопряжена с адаптационным потенциалом клеток и продолжительностью их жизни в циркуляторном русле [4].

Через 4 часа эксперимента наблюдалась дальнейшая перестройка соотношений форм в популяции эритроцитов. Они были результатом, во-первых, уменьшения в мазках крови кур II и III групп количества дискоцитов до 62,87±1,13 и 52,05±0,39 % (р<0,05), отличаясь от фоновой величины на 31,26 и 44,08 %, соответственно. Во-вторых, прироста доли трансформированных клеток, в основном, за счет предгемолизных форм (сфероцитов) в 5,01 и 5,25 раза (р<0,05). В-третьих, увели- чения, как количества дегенеративно измененных эритроцитов, так и их видов. Среди патологических форм клеток преобладали микро- и макроциты, а также выявлялись дакриоциты и монетные столбики (Рис. 2). При этом морфологические сдвиги в популяции эритроцитов в большей степени были выражены у кур III опытной группы.

Рисунок 1 – Формы клеток: 1 – дискоциты; 2 – дакриоциты; 3 – макроциты; 4 – микроциты; 5 - монетные столбики

Через 24 часа после изменения плотности посадки птиц в клетке во II-ой опытной группе наблюдались признаки восстановления баланса между формами эритроцитов в кровотоке. Так, увеличилось количество дискоцитов до 68,71±2,06 %, что было результатом снижения доли, как трансформированных, так и дегенеративно измененных форм клеток (табл.). В тоже время в III опытной группе процессы модификации форм эритроцитов прогрессировали. При этом в мазках крови значительно преобладали патологические формы клеток, составляя 48,58 % от их общего количества, большая часть которых агрегировала в монетные столбики. Это свидетельствовало о дефиците энергопродукции в красных клетках.

Заключение. Таким образом, эритроциты в организме кур-несушек являются чувствительным индикатором стрессового воздействия такого технологического фактора, как плотность посадки птиц в клетке. Красные клетки на действие стрессора реагируют путем изменения своей формы, подвергаясь или трансформации, или дегенеративным изменениям.

При превышении величины техно- логического фактора в 1,5 раза отклонения в морфологии эритроцитов максимума достигали через 4 часа эксперимента. Они проявлялись в виде снижения доли диско-цитов с 92,92 до 62,87 % на фоне увеличения стоматоцитов с 5,61 % до 6,11 %; сфероцитов с 1,47 до 7,36 %. При этом в популяции эритроцитов появлялись дегенеративно измененные формы (марко- и микроциты, дакриоциты и монетные столбики). При изменении величины технологического фактора в 2 раза отклонения в морфологии эритроцитов были аналогичны, но выражены были в большей степени. Максимальные изменения регистрировались через 24 часа эксперимента в виде снижения доли дискоцитов с 93,08 до 36,41 %, увеличения стоматоцитов с 4,94 до 8,99 %, сфероцитов с 2,00 до 6,02 %.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕСС-ФАКТОРА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КУР

Сайфутдинова Л.В., Дерхо М.А.

Резюме

Изучено влияние технологического стресс-фактора (плотность посадки кур-несушек в клетке) на выраженность морфологическиих изменений эритроцитов в ходе развития стресс-реакции. Объектом исследования 52-недельные куры промышленного стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик, материалом исследования – кровь. Установлено, что эритроциты при действии стрессора изменяют свою форму путем трансформации или дегенерации. При превышении величины технологического фактора в 1,5 раза отклонения в морфологии эритроцитов максимально выражены через 4 часа после начала действия стрессора. Они проявляются в виде уменьшения доли дискоцитов с 92,92 до 62,87 %, увеличения стоматоцитов с 5,61 % до 6,11 % и сфероцитов с 1,47 до 7,36 %. При этом в популяции эритроцитов появлялись дегенеративно измененные формы (марко- и микроциты, дакриоциты и монетные столбики). При изменении величины технологического фактора в 2 раза отклонения в морфологии эритроцитов хотя и аналогичны, но выражены в большей степени. Их максимум регистрируется через 24 часа эксперимента в виде снижения доли дискоцитов с 93,08 до 36,41 %, увеличения сто-матоцитов с 4,94 до 8,99 % и сфероцитов с 2,00 до 6,02 %; патологические формы эритроцитов составляют 48,58 % от их общего количества и представлены макро- и микроцитами, да-криоцитами, дрепаноцитами и монетными столбиками.

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL STRESSOR ON THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES

Saifutdinova L.V., Derkho M.A.

Список литературы Влияние технологического стресс-фактора на морфологические особенности эритроцитов кур

- Байбеков, И.М. Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях / И.М. Байбеков, Р.Ш. Мавлян- Ходжаев, А.Г. Эрстекис, С.В. Москвин. -Тверь: Триада, 2008. - 256 с.

- Дерюгина, А.В. Морфологические и метаболические показатели эритроцитов при обработке озоном эритроцитарной массы / А.В. Дерюгина, Г.А. Бояринов, И.С. Симутис, Л.В. Бояринова, Н.А. Азов // Общая реаниматология. - 2018. - Т. 14. -№ 1. - С. 40-49.

- Дерюгина, А.В. Молекулярные нарушения мембран эритроцитов крупного рогатого скота при технологическом стрессе / А.В. Дерюгина, М.И. Иващенко, П.С. Игнатьев, М.Н. Таламанова, В.А. Петров // Advancesin Scienceand Technologe: сб. ст. XVIII межд. науч.-практ. конф. - Москва: НИЦ Актуальность. РФ, 2019. - Ч. 1. - С. 5-6.

- Колесник, Е. A. О биофизических основах физиологических адаптации раннего онтогенеза у теплокровных животных в модели организма бройлерных кур / Е.А. Колесник, М.А. Дерхо // Экологофизиологические проблемы адаптации: материалы XVIII Всерос. симпозиума с межд. участием. - Москва: РУДН, 2019. -С.113-114.

- Ламзин, И.М. Динамика структурно-функциональных показателей эритроцитов трансфузионной среды в процессе хранения по данным атомно-силовой микроскопии: автореф. дис.. канд. мед. наук: 03.01.02 / И.М. Ламзин. - Саратов: СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2017. - 22 с.

- Мороз, В.В. Строение и функция эритроцита в норме и при критических состояниях / В.В. Мороз, А.М. Голубев, А.В. Афанасьев, А.Н. Кузовлев, В.А. Сергунова, О.Е. Гудкова, А.М. Черныш // Общая реаниматология. - 2012. - Т. VIII. - № 1. -С. 52-60.

- Мороз, В.В. Влияние пертрофана на морфологию эритроцита при острой кровопотери / В.В. Мороз, И.С. Новодержкина, Е.М. Антошина, А.В. Афанасьев // Общая реаниматология. - 2013. - Т. IX. -№ 5. - С. 5-10.

- Подзолков, В.И. Нарушения микроциркуляции и функционального состояния эритроцитов как фактор сердечнососудистого риска при метаболическом синдроме / В.И. Подзолков, Т.В. Королева, М.В. Писарев, М.Г. Кудрявцева, Д.А. Затейщикова // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. - 2018. - № 14(4). - С. 591-597.

- Риган, В. Дж. Атлас ветеринарной гематологии / В. Дж. Риган, Т.Г. Сандлерс, Д.Б. Деникола / Пер. с англ. -Москва: Аквариум. 2000. - 136 с.

- Рыбьянова, Ж.С. Особенности морфологии эритроцитов в организме телят в условиях техногенной провинции / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо // АПК России. - 2017. - Т. 24. - № 3. - С. 687-692.

- Рыбьянова, Ж.С. Виды трансформаций эритроцитов у коров в условиях техногенной провинции / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо // Ученые записки Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т. 238. -№ 2. - С. 170-175

- Рязанцева, Н.В. Типовая реакция периферического звена эритрона при патологических процессах / Н.В. Рязанцева [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. - 2002. - № 1. - С. 29-35.

- Сайфутдинова, Л.Н. Лейкоциты и их информативность в оценке напряженности стресс-реакции у кур-несушек / Л.Н. Сайфутдинова, М.А. Дерхо // Известия ОГАУ. - 2019. - № 1(75). - С. 136-139.

- Смирнова, О.О. Изменение морфологических и биохимических показателей эритроцитов при интоксикациях / О.О. Смирнова // Международный вестник ветеринарии. - 2010. - № 1. - С. 48-51.

- Трошкина Н.А., Циркин В.И. Эритроцит: строение и функции его мембраны / Н.А. Трошкина, В.И. Циркин // Вятский медицинский вестник. - 2007. - № 2(3). - С. 32-40.

- Derkho, M. Erythrocytes and Their Transformations in the Organism of Cows / M. Derkho, L. [et all.] // Inter. Journal of Veterinary Science. - 2019. - Vol. 8(2). -P. 61-66.