Влияние термической обработки на формирование аромата муки зародышей пшеницы

Автор: Родионова Н.С., Соколова О.А., Кучменко Т.А., Умарханов Р.У.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

Мука зародышей пшеницы богата белками, которые содержат полный комплекс аминокислот. Сравнение химического состава муки из пшеничных зародышей с различными видами орехов показывает, что они не уступают по пищевой ценности, а по содержанию витаминов и некоторых макро- и микроэлементов превосходят орехи в несколько раз. При этом, учитывая предпочтение потребителей натуральных продуктов и максимальное исключение из рецептур синтетических вкусо-ароматообразователей, возникает проблема формирования орехового аромата в конечном продукте, произведенном с заменой орехов. В работе изучали влияния термической обработки на формирование аромата муки зародышей пшеницы с применением пьезосорбционного «электронного носа». Установлено различное содержание легколетучих органических соединений в равновесной газовой фазе над пробами в зависимости от условий термической обработки: больше всего их в аромате пробы 2, наименьшее - в пробах 1 и 4. По интенсивности аромата или содержанию отдельных классов легколетучих соединений пробы отличаются от пробы-стандарта. Установлено по откликам отдельных сенсоров, что в равновесной газовой фазе над образцами содержатся гидрофильные соединения и вода, существенно содержание азотсодержащих и специфических (ароматических) соединений, сложных эфиров. По интенсивности аромата или содержанию отдельных классов легколетучих соединений пробы отличаются от пробы-стандарта. В большей степени изменяется качественный состав РГФ для проб 3 и 4 в сравнении с пробой-стандартом. При этом для проб 3, 4, 5 увеличивается содержание сильнополярных летучих соединений (в том числе кетоны, спирты), уменьшается содержание сложных эфиров, кислот. По соотношению отдельных классов соединений в равновесной газовой фазе установлено заметное влияние времени термической обработки на перераспределение соединений РГФ для муки зародышей пшеницы. Таким образом, продолжительность термической обработки влияет на аромат муки зародышей пшеницы. Из полученных результатов «визуальных отпечатков» муки зародышей пшеницы различной степени обжарки, установлено оптимальное время термической обработки, при котором формируется «ореховый» аромат, которое составляет от 6,5 до 10,5 мин при температуре 150 оС.

Мука зародышей пшеницы, аромат, термическая обработка, пьезосорбционный "электронный нос", "визуальные отпечатки"

Короткий адрес: https://sciup.org/14040400

IDR: 14040400 | УДК: 543.613.3

Текст научной статьи Влияние термической обработки на формирование аромата муки зародышей пшеницы

Кучменко Т.А., Умарханов Р.У., 2015

В настоящее время объектом пристального внимания всех цивилизованных стран выступает здоровое питание. Доказано, что правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и продлению жизни людей, создавая при этом условия для адекватной адаптации их к окружающей среде.

Рынок продуктов функционального питания стремительно формируется и в России. Одной из четырех групп продуктов функционального назначения на российском рынке представлены кондитерские изделия на основе зерновых. При производстве кондитерских изделий часто используются дорогостоящие компоненты (орехи) в основном импортируемые в нашу страну.

Альтернативной заменой орехам при производстве функциональных кондитерских изделий может стать мука зародышей пшеницы. Мука из зародышей пшеницы богата белками, которые содержат полный комплекс аминокислот, в том числе незаменимых. По своим свойствам они сравнимы с белками животного происхождения. Содержание белка в муке зародышей пшеницы – 33,8 %, углеводов – 47 % (в их числе сахара – 15–18 %, целлюлоза и гемицеллюлоза – 30–33 %), жиров, в том числе ненасыщенных – 8 %. Кроме того, мука зародышей пшеницы является источником витаминов В 1 , В 2 , В 6 , РР, А, Е, К, макро- и микроэлементов [1].

Сравнение химического состава муки из пшеничных зародышей с различными видами орехов [6] показывает, что они не уступают по пищевой ценности, а по содержанию витаминов и некоторых макро- и микроэлементов превосходят орехи в несколько раз. Этот факт делает перспективным введение муки зародышей пшеницы в рецептуры кондитерских изделий в качестве заменителя орехов (таблица 1).

При этом, учитывая предпочтение потребителей натуральных продуктов и максимальное исключение из рецептур синтетических вкусо-ароматообразователей, возникает проблема формирования орехового аромата в конечном продукте, произведенном с заменой орехов.

Формирование и анализ аромата сложен в силу того, что объект содержит множество легколетучих веществ с относительно небольшой молекулярной массой.

Т а б л и ц а 1

Сравнительный химический состав муки зародышей пшеницы и некоторых видов орехов

|

Наименование показателя |

Наименование продукта |

|||

|

Мука зародышей пшеницы |

Орехи грецкие |

Миндаль |

Фундук |

|

|

Белки, г |

33 8 |

15,2 |

21,2 |

16 1 |

|

Жиры, г |

8 0 |

65,2 |

49 4 |

66.9 |

|

Углеводы, г |

47 0 |

13 7 |

9 47 |

9 9 |

|

Зола, мг |

4 з |

1 78 |

2 9 |

2 3 |

|

Клетчатка, мг |

4,2 |

6 7 |

12,2 |

9 8 |

|

Бе мг |

8 0 |

2 9 |

3 72 |

3 0 |

|

С а. мг |

800 0 |

98 0 |

264.0 |

170.0 |

|

Na, мг |

1 0 |

2 0 |

1 0 |

3 0 |

|

К мг |

1 1 00 0 |

441 0 |

705 0 |

1 70 0 |

|

Р МГ |

1320 0 |

346 0 |

484 0 |

299 0 |

|

2п мг |

20 0 |

3 1 |

3 08 |

2 4 |

|

Mg, мг |

38 0 |

158.0 |

172.0 |

|

|

Мп, мг |

27 0 |

3 41 |

2,29 |

4,2 |

|

Селен, мг |

0 02 |

0 05 |

0 02 |

|

|

Витамин Вь мг |

3 0 |

0 34 |

0,21 |

0 3 |

|

Витамин В2. мг |

0 6 |

0 15 |

1 01 |

0 1 |

|

Витамин В;, мг |

15 0 |

1.13 |

1 1 |

|

|

Витамин Вб. мг |

1 0 |

0 54 |

0 14 |

0 7 |

|

Витамин Вд. мг |

2 0 |

0 09 |

0 05 |

0 06 |

|

Витамин А. мг |

0 6 |

0 001 |

0 01 |

|

|

Витамин С, мг |

1 3 |

1 4 |

||

|

Витамин Е, мг |

30 0 |

0 7 |

26,2 |

25.5 |

|

Витамин РР, мг |

9 о |

1 12 |

2 0 |

|

|

Калорийность, ккал |

294 0 |

654 0 |

575 0 |

630 0 |

В процессе термической обработки происходит ряд биохимических превращений – карамелизация сахаров, меланоидинообра-зоание, декстринизация крахмалов, при этом аромат, присущий исходному продукту, исчезает, в значительной степени преобразуется или маскируется. Аналогичный эффект достигается при обжаривании муки зародышей пшеницы. Обосновать режимы термообработки в данном случае можно на основании анализа изменений аромата, при этом даже незначительные отклонения режимов могут привести к порокам запаха.

Аналитические возможности современных масс-спектрометров, газовых и жидкостных хроматографов и позволяют получить разнообразную информацию о качественном и количественном составе запахов, могут решать различные задачи пищевого анализа, например, классифицировать и идентифицировать ароматы по основному компоненту, количественно оценивать интенсивность запаха, определять присутствие в продукте нежелательных примесей и несвойственных продукту нутриентов. Однако данные методы дороги и громоздки.

Цель исследования - изучение влияния термической обработки на формирование аромата муки зародышей пшеницы с применением пьезосорбционного «электронного носа».

В качестве объектов исследования служили образцы муки зародышей пшеницы различной степени обжарки. В серии экспериментов последовательно меняли время нагрева в жарочном шкафу при условии вынужденной конвекции теплоносителя: 1 проба - контроль (без обжарки), 2 проба - 3,5 минут, 3 проба -6,5 минут, 4 проба - 8,5 минут, 5 проба - 12,5 минут. Для изучения влияния термического воздействия на состав легколетучих ароматоб-разующих соединений, пробы 2-5 насыпали на противень слоем 5 мм и термостатировали, при температуре в рабочей камере 150 °С.

В качестве измерительного массива применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами на электродах [2-4]. Покрытия выбраны в соответствии с задачей испытаний и высокой чувствительностью к сильнополярным органическим соединениям -поливинилпирролидон, ПВП (сенсор 1); полиэтиленгликоль ПЭГ-2000 (сенсор 4) – спирты, кетоны; к кислотам - краун-эфир, дициклогек-сан-18-К-6, 18К6 (сенсор 3) и Tween 40, Tw (сенсор 7); к сложным эфирам – полиэтиленгликоль фталат, ПЭГФ (сенсор 6); к кетонам, альдегидам – пчелиный клей, ПчК (сенсор 5); к фенольным и другим ароматическим соединениям – триоктилфосфиноксид, ТОФО (сенсор 8); полярный (чувствительный к кислотам, спиртам, альдегидам, эфирам, азотсодержащим соединениям – аммиаку, аминам, др. органическим соединениям): полидиэтиленгликоль себацинат, ПДЭГС (сенсор 2).

Средние пробы муки (5,00 гр), помещали в стерильный стеклянный пробоотборник, выдерживали при температуре 20±1 оС в герметичном сосуде с полимерной мягкой мембраной. Отбирали индивидуальным шприцем 3 см3 равновесной газовой фазы и вводили в ячейку детектирования. Проба характеризуется высоким содержанием легколетучих веществ в равновесной газовой фазе (РГФ) без нагревания. Т воздуха в лаборатории 23 °С (Фон от 4,2 до 10 Гц.с).

Время измерения 60 с, режим фиксирования откликов сенсоров – равномерный с шагом 1 с, оптимальный алгоритм представления откликов сенсоров – по максимальным откликам отдельных сенсоров. Погрешность измерения - 5-10 %.

Суммарный аналитический сигнал сформирован с применением интегрального алгоритма обработки сигналов 8-ми сенсоров в виде «визуального отпечатка». Для установления общего состава запаха проб применяли полные «визуальные отпечатки» максимумов (наибольшие отклики 8-ми сенсоров).

Для установления содержания легколетучих соединений в равновесной газовой фазе над образцами муки разной степени обжарки, сравнили величины откликов всех выбранных сенсоров в массиве (таблица 2).

Т а б л и ц а 2 Отклики сенсоров (Гц) и площадь «визуального отпечатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами

|

Пробы |

S1 -пвп |

S2-ПДЭГС |

S3- 18кб |

S4-ПЭГ2000 |

S5 - |

S6-пэг фтал. |

S7 — Tween |

S8 - ТОФО |

Ss, Гц-с |

|

1 |

10 |

16 |

11 |

2 |

2 |

6 |

3 |

7 |

170 |

|

2 |

13 |

19 |

13 |

3 |

3 |

7 |

5 |

9 |

268 |

|

3 |

12 |

19 |

12 |

2 |

5 |

3 |

6 |

211 |

|

|

4 |

И |

16 |

10 |

2 |

3 |

5 |

3 |

7 |

173 |

|

5 |

12 |

16 |

11 |

1 |

3 |

5 |

4 |

8 |

192 |

Установлено различное содержание легколетучих органических соединений в равновесной газовой фазе над пробами в зависимости от условий термической обработки: больше всего их в аромате пробы 2, наименьшее – в пробах 1 и 4.

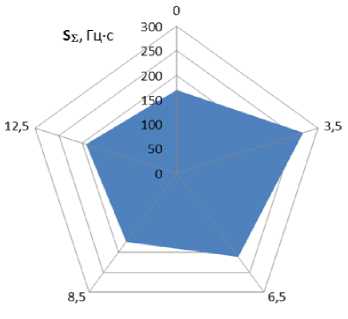

По интенсивности аромата или содержанию отдельных классов легколетучих соединений пробы отличаются от пробы-стандарта (рисунок 1). Установлено по откликам отдельных сенсоров, что в равновесной газовой фазе над образцами содержатся гидрофильные соединения (полярные легколетучие) и вода, существенно содержание азотсодержащих и специфических (ароматических) соединений, сложных эфиров.

Проследим изменение общего содержания легколетучих компонентов в РГФ над пробами (рисунок 1).

Наиболее близки по суммарному содержанию РГФ над пробами 1 и 4, такая высокая степень похожести «визуальных отпечатков» служит доказательством близости по составу (качественному и количественному) аромата проб. В большей степени различаются пробы 1 и 2.

Параллельно проводилась оценка аромата группой людей, не являющихся профессиональными дегустаторами. Полученные результаты можно признать адекватными оценке, вынесенной подготовленным специалистом.

Время, мин

Рисунок 1. Зависимость площади «визуального отпечатка» сигналов массива сенсоров в РГФ над пробами муки

По результатам анализа аромата «электронным носом» и дегустационной оценки исследуемые образцы определены в группы по степени их сходства. Сопоставление оценок аромата проб муки зародышей пшеницы, полученных двумя методами, позволяет сделать следующие выводы: по результатам анализа обоими методами в разные группы определены пробы 2-я, 3-я и 5-я. Исключение составляет 4-я проба, которая дегустаторами выделена, как отдельная, а «электронный нос» показал идентичность ее 1-й пробе.

Проследим изменения в количественном составе РГФ над пробой по относительному содержанию основных классов легколетучих соединений, оцененному методом нормировки (таблица 3).

Т а б л и ц а 3

Относительное содержание компонентов в пробах, ω % масс

|

Номер пробы |

Влага, другие полярные |

Летучие кислоты |

Азотсодержащие |

Сложные эфиры |

Кетоны, спирты, эфиры |

Ароматич. |

|

1 Ст |

17,5 |

24,6 |

28.1 |

10,5 |

7,0 |

12,3 |

|

2 |

18,1 |

25,0 |

26.4 |

9,7 |

8.3 |

12.5 |

|

3 |

19,7* |

24,6 |

31,1 |

8,2 |

6,7 |

9,8 |

|

4 |

19,3 |

22,8 |

28,1 |

8.8 |

8.8 |

12,3 |

|

5 |

20,0 |

25,0 |

26,7 |

8,3 |

6,7 |

13,3 |

* - отмечены значимые отличия содержания определенных классов соединений относительно соответствующего стандарта в группе.

Установлено, что по содержанию основных классов органических соединений образцы отличаются друг от друга.

В большей степени изменяется качественный состав РГФ для проб 3 и 4 в сравнении с пробой-стандартом.

При этом для проб 3, 4, 5 увеличивается содержание сильнополярных летучих соединений (в том числе кетоны, спирты), уменьшается содержание сложных эфиров, кислот.

Для установления различий в составе легколетучей фракции аромата изделий сопоставим «визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ над пробами (рисунок 2).

При длительной тепловой обработке белки подвергаются более глубоким изменениям, связанным с разрушением их макромолекул. На первом этапе изменений от белковых молекул могут отщепляться функциональные группы с образованием таких летучих соединений, как аммиак, сероводород, фосфористый водород, углекислый газ и др. Накапливаясь в продукте, они участвуют в образовании вкуса и аромата готовой продукции.

Рисунок 2. «Визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров в РГФ над пробами без откликов наиболее чувствительного универсального сенсора и результаты сопоставления со стандартом. По осям указаны номера сенсоров в матрице. По вертикали – максимальные отклики сенсоров (Гц)

Кроме удаления влаги, во время обжарки происходят количественные и качественные изменения практически всех составных частей муки зародышей пшеницы: белковых веществ, сахаров, органических кислот, дубильных и фенольных соединений, красящих веществ, жира и др. [5]. Эти изменения обуславливают структурные свойства оболочки и ядра, появление вкуса и аромата, изменение цвета муки зародышей пшеницы и решающим образом влияют на качество готовых изделий.

Нарушается целостность клеточной структуры ядра. При высокой температуре вода в клетках превращается в пар, возникает давление пара, которое вызывает разрыв клеточных стенок, что при размоле зародышей пшеницы способствует более свободному и полному выходу из клеток жира.

В процессе прогревания внутренних слоев муки зародышей пшеницы протекают процессы, связанные с изменениями белков и крахмала. Чем выше температура и более продолжителен процесс обжарки, тем полнее происходят денатурация белковых веществ и обезвоживание зерен крахмала.

Незначительное уменьшение летучих кислот объясняется накоплением определенного количества летучих и нелетучих органических кислот в результате тепловой деградации сахаров, при которой образуются муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая, капроновая, а также винная, малоновая и янтарная кислоты. Таким образом, изменяется не только содержание летучих кислот, но и свободных нелетучих кислот. В процессе обжарки муки зародышей пшеницы количество свободных кислот уменьшается, а содержание связанных возрастает.

По величинам относительной разницы площадей «визуальных отпечатков» для проб и стандартов возможно оценить влияние режима термообработки и правильность его подбора.

Форма «визуального отпечатка» сигналов сенсоров отражает состав РГФ над исследуемыми образцами муки. Проследить изменения в качественном составе РГФ над пробами и появление/исчезновение соединений легколетучей фракции позволяет параметр А / , показывающий постоянство соотношения концентраций отдельных классов легколетучих соединений в РГФ (таблица 3).

По соотношению А абсолютных сигналов сенсоров с пленкой ПДЭГС (азотсодержащие органические соединения, вода) и с универсальной пленкой ПВП (ПДЭГС/ПВП) можно оценить долю азотсодержащих соединений среди других полярных соединений и воды. Аналогично оценивали долю кислот к аминам (Tw/ПДЭГС), эфиров (ПЭГФ/ПВП), ароматических соединений (ТОФО/ПВП) к общему содержанию высокополярных соединений и воды. Установлены некоторые особенности изменения состава анализируемых проб (таблица 3). Если показатели А для проб близки или совпадают для таких показателей РГФ над

Список литературы Влияние термической обработки на формирование аромата муки зародышей пшеницы

- Родионова Н.С., Алексеева Т.В., Попова Н.Н. Разработка растительной комплексной пищевой системы на основе продуктов переработки зародышей пшеницы сбалансированного жирнокислотного состава//Фундаментальные исследования. 2013. № 11. С. 1594-1597.

- Кучменко Т.А. Химические сенсоры на основе пьезокварцевых микровесов. В монографии Проблемы аналитической химии. 2011. Т. 14. С. 127-202.

- Скурихин И.М. Химический состав российских пищевых продуктов. М.: ДеЛи принт, 2002. 236 с.

- Lange U., Roznyatovsraya N.V., Mirsky V.M. Conducting polymers in chemical sensors and arrays//AnalyticaChimicaActa. 2010. V. 614. Р. 1-26.

- Beuchat L. R. Functional and electroforetic characteristics of succinylated peanut flour proteins//J. Agric Food Chem. 2010. № 46. P. 71-75.