Влияние термоакустических и кавитационных процессов на механизмы разрушения биоткани лазерными импульсами с регулярной структурой

Автор: Вовненко Н.В., Зимин Б.А., Судьенков Ю.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (41) т.12, 2008 года.

Бесплатный доступ

Анализ процессов взаимодействия лазерного излучения с биотканями и механизмов их разрушения позволяет предположить, что разумная организация временной структуры лазерных импульсов может дать выигрыш в эффективности теплоотвода за счет увеличения скорости удаления ткани, что позитивно повлияет на размеры зоны термического повреждения и как следствие приведет к ускорению постоперационного восстановления. В работе представлены результаты исследования процессов разрушения биоткани лазерными импульсами с длиной волны 1,06 мкм и регулярной временной структурой. Управление временной структурой импульса осуществлялось с помощью периодической модуляции потерь. Контролировались энергия и временная структура импульсов излучения. Регистрировались акустические волны, возникающие при воздействии излучения на биоткань, а также проводился анализ структуры зон разрушения. Результаты эксперимента показали, что в режиме с регулярной структурой импульса излучения мощность в пиках импульса излучения на порядок превышает мощность пиков в режиме свободной генерации. Вследствие этого тепловое поле характеризуется значительными пульсациями температуры, что приводит к существенному вкладу в разрушение биоткани термоакустического эффекта, сопровождаемому интенсивным процессом кавитации. Измерение характерных параметров зон разрушения - объема кратера (Vкр), объема зоны термического повреждения (Vз) показали, что при периодической структуре импульсов облучения эффективность разрушения биоткани приблизительно в 1,5 раза выше, а фактор инвазивности на 30-35% меньше, чем при воздействии импульсов излучения с хаотической структурой, характерной для режима свободной генерации.

Лазерное излучение, разрушение биоткани, режим свободной генерации, режим периодической модуляции потерь

Короткий адрес: https://sciup.org/146215933

IDR: 146215933 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Влияние термоакустических и кавитационных процессов на механизмы разрушения биоткани лазерными импульсами с регулярной структурой

Взаимодействие лазерного излучения с веществом, в том числе с биологическими тканями, сопровождается целым комплексом процессов и определяется характеристиками лазерного излучения (длина волны, длительность воздействия, энергия излучения и т.д.) а также свойствами среды – в первую очередь, коэффициентом поглощения и теплофизическими параметрами.

В общей хирургии мягких тканей широко используются лазеры с длиной волны λ = 1,06 мкм, так как коэффициент поглощения такого излучения ( ∼ 1 см-1) большинством биотканей обеспечивает его достаточно глубокое проникновение.

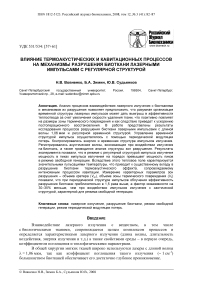

Рис. 1. Схема лазерного источника с возможностью модуляции потерь. а – схема экспериментальной установки для исследования разрушения биотканей: 1 – активная среда;

2 – зеркала резонатора; 3 – модулятор; 4 – ультразвуковой генератор. б : 1 – лазер; 2 – фотодиод ФД–28; 3 – измеритель мощности ИМО–2Н; 4 –светоделительные пластины;

5 – линза; 6 – микрофон; 7 – объект; 8 – предметный столик; 9 – осциллограф

Для разрушения биотканей необходимы достаточно высокие плотности мощности и энергии, которые достижимы, в основном, при использовании импульснопериодических лазеров , в частности, работающих в режиме свободной генерации .

Эффективность удаления биоткани в значительной мере определяется энергией излучения, но возможность ее увеличения за счет повышения энергии ведет к увеличению области термического воздействия и может приводить к увеличению периода постоперационного восстановления [3, 4, 6]. При этом надо учитывать, что термическое повреждение возможно и при незначительных (~ 10 °С) перегревах ткани, так как порог и характер термического повреждения биоткани определяется не только температурой, но и временем ее действия [6].

Анализ процессов взаимодействия лазерного излучения с биотканями и механизмов их разрушения позволяет предположить, что разумная организация временной структуры лазерных импульсов может дать выигрыш в эффективности теплоотвода за счет увеличения скорости удаления ткани и, как следствие этого, позитивно повлиять на размеры зоны термического повреждения.

Известно, что при работе лазеров в режиме свободной генерации временное расстояние между пиками, обусловленное спецификой работы импульснопериодических лазеров, может регулироваться в достаточно широких пределах, например за счет периодической модуляции потерь. В работе [5] было показано, что периодическая модуляция потерь является эффективным средством возбуждения интенсивных периодических пульсаций при модуляции потерь на частоте релаксационных колебаний.

Материалы и методы

Сравнение временных параметров излучения в режиме свободной генерации и периодической модуляции потерь были проведены на источнике, активным элементом которого являлось стекло, легированное неодимом (Nd) диаметром 7 мм и длиной 110 мм. Длина волны составляла 1,06 мкм. Энергия излучения могла достигать 2 Дж, длительность импульса ~ 0,6 мс, частота следования импульсов до 1 Гц. Схема приведена на рис. 1.

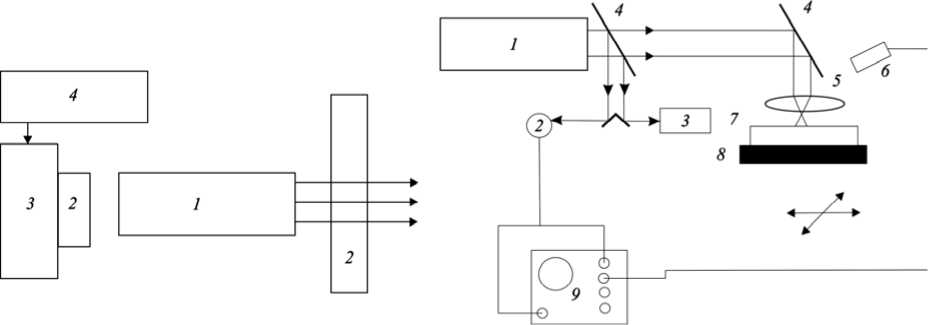

Рис. 2. Осциллограммы импульсов излучения и их спектры. а – режим свободной генерации; б – режим периодической модуляции потерь

Модуляция потерь осуществлялась за счет перемещения зеркала резонатора с помощью пьезопривода на частоте ~ 45 кГц. На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов излучения для двух режимов работы лазера и соответствующие им спектры.

В отличие от свободной генерации, в режиме периодической модуляции потерь импульс излучения характеризуется более регулярной временной структурой. За счет усиления колебаний на собственных частотах системы наблюдается рост резонансных пиков при одновременном их сужении (длительность пиков была менее 1 мкс).

Сравнение спектров излучения показывает, что в режиме периодической модуляции значительная часть (приблизительно более 80%) энергии сосредоточена в гармониках, соответствующих частоте модуляции потерь, даже при нестрогом выполнении резонансных условий.

В экспериментах исследовалось воздействие излучения на мягкие биоткани. В качестве объекта использовали срезы печени. Воздействие на образцы производилось в режимах свободной генерации и модуляции потерь при соблюдении равенства энергий и количества воздействующих импульсов. Схема эксперимента представлена на рис. 1, б .

Излучение к объекту доставлялось по оптическому тракту и фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 60 мм, либо доставлялось на биообъект с помощью световода диаметром 0,6 мм. Перемещение биообъекта относительно воздействующего излучения осуществлялось перемещением предметного столика, на котором фиксировался объект. После облучения объекта проводился оптический контроль поверхности воздействия и разрезов зон облучения.

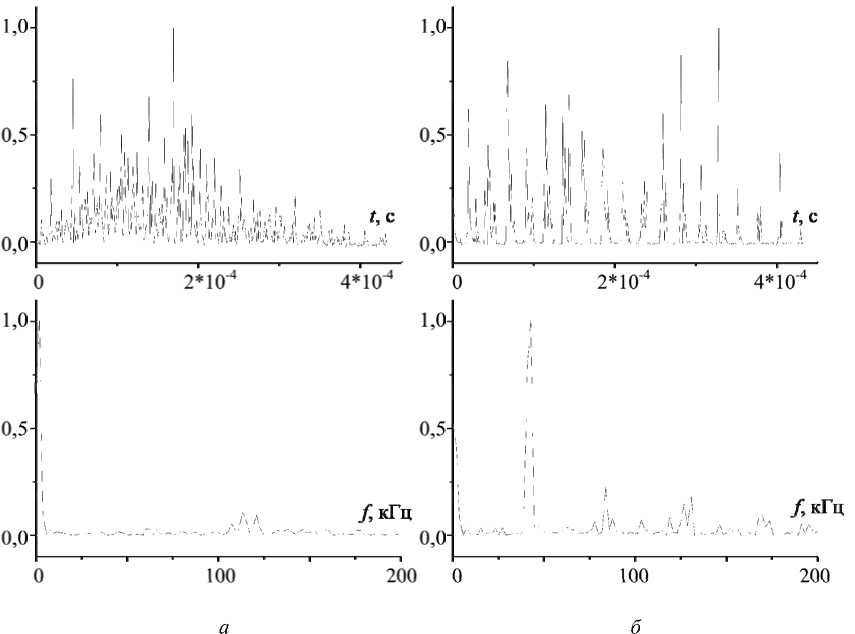

Рис. 3. Осциллограммы акустических импульсов и их спектры, а – режим свободной генерации; б – режим модуляции потерь

В экспериментах также регистрировался акустическая волна в воздухе, возникающая при взаимодействии излучения с биообъектом. Параметры акустической волны позволяют оценить эффективность того или иного механизма разрушения материала [1].

Приемником звукового сигнала от области разрушения являлся широкополосный микрофон на ПВДФ пленке ( ∆ f = 200 кГц). Осциллограммы акустических импульсов и их спектры представлены на рис. 3.

Для режима излучения с регулярной структурой наблюдается значительное возрастание интенсивности термоакустического эффекта, обусловленное ростом более чем на порядок мощности излучения в пиках.

Результаты

Анализ спектров акустических сигналов показывает, что для режима излучения с регулярной структурой помимо гармоники соответствующей частоте модуляции, наблюдается мощная высокочастотная гармоника, соответствующая основной гармонике акустических импульсов в волне. Помимо этого наблюдается много менее интенсивных высокочастотных гармоник, так называемый кавитационный шум, характерный для процессов кавитации [2].

Увеличение интенсивности термоакустического эффекта, сопровождаемого процессом кавитации, приводят к увеличению скорости удаления биоткани из зоны воздействия, и как следствие к увеличению скорости теплоотвода.

После облучения объекта проводился оптический контроль поверхности воздействия и разрезов зон облучения. Наблюдается значительное различие зон разрушения при воздействии излучения в режиме свободной генерации и режима периодической модуляции потерь. Эти различия обусловлены существенным вкладом фотоабляционного механизма в процессы разрушения биоткани при воздействии режима с квазипериодической структурой импульса излучения. Вид зон разрушения при воздействии импульсов с периодической временной структурой излучения также характеризуется мелкомасштабным разрыхлением стенок в результате кавитационного процесса.

Таблица

Средние значения характерных параметров зон разрушения

|

Свободная генерация |

Периодическая модуляция потерь |

||||||

|

V фх 10-3, мм3 |

V з х 10-3, мм3 |

H , отн. ед. |

K х 10-3, мм3/Дж |

V фх 10-3, мм3 |

V з х 10-3, мм3 |

H , отн. ед. |

K х 10-3, мм3/Дж |

|

2,0 ± 0,1 |

27,0 ± 1,5 |

13,5 ± 0,5 |

2,5 ± 0,2 |

3,0 ± 0,1 |

31,0 ± 1,5 |

10,5 ± 0,5 |

3,75 ± 0,2 |

В таблице приведены средние значения характерных параметров зон разрушения – объема кратера ( V кр ), объема зоны термического повреждения ( V з ), полученные из обработки фрактограмм зон повреждения печени. Также в таблице приведены рассчитанные по этим значениям коэффициенты эффективности удаления ( K = V Kp / E ) и фактор инвазивности ( H = V 3/ V Kp ).

Видно, что при периодической структуре импульсов облучения эффективность разрушения биоткани приблизительно в 1,5 раза выше, а фактор инвазивности на 30– 35% меньше, чем при воздействии импульсов излучения с хаотической структурой, характерной для режима свободной генерации. Отметим, что более строгое выполнение условий, определяющих периодический режим излучения, и выбор оптимальной частоты следования пиков может существенно повысить эффективность воздействия на биоткань лазерных импульсов с регулярной временной структурой.

Обсуждение

Таким образом, проведенные исследования показывают существенные качественные и количественные отличия результатов воздействия на биоткань источников излучения с различной временной структурой импульсного излучения. Эти отличия, в первую очередь, обусловлены изменениями скорости ввода энергии в биоткань. Изменение режимов ввода энергии и определяет превалирующую роль тех или иных механизмов разрушения биоткани.

В случае режимов с квазипериодической регулярной временной структурой излучения разрушение биоткани определяется в основном фотоабляционным механизмом в отличии от преобладающего фототермического для режима с хаотической временной структурой излучения. Такая смена механизмов объясняется увеличением вклада термоакустического эффекта и кавитационных процессов, обусловленных возрастанием мощности излучения в пиках и релаксирующим характером теплового источника. То есть, отличие во временных параметрах лазерного излучения ведет к отличию в механизме и результатах взаимодействия.

По мнению авторов, результаты исследований воздействия на биоткань лазерных источников с оптимальной организацией временной структуры импульсов демонстрируют перспективность и привлекательность выбранного пути увеличения эффективности удаления биоткани и возможности снижения зоны термического некроза окружающих тканей за счет повышения эффективности теплоотвода.

Список литературы Влияние термоакустических и кавитационных процессов на механизмы разрушения биоткани лазерными импульсами с регулярной структурой

- Лямшев, Л.М. Радиационная акустика/Л.М. Лямшев. -М.: Наука, 1996. -302 c.

- Мэзон, У. Физическая акустика. Т. 1, ч. Б. Методы и приборы ультразвуковых исследований/У. Мэзон. -М.: Мир, 1967.

- Скобелкин, О.К. Лазеры в хирургии/О.К. Скобелкин. -М.: Медицина, 1989. -256 с.

- Тучин, В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях/В.В. Тучин. -Саратов: Саратовский университет, 1998. -383 с.

- Ханин, Я.И. Основы динамики лазеров/Я.И. Ханин. -М.: Наука, Физматлит, 1999.

- Jacques, S.L. Role of tissue optics and pulse duration on tissue effects during high-power laser irradiation/S.L. Jacques//J. Appl. Optics. -1993. -Vol. 32. -P. 2447-2454.