Влияние тропических циклонов на вариации параметров ионосферы в регионе Сибири и Дальнего Востока

Автор: Черниговская М.А., Куркин В.И., Ойнац А.В., Поддельский И.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 22, 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате частотного анализа данных по максимальным наблюдаемым частотам (МНЧ) сигналов наклонного зондирования (НЗ) вдоль трасс Норильск-Иркутск, Магадан-Иркутск и Хабаровск-Иркутск, проходящих в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, в равноденственные периоды (март, сентябрь) 2005-2011 гг., в ноябре 2005 г. и летом 2010 и 2011 гг. выявлены временные интервалы с повышенной энергетикой колебаний с периодами 1-5 ч. Их можно интерпретировать как проявление крупномасштабных перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ), источниками которых являются атмосферные внутренние гравитационные волны (ВГВ). В результате совместного анализа ионосферных, гелиогеомагнитных и атмосферных данных, а также спутниковых данных о тропических циклонах (ТЦ) сделана попытка связать ряд выявленных ПИВ с откликами ионосферы на ТЦ, действовавшие в северо-западной акватории Тихого океана в рассматриваемые временные периоды. Установлено, что в периоды активного тропического циклогенеза в осенние месяцы отмечается значительное усиление интенсивности волновых возмущений на трассах НЗ. Интенсивность наблюдаемых ПИВ уменьшается по мере удаления средних точек трасс НЗ к западу от потенциальных источников ВГВ. Для анализируемых трасс НЗ отмечаются различные отклики ионосферы на прохождение волновых возмущений от одних источников ВГВ. По времени задержки прохождения ПИВ регионов средних точек разнесенных по пространству трасс НЗ оценена скорость распространения волновых возмущений. Для периодов весеннего равноденствия (март 2005-2011 гг.) также отмечаются проявления ПИВ во временных вариациях МНЧ в спокойных гелиогеомагнитных условиях и в отсутствие ТЦ, но интенсивность этих волновых возмущений существенно ниже, чем для осенних сезонов разных лет.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103505

IDR: 142103505 | УДК: 550.388.2

Текст научной статьи Влияние тропических циклонов на вариации параметров ионосферы в регионе Сибири и Дальнего Востока

Исследование тропосферно-ионосферного взаимодействия является одним из актуальных и наиболее перспективных направлений геофизики. Доминирующими факторами в термодинамическом режиме ионосферы является гелиогеомагнитная активность (электромагнитное излучение Солнца, корпускулярные потоки частиц, магнитные поля) [Акасофу, Чепмен, 1974; Харгривс, 1982; Buonsanto, 1999; Жеребцов и др., 2005; Петрукович и др., 2008; Dudok de Wit, Watermann, 2009]. В то же время на ионосферу большое влияние оказывают различные геофизические факторы (метеорологические, сейсмические события и др.). Изменения характеристик нижней и средней атмосферы могут приводить к вариациям параметров вышележащей атмосферы и ионосферы. Большую роль в межслоевом взаимодействии играют эффекты переноса – крупномасштабные системы преобладающих ветров, волны различного масштаба (планетарные, приливные, гравитационные), дрейфы, токи.

Волновой механизм является одним из эффективных механизмов взаимодействия между слоями атмосферы. Известно, что существенную роль в динамике и энергетике атмосферы и ионосферы играют атмосферные гравитационные волны (АГВ), т. е. аку- стические волны (АВ), периоды которых меньше 5 мин и длины волн менее 100 км, и внутренние гравитационные волны (ВГВ) с характерными периодами от 5 мин до 3 ч и более и длинами волн более 100 км. АГВ могут генерироваться во время гелиогеомагнитных возмущений в авроральных широтах, перенося момент количества движения и энергию, поступающую из магнитосферы Земли, в авроральную ионосферу высоких широт, а затем в низкие широты. Источниками АГВ также могут быть процессы в нижних слоях атмосферы: тропосферные циклоны, ураганы, торнадо, грозы, землетрясения, извержения вулканов, прохождение солнечного терминатора, сверхзвуковой полет ракет, ядерный взрыв и др. В этих случаях АГВ переносят момент количества движения и энергию из нижних слоев атмосферы в верхние. В верхней атмосфере эти волны проявляются либо как флуктуации нейтрального газа (например, измерения с помощью интерферометров, спутниковых масс-спектрометров или акселерометров), либо как флуктуации ионосферной плазмы, которые являются пассивными индикаторами (трассерами) движения нейтрального газа. На высотах ионосферы АГВ проявляются в виде перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) [Hocke, Schlegel, 1996].

Возмущения, генерируемые в нижних слоях атмосферы, возбуждают АГВ с широким пространственно-временным спектром. Как показывают исследования, над местом возмущения наблюдаются АВ, а на больших горизонтальных расстояниях в основном ВГВ [Ахмедов, Куницын, 2004; Куницын и др., 2007]. ВГВ, распространяясь вверх по наклонным траекториям, переносят энергию из тропосферы в среднюю атмосферу. Амплитуда этих волн растет с высотой, так как плотность атмосферы с высотой падает почти экспоненциально. Достигая мезосферы, волны могут разрушаться, однако при определенных условиях ВГВ могут достигать высоты максимума электронной концентрации ионосферы (~300–350 км). Они могут захватываться в волноводном канале, где способны распространяться с незначительным затуханием. Волновод образуется благодаря минимуму температуры в области мезопаузы. ВГВ распространяются с различными скоростями в горизонтальных направлениях, в результате чего формируются движущиеся пакеты волн. Теоретические расчеты и экспериментальные данные показывают, что ВГВ обнаруживаются на горизонтальных расстояниях до нескольких тысяч километров от источника возбуждения [Kazimirovsky et al., 2003; Ахмедов, Куницын, 2004; Lastovicka, 2006; Rishbeth, 2006; Куницын и др., 2007а, б; Ерохин и др., 2007; Vadas, 2007]. В указанных работах подчеркнута актуальность исследований влияния различного рода волновых движений (внутренних гравитационных, приливных и планетарных волн), возникающих в стратосфере и тропосфере, на распределение параметров ионосферы на высотах 200–400 км.

Экспериментальных исследований ПИВ метеорологического происхождения (источниками которых являются крупномасштабные метеорологические возмущения в тропосфере и стратосфере) немного. Авторы этих работ отмечают, что реакция верхней атмосферы и ионосферы на воздействие метеорологических факторов всегда носит сугубо индивидуальный характер и зависит от множества причин.

Множество ранних исследований показывает существование тесных корреляционных связей между волновыми возмущениями в атмосфере и ионосфере и погодными явлениями, такими как грозы, тайфуны, торнадо, тропические циклоны, холодные фронты и т. п. В работе [Baker, Davis, 1969] отмечаются волнообразные возмущения с характерными периодами 2–5 мин в ионосферных параметрах, интерпретируемые как проявление АГВ, генерируемых штормами.

В работах [Davies, Jones, 1971, 1973; Prasad et al., 1975] авторы приводят описание квазипериодиче-ских колебаний, зарегистрированных во время сильных гроз. В работах [Hung et al., 1978а; b] обнаружены среднемасштабные ПИВ с периодами 13– 15 мин и 27–30 мин и крупномасштабные ПИВ с периодом 36 мин на высотах F-области ионосферы во время торнадо 3 апреля 1974 г. и урагана Eloise 22–23 сентября 1975 г.

Регистрируются также и другие ионосферные эффекты метеорологических возмущений: инфразвуковые колебания, электрические поля, нагрев, оптические эмиссии, появление рассеяния в области F ионосферы (F-spread) [Bertin et al., 1975; Okuzawa et al., 1986;; Inan et al., 1991; Taranenko et al., 1993; Huang, Kelly, 1996; Isaev et al., 2002].

Экспериментально и теоретически установлено, что прохождение тропических циклонов (ТЦ) может сопровождаться возбуждением ВГВ с различными периодами, которые при определенных условиях могут распространяться вверх и проявляться на высотах ионосферы в виде ПИВ с характерными периодами (минуты–часы) [Fabric et al., 2002; Bishop et al., 2006; Бондур и др., 2008; Kim et al., 2009; Mao et al., 2010; Онищенко, 2010; Chane Ming et al., 2010; Lin, 2012].

В работе [Huang et al., 1985] на решетке доплеровских установок в северной части Тайваня было проведено исследование параметров ПИВ во время двенадцати тайфунов 1982–1983 гг., действовавших вблизи о. Тайвань. Лишь для двух тайфунов авторы смогли обнаружить ионосферный отклик в форме квазипериодических вариаций с характерным периодом 11–13 мин.

Некоторые авторы отмечают понижение электронной концентрации ионосферы во время действия ТЦ, к примеру [Shen, 1982]. В работе [Ванина-Дарт и др., 2007] представлены результаты обработки данных ракетного зондирования экваториальной ионосферной области D в районе ТЦ. Показано, что возможным откликом ионосферы на ТЦ могло быть резкое понижение (в два–четыре раза) электронной концентрации в диапазоне высот 50–80 км в период ТЦ.

В работах [Xiao et al., 2006, 2007] проведен статистический анализ записей доплеровского сдвига частоты радиосигналов на станции Пекинского университета во время действия 24 сильных тропических циклонов в период с 1987 по 1992 г. Расстояние от приемника радиосигналов до действующих циклонов в моменты приема сигналов составляло 1200– 1800 км. В 22 случаях из 24 за шесть лет было обнаружено появление ПИВ на высотах F2-области ионосферы со схожими для всех случаев особенностями. ПИВ начинали генерироваться в периоды, когда ТЦ проходили непосредственно вблизи побережья или выходили на сушу. В этих случаях, по мнению авторов, существует дополнительный фактор, способствующий возбуждению АГВ различных частот, связанный с резкими изменениями интенсивности и структуры ТЦ при переходе его на сушу или при перемещении ТЦ вблизи нее.

В работе [Перевалова и Полех, 2009] проведен статистический и гармонический анализ данных вертикального зондирования ионосферы в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России, в Китае и Австралии. В спокойных геомагнитных условиях зафиксированы возмущения ионосферных параметров, с большой вероятностью связанные с влиянием ТЦ Damrey (2005), Saola (2005), Longwang (2005): усиления интенсивности колебаний критической частоты и высоты основания слоя F2 с периодами 1.5–6 ч; отклонения параметров слоя F ионосферы от медианных значений; усиление интенсивности возмущений полного электронного содержа- ния (ПЭС) по данным GPS с характерными временными масштабами 60–90 мин.

В работах [Ишин и др., 2009; Перевалова и др., 2010] по данным GPS выявлено усиление вариаций ПЭС в диапазоне периодов 2–20 мин в районе действия ураганов Rita (18–26 сентября 2005 г.) и Wilma (16–25 октября 2005 г.) По результатам вертикального зондирования в том же регионе отмечено повышение критической частоты слоя Es при увеличении скорости ветра.

В работе [Polyakova, Perevalova, 2011] проведен сравнительный анализ пространственно-временных вариаций ПЭС и метеорологических параметров (давление, скорость зонального и меридионального ветра, температура) во время трех мощных тропических циклонов: Katrina (23–31 августа 2005 г.), Rita (18–26 сентября 2005 г.), Wilma (15–25 октября 2005 г.), проходивших вблизи атлантического побережья США. Показана перспективность такого анализа для идентификации ионосферных возмущений, обусловленных воздействием циклонов. Установлено, что над зонами действия ТЦ в спокойной геофизической обстановке наблюдалось усиление интенсивности колебаний ПЭС в диапазонах периодов 2–20 и 20–60 мин. Над траекторией циклона на высотах ионосферы существовала область неоднородностей ионосферной плазмы, которая сформировалась, когда циклон достиг стадии урагана, имела горизонтальную протяженность 1500– 2000 км и перемещалась вслед за движением циклона. Длиннопериодные колебания регистрировались на больших расстояниях от траектории циклона.

В работе [Ванина-Дарт и др., 2010] на основе данных томографического зондирования, полученных в ноябре 2007 г. на о. Сахалин, сделан вывод о том, что возможным откликом верхней атмосферы над зоной ТЦ на циклоническую активность являлось изменение критической частоты f 0 F2 в среднем на 10–20 % в результате распространения ВГВ.

В настоящей работе проведено статистическое исследование возможности проявления ТЦ в вариациях параметров ионосферы, полученных на сети ионозодов наклонного зондирования (НЗ), в дальней от региона источника возмущения зоне за период 2005–2011 гг. на основе анализа временных вариаций ионосферных параметров (порядка десятков минут, часов), вызванных изменениями параметров верхней атмосферы и ионосферы в регионах проведения радиофизических измерений.

Используемые данные и методы обработки

Для анализа использовались следующие данные наблюдений:

-

• экспериментальные данные по максимальным наблюдаемым частотам (МНЧ) сигналов НЗ вдоль трасс Норильск–Иркутск, Магадан–Иркутск, Хаба-ровск–Иркутск для равноденственных периодов 2005–2011 гг. и для летних сезонов 2010 и 2011 гг.;

-

• спутниковые данные о ТЦ в северо-западной части Тихого океана;

-

• данные о метеорологической обстановке в регионах прохождения трасс НЗ по композитным снимкам облачности со спутников NOAA;

-

• данные о сопутствующей гелиогеомагнитной возмущенности (индексы K p, D st, F 10.7).

Схема трасс НЗ, проходящих в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока (ИСЗФ СО РАН, ИКИР ДВО РАН), представлена на рис. 1. Трассы Магадан–Иркутск (протяженность около 3000 км) и Хабаровск–Иркутск (протяженность около 2000 км) ориентированы примерно вдоль широты, тогда как трасса Норильск–Иркутск ориентирована вдоль меридиана (протяженность порядка 2100 км). Приемный пункт для регистрации сигналов НЗ ионосферы находится в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, п. Торы, Бурятия (52° N, 103 E). Условия прохождения радиоволн на трассах Но-рильск–Иркутск и Магадан–Иркутск в значительной мере определяются состоянием субавроральной ионосферы и динамикой границ ее крупномасштабных структур с изменением уровня магнитной возму-щенности. Среднеширотная трасса НЗ Хабаровск– Иркутск была задействована только в 2009 г., сама трасса и ее средняя точка наиболее близки к региону активной деятельности ТЦ в северо-западной части Тихого океана. Отметим, что средняя точка трассы – это область ионосферы, в окрестности которой происходит отражение радиосигналов и которая в основном определяет характер вариаций параметров, регистрируемых в пунктах приема сигналов. В результате модернизации передающих пунктов НЗ с 2005 г. стало возможным перейти к координированным наблюдениям с цифровой регистрацией сигналов на всех трассах НЗ со скважностью, соответствующей мировым стандартам (~5 мин). Экспериментальные данные, полученные с такой скважностью, позволили корректно выделять в анализируемых радиофизических данных короткопериодные колебания с периодами порядка десятков минут – часов.

Средние точки трасс НЗ существенно разнесены в пространстве:

-

• западнее пос. Подкаменная Тунгуска 60.8° N, 96.2° Е (трасса Норильск–Иркутск);

-

• юго-западнее Якутска 58.1° N, 123.3° Е (трасса Магадан–Иркутск);

-

• территория КНР 51.3° N, 119.7° Е (трасса Ха-баровск–Иркутск).

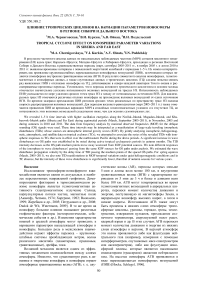

На рис. 2 приведены примеры ионограмм НЗ вдоль трассы Магадан–Иркутск для 10 ноября 2005 г.,

Рис . 1 . Схема трасс наклонного зондирования .

Рис . 2 . Ионограммы НЗ вдоль трассы Магадан – Иркутск для 10 ноября 2005 г . в последовательные моменты времени .

на которых видны характерные особенности на верхних лучах (так называемые «серпы»), перемещающиеся со временем в область меньших задержек, т. е . с низких на высокие частоты. На основе численного моделирования, приведенного в работе [Вертоградов и др., 2005], показано, что «серпы» на ионограммах НЗ обусловлены влиянием ПИВ.

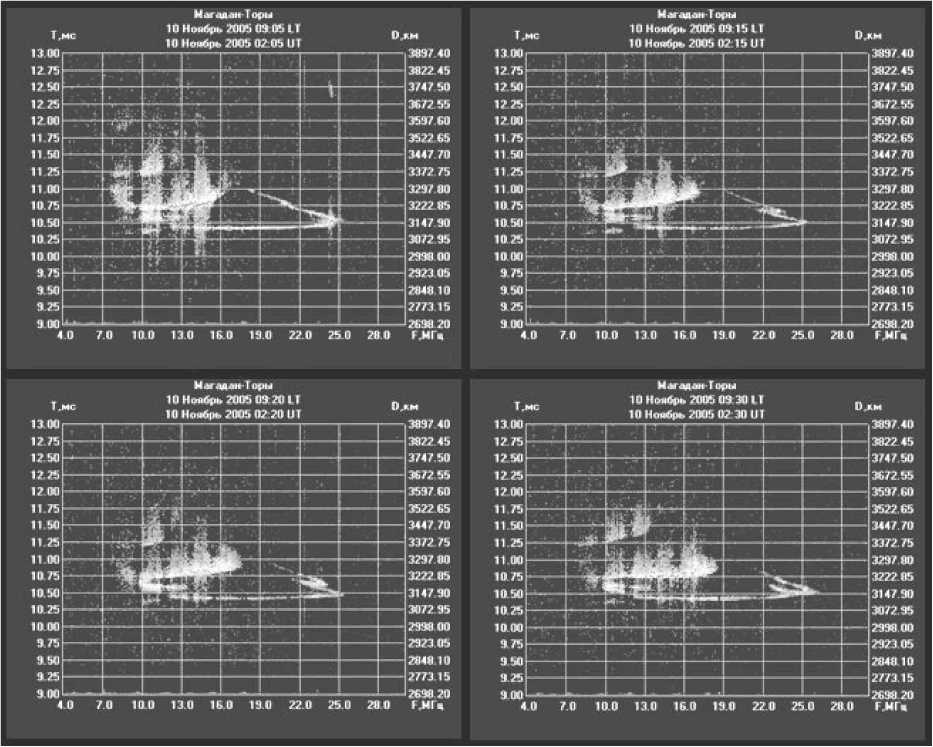

На рис. 3 показан пример временной зависимости МНЧ. Разброс экспериментальных данных относительно медианных значений МНЧ за период эксперимента (сплошная линия) обусловлен наличием в отдельные дни ПИВ, вызванных распространением в ионосфере ВГВ.

Информацию о ТЦ на северо-западе Тихого океана мы получали с использованием электронной базы спутниковых данных глобального тропического циклогенеза «Глобал-ТЦ» [Покровская, Шарков, 2011] и данных Астрономической обсерватории Гавайского университета [ edu/Tropical/Data].

Анализ экспериментальных данных выполнялся с помощью разработанных в ИСЗФ СО РАН методики и алгоритма поиска периодичностей для временных рядов [Куклин и др., 2000; Орлов, Ильин, 2000; Черниговская и др., 2010а]. Как показал опыт работы с ионосферными данными, из-за наличия значительных погрешностей в этих данных и их ограниченности по длительности записей нет необходимости в усложнении алгоритма обработки.

Рис . 3 . Временная зависимость МНЧ для трассы Ма - гадан – Иркутск в сентябре 2008 г .

К анализируемым временным рядам экспериментальных данных по МНЧ сигналов НЗ применялся метод частотного анализа для поиска периодичностей в диапазоне периодов от десятков минут до нескольких часов . После удаления из исходных рядов данных по МНЧ приливных гармоник рассчитывалась матрица значений величин Ri ( t , Ti ), характеризующих «энергетику» колебаний с исследуемыми периодами Ti . Расчеты текущих спектров R i проводились в скользящем режиме обработки на сетке из i периодов с шагом 0.5 ч. Минимальный период равнялся 30 мин, а максимальный – 5 ч. Выявленные в результате проведенного спектрального анализа усиления энергетики спектра сигнала на определенных частотах (периодах)

интерпретировались как проявление ПИВ , связанных с распространением в ионосфере ВГВ .

Результаты анализа данных

При решении задачи о возможности регистрации проявлений деятельности ТЦ в вариациях ионосферных параметров существенным является вопрос о выявлении других возможных источников волновых возмущений, локализованных в нижележащих слоях атмосферы. Это могут быть землетрясения, метеорологические фронты непосредственно в регионах получения экспериментальных данных, солнечный терминатор и т. п. Доминирующим фактором в термодинамическом режиме ионосферы является гелиогеомагнитная активность. Поэтому для эффективного разделения возмущений при анализе учитывались поток солнечного радиоизлучения F 10.7 на длине 10.7 см (в ед. 10–22 Вт/(Гц·м2)) и геомагнитные индексы K p , D st . Помимо гелиогеомаг-нитной возмущенности, мы учитывали метеорологическую обстановку в подыоносферных регионах средних точек трасс НЗ, поскольку прохождение атмосферных фронтов (и обычных циклонов, и других погодных систем) также может быть источником ВГВ. По композитным снимкам облачного покрова со спутников серии NOAA отмечалось время прохождения атмосферных фронтов через регионы средних точек рассматриваемых трасс НЗ.

Из таблицы видно, что за семь анализируемых лет в акватории северо-запада Тихого океана действовали 27 ТЦ (учитывались ТЦ категории «тропический шторм» и выше). Из них было выделено 15 ТЦ, частично или полностью наблюдавшихся в спокойной гелиогеомагнитной обстановке. В осенние месяцы 2005–2011 гг., в периоды активного тропического циклогенеза, наблюдался 21 ТЦ, из них 13 – супертайфуны. В отдельные годы несколько циклонов действовали одновременно или плотно следовали друг за другом. В июле–августе 2010 и 2011 гг. наблюдались шесть ТЦ, из них два – супертайфуны. В весенние месяцы ТЦ не было.

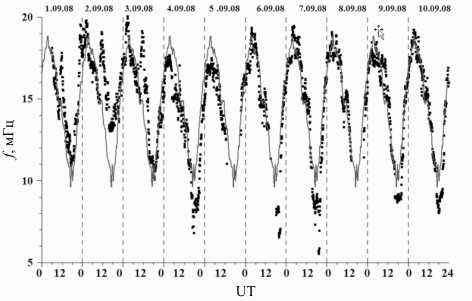

Период 2008–2009 гг. характеризовался низкой интенсивностью активных событий на Солнце и сопутствующих им геомагнитных возмущений (рис. 4). Это очень благоприятствовало исследованиям ионосферных возмущений, связанных с влиянием ТЦ.

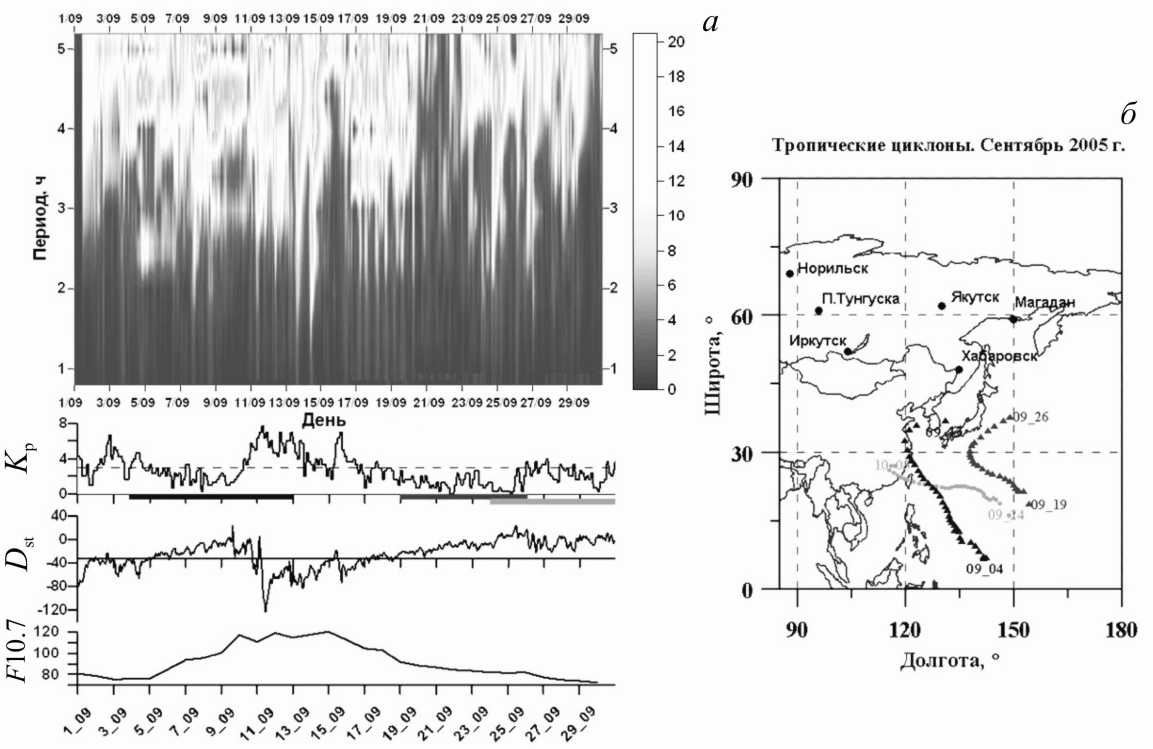

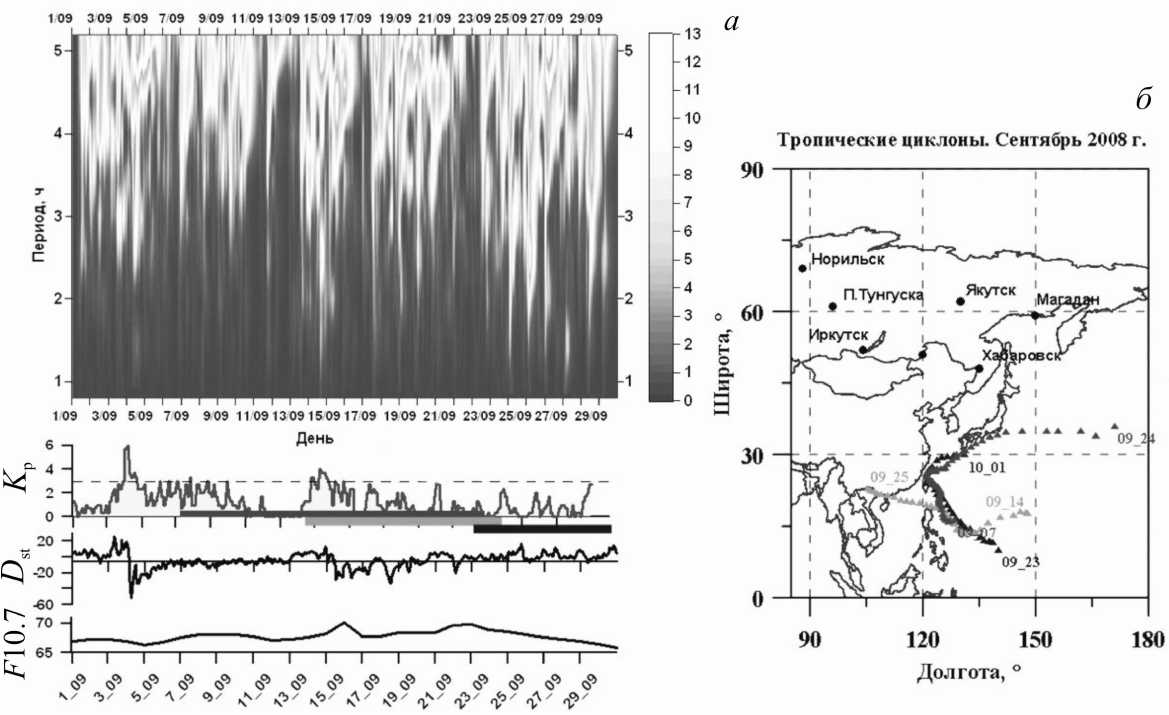

На рис. 5 и 6 приведены текущие спектры МНЧ на трассе Магадан–Иркутск для сентября 2005 г. (фаза спада 23-го солнечного цикла) [Черниговская и др., 2008а, б, 2009, 2010а] и для сентября 2008 г. (минимум солнечной активности) [Черниговская и др., 2010б].

Вспышка класса X17 (пятая в списке самых мощных за все время регулярных рентгеновских наблюдений с 1975 г.) произошла на Солнце 7 сентября 2005 г., вслед за ней 9 сентября 2005 г. наблюдалась вспышка класса Х6.2. С 11 по 14 сентября 2005 г. зарегистрированы две очень большие магнитные бури: значение K p -индекса достигло 9– и D st =–139 нТл (рис. 5, а ). Из рис. 5, а видно, что периоды повышенной геомагнитной активности в первой половине сентября сопровождались существенным усилением волновой активности в ионосфере.

Рис . 4 . Солнечная активность в период экспериментов 2005–2011 гг .

В период, предшествовавший началу магнитной бури, на северо-западе Тихого океана развивался тайфун Khanun (05–11.09.2005), а затем во второй половине сентября, когда гелиогеомагнит-ная обстановка была спокойной, действовали тайфун Saola (20–26.09.2005) и супертайфун Longwang (25.09–02.10.2005) (рис. 5, б ; см. таблицу). Из рис. 5, а видно, что в периоды действия тайфунов также отмечалось усилением волновой активности, но ПИВ были слабее по мощности, чем ПИВ, наблюдавшиеся в сильно возмущенные геомагнитные периоды.

Сентябрь 2008 г. характеризовался в целом спокойной гелиогеомагнитной обстановкой, за исключением магнитного возмущения в начале сентября 2008 г. В это время не было ТЦ в акватории северо-запада Тихого океана. Геомагнитное возмущение вызвало всплеск волновой активности в ионосфере, что можно видеть на рис. 6, а по усилению мощности колебаний. Затем начали действовать, перекрывая друг друга, супертайфун Sinlaku (07–24.09.2008), тайфун Hagupit (14–25.09.2008) и супертайфун Jangmi (23.09–01.10.2008) (см. таблицу). В спокойных гелио-геомагнитных условиях в периоды развития ТЦ в ионосфере в области средней точки трассы Магадан– Иркутск отмечались прохождения ПИВ с энергетикой того же порядка (рис. 6, а ), что энергетика ПИВ при умеренной геомагнитной возмущенности в начале сентября 2008 г. [Черниговская и др., 2010б].

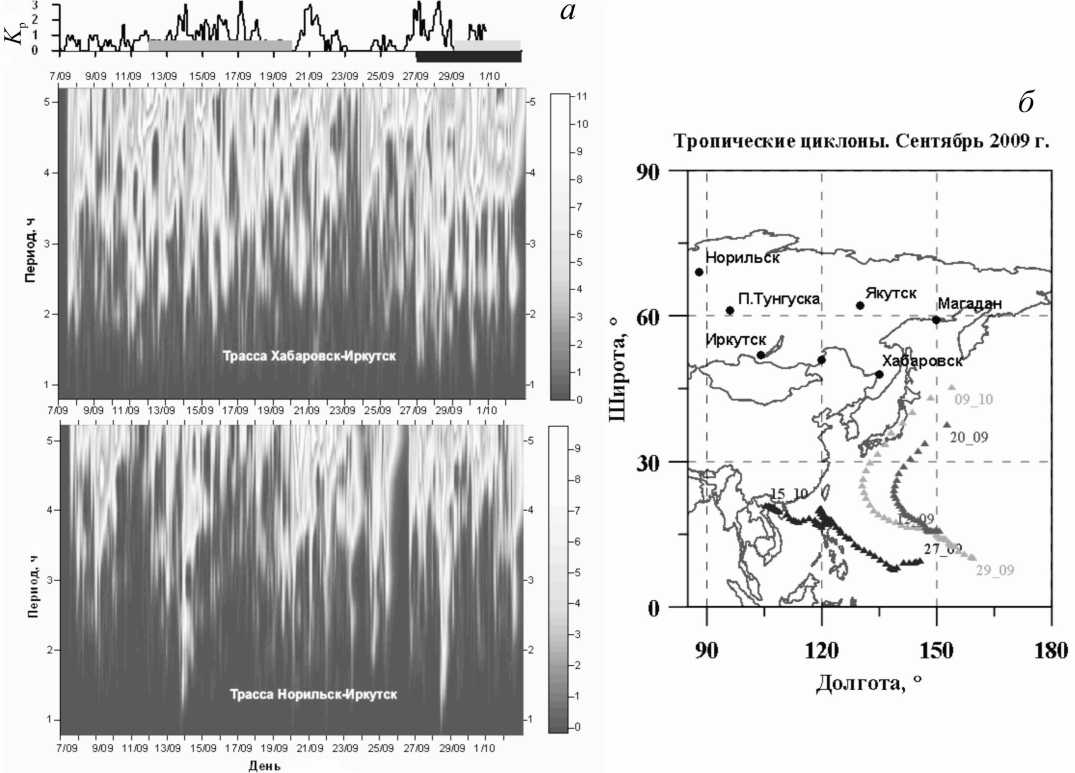

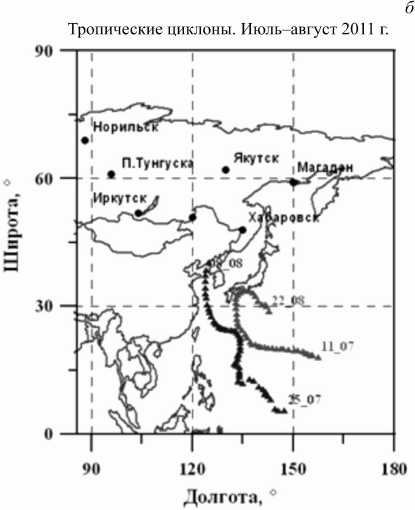

На рис. 7 представлены текущие спектры МНЧ для периодов 1–5 ч на широтной трассе Хабаровск– Иркутск и меридиональной трассе Норильск– Иркутск в сентябре 2009 г. [Черниговская и др., 2010б]. Из рисунка видно, что ПИВ в данном случае не связаны с усилениями гелиогеомагнитной возму-щенности. Не связаны эти ПИВ и с прохождением солнечного терминатора, так как их длительность порядка суток и более. Источниками наблюдаемых ПИВ могли быть ТЦ в северо-западной акватории Тихого океана: супертайфуны Choi Wan, Parma и Melor (см. таблицу), причем отклик ионосферы на прохождение волновых возмущений от одних предполагаемых источников ВГВ различен. В первую очередь это , возможно, связано с различной удаленностью средних точек трасс НЗ от регионов ТЦ, а также с тем, что сам источник ВГВ в процессе развития ТЦ изменяется по интенсивности и меняет свои координаты. Существует, по-видимому, связь и с геометрией взаимного расположения трасс НЗ относительно

ТЦ в отдельные сезоны 2005–2011 гг .

|

Годы |

Сезоны |

||||

|

Весна |

Лето |

Осень |

|||

|

Количество ТЦ |

Количество ТЦ |

ТЦ и их категории * |

Количество ТЦ |

ТЦ и их категории * |

|

|

2005 |

0 |

не было измерений на трассах НЗ |

5 |

Тайфун -4 KHANUN 05–11.09.2005 Тайфун -2 SAOLA 20–26.09.2005 Супертайфун -4 LONGWANG 25.09–02.10.2005 TS TEMBIN 07–11.11.2005 Тайфун -1 BOLAVEN 13–20.11.2005 |

|

|

2006 |

0 |

не было измерений на трассах НЗ |

3 |

Супертайфун -5 IOKE 19.08–05.09.2006 Тайфун -4 SHANSHAN 10–17.09.2006 Супертайфун -5 YAGI 17–24.09.2006 |

|

|

2007 |

0 |

не было измерений на трассах НЗ |

4 |

Тайфун -2 FITOW 28.08–07.09.2007 TS DANAS 07–11.09.2007 Тайфун -4 NARI 12–16.09.2007 Супертайфун -4 WIPHA 15–19.09.2007 |

|

|

2008 |

0 |

не было измерений на трассах НЗ |

3 |

Супертайфун -4 SINLAKU 07–24.09.2008 Тайфун -4 HAGUPIT 14–25.09.2008 Супертайфун -5 JANGMI 23.09–01.10.2008 |

|

|

2009 |

0 |

не было измерений на трассах НЗ |

3 |

Супертайфун -5 CHOI WAN 12–20.09.2009 Супертайфун -4 PARMA 27.09–14.10.2009 Супертайфун -5 MELOR 29.09–08.10.2009 |

|

|

2010 |

0 |

2 |

Тайфун -1 CONSON 11–17.07.2010 Тайфун -1 CHANTHU 18–22.07.2010 |

3 |

Тайфун -3 FANAPI 14–20.09.2010 Тайфун -2 MALAKAS 20–25.09.2010 Супертайфун -5 MEGI 13–23.10.2010 |

|

2011 |

0 |

4 |

Тайфун -4 MA-ON 11–22.07.2011 Тайфун -1 NOCK_TEN 24–30.07.2011 Супертайфун -5 MUIFA 25.07–08.08.2011 Тайфун -1 MERBOK 03–08.08.2011 |

не было измере ний на трассах НЗ |

|

|

Итого |

0 |

6 |

21 |

||

* Категории ТЦ ( в соответствии со шкалой Саффира – Симпсона ): TD – тропическая депрессия ; TS – тропический шторм ; 1 – тайфун ( минимальный ); 2 – тайфун ( умеренный ); 3 – тайфун ( значительный ); 4 – тайфун , супертайфун ( мощ ный ); 5 – супертайфун ( катастрофический ).

Рис . 5 . Текущий спектр МНЧ для периодов Ti =1–5 ч в сентябре 2005 г . на трассе НЗ Магадан – Иркутск с сопутст вующей гелиогеомагнитной возмущенностью ( индексы K p, D st и F 10.7), а также с периодами действия ТЦ ( отмечены горизонтальными полосами на временной оси графика для K р ) ( а ); траектории ТЦ , действовавших в сентябре 2005 г . в северо - западной акватории Тихого океана ( б ).

Рис . 6 . Текущий спектр МНЧ для периодов Ti =1–5 ч в сентябре 2008 г . на трассе НЗ Магадан – Иркутск с сопутст вующей гелиогеомагнитная возмущенностью ( индексы K p, D st и F 10.7), а также с периодами действия ТЦ ( отмечены горизонтальными полосами на временной оси графика для K р ) ( а ); траектории ТЦ , действовавших в сентябре 2008 г . в северо - западной акватории Тихого океана ( б ).

Рис . 7 . Текущие спектры МНЧ для периодов 1–5 ч на трассах Хабаровск – Иркутск и Норильск – Иркутск , индекс гео магнитной активности K р в сентябре 2009 г ., а также периоды действия ТЦ ( отмечены горизонтальными полосами на временной оси графика для K р ) ( а ); траектории ТЦ , действовавших в сентябре 2009 г . в северо - западной акватории Ти хого океана ( б ).

траекторий ТЦ, т. е . интенсивность ионосферных эффектов ТЦ может зависеть от угла между направлением распространения волнового возмущения и линией, соединяющей средние точки трасс НЗ с положением ТЦ.

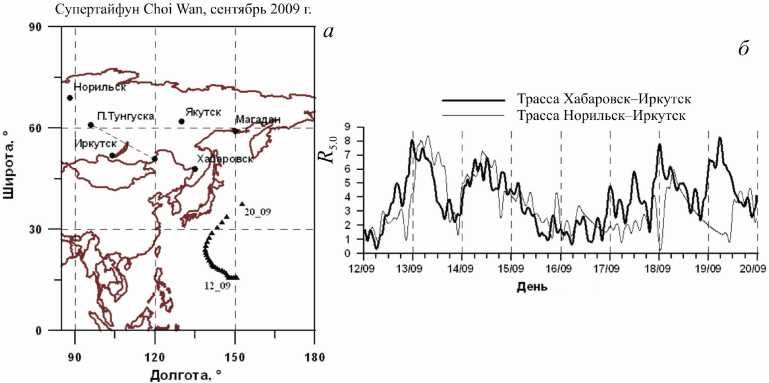

В предположении о том, что источником наблюдаемых ПИВ по данным о МНЧ сигналов НЗ на рассматриваемых трассах служат волновые пакеты, генерируемые при прохождении ТЦ, была предпринята попытка оценить скорость распространения ПИВ [Черниговская и др., 2010б]. На рис. 8 приведены траектория движения супертайфуна Choi Wan, действовавшего 12–20 сентября 2009 г. (панель а ), и временные зависимости интенсивностей R i колебаний с периодом T i =5 ч для этого же временного интервала (панель б ). Расстояние между средними точками трасс Хабаровск–Иркутск и Норильск– Иркутск (штриховая линия на карте рис. 8, а ) составляет ~1800 км. Задержка ∆ между последовательными прохождениями ПИВ региона средней точки трассы Хабаровск–Иркутск, а затем региона средней точки трассы Норильск–Иркутск составляет ~3÷6 ч. Скорость распространения ПИВ может составлять от 170 до 90 м/с соответственно. Эти значения согласуются с результатами экспериментальных и теоретических оценок скоростей распространения ВГВ. По теоретическим оценкам [Ахмедов, Куницын, 2004; Куницын и др., 2007] скорость ВГВ от импульсного источника может составлять до 200– 300 м/с. По экспериментальным оценкам [Hocke,

Schlegel, 1996] скорость ВГВ может составлять от нескольких десятков до сотни метров в секунду.

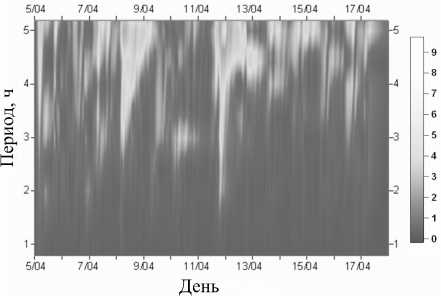

Частотный анализ МНЧ сигналов НЗ для рассматриваемых трасс был выполнен также для периодов весеннего равноденствия (март–апрель) 2005–2011 гг. Спектры вариаций МНЧ, полученные в спокойных гелиогеомагнитных условиях для весны, когда циклоническая активность в северо-западной части Тихого океана отсутствовала, можно рассматривать как фоновые. Проведено сравнение фоновых спектров со спектрами амплитуд возмущений, полученными в периоды тропического циклогенеза в сентябре. В весенние месяцы, в отсутствие ТЦ, также отмечались ПИВ с периодами 1–5 ч, но их интенсивность была значительно ниже (в полтора-два раза) интенсивности ПИВ в осенние периоды (рис. 9) [Черниговская и др., 2010б, 2011]. Этот факт дает основание отметить, что ТЦ (даже в достаточно удаленной зоне) может рассматриваться как источник волновых возмущений ионосферных параметров.

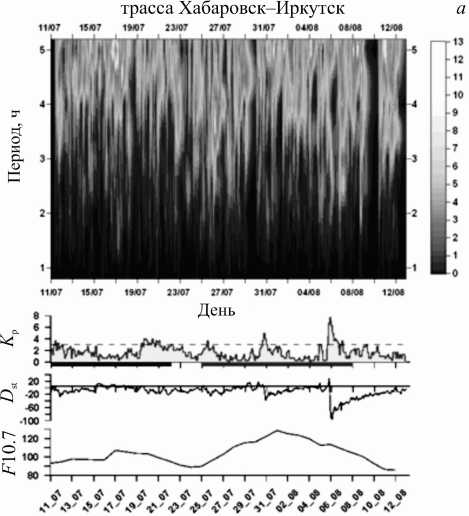

Две тысячи одиннадцатый год характеризовался нарастанием гелиогеомагнитной активности (рис. 4). Вспышки класса М6.0 и М9.3 произошли на Солнце 3–4 августа 2011 г. Вслед за ними 6 августа 2011 г. последовала сильная магнитная буря ( K p =8 и D st =–97 нТл; рис. 10, а ). Из рис. 10, а видно, что увеличение гелиогеомагнитной активности в эти дни сопровождалось существенным усилением вол-

Рис . 8 . Траектория движения ТЦ Choi Wan ( а ) и временные зависимости интенсивностей Ri колебаний для периода Ti =5 ч на трассах Хабаровск – Иркутск и Норильск – Иркутск ( б ) 12–20 сентября 2009 г .

Рис . 9. Текущий спектр МНЧ для периодов 1–5 ч на трассе Магадан – Иркутск в апреле 2009 г .

новой активности на всех трассах НЗ, причем на трассе Норильск–Иркутск волновая возмущенность была сильнее, чем на трассах, расположенных южнее .

Во второй половине июля 2011 г., когда в акватории северо-запада Тихого океана развивался тайфун Ma-on (11–22.07.2011) (рис. 10, б ; см. таблицу), гелиогеомагнитная обстановка была спокойной. В период, предшествовавший началу магнитной бури 6 августа 2011 г., действовал супертайфун Muifa (25.07–08.08.2011). В эти временные интервалы отмечались ПИВ с периодами 1–5 ч, но их интенсивность была несколько ниже интенсивности ПИВ , вызванных усилением гелиогеомагнитной возмущенности . По данным НЗ на трассе Хабаровск– Иркутск, средняя точка которой расположена наиболее близко к зоне действия тайфунов, усиление волновой активности во время действия ТЦ проявилось сильнее, чем на других трассах.

трасса Норильск Иркутск

Заключение

Проведенный частотный анализ выявил временные интервалы с повышенной энергетикой волнообразных колебаний по данным МНЧ сигналов НЗ на трассах Хабаровск–Иркутск, Магадан–Иркутск и Норильск– Иркутск в различные сезоны 2005–2011 гг., интерпретируемых как проявление ПИВ, источниками которых являются ВГВ с периодами 1–5 ч.

Рис . 10.

Рис . 10 . Текущие спектры МНЧ для периодов Ti =1–5 ч в сентябре 2008 г . на трассах НЗ Норильск – Иркутск , Ма - гадан – Иркутск и Хабаровск – Иркутск с сопутствующей гелиогеомагнитной возмущенностью ( индексы K p, D st и F 10.7), а также с периодами действия ТЦ ( отмечены гори зонтальными полосами на временной оси графика для K р ) ( а ); траектории ТЦ , действовавших в сентябре 2008 г . в северо - западной акватории Тихого океана ( б ).

Отклик, вызываемый в ионосфере гелиомагнитны-ми возмущениями, гораздо более интенсивный, чем связанный с метеорологическими эффектами. Поэтому исследовать проявления метеорологических эффектов в вариациях ионосферных параметрах можно только в спокойных гелиогеомагнитных условиях.

Получены свидетельства возможности проявления тропических циклонов в вариациях параметров ионосферы в дальней от региона источника возмущения зоне . По нашим оценкам, скорость распространения волновых возмущений составляет ~90–170 м/с .

Летом и осенью, в сезоны высокой циклонической активности в регионе северо-запада Тихого океана, в спокойных гелиогеомагнитных условиях отмечено существенное усиление интенсивности волновых возмущений на трассах НЗ с различным откликом ионосферы на прохождение волновых возмущений от одних источников ВГВ. Интенсивность наблюдаемых ПИВ уменьшалась по мере удаления трасс к западу от регионов развития ТЦ.

Весной, в отсутствие ТЦ, также отмечались ПИВ, но их интенсивность была значительно меньше интенсивности ПИВ летом и осенью, в периоды активного циклогенеза.

В рамках настоящей работы для некоторых ПИВ не удалось идентифицировать потенциальные источники ВГВ. Возможно, эти ПИВ связаны с откликами ионосферы на сезонные перестройки циркуляции верхней атмосферы в равноденственные периоды либо с какими-то другими источниками.

Работа выполнена в рамках проекта ОНЗ РАН № 8.2 «Исследование отклика ионосферы на экстремальные явления в нейтральной атмосфере в азиатском долготном секторе», а также при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 12-05-00865) и Министерства образования и науки РФ (ГК № 14.518.11.7065 и соглашение № 8388).