Влияние удобрений на урожайность свеклы столовой

Автор: Гаплаев М.Ш., Пивоваров В.Ф.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Овощеводство

Статья в выпуске: 2 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

В полевом опыте выявлено, что использование зеленого удобрения и мульчирование всходов местными органическими материалами и природными цеолитсодержащими глинами способствуют улучшению пищевого режима чернозема выщелоченного, что проявляется в росте содержания нитратного и суммы минерального азота, подвижного фосфора и оптимизации агрофизических свойств почвы. Это вызывает интенсификацию физиолого-биохимических процессов, происходящих в растения свеклы столовой и обеспечивает повышение урожайности свеклы на 14,9-34,9% массы корнеплодов на 11,8-16,3 г и выхода стандартной продукции на 3,1-7,2%. При этом выявлено улучшение биохимических и санитарно-гигиенических показателей качества корнеплодов.

Свекла столовая, зеленое удобрение, перегной, опилки, цеолит, плодородие почвы, фотосинтез, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/140223695

IDR: 140223695 | УДК: 631.8:635.11:631.559

Текст научной статьи Влияние удобрений на урожайность свеклы столовой

Одним из резервов стимуляции роста, развития, повышения урожайности и улучшения качества корнеплодов столовой моркови и свеклы, а также получения экологически чистой продукции, наряду с други- ми технологическими приемами, являются использование зеленого удобрения и местных органических материалов [5, 9, 12]. Применение сидератов способствует улучшению агрофизических свойств черноземных почв, что проявляется в улучшении структурно-агрегатного состава, снижении плотности и росте пористости. Так, в исследованиях, проведенных в лесостепи Среднего Поволжья, в первый год после запашки донника белого и редьки масличной количество агрономически ценных агрегатов возрастало на 12,0-12,2%, плотность почвы снижалась на 0,04-0,08%, а общая порозность увеличивалась на

3,8-5,4% [7]. Трансформация послеуборочных остатков и интенсивное образование подвижных форм гумусовых соединений, сопровождающееся образованием мобильных форм азота, более интенсивно происходят при заделке нетоварной части урожая в верхний (0-10 см) слой почвы [5 ,6].

Заделка биомассы узколистного люпина как сидерата в почву без использования минеральных удобре- ний положительно влияла на продуктивность культур зернового севооборота. Суммарный вынос NPK в звене севооборота после занятого пара возрос в 1.4 раза по сравнению с контролем. Глубокая заделка сидерата увеличивала вынос NPK в среднем в 2 раза, мелкая – только в 1,5 раза. Введение люпина в севооборот положительно трансформировало баланс NPK в его звене и порядок минимумов в дерново-подзолистой почве легкого гранулометрического состава [1].

Улучшение гумусного состояния, повышение биологической и ферментативной активности чернозема выщелоченного при использовании в качестве удобрения опилок способствует оптимизации агрофизических свойств почвы: коэффициент структурности возрастает на 0,04-0,36 ед.; количество водопрочных структурных агрегатов повышается на 2,5-11,5%; критерий водопрочности увеличивается с 223 до 244-388 ед.; равновесная плотность сложения снижается на 1,6-9,5%; общая пористость и пористость аэрации возрастают на 2-25% в зависимости от количества применяемых органических удобрений [9, 10].

Цеолитсодержащие породы, имеющие в своем составе клиноптилолит и кальцит, повышают коагулирующую способность коллоидов в почве, что способствует образованию водопрочной, ценной в агрономическом отношении структуры [8]. Так, в исследованиях, проведенных в лесостепи Среднего Поволжья под влиянием использования в мелиоративных дозах цеолита (18 и 36 т/га) содержание водопрочных агрегатов чернозема выщелоченного возрастало на 2,59,3%, плотность снижалась на 0,050,07 г/см3, а пористость возрастала на 1,6-2,4%. Под влиянием мелиоранта урожайность яровой пшеницы возрастала на 7,5-14,6%, кукуруза – на 11,7-17,5 и вико-овса – на 13,3-18,1% [3].

Цель работы – изучить влияние зеленого удобрения в виде донника белого однолетнего, а также мульчирующих материалов в виде древесных опилок, перегноя и цеолитов бентонитового типа Ирлит и Заманкул на рост, развитие и динамику формирования корнеплодов свеклы столовой.

Материалы и методы исследований

1. Схема опыта: 1 – Без удобрения (контроль), 2 – Сидерат (донник белый однолетний), 3 – Сидерат + мульчирование всходов опилками, 4 – Сидерат + мульчирование всходов перегноем, 5 – Сидерат + мульчирование всходов Ирлитом, 6 – Сидерат + мульчирование всходов Заманкулом. В качестве фона на всех вариантах использовались минеральные удобрения в норме N45P80K60.

Выращивали сорт столовой свеклы Бордо 237, густота стояния растений 285 тыс. растений/га. Исследования проводились в предгорной зоне республики (ГУП Госхоз «Орджоникидзевский»). Почва опытного участка – чернозем выщелоченный с близкой к нейтральной реакцией среды – рНКCl 6,0-6.2. Содержание гумуса (по Тюрину) в пахотном слое 4,2-4,3%, щелочногидролизуемого азота по Корнфильду 80-110 мг/кг почвы, подвижного фосфора по Труогу 40-48 и обменного калия по Бровкиной 280-300 мг/кг почвы. Площадь учетной делянки 24 м2, повторность 3-х кратная, размещение вариантов рендомизированное.

После уборки урожая предшествующей культуры (озимый ячмень) и подготовки почвы в конце второй -начале третьей декады июня высевали семена донника белого однолетнего узкорядным способом с нормой высева 12 кг/га. В середине октября (15-16 числа) зеленную массу донника измельчали и запахивали в почву на глубину 22-25 см. Мульчирование всходов проводили через 4-5 дней после появления массовых всходов. Расход мульчи составлял: при использовании опилок – 6 т/га, перегноя – 15 т/га, цеолитов – 6т/га. К мульчирова- нию всходов приступали через 4-5 дней после массовых всходов.

Результаты и обсуждение

Черноземные почвы, как правило, имеют благоприятные для растений физические свойства, однако структура пахотного поля в значительной степени распылена, поэтому требуется проводить мероприятия, направленные на улучшение структурного состояния. Использование зеленого удобрения, благодаря разрыхляющему действию корневой системы донника, а также лабильных гумусовых соединений, образующихся в процессе трансформации биомассы зеленого удобрения, обеспечивает острукту-ривание пахотного горизонта почвы [2, 5].

Использование на зеленое удобрение донника белого однолетнего позволило, в среднем за три года, обеспечить поступление в почву 39,1 т/га биомассы, в том числе 6,83 т/га сухого вещества. При этом отношение надземной биомассы к корневой системе составляло 7,7-4,3 соответственно для сырой и сухой биомассы. Содержание биогенных элементов существенно колебалось как по годам исследований, так и по продуктивным органам растений. Вне зависимости от года большее содержание азота (2,98-3,12%) характерно для надземной биомассы, что в 2,3-2,5 раза выше, чем у корней. Содержание фосфора, наоборот, было несколько выше в корнях (0,82-0,88%) чем в надземной (0,72-0,77%). По содержанию калия также преобладала надземная биомасса.

Суммарное поступление биогенных элементов за три года исследований составляло: азота – 263+22 кг/га, фосфора – 75+11 и калия 269+32 кг/га. При использовании мульчирующих материалов в почву дополнительно поступало 12-38 кг/га азота, 4-24 фосфора и 3- 352 кг/га калия. Вместе с тем следует отметить, что калий в ставе цеолитов практически не принимал участие в изменении калийного режима из-за заделки в поверхностный слой почвы и непродолжительного срока взаимодействия с ППК.

Содержание нитратного азота подвержено значительным сезонным колебаниям. В среднем за годы исследований минимальное содержание этой формы азота характерно для периода уборки корнеплодов (2,3-4,2мг/кг почвы), а наибольшее количество N-NO3, выявлено в фазы трех пар листьев – пучковой спелости (12,0-20,4 мг/кг). В период от всходов до третьей пары листьев благодаря процессам нитрификации содержание этой формы азота возрастало в 4,1-4,8 раза, а в последующем, из-за поглощения растениями и протекания сложных микробиологических процессов снижалось в 1,3-12,3 раза.

В среднем за период вегетации при использовании удобрений содержание нитратного азота изменялось следующим образом: под влиянием сидерата оно возрастало на 2,3 мг/кг почвы, перегноя – на 1,3, а агроруды не оказывали существенного влияния на данный показатель.

Аммонийный азот является менее динамичной формой по сравнению с нитратным. В среднем за три года исследований наибольшие его значения (12,8-15,6 мг/кг почвы) также характерны для фазы трех пар листьев, а наименьшие – для уборки (5,36,8 мг/кг). В среднем за период вегетации под влиянием изучаемых приемов содержание этой формы азота менялось менее существенно, чем нитратной. Так, при использовании зеленого удобрения оно возрастало на 17,4%, перегноя на фоне сидерата – на 6,6%.

В среднем за период вегетации содержание минерального азота возрастало под влиянием зеленого удобрения на 4,1 мг/кг почвы. Наибольшего значения этот показатель достигал при внесении перегноя на фоне зеленого удобрения – 22,7мг/кг почвы, что на 35,1% выше, чем в контрольном варианте.

Плодородие почв в значи- тельной степени определяется содержанием подвижных легкорастворимых форм фосфатов. В связи с этим одной из важнейших задач современного земледелия является создание в почве оптимального фосфатного уровня для растений [11]. В черноземах фосфор представлен в основном солями кальция и магния ортофос-форной и метафосфорной кислот. Подвижность их зависит от содержания гумуса, состава и свойств почвенных коллоидов, а также реакции среды.

В условиях полевого опыта, в среднем за три года исследований, содержание подвижного фосфора характеризовалось наибольшим количеством в период пучковой зрелости (43,548,0 мг/кг почвы), наименьшим (38,0-40,9мг/кг) – в период посева. Динамика этого показателя обусловлена, на наш взгляд, как снижением интенсивности процессов мобилизации органических форм фосфора во второй половине вегетации, так и потреблением его на образование урожая.

Под влиянием зеленого удобрения, в среднем за вегетацию, оно возрастало на 2,4 мг/кг почвы, а использование органических материалов и агроруд вызывало дальнейшую тенденцию роста на 1,0-1,8 мг/кг почвы. По годам исследований выявленные тенденции в изменении содержания Р2О5 в основном были однотипными.

В среднем за годы исследований содержание обменного калия, как и других форм элементов питания, также носило сезонный характер. При этом наибольшее его количество характерно для периода пучковой спелости корнеплодов, наименьшее – для периода посева свеклы столовой. Амплитуда изменений обменного калия за период вегетации не превышала 4-10%. Под действием удобрений количество К2О возрастало незначительно (на 7-13 мг/кг почвы). Использование органических удобрений и мульчирующих материалов не оказывало существенного влияния на данный показатель плодородия почвы.

Черноземные почвы имеют чаще всего благоприятные для растений физические свойства, однако структура пахотного слоя в значительной степени распылена, поэтому требуется проводить мероприятия, направленные на улучшение структуры почвы (посев многолетних трав, внесение органических удобрений и др.).

В наших исследованиях под влиянием сидерата плотность пахотного слоя, за счет оструктуривания, в среднем за три года исследований, снижалась на 0,07 г/см3, а при добавлении мульчирующих материалов совместно с сидерацией – на 0,09-0,12 г/см3. При этом, за счет улучшения порового пространства возрастала и общая пористость пахотного слоя почвы с 44,56 до 47,3-48,6%.

Улучшение агрофизических свойств и пищевого режима чернозема выщелоченного обеспечивало более интенсивное прохождение физиолого-биохимических процессов у свеклы столовой.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений столовой свеклы сорта Бордо 237 выявили различия в темпах развития растений свеклы в зависимости от использования зеленого удобрения и мульчирования всходов.

Появление всходов в контрольном варианте отмечали на 17-е сутки от посева, а где применяли сидерацию – на 15-е сутки (табл. 1). Образование первой пары настоящих листьев при использовании зеленого удобрения и мульчировании всходов опилками опережало контроль на трое суток, а перегноем и природными цеолитами на четверо суток. Такая закономерность сохранялась и по наступлению фаз образования 5-6 листьев и пучковой зрелости. Наступление технической зрелости корнеплодов сорта Бордо 237 в вариантах с сидерацией почвы и мульчированием всходов отмечали через 101-104 сутки, в контроле – на 107-е сутки от массовых всходов.

1. Наступление фенологических фаз свеклы столовой (сорт Бордо 237, среднее за 2008-2010 годы) Варианты опыта Число суток от посева до массовых всходов от массовых всходов до образования 1 пары настоящих листьев образования 5-6 листьев пучковой зрелости технической спелости Контроль 17 15 25 64 107 Сидерат 15 12 22 59 104 Сидерат + опилки 15 12 21 54 102 Сидерат + перегной 15 11 20 52 100 Сидерат + Ирлит 15 11 20 53 101 Сидерат + Заманкул 15 11 20 53 101

В исследованиях на лугово-черноземной почве лесостепи Среднего Поволжья использование вики яровой и редьки масличной значительно усиливало обменные процессы фотосинтеза, что играет ведущую роль в создании конечного урожая. Величина фотосинтетического потенциала под влиянием сидератов возрастала на 10-18%, чистая продуктивность фотосинтеза – на 2,3-4,6%. Определение содержания хлорофилла в листьях растений картофеля показало, что концентрация пигмента увеличивается при использовании зеленого удобрения на 6-11% [4].

Изучаемые агроприемы вызывали определенные изменения в накоплении листьями сухого вещества, сахаров и хлорофилла. Под влиянием сидерата и мульчирования всходов содержание сухого вещества возрастало на 2,7-3,5%, сахаров – на 0,51,0% и хлорофилла на 4,2-8,0 мг% в сравнении с контролем. При этом наиболее благоприятные биохимические показатели в листьях характерны для вариантов, где зеленое удобрение совмещали с мульчированием всходов перегноем.

Использование сидерата и мульчирование всходов оказывало существенное влияние на формирование надземной части растений свеклы столовой.

К началу формирования корнеплодов (10-12 мая) масса сырой надземной массы 1 растения в среднем за 3 года составляла в контроле 60,4 г, а в вариантах с сидерацией и мульчированием – 67,0-70,2 г. При этом в разные годы этот показатель был неодинаковым в зависимости от погодных условий. Так, в 2010 году, когда температура воздуха была на 5-6°С выше средних многолетних данных, масса листьев составляла 52,3-67,6 г., а в 2009 году – 64,1-72,8 г.

Нарастание ассимиляционной поверхности листьев проходило сле- дующим образом. В фазе массовых всходов площадь листьев по всем вариантам составляла 0,2 дм2, в начале формирования корнеплодов (12-13 мая) варианты с сидерацией и мульчированием всходов органическими материалами сформировали в среднем на 1 растение 33,1-36,0 дм2 против 29,7 дм2 в контроле (табл. 2). К технической спелости корнеплодов этот показатель был соответственно 72,4-81,2 дм2и 68,9 дм2.

Такое увеличение нарастания ассимиляционной поверхности связано с тем, что при заделке в почву бобового сидерата и мульчировании всходов органическими материалами (опилки, перегной, природные цеолиты) происходит оптимизация физических свойств почвы, улучшается водный, воздушно – газовый, пищевой режимы и растения лучше развиваются [3, 4, 9, 10].

В наших опытах под влиянием сидерата и мульчирования всходов,

2. Динамика формирования площади листьев свеклы столовой (дм2, в среднем на 1 растение, 2008-2010 годы) Варианты опыта Массовые всходы Начало формирования корнеплодов Техническая спелость Среднее Контроль 0,2 29,7 68,9 32,5 Сидерат 0,2 33,1 72,4 35,2 Сидерат + опилки 0,2 34,2 73,6 36,0 Сидерат + перегной 0,2 36,0 81,2 39,1 Сидерат + Ирлит 0,2 35,7 80,8 38,9 Сидерат + Заманкул 0,2 35,6 80,9 38,9 3. Товарная урожайность свеклы столовой в зависимости от использования зеленого удобрения и мульчирования всходов Варианты опыта Урожайность, т/га Средняя масса корнеплодов, г Выход стандартной продукции, % 2008 2009 2010 Средняя за три года Контроль 32,5 32,9 29,1 31,5 195,8 84,1 Сидерат 37,6 36,5 34,5 36,2 207,6 87,2 Сидерат + опилки 38,8 38,9 35,4 37,7 209,7 88,7 Сидерат + перегной 43,5 43,5 40,8 42,6 212,1 91,3 Сидерат + Ирлит 42,5 44,6 40,4 42,5 210,4 90,8 Сидерат + Заманкул 44,6 42,2 40,1 42,3 210,5 91,0 НСР0,5 2,8 4,11 3,86 - - - суммарная за вегетационный период, ниями второй степени (рис. 1). последующие периоды вегетации. площадь листьев существенно воз- Решение соответствующих уравне- При этом в фазу смыкания интенсив- росла и составила 32,1-33,6 тыс./м2, а в контрольном варианте – 27,8 тыс./м2 на 1 га.

Под влиянием зеленого удобрения урожайность корнеплодов возраста- ла, в зависимости от погодных условий в периоды проведения исследований на 3,6-5,4 т/га (в среднем за три года – на 4,7 т/га или на 14,9%) (табл. 3). Под влиянием мульчирования всходов опилками и перегноем на фоне сидерата прирост урожайности достигал 6,211,1 т/га (19,6-35,2% к контролю). Использование для мульчирования природных цеолитсодер-жащих глин Ирлит и Заманкул обеспечивало примерно одинаковую прибавку урожайности – 34,9-34,2% к контролю. Такое превышение продуктивности культуры произошло за счет улучшения пищевого режима почвы и ее агрофизических свойств, ускорения темпов роста и развития растений, а также лучшей фотосинтетической деятельности свеклы в посевах, что подтверждают результаты математической обработки экспериментальных данных.

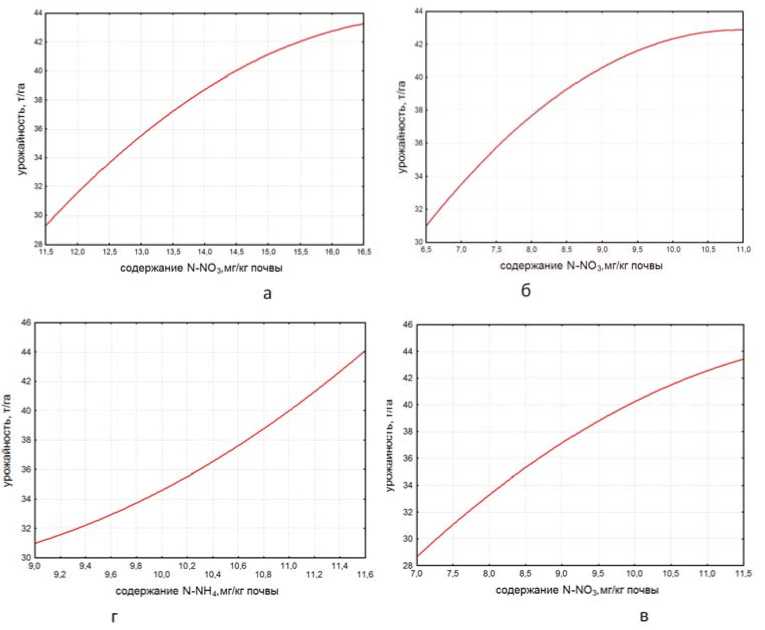

Статистическая обработка экспериментального материала позволила установить, что между содержанием нитратного азота, определенного в отдельные периоды вегетации, и урожайностью свеклы столовой существуют адекватные зависимости, описываемые полиномиальными уравне- ний и их графическая интерпретация позволили установить, что в период пучковой спелости повышение содер- жания N-NO3 на 1,0 мг/кг почвы обеспечивает рост продуктивности корне- плодов на 2,2-2,8 т/га. Выявленный характер зависимости сохранялся и в

Рис. 1. Зависимость урожайности (у) корнеплодов свеклы столовой (среднее за 2008-2010 годы) от содержания (х) нитратного азота: а- в период пучковой спелости; б – интенсивного роста корнеплода; в - среднее за вегетацию; г – аммо-

нийного азота, среднее за вегетацию

а: у = -77,4 + 13,8x - 0,392x2

б: y = -29,1 + 13,1x - 0,600x2

в: y = -25,3 + 10,4x - 0,385x2

г: y = 79,3 - 13,4x + 0,897x2

ного роста корнеплодов аналогичное увеличение содержания нитратного азота обеспечивало прирост урожай- ности на уровне 3,3-3,8т/га. Cледует отметить, что представленные урав- нения регрессии характеризовались высокой адекватностью (уровень

r2 = 0,816

r2 = 0,785

r2 = 0,785

r2 = 0,891

значимости не менее 78-89%).

Математическая обработка представленного материала позволила установить, что между содержанием обменной формы аммония и урожайностью корнеплодов существует определенная зависимость (рис. 1в). Решение представленного уравнения позволило выявить, что повышение Nамм. на 0,5 мг/кг почвы, в среднем за вегетацию, обеспечивает рост продуктивности свеклы на 3,5-4,0т/га. Уровень значимости уравнения регрессии составляет 89%.

Использование зеленого удобрения и мульчирование посевов оказывали положительное влияние на биохимический состав корнеплодов свеклы столовой. Содержание сухого вещества и сахаров в контроле составило 16,2% и 11,3%, а при использовании удобрений – 17,318,3 и 12,2-13,2% соответственно, витамина С корнеплода накапливали в контроле 15,0 мг %, других вариантах – 16,0-17,0 мг %. Отмечено суще- ственное снижение содержания нитратов в продукции до 753-776 против 815 мг/кг в контроле (ПДК=1500).

Таким образом, использование зеленого удобрения и мульчирование всходов местными органическими материалами и природными цео-литсодержащими глинами способствует улучшению пищевого режима чернозема выщелоченного, что проявляется в росте содержания нитратного и суммы минерального азота, подвижного фосфора и оптимизации агрофизических свойств почвы. Это вызывает интенсификацию физиолого-биохимических процессов, происходящих в растения свеклы столовой. В конечном итоге это обеспечивает повышение урожайности свеклы на 4,7-11,1 т/га, массы корнеплодов на 11,8-16,3 г и выхода стандартной продукции на 3,1-7,2%. При этом наблюдается улучшение биохимических и санитарно-гигиенических показателей качества корнеплодов.

EFFECT OF FERTILIZATION ON THE YIELD OF RED BEET

Gaplaev M.S. 1, Pivovarov V.F. 2

1Chechen State University,

364907, Chechen Republic, Groznyi, Sheripova street, 32

Список литературы Влияние удобрений на урожайность свеклы столовой

- Анисимова Т.Ю. Эффективность использования люпина узколистного на удобрение и баланс NPK в звене севооборота//Агрохимия, 2014. -№ 6.-С. 43-47.

- Басиев С.С. Сидеральные культуры -повышение плодородия почвы и урожая картофеля.//Земледелие. -2008, № 1. -С. 33.

- Королев А.А Изменение агромелиоративного состояния чернозема, выщелоченного под влиянием цеолитсодержащей породы, дефеката и органических удобрений в условиях лесостепного Поволжья. Автореферат дисс. канд. с.-х. наук. Пенза, 2007. -22 с.

- Корягин Ю.В., Корягина Н.В, Значение бактериальных препаратов и сидератов в биологизированном картофелеводстве//Нива Поволжья, 2014. -№ 4.-С. 53-60.

- Лебедева Т.Б., Надежкин С.М., Надежкина Е.В., Корягин Ю.В. Зеленое удобрение на черноземах лесостепи Правобережья Среднего Поволжья.//Агрохимия, 1998 № 3. -С. 38-44.

- Лебедева Т.Б., Надежкин С.М., Арефьева М.В. Трансформация растительного вещества и гумусное состояние чернозема выщелоченного при использовании удобрений и известкования//Агрохимия, 2006. -№ 11. -С. 18-25.

- Лебедева Т.Б., Надежкин С.М., Ковлягин А.Ф. и др. Плодородие почв и зеленое удобрение. Под ред. Лебедевой Т.Б., Надежкина С.М. Пенза.: Изд-во Полиграфист, 1997.-129 с.

- Лобода Б.П., Багдасаров В.Р., Фицуро Д.Д. Влияние удобрения на основе цеолитсодержащих трепелов Хотынецкого месторождения на урожайность и качество картофеля//Агрохимия, 2014. -№ 3.-С. 28-35.

- Надежкин С.М., Сибримов Н.И. Использование отходов производства фанеры в земледелии, Пенза.: РИО ПГСХА, 2004.-126 с.

- Надежкин С.М., Сибримов Н.И. Надежкина Е.В. Влияние отходов производства негорючей фанеры на гумусное состояние чернозема выщелоченного//Агрохимия, 2007. -№. 7.-С. 15-21.

- Сушеница Б.А. Фосфатный уровень почв и его регулирование. М.: Колос, 2007. -376 с.

- Цаболов П.Х., Айлярова З.Т. Влияние сидерации почвы и мульчирования посадок на продуктивность озимого чеснока//Гавриш, 2009, № 5. -С. 26-27.