Влияние угла раскрыва плоских коротких щелевых антенн микроволнового диапазона на их излучательные характеристики

Автор: Заярный В.П., Парпула С.А., Гирич В.С., Пономарев И.Н.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучались характеристики плоских симметричных щелевых антенн осевого излучения, размеры которых соизмеримы с длиной волны излучения (λ = 30 мм), имевших линейно расширяющийся раскрыв. При этом теоретически рассчитаны, экспериментально измерены и проанализированы диаграммы направленности исследовавшихся антенн для углов раскрыва 30°, 60°, 90° и 120°. Получено хорошее согласование экспериментально измеренных диаграмм направленности исследовавшихся антенн с разработанными математическими моделями на частоте 10 ГГц.

Плоская щелевая антенна, излучатель, диаграмма направленности, микроволновый диапазон, половинная мощность

Короткий адрес: https://sciup.org/140255917

IDR: 140255917

Текст научной статьи Влияние угла раскрыва плоских коротких щелевых антенн микроволнового диапазона на их излучательные характеристики

В настоящее время продолжается разработка и исследование новых образцов антенн и антенных устройств, которые являются важнейшими функциональными звеньями в радиотехнических системах (РТС). Учитывая существующую тенденцию к исследованию микроволнового диапазона и к миниатюризации РТС, разработка новых антенн с минимизацией их размеров и исследование их электродинамических и излучательных характеристик представляется важным и актуальным.

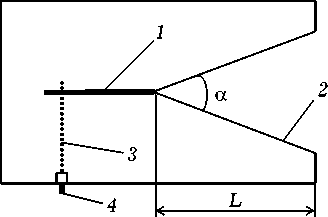

В данной работе теоретически и экспериментально исследовались диаграммы направленности (ДН) плоских симметричных антенн осевого излучения с линейно изменяющимся раскрывом (рис. 1), длина которых L была соизмерима с длиной волны излучения. Исследования проводились на частоте fg = 10 ГГц (длина волны Хд = 30 мм), а угол раскрыва антенн изменялся в пределах от 30° до 120° с интервалом 30°. Изменение угла раскрыва антенн производилось с целью изучения его влияния на форму ДН исследовавшихся антенн при их длине, соизмеримой с длиной волны излучения. В данном случае измерение ДН производилось для антенн, длина которых L = 1Хд = 30 мм (рис. 1), а угол раскрыва а имел одно из значений в указанных пределах. Мощность и частота излучения при этом остава- лись неизменными. Измерения проводились на установке, описанной в [1; 2].

Расчет диаграмм направленности для исследо- вавшихся плоских коротких симметричных ан- тенн, у которых изменение поперечного сечения раскрыва является линейным, производилось с использованием обобщенных модельных представлений, приведенных в [1], модифицирован- ных для случая коротких антенн. В этом случае шаг увеличения ширины щели нерегулярной на- правляющей структуры (раскрыва антенны [1])

выбирался согласно условию:

w n - w n - 1 = w n + 1 - w n

, Xq

= A w < — , 4,

где wn – ширина щели n -го регулярного участка направляющей структуры антенны, A w — шаг увеличения ширины щели нерегулярной направляющей структуры. Это условие оказалось вполне приемлемым для случая коротких антенн. При этом результирующее поле в дальней зоне пространства будет определяться суммированием вклада в излучение, вносимого каждым регулярным участком, согласно выражению [1]: N

E (0, ф) = £ E n (0, ф), (2)

n = 1

где E n (0, ф) — вклад в поле дальней зоны n -м участком, 0, ф — угловые координаты в

Рис. 1. Внешний вид исследовавшихся антенн: 1 – симметричная щелевая линия; 2 – линейно расширяющийся раскрыв; 3 – питающая микрополосковая линия; 4 – коаксиальный разъем

Е- плоскости и Н -плоскости, соответственно. Условие постоянства мощности, проходящей через каждый регулярный участок направляющей структуры антенны также сохраняется:

P n - 1 = P n = P n + 1 = const •

Мощность, проходящая вдоль n -го участка регулярной структуры, определяется согласно формуле

P n

2 n

Z n ,

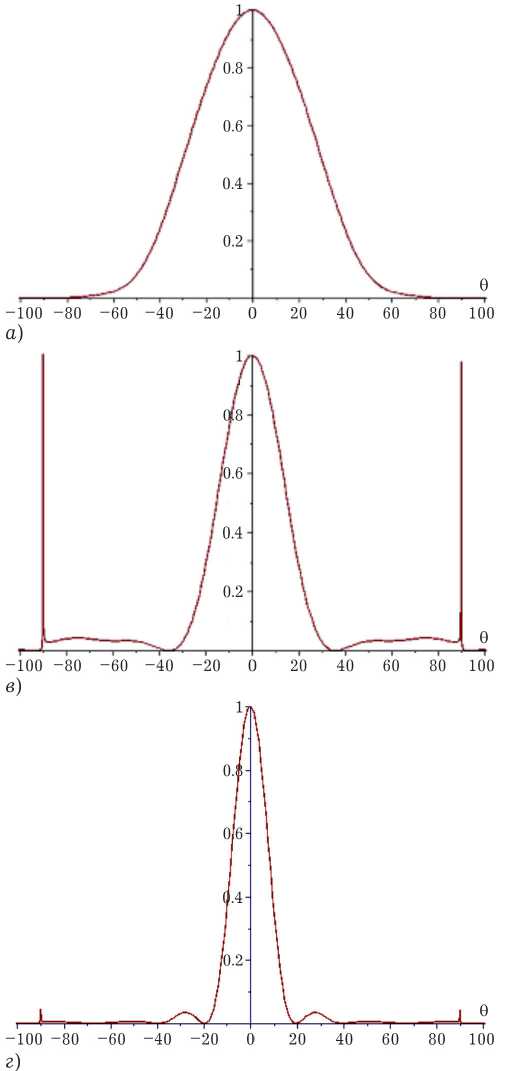

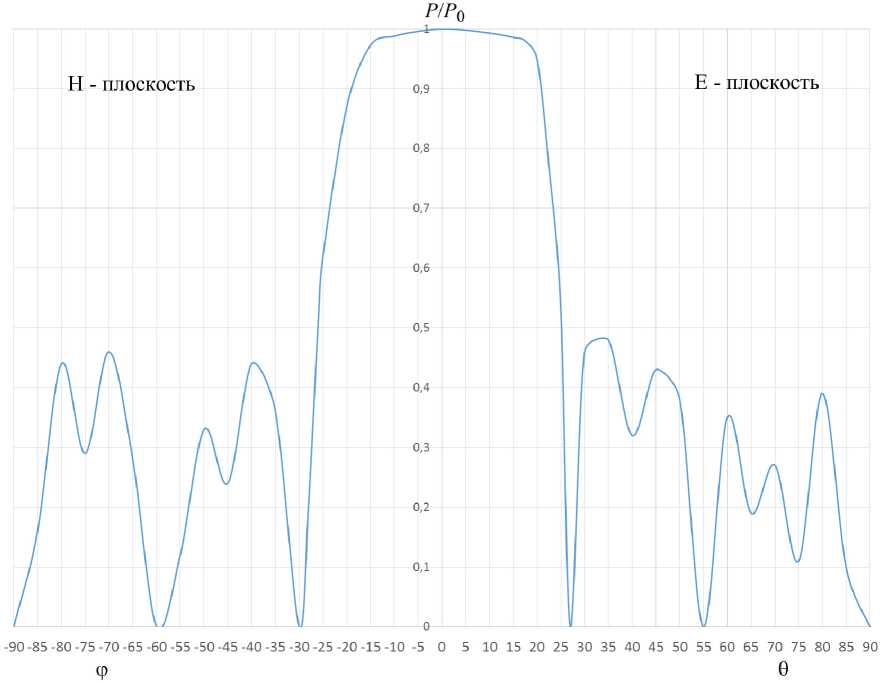

Рис. 2. Рассчитанные диаграммы направленности исследуемых антенн длиной L = 30 мм, для случаев: а ) а = 60 ° ; б ) а = 90 ° ; в ) а = 120 °

где Vn – разность потенциалов на n - м регулярном участке, а Zn – его волновое сопротивление. Выражение (2), с учетом (3), (4), заменив Vn на поперечную составляющую поля регулярной симметричной щелевой линией (СЩЛ) и положив P n = 1, можно записать [1]:

N

E (0, ф) = £ ./ Z n E 0 n (0, ф), n = 1

где E 0 n – поле излучения n -го регулярного участка, которое может быть определено по какой-либо модели антенны с щелью постоянной ширины, а Zn определяется по формуле [3]:

Z n

ln

60п2

(

2 H

— + w

2 H

w

.

^^^^^^»

Процедура ступенчатой аппроксимации может быть автоматизирована или произведена вручную. В данном случае расчеты показывают,

что для изучаемых коротких антенн результаты хорошо сходятся, когда значение A w = I 0 / 16.

Поперечная компонента электрической составляющей напряженности электромагнитно-

го поля для n -го регулярного участка антенны определяется следующим выражением [4]:

E 0 (0, ф) = j ™= w sin ? e " kr x

4n2 r

x

w /2 „jk 0 z' cos 0

L x' sin 0 cos ф x ekxx'

- w /2

dx '•

П j

1 + e 4 F

v

Здесь F ( v ) = J e - jt dt — интеграл Френеля,

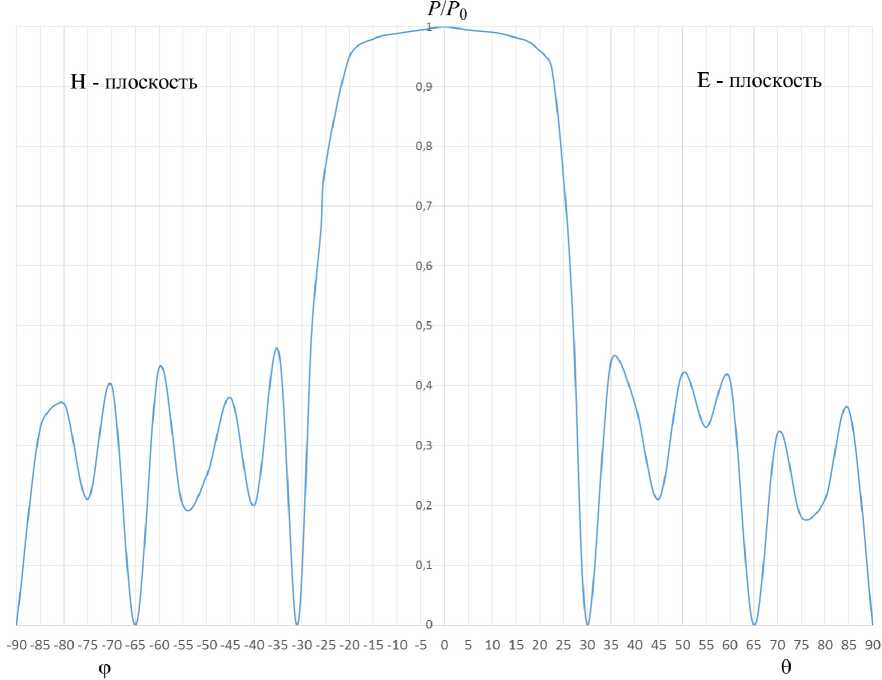

Рис. 3. Экспериментально измеренная диаграмма направленности для антенны с углом раскрыва 30 °

2knx' sin 9 (1 + cos ф)

v = 0---------------------.

V п to — частота электромагнитных колебаний на входе антенны, б — диэлектрическая проницаемость, k0 – волновое число, r – расстояние до рассматриваемой точки в дальней зоне (в нашем случае r = 3 м — расстояние от передающей, до приемной антенны), x и z – продольная и поперечная координаты направляющей структуры антенны (соответственно x' и z' — параметры интегрирования), j – мнимая единица, t – время.

Построение диаграмм направленности в случае постоянной ширины щели (для регулярных участков) в плоскостях Е и Н производится нормированием результатов при ф = п — для Е -плоскости и 9 = п /2 — для Н -плоскости.

На рис. 2, а–в приведены диаграммы направленности, полученные в результате моделирования с использованием приведенных выше формул (в Е-плоскости) для случая, когда длина антенны L = 30 мм, а углы раскрыва антенны имели значения 60°, 90° и 120°. Выявлено, что при приближении угла раскрыва а к значению 30°, форма ДН существенно искажалась, что, вероятно, свидетельствует о достижении границы применимости разработанной математической модели.

Из графиков, приведенных на рис. 2, видно, что при увеличении угла раскрыва α исследовавшихся антенн главный лепесток их ДН сужается. Его ширина по уровню половинной мощности составляет: для случая а = 60°-52°, для случая а = 90°-26°, а для случая а = 120°—16°. Следует также отметить, что в данном случае уровень боковых лепестков (УБЛ) не превышает значения 0,05 от максимального значения мощности излучения в направлении главной оси (при 9 = 0).

Для проведения экспериментальных исследований был изготовлен ряд натурных образцов подобных антенн (рис. 1), у которых угол раскрыва а также изменялся в пределах 30°-120° с интервалом 30°. Питание антенн производилось через коаксиальный разъем аналогично питанию антенн, описанных в [5]. Проектирование исследовавшихся антенн для достижения требуемых электродинамических свойств производилось с учетом основных положений, изложенных в [6–8].

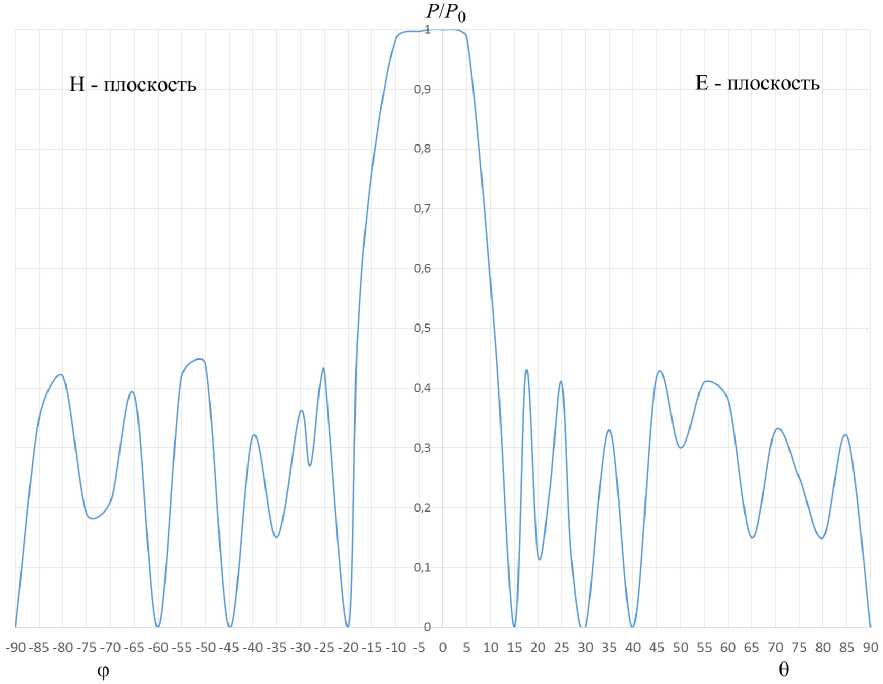

Рис. 4. Экспериментально измеренная диаграмма направленности для антенны с углом раскрыва 60 °

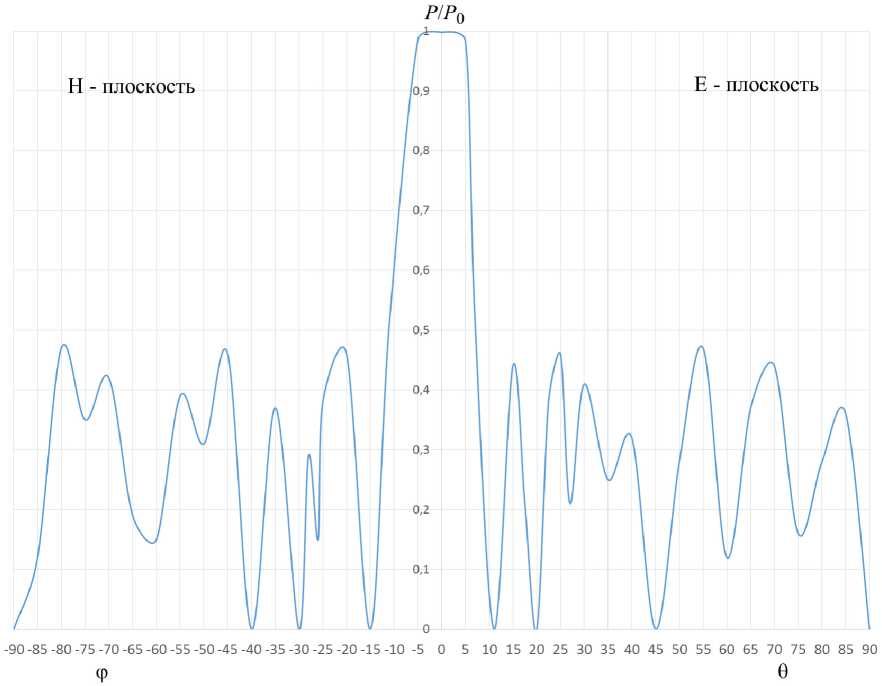

Рис. 5. Экспериментально измеренная диаграмма направленности для антенны с углом раскрыва 90 °

Рис. 6. Экспериментально измеренная диаграмма направленности для антенны с углом раскрыва 120 °

На рис. 3–6 приведены экспериментально измеренные диаграммы направленности для исследуемых антенн при углах раскрыва, соответственно, 30°, 60°, 90° и 120°. При этом, исходя из приблизительной симметрии ДН в плоскостях Е и Н (асимметрия, с учетом статистических данных, имела место в пределах 4°), на рисунках левые половины ДН приведены для плоскости Н , а правые – для плоскости Е .

Во всех случаях ширина ДН в плоскости Н получалась несколько шире, чем в плоскости Е. Из графиков видно, что у экспериментально полученных ДН вершина главного лепестка более протяженная и пологая, чем в случае расчетных ДН, что многократно подтверждалось при проведении экспериментов. Из приведенных графиков также видно, что с увеличением угла раскрыва антенн, главный лепесток ДН в обеих плоскостях сужается, как и в случае расчетных ДН. Для антенн с углом раскрыва 30° ширина ДН по половинной мощности составляла порядка 54° в плоскости Е и порядка 56° в плоскости Н. Для антенн с углом раскрыва 60°, соответственно, порядка 50° в плоскости Е и порядка 51° в плоскости Н. Для антенн с углом раскрыва 90°, соответственно, порядка 25° в плоскости Е и по- рядка 36° в плоскости Н. Для антенн с углом раскрыва 120° соответственно порядка 15° в плоскости Е и порядка 19° в плоскости Н. Из приведенных результатов следует, что экспериментально измеренные ДН хорошо согласуются с рассчитанными. Уровень боковых лепестков ДН во всех случаях был существенным, но не превышал значения половинной мощности. Высокий УБЛ вероятнее всего объясняется неидеальной формой исследовавшихся антенн и наличием отражения от стенок измерительной камеры.

Полученные результаты также свидетельствуют о возможности использования исследовавшихся антенн в составе более сложных антенных систем, например, в составе антенных решеток, описанных в [5; 9] для их дальнейшего совершенствования.

Список литературы Влияние угла раскрыва плоских коротких щелевых антенн микроволнового диапазона на их излучательные характеристики

- Исследование плоских симметричных антенн с линейно расширяющимся раскрывом для антенных решеток/С.А. Парпула //Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 3. 2013. С. 44-49.

- Заярный В.П. Радиофизические свойства твердотельных слоистых структур с зарядовой связью: методы и информационные возможности для их определения. М.: Радио и связь, 2001. 212 с.

- Sharma A.K., Wilson R.M., Rosen A. An experimental investigation of millimeter-wave fin antennas//IEEE Antennas & Propagation Society APS. 1985. Vol. 6. P. 97-100.

- Janaswamy R., Schaubert D.H., Pozar D.M. Analysis of the transverse electromagnetic mode linearly tapered slot antenna//Radio Science. 1986. Vol. 21. № 5. P. 797-804.

- Фролов А.А., Гирич С.В., Заярный В.П.//Известия вузов «Радиофизика». 2012. Т. 55. № 10-11. С. 697-703.

- Неганов В.А., Раевский С.Б., Яровой Г.П. Линейная макроскопическая электродинамика/под ред. В.А. Неганова. Т. 1. М.: Радио и связь. 2000. 509 с.

- Неганов В.А., Нефедов Е.И., Яровой Г.П. Электродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн. Учебное пособие для вузов/под ред. В.А. Неганова. М.: Радио и связь, 2002. 416 с.

- Неганов В.А., Нефедов Е.И., Яровой Г.П. Полосково-щелевые структуры сверх-и крайневысоких частот. М.: Наука. Физматлит, 1996. 304 с.

- Фролов А.А., Гирич С.В., Заярный В.П. Антенна кругового обзора. Патент на полезную модель № 103676. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 апреля 2011 г.