Влияние ультразвука на откачку электронных приборов

Автор: Шешин Е.П., Неуймин Г.Г., Ли И.П., Шуманов А.В., Ханбеков И.Ф.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 2 (66) т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Составлен обзор источников по теме увеличения эффективности откачки электронных приборов путём воздействия ультразвуковыми волнами на их внутреннее пространство.

Вакуумная электроника, откачка, электронные приборы, ультразвук, десорбция, диффузия

Короткий адрес: https://sciup.org/142245021

IDR: 142245021 | УДК: 621.3.032.11; 621.528; 544.576

Текст научной статьи Влияние ультразвука на откачку электронных приборов

Сохранение высокого вакуума внутри электровакуумного прибора (ЭВП) в течение всего срока службы является необходимым условием долговечности и надёжности ЭВП. Неконтролируемые факторы ухудшения вакуума способны негативно повлиять на рабочие характеристики ЭВП и привести его к выходу из строя. Поэтому очень важно вовремя нивелировать влияние этих факторов.

Необходимость увеличения эффективности откачки ЭВП требует нахождения принципиально иных методов откачки и обезгаживания. Одним из таких методов является воздействие ультразвуковых волн на объём вакуумной камеры ЭВП [1].

Цель данного обзора — прояснить текущее положение дел в исследованиях ультразвукового воздействия на процессы получения вакуума.

1. Препятствия для получения вакуума

Несколько факторов формируют остаточное давление в вакуумной камере, в том числе: натекание (из внутренних полостей элементов ЭВП, из внешней атмосферы через трещины и обратный поток через насос) [2] (с. 267), испарение [3] (с. 57), проникновение [3] (с. 71), десорбция [4] и диффузия [5].

Приложения законов физики поверхности в вакууме подробно описаны в книге Хоффмана [6] (с. 46-58).

-

(с) Шешип Е. П., Неуймин Г. Г., Ли И. П., Шуманов А. В., Хапбеков И. Ф., 2025

-

(с) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2025

В сверхвысоковакуумных системах необходимо учитывать газоотдачу со стенок всей вакуумной системы, а не только откачиваемых приборов. Поэтому вакуумная система изготавливается с применением вакуумных материалов, т.е. выделяющих в вакуум минимальное количество газов и паров и легко подвергающихся обезгаживанию [2] (с. 266). К вакуумным материалам относятся металлы, стёкла, керамические материалы и органические материалы. Замечены следующие особенности данных материалов (см. [2], глава 5.1):

1) Металлы содержат сравнительно большое количество газов, главным образом кислород, азот, СО, СО2. Известно, что водород растворяется во многих металлах [7]. Такие вещества, как СО, СО2, SO2, СН4, Н2О, обычно образуются на поверхности металла из составляющих их элементов при наличии последних в металле.

2) Стёкла можно считать совершенно газонепроницаемыми; к преимуществам стекла относится лёгкость очистки поверхности и удаления адсорбированных газов.

3) Керамические материалы — предпочтительно использование пористых керамических материалов, т.к. их легче обезгазить без опасения, что внутри них или под нанесённой на них глазурью останется газ. Пористость (объёмная концентрация) керамических материалов может быть измерена лазерным оптико-акустическим методом, описанным в работе [8]. Керамические материалы содержат ничтожные количества газов (главным образом, Н2О, СО, СО2, Н2), но при бомбардировке их поверхности электронами высоких энергий происходит разложение компонентов керамики с выделением значительного количества кислорода. По отношению к водороду керамика подобна стеклу, т.к. водород не может пройти через неё (требуется большая энергия активации).

4) Органические материалы — имеют ограниченное применение ввиду значительных газопроницаемости и газовыделения, особенно в условиях высокого вакуума.

2. Механизм откачки2.1. Общие сведения

Согласно [6] (с. 68), можно разделить процесс откачки на два этапа:

-

1) Этап низкого вакуума, когда основное влияние на давление оказывают газы и пары в объёме вакуумной камеры.

-

2) Этап высокого вакуума, когда давление зависит главным образом от площади внутренней поверхности вакуумной камеры.

Более эффективной откачке способствуют явления, активирующие испарение, десорбцию и диффузию [6] (с. 54—58). Недостатки и ограничения существующих методов откачки и обезгаживания ЭВП описаны в статье [9].

Технология откачки описывается химической теорией сложных реакций [10]. Сложные реакции — это реакции, протекающие в несколько элементарных стадий, которые идут одновременно (параллельно) или последовательно, причём некоторые стадии проходят с участием промежуточных веществ, не являющихся ни исходными веществами, ни продуктами реакции [11] (с. 183).

Согласно [3] (с. 75) давление внутри реальной вакуумной системы имеет следующий вид:

Р = Poe-St/V + Ро + PD + Pk . (1)

Компоненты в правой части (1) обусловлены различными механизмами газовыделения.

1) Компонент Poe-St/V ~ еxp(-ot) есть первый член правой части (1) — это зависимость давления от времени, обусловленная наличием газа внутри объёма камеры, согласно [10] описывает откачку свободного атмосферного газа из внутреннего объёма вакуумной камеры, здесь а — экспоненциальная константа размерности [с-1].

2) Компонент Ро ~ t-1, согласно [10] обусловлен десорбцией молекул, адсорбированных на внутренней поверхности всех элементов ЭВП.

3) Компонент Ри ^ t-1/2 описывает откачку газа, выделившегося в результате последовательных диффузии атомов внедрения из дефектов материала стенок ЭВП и десорбции их в откачиваемый объём [10].

4) Рк ~ const обусловлен проницаемостью, в частности проницаемостью газов из откачиваемого объёма внутрь материалов элементов ЭВП.

2.2. Кривая откачки

Функции Р(t) откачки (outgassing), диффузии (diffusion) и проницаемости (permeation), являются медленно меняющимися функциями и их вклад в формулу (1) становится решающим через некоторое время после того, как Ро e-St/v обращается в ноль.

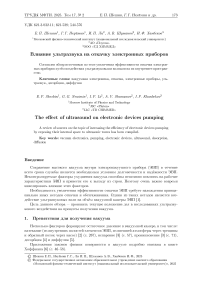

Модельная зависимость давления внутри корпуса ЭВП в зависимости от времени представлена на рис. 1.

Рис. 1. Изменение давления внутри корпуса ЭВП в зависимости от времени. Источник [3], с. 75

Из уравнения (1) автор [3] построил составную кривую откачки, которая проиллюстрирует относительные роли этих явлений. На рисунке 1 показана часть откачки высокого вакуума необожженной системы, герметизированной металлическими прокладками. На начальных этапах давление экспоненциально уменьшается со временем по мере удаления объема газа. На следующем этапе поверхностная десорбция контролирует скорость снижения давления. Если продолжать откачку без обжига, поверхностная газовая нагрузка в конечном итоге будет удалена. Наклон кривой изменится с t-1 нa t-1/2.

Наконец, система достигнет своего предельного давления, определяемого формулой Рк = Qk/S, гДе Qk — скорость проникновения, измеряемая в [Па^м/с] для недиссоциирующего газа и в [Па 1/2м2/с] для диссоциирующих молекул, более подробно о скорости проникновения см. [3] (с. 71—74).

Таким образом, в процессе откачки и обезгаживания ЭВП последовательно удаляются газы, пары и частицы: из объёма вакуумной камеры; со всей площади внутренней поверхности; из внутреннего объёма конструкционных материалов, составляющих элементы и детали ЭВП.

3. Ультразвуковое активирование десорбции и диффузии3.1. Воздействие ультразвука

Согласно [4], ультразвук — упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц. Высокая частота и малая длина ультразвуковой (УЗ) волны определяют специфические особенности ультразвука: возможность распространения направленными пучками (ультразвуковыми лучами); возможность генерации мощных волн, переносящих значительную механическую энергию. Ультразвуковая обработка — воздействие ультразвуком на вещество, производится электроакустическими преобразователями, газо- и гидроструйными излучателями и сиренами.

Теория акустических методов и средств неразрушающего контроля (непосредственно связанных с ультразвуком) подробно представлена в книге [12]. Физические основы ультразвуковой технологии рассмотрены в серии книг [13]. Особенности мощного ультразвукового воздействия на структуру и свойства наноматериалов описаны в книге [14].

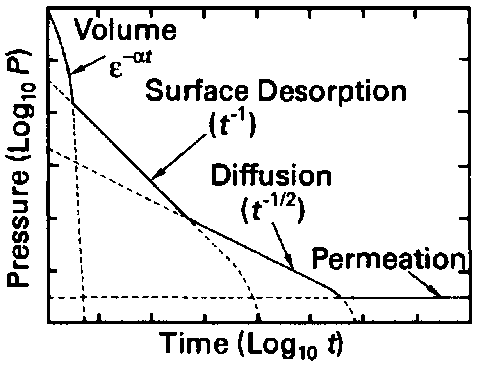

В 60-х гг. XX в. советские учёные В. С. Пархоменко и Г. А. Востров [1] предложили способ получения сверхвысокого вакуума путём воздействия на вакуумную систему ультразвуковыми колебаниями (см. рис. 2).

Рис. 2. Вакуумная система для обезгаживания с применением ультразвуковых колебаний. Откачка ёмкости 1 производится форвакуумным 2 и сверхвысоковакуумным 3 насосами. 4 — кран. Для механического обезгаживания системы с помощью ультразвуковых колебаний установлены магнитострикционные генераторы 5. Колебания направлены вдоль отдельных звеньев вакуумной системы. 6 — основной газопровод. Источник [1]

Сравнение методов термического и термоакустического активирования десорбции и диффузии в ЭВП проведено в работе [10]. Данная работа имела среди целей в том числе изучение влияния термоакустического активирования десорбционно-диффузионных процессов газоотделения из корпуса и деталей внутренней арматуры магнетронов на относительное количество откачанного газа. Изучение процессов откачки позволило сравнить эффективность методов термического и термоакустического обезгаживания. Была проанализирована эффективность откачки магнетрона при различных методах обезгаживания.

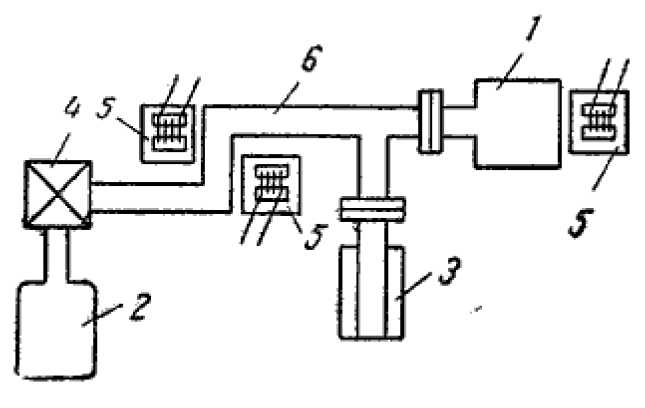

На рисунке 3 показана графически разница между зависимостями остаточного давления от времени в режимах термического и термоакустического активирования газоотделения. Из рисунка 3 видно, что термоакустическое активирование газоотделения приводит к интенсификации десорбционных и диффузионных процессов (в сравнении с термическим активированием), что приводит к увеличению газовой нагрузки на средства откачки. Авторы [10] утверждают, что при термоакустическом активировании корпуса магнетрона и деталей его внутренней арматуры с применением УЗ-колебаний кГц диапазона относительное количество выделившегося газа возрастает по сравнению с термическим обезга-живанием в 2,4 раза, что почти вдвое увеличивает производительность откачки и создаёт более низкое остаточное давление в полости готового изделия.

Рис. 3. Изменение остаточного давления при термическом (числа со звёздочкой *) и термоакустическом (числа без звёздочки) активировании газоотделения серийного магнетрона во время откачки. Пунктирная линия — режим термообработки. Источник [10]

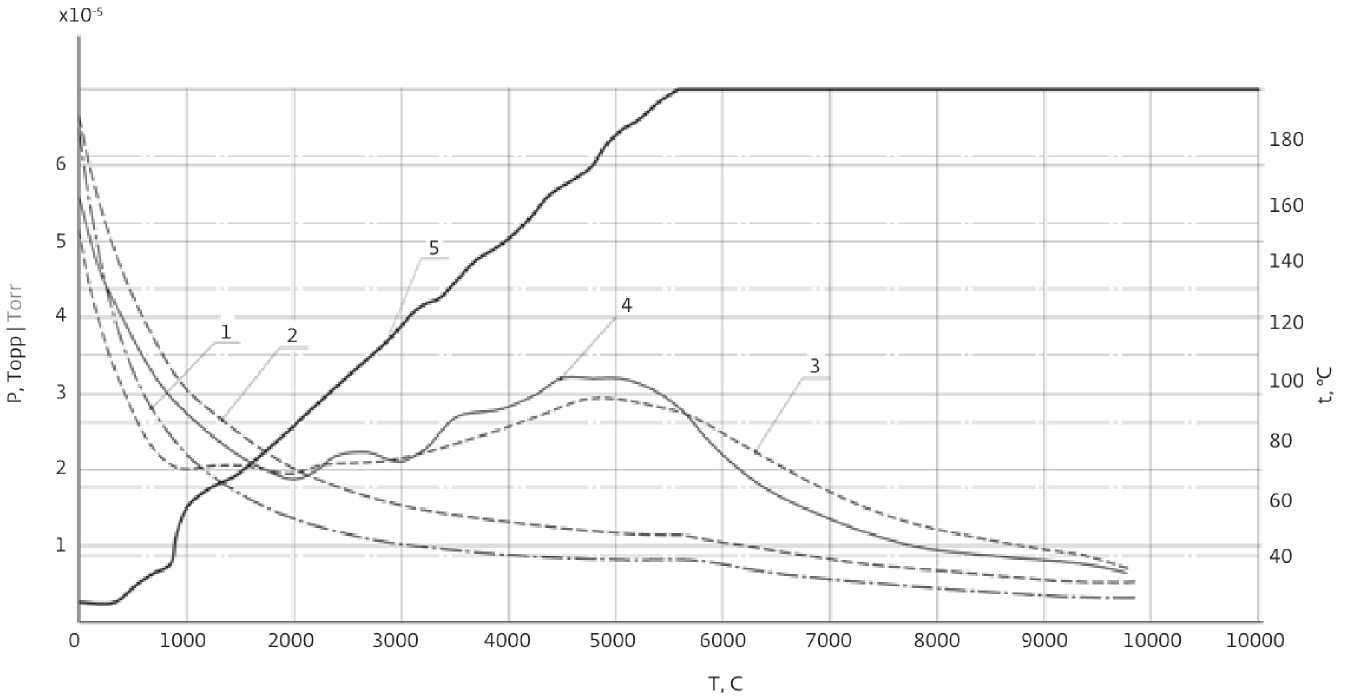

Влияние различных частот УЗ-колебаний на активирование десорбции и диффузии ЭВП продемонстрировано в работе [15] (см. рис. 4).

Рис. 4. Временная зависимость изменения суммарного давления и температуры газа при различных частотах УЗ-колебаний (1 — без УЗ; 2 — 100 кГц; 3 — 300 кГц; 4 — 55 кГц; 5 — температура). Источник [15]

Воздействие ультразвуковых колебаний на стабильность эмиссии точечного автокатода описано в работе [16], в которой предложен метод повышения стабильности и устойчивости к ионной бомбардировке точечных (острийных) автоэлектронных катодов. В результате применения предложенного метода снижается эрозия эмиттирующей области и повышается стабильность тока, что позволяет снизить требования к вакуумным условиям.

3.2. Три процесса активирования

Как утверждается в работе [10], механизм ультразвукового активирования диффузии и десорбции состоит из трёх процессов:

1) Отделение коллоидных частиц от поверхностей посредством сообщения им механического ускорения [17].

2) Активация диффузии по границам зёрен и фаз в поликристаллическом веществе. Согласно [10], еств сведения о снижении энергии активации при низких температурах [18] (с. 335).

3) Захват газовых атомов внедрения в твердом растворе с металлом (Н, С, N, О) акустической волной и дальнейшее их участие в направленном переносе со скоростью, относительно большей скорости тепловой диффузии, данный вопрос подробно рассмотрен в работе Л. И. Смирнова [19].

3.3. Отделение частиц

3.4. Увеличение диффузии газов

В работе [17] Г. А. Остроумовым и Г. А. Федотовым описан процесс откачки электровакуумных приборов с последующей ультразвуковой обработкой; получены условия отделения коллоидных частиц с поверхности стенок ЭВП.

Равновесные и кинетические характеристики десорбции могут быть получены при помощи измерения отлика поверхностных акустических волн [20].

Сверхбыстрое удаление коллоидных монослоёв с помощью ультразвука продемонстрировано в работе [21].

В работе [22] было проведено исследование удаления мелких частиц из пористого материала с помощью ультразвукового облучения. Цель состояла в том, чтобы иметь возможность понять и качественно предсказать влияние соответствующих параметров на процесс ультразвуковой очистки. Для этого была разработана микроскопическая теоретическая модель для расчета силы бегущей акустической волны на сферическую частицу, прикрепленную к стенке гладкой цилиндрической поры внутри пористого материала. Прогнозы, сделанные с помощью теоретической модели, были сопоставлены с данными экспериментов, проведенных с помощью ультразвука для удаления частиц из песчаника Береа. Авторы [22] сделали вывод, что результаты экспериментов согласуются с моделью. По утверждению авторов, влияние начальной проницаемости, эластичности загрязняющих частиц, входной мощности, расстояния от акустического источника и вязкости жидкости на эффективность удаления можно предсказать качественно.

В 90-е гг. XX в. были разработаны способы способы откачки и обезгаживания, использующие направленное ускорение десорбированных молекул свободного газа поверхностной акустической волной, распространяющейся от откачиваемого объема в сторону более высокого давления [23], [24].

Диффузия есть распространение вещества в какой-либо среде в направлении убывания его концентрации, обусловленное тепловым движением ионов, атомов, молекул, а также более крупных частиц [4] (с. 148). Диффузия возникает вследствие наличия разности концентраций вещества между слоем вещества, непосредственно примыкающим к поверхности, и толщей жидкости, что в отсутствие внешних сил выражается законом Фика в интегральной форме [25]:

J = D

Г дС

I дп s

dS, s=o

где J — поток вещества к поверхности; D — молекулярный коэффициент диффузии;

дС дп

— градиент концентрации на поверхности; S — площадь поверхности.

s =o

Большое практическое значение имеет коэффициент диффузии D, т.к. диффузией определяется [25] скорость многих физических процессов, включая десорбцию, кристаллизацию и т.д. Коэффициент диффузии имеет вид [26]:

D = коТЬ,

где ко — постоянна я Больцмана, Т — абсолютная температура, Ь — подвижность (для 1

сферических частиц Ь = - ---, где р — вязкость среды, г — радиус частиц).

Феноменологическая теория диффузии описана в книге И.Н. Бекмана [27]. Как отмечается в работе [5], на ход процесса диффузии в звуковом поле влияют кавитация, нагрев среды и акустические макро- и микропотоки.

В работе [25] утверждается, что из результатов экспериментов (обзор которых можно найти, например, в работе [5]) следует, что в звуковом поле поток вещества J возрастает. Из закона Фика (2) видно, что для возрастания потока вещества J должен увеличиваться дС

либо коэффициент диффузии D, либо градиент концентрации ——, либо они вместе.

дп

Влияние ультразвукового поля на коэффициент диффузии рассмотрено в § 2 главы 1

работы [25] — проанализированы изменения температуры в ультразвуковом поле, обуслов ленные различными причинами, и установлено, что максимальные изменения температуры не превышают нескольких градусов. Отсюда и из формулы (3) сделан вывод, что коэффициент диффузии почти не изменяется в звуковом поле, из чего следует, что в звуковом поле должен увеличиваться градиент концентрации реагирующих веществ на поверхности раздела фаз.

Далее рассмотрен вопрос о целесообразности применения акустических колебаний для ускорения процессов диффузии. Получен вывод, что при перпендикулярном падении ультразвуковой волны на поверхность твёрдого тела можно ожидать заметный выигрыш в ускорении технологически процессов [25] (глава 1, § 7).

3.5. Захват газовых атомов внедрения акустической волной

Существуют различные типы точечных дефектов; частным примером точечного дефекта является примесный атом [28].

Примесный атом может заместить один из атомов кристаллической решётки (и тогда такой атом называется примесный атом замещения), а может расположиться в междоузлии (такой атом называется примесный атом внедрения). Чтобы примесный атом внедрился в междоузлие, необходимо, чтобы, во-первых, характерный размер примесного атома был меньше характерного размера атомов кристаллической решётки, а, во-вторых, в решётке кристалла существовали междоузлия достаточного размера для размещения примесного атома [28].

Из сопоставления полученных экспериментально [29] и расчётно [30] характерных размеров атомов химических элементов видно, что примесными атомами внедрения могут быть, в том числе, атомы водорода, кислорода, азота, углерода и бора. Примесные атомы внедрения могут оказывать существенное влияние на свойства материалов. Например, в работе [31] упоминается, что внедрение атомов скандия в кристаллическую решётку оксида бария с формированием точечных дефектов замещения может оказывать влияние на эмиссионные свойства кристаллитов оксида бария, используемого в катодах СВЧ-приборов. В книге [32] подробно описаны механизмы водородного охрупчивания металлов, в частности, стали, титана, циркония и др.

Таким образом, возникает вопрос об удалении примесных атомов внедрения из кристаллической решётки конструкционных материалов электровакуумных приборов. Как отмечается в [10], увеличение подвижности атомов внедрения при прохождении акустической волны через твердое тело относится к объемным эффектам и связано с повышением температуры в локальных микрообъемах кристаллической решетки металла, в которых образо- вались твердые растворы внедрения газовых атомов. Условия поступательного волнового перемещения малого (по сравнению с длиной волны) объекта под воздействием импульсов различной формы описаны в работе [33]. Как уже упоминалось ранее, захват примесных атомов внедрения возможен при использовании акустической волны [19]. В указанной работе проведена количественная оценка вклада механизма переноса в поток внедрённых атомов в поле упругой волны. Представлена система уравнений, описывающая коллективную динамику водородной и металлической подсистем для различных концентраций водорода. Установлено, что внедрённые атомы могут захватываться акустической волной и участвовать в направленном переносе со скоростью, гораздо большей скорости обычной диффузии. Этот результат получен при рассмотрении системы «металл—водород». Далее получен коэффициент ускорения переноса (это отношение плотности потока захваченных волной атомов водорода ju к плотности диффузионного потока jo). Установлено, что коэффициент ускорения переноса ju/jo при Т ^ 0 стремится к максимальному значению. Приведены численные оценки, подтверждающие полученные выводы, а именно при ju/jo ~ 27 при температуре 300 К и ju/jo ~ 7 ПРИ температуре 1800 К. Высказана мысль, что большей амплитуде и частоте волны приведённые оценки могут быть скорректированы в сторону ещё большего увеличения скорости вынужденного переноса атомов.

Выводы

Эффективные откачка и обезгаживание внутренних полостей и материалов элементов электровакуумных приборов есть необходимое условие их долговечной и эффективной работы. Применение ультразвука позволяет обойти ограничения традиционных методов откачки. Существуют три механизма воздействия ультразвука на откачку: механическое воздействие на поверхностные коллоидные частицы, передача энергии волны частицам внутри кристаллов и захват атомов внедрения акустической волной. Ультразвуковое активирование десорбции и диффузии увеличивает производительность и эффективность откачки.

С учётом появления новых эмиссионных материалов необходимы дальнейшие исследования воздействия ультразвука на откачку электронных приборов.