Влияние усиленной наружной контрпульсации на гемодинамику и клиническое течение при остром инфаркте миокарда

Автор: Максимов А.И., Рябов В.В., Марков В.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 2-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить влияние усиленной наружной контрпульсации (УНКП) на гемодинамику у больных с острым Q-инфарктом миокарда и его клиническое течение. Проведено открытое, контролируемое, нерандомизированное исследование методом групп параллельного сравнения. В исследование было включено 48 пациентов с острым Q-инфарктом миокарда, 22 человека в основную группу и 26 - в контрольную. Пациенты основной группы получали тридцатиминутные сеансы УНКП в течение 7 дней. УНКП не приводила к статистически значимому увеличению средних значений основных параметров гемодинамики непосредственно после сеанса. Максимальное снижение показателей насосной и сократительной функции левого желудочка у больных с острым Q-ИМ наблюдалось на 3-и сут с последующим их увеличением и стабилизацией к 7-21-му дню заболевания. На фоне проведения УНКП наблюдалось плавное увеличение показателей насосной и сократительной функции ЛЖ к 7-м сут исследования без их отрицательной динамики на 3-и сут. К концу исследования изменения между группами нивелировались. В контрольной группе достоверно чаще были случаи соматогенного делирия и пневмонии. Метод УНКП достаточно безопасен для применения в остром и подостром периоде Q-ИМ. Группа УНКП характеризовалась лучшей динамикой показателей систолической функции в остром периоде Q-ИМ, а также более благоприятным клиническим течением.

Инфаркт миокарда, усиленная наружная контрпульсация, гемодинамика, клиническое течение

Короткий адрес: https://sciup.org/14919465

IDR: 14919465 | УДК: 616.127-005.8

Текст научной статьи Влияние усиленной наружной контрпульсации на гемодинамику и клиническое течение при остром инфаркте миокарда

Важнейшей проблемой современной кардиологии остается неуклонный рост больных ИБС. Несмотря на принципиальные, революционные изменения в терапевтических подходах, ИБС остается основной причиной смертности. Стандартные медикаментозные и хирургические методы имеют известные ограничения. Новым и активно развивающимся вспомогательным методом лечения, несмотря на достаточно давно известные теоретические предпосылки и экспериментальные исследования, является усиленная наружная контрпульсация (УНКП).

Цель исследования: оценить влияние УНКП на гемодинамику у больных с острым Q-инфарктом миокарда и его клиническое течение.

Материал и методы

В выполненной работе объектом исследования были пациенты с острым Q-ИМ. Диагноз устанавливался на основании общепринятых критериев, изложенных в “рекомендациях по лечению острого коронарного синдрома” [1]. Пациентам проводилось стандартное лечение согласно вышеуказанным рекомендациям. Для изучения особенностей применения метода УНКП у пациентов с острым Q-ИМ проведено открытое, контролируемое, нерандомизированное исследование методом групп параллельного сравнения.

В исследование включались больные старше 60 лет с острым Q-ИМ в первые 24 ч от поступления в БИТ на основании описанных ниже критериев включения. Критериями исключения были противопоказания для проведения процедуры УНКП и отказ пациента от участия в исследовании.

Пациенты основной группы помимо стандартной терапии получали лечение УНКП. Первый сеанс УНКП проводился в течение 24 ч от поступления в БИТ. До проведения сеанса выполнялась ЭхоКГ в покое. Через 3–5 мин после УНКП выполнялись ЭхоКГ. В течение 7 сут пациенты ежедневно получали сеансы УНКП, продолжительностью по 30 мин. На 3-, 7-и 21-е сут проводилось повторное проведение ЭхоКГ. Пациентам контрольной группы проводилась стандартная терапия согласно вышеуказанным рекомендациям, ЭхоКГ выполнена в том же объеме, что и в основной группе. Непосредственно перед сеансом УНКП в покое оценивалась частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое АД (САД и ДАД). Продолжительность сеанса составляла 30 мин. После сеанса УНКП повторно регистрировались ЧСС, АД, а также регистрировались побочные эффекты и неприятные ощущения, возникшие в процессе УНКП.

В исследование было включено 48 пациентов с острым Q-ИМ. Первую (основную) группу составили 22 больных, контрольную – 26 человек.

Сравнительная характеристика больных обеих групп на момент включения в исследование представлена в таблице 1.

По основным критериям между группами на момент включения в исследование не было статистически значимых различий.

Процедура УНКП выполнялась на аппаратуре, состоящей из воздушного компрессора, мониторингового блока, трех пар пневматических манжет и процедурной кушетки (модель TS3, Vasomedical, Вестбери, Нью-Йорк).

Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась на аппаратах фирмы “Acuson 128 XP/10” и “Esaote MyLab 30” одним исследователем по стандартным методикам, изложенным в руководствах по ЭхоКГ [5]. Планиметрические измерения, которые проводились всем пациентам: конечно-диастолический (КДО) и конечно-систолический объемы (КСО) ЛЖ с расчетом их индексов и фракции выброса (ФВ) сердца по модифицированному алгоритму Симпсона. Оценивались показатели насосной функции сердца: ударный объем ЛЖ (УО), минутный объем кровообращения (МОК) и сердечный индекс (СИ). Ударный объем определяли допплерографически [5]. СИ определялся по формуле: СИ=МОК/ВSА (площадь поверхности тела). Оценка локальной сократимости проводилась в соответствии с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации на основании деления ЛЖ на 16 сегментов.

Статистические данные представлены в виде М±SD; n (%); Ме [25%; 75%]. Проверку на нормальность распределения фактических данных проводили с помощью критерия Шапиро–Вилка. Проверку достоверности различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимым считали уровень p<0,05. В случае непараметрического распределения применяли критерий Манна–Уитни.

Таблица 1

Характеристика групп исследования на момент включения в исследование

|

Показатели |

Основная группа* |

Контрольная группа |

р |

|

Мужчины |

8 (36) |

11 (42) |

>0,05 |

|

Женщины |

14 (64) |

15 (58) |

>0,05 |

|

Средний возраст (лет) |

75±6 |

74±5 |

>0,05 |

|

Риск TIMI (%) |

12,7±6,2 |

16,3±6,5 |

>0,05 |

|

QRS-индекс (%) [10] |

25±8 |

24±10 |

>0,05 |

|

Время поступления |

|||

|

от начала симптомов (мин) |

193 [120; 360] |

310 [160; 540] |

>0,05 |

|

Передний ИМ |

12 (55) |

18 (69) |

>0,05 |

|

Нижний ИМ |

10 (45) |

8 (31) |

>0,05 |

Клинические параметры в первые сутки госпитализации

|

ОЛЖН по Killip 1/2/3/4 ФК |

20 (91)/1 (5)/1 (5)/0 |

19 (73)/5 (19)/2 (8)/0 |

>0,05 |

|

ЧСС при поступлении |

73±15 |

83±19 |

>0,05 |

|

САД при поступлении |

143±21 |

150±38 |

>0,05 |

|

ДАД при поступлении |

81±13 |

84±18 |

>0,05 |

Патогенетическая терапия до включения в исследование

|

Показания к РПТ |

17 (77) |

21 (81) |

>0,05 |

|

ПЧКВ |

0 |

1 (4) |

>0,05 |

|

ТЛТ |

16 (73) |

18 (69) |

>0,05 |

|

Время “дверь-игла” (мин) |

17±3 |

21±9 |

>0,05 |

Примечание: * – данные представлены в виде n (%); М±SD; Ме [25%; 75%].

Результаты

Влияние УНКП на клиническое течение Q-ИМ. В основной группе нами зарегистрировано 3 (13,6%) летальных исхода, в контрольной – 2 (7,7%), p>0,05. Причинами смерти умерших больных были: по 2 случая разрыва миокарда в обеих группах, один случай рецидива ИМ в основной группе.

Основные клинически значимые осложнения Q-ИМ у больных обеих групп представлены в таблице 2.

Между группами не выявлено статистически значимых различий по частоте основных осложнений ИМ. Однако в контрольной группе достоверно чаще были случаи соматогенного делирия 6 (23%) и пневмонии 3 (12%).

Влияние УНКП на показатели гемодинамики (стресс-тест). УНКП не приводила к статистически значимому увеличению средних значений ЧСС, САД и ДАД сразу после процедуры. По данным ЭхоКГ, через 3–5 мин после окончания УНКП отмечалось увеличение средних значений фракции выброса (51,3±6,4 → 54,2±6,5%), ударного объема (50±11 → 53±11 мл), МОК (3300 [2952; 3870] → 3536 [3060; 4080] мл) и СИ (1,94 [1,72; 2,24] → 2,08 [1,65; 2,41] л/мин), однако эти изменения оказались статистически не значимыми (рис. 1–4).

Влияние УНКП на насосную функцию сердца. Мы проанализировали динамику АД и ЧСС (табл. 3), при этом регистрацию этих параметров проводили непосредственно перед ультразвуковым исследованием сердца.

При поступлении группы исследования не отличались по средним значениям параметров ЧСС, САД и ДАД.

На 3-и сут исследования у пациентов контрольной группы была зарегистрирована более высокая ЧСС, других различий по вышеуказанным параметрам между группами не выявлено.

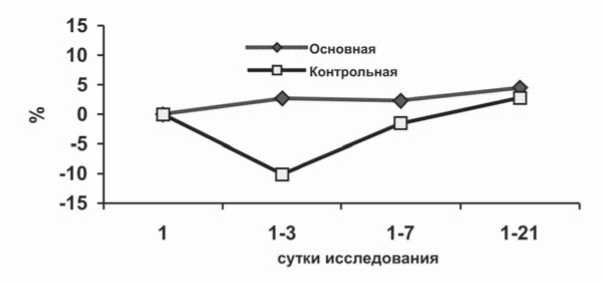

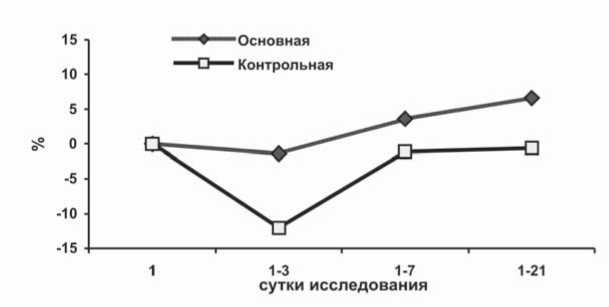

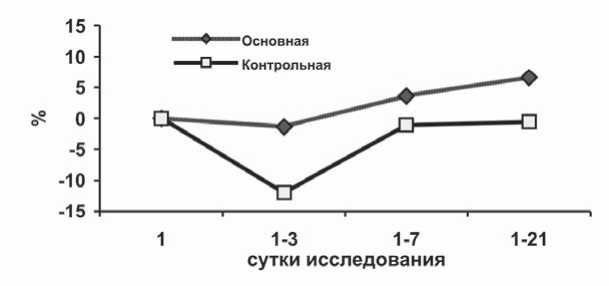

В обеих группах исходные значения средних значений УО, МОК, СИ не отличались (р>0,05). Нам не удалось выявить статистически значимых изменений этих параметров на конец исследования ни внутри каждой из исследуемых групп, ни между группами (табл. 4). Однако было выявлено различие между группами как по средним значениям ЧСС, УО, МОК и СИ, так и по динамике процентного изменения этих показателей на 3-и сут исследования (табл. 4, рис. 1–3).

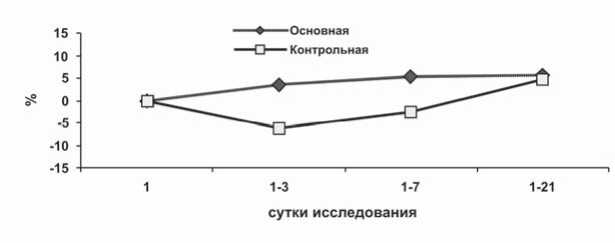

Динамика сократительной функции сердца в группах исследования. Мы проанализировали динамику ФВ и ИНЛС в обеих группах. Результаты представлены в таблице 5 и на рисунке 4.

Нам не удалось выявить статистически значимых изменений фракции выброса ЛЖ внутри каждой из исследуемых групп, хотя в обоих случаях к концу исследования данные показатели были выше исходных. Однако, если в основной группе мы регистрировали планомерное увеличение средних

Таблица 4

Динамика ударного и минутного объемов, сердечного индекса в группах исследования

|

Показатели |

Основная группа |

Контрольная группа |

р |

|

Исходные данные |

|||

|

УО (мл) |

50±7 |

53±13 |

>0,05 |

|

МОК (л/мин) |

3300 [2952; 3870] |

3898 [3337; 4480] |

>0,05 |

|

СИ (л/мин) |

1,94 [1,72; 2,24] |

2,14 [1,82; 2,53] |

>0,05 |

|

3-и сутки исследования |

|||

|

УО (мл) |

52±11 |

48±14 |

>0,05 |

|

% изменения УО |

2,7±14,8 |

–10,1±16,4 |

0,0152 |

|

МОК (л/мин) |

3484 [2925; 3900] |

3520 [2880; 3828] |

>0,05 |

|

% изменения МОК |

–1,4±16,4 |

–12±19,6 |

>0,05 |

|

СИ (л/мин) |

2,03 [1,73; 2,15] |

1,86 [1,65; 2,09] |

>0,05 |

|

% изменения СИ |

–1,4±16,4 |

–12±19,6 |

>0,05 |

|

7-е сутки исследования |

|||

|

УО (мл) |

53±11 |

53±15 |

>0,05 |

|

% изменения УО |

2,3±12,6 |

–1,5±16,2 |

>0,05 |

|

МОК (л/мин) |

3783 [2920; 4054] |

3514 [3168; 4140] |

>0,05 |

|

% изменения МОК |

3,6±17,2 |

–1,1±25 |

>0,05 |

|

СИ (л/мин) |

2,03 [1,68; 2,46] |

1,96 [1,79; 2,4] |

>0,05 |

|

% изменения СИ |

3,7±17,4 |

0,06±27 |

>0,05 |

|

21-е сутки исследования |

|||

|

УО (мл) |

53±11 |

56±18 |

>0,05 |

|

% изменения УО |

1,1 [–4,2; 17,4] |

2,8 [–7,7; 13,7] |

>0,05 |

|

МОК (л/мин) |

3611±625 |

3757±977 |

>0,05 |

|

% изменения МОК |

6,6±22,4 |

–0,6±22,1 |

>0,05 |

|

СИ (л/мин) |

2,05±0,39 |

2,06±0,51 |

>0,05 |

|

% изменения СИ |

6,6±22,6 |

–0,6±22,1 |

>0,05 |

Таблица 2

Частота развития осложнений у больных с Q-ИМ

|

Осложнения |

Основная группа n (%) |

Контрольная группа n (%) |

р |

|

Рецидив ИМ |

4 (18) |

4 (15) |

>0,05 |

|

Разрыв миокарда |

2 (9) |

2 (8) |

>0,05 |

|

Острая аневризма ЛЖ |

7 (32) |

10 (38) |

>0,05 |

|

Остановка кровообращения |

3 (14) |

3 (12) |

>0,05 |

|

Рецидив стенокардии |

9 (41) |

8 (31) |

>0,05 |

|

Перикардит |

0 |

2 (8) |

>0,05 |

|

ОНМК |

0 |

1 (4) |

>0,05 |

|

Пневмония |

0 |

4 (15) |

0,0322 |

|

Гипертонический криз |

1 (5) |

3 (12) |

>0,05 |

|

Пароксизм ФП |

1 (5) |

4 (15) |

>0,05 |

|

АВ-блокада >2 степени |

1 (5) |

0 |

>0,05 |

|

Соматогенный делирий |

1 (5) |

6 (23) |

0,0432 |

|

Таблица 3 |

Динамика ЧСС, САД и ДАД в группах исследования

|

Параметры |

Основная группа |

Контрольная группа |

р |

|

ЧСС 1-е сут |

72±14 |

77±13 |

>0,05 |

|

ЧСС 3-и сут |

66±9 |

77±16 |

0,012 |

|

ЧСС 7-е сут |

70±11 |

76±15 |

>0,05 |

|

ЧСС 21-е сут |

69±11 |

70±14 |

>0,05 |

|

САД 1-е сут |

122±11 |

119±18 |

>0,05 |

|

САД 3-и сут |

125±14 |

123±20 |

>0,05 |

|

САД 7-е сут |

118±14 |

120±18 |

>0,05 |

|

САД 21-е сут |

125±11 |

121±13 |

>0,05 |

|

ДАД 1-е сут |

71±11 |

71±14 |

>0,05 |

|

ДАД 3-и сут |

72±9 |

71±10 |

>0,05 |

|

ДАД 7-е сут |

72±6 |

72±11 |

>0,05 |

|

ДАД 21-е сут |

76±5 |

73±10 |

>0,05 |

Рис. 1. Динамика изменения УО в группах исследования

значений ФВ и положительную динамику на протяжении всего исследования, то среди пациентов контроля отмечалось их снижение к 3-м сут, с последующим ростом. Именно в этой временной точке группы отличались по этим параметрам. У больных основной и контрольной группы мы наблюдали улучшение исходной локальной сократимости к концу исследования, однако эти изменения были статистически не значимыми. Также не было выявлено различий между группами в динамике ИНЛС.

Рис. 2. Динамика изменения МОК в группах исследования

УНКП не приводила к повышению давления в правых отделах сердца и ухудшению уже имеющейся клапанной недостаточности или появлению новой. В контрольной группе также не регистрировалось отрицательной динамики этих параметров.

Обсуждение

Рис. 3. Динамика изменения СИ в группах исследования

Рис. 4. Динамика изменения ФВ в группах исследования

Несмотря на то, что история метода УНКП насчитывает уже несколько десятилетий выполнено незначительное количество исследований, посвященных применению данного метода у больных с острым ИМ. Большинство таких исследований выполнялось в 1-е сут заболевания, продолжительность лечения составляла один сеанс. Объектом исследования чаще становились больные с невысоким риском различных нежелательных явлений [2, 6, 11]. Планируя исследование, в котором УНКП должны были получать пожилые пациенты с острым Q-ИМ и высоким риском различных осложнений, мы опасались возникновения различных нежелательных событий, таких как рецидивы ангинозных болей, возникновения острой левожелудочковой недостаточности, недостаточности клапанов, повышения давления в правых отделах сердца. Однако нами не было выявлено статистически значимых различий по частоте основных осложнений ИМ и летальных исходов между группами. УНКП не приводила к повышению давления в правых отделах сердца и ухудшению уже имеющейся клапанной недостаточности или появлению новой. Также не было выявлено отрицательной динамики показателей насосной и сократительной функции ЛЖ. Таким образом, наше исследование показало безопасность и применимость метода УНКП при лечении пациентов с Q-ИМ в палатах интенсивной терапии как в первые сутки заболевания, так и на протяжении подострого периода ИМ. Сделанное нами

Таблица 5

Динамика некоторых параметров сократительной функции

ЛЖ после острого Q-ИМ

Что касается эффективности проводимой терапии УНКП, нам не удалось выявить статистически значимых различий в частоте традиционно описываемых осложнений Q-ИМ, таких как рецидивы, ИМ, разрывы миокарда, различные нарушения ритма и проводимости сердца, острая сердечная недостаточность, летальные исходы. Полученные нами результаты противоречат данным крупного исследования возможностей УНКП при остром инфаркте миокарда, которое проводилось в 25 институтах США в 70-х гг. с привлечением больных с умеренной левожелудочковой недостаточностью [6]. Однако в нашей работе объектом исследования была группа больных с более тяжелой основной патологией, высокого риска различных осложнений и обширным Q-ИМ. Возможно, нам не удалось получить подобных результатов из-за исходного различия исследуемых пациентов и меньшего количества включенных в исследование больных. Тем не менее, в группе УНКП было выявлено меньше случаев соматогенного делирия и внутригоспитальных пневмоний, что все-таки позволяет сделать вывод о положительном влиянии метода на клиническое течение Q-ИМ.

Важным аспектом нашей работы было изучение влияния УНКП на гемодинамику у больных с Q-ИМ. За полувековую историю УНКП гемодинамические эффекты метода уже достаточно хорошо изучены, но существует незначительное число исследований, посвященных изучению этих эффектов при остром ИМ. В нашей работе УНКП не приводила к статистически значимому увеличению средних значений ЧСС, САД и ДАД сразу после процедуры. По данным ЭхоКГ, через 3–5 мин после окончания УНКП отмечалось как увеличение средних значений ФВ, УО, МОК и СИ, так и процентное увеличение относительно исходных значений этих параметров, однако эти изменения также оказались статистически не зна- чимыми. Таким образом, по результатам стресс-теста мы не получили значимого положительного эффекта на гемодинамику сразу после сеанса УНКП.

В ходе нашего исследования мы наблюдали максимальное снижение показателей насосной и сократительной функции ЛЖ (ФВ, УО, МОК, СИ) в контрольной группе к третьим суткам исследования. Это ухудшение частично компенсировалось увеличением ЧСС. В дальнейшем к 7–21-м сут регистрировалась положительная динамика этих параметров. Полученные нами результаты соответствуют данным и некоторых других исследований, посвященных изучению гемодинамики при остром ИМ [3, 4, 12]. У пациентов, получавших УНКП, зарегистрирована более благоприятная динамика. На фоне проведения УНКП мы наблюдали плавное увеличение как абсолютных значений, так и процентного изменения от исходных показателей насосной и сократительной функции ЛЖ к 7-м суткам исследования без их отрицательной динамики на 3-и сут. К концу исследования (21-е сутки) изменения между группами нивелировались. У больных основной и контрольной группы мы наблюдали улучшение исходной локальной сократимости к концу исследования, однако эти изменения были статистически не значимыми. Также нами не было выявлено статистически значимых межгрупповых различий в динамике ИНЛС, что, скорее всего, обусловлено малой выборкой исследования.

Выводы

-

1. Применение УНКП безопасно при лечении пациентов с Q-ИМ в палатах интенсивной терапии как в 1-е сут заболевания, так и на протяжении подострого периода ИМ.

-

2. Максимальное снижение показателей насосной и сократительной функции левого желудочка у больных с острым Q-ИМ наблюдается на 3-и сут с последующим их увеличением и стабилизацией к 7–21-му дню заболевания.

-

3. Метод УНКП оказывает положительное влияние на клиническое течение Q-ИМ, которое проявляется в меньшей частоте случаев соматогенного делирия и внутригоспитальных пневмоний, и положительно влияет на систолическую функцию ЛЖ в остром периоде Q-ИМ.

Список литературы Влияние усиленной наружной контрпульсации на гемодинамику и клиническое течение при остром инфаркте миокарда

- Всероссийское научное общество кардиологов. Национальные клинические рекомендации. -М.: Силицея-Полиграф, 2008. -512 с.

- Марков В.А., Белокопытова Н.В., Рябов В.В. и др. Клиническая эффективность метода усиленной наружной контрпульсации у пациента с острым коронарным синдромом в период подготовки к операции коронарного шунтирования (случай из практики)//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -№ 4, вып. 1. -С. 96-99.

- Орлов Л.Л., Шилов А.М., Ройтберг Г.Е. Сократительная функция и ишемия миокарда. -М.: Наука, 1987. -247 с.

- Рябова Т.Р., Рябов В.В., Соколов А.А. и др. Динамика структурно-геометрических показателей функциональных показателей левого желудочка в ранние и поздние сроки инфаркта миокарда//Ультразвуковая и функциональная ди# агностика. -2001. -№ 3. -С. 54-60.

- Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография, второе издание. -М.: Практика, 2005. -344 с.

- Clinical assessment of external pressure circulatory assistance in acute myocardial infarction: Report of a cooperative clinical trial//Am. J. Cardiol. -1980. -Vol. 45. -P. 349-356.

- Cohen J., Grossman W., Michaels A.D. Portable enhanced external counterpulsation for acute coronary syndrome and cardiogenic shock: a pilot study//Clin. Cardiol. -2007. -Vol. 30. -P. 223-228.

- Korup E., Dalsgaard D., Nyvad O. et al. Comparison of degrees of left ventricular dilation within three hours and up to six days after onset of first acute myocardial infarction//Am. J. Cardiol. -1997. -Vol. 80. -P. 449-453.

- McKay R.G., Pfeffer M.A., Pasternak R.C. et al. Left ventricular remodeling after myocardial infarction: a corollary to infarct expansion//Circulation. -1986. -Vol. 74. -P. 693-702.

- Selvester R.H., Wagner G.S., Hindman N.B. The development and application of the Selvester QRS scoring system for estimating myocardial infarct size//Arch. Intern. Med. -1985. -Vol. 145. -P. 1877-1881.

- Taguchi I., Ogawa K., Kaneko N. et al. Comparison of hemodynamic effects of enhanced external counterpulsation and intra-aortic balloon pumping in patients with acute myocardial infarction//Am. J. Cardiol. -2000. -Vol. 86. -P. 1139-1141.

- Topographic changes in the left ventricular after experimentally induced myocardial infarction in the rat//Am. J. Cardiol. -1983. -Vol. 51. -P. 872-876.