Влияние условий произрастания на химический состав, анатомию и морфологию некоторых представителей рода Аllium

Автор: Жапова О.И., Анцупова Т.П.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3-4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты исследования видов Allium, произрастающих на территории Забайкалья. Авторами изучены экология, морфология и анатомия луковых, состав биологически активных веществ и микроэлементов. В ходе изучения отмечена высокая экологическая пластичность представителей рода Allium, что выражается в некоторых различиях не только в морфологии, но и в анатомическом строении растений. В частности, в форме поперечного среза листьев, расположении проводящих пучков, морфометрических параметрах. Высокая экологическая пластичность выражается и в количественном содержании биологически активных веществ в различных органах растений. Таким образом, изучение морфологии, анатомии и химического состава растений в условиях Забайкалья представляется перспективным, в том числе и в изучении видов рода Allium в качестве индикаторов состояния биогеоценозов.

Allium, алкалоиды, флавоноиды, микроэлементы, анатомия растений, морфология растений

Короткий адрес: https://sciup.org/148331470

IDR: 148331470 | УДК: 581.192.2. (581.8) | DOI: 10.18101/2587-7143-2023-3-4-3-11

Текст научной статьи Влияние условий произрастания на химический состав, анатомию и морфологию некоторых представителей рода Аllium

Жапова О. И., Анцупова Т. П. Влияние условий произрастания на химический состав, анатомию и морфологию некоторых представителей рода Аllium // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2023. № 3–4. С. 3–11.

Введение. Род лук — Allium L. (Alliaceae), насчитывающий около 780 видов, входит в число 20 крупнейших родов цветковых растений и из родов с преимущественно голарктическим распространением уступает по числу видов только астрагалу (Astragalus) и осоке (Саrех) (Фризен, 1987; Черемушкина, 2004). В Забайкалье встречается 35 видов лука; при этом на территории Западного Забайкалья произрастает 23 вида [9], на территории Восточного Забайкалья 29 видов (Галанин, Беликович, 2011). Из общего числа видов 17 встречаются как в Западном Забайкалье, так и в Восточном Забайкалье. Представители рода Allium, произрастающие на территории Забайкалья, пользуются большой популярностью в народной и тибетской медицине, широко известны как пищевые растения. В настоящее время представители рода Allium являются перспективными хозяйственно ценными растениями, исследования рода идут в нескольких направлениях: как ценные пищевые виды, лекарственные, декоративные, большое внимание уделяется кариоло-гическим исследованиям, развиваются исследования, посвященные луковым как индикаторам состояния природной среды.

Материалы и методы. Сбор сырья проводили в нескольких растительных сообществах Забайкалья. Для изучения ценопопуляций луков использовали общепринятые методики. Анализ возрастных состояний проводили по ряду биометрических характеристик, полученных на основании измерения случайно выбранных растений [13, 10]. Рассматривали следующие параметры: количество листьев (n), длина (l) и ширина (с) листа, количество цветков в одном соцветии (b), высота стебля (h). Классификацию луков проводили по диагностическим признакам, которые наиболее полно изложены в монографии Н. В. Фризена (1988). Большое внимание при обработке растительного материала уделяли анатомическому строению, поскольку анатомические исследования растений в различных условиях обитания дают возможность установить признаки приспособления к условиям среды. Для этого растения были собраны в фазу цветения в естественных условиях произрастания. Микроскопические признаки надземных частей устанавливали на основании собственных исследований листа, стебля, для чего были приготовлены срезы согласно методикам, изложенным в соответствующих общих статьях 1 .

Луковые Забайкалья изучаются в первую очередь как источники биологически активных веществ. Т. П. Анцуповой с соавторами (Анцупова и др., 2015) проведено исследование количественного содержания некоторых групп биологически активных веществ в 47 лекарственных растениях Забайкалья, в число которых вошли и представители рода Allium . В настоящее время изучены и описаны экология, морфология, анатомия, химический состав более 15 видов Allium , произрастающих на территории Забайкалья. Это Allium senescens L., A. burjati-cum Friesen, A. tenuissimum L, A. polyrhizum Turcz. ex Regel, A. prostratum Trev., A. bidentatum Fischer ex Prokh, A. ramosum L., A. anisopodium Ledeb., A.splendens Willd. ex Schultes et Schultes fil., A. maximowiczii Regel, A. schoenoprasum L. , A. udinicum Antsup., A. altaicum Pall., A. microdictyon Prokh., A. stellerianum Willd., A. glaucum (Schrader) N. Friesen.

В результате были выявлены виды, наиболее богатые биологически активными веществами. В перечень таких видов входит лук ветвистый — Alliumramosum , который является наиболее исследованным. Данный вид растет на степных склонах в луговых степях Восточной Сибири. В тибетской и бурятской медицине ис-

Рис. 1. A. anisopodium

пользуется при бронхитах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, неврастении, аменорее, как противоглистное средство [8]. Кроме того, данный вид широко используется как пищевое растение [6].

Сбор растительного сырья исследованного вида проводился на территории Могойтуйского и Агинского районов Забайкальского края в трех растительных сообществах: степи разнотравной, луково-разнотравной и степи разнотравно-володушковой, а также в степных сообществах Бурятии [7]. Проективное покрытие данного вида в исследованных сообществах 1% и менее 1%. Большое влияние на обилие данного вида оказывает выпас домашнего скота. Возрастная структура вида указывает на то, что в данных сообществах возобновление происходит в основном вегетативно, поскольку нами наблюдались только особи, находящиеся в фазах полного развития цветоноса, цветения и плодоношения. Вероятно, существует и семенное возобновление, но обнаружить растения в вир-гинильной фазе онтогенеза нам не удалось.

Из надземных и подземных органов лука ветвистого впервые было выделено основание, которое оказалось новым и названо аллином [11]. Этот алкалоид относится к физостигминовой группе индольных алкалоидов и является α, β-метилпирролино-β-оксииндолом. Такие алкалоиды ранее в семействе луковых не были выявлены. Алкалоид аллин затем был обнаружен еще в 6 других видах лука, произрастающих в Забайкалье. По структуре аллин оказался близким к алкалоиду физостигмину, выделенному из африканского растения физостигмы и применяемому в практике лечения заболевания глаз. И. Ю. Селютиной (2004) проведено изучение химического состава A. ramosum в природных условиях для выделения перспективных популяций, имеющих высокую биологическую продуктивность и повышенное содержание флавоноидов. Кроме того, была разработана методика высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для массовых анализов комплекса флавонол-гликозидов у видов лука [12].

В надземных органах другого вида лука — A. anisopodi-um — были обнаружены алкалоиды, флавоноиды, сапонины, аскорбиновая кислота. В надземной части содержится 0,11–0,30% алкалоидов, в подземной части 0,05–0,10%. Максимальное содержание алкалоидов отмечено в фазу цветения. Больше всего алкалоидов содержится в листьях, меньше в стебле и подземных органах. Выделенные из лука разнолучевого алкалоиды обладали противогрибковой активностью [1].

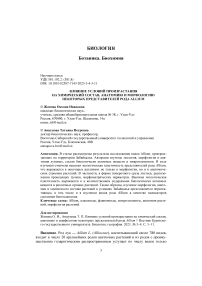

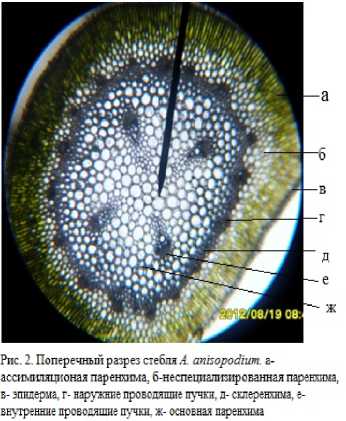

В ходе изучения анатомического строения вегетативных органов данного вида определено влияние условий произрастания на анатомические признаки луков. A. anisopodium прорастает обильно в луково-разнотравной и разнотравно-луковой полидоминантной степях, в остальных сообществах его коэффициент обилия не превышает 3. Высота растения достигает в среднем 40±5 см (рис. 1). У экземпляров, собранных в луково-разнотравной степи и степи разнотравнолуковой полидоминантной, форма поперечного среза стебля близка к округлой,

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА первичная кора имеет хорошо развитую палисадную хлоренхиму, которая состоит из 2, местами из 3 слоев клеток. Далее следуют губчатая хлоренхима и неспециализированная паренхима, которые образованы одним или двумя слоями клеток (рис. 2). У экземпляров, собранных в пятилистниково-володушковой степи, форма поперечного сечения близка к четырехгранной, первичная кора представлена губчатой ассимиляционной паренхимой. Относительно постоянными, не зависимыми от условий произрастания признаками являются строение осевого цилиндра, наличие склеренхимы с прилегающими к ней мелкими проводящими пучками, формирование в центральной части осевого цилиндра 4 более крупных проводящих пучков. У экземпляров, собранных в пятилистниково-володушковой степи, в центре осевого цилиндра образуется полость (рис. 3).

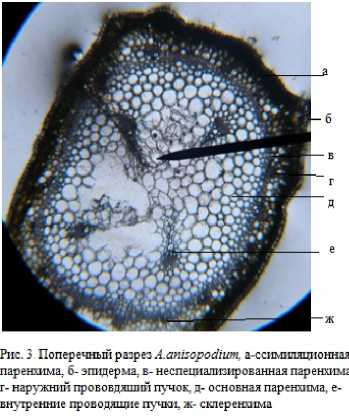

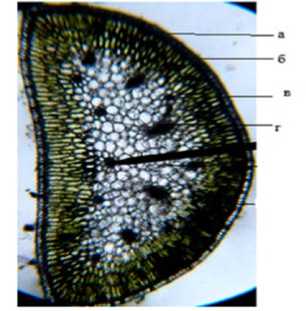

Количество листьев и форма поперечного среза листа A. anisopodium также определяются условиями произрастания. В среднем формируется 4±2 листа, диаметр листьев не более 1,5 мм, длина листьев несколько меньше высоты стебля. У экземпляров, собранных в луково-разнотравной степи, форма поперечного среза листа близка к округлой. Лист покрыт одним слоем клеток эпидермиса, далее формируется склеренхима, образованная одним слоем клеток. Палисадная и губчатая хлоренхима состоит из одного или двух слоев клеток. Проводящие пучки расположены в наружной части мезофилла по всей окружности листа, наблюдается чередование крупных и мелких проводящих пучков. У экземпляров, собранных в степи пятилистниковой, форма поперечного среза листа полуци-линдрическая (рис. 5). Снаружи лист покрыт эпидермисом, под которым формируется склеренхима. Характерной чертой является развитая палисадная хлоренхима, образованная двумя, местами тремя слоями клеток. На верхней стороне листа расположены крупные проводящие пучки, на нижней мелкие. Строение проводящих пучков у всех отобранных экземпляров сходное.

Рис. 4. Анатомия листа. A. anisopodium 1— эпидермис; 2 — мелкие проводящие пучки; 3 — хлоренхима;

4 — крупные проводящие пучки

Рис. 5. Анатомия листа A. anisopodium а — эпидермис, б — хлоренхима, в — мелкие проводящие пучки, г — крупные проводящие пучки

Большой популярностью как пищевое растение среди населения Забайкалья пользуется лук стареющий (мангир) — A. senescens. В тибетской и монгольской медицине лук стареющий используют при заболеваниях органов желудочнокишечного тракта, неврастении, бронхите, аменорее, пищевых интоксикациях, как антигельминтное и детаксикационное средство, при педикулезе [8]. Данный вид обладает высокой экологической пластичностью, что выражается в различии морфометрических параметров растения, форме листьев, а также в различии качественного состава и количественного содержания биологически активных веществ в зависимости от условий произрастания. В надземной и подземной части лука стареющего обнаружены алкалоиды, флавоноиды, сапонины, аскорбиновая кислота. В надземной части содержится 19 мг% а в подземной части 36 мг% аскорбиновой кислоты [12]. В надземной части содержание алкалоидов составляет 0,05–0,14%, в подземной части — от следов до 0,10%. Из надземной части выделен алкалоид аллин. Содержание сапонинов составило 2,41%. Также в надземной части лука обнаружены микроэлементы (мг/кг): Mn — 61,51%; Zn — 50,27%; Сu — 5,60%; Со — 2,11%; Ni — 2,49%; Сr — 5,42% [2].

Элементный состав был изучен и у других видов лука: Максимовича, скороды и удинского [3], в результате чего установлено, что эти виды богаты такими необходимыми элементами, как железо, марганец, цинк.

Отмечено влияние условий произрастания на анатомические признаки стебля и листа A.senescens. Результаты морфометрического анализа стебля показали, что его длина в среднем достигает 40,3±7,5 см. Форма поперечного среза стебля округлая, в верхней части стебель ребристый. Снаружи он покрыт одним слоем клеток эпидермиса. Первичная кора представлена палисадной хлоренхимой, под которой формируется губчатая хлоренхима, состоящей из одного слоя клеток, далее располагаются клетки неспециализированной паренхимы. Осевой цилиндр образован клетками склеренхимы, расположенными по всей окружности стебля и прилегающими к ней мелкими проводящими пучками закрытого коллатерального типа, ближе к центру осевого цилиндра формируется 8 крупных проводя- щих пучков. У экземпляров, собранных в разнотравно-луговой степи, в центре осевого цилиндра формируются полости.

Результаты морфометрического анализа листьев A.senescens показали, что на одной особи формируется 6,3±1,5 листьев, длина листьев почти вдвое меньше высоты цветоноса и достигает 18,8±3,2 см, ширина листа — 0,4±0,1 см. Листья винтообразно скрученные. Форма поперечного среза листа зависит от условий произрастания лука. У экземпляров, собранных в луково-разнотравной степи, форма поперечного среза приближается полуцилиндрической, у экземпляров, собранных в пятилистниковой степи, — почти плоская. Снаружи лист покрыт однослойным эпидермисом. У растений, собранных в пятилистниковой степи, под эпидермой находится один слой клеток палисадной хлоренхимы, под которой развивается губчатая хлоренхима, образующая два, местами три слоя клеток. Далее следуют клетки мезенхимы, среди которых располагаются проводящие пучки. Мелкие проводящие пучки равномерно распределены на границе между хлоренхимой и паренхимой, окружены клетками обкладки, которые отличаются от клеток неспециализированной паренхимы более мелкими размерами и правильной округлой формой. Стенки клеток проводящих пучков утолщены и выполняют опорную функцию. Крупные проводящие пучки находятся в срединной части листа. Анатомическое строение листьев A. senescens , собранных в луковоразнотравной степи. имеет следующие особенности: полуцилиндрическую форму поперечного среза, клетки губчатой хлоренхимы на верхней стороне листа образуют 1–2 слоя, крупные проводящие пучки смещаются от центра листа к его верхней поверхности, на нижней стороне хлоренхима состоит из одного слоя клеток палисадной хлоренхимы и одного слоя клеток губчатой хлоренхимы.

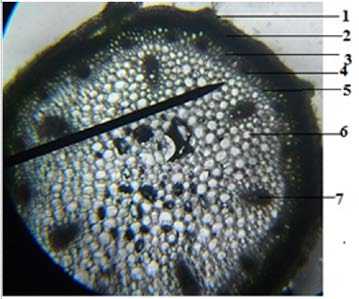

Впервые изучены и описаны анатомия и морфология Alliumudinicum. Высота цветоноса А. udinicum достигает до 35 см, стебель в сечении округлый, слегка ребристый (рис. 6). Снаружи стебель покрыт одним слоем клеток эпидермиса. Первичная кора образована двумя, местами тремя слоями клеток губчатой хлоренхимы и клетками склеренхимы, которые образованы обычно двумя слоями клеток. Осевой цилиндр представлен эвстелой, где непосредственно в склеренхиме формируются мелкие проводящие пучки с утолщенными стенками ксилемы и флоэмы, по-видимому, они также выполняют опорную функцию. Проведение веществ по стеблю осуществляют шесть крупных проводящих пучков закрытого коллатерального типа, которые находятся в основной паренхиме недалеко от склеренхимы. Одной из отличительных черт проводящих пучков является наличие склеренхимы между флоэмной и ксилемной частями, которую мы назвали ксилемной склеренхимой, а также наличие флоэмной склеренхимы. Клетки основной паренхимы занимают всю центральную часть осевого цилиндра, однако по мере роста растения в постгенеративном состоянии внутри стебля образуется полость, что указывает на гидрофильность данного вида (рис. 6).

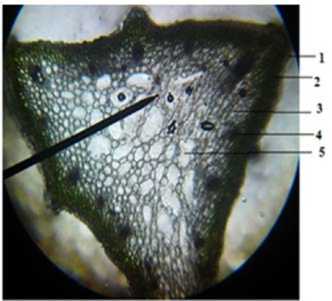

Анатомическое строение листа исследованного вида представлено на рисунках 6–7. Лист A. udinicum в поперечном сечении трехгранный, ребристый. Снаружи покрыт одним слоем клеток эпидермиса, имеющего характерное для луковых строение. Под эпидермисом расположена палисадная хлоренхима (рис. 7). Она состоит из 2–3, а в углах до 4 слоев плотно прилегающих друг другу клеток. Затем идет один слой губчатой хлоренхимы. Под ней находится неспециализированная паренхима, в центральной части мезофилла листа формируется аэрен- 8

хима. В течение вегетации растения аэренхима разрушается, формируется единая полость. Проводящие пучки закрытого коллатерального типа располагаются в наружном слое неспециализированной паренхимы, прилегая к губчатой хлоренхиме. Отличительной чертой анатомического строения листа является чередование более крупных и мелких проводящих пучков, притом более крупные пучки располагаются в углах листа или под ребристой поверхностью граней листа. Пучок имеет типичное строение: флоэма расположена снаружи, ксилема внутри. Между ксилемой и флоэмой находится склеренхима — ксилемная склеренхима. Характерной чертой строения проводящих пучков является наличие клеток спутниц вокруг пучка. Количество проводящих пучков у изученных нами экземпляров равнялось 17–18.

Рис. 6. Анатомия стебля A.udinicum.

1 — эпидермис, 2 — хлоренхима,

3 — склеренхима, 4 — наружные проводящие пучки, 5 — склеренхима, 6 — основная парехима,

7 — крупные проводящие пучки

Рис. 7. Поперечный срез листа A.udinicum .

1 — эпидермис, 2 — хлоренхима,

3 — неспециализированная паренхима,

4 — проводящий пучок, 5 аэренхима

Заключение . Многие виды Allium обладают высокой экологической пластичностью и способны прорастать при различной степени химического загрязнения. Химическое, радиационное загрязнение среды вызывает мутации в кариотипе и как следствие различие в формировании подземных и надземных органов. Это лежит в основе многих геномных и хромосомных мутаций, наличия различных кариотипических групп внутри вида.

Таким образом, изучение морфологии, анатомии и химического состава растений в условиях Забайкалья представляется перспективным, в том числе и в изучении видов рода Allium в качестве индикаторов состояния биогеоценозов. Особенно это касается видов, обладающих высокой экологической пластичностью и способных приспосабливаться к условиям среды через изменение морфометрических параметров, изменение формы вегетативных и генеративных органов, а также через изменение качественного состава и количественного содержания биологически активных веществ. Высокое содержание биологически активных веществ луков (флавоноидов, алкалоидов, аскорбиновой кислоты, микроэлементов и др.) расширяет возможность их использования в пищу и перспективность исследования в качестве лекарственных растений.