Влияние внешнесредовых факторов антенатального периода на состав крови новорожденных

Автор: Новицкий И.А., Бакшеева С.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Выявлены отличия субпопуляционного состава лимфоцитов пуповинной крови новорожденных при проживании их матерей в сельских и городских условиях, обусловленные разными экологическими условиями исследованных территорий

Лимфоциты, новорожденные, беременные женщины, сельские и городские территории

Короткий адрес: https://sciup.org/14084259

IDR: 14084259 | УДК: 614.7:

Текст научной статьи Влияние внешнесредовых факторов антенатального периода на состав крови новорожденных

Введение. Известно, что здоровье человека тесно связано с жилой средой [3–5, 7, 9, 10]. Аллергические заболевания у детей – экологически зависимые заболевания, так как фенотипическая реализация наследственной предрасположенности к ним всегда осуществляется при воздействии факторов окружающей среды [1, 2, 6, 8]. В условиях крупного промышленного центра, каким является город Красноярск, особую остроту приобретает проблема токсического воздействия на организм различных антропогенных факторов. Одним из важнейших факторов, загрязняющих воздушную среду города, являются выхлопные газы автомобилей, а также выбросы промышленных предприятий.

Цель. Провести сравнительный анализ субпопуляционного состава лимфоцитов крови новорожденных при проживании их матерей в разных экологических условиях.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ иммунного статуса новорождённого с местом проживания матери во время беременности. Для исследования взято несколько районов Красноярска и сельская местность. Так, 21 женщина проживала в Советском районе, 3 – в Центральном, 14 матерей – из Железнодорожного района, 26 – из Октябрьского, по 23 женщины из Ленинского и Кировского районов, 15 – из Свердловского района и 28 женщин из сельской местности. У всех детей для иммунологического исследования забиралось 10,0 мл пуповинной крови в момент родов. При проведении исследования определяли следующие иммунологические показатели: абсолютное и относительное содержание лимфоцитов с различными поверхностными маркерами (CD26+, CD16+56+).

Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов пуповинной крови оценивали с помощью метода проточной цитофлюориметрии, используя FACS Calibur (Becton Dickinson, USA) и реагенты Simul Test IMK – lymphocyte Kit (USA). Анализ проводили, используя программу Simul SET.

В основе метода проточной цитометрии лежит измерение оптических свойств клеток. Клетки по одиночке вводятся в ламинарный поток в проточной кварцевой кювете, где они пересекают сфокусированный световой пучок, не касаясь стенок кюветы. В пробирки вносили по 20 мкл антител CD26+, CD3+/CD16+CD56+, добавляли кровь и инкубировали при комнатной температуре в темноте. Тщательно перемешивали и анализировали на проточном цитометре FACS Calibur.

Оценка внутриклеточной продукции ИНФ-γ+ проводилась раздельно для лимфоцитов, имеющих и не имеющих маркер активации – CD69+. Процедура активации пуповинной крови с помощью фитогемагглютинина проводилась в присутствии GoldjiPlug, который ингибирует транспорт белка из клетки, таким образом, антигены и цитокины, продуцируемые клеткой в процессе активации, удерживаются внутри клетки. Анализировали пробы на проточном цитометре.

Статистическую значимость различий количественных признаков анализировали с помощью критерия Манна-Уитни (U). Анализ статистической значимости различий качественных признаков проведен с помощью критерия χ 2 с поправкой Йейтса, а для малых выборок – двустороннего точного критерия Фишера.

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования проведен сравнительный анализ иммунного статуса новорожденных в разных районах проживания матери во время беременности (табл. 1).

Таблица 1

Связь показателей иммунограммы пуповинной крови у обследованных детей с районом проживания их матерей во время беременности

|

Район проживания |

Параметры |

||

|

IFNγ+ (%) |

CD26+ (кл/мкл) |

CD16+CD56+ (кл/мкл) |

|

|

Советский (1) |

0,40 (0,15-0,84) |

1373,22 (1977,67-2709,57) |

1348,50 (735,50-1671,50) |

|

Октябрьский (4) |

0,55 (0,42-0,76) |

1741,62 (1436,23-2604,28) |

1191 (851-1456) |

|

Ленинский (5) |

0,49 (0,17-0,61) |

1782,91 (1113,54-2337,56) |

1061 (699-1542) |

|

Свердловский (6) |

0,69 (0,59-0,89) |

2437,22 (1977,67-2709,57) |

1255 (659-1648) |

|

Железнодорожный (3) |

0,68 (0,34-1,95) |

1763,88 (1536,75-2280,53) |

1032 (608-1240) |

|

Кировский (8) |

0,68 (0,59-0,82) |

1749,26 (980,74-2220,56) |

1188,50 (368-1712,50) |

|

Сельская местность (7) |

1,11 (0,74-2,31) |

1864,67 (1172,19-2403,23) |

609 (464,50-1163) |

|

p |

p 1-7 =0,02 p 4-7=0,01 p 5-7 =0,03 р 6-7=0,05 р 3-7=0,30 р 8-7=0,08 |

p 1-7 =0,10 p 4-7=0,40 p 5-7 =0,70 р 6-7=0,05 р 3-7=0,90 р 8-7=0,30 |

p 1-7 =0,02 p 4-7=0,02 p 5-7 =0,10 р 6-7=0,03 р 3-7=0,40 р 8-7=0,60 |

Как следует из таблицы 1, состав иммунокомпетентных клеток пуповинной крови новорожденных, проживающих в сельской местности, отличается от такового у детей, проживающих в г. Красноярске. В пуповинной крови детей, проживающих в г. Красноярске, отмечается снижение CD26+ лимфоцитов и лимфоцитов, синтезирующих ИНФ-γ+, а также повышение количества естественных киллеров в сравнении с данными показателями у детей, проживающих в сельской местности.

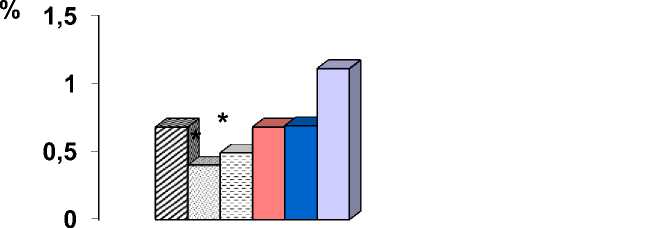

Далее выполнено исследование по оценке степени влияния условий среды проживания беременных женщин на содержание мононуклеаров, синтезирующих ИНФ-γ+, в пуповинной крови их новорожденных (рис.).

И Ж/дорожный □ Советский ПЛенинский □ Кировский ^Свердловский ПСело

Связь среды проживания и содержания мононуклеаров, синтезирующих ИНФ-у+ пуповинной крови здоровых новорожденных (* - достоверность отличий с детьми, проживающими в сельской местности)

При этом выявлено существенное отличие между анализируемыми группами. А именно – в пуповинной крови новорожденных из сельской местности достоверно более высокое содержание мононуклеаров, синтезирующих ИНФ-γ+, чем в пуповинной крови городских детей.

При завершении исследования подробно изучено содержание активированных и неактивированных лимфоцитов, синтезирующих ИНФ-γ+ в пуповинной крови городских и сельских детей (табл. 2).

Показатели иммунограммы пуповинной крови у городских и сельских детей

Таблица 2

|

Параметр |

Город (n=125) |

Село (n=28) |

p |

|

CD16+CD56+(кл/мкл) |

1218 (643-1163) |

609 (464-1163) |

0,051 |

|

IFNγ+(%) |

0,59 (0,37-0,84) |

1,12 (0,74-2,31) |

0,008 |

|

IFNγ+CD69+(%) |

0,42 (0,2-0,57) |

0,73 (0,3-2,03) |

0,017 |

|

IFNγ+CD69+ (кл/мкл) |

16,01 (8,55-27,11) |

31,37 (14,51-57,6) |

0,027 |

|

IFNγ+CD69–(%) |

0,13 (0-0,26) |

0,34 (0,17-0,45) |

0,011 |

|

IFNγ+CD69– (кл/мкл) |

4,73 (0-10,49) |

11,09 (6,8-18,01) |

0,020 |

Из таблицы 2 следует, что в пуповинной крови новорожденных, матери которых проживали в г. Красноярске во время беременности, статистически значимо увеличено абсолютное содержание натуральных киллеров (CD16+CD56+) по сравнению с данным показателем у детей из сельской местности. Вероятно, в условиях агрессивного воздействия городской среды на организм плода естественные киллерные клетки повышают защитную функцию. Кроме того, в пуповинной крови новорожденных, матери которых проживали в г. Красноярске во время беременности, статистически значимо снижено абсолютное и относительное содержание МПК (как активированных, так и неактивированных), синтезирующих ИНФ-γ+, по сравнению с данным показателем у детей из сельской местности. Данный факт свидетельствует о внутриутробной супрессии Th1 лимфоцитов в условиях агрессивного воздействия городской среды на организм плода.

Таким образом, качество жилой среды оказывает непосредственное влияние на формирование иммунитета человека уже к моменту рождения, т.е. внутриутробно. Выявленные в исследовании достоверные данные о взаимосвязи иммунного статуса пуповинной крови с экологией жилища и районом проживания позволяют сделать вывод о несостоятельности Th1-клеточной системы, проявляющейся снижением CD26+лимфоцитов и лимфоцитов, синтезирующих ИНФ-γ+; повышенной активности естественных киллеров у новорождённых, находившихся под постоянным ксеногенным прессингом во внутриутробном периоде. Общеизвестно, что ИНФ-γ+ активирует макрофаги, стимулирует фагоцитоз и киллинг нейтрофилов, регулирует силу иммунного ответа, тормозит аллергический ответ. Очевидно, у детей, рождённых в экологически неблагополучных районах, высок риск формирования атопии.

Выводы

-

1. Экологические условия проживания матери существенно влияют на состояние иммунитета у их новорожденных.

-

2. Постоянный ксеногенный прессинг от территории проживания беременных увеличивает риск атопии у их родившихся детей.

Список литературы Влияние внешнесредовых факторов антенатального периода на состав крови новорожденных

- Балаболкин И.И. Аллергия у детей и экология//Рос. педиатр. журн. -2002. -№ 5. -С. 4-8

- Вельтищев Ю.Е. Экологически детерминированная патология детского возраста//Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. -1996. -№ 2. -С. 45-52.

- Губернский Ю.Д., Рахманин Ю.А., Калинина Н.В. Роль факторов жилой среды в здоровье человека//Вестн. РАМН. -2006. -№ 5. -С. 26-30.

- Касохов А.Б. Нарушение иммунобиологической реактивности в условиях загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами//Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. -1999. -№ 4. -С. 37-41.

- Петрова Т.И., Гервазиева В.Б., Даутов Ф.Ф. Влияние экологических факторов на формирование аллергических заболеваний у детей//Рос. педиатр. журн. -2002. -№ 4. -С. 18-21.

- Пролыгина Д.Д., Хайруллина Р.М., Макарова Г.У. Иммунологические варианты адаптации у детей при воздействии экологических факторов//Мед. иммунология. -2006. -№ 2-3. -С. 381-382.

- Решетникова И.Д. Острые аллергические реакции среди населения крупного промышленного города (эпидемиология, клиника, организационно-управленческие аспекты): автореф. дис.. канд. мед. наук. -Уфа, 2003. -18 с.

- Саватеева В.Г., Козлова Л.С. Распространённость иммуно-и аллергопатологии у детей, проживающих в крупном промышленно-энергетическом центре (г. Ангарск)//Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии: тез. 5-го конгр. РААКИ. -М., 2001. -С. 18.

- Шевелева С.А. Микробиологическая безопасность пищевых продуктов и факторы окружающей среды//Вестн. РАМН. -2006. -№ 5. -С. 43.

- Wjirthrich B. Epidemiology and natural history of atopic dermatitis//All Clin. Imm. Int. -1996. -V.8, № 3. -P. 77-82.