Влияние внешних связей на развитие российских регионов

Автор: Дружинин Павел Васильевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 (10), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы экономического развития российских регионов. Важную роль в теории экономического роста занимают исследования процессов интенсификации международной торговли, создания таможенных союзов. На реальных данных показано, как влияет ориентированность на экспорт регионов на темпы их экономического роста российских регионов. Рассмотрен период с 1990 по 2013 г., выделены основные внешние шоки данного периода, связанные с кризисами мировой экономики и радикальными решениями федеральных властей. Показано, что в целом за период с 1990 по 2013 г. можно отметить некоторое положительное влияние экспортоориентированности на темпы экономического роста, но в отдельные годы именно ориентированность на экспорт является одним из важнейших факторов экономического роста. Либерализация внешней торговли в РФ в начале 90-х гг. была одним из ключевых факторов спада экономики, особенно в регионах с большим удельным весом обрабатывающей промышленности. Чем меньше была экспортная квота, тем больше в 1992 г...

Региональное развитие, внешние связи, экспорт, внутренний рынок, валовой региональный продукт, факторы экономического роста, таможенный союз, экспортная квота, приграничный регион, мягкие факторы, таможенный тариф

Короткий адрес: https://sciup.org/149131094

IDR: 149131094 | УДК: 332.9

Текст научной статьи Влияние внешних связей на развитие российских регионов

Развитие региональной экономики определяется множеством факторов. К основным факторам, влияющим на ход ее развития и определяющим уровень, достигнутый регионом, относятся: природные и трудовые ресурсы, вложенный капитал, человеческие ресурсы, экономический потенциал, научно-технический потенциал, географический фактор, политические про © Дружинин П.В., 2015

цессы, исторические, культурные и этнические традиции и характеристики, состояние окружающей среды и внешние воздействия. Оценка влияния разнообразных факторов на темпы регионального роста длительное время привлекает внимание ученых.

Во второй половине ХХ в. на специальных моделях было показано, что ключевыми факто- рами экономического роста являются капитал, труд и технический прогресс. Современные исследования показали, что данные факторы не полностью объясняют экономическое развитие, и есть необходимость разработки моделей экономического роста, учитывающих влияние качества труда, институтов, информации, географических условий и других факторов. Экономический рост выступает как результат действия не только экономических, но и неэкономических факторов, которые отсутствуют в неоклассической теории.

Экономические и неэкономические факторы роста трудно рассматривать в отрыве друг от друга, поскольку они взаимосвязаны, поэтому деление факторов экономического роста на экономические и неэкономические весьма условно. Некоторые исследователи выделяют смешанные факторы, соединяющие в себе элементы как экономических, так и неэкономических факторов.

Существуют различные классификации факторов регионального экономического развития [2; 7; 12]. К экономическим факторам относят увеличение количества и совершенствование качества используемых ресурсов, к смешанным факторам – системно-экономические, экономико-географические, институционально-экономические, к неэкономическим – военно-политические, физико-географические, природно-климатические, национальные, культурные, демографические, геополитические, социокультурные (цивилизационные), социально-политические, экологические, инфраструктурные, религиозно-этические, институционально-политические, инновационно-технологические, социальные, психологические, а также особенности менталитета и особенности исторического развития.

В моделях, основанных на производственных функциях, обычно выделялись физический капитал (инвестиции или основные фонды) и человеческий капитал (численность занятых), как основные факторы. Теоретические модели экономического роста в настоящее время должны предусматривать модифицированные функции, в которых наряду с этими двумя традиционными факторами и техническим прогрессом должны фигурировать переменные, отражающие действие социально-политических, инфраструктурных, психологических, географических и других факторов. Фактически выделение факторов приводит к определению через них совокупной факторной производительности.

Предыдущие исследования показали значимость мягких факторов, не связанных или слабо связанных с трудом и капиталом [2; 5; 13]. Было показано влияние на развитие региональной экономики структуры экономики, причем один и тот же фактор оказывал в разные периоды разнонаправленное влияние. Например, положительное влияние доли добывающего сектора было отмечено только в начале 90-х годов. Исследование данных по российским регионам показало, что институционально-политические факторы оказывают небольшое влияние на региональный экономический рост в двух случаях – темп роста временно возрастает при смене главы региона и длительность руководства регионом оказывает влияние на экономический рост, причем характер этого влияния зависит от порядка назначения или избрания главы региона.

Важную роль в теории экономического роста занимают исследования процессов интенсификации международной торговли, создания таможенных союзов. Для развития регионов данный фактор может иметь и положительное, и отрицательное влияние, как это было показано в работах разных авторов, в частности Дж. Вайнера и Дж. Мида. В основе анализа лежит сравнение торговли между странами в условиях существования у каждой из них собственного таможенного тарифа и в условиях заключения между ними соглашения о таможенном союзе, устраняющего тарифы во взаимной торговле.

В соответствии с теорией таможенного союза в результате его создания в экономике возникают эффекты, проявляющиеся сразу после создания таможенного союза и на более поздних стадиях функционирования таможенного союза. Результаты большей части эмпирических исследований данных вопросов, как правило, говорят о положительном эффекте развития международной торговли, который повышает эффективность экономики нескольких стран. Но надо отметить, что «создание торговли» ведет к снижению ВРП в тех регионах, где производилась продукция, которая теперь импортируется [3; 9; 10].

Либерализация внешней торговли в РФ в начале 90-х гг. была одним из ключевых факторов спада экономики, особенно в регионах с большим удельным весом обрабатывающей промышленности, таких как Ивановская, Брянская, Костромская, Рязанская, Ярославская и другие области. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. Вступление Кыргызстана в ВТО привело к глубокому затяжному кризису, предприятия многих отраслей оказались неконкурентоспособны. Исследование последствий форми- рования ЕАЭС для сельского хозяйства Казахстана показало, что по большинству подотраслей Казахстан понесет потери, а в наиболее выигрышном положении окажется Белоруссия [11].

Внешние воздействия по-разному сказываются на развитии регионов. Основываясь на концепции кольцевых структур, можно выделить центральные, краевые и соединяющие их радиальные активные зоны, характеризующиеся высоким уровнем инновационной активности, более продвинутой отраслевой структурой экономики и относительно высоким уровнем менеджмента, что позволяет им динамично развиваться [4]. Данные зоны активно контактируют между собой и с внешним миром, привлекают ресурсы соседних территорий и реализуют новые проекты. Созданные и впервые освоенные в них инновации распространяются затем в другие регионы. Активными зонами часто становятся территории контакта с внешним миром, с более развитыми странами, получающие новую информацию, знания, технологии, навыки. Приход достижений более развитых стран и их адаптация к местным условиям в дальнейшем ведет к их диффузии на соседние территории. Особое место занимают приграничные и приморские регионы, поскольку либерализация внешнеэкономической деятельности создала для многих из них благоприятные возможности для экономического развития. Активно участвуя во взаимодействии соседних государств, получая информационные ресурсы и знания, они могут стать краевыми активными зонами, вовлекающими в процесс преобразований прилегающие к ним глубинные регионы. Реализация этой возможности зависит от определенных факторов и требует детального исследования [1].

Для оценки влияния внешних связей на региональное развитие анализируется изменение региональных показателей, прежде всего ВРП. В ходе анализа данных строятся графики показателей, которые позволяют выявить наличие связи с факторами, отражающими внешнее воздействие, прежде всего, исследуется влияние динамики экспорта. Ранее было показано положительное влияние экспортоориентированности регионов на данных Северо-Западного федерального округа. В этой работе рассматриваются показатели 79 российских регионов, по которым имеются данные по ВРП с середины 90-х годов. При исследовании более раннего периода рассматривались 76 регионов, по которым имеются данные с 1990 г. (отсутствуют данные по ВРП для Ингушетии, Еврейской АО и Чукотского АО).

Проводилась оценка статистических характеристик взаимосвязи и строились простейшие уравнения в абсолютных величинах и в темпах роста:

Y ( t ) = A x X a ( t ) , (1) Y ( t ) = A + B x X ( t ), (2)

где Y ( t ) - ВРП в год t ; 5 Y ( t ) - темп роста ВРП в год t ; X ( t ) – объем экспорта или отношение экспорта к ВРП или другие показатели; А и В – константы, определяемые в результате расчетов. Расчеты проводились по временным рядам и пространственным данным. Поскольку исследуемые факторы не являются основными, то статистические характеристики были невысокими, коэффициенты корреляции не превышали 0,52.

Динамика ВРП в первую очередь определяется инвестициями и занятостью, поэтому в отдельных случаях строились производственные функции, в которых совокупная факторная производительность определялась через характеристики внешних связей, фактически строилась трехфакторная производственная функция, где третий фактор определялся показателями, связанными с объемом экспорта:

Y ( t ) = A x K a ( t ) x L ( t ) x X Y ( t ), (3)

где K ( t ) – стоимость основных фондов или кумулятивные инвестиции в год t ; L ( t ) – численность занятых; X ( t ) – объем экспорта или отношение экспорта к ВРП; А , a, P, у - константы, определяемые в результате расчетов. Расчеты проводились по временным рядам и пространственным данным.

При решении поставленных задач собиралась информация за 1990–2013 гг. по развитию экономики России и ее регионов по следующим показателям: ВРП, численность занятых, основные фонды, инвестиции, объем экспорта, а также некоторые другие показатели. Источник данных – статистические справочники, сайт ФСГС и данные Н.Н. Михеевой [6; 8]. Исходные данные для некоторых задач были преобразованы в сопоставимый вид, за основу взяты динамические ряды с сайта ФСГС (индексы и показатели в ценах 2008 г.). Для расчетов использовались стандартные пакеты обработки данных.

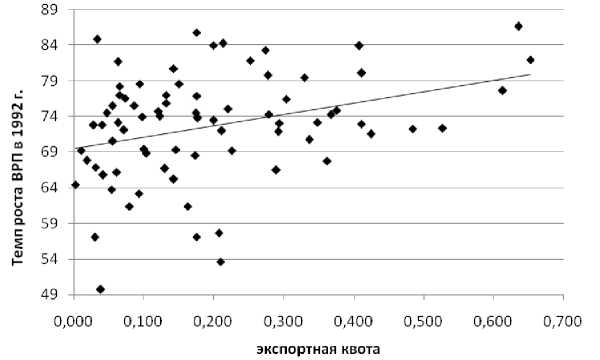

Если рассматривать в целом период с 1990 по 2013 г., то можно отметить некоторое положительное влияние экспортоориентированности на темпы экономического роста. Большинство регионов с высокой экспортной квотой превысили уровень 1990 г. по ВРП, а почти все регионы с экспортной квотой менее 0,1 до сих пор не достигли уровня 1990 года. Коэффициент корреляции составляет R = 0,29. В то же время зависимость темпов роста ВРП за 1991 г. от показателей экспорта отсутствует, либерализация внешнеэкономической деятельности начала оказывать влияние в 1992 году.

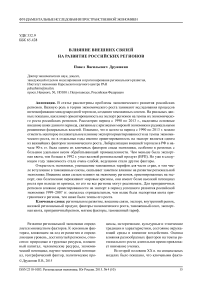

В первый год реформ падение ВРП сильно зависело от экспортных возможностей регионов, коэффициент корреляции составил 0,42 (рис. 1). Чем меньше была экспортная квота, тем больше упал ВРП. Но уже в следующем году зависимость стала очень слабой, ведущими стали другие факторы. В следующие четыре года снова можно отметить прямую зависимость экспортной квоты и темпов роста ВРП. В 1998 г. зависимость отсутствует, в год дефолта развитие регионов определяли другие факторы. Но в целом за начальный период реформ, с 1991 по 1998 г., зависимость су- ществует и достаточно сильная – коэффициент корреляции R = 0,52 (рис. 2).

Девальвация рубля привела к тому, что зависимость развития регионов от экспорта стала достаточно сильной в 1999 г.: чем выше экспортная квота, тем выше темпы роста ВРП, но уже в следующем году ситуация сменилась на противоположную. Дополнительные доходы привели к оживлению внутреннего рынка, и в 2000 г. чем меньше была экспортная квота, тем выше были темпы роста ВРП. В 2001 г. данная зависимость стала очень слабой, и с 2002 г. до нового кризиса несколько более высокие темпы роста были у экспортоориентированных регионов, но зависимость была достаточно слабой, за исключением 2005 г. ( R = 0,29). Если в 1999 г. коэффициент корреляции составил R = 0,21, то в целом за 1999–2007 гг. – R = 0,11.

Рис. 1. Взаимосвязь темпа прироста ВРП в 1992 г. (%) и экспортной квоты (соотношение экспорта и ВРП) Примечание. Составлено автором.

Рис. 2. Взаимосвязь темпа прироста ВРП в 1990–1998 гг. (%) и экспортной квоты (соотношение экспорта и ВРП) Примечание. Составлено автором.

Сильным внешним шоком для российских регионов был кризис конца 2000-х годов. Реакция на этот кризис была разной для российских регионов в зависимости от особенностей их экономики. В некоторых регионах, например, в Карелии и Мурманской области, спад начался уже в 2008 г. и углубился в 2009 г., в некоторых, например, в Сахалинской области, после спада в 2008 г. уже в 2009 г. начался рост экономики, в некоторых, например, на Камчатке и Чукотке, рост в 2009 г. не прекратился. Но в большинстве российских регионов в 2008 г. ВРП вырос, в 2009 г. упал, и в 2010 г. снова вырос.

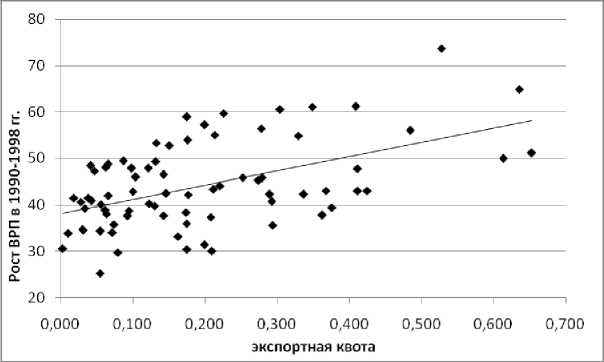

Глубина снижения экономики в 2008–2009 гг. определялась различными факторами, прежде всего, структурой экономики. Проводилось исследование тех особенностей, которые определяли реакцию региональной экономики на данный кризис. Рассматривалось несколько гипотез, связанных со структурой региональной экономики, ее ориентированностью на мировой рынок, развитием институтов предпринимательства, эффективностью и уровнем развития экономики. Влияние ориентированности на внешний рынок оказалось неоднозначным. В ходе предварительного анализа графиков была отмечена необходимость отдельно рассматривать рынки дальнего и ближнего зарубежья. Было рассчитано отношение экспорта в ближнее зарубежье, в дальнее зарубежье и экспорта в целом к ВРП.

В 2008 г. ориентированность на рынок дальнего зарубежья оказалась отрицательным фактором для роста региональной экономики, а ориентированность на рынок ближнего зарубежья – положительным. Но в следующем году все поменялось, поскольку кризис в страны СНГ пришел с некоторым опозданием. В 2009 г. графики показали отрицательное влияние ориентированности на рынок ближнего зарубежья и более сложную картину для экспорта в целом (рис. 3). С ростом отношения экспорта к ВРП сначала можно отметить рост спада в экономике регионов, а с некоторого момента – замедление падения экономики, и для расчетов использовалась функция со сменой тенденций (квадратичная).

При проведении расчетов окончательно было выделено три показателя – отношение экспорта в ближнее зарубежье к ВРП, отношение экспорта к ВРП и квадрат отношения экспорта к ВРП. В результате при невысоких статистических показателях ( R 2 = 0,25; F = 8,4) было получено, что данные факторы значимы, ориентированность на рынок ближнего зарубежья привела к увеличению спада ВРП, ориентированность на внутренний рынок до определенного уровня была положительным фактором (соответственно ориентированность на мировой рынок – отрицательным), а с определенного уровня – положительным. Выше данного уровня соотношение было чуть больше, чем у десяти российских регионов.

В 2010 г. экономика России стала выходить из кризиса, и экспортоориентированные регионы были более успешны, но постепенно начинался новый кризис, темпы роста российских регионов замедлялись. Ориентация на рынок дальнего зарубежья снова с 2011 г. стала отрицательно влиять на темпы экономического роста.

Рис. 3. Связь доли экспорта в ближнее зарубежье к ВРП и темпа роста ВРП в 2009 г. по регионам РФ Примечание. Составлено автором.

Падение цен на нефть, обострение внешнеполитической обстановки и введение в 2014 г. санкций ускорили замедление роста российской экономики, и уже в ноябре 2014 г. промышленное производство стало снижаться. Устойчивый рост сохранился лишь в одном округе – ДФО, а в двух округах – СЗФО и СКФО в 2014 г. промышленное производство снизилось. Падение экспорта произошло в половине федеральных округов и в большинстве регионов, основу экспорта из которых составляет сырье. Наибольший спад был в Тюменской области – на 52 % и в Томской области – на 32 %. Снижение экспорта привело к небольшому спаду промышленного производства и с некоторым лагом более сильному уменьшению производства в других секторах экономики регионов. Данная тенденция продолжается и в 2015 году. Политика импортозамещения создала условия для более успешного развития регионов, экономика которых ориентирована на внутренний рынок и основана на технологиях третьего и четвертого технологических укладов.

По предварительным данным 2015 г. к регионам с наибольшим спадом промышленного производства относятся Москва и Санкт-Петербург, имеющие предприятия с более современными технологиями, зависимыми от импорта оборудования. Данные регионы имеют относительно высокий уровень инновационной активности, что может позволить создавать конкурентоспособные предприятия пятого и шестого технологических уровней, которые будут конкурентоспособны и после отмены санкций.

Для приграничных регионов проводилось исследование связи экспорта с темпами эконо- мического роста. Гипотеза о том, что приграничные регионы могут стать краевыми активными зонами за счет своих внешних связей, не подтвердилась. В период успешного развития российской экономики 1999–2007 гг. влияние ориентированности на экспорт оказалось отрицательным. Чем выше экспортная квота приграничного региона, тем ниже темпы его роста.

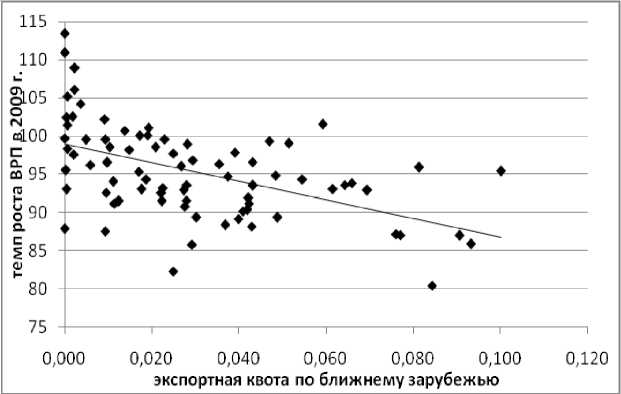

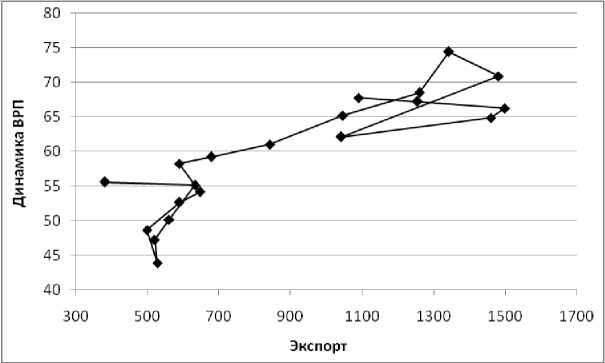

В то же время для части приграничных регионов ориентированность на экспорт является положительным фактором. В первую очередь это касается периферийных регионов. Находящаяся на границе с ЕС Карелия сильно зависит от мировой экономики, темпы роста ее экономики почти прямо пропорциональны динамике экспорта (рис. 4). Колебания основных экономических показателей и доходов бюджета в 90-х и 2000-х гг. в значительной степени определялись колебаниями цен и спроса на лесопродукцию и металлы и решениями федеральных властей по регулированию трансграничного сотрудничества. Быстрый рост экспорта происходил в 1993–1995 гг. в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности, затем последовал спад экспорта и с 2000 г. рост возобновился. Кризис 2008–2009 гг. привел к заметному падению объемов экспорта, и республика до сих пор не смогла выйти на докризисный уровень экономики.

В итоге можно сказать, что открытость экономики, уменьшение таможенных тарифов для части стран, в том числе вступление в таможенные союзы, оказывает заметное влияние на развитие региональной экономики. Внешние шоки сильно влияют на экономику регионов, ориентированных на экспорт, они болезненнее пережива-

Рис. 4. Взаимосвязь объемов экспорта (млн долл.) и ВРП (% к 1990 г.) Республики Карелии в 1994–2013 гг.

Примечание. Составлено автором.

ют мировые кризисы, они имеют более высокий потенциал роста при выходе из кризиса, но его не все регионы могут реализовать.

Список литературы Влияние внешних связей на развитие российских регионов

- Дружинин, П. В. Сравнительный анализ развития приграничных регионов Юга и Севера Европейской части России/П. В. Дружинин//Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы. -2007. -Вып. 8. -С. 233-244.

- Ипатов, П. Л. Экономические и «неэкономические» факторы хозяйственного роста: взаимодействие и комплементарность/П. Л. Ипатов//Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. -2008. -№ 9. -C. 324-331.

- Колбенева, А. М. Международная экономическая интеграция: ретроспективный анализ теоретической мысли/А. М. Колбенева//Теория и практика общественного развития. -2015. -№ 8. -С. 39-41.

- Мартынов, В. Л. Коммуникационная среда и региональное развитие России/В. Л. Мартынов. -СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. -160 c.

- Морошкина, М. В. Теории экономического развития и теории новой экономической географии/М. В. Морошкина//Проблемы региональной экономики. Труды Петрозаводского государственного университета. Серия: Экономика. -2009. -Вып. 10. -С. 212-220.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gks.r/(дата обращения: 19.09.2015). -Загл. с экрана.

- Пилясов, А. Политические и экономические факторы развития российских регионов/А. Пилясов//Вопросы экономики. -2003. -№ 5. -С. 67-82.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. -М.: Росстат, 2013. -990 с.

- Сабельников, Л. В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов/Л. В. Сабельников//Российский внешнеэкономический вестник. -2010. -№ 6. -С. 57-60.

- Сауренко, Т. Н. Концептуальные и методологические аспекты формирования таможенной политики таможенного союза/Т. Н. Сауренко//Инициативы XXI века. -2013. -№ 4. -С. 43-47.

- Темирбекова, А. Влияние интеграции на конкурентоспособность национальной экономики (на примере АПК ЕАЭС)/А. Темирбекова, А. Ускеленова, Ш. Болуспаев, Н. Алдабергенов//Евразийская экономическая интеграция. -2015. -№ 1. -С. 95-118.

- Штульберг, Б. М. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации/Б. М. Штульберг, В. Г. Введенский. -М.: Гелиос АРВ, 2000. -208 с.

- Druzhinin, P. Assessment of the Relationship between Economic Growth and Political Institutions in a Region/P. Druzhinin//Regional Research of Russia. -2013. -Vol. 3, no. 2. -Р. 162-167.