Влияние занятий мини-волейболом по-японски на учебную мотивацию и псисхоэмоциональное состояние учащихся с легкой степенью умственной отсталости

Автор: Высовень Галина Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Коррекционная психология

Статья в выпуске: 1 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения учебной мотивации и психоэмоционального состояния школьников 12-13 лет с умственной отсталостью в процессе проведения педагогического эксперимента, направленного на апробацию методики занятий мини-волейболом по-японски, дана сравнительная характеристика полученных результатов у детей контрольных и экспериментальных групп и в сравнении с литературными данными.

Учащиеся с умственной отсталостью, учебная мотивация, самочувствие, активность, настроение, внеурочная деятельность, мини-волейбол по-японски

Короткий адрес: https://sciup.org/144154062

IDR: 144154062

Текст научной статьи Влияние занятий мини-волейболом по-японски на учебную мотивацию и псисхоэмоциональное состояние учащихся с легкой степенью умственной отсталости

Retarded pupils, academic motivation, general state, activity, mood, extracurricular activities, mini-volleyball in Japanese style.

The article presents the results of the study of academic motivation and psychoemotional state of 12–13-year-old retarded pupils during a pedagogical experiment aimed at the testing of training methods of mini-volleyball in Japanese style. It gives a comparative analysis of the results obtained from children in control and experimental groups, and in comparison with the literarure data.

m

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды [Халимова, Найденова, 2014, с. 127].

Одним из важнейших вопросов современной педагогики является формирование школьной мотивации у учащихся. В адаптивной физической культуре изучение потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций лиц с отклонениями в состоянии здоровья также является объек- том пристального внимания современных ученых

С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, H.Л. Литош, Л.М. Шипи- цына, Д.Н. Исаев, М.В. Лузик, Е.Ю. Пелих и др).

Для исследования учебной мотивации и изменения психоэмоционального состояния школьников с умственной отсталостью под воздействием внеурочных занятий мини-волейболом по-японски нами был организован и проведен сравнительный педагогический эксперимент. Иссле- дование проводилось с 2010 года с участием 36 учащихся 12–13 лет специализированных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Коррекционная школа-интернат № 1 г. Владивостока» и «Коррекционная школа-интернат для детей-сирот VIII вида г. Артема». Для экспериментальной группы детей были организованы внеурочные занятия мини-волейболом по-японски, контрольная группа на внеурочных занятиях осваивала клас- сический волейбол. Занятия в контрольной груп- пе проводились во второй половине дня 2 раза в неделю по методике обучения классическому волейболу. Экспериментальная группа занималась по предлагаемой нами методике обучения миниволейболу по-японски 2 раза в неделю.

Для изучения мотивационной сферы учащихся с легкой степенью умственной отсталости 12–13 лет мы использовали методику

ВЕСТНИК

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой [Бадмаева, 2004].

В результате были получены следующие результаты: из всех учащихся, принявших участие в исследовании, лишь у 16 % учащихся было выявлено два ведущих мотива учебной деятельно- сти, остальные школьники устойчиво отдавали предпочтение лишь одному мотиву из 11 предложенных в методике М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц. Бадмаевой.

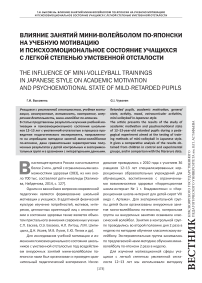

Ранжирование мотивов учебной деятельности представлено на рис 1.

Рис. 1. Ранжирование мотивов учебной деятельности учащихся 12–13 лет с умственной отсталостью. Мотивы: 1 – «самоопределения и самосовершенствования»; 2 – «достижения успеха»;

3 – «благополучия»; 4 – «коммуникативные»; 5 – «аффилиации»; 6 – «долга и ответственности»;

7 – «избегания неудачи» «творческой самореализации»; 8 – «престижа»

Ведущим мотивом учебной деятельности является мотив самоопределения и самосовершенствования (этот мотив выделили 33,4 % учащихся), на втором месте мотив достижения успеха (23,3 % учащихся указали на этот мотив), на третьем месте мотив благополучия (16,7 % учащихся), четвертое место разделили мотивы коммуникации (6,7 %), аффилиации (6,6 %), долга и ответственности (6,6 %), на пятом месте группа мотивов избегания неудач (3,4 %) и престижа (3,3 %). Интересно отметить, что такие мотивы, как содержание учения, процесс учения и мотив творческой самореализации вовсе не были выбраны ни одним учащимся, что является тревожным сигналом само по себе и должно послужить причиной для корректировки учебного процесса в данной школе с учетом выявленных нами ведущих мотивов учебной деятельности.

Если провести сравнительный анализ полученных нами результатов и данных Е.Ю. Пелих, то, по ее данным, мотив получения удовольствия от процесса выполнения физических упражнений является ведущим мотивом у школьников, на втором месте мотив общения со сверстниками [Пелих, 2011]. Как видим, данные, полученные нами, существенно отличаются от приведенных Е.Ю. Пелих, видимо, это связано с особенностями организации учебного процесса на занятиях физической культурой, особенностями контингента детей, принимавших участие в эксперименте, традиций школ и, конечно, влияния учителей и родителей на формирование учебной мотивации учащихся.

Психоэмоциональное состояние учащихся изучалось с использованием методики САН, представляющей собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение) [Тест..., 1973].

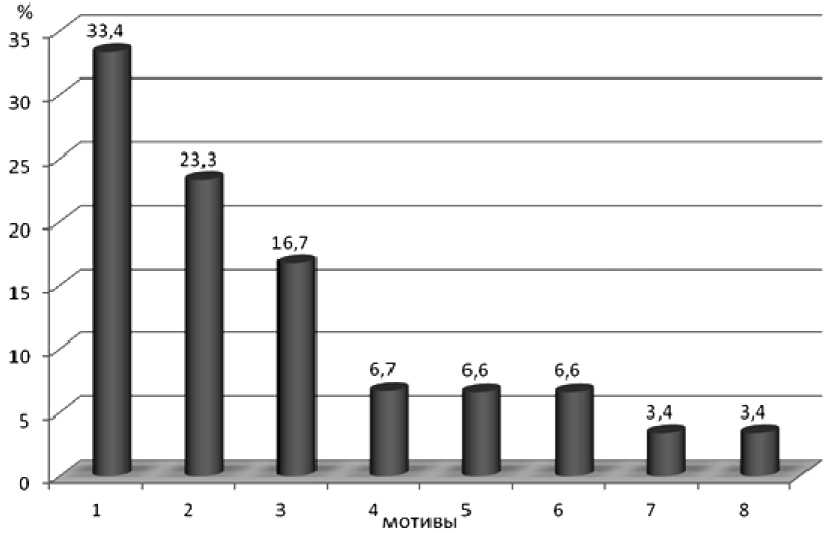

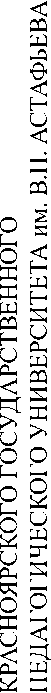

На рис. 2 представлено изменение самочувствия у учащихся контрольной и экспериментальной групп в течение педагогического эксперимента, кроме того, для создания более полного представления нами были использованы ре-

зультаты учащихся аналогичного возраста, которые посещали внеурочные занятия нефизкультурной направленности (условно – «модельная» группа), а кружки «Кройки и шитья» (девочки) и «Юный тракторист» (юноши).

• — Самочувствие«модельной» группы (внеурочные занятия нефизкультурной направленности)

— —Самочувствие К.Г. (занятия классическим волейболом)

Рис. 2. Изменение самочувствия у учащихся контрольной, экспериментальной и «модельной» групп в течение педагогического эксперимента

Как видно из рисунка, до начала педагогического эксперимента (1 четверть) свое самочувствие дети всех трех групп оценивали примерно одинаково: все значения располагаются в диапазоне от 4,78 до 4,91 баллов. Но в течение учебного года, и особенно к концу 4 четверти динамика самочувствия разительно отличается. Так, если у экс-

периментальной группы детей она устойчиво повышается и к концу учебного года лишь незначительно снижается, то как в контрольной группе, так и в группе детей, посещающих кружки нефизкультурной направленности, тенденция очень тревожная – неуклонное ухудшение самочувствия.

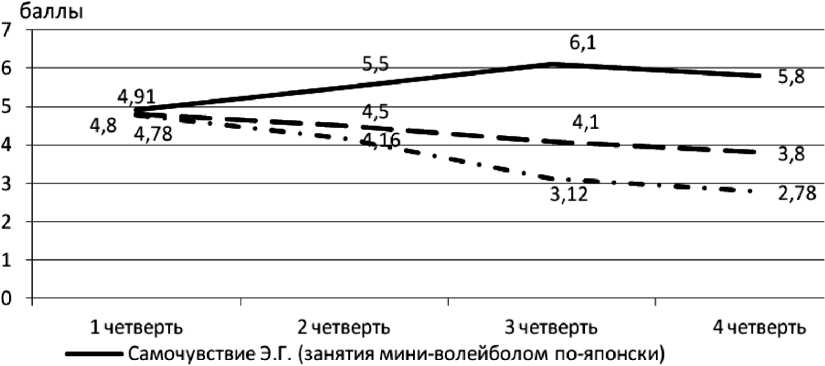

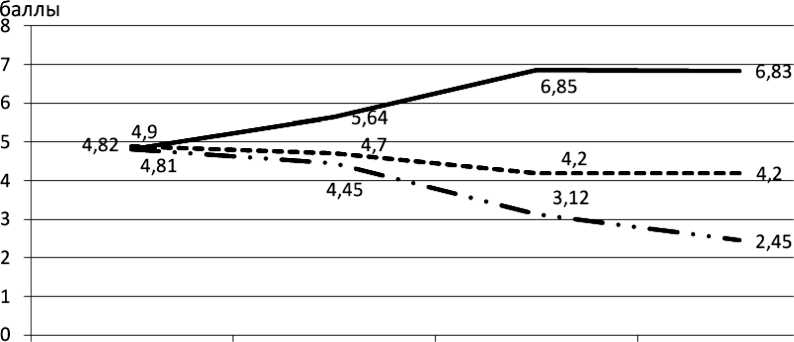

На рис. 3 представлена динамика активности.

Активность Э.Г. (занятия мини-волейболом по-японски)

— • Активность «модельной» группы (внеурочные занятия нефизкультурной направленности)

— — Активность К.Г. (занятия классическим волейболом)

Рис. 3. Динамика активности у учащихся контрольной, экспериментальной и «модельной» групп в течение педагогического эксперимента

ВЕСТНИК

Общая картина у детей экспериментальной группы представлена повышением показателей с 4,5 баллов в первой четверти до 6,5 к третьей с небольшим увеличением до 6,71 к концу учебного года. Что касается детей контрольной группы, то их результаты по показателю «активность» имеют равномерный характер (плато), у детей, посещающих кружки «Кройки и шитья» и «Юный тракторист», активность практически не изменяется ко 2 четвертям, но резко ухудшается к 3 и 4 четверти. Наиболее низкие показатели зафиксированы в конце учебного года.

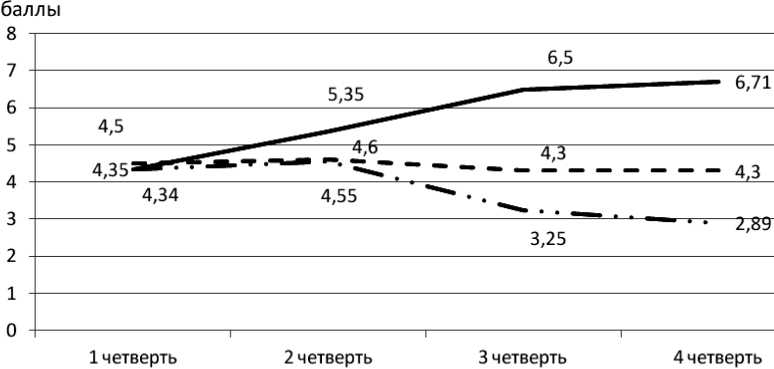

На рис. 4 показана динамика настроения. В экспериментальной группе не происходит ухудшения настроения в течение учебного года, а к концу года лишь наблюдается плато, в контрольной же группе с 1 к 3 четверти настроение незначительно ухудшается, но в 4 четверти показатели стабилизируются. Тревожные результаты у учащихся, посещающих кружки нефизкультурной направленности, – их настроение неуклонно снижается в течение всего учебного года и резко ухудшается к концу 4 четверти.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Настроение Э.Г. (занятия мини-волейболом по-японски)

-

— • Настроение «модельной» группы (внеурочные занятия нефизкультурной направленности)

-

- — — -Настроение К.Г. (занятия классическим волейболом)

Рис. 4. Динамика настроения у учащихся контрольной, экспериментальной и «модельной» групп в течение педагогического эксперимента

При интерпретации полученных результатов мы склонны придерживаться мнения В.А. Доскина и соавт., в данном случае повышение показателей во всех трех категориях у детей экспериментальной группы свидетельствует об активной ролевой позиции участника эксперимента и стеничности эмоциональных переживаний, что можно интерпретировать как адекватное состояние. Что касается детей контрольной группы, где выявлены снижение показателей настроения и самочувствия, но показатели активности не снижаются, то, по мнению В.А. Доски-на и соавт., активность может даже повышаться на фоне понижения самочувствия и настроения. Подобное сочетание, по всей вероятности, свидетельствует о дискомфорте личности в игровой роли, но отрицательные эмоции в сочетании с высокой активностью носят конструктивный характер [Тест..., 1973].

Тревожным сигналом являются показатели учащихся, посещавших кружки нефизкультурной направленности, так как снижение показателей по всем трем категориям является признаком неблагоприятного положения ребенка в группе, высокой тревожности и т. д.

Подтверждением этого факта являются высказывания детей в личной беседе. Так, они указывали на нежелание посещать эти занятия, высокую утомляемость и безразличие к результатам своей внеучебной деятельности.

В заключение необходимо сказать, что проведение внеурочных занятий с использованием мини-волейбола по-японски не только улучшает психоэмоциональное состояние школьников с умственной отсталостью, но и позволяет повысить уровень их физической подготовленности. Так, анализ результатов в начале и в конце эксперимента в исследуемых группах позволил установить повышение показателей, характеризующих уровень развития координационных способностей: в

«челночном беге 5х6 м» (с) в экспериментальной группе мальчики достоверно улучшили результат (P< 0,05) на 9,62 %, девочки – на 1,14 % (P>0,05); тогда как в контрольной группе у мальчиков только на 3,47 % результат достоверный (P< 0,05), у девочек – на 3,87 % (P>0,05). Результаты пяточноносочной пробы Ромберга (с) оказались достоверными (P< 0,05) и в экспериментальной, и контрольной группе. В экспериментальной мальчики показали большее время на 15,38 %, девочки – на 21,75 %; в контрольной мальчики улучшили время на 8,57 %, девочки – на 8,04 %.

Прирост показателей в тесте Душанина «ловля линейки» произошёл в экспериментальной и контрольной группах, но в экспериментальной эти показатели больше. В экспериментальной у мальчиков результат увеличился на 13,26 %, у девочек на 13,13 % (P< 0,05). В контрольной группе результат увеличился у мальчиков на 8,33 %, у девочек на 2,67 % (P< 0,05). Статистически достоверными (P< 0,05) оказались результаты у девочек экспериментальной группы и у девочек контрольной группы.

В тесте «бег 30 м» (с) увеличился результат в экспериментальной группе у мальчиков на 8,39 %, у девочек на 2,76 %, в контрольной группе у мальчиков на 1,15 %, у девочек на 1,75 %.

В тесте «прыжок в длину с места» повысился результат в экспериментальной группе у мальчиков на 7,35 %, у девочек на 12,39 %, в контрольной группе – у мальчиков на 2,83 %, у девочек – на 4,31 %.

Прирост показателей в процентном соотношении имеет место в тесте «метание набивного мяча весом 1 кг двумя руками из-за головы стоя». Так, в экспериментальной группе результат увеличился у мальчиков на 8,38 %, у девочек на 8,82 %, в контрольной группе у мальчиков улучшился результат на 4,13 %, у девочек на 4,63 %.

В тесте «наклон вперед» (см) результаты занимающихся в экспериментальной группе увеличились у мальчиков на 105 %, у девочек на 36,8 %. В контрольной группе у мальчиков результат выше на 66,67 %, у девочек на 29,33 %.

Показатели в тесте «подъем туловища в сед» (кол-во раз) в экспериментальной группе относительно контрольной, увеличились у мальчиков на

20,7 % и у девочек на 18,79 %. В контрольной результат увеличился у мальчиков на 9,13 %, у девочек на 6,26 %. Результаты этого теста оказались статистически достоверными (P< 0,05) как в экспериментальной, так и в контрольной группе у мальчи- ков и девочек.

Анализ изменения показателей в тесте

«сгибание-разгибание рук в упоре лежа» (кол-во раз) после педагогического эксперимента позволяет говорить о достоверном увеличении (P< 0,05) результатов в экспериментальной группе у мальчиков на 32,64 %, у девочек на 59,88 %, но при статистической обработке результат недостоверный (P>0,05). Такая же картина в контрольной группе: у мальчиков результат улучшился на 27,46 % (P< 0,05), у девочек на 50,9 % (P>0,05).

Заключая изложенное выше, необходимо сказать, что под воздействием методики внеурочных занятий мини-волейболом по-японски произошли позитивные изменения психоэмоционального состояния и физической подготовленности школьников с умственной отсталостью.