В.Н. Лосский об опытном начале в византийском богословии

Автор: Михайлов П.Б.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается рассмотрение важнейшего аспекта в изучении византийского богословия ― принципа различения сущности и энергии, Божественных Лиц в триадологии, природ в христологии ― по факту бытия, по акту мышления и по результату именования (ср. со схоластической схемой, выработанной в ходе спора об универсалиях ― реализм, концептуализм, номинализм). Привлекается новейшая литература по вопросу; вводится типология основных подходов в его решении, которые тематизируются как теология автономности и теология вовлеченности. Первая характеризуется аналитикорациональным способом изучения проблемы; вторая ― экзистенциальноэмпирическим. Показано, что православные богословы русской эмиграции, положившие начало широким исследованиям паламизма, среди которых выделяются прежде всего В. Н. Лосский и протопр. Иоанн Мейендорф, относятся ко второму типу, тогда как современные мировые исследования склоняются главным образом к первому. Констатируются неизбежные ограничения и чужеродность первого подхода в целом по отношению к византийскому богословию, а также выявляются преимущества и перспективы второго. Выдающийся богослов поздневизантийского периода ― прп. Симеон Новый Богослов ― выступает в качестве основного свидетеля в пользу теологии вовлеченности. В качестве главных источников избираются его «Житие» (авт. прп. Никита Стифат), «Гимны» и «Нравственные слова». На примере древних текстов хорошо видно то безусловное преимущество, которое отдается эмпирическому и экзистенциальному аспектам богообщения перед абстрактными диалектическими рассуждениями об онтологическом или эпистемологическом статусе богословского высказывания. В заключение предпринята попытка исторического объяснения своеобразия вклада в изучение византийского богословия, осуществленного русскими учеными и богословами.

Сущность и энергия, метафизика, эпистемология, реализм, номинализм, концептуализм, паламитские споры, эссенциализм и экзистенциализм, томизм, скотизм, догматизм и мистицизм, византийское богословие

Короткий адрес: https://sciup.org/140310262

IDR: 140310262 | УДК: 271.2-1+271-284 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_78

Текст научной статьи В.Н. Лосский об опытном начале в византийском богословии

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Одним из привычных топосов в историографии по паламизму уже достаточно давно стал вопрос о модусе различения сущности и энергии. Содержание дискуссии сводится к ответу на вопрос: как мыслится это различение ― как отражение реально- го факта бытия (πράγματι) или концептуального акта мышления (ἐπινοίᾳ)? Постановку проблемы задал еще в середине пятидесятых годов венгерский филолог-классик и византинист Эндре фон Иванка1. Его мысль приводит протопр. Иоанн Мейендорф в своей знаменитой книге о Григории Паламе, вышедшей в те же годы: «Согласно учителю безмолвия „различие между сущностью и энергиями Бога“ является „констатацией метафизического порядка“, тогда как современные православные богословы видят в нем лишь „вынужденный ход нашей мыс-ли“…»2 Однако сам о. Иоанн Мейендорф решает вопрос иначе: «проблема заключается не в противопоставлении некоей метафизики какому-то принуждению мысли (une nécéssité spéculative), а в несовместимости эссенциалистской метафизики, вышедшей из греческой философии, с персоналистской и экзистенциалистской метафизикой, которую Палама унаследовал от Библии и отцов Церкви»3. Отец Иоанн последовательно противопоставляет «христианский экзистенциализм» Паламы «номиналистическому

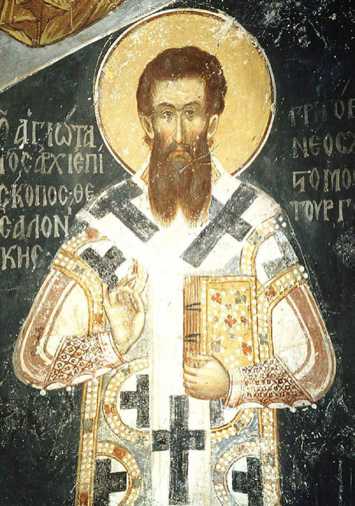

Владимир Николаевич Лосский

эссенциализму» его противников4, возводимому им прежде всего к Аристотелю. «Экзистенциалистская позиция, которую он (Палама. ― П. М. ) занимает в богословии, приводит к тому, что в своих рассуждениях он исходит не из абстрактных понятий, а из реальных и исторических данных»5, а основанием для этого утверждения служит опыт обожения ― «присутствие Бога в нас является личным существованием, исключающим любое определение Божества в рамках эссенциалистской философии»6.

В предпочтении, отдаваемом богословскому подходу перед философским при решении главного вопроса христианской метафизики ― явления Бога в мире, о. Иоанн Мейендорф выступает прямым наследником В. Н. Лосского, безвременно скончавшегося в 1958 г., за год до появления процитированной выше книги о. И. Мейендорфа. Однако его аргументацию отличает широкое применение современной философской терминологии, в чем его упрекал свящ. Иоанн Романидис7. Лосский осознавал себя в этом отношении гораздо более свободно. Лишь единожды он позволил себе выразить опыт видения Бога, прибегнув к современной философской терминологии, да и то с оговоркой ― «это видение Бога, не являющееся видением природы, имеет характер общения экзистенциального, если позволительно применить этот современный термин к византийской духовной жизни»8. Он черпал свои доказательства преимущественно из патристических и библейских источников, а эссенциалист-скую метафизику связывал скорее с «дуалистической философией» европейского деизма Раннего Нового времени, которая «радикально отделяет материю от духа, тело от души, чувства от разума»9. Впрочем, дуализм этот, по Лосскому, имеет платоническое происхождение ― это «дуализм между чувственным и умопостигаемым, чувством и разумом, материей и духом»10. И этот платонический и, шире, эллинистический соблазн был преодолен христианской мыслью еще в патристический период ― великими каппадокийцами и прп. Максимом Исповедником, переосмыслившими александрийское наследие в своем богословском творчестве. Окончательно изжит он был уже поздневизантийскими богословами-визионерами ― прп. Симеоном Новым Богословом и свт. Григорием Паламой, осуществившими сплав аскетического опыта и догматической мысли. Для отражения непередаваемого в рациональных понятиях взаимодействия тварного и нетварного ими была создана сложная диалектика бытия, мышления и опыта, благодаря которой динамизм взаимодействия богоприсутствия и обожения («взаимо-видение» Иринея Лионского, «видения-приобщения» Иоанна Дамаскина11) имел шанс быть выраженным хотя бы в какой-то степени доступно для понимания. Ключом к раскрытию этой сокровенной тайны послужил вопрос об опытном различении как богословском приеме, имеющем эвристическую силу для решения и других богословских апорий ― единства и троичности в триадологии, единства и двойства в христологии, тождества и различия в богословии энергий.

При обсуждении вопроса о модусе различения сущности и энергии обнаруживается два разных подхода к богословскому делу, которые в целом можно определить как, с одной стороны, теологию автономности , характерную для сторонников возможно более объективного и нейтрального анализа, с другой ― как теологию вовлеченности , в особенности характерную для богословов русской эмиграции. В последнем случае суть спора о различении решается не в онтологическом или эпистемологическом ключе, а в экзистенциальном, персоналистском и эмпирическом, имеющем непосредственное отношение к внутреннему миру верующего. Мы рассмотрим дискуссию в трех частях ― самые последние опыты раскрытия вопроса в рамках теологии автономности ; основополагающий вклад В. Н. Лосского в рамках теологии вовлеченности ; наконец, патристические свидетельства в пользу последней, среди которых наиболее убедительны тексты прп. Симеона Нового Богослова.

Теология автономности

Недавние публикации освещают и решают поставленный вопрос о модальности различения сущности и энергии12 во многих вариантах, которые можно свести к трем основным версиям ― реалистической (различие существует как факт бытия), интеллектуалистической (различение существует как акт мышления) и номиналистической (различие существует как факт языка). Однако при этом общую установку следует определить скорее как философскую, нежели богословскую. Проблема рассматривается и разрешается не в опытно-религиозном измерении, а в абстрактнорациональном ключе. Так, Норманн Рассел, автор недавнего исследования о пала-мизме в Новое время, стремясь примирить противоречия между реалистическим и интеллектуальным подходами и предложить некую универсальную формулу, прибегает к помощи схоластики, глубоко чуждой святителю Григорию: «различение, которого придерживается Палама, несводимо лишь к чисто интеллектуальному акту. Оно наряду с этим отражает и саму постигаемую реальность, реализуя то самое, что современные ему схоласты определяли как „рациональное различие, имеющее основание в вещах“ (distinctio rationis cum fundamento in re)»13. Рассел таким образом помещает паламитское богословие в русло средневековой философии, точнее, ― в известный спор об универсалиях, в ходе которого для решения основного вопроса метафизики были выработаны три позиции ― реализм, номинализм, концептуализм. И именно последняя предлагается им в качестве наиболее близкой объяснительной аналогии для различения сущности и энергии у Паламы. Однако, оставляя без рассмотрения предложенную Расселом версию как чуждую мысли Паламы, следует признать, что он даже не предпринимает попыток выйти за рамки эссенциалистской метафизики, к чему призывает о. Иоанн Мейендорф и о чем так красноречиво свидетельствуют многочисленные тексты византийского богословия.

В других случаях раскрытия мысли Паламы лишь по-иному расставляются акценты. Бóльшая часть ученых за последние неполные сто лет склонялась скорее к реальному различению сущности и энергии у Паламы, чем к интеллектуальному или концептуальному14. В. Н. Лосский высказывается о реализме различения даже как о «догмате реального различения между сущностью и энергиями»15, при том что ему глубоко претит отвлеченный способ рассмотрения вопроса. В этом широком ряду современных исследователей византийского богословия в философском ключе16 ближе всего подойти к сокровенной загадке паламизма удалось американскому православному философу Дэвиду Брэдшоу, посвятившему его изучению и объяснению множество публикаций, в том числе две монографии, вышедшие за последние двадцать лет17. Он стремится быть более последовательным и верным этосу византийского богословия, однако и ему не удается разомкнуть ограничения автономной установки. C одной стороны, он настойчиво утверждает, что «различение непознаваемой божественной сущности и божественных энергий, „нисходящих к нам“ и постигаемых в опыте, является центральным для восточного православного богословия. Оно закладывает базовую структуру для православного понимания отношения Бога к миру и, тем самым, для широкого круга тем, таких как богопознание, богословский язык, божественное присутствие в мироздании, а также природа обожения»18. Брэдшоу придает различению сущности и энергии особенно важное значение в связи с проблемой целостности всего христианства. Он полагает, что в расхождении по этому вопросу между Востоком и Западом заложено начало всех последующих глобальных разногласий и конфликтов христианского мира. Он показывает, что в западной традиции это различение по большому счету отсутствует, что создавало непреодолимые трудности для понимания факта божественной трансцендентности и неопровержимого опыта священного, о котором свидетельствует христианская духовность. Однако, с другой стороны, при обсуждении вопроса о модальности различения сущности и энергии19 Брэдшоу все-таки остается на позициях эссенциализма, хотя и намечает перспективы его преодоления.

Брэдшоу фиксирует классическую томистскую схему20: 1) реальное различие (real distinction), которое не зависит от опыта его осмысления; 2) интеллектуальное различение (rational distinction), имеющее значение лишь как факт мысли; 3) означающее различие (notional distinction), имеющее значение как акт именования различных свойств целостной реальности. Затем упоминает реальное и формальное различение Дунса Скота, отмечая, что среди схоластов именно ему удалось ближе других подойти к различению сущности и энергии по Паламе21. Однако вместе с тем Брэдшоу проводит методическое разграничение онтологии и эпистемологии. Различение модусов существования реальности божественного бытия имеет эпистемологическое измерение, укорененное в онтологии. И хотя в известном смысле такое решение представляется единственно верным, поскольку речь идет о некоем интеллектуальном различении запредельной реальности, однако при этом недостаточным. И сам Брэдшоу эту недостаточность вполне передает. Он показывает, что главные проводники понятия энергии в христианском богословии ― великие каппадокийцы и Максим Исповедник ― не останавливались лишь на этом этапе. Для них различие сущности и энергии «не является только эпистемологическим и онтологическим, ибо душа непосредственно переживает его, когда стремится познать Бога»22. Ведь «Бог не является объектом концептуального знания, но может быть познан лишь на опыте»23. Иными словами, дихотомия реальное / мыслимое имеет своим полноценным решением эмпирическое продолжение или, в обратном порядке, мистическое начало лежит в ее основании. В полноте энергия, а через нее и сама сущность воспринимаются опытно и лишь потом уясняются и описываются рациональными средствами. Недаром эпиграфом к своей книге об Аристотеле Брэдшоу взял выразительный афоризм Дионисия Аре-опагита ― οὐ μόνον μαθὼν ἀλλὰ καὶ παθὼν τὰ θεῖα24. Однако к этому выводу Брэдшоу лишь подводит, но сам его не применяет при объяснении модальности различения, которое у него, как было показано, по-прежнему остается в рамках эссенциалистского описания. Примечательно, что в своем весьма подробном историческом обзоре патристического и византийского материала он лишь вскользь упоминает25 о том характерном вопросе Стефана синкелла к прп. Симеону Новому Богослову о способе различения Лиц в Троице, о котором речь пойдет дальше, и оставляет без внимания тот яркий эмпирический и мистический разворот бытия к мышлению, явленный в опыте богообщения византийскими богословами. Лосский же, напротив, проницательно видит этот путь: «Это богомыслие предполагает различение между непознаваемой сущностью… и ее проявлениями (динамическими свойствами… или энергиями ), различение, которое, вместо того чтобы ограничивать мистический взлет, ставя человеческую личность перед накрепко запертыми вратами, напротив, распахивает перед ней бесконечный путь ― за грань познания»26.

Итак, все попытки объяснения модальности различения сущности и энергии, предложенные современными исследователями паламизма, представляются либо ограниченными, либо неполными. И, несмотря на безусловное признание последней генерацией ученых именно за русскими предшественниками звания первооткрывателей в изучении паламизма, они все-таки остаются в плену прежде всего философского решения проблемы. Западным интеллектуалам оказывается необычайно трудно выйти за рамки рационального описания опыта богоприсутствия и боговидения и постигнуть то, что русскими богословами было унаследовано по факту рождения в православной традиции, почему они и не чувствовали себя скованными требованиями строгой философской рациональности при изучении и описании этого опыта.

Теология вовлеченности

Первопроходцем в заповедном пространстве богословия энергии оказался Владимир Николаевич Лосский, хотя первые публикации начали появляется еще за несколько десятилетий до него. Лосский еще до всплеска паламитских исследований, вызванного публикацией в 1959 г. нашумевшей книги прот. Иоанна Мейендорфа «Свт. Григорий Палама: введение в изучение», и последовавшего затем оживления в православном богословии увидел в полной объемности существо вопроса о модусе присутствия Божественного в тварном и способах его восприятия. О. Иоанн Мей-ендорф и впоследствии отдавал ему должное как автору «наиболее полной общей работы по учению об энергиях в Восточной Церкви»27, имея в виду прежде всего его труд Боговидение . Еще до широкой корпусной публикации основных первоисточников византийского богословия, прежде всего, творений прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы, Лосский проницательно увидел наиболее надежный путь решения проблемы различения.

Исходным постулатом всего богословия В. Н. Лосского было нерасторжимое единство церковного учения и духовного опыта: «Православная Церковь никогда не проводила четкой границы между областью богословия и областью мистики. В основе всякого истинно догматического труда лежит мистический опыт»28, а мистическое богословие Паламы оценивается им как «одно из подлинных выражений вероучительных основ православной духовной жизни ― византийской, русской и любой другой»29. В годы Второй мировой войны он предпринял труд систематического изложения мистического богословия Восточной Церкви в развернутом трактате «Очерк мистического богословия Восточной Церкви»30. Наиболее ценной чертой этого текста и, собственно, его главной целью Роуэн Уильямс в своем исследовании богословия Лосского отмечает «попытку очертить целостный этос богословия и духовности, который разделяет подавляющее большинство богословов от I до XX столетия… это предание жизни , где богослужение и духовность ни на миг невозможно отделить от богословия»31.

-

В. Н. Лосский выражает синтез богословия и опыта необычайно ясно и последовательно во многих своих текстах. Размышляя о предании восточного Православия, он пишет: «…нет христианской мистики без богословия и, что существеннее, нет богословия без мистики… Богословие и мистика отнюдь не противополагаются; напротив, они взаимно поддерживают и дополняют друг друга»32. Лосский уточняет наполнение слов «мистика» и «богословие»: мистический опыт есть «личностное проявление

общей веры», а богословие ― «выявление именно того всеобщего, что может быть опытно познано каждым»33, иными словами, соотношение мистики и богословия можно описать словами: личное участие в общем. Именно это обстоятельство, характерное для всей православной традиции, делало и продолжает делать Православие столь притягательным для представителей иных конфессий. Так, Роуэн Уильямс, архиепископ Кентерберийский, ныне на покое, обратился к православному богослову В. Н. Лосскому как к живому свидетельству непрерывного единства традиции, в которой мистика и догматика, опыт и его обобщение нерасторжимы. Более того, Уильямс говорит о результате, превзошедшем первоначальные ожидания: «Для многих западных исследователей-богословов чтение Лосского принесло наиболее глубокое понимание богословия; благодаря ему изучение патристики перестало носить чисто академический характер и оказалось связанным с целостной задачей самопознания и духовного ученичества… целостным видением человеческого существования»34. Таким образом, органичное сочетание и тесное взаимодействие

Свт. Григорий Палама. Роспись церкви свв. бесср. Космы и Дамиана афонского Ватопедского монастыря, ок. 1371 г.

опыта и богословия оказывается самой природой православной духовности. Предметное подтверждение и обоснование эта особенность получает и в таком специальном вопросе, как модус различения богословских реальностей ― сущности и энергий, которое не столько познается, сколько постигается на опыте.

Стратификацию тварного и нетварного В. Н. Лосский выстраивает на паламитских текстах. Наиболее показательным среди них служит «Святогорский томос» (1340), составленный самим Паламой, в котором различается три типа света ― «свет чувственный, свет умопостигаемый и свет Божественный: последний превосходит два других, одинаково принадлежащих к области тварного»35; «этот нетварный, вечный, божественный свет обожения есть благодать… Благодать … ― Сам Бог, Себя сообщающий и входящий в неизреченное соединение с человеком… действуя в человеке, изменяя его природу, входя с ним во все более тесное единение, божественные энергии становятся все более видимыми, открывая человеку Лицо Бога Живого… этот божественный опыт… подается каждому в его меру… Чтобы увидеть божественный свет [Преображения] телесными очами, как видели Его апостолы на горе Фаворской, надо быть причастниками этого света, быть преображенным им в большей или меньшей мере»36. «Когда достойные получают духовную, сверхъестественную благодать и силу, они и чувством, и умом видят то, что превосходит всякое чувство и ум»37. Из приведенной подборки цитат можно вполне точно восстановить общее понимание Лосским божественной энергии, ее реальности и действия в человеке. О ее значении для веры лучше опять-таки сказать словами самого Лосского: «Здесь сходятся многие

Преображение. Худ. А. А. Иванов, 1840–1850-е гг.

проблемы: о природе благодати, о мистическом опыте и его реальности, о способности видеть Бога и природе этого видения и, наконец, о возможности обожения в реальном, а не метафорическом смысле слова»38. И потому «догмат реального различения между сущностью и энергиями… не имеет иной цели, кроме того, чтобы оградить реальность божественной благодати, раскрыть двери мистическому опыту, вне которого нет духовной жизни»39.

Для Лосского установительным значением обладает предшествующая патристическая традиция, одним из наиболее ярких свидетелей которой оказывается прп. Симеон Новый Богослов. Именно у него Лосский фиксирует поворотный момент40 ― переход из объективного плана в субъективный, который он соотносит с христологией для первого и пневматологией ― для второго; переход от боговидé-ния к богови́дению, от явления к созерцанию. Лосский приходит к такой хронологии в патристическом развитии темы: «Прп. Иоанн Дамаскин… зафиксировал для всего позднейшего византийского богословия учение о видении Бога в аспекте христо-логической догматики. Но проблема видения Бога имеет и другой аспект, который не был развит прп. Иоанном. Это субъективная сторона Боговидения, связанная с человеческой личностью, вступающей в общение с Богом, то есть постановка вопроса в контексте догматического учения о Св. Духе»41. Лосский последовательно относил христологию к обобщенному пониманию спасения человека в категориях рода, а пневматологию ― к распространению искупления на каждого человека в отдельности. Наиболее точным ответом на вопрос о модусе различения сущности и энергии у Лосского может послужить следующее высказывание: «Что же такое этот нетварный свет?.. Он ― сама реальность мистического опыта… ощутимая благодать… Энергии… являются созерцанию некоей неизреченной реальностью… Совершенное же видение Бога, видение, ощутимое как нетварный свет, который и есть Бог»42. Всякое осмысление этого феномена, любая попытка его описания или определения в общезначимых понятиях ― изначально и неизбежно вторичны по отношению к достоверности факта божественного воздействия и опыта его человеческого восприятия. Поэтому вперед выдвигается фактор опыта, непосредственного участия в непередаваемом внутреннем преображении духа. У прп. Симеона эта сторона духовной жизни представлена наиболее полно и развернуто.

Вспомогательная богословская терминология у прп. Симеона менее точна и меньше разработана, чем у Паламы, но его свидетельство, возможно, даже более сильно или уж во всяком случае не менее красноречиво. В свете исходной постановки вопроса ― как мыслится различение в Боге ― как отражение реального факта бытия (πράγματι) или как плод концептуального акта мышления (ἐπινοίᾳ)? ― его ответ выглядит неожиданно и тем более выразительно. Именно в такой постановке вопрос был задан прп. Симеону одним из действующих лиц его «Жития», епископом Стефаном Никомидийским, влиятельным церковным деятелем того времени, враждебно настроенным по отношению к прп. Симеону и потому искавшим возможности подловить прославленного монаха на зыбкой философской почве. Впрочем, вопрос был поставлен применительно к различению Лиц в Троице, а не к различению сущности и энергии. Однако предложенный прп. Симеоном ответ вполне применим и к этому последнему типу различения. Епископ обратился к нему с такими словами: «Мудрейший, сосредоточь мысли на том, о чем я намерен тебя спросить, а именно, о твоем понимании Самой Троицы, и разреши вопрос: как, скажи, отделяешь ты Сына от Отца, ― мыслью или делом? (πῶς, εἰπέ, χωρίζεις τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρός, ἐπινοίᾳ ἢ πράγματι;)»43. Дальнейшее повествование жития сообщает, что прп. Симеон не сразу нашелся, что ответить, и испросил времени, чтобы представить взвешенное письменное рассуждение. Его дальнейший жизненный опыт и творческий путь в каком-то отношении являются отложенным ответом на вопрос. Затруднение было вызвано тем обстоятельством, что в поставленном виде строго-разделительной дизъюнкции этот вопрос не имеет ответа и потому лишен смысла. Тем более ценны последующие регулярные возвращения к заданной теме в его обширном богословском творчестве.

Прп. Симеон включает различение действительности и мысли (πράγμα / ἐπίνοια) в исповедание веры:

Ты ― Бог пребезначальный по природе,

Сосуществующий с Твоим собезначальным Сыном,

Предвечно от Тебя рожденным Богом Словом,

Которого отдельно от Тебя представить мысль не может (οὐκ ἐπινοίᾳ ἐκ σοῦ χωριζομένῳ),

Поскольку Он действительно с Тобою неразлучен (ἀλλὰ πράγματι ἀχωρίστῳ σου ὄντι).

И если отделяем Он, то вовсе не природой (εἰ δὲ καὶ χωρίζεται, ἀλλ’ οὐ τῇ φύσει), Но лишь Лицом, точнее ― Ипостасью (τῇ ὑποστάσει δὲ μᾶλλον εἴτ’ οὖν προσώπῳ). Считать, что Сын действительно (πράγματι) отличен от Отца ― удел безбожных, А полагать, что Их различие лишь в человеческом уме (ἐπινοίᾳ), ― тех, кто и вовсе стали тьме подобны44

Вслед за Стефаном Симеон вынужден использовать глагол χωρίζειν ― «отделять», «разделять», вплоть до «отлучать», заведомо слишком сильный для выражения различия Лиц, почему оба модуса различения здесь принципиально отрицаются, но отрицаются в их взаимоисключающих значениях в соответствии с той безальтернативной постановкой, которая была предложена Стефаном. Сами же по себе эти способы мыслить и высказываться никоим образом не утрачивают своего положительного значения. Более того, к категориям бытия и мышления Симеон добавляет еще и категорию слова, когда оплакивает тех людей, которые тщетно пытаются применить к непостижимой божественной природе «человеческие категории ― мысли, вещи и слова (παραδείγματα…·ἐπινοίας τε καὶ πράγματα καὶ λέξεις)»45.

Очевидно, Симеон здесь приводит все тот же перечень метафизических универсалий, которые с такой подробностью были разработаны схоластами. Но для него важно показать, что эти разработки малопригодны для описания или какого-либо даже отдаленного отражения божественного бытия. Во всяком случае не на них следует строить богословское знание. Ведь «те, кто отделяют Слово будь то в мысли, или же на деле (εἴτε γὰρ ἐπινοίᾳ… εἴτε πράγματι), впадают в ересь»46. Его единственный совет для них ― отказаться от своих домыслов и вверить себя Церкви. Тем самым, вывод и одновременно приговор отвлеченным богословским рассуждениям таков: «Неделимость Логоса не нарушается ни в действительности, ни в мысли (καὶ γὰρ οὐδὲ πράγματι οὐδ’ ἐπινοίᾳ τὸ ἀμέριστον μερίζεται τοῦ λόγου)»47. Что, впрочем, не исключает более нейтрального различения Слова по лицу или ипостаси как в плане действительности, так и в плане мысли; то же можно сказать и об умеренном способе различения сущности и энергии. Однако исходит прп. Симеон вовсе не из логических построений, а из подлинности опыта, который достовернее каких бы то ни было изощренных рассуждений свидетельствует о реальности истины и полноте ее «восприятия на опыте» (πείρᾳ), каковое является для него важнейшим элементом богомыслия.

В другом гимне прп. Симеон вновь обращается к категориям бытия и мышления, но на этот раз в связи с центральной для него темой обожения: «…стать богом по благодати (θεὸς κατὰ χάριν γενέσθαι), не мысленно, кажимо или мнимо (οὐ λόγῳ, οὐ δοκήσει, οὐκ ἐπινοίᾳ), не по одной лишь вере без действия, но на опыте, на деле, в умном созерцании и таинственнейшем разумении (ἀλλὰ πείρᾳ, πράγματι καὶ θεωρίᾳ νοερᾷ καὶ γνώσει τε μυστικωτάτῃ)»48. Об этом высшем предназначении человека он говорит в двух противоположных перспективах ― мнимости воображения и тщете мысли, с одной стороны, и подлинности опыта и умного созерцания ― с другой. Он настойчиво подчеркивает, что подлинный опыт проникнут умным созерцанием и разумением, поскольку укоренен в действительности. Прп. Симеон связывает это состояние с обретением благодати Святого Духа, о чем подробно говорит в «Десятом нравственном слове». Эта благодать и есть божественный свет, дарующий возможность видеть Бога. Это и есть тот непередаваемый опыт, которым живет всякий верный; это и есть первоначало всякого богословского рассуждения, из которого следует исходить и им руководствоваться. Что особенно важно для прп. Симеона, этот опыт ― не есть нечто исключительное, доступное лишь избранным при стечении каких-то особых обстоятельств. Опытом восприятия благодати Духа он называет таинство Крещения, а полноту усвоения Бога человеком напрямую связывает с таинством Евхаристии. В этом и заключается призвание христиан: «Итак, каждый из вас, братия, приклонив свой разум к смыслу этих слов, да посмотрит сам на себя. Если он принял пришедшего Бога Слова, если сделался чадом Божиим, если родился не только от плоти и крови, но и от Бога, если узнал, что воплотившееся Слово вселилось в него, и если увидел славу Его, славу как Единородного от Отца, то он стал христианином (ἰδοὺ γέγονε χριστιανὸς), и увидел себя самого возрожденным, и познал родившего его Отца, познал не на словах только, но и делом благодати и истины (οὐ λόγῳ μόνῳ, ἀλλ’ ἔργῳ χάριτος καὶ ἀληθείας)»49. Как поясняет это место Лосский, «…эта новая реальность присутствует во всех христианах, ибо она есть не что иное, как благодать крещения… Он (прп. Симеон. ― П. М.) особо подчеркивает значение таинств, в противоположность тому, что можно было бы ожидать»50.

И, наконец, в заключении своего пространного и красноречивого «Слова» прп. Симеон вновь возвращается к своей устойчивой триаде богообщения и причастия ― «…мы становимся причастниками и сонаследниками божественных тайн в созерцании, ведении и на опыте (ἐν θεωρίᾳ καὶ γνώσει καὶ πείρᾳ)»51. Таким образом, невероятный, но неопровержимый по своей подлинности опыт обожения лежит в основании истинного размышления и высказывания о Боге, в Его присутствии в мире и путях приобщения к Нему. Итак, различение в Боге реально, отражается в мысли и основано на опыте богообщения (πράγματι — ἐπινοίᾳ — πείρᾳ). Однако духовная последовательность обратная ― на опыте, в мысли, в действительности, поскольку сам верный вступает в это связующее мир богоприсутствие и, тем самым, становится его частью. Так, духовный и богословский опыт размыкает границы божественного бытия и человеческого мышления, открывая пространство богообщения, гораздо более доступное в повседневной церковной жизни, чем принято думать. Новое открытие этой древней истины в богословии русской эмиграции совпало по времени с явно выраженным запросом на убедительное и достоверное свидетельство об истине присутствия Бога в этом мире вопреки всем усилиям Его из него изгнать. Такая вовлеченность присуща богословам русской эмиграции во всех ее поколениях. Ее корни, по всей видимости, восходят к «филокалийному движению», связанному с переводом и небывалым успехом древних аскетических текстов сборника «Добро-толюбие» в России XIX в. Подобным же вовлеченным отношением отмечена русская религиозная мысль Серебряного века и академическое богословие последних лет Синодального периода, наследницей которых и является богословие русской эмиграции. И именно в этом отношении Православие до сих пор сохраняет драгоценную сущность христианства для всего современного мира.