Внедрение оценочных таблиц физического развития сельских школьников нижегородской области в процесс повышения квалификаци педагогов социально-гуманитарных профилей

Автор: Калюжный Евгений Александрович, Кузмичев Юрий Георгиевич, Михайлова Светлана Владимировна, Маслова Вера Юрьевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Современная школа

Статья в выпуске: 1 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные положения разработки и внедрения в учебный процесс подготовки и переподготовки педагогов социально-гуманитарных профилей оценочных таблиц физического развития сельских школьников Нижегородской области, которые представляют собой сжатую сводку современных терминов, определений, унифицированных методик исследования и комплексной оценки физического развития детей и подростков школьного возраста в рамках концепции Государственной политики в области охраны здоровья детей в РФ. Реализация рекомендаций, изложенных в оценочных таблицах, позволила сформировать компетенции по методике выявления отклонений функционального состояния детей, овладеть способами сохранения и укрепления здоровья, разрабатывать перспективные (инновационные) медико-педагогические оздоровительные технологии.

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей, охрана здоровья, здоровьесберегающие компетенции, самостоятельная работа, оценочные таблицы, физическое развитие, центильный метод, образовательный модуль

Короткий адрес: https://sciup.org/14032214

IDR: 14032214 | УДК: 371.263

Текст научной статьи Внедрение оценочных таблиц физического развития сельских школьников нижегородской области в процесс повышения квалификаци педагогов социально-гуманитарных профилей

Training, retraining of teachers, health care, health-competence, self study, scorecards, physical development, centile method, educational module.

Согласно 41 статьи ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя:

-

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

-

2) организацию питания обучающихся;

-

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;

-

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

-

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

-

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

-

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

-

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Организацию оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников [7].

Вышеперечисленные положения включены в образовательные программы подготовки и переподготовки педагогов социально-гуманитарных профилей в Арзамасском филиале ННГУ им. Н. И. Лобачевского при изучении курсов «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», процесс изучения которых направлен на формирование профессиональных педагогических компетенций.

Согласно Правительственной Стратегии модернизации образования, в основу обновленного содержания современного образования положены «ключевые компетентности». Применительно к каждой компетентности можно выделять различные уровни ее освоения (например, минимальный, продвинутый, высокий).

Данный подход к определению ключевых компетенций соответствует пониманию фундаментальных целей образования, сформулированных в документах ЮНЕСКО:

-

– научить получать знания (учить учиться);

-

– научить работать и зарабатывать (учение для труда);

-

– научить жить (учение для бытия);

-

– научить жить вместе (учение для совместной жизни) [5].

В современной литературе под компетенцией понимают отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – это совокупность личностных качеств (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере [3].

Анализ различных компетенций показывает их креативную (творческую) направленность. К собственно креативным можно отнести компетенции рефлексивного характера:

умения извлекать пользу из опыта, решать проблемы, раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, находить новые решения. В то же время указаний на данные умения еще недостаточно для того, чтобы целостно представить весь комплекс знаний, умений, способов деятельности и опыта обучающегося в отношении его креативных компетенций [5, 10].

Компетентность предполагает наличие минимального опыта применения компетенции. Об этом важно не забывать при формулировании требований к переподготовке педагогов и при проектировании учебников и учебного процесса [3].

В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и одновременно более сложной, чем организация самостоятельной работы субъектов образовательного процесса. Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с внедрением компетент-ностного подхода образования. В результате этого внедрения самостоятельная работа становится актуальной формой организации учебного процесса, и вместе с тем возникает проблема ее активизации. Самостоятельная работа представляет собой планируемую работу, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе происходит не только усвоение учебного материала, но и его расширение, формирование умения работать с различными видами информации, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного времени [6].

Охрана и укрепление здоровья детей и подростков является одним из приоритетов концепции национальной безопасности. Состояние здоровья подрастающего поколения в значительной степени зависят от уровня организации и качества медицинской помощи, систематического наблюдения за здоровьем всех детских контингентов и раннего выявления отклонений в здоровье с целью обеспечения своевременного проведения профилактической, оздоровительной и ре- абилитационной работы. Здоровье детей в 21-м веке будет определяться современными технологиями оздоровления, опирающимися на данные функционального состояния всех органов и систем организма [2, 4, 8].

Преподавателями кафедры МП и БЖД Арзамасского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского разработаны на основе обширного (более 5 тыс. сельских школьников) обследованного контингента оценочные (центильные) таблицы физического развития сельских школьников Нижегородской области (приказ № 1719 от 19.07.2012 Министерства здравоохранения Нижегородской области), являющиеся разделом методических рекомендаций «Комплексная оценка физического развития школьников».

Издание представляет сжатую сводку современных терминов, определений, унифицированных методик исследования и комплексной оценки физического развития детей и подростков школьного возраста в рамках концепции Государственной политики в области охраны здоровья детей в РФ.

Представлены алгоритмы проведения функциональных проб, определения уровней функциональных резервов и подготовленности, отражающих адаптационные возможности организма. Предложены дифференцированные схемы индивидуальной и групповой комплексной оценки физического развития, рассматриваемых в качестве одного из значимых критериев здоровья и определения условий санитарно-гигиенического благополучия образовательных учреждений.

Все алгоритмы и оценочные таблицы входят в состав методических указаний, утвержденных Министерствами здравоохранения и образования Нижегородской области, соответствуют рекомендациям Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС). В пособии даны примеры комплексной оценки физического развития по сельским учащимся, приведены оценочные таблицы физического развития сельских школьников 2012 г.

В методических указаниях представлены современные методы исследования и комплексной оценки физического развития школьников. Отражены аспекты оценки функциональных резервов и физической подготовленности организма в целях мониторинга здоровья детей [2].

Использование в учебном процессе оценочных таблиц способствует формированию у обучающихся критического стиля мышления, лежащего в основе рефлексивно-оценочной деятельности – особой, постоянно развивающейся формы человеческой деятельности, возникшей одновременно с человеком и имеющей для него жизненно важное значение. Понятие «оценочная деятельность» можно определить как активное взаимодействие человека с окружающим миром, направленное на выяснение его качественной неоднородности с точки зрения наличия или отсутствия в нем жизненно важных ценностей, а также на выбор из этих ценностей таких, которые являются для человека наиболее актуальными. Понятие «оценочная деятельность» зиждется на понятии «рефлексия» – это такое осмысление человеком своих действий, такое размышление о них, в ходе осуществления которого человек отдает себе полный и ясный отчет в том, что и как он делает, т. е. осознает те схемы и правила, в согласии с которыми он действует. Смысл рефлексии как особого познавательного действия заключается в уточнении человеком своих знаний, в выяснении им оснований своих знаний, в выяснении того, как вырабатывались те или иные знания или компетентности.

Особо важна в обсуждаемом контексте профессиональная рефлексия, одним из главных компонентов которой является осознание педагогом того, что для успешной работы ему необходимо приобретать новые компетенции и двигаться вперед, выбирая оптимальные пути. Профессиональная рефлексия в большей мере упорядочена содержанием и обстоятельствами деятельности учителя, которые обязывают поставить задачу формирования критически-рефлексивного стиля мышления в качестве одной из центральных на всех без исключения этапах вузовского обучения и переподготовки [5]. Для этого процесс изучения курсов медицинского блока и безопасности жизнедеятельности направлен на формирование здоровьесберегающих компетенций:

-

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности;

-

– способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизнедеятельности обучающихся;

-

– владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования идеологии здорового образа жизни;

-

– способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим;

-

– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;

-

– готов формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков;

-

– умеет позитивно относиться к своему здоровью и заботиться о нем, владение способами самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;

-

– знает и применяет правила личной гигиены, умеет обеспечивать личную безопасность;

-

– обладает элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения;

-

– имеет двигательный опыт и умение использовать его в массовых формах соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга;

-

– умеет подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств.

В комплексности образовательных компетенций заложена дополнительная возможность представления целей, содержания образования (образовательных Стандартов) и образовательных технологий в системном виде, допускающем проверку успешности их освоения обучающимися. С точки зрения требований к уровню подготовки и переподготовки педагогов образовательные компетенции представляют собой интегральные характеристики, связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного меж-дисплинарного круга вопросов.

Формирование компетенций осуществляется средствами содержания образования, в результате чего развиваются способности и появляются возможности решать в повседневной и профессиональной жизни реальные проблемы – от бытовых до профессиональных и социальных [3].

Применение оценочных таблиц в ходе учебного процесса представлено в виде модуля «Критерии оценки физического развития и индивидуального здоровья», содержащего теоретические и практические блоки, отражающие разделы рабочих образовательных программ по курсам: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности».

Реализация рекомендаций, изложенных в оценочных таблицах, соответствует темам: «Критерии оценки индивидуального здоровья», «Значение факторов здоровья, уровни и группы здоровья», «Определение уровня физического развития», «Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обучению», «Особенности детей раннего и дошкольного возраста», «Демографические показатели здоровья».

В процессе работы над учебными элементами модуля обучающиеся должны знать: теоретические положения физического развития детей и подростков, определение и компоненты, составляющие здоровье человека, критерии индивидуального здоровья, методы оценки индивидуального физического развития.

В процессе работы над учебными элементами модуля обучающиеся должны уметь: проводить антропометрические и физиометриче-ские измерения, пользоваться центильными таблицами для определения уровня физического развития.

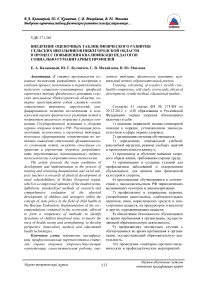

Используя результаты антропометрических измерений обследуемых и оценочные таблицы, по представленному ниже руководству обучающиеся осваивают центильный метод оценки физического развития. Оценка результатов антропометрических измерений обследуемых проводится с помощью региональных возрастно-половых оценочных таблиц, в которых представлены физиологические нормы антропометрических параметров для определенного возраста и пола в конкретном регионе.

Оценив каждый из показателей в отдельности (рост, масса тела, окружность грудной клетки) по центильным шкалам, можно охарактеризовать гармоничность физического развития. В случае, когда разность центильных интервалов между любыми двумя из трех показателей не превышает 1, можно говорить о гармоничности развития, если эта разность составляет 2 – развитие ребенка дисгармоничное, если разность превышает 3 и более – резко дисгармоничное развитие.

|

дт* |

мт |

ОГК |

гармонично сть физического развития |

Сумма 3-х ц.и. ДТЛ+ мт - ОГК |

соматотип |

|||

|

СМ |

ц.и. |

кг |

мм |

см |

ц.и. |

|||

|

САД |

ДАД |

ЧСС |

ЖЕЛ |

кистевая динамометрия |

коэффициент здоровья |

|||||||

|

правая рука |

левая рука |

|||||||||||

|

ММ рт. ст. |

ц.и. |

ММ рт. ст. |

ц.и. |

КОЛ. |

ц.и. |

МЛ |

Ц.И. |

кг |

ц.и. |

кг |

ц.и. |

|

*ДТ — длина тела: МТ — масса тела: ОГК - окружность грудной клетки: ЖЕЛ — жизненная емкость легких: САД — систолическое артериальное давление: ДАД - диастолическое артериальное давление; ЧСС - частота сердечных сокращений: ц.и. - пентильный интервал.

Для определения типа соматической конституции у детей в последние годы используют метод Р. Н. Дорохова и И. И. Бахрах, который основывается на использовании результатов изучения показателей физического развития по центральным шкалам. Согласно данной схеме, подсчитывается сумма баллов (номеров) «коридоров» центильных шкал при оценке отдельных показателей: длины тела, окружности груди и массы тела. Сумме номеров до 10 баллов соответствует микросоматический тип, до 15 баллов – мезосоматический тип, 16–21 балл – макросоматический тип.

Микросоматический тип характеризуется низкими показателями основных антропометрических величин, макросоматический – высокими, и показатели при мезосоматическом типе конституции соответствуют возрастно-половым стандартам.

В качестве критерия адаптационных возможностей определяются коэффициент здоровья (КЗ), который вычисляется по частоте пульса (ЧП), артериальному давлению (САД, ДАД), массе тела (МТ) и возрасту (В): КЗ=0,01ЧП + 0,01САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27.

Доврачебный скрининг на основе коэффициента здоровья основан на положении состояния системы кровообращения как индикатора состояния всего организма.

В зависимости от значения коэффициента здоровья человек может быть отнесен к одной из 4-х групп по степени адаптации. Чем выше условный балл, тем выше вероятность развития патологических состояний:

-

– состояние здоровья с достаточными функциональными (адаптационными) возможностями организма;

-

– донозологические состояния, при которых оптимальные адаптационные возможности обеспечиваются более высоким, чем в норме, напряжением регуляторных систем, что ведет к повышенному расходу функциональных резервов организма;

-

– преморбидные состояния, которые характеризуются снижением функциональных возможностей организма и проявляется в виде двух стадий:

-

а) с преобладанием неспецифических изменений при сохранении гомеостаза основных жизненно важных систем организма, в том числе сердечно-сосудистой системы;

-

б) с преобладанием специфических изменений со стороны определенных органов и систем, гомеостаз которых нарушен, но благодаря механизмам компенсации проявление заболевания может быть выражено или находиться в начальной фазе, и имеет компенсаторный характер;

– состояние срыва адаптации с резким снижением функциональных возможностей организма в связи с нарушением механизмов компенсации. В данном состоянии, как правило, наблюдаются различные заболевания в стадии субкомпенсации или декомпенсации.

Таким образом, реализация рекомендаций, изложенных в оценочных таблицах, позволила сформировать в процессе подготовки и переподготовки педагогов социально-гуманитарных профилей компетенции по методике выявления отклонений функционального состояния детей, овладеть способами сохранения и укрепления здоровья, разрабатывать перспективные (инновационные) медико-педагогические оздоровительные технологии. Применение оценочных таблиц в ходе учебного процесса способствовало обеспечению гармоничного развития личности обучающегося и овладению навыками определения функционального состояния организма, применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся с проведением подвижных игр, а также овладению организационными навыками проведения индивидуального и коллективного оздоровления детей и подростков способами оздоровительной рекреации.

Список литературы Внедрение оценочных таблиц физического развития сельских школьников нижегородской области в процесс повышения квалификаци педагогов социально-гуманитарных профилей

- Калюжный, Е. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие/Е. А. Калюжный, В. Ю. Маслова, С. В. Михайлова, Н. И. Ниретин, С. Г. Напреев, М. В. Пищаева. -Арзамас: АГПИ, 2009. -284 с.

- Комплексная оценка физического развития школьников: метод. указания/разр. Е. А. Калюжный, Ю. Г. Кузмичев, Е. С. Богомолова [и др.]; НГМА, АГПИ. -Арзамас: АГПИ, 2012. -80 с.

- Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/В. В. Краевский, А. В. Ху-торской. -М.: Изд. центр «Академия», 2008. -352 с.

- Оценка физического развития детей и подростков: учеб. пособие/Е. С. Богомолова [и др.]. -Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2006. -260 с.

- Попков, В. А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/В. А. Попков, А. В. Коржуев. -М.: Изд. центр «Академия», 2001. -136 с.

- Современные образовательные технологии: учеб. пособие/кол. авт.; под ред. Н. В. Бордовской. -М.: КНОРУС, 2010. -432 с.

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»//Вестник Образования. -№ 3-4/2013. -С. 10-159.

- Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий/А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина -М.: Научный центр здоровья детей РАМН, 2008. -216 с.

- Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Ю. Г. Фокин. -М.: Изд. центр «Академия», 2002. -224 с.

- Яковлева, Г. В. Технология развития инновационной методической деятельности педагога ДОУ как условие введения федеральных государственных требований/Г. В. Яковлева//Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. -Челябинск: ЧИППКРО. -№4(13). -2012. -С. 117-121.