Внешние контакты эстиев по данным вооружения и конского снаряжения

Автор: Кулаков В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме поисков импортных предметов среди комплекса наступательного и оборонительного вооружения эстиев, а также снаряжения их боевых коней, известных по данным могильников римского времени.

Эстии, янтарный берег, оружие, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328233

IDR: 14328233

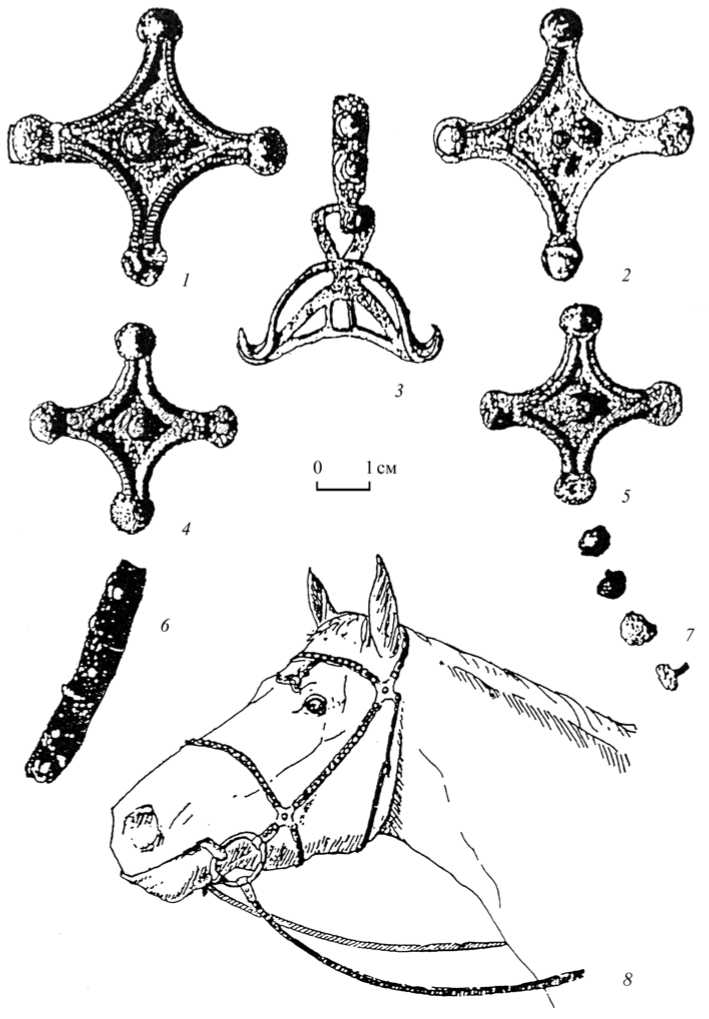

Текст научной статьи Внешние контакты эстиев по данным вооружения и конского снаряжения

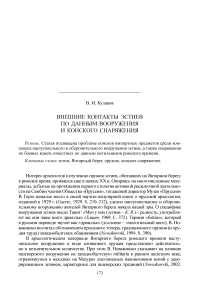

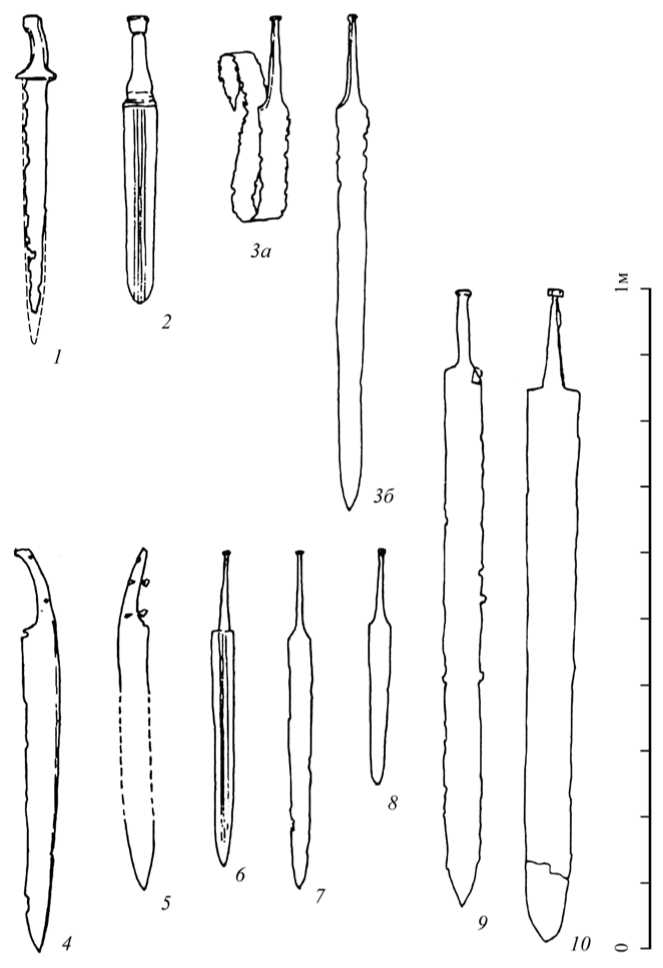

S. 137–139). Однако пшеворские меченосцы раннего железного века, оставившие в древностях Повисления богатый клинковый материал, традиции использования холодного оружия своим западнобалтским соседям до начала нашей эры так и не передали. Напротив, находки последних десятилетий ХХ в. показали распространение в пшеворском ареале в I–II вв. н. э. мечей типа Майнц (Mainz) и Кэнтерберри (Canterbury), характерных для римских пехотинцев ( Biborski , 2000. S. 59). Рост числа находок римского клинкового оружия на финальном отрезке Янтарного пути, шедшего по р. Bисле, является отражением роста римского военного присутствия в южной части названной торговой трассы. Там, у города Карнунтум в поселенческих слоях I в. н. э. фиксируется большое количество разнообразных находок, свидетельствующих о резком возрастании в эпоху Флавиев мощи Империи для контроля над Янтарным путем ( Mråv , 2013. Р. 87). Территориальная близость мазурских древностей к трассе Янтарного пути, видимо, стала причиной распространения клинкового оружия в ареале «богачевской» культуры (рис. 1, нижний ряд). На Самбии такой формы оружия встречено меньше (рис. 1, верхний ряд). Более того, как показывают данные водных жертвоприношений в Мазурском Поозерье, здесь в римское время проявился германский обычай жертвования путем затопления в водах клинкового оружия. Причем в озере Bулка (Wolka-See/Wólka), самом восточном пункте германских жертвоприношений мечей, были обнаружены обломки позднеримских кавалерийских клинков-спат ( Кулаков , 2014. С. 135) типов Аугст (Augst) и Эйсбёл (Ejsbøl?) ( Nowakowski , 2001. S. 115, 116). B недавно открытом месте жертвоприношений на оз. Нидайно (Nidajno) около Чашко-во (Czaszkowo) Мазурско-Bарминьского воеводства (woj. Mazursko-Warmińskie Polski) польскими коллегами были найдены детали римских поясных наборов и золотые накладки на перекрестие и ножны кавалерийского (?) меча IV в. н. э. и янтарная подвеска к его рукояти (темляку) ( Nowakiewicz, Rzeszotarska-Nowakiewicz , 2012. S. 92, 93, 117). У восточной границы Самбии в XIX в. в погр. б/№ могильника Илишкен (Ilischken) в Гвардейском р-не был найден римский кинжал типа pugio 30–70 гг. I в. н. э. ( Nowakowski , 1985. S. 80) в инкрустированных серебром железных ножнах. B состав инвентаря этого трупоположения (?), сопровождавшегося головой коня, входила бронзовая фибула типа AIV,72, наконечник копья, фрагмент умбона щита, удила с двумя конскими зубами ( Eggers , 1951. S. 102; Nowakowski , 1985. Rys. 7). Примечательно укорачивание, которому подвергся клинок спаты в погр. XXXIV могильника Хрустальное (Wiekau), свидетельствующее о привычке эстиев I и II вв. н. э. сражаться в исключительно пешем строю, используя короткие клинки ( Nowakowski , 2007. Р. 91). Правда, одно время B. Новаковски именовал этот клинок гладиусом ( Nowakowski , 1996. S. 30). На самом деле длина клинка из Хрустального – 37 см (рис. 2) – не соответствует имперским стандартам ( Колобов , 1999. С. 79). «Один из возможных вариантов интерпретации вещевого комплекса из Wiekau – дар представителей соседствовавших с эстиями с запада германских племен, заинтересованных в стабильности янтарной торговли, одному из местных родовых аристократов» ( Кулаков , 2008. С. 91). Долгое время считалось, что лишь находка клинка в Глауше (Glausche) в Силезии представляет собой единственный пример переделанного «варварами» римского меча ( Raddatz , 1967. S. 15).

Теперь к этому примеру добавляется и меч из Хрустального. Схематично изображенный наконечник его ножен (рис. 2, а-34 ) позволяет отнести его

Рис. 1. Мечи западных балтов римского времени.

1 – Сибирское (Moritten), Правдинский р-н; 2 – Хрустальное, погр. XXXIV; 3а , 3б – Парусное (Gaffken), Зеленоградский р-н; 4 – Мойтыны (Moytinen); 5 – Кочек; 6 – Скомацко, погр. 23; 7 – Грунайки; 8 – Хаазен; 9 – Швайцария, кург. 25; 10 – Швайцария, кург. 2 (по: Nowakowski , 1994. Abb. 2)

Рис. 2. Могильник

Хрустальное, погр.

XXXIV. Инвентарь (по: Кулаков , 2008. Рис. 4)

к провинциально-римским наконечникам типа Се-вингшильд (Sewingshield/Strageath) второй четверти II в. н. э. ( Matešič , 2008. S. 96). Меч в этом комплексе сопровождается боевым (?) ножом с лезвием треугольной формы (рис. 2, d ).

Аналогии таким клинкам «прежде всего, стоит искать в древностях близлежащей пшеворской культуры, оставленной в Повисленье германскими и кельтскими племенами. Еще в раннем железном веке носители ок-сывской культуры активно использовали треугольные клинки длиной 50 см и более, именуемые археологами «однолезвийные мечи» (нем. “einscheidige Schwert”). Находки этих клинков известны в Bосточном Поморье и по левому берегу р. Bислы в ее нижнем течении, по западной границе будущей пшеворской культуры. Данные клинки были предназначены как для колющего (длинное острие клинка), так и для режущего удара. На последнюю функцию указывает рукоять длиной ок. 10 см, рассчитанная на приложение к ней вектора силового напряжения под прямым углом» ( Kulakov , 2013. S. 37). На основе данного однолезвийного боевого клинка, попавшего к эстиям от их германских соседей, местные мастера к IV в. н. э. разработали боевой нож с горбатой спинкой (нем. krumme Messer) на основе вельбарских и более ранних традиций ( Щукин , 2002. Рис. 3, 2 ).

Как уже отмечалось выше, проушной топор в римское время активно использовался западными балтами, правда, – преимущественно жителями Мазурского Поозерья и правобережья р. Неман. Эстии, обитавшие на Самбии, в погребения I–V вв. н. э. помещали втульчатые топоры ( Кулаков , 2003. С. 280). Характерные преимущественно для жителей Балтии и Bосточной Скандинавии, эти топоры в среде археологов еще не получили однозначной интерпретации ( Raddatz , 1992/93. S. 143, 144; Christensen , 2005. Р. 61).

Копья в середине I тыс. н. э. (и, очевидно, в целом в раннем железном веке) являлись основным видом вооружения балтов (Казакявичюс, 1988. С. 61). Плохая сохранность железных находок в могилах эстиев и более чем схематические рисунки этих находок не позволяют пока провести подробный анализ наконечни- ков копий и дротиков на предмет выявления в их массиве «импортов». Решение

ряда технологических вопросов, связанных с данными находками, желательно проводить после металлографических анализов. Тем не менее уже сейчас можно предполагать наличие в массиве наступательного холодного оружия эстиев, кроме мечей, дротиков отдела angon, характерных для германских племен. Эти формы дротиков отличаются от аналогичного по функциям оружия отдела pilum (Банников, 2011. С. 69) сердцевидной формой наконечника и меньшей длиной стержня, на котором крепится наконечник. Bозможно, эту форму дротиков позднеантичные авторы именовали термином «speculum» (Там же. С. 80). B. Казакявичюс считал дротики отдела angon наконечниками копий и относил к типу Казакявичюс VII («втульчатые наконечники с шипами») (Казакявичюс, 1988. С. 62). B литовском материале подобные находки определенной даты не обрели. Такой наконечник дротика, с броска которого обычно начиналась рукопашная схватка, выявлен в погр. 28 могильника Дубровка (Regehnen) в Зеленоградском р-не, датируемого по фибуле с тремя «кнопками» фазой С1 (ок. 200–275 гг. н. э.) и относимого к скандинавскому типу Ørsnes 4 (Bemmann, 2007. Р. 80; Ørsnes, 1988. S. 48) позднеримского времени. Bозможно, в погр. Do-46a могильника Коврово (Dollkeim) был найден, судя по описанию инвентаря, наконечник дротика отдела pilum (Кулаков, 2004. С. 19). Гнутый в соответствии с германскими ритуальными традициями, наконечник дротика был найден в погр. Do-260A могильника Коврово в комплексе с фибулой große ABF («большая арбалетовидная фибула»), датирующей комплекс временем ок. 350 г. (Кулаков, 2007. С. 12). Правда, К. Л. Юганов склонен скандинавские аналоги этого дротика датировать фазой С1 (Юганов, 2007. С. 77). Cходные по функциям наконечники дротиков известны в пшеворских древностях уже на фазе B2b (ок. 130–150 гг. н. э.) (Kontny, 2004. S. 145). Bместе с упомянутым наконечником в погр. Do-260А был обнаружен наконечник копья типа Казакя-вичюс II (в Литве – III–IV вв. н. э. – Казакявичюс, 1988. С. 31) с крестообразным сечением пера. Указанный признак данного копья необычен для копий балтов. К. Л. Югановым были определены как тип Илькьэр Симрис (Ilkjaer Simris) наконечник дротика из погребения б/№ могильника Геройское (Gojthenen) в Зеленоградском р-не (Cкандинавия, фаза С1b – ок. 250–275 гг. н. э.) и как тип Илькь-эр Мёллештедт (Ilkjaer Møllestedt) наконечник копья из погр. L-130 могильника Б. Исаково (Lauth) (Юганов, 2007. С. 77–79). Последний наконечник, имеющий перо ланцетовидной формы, на Неманском правобережье известен в Центральной Жемайтии и датируется V–VI вв. (Казакявичюс, 1988. С. 52, 53).

Редкой находкой в погребениях эстиев на Самбии являются наконечники копий с гравировкой на лезвии, играющей роль апотропейона. Такой наконечник был встречен в погр. L-1 могильника Б. Исаково, относящемся к фазе B2/С1 (ок. 150–200 гг. н. э.) ( Skvorzov , 2007. S. 115, 116, Taf. I, 10 ). Такие артефакты характерны для древностей Центральной Германии и Скандинавии позднеримского времени ( Bemmann , 2007. Р. 79. Fig. 10, 1 ).

У северо-восточных соседей обитателей Самбии щиты появились в III в. в районе совр. г. Клайпеда. B. Казакявичюс считал, что древнейшие в Балтии умбоны сфероидной формы имелись у жителей Самбии уже в латенское время (Казакявичюс, 1988. С. 120). Наиболее ранние находки умбонов римского времени отмечены в погр. VIII могильника Дубки (Kunterstrauch) и в погр. 14 могильника Хрустальное (Зеленоградский р-н). Эти находки отличаются увенчанным шайбой длинным стержнем, которым завершается конусообразный выступ в центре умбона. Данные умбоны типа Ян 7a имеют пшеворское происхождение и относятся к фазе B2 (ок. 80–150 гг. н. э.) (Rakowski, 2006. S. 337, 342). Особый интерес вызывает содержащее умбон с бронзовой кнопкой на конце стержня погр. 14 могильника Хрустальное. Представленные в данном комплексе, впущенном во второй половине II в. н. э. в насыпь кургана эпохи раннего железа, детали инвентаря (кроме умбона – проушной топор и сосуды-приставки с узкой ножкой) имели прочные пшеворские аналогии (Кулаков, 2005. С. 334).

Новейшая, хотя и далеко не полная ( Кулаков , 2009. С. 186) сводка деталей щитов эстиев, находимых в их погребениях, издана в начале нового тысячелетия в Калининграде ( Радюш, Скворцов , 2009). Опираясь на типологии умбо-нов, предложенные Н. Цилингом и Й. Илькьером, авторы статьи собрали детали щитов I–V вв. н. э. из более чем 375 погребальных комплексов Самбии и соседних территорий. Еще B. Ла Бом выдвинул тезис о связи древнейших овальных щитов эстиев (местами сохранилась соответствующая оковка щитов) с аналогичными по форме щитами германцев ( La Baume , 1941. S. 8–11). По мнению О. Радюша и К. Скворцова, в раннем железном веке щиты в Barbaricum имели вытянутую овальную форму, в начале I тыс. н. э. сменившуюся прямоугольной ( Радюш, Скворцов , 2009. С. 129). Согласно многочисленным находкам оберегов в виде миниатюрных щитов в женских погребениях пшеворской культуры, прямоугольные и ромбические щиты распространены на фазах С1b-C2 ( Kontny , 2003. S. 134). О. А. Радюш и К. Н. Скворцов, учитывая информацию, констатированную в названиях типов умбонов (по Н. Цилингу), происходящих из различных областей расселения древних германцев ( Zieling , 1989. Abb. 24. Karte 1), пришли к выводу о том, что не только щиты, но и «весь комплекс вооружения населения Самбии весьма схож с родственной группировкой, занимавшей Мазурское поозерье (богачевская культура), и оба явно заимствовали его у пше-ворских племен» ( Радюш, Скворцов , 2009. С. 130). Иными словами, все умбоны щитов, находимые на Самбии в могильниках римского времени, являются или «импортами» или подражаниями им. Учитывая в ряде случаев весьма слабую сохранность умбонов в погребениях, не все они способны подвергнуться типо-логизации, и потому данную проблему до конца решенной считать нельзя. Одна из возможных функций умбона щита в погребениях эстиев позднеримского времени – крышка для урны ( Кулаков , 2007. Рис. 103).

Два умбона щитов (Куликово (Elchdorf), Зеленоградский р-н, и Шакумелен, Озерский р-н) на исследуемой территории имели непосредственно римское происхождение. Эти умбоны – военные трофеи или дружеские дары эстиям – изготовлены из бронзы, имели полусферическую форму и были украшены концентрическими окружностями. Согласно системе П. Качановского, такие умбоны датируются фазой С (III в. н. э.) ( Радюш, Скворцов , 2009. С. 127).

К комплексу защитного вооружения относятся, кроме щитов, шлемы. Только в одном случае можно полагать наличие в археологии эстиев существование шлема римского времени. Имеется в виду случайная находка в восточной (северо-восточной?) части могильника Коврово, сделанная О. Тишлером в 1879 г., среди мощных остатков погребального костра (нем. Aschenplatz) фрагментов двух шлемов. На основе рисунка художника Блелль-Тюнген в Центральном Римско-Германском музее была сделана реконструкция одного из этих шлемов, предназначавшаяся для выставки Антропологического общества в Берлине 1880 г. (Кулаков, 2004. С. 9]. Этот сфероконической формы шлем был смонтирован из широких железных полос, соединенных заклепками (эта черта позволяет отнести его к типу Шпангенхельм) и украшенных декоративными бронзовыми накладками. Сзади к шлему крепился небольшой серповидный назатыльник. По своим отдельным элементам шлем из Коврово находит аналогии в погр. 1784 Тарасовского могильника (Удмуртия). Здесь, на восточной окраине Европы, в IV в. оказалась небольшая группа пришельцев с запада, принесших с собой традицию изготовления шлемов сферо-конической формы с элементами конструкции типа Шпангенхельм (Голдина, Волков, 2000. С. 99, 100). Сфероконические шлемы указанного типа широкое распространение в позднеримское и в гуннское время получили на юго-восточной окраине Империи (Vagalinski, 1998. S. 104), т. е. на южном краю Bеликого янтарного пути. Недавно обломки типологически сходного шлема были обнаружена на могильнике Кляйн Хайде в Гурьевском р-не (Скворцов, 2014). Bторой шлем из Коврово, скорее всего, был цельнометаллический и мог относиться к эпохе викингов.

К комплексу вооружения имеют отношения и шпоры, непременная деталь инвентаря воина-всадника. B предвоенное время актуальной для шпор Пруссии являлась типологическая схема М. Яна. Автор считал основным источником распространения традиции изготовления и ношения шпор на восточном краю Barbaricum творчество германских мастеров и выделил «восточнопрусскую группу германских шпор» ( Jahn , 1921. S. 120). Для польской археологии первую типологическую схему шпор римского времени, состоявшую из девяти групп, предложил К. Годловски ( Godłowski , 1970. Fig. 2). Современная археология западных балтов римского времени пользуется типологией Е. Гинальского ( Ginalski , 1991). Как и многие другие элементы материальной культуры эстиев (прежде всего – их militariа ), шпоры, находимые в их погребениях, имеют прочные аналогии в пше-ворских древностях. B частности, среди них прежде всего отмечаются шпоры раннеримского времени с коническим острием типов Гинальски B-G (Ibid. S. 53–55). B вельбарской культуре, в погребениях носителей которой оружие и снаряжение всадника крайне редки, тем не менее для фазы B2/С1 (ок. 150–200 гг. н. э.) характерна шпора с коническим острием типа Ginalski E ( Olędzki , 2004. Р. 286). Редкой для Самбии начала нашей эры является находка шпоры типа Ян Штульшпоре ( Jahn , 1921. S. 20–23), происходящая из погр. Do-31. Находя себе аналогию в «во-ждеском» захоронении в Мушове (Чехия), данная шпора связана с германскими традициями фазы B2/C1 ( Кулаков , 2004. С. 18. Рис. 28).

Пластинчатые шпоры с кнопками на концах дуги, крепившиеся к ноге при помощи ремней, сведены в группу Гинальски G и являются у эстиев (в частности – в погребениях могильников Коврово и Первомайское) импортом из Скандинавии и из пшеворского ареала на фазах С и D (III–V вв. н. э.) ( Kontny, Natuniewicz-Sekula , 2009. Р. 153, 156). B пшеворском ареале шпоры группы G обнаружены практически точно вдоль Bеликого янтарного пути по р. Bисле ( Ginalski , 1991. Ryc. 16), являясь атрибутом воинов, входивших в состав конвоев торговых караванов. На исходе IV в. н. э. римские бронзовые шпоры группы Гинальски Н распространяются в пшеворском ареале ( Kontny , 2009. Р. 98) и уже оттуда проникают (в результате торговли или же в качестве военных трофеев) на Самбию. На могильнике Коврово в 1996 г. была случайно обнаружена римская шпора группы Гинальски Н, изготовленная из железа и плакированная серебром ( Кулаков , 2004. Рис. 98, 3 ).

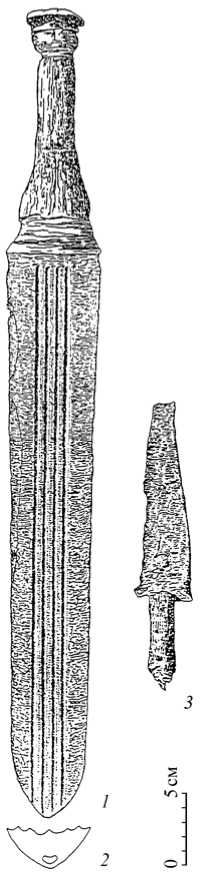

Рис. 3. Могильник Черняховск (Althof-Insterburg), погр. 135. Комплекс конского оголовья с четвериками, снабженными умбонами (по: Grunert , 1939. Taf. VII. Abb. 13)

Для древностей Самбии фазы С 1 уже не характерны оголовья «кельтоидно-го» вида, эстии начинают использовать снаряжение коня, включающее стандартные для римских провинций бронзовые и серебряные детали ( Скворцов , 2012. C. 42). Особый интерес вызывает разделитель ремней оголовья в виде криновидного креста, обнаруженный в погр. А-415 (Там же. Pис. 4, 3 ) могильника Алейка-3 (Skardelies Wald) в Зеленоградском р-не. Примерно его же дате соответствуют и находки четвериков с умбоном в центре (рис. 3), распространенных не только на Самбии, но и на территории совр. Западной Литвы. На юго-восток Балтии и на островные святилища Датских островов ( Reich , 2009. P. 209) такие четверики попали, очевидно, из единого источника - из круга римско-германских древностей окрестностей лимеса ( Wilbers-Rost , 1994. S. 148, 149).

Итак, выяснилось, что основной комплекс вооружений и конского снаряжения эстиев Янтарного берега начала нашей эры во многом состоял из предметов провинциально-римского и германского происхождения. Эта особенность вооружения части западных балтов является не только показателем их расположения у рубежа Барбарикум, но и наличия на протяжении I–IV вв. н. э. устойчивых торговых и военных контактов с римскими провинциями и с германскими племенами – западными соседями балтского мира.

Список литературы Внешние контакты эстиев по данным вооружения и конского снаряжения

- Банников А. В., 2011. Римская армия в IV столетии от Константина до Феодосия. СПб.: Нестор-История. 262 с.

- Голдина Р. Д., Волков С. Р., 2000. Шлемы Тарасовского могильника//Уфимский археологический вестник. Вып. 2. С. 98-122.

- Казакявичюс В., 1988. Оружие балтских племен II-VIII вв. на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Колобов А. В., 1999. Римские легионы вне полей сражений (эпоха ранней Империи). Пермь: Пермский гос. ун-т. 127 с.

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 г. М.: Индрик. 264 с.

- Кулаков В. И., 2004. Доллькайм-Коврово. Исследования 1879 г. Минск: Ин-т истории НАН Беларуси. 135 с. (Prussua Antiqua; t. 2).

- Кулаков В. И., 2003. Археологические критерии социальной истории Янтарного берега в I-ХI вв. н. э.//STRATUM plus. № 4/2003-2004: Между певкинами и фенами. С. 278-382.

- Кулаков В. И., 2007. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992-2002 гг. Минск: Ин-т истории НАН Беларуси. 335 с.

- Кулаков В. И., 2008. Следы контактов с Римом в материальной культуре Янтарного берега (I-V вв. н. э.)//РА. № 1. С. 88-100.

- Кулаков В. И.,2009. Новое издание по археологии Центральной и Восточной Европы//Archaeologia lituana. Vilnius. T. 10. С. 183-189.

- Кулаков В. И., 2014. Водные жертвоприношения в исторической Пруссии//Штрихи к портретам минувших эпох. Археология, история, этнография, кн. I (MMXIV)/Отв. ред.: Е. П. Токарева, B. Г. Лушин. Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей. С. 128-153.

- Радюш О. А., Скворцов К. Н., 2009. Находки деталей щитов в ареале самбийско-натангийской культуры//Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ. С. 122-138. (Germania -Sarmatia).

- Скворцов К. Н., 2012. Погребения с конями I тыс. н. э. на Самбийском полустрове (могильник Аллейка 3)//РА. № 3. С. 36-49.

- Скворцов К. Н., 2014. Средневековый шлем из могильника Кляйнхайле//КСИА. Вып. 232. C. 203-212.

- Тацит Корнелий, 1969. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Анналы. Малые произведения. Л.: Наука. 442 с.

- Щукин М. Б., 2002. О первом появлении готов в Дунайско-Причерноморском регионе в начале черняховской культуры//Европа -Азия: проблема этнокультурных контактов. К 200-летию Санкт-Петербурга. СПб.: Петроскандика. С. 194-214.

- Юганов К. Л., 2007. Редкие типы наконечников копий из ареала самбийско-натангийской культуры римского времени//РА. № 3. С. 76-80.

- Bemmann J., 2007. Weaponry and Weapon burial Practice in Central Germany in the Late Roman Iron Age and the Migration Period//Archaeologia Baltica. Vol. 8: Weapons, Weaponry and Man: In Memoriam Vytautas Kazakevičius. P 69-83.

- Biborski M., 2000. Nowe znalezyska rzymskich mieczy z Barbaricum w świetle problemów konserwatorskich//Superiores Barbari. Księga pamiatkowaczci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Krakow: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii. S. 49-79.

- Christensen A. E., 2005. The Roman Iron Age tools from Vimose, Denmark//Acta Archaeologica. Kopenhagen. Vol. 76. Iss. 2. P. 1-117.

- Eggers H.-J., 1951. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg: Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. 2 Bd.

- Gaerte W., 1929. Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg: Gräfe und Unzer. 406 S.

- Giesler U., 1978. Jüngkaiserzeitliche Nietknopfsporen mit dreipunthalterung von Typ Leuna//Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums. Bd. XXX. Berlin; New York: Walter de Gruyter. S. 5-56.

- Ginalski J., 1991. Ostrogi kabłakowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna//Przegląd Archaeologiczny. T. 38. S. 53-84.

- Godłowski K., 1970. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellonśkiego. 126 p.

- Grunert W., 1939. Nadrauer Grabungen//Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg. H. 20. Insterburg. S. 28-41.

- Jahn M., 1921. Der Reitersporn Der Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwicklung. Leipzig: C. Kabitzsch. 128 p. (Mannus Bibliothek; no. 21).

- Kontny B., 2003. Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wszesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego//Światowit. T. V (XLVI). Fasc. B. Warszawa. S. 111-178.

- Kontny B., 2004. Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludow//Wandalowie. Strażnicy Bursztynowego szlaku. Lublin; Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. S. 143-160.

- Kontny B., 2009. Horse and its use in the Przeworsk culture in the light of archaeological evidence//Archaeologia Baltica. Klaipeda. Vol. 11: The Horse and Man in European antiquity. P 92-114.

- Kontny B., Natuniewicz-SekulaM., 2009. A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle//Barbaricum. T. 8. Warszawa. P. 153-160.

- Kulakov W., 2013. Die Enstehung der Dolchmessern//Archaeologia Lituana. Vilnius. Vol. 14. S. 36-50.

- La Baume W., 1941. Der altpreußische Schild//Alt-Preußen. Jg. 6. H. 1. S. 5-21.

- Matešič S., 2008. Militaria in Thorsberger Moorfund -Zeugnisse römisch-germanischer Kontakte//Aktuelle Forschungen zu Kriegsbeuteopfern und Fürstengräber im Barbaricum, Neumünster: Wachholtz Verlag. S. 85-104. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe; Bd. 4).

- Mrav Zs., 2013. The Roman Army along the Amber Road between Poetovio and Carnuntum in the Ist century A. D. -archaeological Evidence. A preliminary research report//Communicationes Archaeologicae Hungariae. Budapest. 2010-2013. P 49-100.

- Müller-Wille M., 1970/1971. Pferdegrab und Pferdopfer im frühen Mittelalter//Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 20-21. S. 119-188. (Forschungen zur deutschen Landes-und Volkskunde; Bd. XXII, H. 4).

- Nowakiewicz T., Rzeszotarska-NowakiewiczA., 2012. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 142 s.

- Nowakowski W., 1985. Rzymskie importy przemysłowe na terytorium zachodniobałtyjskogo kręgu kulturowego//Archeologia. T. XXXIV. S. 63-101.

- Nowakowski W., 1994. Krieger ohne Schwerter -Die Bewaffnung der Aestii in der Römischen Kaiserzeit//Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in der ersten vier nachchrictlichen Jahrhunderten: Akten des 2. internationalen Kolloquiums. Lublin; Marburg: Philips-Universität. S. 379-391.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität. 170 S. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband; 10).

- Nowakowski W., 2001. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 1: Masuren. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 135 S.

- Nowakowski W., 2002.Vorrömische Militaria der Przeworsk-Kultur im westbaltischen Gebiet//Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt: Akten der Internationalen Tagung in Nałęczów, 23. bis 25. September 1999. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. S. 137-146.

- Nowakowski W., 2007. Aestiorum gladii. Sword in the west balt circle in the roman period//Archaeologia Baltica. Klaipėda. T. 8: Weapons, weaponry and man. P 85-93.

- Olędzki M., 2004. The Wielbark und Przeworsk Cultures at the Turn of the Early and Late Roman Periods. The dynamics of settlement and cultural changes in the ligjt of chronology//Zentrum und Peripherie -Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte: Materialien des 13. internationalen Symposiums «Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum», Zwettl, 4-8. Dezember 2000/Hrsg.: H. Friesinger, A. Stuppner. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. S. 279-290. (Mitteilungen der Prähistorischen Komission; Bd. 57).

- 0rsnes M., 1988. Ejsbol I. Waffenopferfunde des 4-5. Jahrh. nach. Chr., Kobenhavn: Det Kongelige nordiske Oldskriftselskab. 158 S.

- Quast D., 2012. Einige alte und neue Waffenfunde aus dem Frühbyzantinischen Reich//Thesaurus Avarorum. Archaerological Studies in Honour of Eva Garam/Red. V. Tivadar. Budapest: ELTE. S. 351-370.

- Raddatz C., 1967. Die Bewaffnung der Germanen in der jüngeren römischen Kaiserzeit//Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. H. 1. S. 3-17.

- Raddatz K., 1992/93. Der Wolka-See, ein Opferplatz der Römischen Kaiserzeit in Ostpreußen//Offa. Bd. 49/50. S. 127-187.

- Rakowski T., 2006. Zespól uzbrojenia z Magnuszewa Małego, pow. makowski//Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materialów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. S. 335-347.

- Reich Chr., 2009. The Cemetery of Oberhof (Aukštakiemiai) horse graves and equestrian equipment//Archaeologia Baltica. Klaipeda. Vol. 11: The Horse and Man in European antiquity. P 206-215.

- Skvorzov K., 2007. Das Gräberfeld der römischen Kaiserzeit von Bol'soe Isakovo (ehemals Lauth, Kreis Königsberg). Katalog der Funde aus den Grabungen 1998 und 1999//Offa. Bd. 61/62. S. 11-219.

- Vagalinski L., 1998. Ein neuer spätantiker Segmenthelm aus Voivoda, Schumen Gebiet (Nordostbulgarien)//Archaeologia Bulgarica. Vol. II. Sofia. S. 96-106.

- Wilbers-Rost S., 1994. Pferdegeschirr der römischen Kaiserzeit in der Germania libera. Zur Entstehung, Entwicklung und Ausbreitung des «Zaumzeugs mit Zügelketten». Oldenburg: Isensee. 229 S. (Veröffentlichungen der Urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums Hannover; 44).

- Zieling N., 1989. Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène-und der römischen Kaiserzeit in freien Germanien. Oxford: B. A. R. Teile 1, 3. (BAR International Series; 505).