Внешние оборонные сооружения чжурчжэньских городов государства Восточного Ся

Автор: Артемьева Н.Г., Макиевский С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Государство Восточное Ся (1215-1233 гг.) было создано чжурчжэнями для защиты от монгольского вторжения на территории Северо-Востока Китая, в которую входил юг Дальнего Востока России. При строительстве городов-крепостей широко использовались естественно-географические условия. Горный ландшафт создавал возможность строить горные городища в распадках сопок, используя природные условия как дополнительные преграды. При исследовании фортификационных сооружений Шайгинского городища были выявлены основные и дополнительные оборонные сооружения чжурчжэньских укрепленных поселений, прослежена эволюция средневекового оборонного зодчества Дальнего Востока. В наиболее уязвимых местах возводились внешние дополнительные сооружения - реданы и отсекающие валы. Редан Шайгинского городища представлял собой сооружение шириной около 30 м, окруженное тремя валами и тремя рвами. В качестве дополнительного укрепления применялись отсекающие рвы, которые перекрывали подходы по мысам к городищу. На Шайгинском городище прослежено четыре отсекающих рва. Внешние фортификационные сооружения в виде редана и отсекающих рвов выполняли функцию первой линии защиты чжурчжэньских городов-крепостей. Эти укрепления впервые зафиксированы на горных городищах периода государства Восточного Ся. Их можно считать достижением чжурчжэньских градостроителей XIII в.

Чжурчжэни, фортификация, внешние оборонные сооружения, редан, ров, крепости, городища, оборонное зодчество, приморье, государство восточное ся

Короткий адрес: https://sciup.org/143173154

IDR: 143173154 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.387-396

Текст научной статьи Внешние оборонные сооружения чжурчжэньских городов государства Восточного Ся

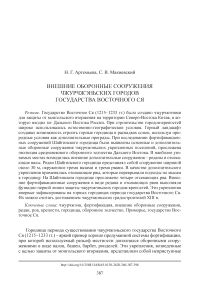

Городища периода существования чжурчжэньского государства Восточного Ся (1215-1233 гг.) – яркий пример хорошо продуманной системы фортификации, при которой используемый рельеф местности дополнялся оборонными сооружениями в виде валов, башен, барбет, ронделей. Эти укрепления, возведенные с целью защиты от монгольского вторжения, представляли собой неприступные http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.387-396

крепости, построенные по заранее намеченному, строго определенному плану. Исследования этих памятников на юге Дальнего Востока России дали возможность выявить характерные особенности чжурчжэньской фортификации и проследить эволюцию средневековых оборонных сооружений ( Артемьева , 2001; 2009; 2018а; Воробьев , 1968).

Рационально используя естественно-географические условия отрогов хребта Сихотэ-Алиня, чжурчжэни строят свои города с учетом рельефа местности. Для этого применяют горные отроги, которые контролировали прилегающие долины, обеспечивая наиболее выгодную позицию для защиты. Внутри горного отрога чаще всего находился распадок, позволявший следить за движением врагов, тогда как враги лишались возможности наблюдать за действиями защитников крепости. С трех сторон городища обычно защищены крутыми горными склонами. Местность выбиралась с учетом военной топографии – поля и река, которые являлись важными коммуникационными элементами. При строительстве городищ чжурчжэни в верхней части горного отрога отсыпали земляной вал высотой до 5 и более метров, тем самым увеличивая высоту склона сопки. В тех местах, где склон сопки был достаточно высоким, вал имел небольшую высоту. Впервые на горных городищах периода государства Восточного Ся появляются внешние оборонные сооружениям – реданы и отсекающие рвы. Подобные дополнительные фортификационные сооружения пока не зафиксированы в средневековом градостроительстве Дальнего Востока.

Цель данной работы – на примере Шайгинского городища выявить функции дополнительных внешних оборонных сооружений и проследить способы их сооружения. Последние годы работы на Шайгинском городище были посвящены исследованию фортификационных сооружений – башен, барбет, ронделей, стороженных постов, а также дополнительных оборонных сооружений, к которым относятся редан и отсекающие валы.

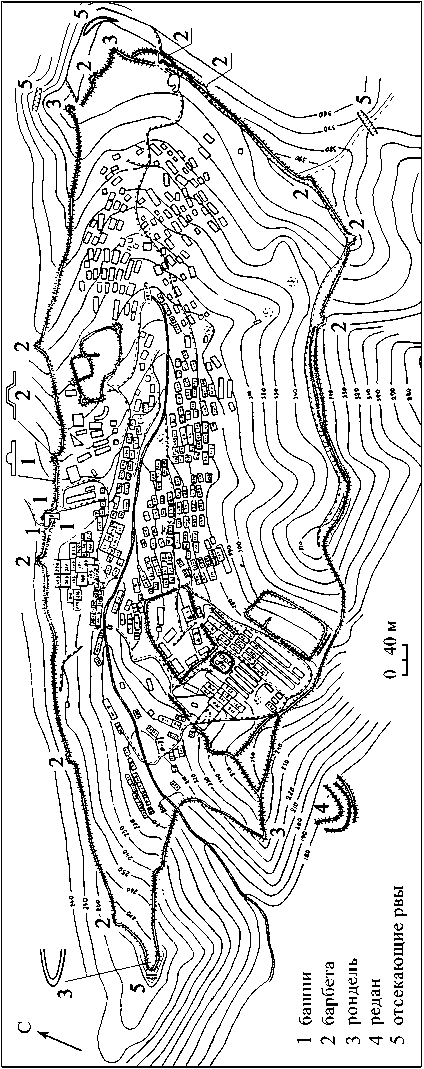

Редан - это земляное дугообразное укрепление у подножия городищенской сопки (рис. 1-3). Его построили в наиболее уязвимом в плане обороны города месте, где южная (внешняя) сторона сопки имеет седловидное понижение, через которое можно было атаковать и захватить Внутренний город с кварталом чиновников. В верхней части склона, у которого был возведен редут, основной вал укреплен дополнительным, создавая своеобразную «ловушку». Сам редан представлял собой U-образной формы укрепление, обнесенное со всех сторон тремя линиями валов (рис. 4). Первоначально такие земляные пристройки получили название редутов, но позже было доказано, что подобный тип укреплений в фортификационной терминологии называется редан, т. е. открытое полевое фортификационное сооружение, выступающее в сторону возможного противника, позволяющее вести косоприцельный огонь ( Макиевский , 2012).

Первые исследования редана на Шайгинском городище были проведены в 1972 г. ( Шавкунов и др ., 1972). Был сделан разрез основного вала по линии С - Ю (длина траншеи35 м, ширина 1 м). Стратиграфический разрез показал, что вал насыпался по определенным правилам и со строгим чередованием слоев с различными по характеру материалами (метод ханту). Первоначально на материке строили основу вала, состоящую из суглинка со щебнем и камнем, мощностью до метра. Затем сверху забутовывался слой камней средней величины,

5 S

V = s

>8 « a s ее

4 ti

s

Рис. 2. Редан Шайгинского городища. Вид с юга

Рис. 3. Редан Шайгинского городища. Вид с северо-востока

Рис. 4. Топоплан редана а на них - слой глины, затем слой песка. Все слои имели толщину 0,2-0,3 м. Очередность слоев прослеживается по всей толщине вала. При этом следует отметить, что каждый слой насыпался строго горизонтально, тщательно утрамбовывался, а уже затем насыпался следующий слой. Прослежено девять слоев, не считая основы вала. До сих пор вал сохранил свою крутизну склона до 45°. Высота вала достигала 5 м, ширина у основания - 15 м.

Внутренняя площадь редана около 500 кв. м (30 × 18 м). Траншея, заложенная на внутренней территории редана, показала, что под 10-сантиметровым дерновым слоем находился слой суглинка со щебнем, мощностью до 80 см, напоминающий осыпь, съехавшую со склона сопки. Ниже был материковый слой суглинка.

Повторные исследования редана были проведены в 2018 г. с целью изучения внешних валов и рвов, а также составления топоплана с нанесением нововыяв-ленных объектов (рис. 4) (Артемьева, 2018б). В западной части редана, между основным и дополнительным валами выявлены два каменных кургана овальной формы, вытянутых по линии СВ-ЮЗ, размерами 2 × 4 м. В юго-восточной стороне от них обнаружен котлован, скорее всего, современного происхождения. В северо- западной части редана прослежен разрыв внешнего вала, шириной более 10 м. Вполне возможно, что он маркирует вход во внешнюю оборонную линию редана.

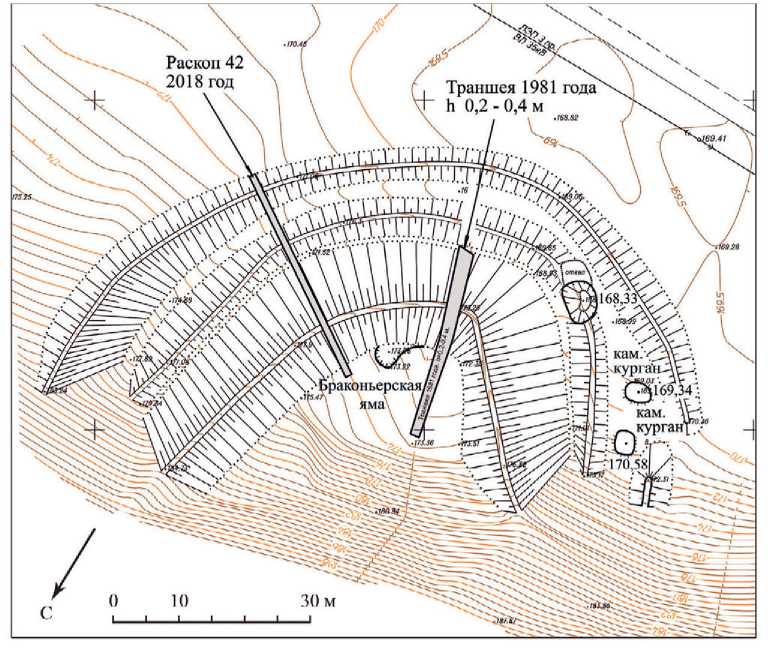

Раскоп в виде траншеи был заложен на основном валу, в восточной стороне укрепления по линии В - З (длина траншея 36 м, ширина 1 м). Он проходил по основному валу (с внешней и внутренней сторон), рву и среднему валу, а также по рву и внешнему валу (рис. 4). Причем за внешним валом находился еще один ров, шириной 4 м, который не вошел в раскоп. С целью сохранения фортификационного сооружения от разрушения валы редана не разрезали, а зачищали поверху. Стратиграфия дала возможность проследить, что верхний слой был представлен гумусом толщиной 10-20 см. Под ним на внутренней части редана находился плотный слой щебня с глиной, который представлял собой земляной наплыв, мощностью 50 см, под которым обнаружен погребенный дерн толщиной 10-12 см. Далее опять был обнаружен плотный слой щебня с глиной, мощностью до 30 см. Под этим слоем опять был прослежен погребенный дерн, толщиной от 10 до 30 см. Ниже обнаружен слой темного суглинка, мощностью до 15 до 70 см. Этот слой «сполз» с основного вала и, скорее всего, является его верхней частью. Под ним зафиксированы слои коричневого суглинка и глины с камнями, мощностью до 40 см - остатки основного вала.

Ров, находящийся под внешней частью основанного вала, был заполнен слоем щебня с глиной мощностью до 45 см. Под ним прослежен слой глины с камнями – нижняя часть основного вала. Этот ров имел ширину 3м, глубину 0,9 м.

Средний вал, шириной 4 м, высотой 1,6 м, состоял из слоев темного суглинка (25 см), темного суглинка с камнями (40 см), глины с камнями (40 см), темного суглинка (30 см). Верхняя часть вала была забита глиной с камнями (10-15 см).

Ров, расположенный за внешней стороной среднего вала, шириной 4 м, глубиной 1,1 м, был заполнен слоями: гумус (10-15 см), щебень с глиной (до 18 см), погребенный дерн (10 см), щебень с глиной (20 см), погребенный дерн (20 см), щебень с глиной (15-20 см). Края рва с двух сторон были заполнены слоем глины с камнями (50 см), съехавшими с валов. В самом низу находился слой темного суглинка (16 см).

Внешний вал, шириной 4 м, высотой 1,7 м, состоял из чередующихся шести слоев: темного суглинка и глины с камнями. Мощность каждого слоя до 30 см. Далее находился еще один ров шириной до 4 м.

Зачистка траншеи через оборонительные преграждения редана показала, что основной вал высотой 5 м в верхней части имел гребень шириной около 2 м, утрамбованный большими камнями и речными гальками. На внутреннюю сторону основной вал имел наклон более 45° и высоту 5 м. На внешнюю сторону угол наклона немного уменьшался, ширина вал около 8-9 м. При зачистке основного вала хорошо видна техника его создания. Здесь шла набивка вала при помощи утрамбованных слоев, при этом слои чередовались с использованием слоев камней и щебенки. Далее слой черного суглинка чередовался со слоем мелкого щебня. При зачистке внешней стороны вала земляные слои «отбивались» в виде ступеней длиной около метра. Затем основной вал переходил в ров шириной 3 м, глубиной около метра. Далее находился средний вал, шириной около 4 м, высотой около 2 м, также сформированный методом ханту. Этот вал переходил в другой ров шириной 4 м, глубиной более метра. Следующий внешний вал имел ширину у основания 4 м, высоту около 2 м. Перед ним находился еще один ров, который не вошел в исследование (в траншею).

Таким образом, редан представлял собой искусственно сооруженную преграду шириной около 30 м, окруженную тремя валами и тремя рвами (рис. 5). Эскарпы рвов представляли собой земляные заграждения в виде крутого среза ската. Ширина рва такая, что попав в него, атакующим было трудно преодолеть глубину рва и высоту вала. В общей сложности эта высота была около 4-5 м, не говоря уже о высоте основного вала. Расстояние между валами, т. е. во рву – 4 м. Если атакующий был верхом на коне, то попав в ров, лошадь не могла разогнаться для преодоления следующего вала.

Подготовка таких преград, которые можно назвать эскарпами и контрэскарпами, требовала больших земляных работ, поэтому эти сооружения были долговременными и входили в систему обороны. Они возводились на ровных площадях. Одна из сторон этого укрепления обязательно должна была быть обращенной к естественному склону, а насыпные валы находиться в диапазоне углов 45°.

Подобные сооружения прослежены и на других чжурчжэньских памятниках периода существования государства Восточного Ся – Краснояровском, Новогордеевском, Горнохуторском, Новонежинском городищах. Все они внешне напоминают редан Шайгинского городища. На Краснояровском городище выявлено три редана, раскопки проводились на одном из них ( Артемьева , 2017). Внутри реданов каких-либо сторожевых помещений не обнаружено.

В виде дополнительного наружного укрепления чжурчжэни использовали отсекающие рвы, которые перекрывали подходы по мысам к городищу. Они сооружались в тех местах, где мысовидные отроги сопок подходили к валам, по которым можно было без затруднений приблизиться к крепостной стене. На Шай-гинском городище прослежено четыре отсекающих рва: три - в северо-восточной стороне памятника на трех горных хребтах. Самый большой ров прикрывал северо-восточный барбет. Он отходил от вала на 40 м. Его длина 60 м, ширина около 10 м, глубина около 2 м. С северной стороны от этого рва находится еще один горный хребет, который также перегорожен рвом, отстоящим от вала на 30 м. Его длина 20 м, ширина около 5 м, глубина 2 м. Горный хребет, находящийся с южной стороны северо-восточной оконечности городища, также перекрыт рвом на расстоянии 120 м от городской стены. Его длина 25 м, ширина 5 м, глубина до 2 м. На западной оконечности городища, под ронделем, на расстоянии около 10 м был вырыт четвертый отсекающий ров длиной 20 м, шириной 5 м, глубиной 1,5 м.

Такая дополнительная защита в виде отсекающих рвов на мысах представляла собой своеобразный барьер для пехотинцев и всадников. Глубина и ширина отсекающих рвов создавали серьезную помеху для нападающих.

Исследования внешних фортификационных сооружений чжурчжэньских горных городов-крепостей дали возможность выявить новые оборонительные сооружения – реданы и отсекающие рвы. Они несли на себе оборонные функции и являлись первой линией защиты, т. е. своеобразным барьером при нападении на город. Подобные фортификационные сооружения пока не зафиксированы в оборонном зодчестве средневековых городов Восточной Азии, поэтому мы считаем, что реданы и отсекающие рвы являются достижением чжурчжэней государства Восточного Ся.

Рис. 5. Траншея через оборонительные валы и рвы редана. Вид с запада

Список литературы Внешние оборонные сооружения чжурчжэньских городов государства Восточного Ся

- Артемьева Н. Г., 2001. Фортификационные сооружения чжурчжэней (на примере Краснояровского городища) // Древняя и средневековая история Восточной Азии: к 1300-летию образования государства Бохай: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. А. Р. Артемьев. Владивосток. С. 148-157.

- Артемьева Н. Г., 2009. Археологические исследования фортификационных сооружений Шайгинского городища // Вестник Дальневосточного отделения РАН. № 5. С. 84-89.

- Артемьева Н. Г., 2017. Отчет об археологических исследованиях Краснояровского городища в Уссурийском районе Приморского края в 2017 году // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Оп. 1. Ф. 2. № 860. 533 л.

- Артемьева Н. Г., 2018а. Новые элементы фортификации чжурчжэньских городищ в Приморье // КСИА. Вып. 252. С. 273-281.

- Артемьева Н. Г., 2018б. Отчет об археологических раскопках на территории ОКН федерального значения "Шайгинское городище" в Партизанском районе приморского края в 2018 году (открытый лист № 1213) // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Оп. 1. Ф. 2. № 875. 192 л.

- Воробьев М. В., 1968. Городища чжурчжэней как фортификационные сооружения // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 5. Этнография. Л. С. 60-73.

- Макиевский С. В., 2012. О функциональном назначении редутов и реданов на чжурчжэньских памятниках Приморья // Средневековые древности Приморья. Вып. 1 / Отв. ред. Н. Г. Артемьева. Владивосток: Дальнаука. С. 164-171.

- Шавкунов Э. В., Леньков В. Д., Семениченко Л. Е., Васильев Ю. М., 1972. Отчет о полевых исследованиях на территории Приморского и Хабаровского краев в 1972 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 4785.