Внезапные начала магнитных бурь и землетрясения

Автор: Гульельми А.В., Лавров И.П., Собисевич А.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статистически исследован вопрос о возможном воздействии внезапных начал геомагнитных бурь (SSC) на глобальную сейсмическую активность. Моменты SSC используются в качестве реперов для сравнительного анализа сейсмичности методом наложенных эпох. Для исследования отобрано 405 землетрясений за 1973-2010 гг. с магнитудами М ³5 из представительной части каталога USGS. Проведен сравнительный анализ сейсмичности на интервалах ±60 мин относительно репера. С высокой степенью достоверности установлено, что до репера количество землетрясений заметно больше, чем после него. Другими словами, SSC подавляет глобальную сейсмичность. Указаны работы, в которых обсуждаются химический, тепловой и силовой механизмы воздействия электромагнитного поля на горные породы. Подчеркнута незавершенность исследования связи SSC с землетрясениями, поскольку пока что не удалось понять и осмыслить эту связь на физико-математическом уровне. Сделан вывод о необходимости продолжения исследования в надежде найти ключ к решению интересной и важной проблемы.

Геомагнетизм, сейсмичность, сейсмоэлектродинамика, солнечно-земные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/142103557

IDR: 142103557 | УДК: 550.385.43, | DOI: 10.12737/5694

Текст научной статьи Внезапные начала магнитных бурь и землетрясения

Наиболее известным и, пожалуй, наиболее ярким примером спорадического воздействия Солнца на Землю является геомагнитная буря, которая развивается в магнитосфере вскоре после солнечной вспышки. Буря начинается с резкого сжатия магнитосферы фронтом межпланетной ударной волны. Магнитный импульс, регистрируемый при этом наземными и орбитальными обсерваториями, называется внезапным началом бури (SSC, storm sudden commencement) [Araki, 1994]. Импульсы SSC играют особую роль при исследовании солнечноземных связей. В момент SSC в околоземном пространстве формируется специфическая комбинация параметров, которую теоретик использует как начальное условие при решении дифференциальных уравнений, моделирующих МГД-колебания магнитосферы. Для экспериментатора особый интерес пред- ставляет тот факт, что SSC можно использовать при статистическом исследовании широкого круга геофизических явлений как надежный репер, четко разделяющий спокойное и возмущенное состояния магнитосферы.

В физике солнечно-земных связей есть ряд необычных проблем, к которым следует отнести возможное воздействие SSC на сейсмическую активность. Необычность состоит в том, что, с одной стороны, априори не существует простых физикоматематических представлений о механизмах такого воздействия. С другой стороны, наблюдения свидетельствуют о вероятной модификации региональной [Соболев и др., 2001; Закржевская, Соболев, 2003, 2004] и локальной [Адушкин и др., 2012] сейсмичности после SSC.

Трудность интерпретации наблюдений указывает на необходимость дополнительного эксперимен- тального исследования, чему и посвящена данная работа. Ее отличительной особенностью является то, что мы сосредоточили внимание на глобальной сейсмичности. Это позволило статистически надежно обнаружить еще одно эмпирическое подтверждение связи между SSC и землетрясениями.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Данные по SSC с 1973 по 2010 г. взяты из каталога [ftp:// COMMENCEMENTS/], о землетрясениях — из каталога Национального информационного центра о землетрясениях геологической службы США [USGS/ NEIC, ]. За указанный период зарегистрировано 1113 SSC. Времена их появления использовались в качестве реперов для проведения статистического анализа землетрясений методом наложенных эпох.

Был поставлен следующий вопрос: различается ли глобальная сейсмичность в двух смежных часовых интервалах: до SSC и после. Для поиска ответа была проведена предварительная селекция землетрясений, которая состояла в отборе только тех событий, которые произошли на интервалах ± 60 мин относительно репера. Выбор длительности определяется тем, что, с одной стороны, интервалы должны быть по возможности большими, чтобы иметь достаточное количество землетрясений для статистического анализа. С другой стороны, при изучении сейсмомагнитного эффекта SSC было бы нежелательно включать в анализ интервалы времени, захватывающие главную фазу геомагнитной бури или хотя бы часть главной фазы. Таким образом, выбор интервалов ± 60 мин является своего рода компромиссом.

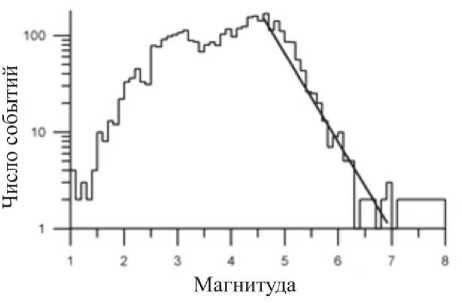

Было накоплено 3352 события с магнитудами М ≥1. Из этого многообразия для дальнейшего анализа была выбрана так называемая представительная часть (о важности использовать представительную выборку при статистическом исследовании землетрясений см. в работе [Смирнов, 1997]). На рис. 1 показано распределение землетрясений по магнитуде, причем прямая линия lg N =6.4–0.92 M аппроксимирует представительную часть каталога, которая соответствует магнитудам М ≥5 и содержит 405 событий. Здесь N — число землетрясений с данным значением М . Коэффициент корреляции между N и М равен –0.93 в представительной части.

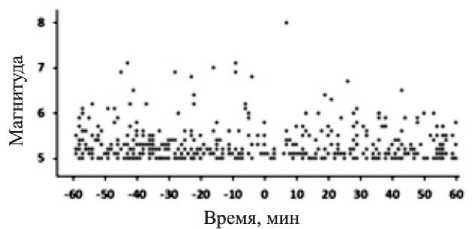

На рис. 2 показано распределение землетрясений из представительной части каталога на интервалах времени ± 60 мин относительно репера. Видно, что до репера количество землетрясений заметно больше, чем после него. Точный подсчет дает 230 событий событий до репера и 173 события после него. Сформулируем нулевую гипотезу, которая соответствует представлению об отсутствии связи между землетрясениями и SSC: вероятности отдельному событию попасть в интервал –60÷0 мин или 0÷60 мин одинаковы и равны 0.5. В действительности указанные вероятности равны 0.571 и 0.429 соответственно.

Рис. 1. Распределение землетрясений по магнитудам. Прямая линия аппроксимирует представительную часть каталога USGS

Рис. 2. Землетрясения с магнитудами М ≥5 на интервалах времени ± 60 мин относительно моментов SSC

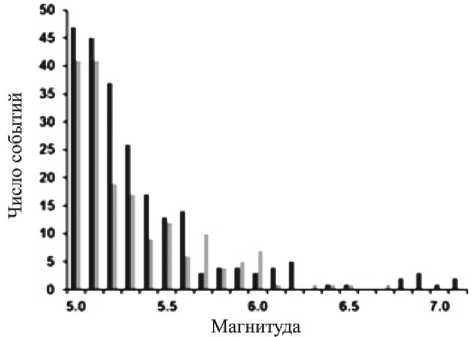

Рис. 3. Распределения землетрясений по магнитудам до SSC (черные столбики) и после (серые столбики)

Простой подсчет по схеме Бернулли свидетельствует, что различие эмпирических вероятностей существенно в том смысле, что нулевую гипотезу следует отвергнуть, причем вероятность ошибиться не превышает 0.01. Это означает, что SSC некоторым образом подавляет сейсмичность.

Данное заключение не вполне согласуется с результатом работ [Соболев и др., 2001; Закржевская, Соболев, 2003, 2004], в которых установлено, что сейсмичность может как подавляться, так и стимулироваться геомагнитными бурями с SSC. Вполне возможно, что указанное несоответствие связано с различиями в методиках отбора и обработки материала наблюдений. Особо важным нам представляется тот факт, что мы отбирали лишь весьма короткие интервалы времени относительно SSC.

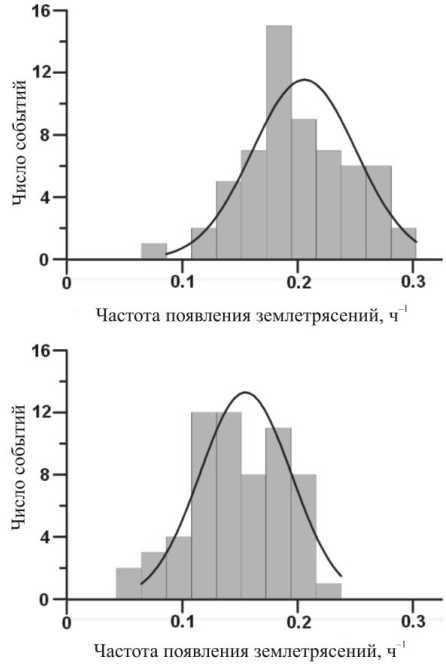

Рис. 4. Распределение землетрясений по частоте появления в часовых интервалах до SSC (вверху) и после (внизу). Гладкие кривые — нормальные распределения, аппроксимирующие эмпирические

Интересно сопоставить распределения землетрясений по магнитудам до SSC и после (рис. 3). Видно, что в большинстве интервалов М сейсмическая активность до SSC выше, чем после него. Применение критерия хи-квадрат свидетельствует о достоверном различии указанных распределений на уровне значимости 0.05.

Наконец, мы сопоставили распределения землетрясений по частоте появления до SSC и после. Построение эмпирических распределений производилось следующим образом. После накопления событий по методу наложенных эпох проводилось сглаживание скользящим средним с окном 5 мин и шагом 1 мин. При подсчете частоты появления землетрясений учитывалось, что общее количество SSC, используемых в качестве реперов, равно 1113 (см. раздел 1). Результат показан на рис. 4. Видно, что средние частоты появления землетрясений до SSC и после равны 0.206 ч–1 и 0.154 ч–1 соответственно. Доверительные интервалы для средних значений равны соответственно 0.011 ч–1 и 0.009 ч–1 на 95%-м уровне достоверности. Различие между средними значениями на 5 σ выглядит вполне убедительно. Таким образом, обнаружено некоторое понижение глобальной сейсмичности после SSC.

2. ОБСУЖДЕНИЕ

Воздействие электромагнитного поля на горные породы может быть силовым, тепловым или хими- ческим. Идея химического воздействия высказывалась в связи с экспериментами по закачке в земную кору мощных импульсов тока от МГД-генератора (см., например, обзор [Бучаченко, 2014]). В нашем случае действие химического механизма можно представить себе следующим образом. Токи Фуко, индуцированные переменным магнитным полем, модифицируют гетерогенную среду в результате электрохимических реакций на межфазных границах. Это возможно, однако сомнительно, что локальные электрохимические превращения в горных породах под действием SSC могут повлиять на сейсмичность. Во всяком случае довольно трудно оценить продуктивность данной идеи без дополнительного исследования. Такое же сомнение возникает и в отношении теплового механизма. Можно корректно рассчитать нагрев горных пород индукционными токами Фуко, как это сделано, например, в работе [Файнберг и др., 2004], но не вполне ясно, каким образом такой нагрев влияет на вероятность возникновения землетрясения. Не намного лучше обстоит дело и с вопросом о силовом воздействии SSC на земную кору, но в этом случае можно поставить задачу, интересную, по крайней мере, с методической точки зрения [Гульельми, 1992]. Речь идет о пондеромоторном взаимодействии между корой и ядром Земли. Кратко изложим эту постановку.

Пондеромоторная сила, действующая на единичный объем горной породы, равна

F = 1 j x B , (1)

c где B — постоянное геомагнитное поле, источники которого сосредоточены в земном ядре, j — плотность токов Фуко, индуцированных в земной коре магнитным импульсом SSC, c — скорость света. Магнитное поле внешних источников SSC почти однородно по периметру Земли. Можно считать, что оно перпендикулярно плоскости геомагнитного экватора и направлено с юга на север. Поле проникает в земную кору на глубину скин-слоя

5 ~ с т / q , (2)

где τ — характерное время нарастания переднего фронта SSC, σ — электропроводность горных пород. В тонком слое толщиной δ и сосредоточены токи j . Пользуясь правилом Ленца, нетрудно определить, что токи текут по азимуту с востока на запад. Тогда из формулы (1) следует, что пондеромо-торные силы аксиально-симметричны. На геомагнитном экваторе силы направлены радиально к центру Земли, а на средних широтах в обоих полушариях силы имеют касательные составляющие, направленные к экватору.

Очевидно, что спорадическое взаимодействие такого рода между корой и ядром происходит не только при SSC, но и при других глобальных возмущениях геомагнитного поля. В настоящее время не ясно, насколько эффективными окажутся деформации земной коры при таком взаимодействии. Определение деформаций требует решения довольно сложной задачи теории упругости при заданном рас- пределении пондеромоторных сил, приложенных к сферическому слою толщиной δ. Следует заметить, что сама идея магнитного взаимодействия между корой и ядром Земли еще не объясняет, как можно интерпретировать связь землетрясений с SSC.

Теперь кратко обсудим тенденции экспериментального исследования сейсмоэлектромагнитных связей. Прежде всего выделим работы по искусственной модификации региональной сейсмичности путем закачки в земную кору импульсов тока от МГД-генератора [Тарасов, 1997; Тарасов и др., 1999, 2001; Авагимов и др. 2005; Бучаченко, 2014]. Публикации по исследованию геоэлектромагнитных предвестников землетрясений разделим на две категории. К первой отнесем статьи, посвященные анализу предвестников отдельных событий, например Суматра-Андаманского землетрясения или землетрясения Тохоку [Fraser-Smith et al., 1990; Bernardi et al., 1991; Гуфельд и др., 1992; Hayakawa et al., 1996, 2000; Merzer, Klemperer, 1997; Собисевич, Собисевич, 2010; Собисевич и др., 2010; Schekotov et al., 2012]. Вторая категория включает статьи, посвященные статистическому исследованию корреляционных связей между локальной, региональной или глобальной сейсмичностью и геоэлектромагнитными возмущениями [Husamiddinov, 2000; Закржевская, Соболев, 2002; Duma, Ruzhin, 2003; Balasis et al., 2011; Адушкин и др., 2012; Гульельми, Зотов, 2012; Зотов и др., 2013]. Следует подчеркнуть, что приведенные здесь ссылки не исчерпывают списка публикаций.

Из многообразия магнитных предвестников, исследованных в работах каждой категории, удобно выделить два класса предвестников: внутренние и внешние. Они характеризуются тем, что источники магнитных сигналов, предшествующих землетрясениям, располагаются соответственно в земной коре и во внешних геосферах (ионосфере и магнитосфере). Внутренние предвестники исследовались, например, в работах [Fraser-Smith et al., 1990; Гульельми, Зотов, 2012], а внешние — в работах [Закржевская, Соболев, 2002; Duma, Ruzhin, 2003]. К особому классу целесообразно отнести смешанные предвестники. В этом случае первичные источники магнитного поля никак не связаны с землетрясениями. Они располагаются в ионосфере и магнитосфере. Предвестник формируется вторичными (индуцированными) источниками в земной коре за счет пространственно-временной вариации электропроводности горных пород в процессе подготовки землетрясения. Интересный пример этого описан в работе [Schekotov et al., 2012]. Более подробное обсуждение систематики сейсмомагнитных связей выходит за рамки настоящего исследования (см., например, [Зотов и др., 2013]).

Следует отметить широкий спектр мнений по вопросу взаимосвязи электромагнитных и сейсмических явлений. Изредка появляются полемические статьи с резкой критикой результатов исследования по данной тематике (см., например, [Masci, 2011]). В большинстве же статей приводятся факты в пользу идеи реальности указанной связи. Далеко не полный список публикаций такого рода можно найти в обзорах [Hayakawa, 2001; Hattori, 2004; Гульельми, 2007].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попытались поддержать интерес геофизического сообщества к обсуждавшейся уже не раз задаче, представив еще одно эмпирическое подтверждение связи между землетрясениями и SSC. Выбор именно этой частной задачи был мотивирован главным образом простотой ее формулировки. Удалось обнаружить понижение глобальной сейсмичности после SSC.

Мы не склонны преувеличивать познавательную ценность установленной связи между SSC и землетрясениями. В самом деле, описание любой эмпирической связи является лишь необходимым шагом к пониманию, т. е., в конечном счете, к построению физико-математической модели природного явления. Но теоретической интерпретации связи SSC с землетрясениями пока что найти не удалось. Мы считаем такое положение довольно критическим, поэтому необходимо продолжение исследований в надежде отыскать ключ к решению интересной и важной проблемы.

Список литературы Внезапные начала магнитных бурь и землетрясения

- Авагимов A.A., Зейгарник В.А., Файнберг Э.Б. О пространственно-временной структуре сейсмичности, вызванной электромагнитным воздействием//Физика Земли. 2005. № 6. С. 55-65.

- Адушкин В.В., Рябова С.А., Спивак А.А., Харламов В.А. Отклик сейсмического фона на геомагнитные вариации//ДАН. 2012. Т. 444, № 3. С. 304-308.

- Бучаченко А.Л. Магнитопластичность и физика землетрясений. Можно ли предотвратить катастрофу?//УФН. 2014. Т. 184, № 1. С. 101-108.

- Гульельми А.В. Пондеромоторные силы в коре и в магнитосфере Земли//Физика Земли. 1992. № 7. С. 35-39.

- Гульельми А.В. Ультранизкочастотные электромагнитные волны в коре и в магнитосфере Земли//УФН. 2007. Т. 177, № 12. С. 1257-1276.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. О магнитных возмущениях перед сильными землетрясениями//Физика Земли. 2012. № 2. С. 84-87.

- Гуфельд И.Л., Рожной А.А., Тюменцев С.И. Возмущения радиоволновых полей перед Рудбарским и Рачинским землетрясениями//Там же. 1992. № 1. С. 102-107.

- Закржевская Н.А., Соболев Г.А. О возможном влиянии магнитных бурь на сейсмичность//Там же. 2002. № 4. С. 3-15.

- Закржевская Н.А., Соболев Г.А. Влияние магнитных бурь с внезапным началом на сейсмичность в различных регионах//Вулканология и сейсмология. 2004. № 3. С. 63-75.

- Зотов О.Д., Гульельми А.В., Собисевич А.Л. О магнитных предвестниках землетрясений//Физика Земли. 2013. № 6. С. 139-147.

- Смирнов В.Б. Опыт оценки представительности данных каталогов землетрясений//Вулканология и сейсмология. 1997. № 4. С. 93-105.

- Собисевич Л.Е., Канониди К.Х., Собисевич А.Л. Наблюдения УНЧ геомагнитных возмущений, отражающих процессы подготовки и развития цунамигенных землетрясений//ДАН. 2010. Т. 435, № 4. С. 548-553.

- Собисевич Л.Е., Собисевич А.Л. Дилатансные структуры и электромагнитные возмущения УНЧ-диапазона на этапах подготовки и развития крупного сейсмического события//Вестник ОНЗ РАН. 2010. Т. 2. NZ6027. С. 202-213 DOI: 10.2205/2010NZ000045

- Соболев Г.А., Закржевская Н.А.,. Харин Е.П. О связи сейсмичности с магнитными бурями//Физика Земли. 2001. № 11. С. 62-72.

- Тарасов Н.Т. Изменение сейсмичности коры при электрическом воздействии//ДАН. 1997. Т. 353, № 4. С. 542-545.

- Тарасов Н.Т., Тарасова. Н.В., Авагимов А.А., Зейгарник В.А. Воздействие мощных электромагнитных импульсов на сейсмичность Средней Азии и Казахстана//Вулканология и сейсмология. 1999. № 4/5. С. 152-160.

- Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В., Авагимов А.А., Зейгарник В.А. Изменение сейсмичности Бишкекского геодинамического полигона при электромагнитном воздействии//Геология и геофизика. 2001. Т. 42, № 10. С. 1641-1649.

- Файнберг Э.Б., Авагимов A.A., Зейгарник В.А., Васильева Т.А. Генерация тепловых потоков в недрах Земли мировыми геомагнитными бурями//Физика Земли. 2004. № 4. С. 54-62.

- Araki T. A physical model of the geomagnetic sudden commencement//Geophysical Monograph. 1994. V. 81. P. 183-200.

- Balasis G., Daglis I.A., Anastasiadis A., et al. Universality in solar flare, magnetic storm and earthquake dynamics using Tsallis statistical mechanics//Physica. V. A390. P. 341-346.

- Bernardi A., Fraser-Smith A.C., McGill P.R., Villard O.G. ULF magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake//Phys. Earth Planet. Inter. 1991. V. 68. P. 45-63.

- Duma G., Ruzhin Y. Diurnal changes of earthquake activity and geomagnetic Sq variation//Nat. Hazards Earth Sys. Sci. 2003. V. 3, N 3/4. P. 171-177.

- Fraser-Smith A.C., Bernardi A., McGill P.R., et al. Low-frequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake//Geophys. Res. Lett. 1990. V. 17. P. 1465-1468.

- Hattori K. ULF Geomagnetic сhanges associated with large earthquakes//TAO. 2004. V. 15, N 3. P. 329-360.

- Hayakawa M. Electromagnetic phenomena associated with earthquakes: Review//Trans. Ins. Electr. Engrs. of Japan. 2001. V. 121-A. P. 893-898.

- Hayakawa M., Kawate R., Molchanov O.A., Yumoto K. Results of ultra-low-frequency magnetic field measurements during the Guam earthquake of 8 August 1993//Geophys. Res. Lett. 1996. V. 23. P. 241-244 DOI: 10/1029/95GL02863

- Hayakawa M., Itoh T., Hattori K., Yumoto K. ULF electromagnetic precursors for an earthquake at Biak, Indonesia, on 17 February 1996//Geophys. Res. Lett. 2000. V. 27. P. 1531-1534 DOI: 10/1029/1999GL005432

- Husamiddinov S.S. Seismoelectromagnetic and seismoionospheric effects preceding strong earthquakes in Uzbekistan//J. Earthquake Prediction Res. 2000. V. 8, N 3. P. 367-375.

- Masci F. On the recent reaffirmation of ULF magnetic earthquakes precursors//Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2011. V. 11. P. 2193-2198 DOI: 10.5194/nhess-11-2193-2011

- Schekotov A.Yu., Fedorov E.N., Hobara Y., Hayakawa M. ULF magnetic field depression as a possible precursor to the 2011/3.11 Japan earthquake. Telecommunications and Radio Engineering. 2012. V. 71. Iss. 18. P. 1707-1718. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i18.70.

- ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUDDEN_COMMENCEMENTS/.

- USGS/NEIC, http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html.