Внутрипросветное введение индоцианина зелёного как метод интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва при продольной резекции желудка в эксперименте

Автор: Ковалев А.А., Корнюшин О.В., Папаян Г.В., Маслей В.В., Неймарк А.Е., Зелинская И.А., Торопова Я.Г., Семенова Н.Ю., Цинзерлинг В.А., Старжевская А.В., Данилов И.Н.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.15, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Бариатрическая хирургия представляет собой активно развивающийся раздел хирургии. Благодаря использованию современных аппаратных способов разъединения и сшивания тканей существенно снизилось количество послеоперационных осложнений, в то же время проблема несостоятельности хирургического шва остаётся актуальной и в настоящее время. Традиционными методами интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва являются провокационные пробы: пробы с метиленовым синим и воздухом. Одним из перспективных методов интраоперационного контроля в хирургии является применение флуоресцентной визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью индоцианина зелёного. Цель исследования - оценка информативности интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва при продольной резекции желудка с использованием флуоресцентной визуализации с индоцианином зелёным.

Бариатрическая хирургия, продольная резекция желудка, несостоятельность шва, индоцианин зелёный, ицз

Короткий адрес: https://sciup.org/143183418

IDR: 143183418 | DOI: 10.17816/clinpract632127

Текст научной статьи Внутрипросветное введение индоцианина зелёного как метод интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва при продольной резекции желудка в эксперименте

Ковалев А.А., Корнюшин О.В., Папаян Г.В., Маслей В.В., Неймарк А.Е., Зелинская И.А., Торопова Я.Г., Семенова Н.Ю., Цинзерлинг В.А., Старжевская А.В., Данилов И.Н. Внутрипросветное введение индоцианина зелёного как метод интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва при продольной резекции желудка в эксперименте. Клиническая прак тика. 2024;15(3):27–39. doi:

Kovalev AA, Korniushin OV, Papayan GV, Maslei VV, Neimark AE, Zelinskaya IA, Toropova YaG, Semenova NYu, Zinserling VA, Starzhevskaya AV, Danilov IN. The intraluminal administration of indocyanine green as a method of intraoperative diagnostic of machine suture incompetence in experimental cases of longitudinal gastric resection. Journal of Clinical Practice. 2024;15(3):27–39. doi:

Submitted 17.05.2024 Revised 19.08.2024 Published online 23.10.2024

ОБОСНОВАНИЕ

Бариатрическая хирургия представляет собой активно развивающийся раздел хирургии, направленный на лечение ожирения и сопутствующих ему метаболических нарушений. Количество выполняемых бариатрических процедур увеличивается с каждым годом [1, 2]. В России за последние три года их число возросло в 2,7 раза, в 2023 году было выполнено 8955 операций. Бла- годаря использованию современных аппаратных способов разъединения и сшивания тканей существенно снизилось количество послеоперационных осложнений. В то же время несостоятельность хирургического шва до сих пор является причиной тяжёлых послеоперационных осложнений.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Условия проведения

Исследование проведено на базе Центра доклинических и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Экспериментальные животные (свиньи) доставлены из питомника «Агрохолдинг “Пулковский”».

Продолжительность исследования

Эксперимент для каждого отдельного животного завершался на 7-е сутки после операции или при появлении признаков перитонита. Научное исследование проводилось с июля 2018 по май 2019 года.

Описание медицинского вмешательства

Животные не были ограничены в потреблении корма и воды за исключением периода 12 часов до операции, когда им давали только воду.

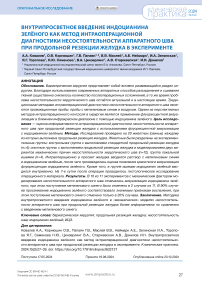

Россия) в концентрации 0,04 мг/мл. Оценку зоны аппаратного шва проводили непосредственно после введения раствора, сначала в видимом свете, а затем в инфракрасном спектре с помощью лапароскопической видеосистемы Image1 STM и осветителя D-Light P SCB (Karl Storz, Германия) с освещением в интервале длин волн 750–810 нм. Проба считалась положительной при регистрации свечения в области степлерного шва [21].

Оперативные вмешательства завершались послойным ушиванием раны.

Эксперимент завершался на 7-е сутки после операции или при появлении признаков перитонита. В условиях эндотрахеального наркоза выполнялись релапаротомия и визуальная оценка зоны аппаратного шва, после чего желудок полностью удалялся для гистологического исследования. Выведение животных из эксперимента проводилось посредством внутривенного введения раствора калия хлорида (KCl), контролем эвтаназии являлась устойчивая изолиния на электрокардиограмме.

Исходы исследования

Дополнительные исходы исследования. Оценка гистологических параметров проводилась полуколичественно в баллах от 0 до 3, где 0 — отсутствие выраженности признака, 1 — слабая выраженность, 2 — умеренная выраженность, 3 — сильная выраженность.

Определяли следующие патологические изменения: некрозы, выраженность и состав клеточной инфильтрации, наличие колоний микроорганизмов, фибриновых наложений на серозной обо-

Для количественной и статистической оценки гистологических признаков несостоятельности аппаратных швов использовали интегративный показатель, разработанный под задачи данного исследования. Были выбраны гистологические параметры — некроз и отложения фибрина в зоне шва, которые характеризуют остроту и степень выраженности воспалительной инфильтрации, а также признаки локального ухудшения репаративного процесса. Интегративный показатель сформирован по сумме баллов этих показателей и макси- мально равен 12 баллам, по сумме максимальных баллов каждого из четырёх оцениваемых показателей (градация по баллам: 0–3 балла — отсутствие выраженных проявлений; 4–5 баллов — слабая выраженность; 6–7 баллов — умеренная выраженность; 8–12 баллов — сильная выраженность).

Анализ в подгруппах

После выполнения продольной резекции животные случайным образом распределены на следующие экспериментальные группы:

Таблица 1

|

Острое Выраженность Фибрин Интегра- Г ппа № МС ИЦЗ воспа- воспалительной Некроз, (с нейтрофилами) тивный руппа п/п Ц ление, инфильтрации, балл на серозной показатель, балл балл оболочке, балл балл |

||||||||

|

Контроль |

1 |

Нет |

Нет |

1 |

1 |

1 |

0 |

3 |

|

2 |

Нет |

Нет |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

|

3 |

Нет |

Нет |

1 |

1 |

0 |

0 |

2 |

|

|

4 |

Нет |

Нет |

1 |

1 |

0 |

0 |

2 |

|

|

Снятие скрепок |

5 |

Нет |

Да |

3 |

2 |

3 |

0 |

8 |

|

6 |

Да |

Да |

3 |

3 |

2 |

3 |

11 |

|

|

7 |

Нет |

Да |

1 |

3 |

2 |

0 |

6 |

|

|

8 |

Нет |

Да |

2 |

2 |

2 |

0 |

6 |

|

|

9 |

Нет |

Да |

2 |

2 |

0 |

0 |

4 |

|

|

Высота скрепок |

10 |

Нет |

Да |

2 |

2 |

2 |

2 |

8 |

|

11 |

Нет |

Да |

2 |

3 |

2 |

3 |

10 |

|

|

12 |

Нет |

Да |

2 |

2 |

3 |

0 |

7 |

|

|

13 |

Нет |

Нет |

3 |

3 |

3 |

3 |

12 |

|

|

14 |

Нет |

Да |

3 |

3 |

2 |

0 |

8 |

|

|

15 |

Да |

Да |

2 |

2 |

2 |

0 |

6 |

|

|

Ишемия* |

16 |

Нет |

Нет* |

1 |

2 |

1 |

0 |

4 |

|

17 |

Нет |

Нет* |

1 |

2 |

2 |

0 |

5 |

|

|

18 |

Нет |

Нет* |

2 |

2 |

3 |

0 |

7 |

|

|

19 |

Нет |

Нет* |

1 |

1 |

1 |

0 |

3 |

|

Гистологические показатели воспалительного процесса в зоне аппаратного шва.

Интегративный суммарный показатель

Таблица 2

Анализ показателя «Выраженность воспалительной инфильтрации» в группах

|

Показатель |

Категории |

Группа, n (%) |

p |

|||

|

Контроль |

Снятие скрепок |

Высота скрепок |

Ишемия |

|||

|

Выраженность воспалительной инфильтрации |

Слабо |

4 (100,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

1 (25,0) |

0,005* |

|

Умеренно |

0 (0,0) |

4 (80,0) |

3 (50,0) |

3 (75,0) |

p Контроль — высота скрепок = 0,040 |

|

|

Сильно |

0 (0,0) |

1 (20,0) |

3 (50,0) |

0 (0,0) |

||

Примечание . * Различия показателей статистически значимы ( p <0,05). Используемый метод — Хи-квадрат Пирсона ( χ 2).

Методы регистрации исходов

Оценка исходов исследования производилась путём интраоперационной диагностики несостоятельности швов, макроскопической визуализации во время релапаротомии, морфологического исследования гистологического материала.

Для выявления морфологических изменений в тканях вырезали два участка толщиной 5–7 мм из зоны аппаратного шва с моделированием патологического процесса.

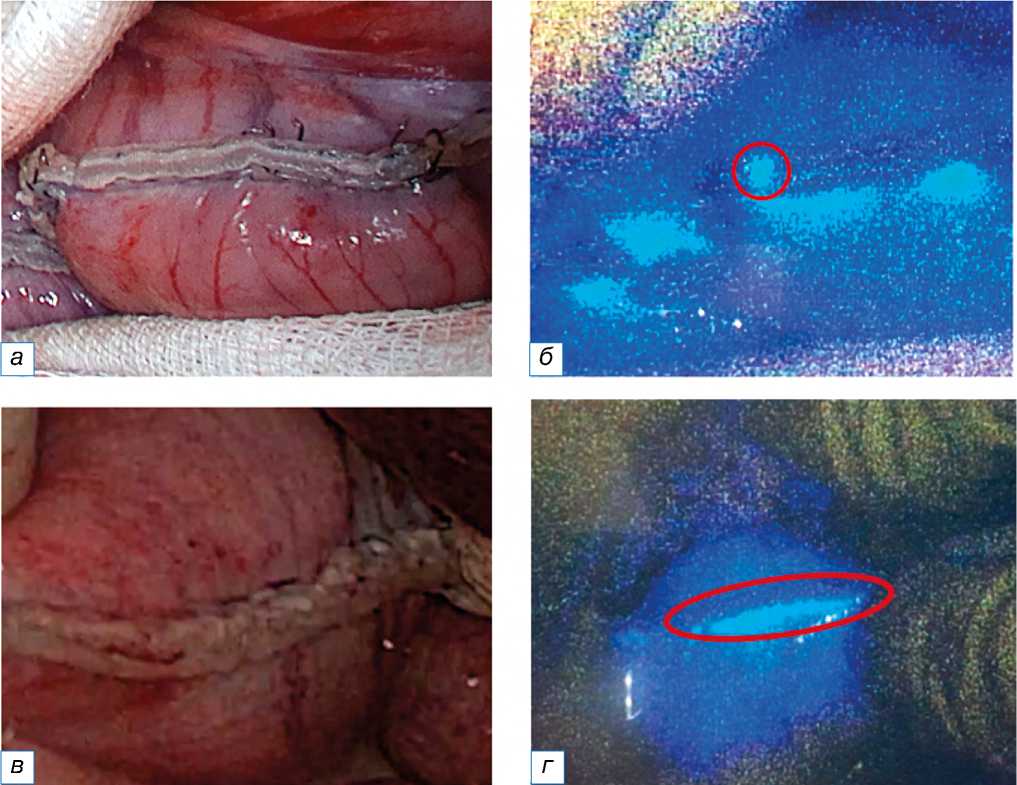

Гистологические препараты приготавливались и исследовались по стандартной методике с окрашиванием гематоксилином-эозином и по Маллори. Проводился комплексный патоморфологический анализ с оценкой острого воспаления, в том числе по выраженности и клеточному составу, с оценкой дистрофических изменений в клетках паренхимы и стромы, нарушений кровообращения.

Этическая экспертиза

Протокол исследования ПЗ_22_3_СонинДЛ_V3 одобрен Комиссией по контролю содержания и использования лабораторных животных (IACUC) в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.

Статистический анализ

Статистический анализ выполнен с использованием программы StatTech v. 3.1.10 (ООО «Статтех», Россия). Категориальные данные полуколичест-венного гистологического анализа описаны с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряжённости выполнено с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона (χ2).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Дополнительные результаты исследования

В контрольной группе воспалительные процессы в большинстве случаев представлены подострым слабо- и умеренно выраженным воспалением с преобладанием лимфоцитов, плазмоцитов и гистиоцитов. В единичных случаях отмечалась примесь гранулоцитов и эозинофилов. Локальный некроз ткани отмечался в одном образце. Массивного гнойного воспаления, отложений фибрина на серозной оболочке и спаек с органами брюшной полости не отмечалось. Степень развитости грану- ляционной ткани и оформленные зрелые коллагеновые волокна свидетельствуют о текущем репаративном процессе в области аппаратного шва.

Группа с локальной ишемией характеризуется локальным некрозом разной степени выраженности, с выраженной воспалительной инфильтрацией с преобладанием гранулоцитов. В этой зоне имеет место замедленный репаративный процесс, однако на отдалении визуализируются развитая грануляционная ткань с воспалительной инфильтрацией разной степени выраженности и коллагеновые волокна разной зрелости.

В этом исследовании не представляется возможным выделить какой-либо один морфологический параметр, который мог бы быть применим как морфологический аналог несостоятельности хирургического шва. Однако при балльной оценке гистологических изменений мы можем посчитать сумму средних баллов и сравнить полученный результат между группами. Значимыми параметрами для оценки, которые вошли в интегративный показатель, являются острое воспаление, выраженность воспалительной инфильтрации, некроз, отложения фибрина на серозной оболочке. Результаты полуколичественной оценки представлены в табл. 1–3, иллюстрации характерных гистологических изменений — на рис. 2.

При анализе гистологического материала после механической модели несостоятельности получены следующие данные. В группе «снятие скрепок» в 40% отмечалась острая воспалительная реакция преимущественно умеренной степени выраженности (80%), в группе «высота скрепок» в 33% отмечалась острая воспалительная реакция умеренной или сильной степени выраженности (по 50%) (статистически значимые отличия, р ≤0,05; см. табл. 3). Средний интегративный показатель в группах моделирования несостоятельности был выше, чем в контроле и группе с ишемией (статистически значимые отличия, р ≤0,05; см. табл. 3), при этом интегративный показатель воспалительных изменений в группе «высота скрепок» был выше, чем в группе «снятия скрепок» (статистически значимые отличия, р ≤0,05; см. табл. 2, 3).

При морфологическом исследовании всех случаев, когда во время опыта регистрировалось просачивание ИЦЗ, получены следующие данные: в 90% случаев выявлены значимые признаки воспаления, что косвенно свидетельствует о гистологических эквивалентах несостоятельности. В противоположной ситуации, когда не регистрировалось просачивания ИЦЗ, в 80% случаев по гистологическому ответу были признаки слабовы-раженных воспалительных изменений (статистически значимые отличия, р ≤0,05; табл. 4).

Результаты оценки просачивания ИЦЗ, в отличие от метиленового синего, коррелируют с данными гистологического анализа.

Таблица 3

Анализ показателя «Интегративный показатель» в группах

|

Показатель |

Категории |

Группа, n (%) |

p |

|||

|

Контроль |

Снятие скрепок |

Высота скрепок Ишемия |

||||

|

Сумма баллов |

Норма |

4 (100,0) |

1 (20,0) |

0 (0,0) |

1 (25,0) |

0,015* |

|

Слабо |

0 (0,0) |

2 (40,0) |

0 (0,0) |

2 (50,0) |

||

|

Умеренно |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

2 (33,3) |

1 (25,0) |

||

|

Сильно |

0 (0,0) |

2 (40,0) |

4 (66,7) |

0 (0,0) |

||

Примечание . * Различия показателей статистически значимы ( p <0,05). Используемый метод — Хи-квадрат Пирсона ( χ 2).

Таблица 4

Анализ показателя «Интегративный показатель — градация баллов» в группах

|

Показатель |

Категории |

МС, n (%) |

ИЦЗ, n (%) |

||

|

Да |

Нет |

Да |

Нет |

||

|

Интегративный показатель — градация баллов |

Нет |

0 (0,0) |

4 (30,8) |

0 (0,0) |

4 (80,0) |

|

Слабо |

0 (0,0) |

1 (7,7) |

1 (10,0) |

0 (0,0) |

|

|

Умеренно |

1 (50,0) |

3 (23,1) |

4 (40,0) |

0 (0,0) |

|

|

Сильно |

1 (50,0) |

5 (38,5) |

5 (50,0) |

1 (20,0) |

|

|

р |

0,730 |

0,010* |

|||

Рис. 2. Репрезентативные фотографии особенностей воспалительной инфильтрации в зоне аппаратного шва в образцах разных групп: а (контроль) — формирование плотных слоёв коллагеновых волокон между мышечными пучками в зоне повреждения, слабая воспалительная инфильтрация представлена единичными лимфоцитами; б (ишемия) — локальные участки некроза с сильной воспалительной инфильтрацией; в (снятие скрепок) — острое воспаление, сильная воспалительная инфильтрация, преимущественно нейтрофильная и эозинофильная; г (высота скрепок) — острое полнокровие грануляционной ткани, сильная воспалительная инфильтрация, фибрин на поверхности. Окраска гематоксилином-эозином, х 100.

Примечание . * Различия показателей статистически значимы ( p <0,05). Используемый метод — Хи-квадрат Пирсона ( х 2). МС — метиленовый синий; ИЦЗ — индоцианин зелёный.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несостоятельность анастомоза при бариатрических операциях до сих пор остаётся одним из наиболее серьёзных осложнений, приводя к увеличению заболеваемости и затрат на восстановление здоровья пациентов. В настоящее время частота возникновения крупных нежелательных явлений в течение 30 дней после операции в зависимости от её типа составляет от 2,5% до 5,0%. Наиболее частой локализацией несостоятельности шва является угол Гиса как по причине ишемических, так и механических факторов.

Традиционные методы контроля швов из-за недостаточной их чувствительности не позволяют вовремя выявить возникшие проблемы, поэтому насущной задачей является поиск новых подходов для их решения. Одним из них может быть применение пробы с ИЦЗ и визуализации его флуоресценции в ближнем инфракрасном диапазоне [22, 23]. Более высокая чувствительность ИЦЗ-флуоресценции в сравнении с пробой метиленовым синим показана в недавно проведённом клиническом исследовании [19]. Однако такие исследования не позволяют установить, каким образом недостатки формирования шва могут привести к тем или иным осложнениям.

В клинической практике несостоятельностью аппаратного шва принято считать наличие дефекта, сопровождающегося характерным симптомокомп-лексом с развитием местных патологических изменений и последующей системной воспалительной реакции, определяемого при инструментальных исследованиях или во время ревизионной операции. В аспекте морфологических изменений необходимо отметить видовые отличия развития у человека и животных патологических процессов в брюшной полости [24–26]. Так, в исследовании D. Henne-Bruns и соавт. [24] при наложении всего четырёх швов с одним узлом при формировании анастомоза у крыс только в 3 случаях из 24 развился перитонит, а через 30 дней анастомозы были покрыты грануляционной тканью, но спаечный процесс был более выражен, чем при формировании полного анастомоза. По мнению ряда авторов, одной из причин сложности моделирования несостоятельности являются использование для эксперимента молодых и здоровых животных, а также видовые физиологические особенности заживления ран. При моделировании несостоятельности толстокишечного анастомоза отмечаются быстрое отложение фибрина и, как следствие, формирование спаек, что предотвращает развитие перитонита или внутрибрюшного абсцесса, что несвойственно для человека [25, 26].

Таким образом, в условиях эксперимента только комплексный гистологический анализ процессов в зоне повреждения с оценкой активности и выраженности воспаления, наличия фибрина на поверхности серозных оболочек, распространённости некроза и фиброза в тканях, наличия спаек и признаков перитонита позволяет оценить несостоятельность хирургического шва.

Проведённые эксперименты на свиньях позволили воспроизвести возможные погрешности создания степлерного шва. Наблюдение за картиной в свете ИЦЗ-флуоресценции, а также морфологический анализ полученного через 7 дней материала позволили установить, к каким последствиям приводят эти ошибки.

Комплексная оценка механизмов моделирования механических причин патологических изменений в области соединяемых тканей, данных флуоресцентной картины, позволяющей в режиме реального времени идентифицировать возникающие повреждения с последующим сопоставлением выраженности морфологических изменений, даёт возможность интраоперационно прогнозировать возможность развития несостоятельности хирургического шва.

Серия экспериментов с моделированием локальной ишемии подтвердила возможность с помощью флуоресцентной ИЦЗ-ангиографии визуализировать проблемные участки перфузии, которые полностью соответствовали локализации моделирования ишемии и воспалительных изменений разной степени выраженности [27–29].

При обобщении данных групп с моделированием механической причины несостоятельности швов и внутрипросветным введением красителей выраженные воспалительные изменения (интегративный показатель ≥6 баллов) отмечены в 10 случаях из 11, при этом положительный тест с ИЦЗ отмечен в 9 случаях, в то время как при использовании метиленового синего — лишь в 2, что демонстрирует большую информативность методики внутрипросветного введения ИЦЗ в «механических» моделях несостоятельности аппаратного шва по сравнению с введением метиленового синего.

Полученные данные с большей долей вероятности позволят интраоперационно не только предпо- ложить риск несостоятельности аппаратного шва, но и определить его возможную причину.

В большинстве случаев необходимая для принятия оперативного решения информация может быть получена при внутрипросветном введении ИЦЗ, в том числе в проксимальной трети скобочной линии, где описана наибольшая частота (до 85%) несостоятельности аппаратных швов [23]. Кроме того, известно, что 24–28% бариатрических пациентов выполняются повторные вмешательства, имеющие более высокие риски развития несостоятельности, что определяет актуальность использования ИЦЗ для оценки особенностей и адекватности кровоснабжения, а также определения герметичности соединяемых тканей [16, 23].

Ограничения исследования

Эксплораторный дизайн исследования не предполагал анализа чувствительности и специфичности исследуемых методик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации по теме № 26 «Разработка и доклиническое тестирование технологий флуоресцентной визуализации патологических процессов в хирургии».

Список литературы Внутрипросветное введение индоцианина зелёного как метод интраоперационной диагностики несостоятельности аппаратного шва при продольной резекции желудка в эксперименте

- Gagner M. The future of sleeve gastrectomy. Eur Endocrinol. 2016;12(1):37–38. doi: 10.17925/EE.2016.12.01.37

- Thaher O, Driouch J, Hukauf M, et al. Is development in bariatric surgery in Germany compatible with international standards? A review of 16 years of data. Updates Surg. 2022;74(5): 1571–1579. EDN: DLUXLY doi: 10.1007/s13304-022-01349-8

- Csendes A, Braghetto I, León P, Burgos AM. Management of leaks after laparoscopic sleeve gastrectomy in patients with obesity. World J Gastrointestinal Surg. 2010;14(9):1343–1348. EDN: LMFTAG doi: 10.1007/s11605-010-1249-0

- Jurowich C, Thalheimer A, Seyfried F, et al. Gastric leakage after sleeve gastrectomy-clinical presentation and therapeutic options. Langenbecks Arch Surg. 2011;396(7):981–987. EDN: OFVBQN doi: 10.1007/s00423-011-0800-0

- Ali M, El Chaar M, Ghiassi S, et al.; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Clinical Issues Committee. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery updated position statement on sleeve gastrectomy as a bariatric procedure. Surg Obesity Related Dis. 2017;13(10):1652–1657. doi: 10.1016/j.soard.2017.08.007

- Márquez MF, Ayza MF, Lozano RB, et al. Gastric leak after laparoscopic sleeve gastrectomy. Obesity Surg. 2010;20(9): 1306–1311. EDN: HIMCGO doi: 10.1007/s11695-010-0219-7

- Baker RS, Foote J, Kemmeter P, et al The science of stapling and leaks. Obesity Surg. 2004;14(10):1290–1298. EDN: XTXKRO doi: 10.1381/0960892042583888

- De la Matta-Martín M, Acosta-Martínez J, Morales-Conde S, Herrera-González A. Perioperative morbi-mortality associated with bariatric surgery: From systematic biliopancreatic diversion to a tailored laparoscopic gastric bypass or sleeve gastrectomy approach. Obesity Surg. 2012;22(7):1001–1007. doi: 10.1007/s11695-012-0653-9

- Sethi M, Zagzag J, Patel K, et al. Intraoperative leak testing has no correlation with leak after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endoscopy. 2016;30(3):883–891. EDN: MQQCIB doi: 10.1007/s00464-015-4286-7

- Alizadeh RF, Li S, Inaba C, et al. Risk factors for gastrointestinal leak after bariatric surgery: MBASQIP analysis. J Am College Surg. 2018;227(1):135–141. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.03.030

- Yolsuriyanwong K, Ingviya T, Kongkamol C, et al. Effects of intraoperative leak testing on postoperative leak-related outcomes after primary bariatric surgery: An analysis of the MBSAQIP database. Surg Obesity Related Dis. 2019;15(9): 1530–1540. doi: 10.1016/j.soard.2019.06.008

- Jung JJ, Jackson T, Gordon L, Hutter MM. Intraoperative leak test is associated with lower postoperative bleed rate in primary sleeve gastrectomy: A propensity matched analysis of primary and revision bariatric surgery using the MBSAQIP database. Surg Endoscopy. 2022;36(1):753–763. EDN: FLNAWC doi: 10.1007/s00464-020-08264-2

- Papayan G, Akopov A. Potential of indocyanine green nearinfrared fluorescence imaging in experimental and clinical practice. Photodiagnosis Photodynamic Ther. 2018;(24): 292–299. EDN: LAHJHQ doi: 10.1016/j.pdpdt.2018.10.011

- Pavone G, Fersini A, Pacilli M, et al. Anastomotic leak test using indocyanine green during laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: A cohort study. Ann Med Surg. 2022;84:104939. EDN: JCSQHW doi: 10.1016/j.amsu.2022.104939

- Pavone G, Fersini A, Pacilli M, et al. Can indocyanine green during laparoscopic sleeve gastrectomy be considered a new intraoperative modality for leak testing? BMC Surg. 2022;22(1):341. EDN: FAKARQ doi: 10.1186/s12893-022-01796-5

- Mangano A, Valle V, Dreifuss NH, et al. Role of Indocyanine Green (ICG)-enhanced fluorescence in primary and revisional bariatric surgery: Narrative overview of selected literature and intraoperative surgical videos. Surg Technolog Int. 2022;40: 79–84. doi: 10.52198/22.STI.40.GS1517

- Ortega CB, Guerron AD, Yoo JS. The use of fluorescence angiography during laparoscopic sleeve gastrectomy. J Society Laparoendoscopic Surg. 2018;22(2):e2018.00005. doi: 10.4293/JSLS.2018.00005

- Kalmar CL, Reed CM, Peery CL, Salzberg AD. Intraluminal indocyanine green for intraoperative staple line leak testing in bariatric surgery. Surg Endoscopy. 2020;34(9):4194–4199. EDN: TYKNME doi: 10.1007/s00464-020-07606-4

- Hagen ME, Diaper J, Douissard J, et al. Early experience with intraoperative leak test using a blend of methylene blue and indocyanine green during robotic gastric bypass surgery. Obesity Surg. 2019;29(3):949–952. EDN: DRFFZJ doi: 10.1007/s11695-018-03625-2

- Gumbs AA, Gagner M, Dakin G, Pomp A. Sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obesity Surg. 2007;17(7):962–969. doi: 10.1007/s11695-007-9151-x

- Патент РФ на изобретение № RU 2707377 C1. Ковалев А.А., Корнюшин О.В., Папаян Г.В., и др. Способ интраоперационной визуализации нарушения герметичности аппаратного шва при продольной резекции желудка. [Patent RUS № RU 2707377 C1. Kovalev AA, Kornyushin OV, Papayan GV, et al. Method for intraoperative visualization of breach of tightness of a machine stitch in longitudinal gastrectomy. (In Russ.)] Режим доступа: https://patents.google.com/patent/RU2707377C1/ru. Дата обращения: 15.08.2024.

- Carrano FM, Di Lorenzo N. The use of indocyanine green in bariatric surgery: A systematic review. J Gastric Surg. 2020;2(2):41–44. doi: 10.36159/jgs.v2i2.47

- Hsu A, Mu SZ, James A, et al. Indocyanine green in bariatric surgery: A systematic review. Obesity Surg. 2023;33(11): 3539–3544. EDN: OCMSFW doi: 10.1007/s11695-023-06801-1

- Henne-Bruns D, Kreischer HP, Schmiegelow P, Kremer B. Reinforcement of colon anastomoses with polyglycolic acid mesh: An experimental study. Eur Surg Res. 1990;22(4): 224–230. doi: 10.1159/000129105

- Hoeppner J, Crnogorac V, Hopt UT, Weiser HF. The pig as an experimental model for colonic healing study of leakage and ischemia in colonic anastomosis. J Investigative Surg. 2009;22(4):281–285. doi: 10.1080/08941930903040098

- Nordentoft T, Sørensen M. Leakage of colon anastomoses: Development of an experimental model in pigs. Eur Surg Res. 2007;39(1):14–16. doi: 10.1159/000096975

- Frattini F, Lavazza M, Mangano A, et al. Indocyanine green-enhanced fluorescence in laparoscopic sleeve gastrectomy. Obesity Surg. 2015;25(5):949–950. EDN: HOWJFI doi: 10.1007/s11695-015-1640-8

- Billy H, Jones G. Indocyanine green mesenteric angiography as an intraoperative assessment of bowel perfusion in revisional and primary bariatric operations. Assessment of 50 cases, operative findings and surgical interventions taken. Surg Obesity Related Dis. 2019;15(10):S228. doi: 10.1016/j.soard.2019.08.488

- Di Furia M, Romano L, Salvatorelli A, et al. Indocyanine green fluorescent angiography during laparoscopic sleeve gastrectomy: Preliminary results. Obesity Surg. 2019;29(12):3786–3790. EDN: OTVGYN doi: 10.1007/s11695-019-04085-y