Внутрирегиональное административно-территориальное деление: семантический аспект

Автор: Сурнина Надежда Матвеевна, Целищева Елена Федоровна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Статья посвящена понятию внутрирегионального административно-территориального деления. Недостаточное внимание районной школы социально-экономической географии к теоретическим аспектам административного районирования привело к тому, что на практике вместо административно-территориальных единиц используются муниципальные образования. Методологическая база. Теоретическую базу исследования составили положения региональной и институциональной экономики, использовался междисциплинарный подход. Методы - картографический, районирования, типологии, моделирования. На первом этапе выделены теоретические подходы к определению исследуемого понятия. На втором этапе проанализировано отражение института административно-территориального деления в отечественном региональном законодательстве, проведена систематизация терминологии. В зависимости от применяемых теоретических подходов регионы России разделены на четыре группы. На третьем этапе для каждой группы построена семантическая модель понятия, включающая родовые компоненты (отличия административного от других видов районирования), категорийные признаки (определяют виды административного районирования), вспомогательные характеристики (принципы территориального деления). Семантическая модель адаптирована для применения в региональной экономике и управлении. Результаты исследования. Родовые компоненты понятия выделены и обобщены впервые. Под административно-территориальным делением региона предложено понимать законодательно установленное разделение территории на взаимосвязанные, иерархически соподчиненные части, на основе которого осуществляется территориальная организация деятельности органов государственной власти. На основе категорийных признаков проведена классификация административного районирования в зависимости от видов органов власти (общее и ведомственное) и уровней власти (общенациональное, субнациональное, локальное). Выводы. Административно-территориальное деление должно лечь в основу формирования стратегий пространственного развития регионов, сопряжения отраслевого и территориального стратегического планирования.

Районирование, административно-территориальное деление, территориальная организация, территориальное устройство

Короткий адрес: https://sciup.org/147232359

IDR: 147232359 | УДК: 332.12 | DOI: 10.14529/em180303

Текст научной статьи Внутрирегиональное административно-территориальное деление: семантический аспект

На региональном уровне территориальные основы функционирования государственной власти и местного самоуправления претерпели в последние десятилетия серьезные изменения. Вопросы территориальной организации муниципальной власти получили широкое освещение в научных исследованиях (что было обусловлено формированием института местного самоуправления в России), в то же время, институту административнотерриториального деления уделялось недостаточное внимание. В последние годы вышло не более десяти работ географов [5, 15, 22] и экономистов по данной теме [4, 7, 14], отсутствуют общепринятые определения понятий: административнотерриториальное деление, административнотерриториальная единица, административный центр, не выделены их ключевые признаки. Отдельные аспекты административно-территориального деления рассматривались в работах политологов, юристов [18, 23], историков, социологов [20] и специалистов в области других наук [19], что говорит о междисциплинарном характере исследуемой проблемы.

Тема территориальных преобразований явля- ется достаточно актуальной не только для России, но и для зарубежных стран. В 2008–2017 годы территориальные реформы охватили около 15 европейских государств, что было обусловлено влиянием экономического кризиса на доходы и расходы субнациональных бюджетов [27, с. 68– 69], процессами урбанизации и ростом агломераций [28]. В последние годы активизировались зарубежные исследования, посвященные взаимосвязи размеров территорий и эффективности деятельности органов власти и управления [30, с. 3]. Однако в нашей стране акцент в исследованиях смещен на проблемы укрупнения регионов [14] и муниципальных образований [24]. Значительное внимание уделяется вопросам соотношения административно-территориального деления с деятельностью публично-правовых образований – органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления [16, 25].

Институты территориальной организации местного самоуправления и административнотерриториального деления субъектов Российской Федерации связаны между собой, но каждый из них имеет самостоятельное значение.

Административно-территориальное деление субъекта Российской Федерации рассматривается как «система административно-территориальных единиц, формирующая территориальную основу для создания и функционирования региональных органов государственной власти» [16, с. 71]. В юридической литературе получило распространение мнение о том, что его неверно рассматривать как основу для деятельности органов местного самоуправления, органов федеральной государственной власти, обеспечения жизнедеятельности населения [11, c. 222], так как границы административно-территориальных единиц определяют территориальные пределы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации [26, с. 4].

Территориальная организация местного самоуправления – это категория, связанная с формированием территорий муниципальных образований, определением их границ и другими вопросами, создающими пространственную основу деятельности органов местного самоуправления.

Замена на практике внутрирегионального административно-территориального деления муниципально-территориальным снижает эффективность публичного управления, обуславливает заинтересованность региональных органов власти в укрупнении муниципальных образований, приводит к нарушению прав граждан на осуществление местного самоуправления [29, с. 10–11]. В то же время, при осуществлении пространственного стратегирования, нет однозначного представления о том, на какие части (помимо сети муниципальных образований) может быть поделена территория региона [7, с. 111]. Теоретическая проблема приобретает существенное практическое значение, отражаясь в законодательстве и правоприменении.

Определение понятия «административнотерриториальное деление», применяемое в современной экономической литературе, не связано с теорией районирования, заимствовано из политико-правовых наук. Под административнотерриториальным делением понимается «система территориальной организации, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и управления» [3, c. 11; 19, c. 13], «территориальная организация, которая служит основой для функционирования органов государственной власти» [5, с. 177–178]. Исключение составляют исследования Жидких А.А., который предлагает ввести термин «административное районирование» [6, c. 83] и выделяет в своих работах его отличительные признаки в сравнении с другими видами районирования.

Настоящее исследование направлено на восполнение терминологического пробела. Основной целью написания статьи является уточнение понятия административно-территориального деления. В задачи исследования входит выявление теорети- ческих подходов к содержанию административнотерриториального деления, анализ закрепления института админстративно-территориального деления в законодательстве субъектов Российской Федерации, построение семантической модели определения понятия, уточнение и адаптация определения для дальнейшего использования в региональной экономике и управлении.

Теоретические подходы к содержанию административно-территориального деления

Согласно Конституции Российской Федерации и закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ, административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения является предметом ведения субъекта Российской Федерации (п. «л» ч. 1 ст. 5). Каждый регион по-разному решает вопрос о соотношении административно-территориального устройства региона и территориальной организации местного самоуправления.

В зависимости от применяемых в законодательстве подходов, авторы Анимица Е.Г., Силин Я.П., Тертышный А.Т. предлагают разделить все регионы на три группы [1, c. 170–171]:

-

1) регионы, в законодательстве которых административно-территориальные единицы и муниципальные образования отождествляются;

-

2) регионы, в законодательстве которых закреплено относительное обособление административно-территориальных единиц и муниципальных образований в пределах единого территориального устройства субъекта федерации;

-

3) регионы, в законодательстве которых административно-территориальные единицы рассматриваются как пространственная основа решения государственных, в том числе государственноместных задач.

По мнению Анимицы Е.Г., наиболее предпочтительным является первый подход, поскольку он предполагает совмещение объектов государственного и муниципального территориального управления, что в итоге упрощает задачу управленческого регулирования.

Второй подход получил отражение в работах В.А. Лапина, В.Я. Любовного, по мнению которых, административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации одновременно должно служить формой территориальной организации местного самоуправления, органов государственной власти региона, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти [12, c.33].

Третьего подхода придерживаются представители юридической науки, которые считают, что смешение административно-территориального устройства с муниципально-территориальным проти- воречит законодательству Российской Федерации [18, с. 70].

Максимов А.Н. предлагает выделять в четвертую группу регионы, в которых административнотерриториальное деление не связано с деятельностью каких-либо органов публичной власти [16, с. 73].

Практика применения понятия административно-территориального деления

Анализ понятия административно-территориального деления проводился на основе изучения законов субъектов Российской Федерации об административно-территориальном устройстве, Уставов (Конституций) субъектов Российской Федерации. Основное внимание было уделено:

-

– определению понятий административнотерриториального деления и устройства1;

– понятию и видам административнотерриториальных единиц (образований), территориальных единиц (образований).

Дополнительно учитывались принципы административно-территориального деления, ссылки на соотношение (тождественность) границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований, указание на распространение регионального законодательства об административно-территориальном устройстве на вопросы территориальной организации местного самоуправления.

По результатам исследования все регионы были разделены на четыре группы.

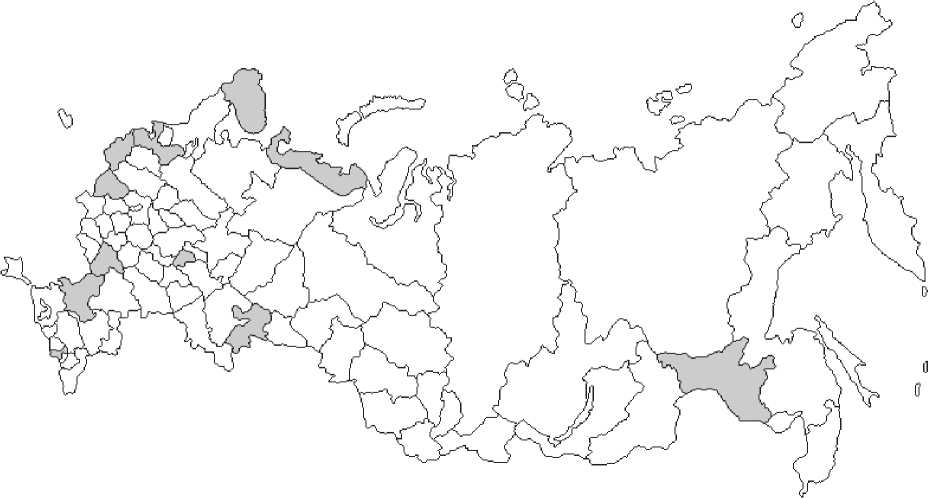

В законах первой группы регионов административно-территориальное деление отождествляется с муниципально-территориальным (Амурская, Воронежская, Ленинградская, Мурманская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Челябинская области, Чувашская республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ненецкий автономный округ (рис. 1).

Такой подход, по мнению Максимова А.Н., полностью противоречит правовой позиции Конституционного Суда России [16, с. 72]. Так как законы регионов об административно-территориальном устройстве формировались уже после выхода Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (за исключением Мурманской области и Чувашской Республики), то выбор законодателя был сделан осознанно.

Только в законодательстве Чувашской Республики установлено, что административнотерриториальное устройство региона представляет собой «систему административно-территориаль- ных единиц, в соответствии с которыми строится и функционирует система органов местного самоуправления».

В законодательстве большинства регионов данной группы ключевое понятие рассматривается достаточно широко:

-

– как совокупность административно-территориальных единиц, обеспечивающих функционирование органов государственной и муниципальной власти (Амурская, Воронежская, Псковская, Смоленская, Челябинская области);

-

– как система административно-территориальных единиц (образований), населенных пунктов (Мурманская, Ростовская области, Республика Северная Осетия – Алания).

В законах Ленинградской области и Ненецкого автономного округа отсутствует определение понятия административно-территориального устройства.

В качестве видов административно-территориальных единиц в законодательстве всех перечисленных регионов указаны различные виды муниципальных образований – муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения в составе муниципальных районов.

Ненецкий автономный округ попал в данную группу в связи с указанием на то, что законодательство об административно-территориальном устройстве округа распространяется на муниципальные образования, наделяет их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района, устанавливает границы муниципальных образований.

В законе Республики Северная Осетия – Алания в качестве одного из ключевых признаков административно-территориальной единицы указано наличие административного центра – места постоянного нахождения представительного органа муниципального образования.

Псковская область была отнесена к первой группе регионов достаточно условно, так как в ее законодательстве речь идет о тождественности границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований, но не о тождественности понятий.

Требования к построению определений научных понятий сформулированы в работах филологов и лингвистов [13; 17], закреплены в национальном стандарте2. На основе определения понятия через ближайший род (более широкое понятие), видовые отличия (отличительные признаки, имеющиеся только у данного вида) [10, с. 410], была построена семантическая модель (рис. 2).

Рис. 1. Регионы, в законодательстве которых административно-территориальное деление отождествляется с муниципально-территориальным

|

Родовое понятие |

Видовые отличия |

Дополнительные характеристики |

||||

|

территориальная организация региона совокупность (система) АТЕ (АТО, НП и др.) деление территории на АТЕ |

+ |

в соответствии с которой строится (функционирует) обеспечивающая упорядоченное осуществление выступающая организационно-правовой основой функционирования на территории которых обеспечивается функционирование |

+ |

|

+ |

устанавливается с учетом исторических и культурных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры |

*Условные обозначения на рис. 2, 4, 6:

АТЕ - административно-территориальные единицы; ТЕ - территориальные единицы; АТО - административно-территориальные образования; НП - населенные пункты; ГУ - государственное управление; МУ - муниципальное управление; ГМУ - государственное и муниципальное управление; ОГВ - органы государственной власти, МСУ - местное самоуправление

Рис. 2. Семантическая модель понятия «административно-территориальное устройство» для регионов первой группы

В качестве родового понятия в региональном законодательстве используются формулировки «территориальная организация региона» и «совокупность (система) административно-территориальных единиц (территориальных единиц, административно-территориальных образований)». Зачастую в определениях используются оба варианта одновременно.

К видовому понятию относится указание на целевое назначение административно-территориального деления - создание условий для функционирования органов публичной власти. Оно может быть шире - например, включать также «обеспечение участия граждан в управлении государственными и общественными делами», или отсутствовать вовсе (Мурманская, Ростовская области, Республика Северная Осетия - Алания).

Фраза - «устанавливается с учетом исторических и культурных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры» - не соответствует требованию включения в определение только необходимых и достаточных признаков [8, с. 200]. На наш взгляд, здесь речь идет скорее о принципах, а не о признаках административнотерриториального деления.

В ряде региональных законов определение требует коррекции. Так, например, в законодательстве Амурской области, под административнотерриториальным устройством понимается «территориальная организация области, в соответствии с которой строится система государственного и муниципального управления, а также система местного самоуправления области». Формулировка «местное самоуправление области» является, на наш взгляд, некорректной. В законодательстве Челябинской области под административнотерриториальным делением понимается «совокупность административно-территориальных единиц, выступающая организационно-правовой основой функционирования органов государственной власти и местного самоуправления». Требуется уточнить, почему речь идет об организационноправовой, а не о территориальной основе функционирования органов власти. Обе обозначенные проблемы характерны для Омской области (относится ко второй группе регионов)

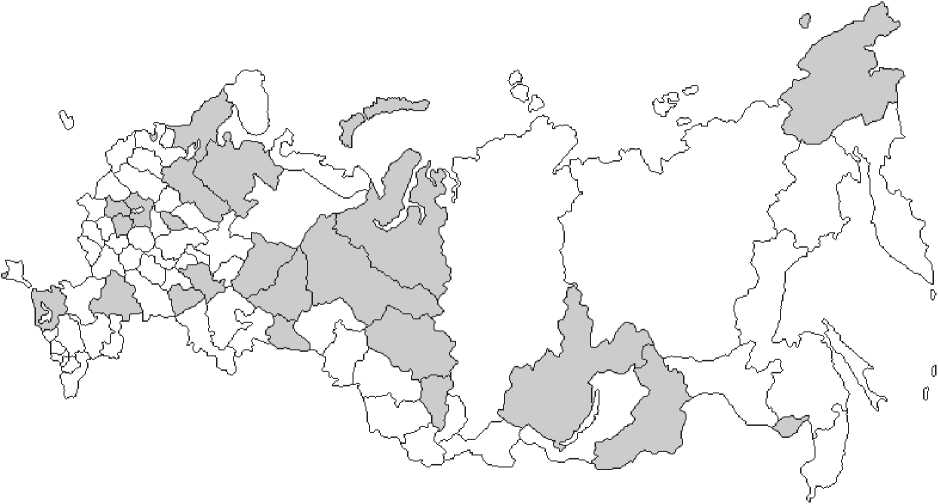

В законодательстве регионов второй группы (более половины регионов) административнотерриториальное устройство рассматривается как основа функционирования органов государственной и муниципальной власти (рис. 3).

Под административно-территориальным делением понимается:

-

- разделение территории региона на территориальные образования (единицы), в соответствии с которыми строится (формируется, образуется) и функционирует система органов государственной власти и органов местного самоуправления (Брянская область, Владимирская, Магаданская, Ново-

- сибирская, Оренбургская, Тверская, Республика Дагестан);

-

- деление территории региона, установленное с целью оптимальной организации государственной власти и местного самоуправления, для осуществления функций государственного управления и местного самоуправления (Кировская область, Костромская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская, Приморский край, Ставропольский, Хабаровский, Республика Тыва);

-

- разделение территории области на административно-территориальные единицы, на основании которых осуществляются функции государственного управления и (или) местного самоуправления, и территориальные единицы (Орловская область).

В законодательстве Астраханской, Саратовской и Пензенской областей, Республик Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Удмуртской и Чеченской, Алтайского и Камчатского краев административно-территориальное устройство рассматривается широко: 1) деление области на административно-территориальные единицы (образования); 2) система (совокупность) административно-территориальных единиц (образований) и населенных пунктов. Данные субъекты Российской Федерации были отнесены ко второй группе на основе анализа принципов административно-территориального деления и других дополнительных критериев.

Семантическая модель для регионов второй группы представлена на рис. 4.

Родовым понятием административно-территориального деления является «территориальное деление», «территориальная организация региона» и «совокупность (система) административнотерриториальных единиц».

В законодательстве Рязанской и Тамбовской областей административно-территориальное деление рассматривается как «территориальная организация власти» - государственной власти и местного самоуправления (а не территориальная организация области).

В дополнение к родовому понятию могут использоваться фразы: «законодательно устанавливаемая», «устанавливаемая правовыми актами», «система исторически сложившихся», «система взаимосвязанных».

Использование в качестве родового понятия фразы «порядок территориальной организации» (Республика Хакасия) некорректно, на наш взгляд, так как слова «порядок» и «организация» являются синонимами. Также некорректным мы считаем попытку выражения понятия «устройство» как категории «состояние» через категорию «действие» - как «система мероприятий по ...» (Белгородская область).

Рис. 3. Регионы, в которых административно-территориальное деление является основой функционирования органов государственной и муниципальной власти

Родовое понятие

Видовые отличия

Дополнительные характеристики

территориальное деление (разделение территории) региона на определенные части/образования (АТЕ, АТО, ТЕ и др.)

территориальная организация облас ти/ республики/края совокупность (система) АТЕ (АТО, НП и др.)

территориальная организация государственной власти и МСУ порядок территориальной организации региона система мероприятий по созданию, преобразованию и упразднению АТЕ, определению статуса НП и изменению их границ

+

сформированная (установленная) в целях эффективного функционирования (оптимальной организации)

в соответствии с (на основании)которой строится (образуется, функционирует)

обеспечивающая (упорядоченное) осуществление (исполнение)

выступающая организационноправовой основой на основе которой образуются и функционируют установленная для осуществления функций

+

система государственных органов и органов МСУ

ОГВ и органы МСУ

ГУ и (или) МСУ

ОГВ РФ, ОГВ области и органов МСУ облас ти государственной власти и МСУ

ГУ и организации МСУ публичной власти

+

учет исторических и культурных (местных) традиций,сложившейся системы расселения жителей, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры и иных условий устойчивого развития населенных пунктов

Рис. 4. Семантическая модель понятия «административно-территориальное устройство» для регионов второй группы

К видовым отличиям относится указание на целевое назначение административно-территориального деления – «создание условий для функционирования органов как государственной, так и муниципальной власти». Цели могут быть расширены (обеспечение управляемости территорий и их социально-экономического развития (Республика Хакасия) или отсутствовать вовсе.

В законодательстве Республики Крым, Краснодарского края административно-территориальное устройство рассматривается как основа для государственного управления. Регионы можно было бы отнести к третьей группе, но анализ дополнительных критериев дает основания полагать, что слово «государственное» используется в значении «публичное».

В законодательстве Республики Алтай в 2015 году было пересмотрено определение понятия административно-территориального деления (ранее административно-территориальные единицы отождествлялись с муниципальными образованиями), но в тексте закона остались «устаревшие» принципы:

-

– выбор оптимальных территориальных пределов, позволяющих эффективно осуществлять местное самоуправление;

-

– содействие социально-экономическому развитию каждой административно-территориальной единицы муниципального образования рациональному использованию ее природных и материальных ресурсов.

В законодательстве отдельных регионов второй группы продемонстрировано понимание отличий административно-территориального устройства от муниципально-территориального, указано, что оно не регламентирует вопросы территориальной организации местного самоуправления, изменения границ муниципальных образований (Владимирская, Кировская, Омская, Оренбургская, Ульяновская, Ярославская области, Красноярский край).

В законодательстве Белгородской области разграничены понятия административно-территориальной единицы области (район области, город областного значения) и административно-территориальной единицы муниципального образования (муниципальный (межмуниципальный), административный, сельский округ).

Среди регионов второй группы можно выделить те, в законодательстве которых закреплен принцип совпадения границ административнотерриториальных единиц и муниципальных образований (Астраханская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Тамбовская области, Республика Адыгея).

Ссылка на необходимость учета границ муниципальных образований при осуществлении административно-территориального деления есть в законодательстве Республик Башкортостан, Тыва,

Калмыкия, Красноярского края. Например, в Красноярском крае административно-территориальное устройство устанавливается и изменяется с учетом муниципально-территориального деления. В законодательстве Республики Калмыкия, наоборот, предусмотрено, что границы муниципальных образований устанавливаются с учетом границ административно-территориальных единиц.

Второй подход, на наш взгляд, является более правильным, так как границы муниципальных образований формировались значительно позднее, чем границы административно-территориальных единиц. В то время, как муниципальнотерриториальное деление может изменяться (находится в состоянии становления), для границ административно-территориальных единиц характерна значительная стабильность [2, c.122; 9, c.111; 12, c. 33–34; 22, c. 188].

Взаимосвязь муниципально-территориального и административно-территориального деления не означает идентичности границ муниципальных образований и административно-территориальных единиц. Нарутто С.В. отмечает, что на территории крупного городского округа может существовать несколько территориальных единиц (поселки городского типа, сельсоветы и др.) [18, c. 70]. Например, территория города Екатеринбурга включает 7 городских районов, 18 сельских населенных пунктов.

Замена административно-территориального деления муниципально-территориальным негативно сказывается на качестве управления. Например, органы статистики перешли на использование общероссийского классификатора муниципальных образований (ОКТМО), отказавшись от применения общероссийского классификатора административно-территориальных образований (ОКАТО). В результате, используемые статистические показатели имеют слабую территориальную привязку, либо вообще не отражают пространственных аспектов социально-экономического развития [21, c. 77]. На сегодняшний день нет возможности оценить социально-экономическую ситуацию и осуществлять внутрирегиональное государственное управление как в разрезе низовых территориальных единиц (населенных пунктов, районов городов), так и в разрезе территориальных единиц мезоуровня (групп муниципальных образований, управленческих округов).

В законодательстве третьей группы субъектов Российской Федерации административнотерриториальное устройство рассматривается как территориальная основа функционирования государственной власти. В данную группу были включены 24 региона (рис. 5), в том числе 19 регионов – на основе анализа ключевого определения. В тех случаях, когда определение было сформулировано слишком широко, использовались дополнитель-

Рис. 5. Регионы, в которых административно-территориальное деление рассматривается как территориальная основа государственной власти

ные критерии - цели и принципы административно-территориального устройства (Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ивановская и Самарская области).

Достаточно условно к третьей группе регионов был отнесен Чукотский автономный округ, в законодательстве которого административнотерриториальное устройство образует основу функционирования органов как государственной власти, так и местного самоуправления. Но в то же время, административно-территориальное образование автономного округа рассматривается как место функционирования органов государственной власти.

В законодательстве некоторых регионов третьей группы отмечается взаимосвязь территориальной организации государственной власти и территориальной организации местного самоуправления (Кемеровская, Курганская, Московская область, город Санкт-Петербург).

Обобщенная семантическая модель для регионов третьей группы представлена на рис. 6.

В регионах третьей группы родовое понятие аналогично предыдущим группам. В законодательстве Ямало-Ненецкого автономного округа и Волгоградской области речь идет о территориальной организации деятельности органов власти, а не о территориальной организации региона.

В законодательстве Курганской и Иркутской областей разделены понятия устройства и деления. Устройство рассматривается как «порядок образования, упразднения, преобразования, изменения границ административно-территориальных обра- зований», а под административно-территориальным делением понимается «разделение территории области на административно-территориальные единицы (образования)».

Видовые отличия в данной группе регионов выражают два назначения административнотерриториального устройства - основа для формирования органов власти и для их функционирования. На наш взгляд, оба назначения должны быть отражены в определении.

Назначение может быть шире - «создание основы для взаимоотношений органов государственной власти и населения», «определение схемы расселения жителей области» (Архангельская область). На наш взгляд, именно схема расселения жителей области должна определять административно-территориальное устройство, а не наоборот. Принцип учета сложившейся схемы расселения при установлении административно-территориального устройства закреплен в законодательстве значительного числа регионов.

В законодательстве некоторых регионов третьей группы особо решен вопрос о том, основой функционирования каких органов государственной власти (региональных, федеральных) является административно-территориальное устройство:

-

- органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти региона (Вологодская, Свердловская области, Еврейская автономная область);

-

- только региональных органов государственной власти (Архангельская, Самарская области);

-

- только исполнительных органов государст-

Родовое понятие

Видовые отличия

Дополнительные характеристики

территориальная организация облас-ти/республики/ края

территориальная организация государственной власти (управления)

территориальное деление на АТЕ

система (совокупность) АТЕ (ТО)

порядок образования, упразднения, изменения границ, преобразования АТО (АТЕ) региона и иные вопросы изменения устройства

+

обеспечивающая (упорядоченное) исполнение (осуществление) полномочий

в целях оптимальной организации и функционирования

являющаяся (территориальной) основой

установленная для осуществления функций

в соответствии с которыми строится и функционирует система

Дополнительно: служащая основой для взаимоотношений ОГВ и населения/для определения схемы расселения жителей

+

ОГВ

ОГВ РФ и региона

исполнительных ОГВ

исполнительных ОГВ региона и органов МСУ

государственного управления

... а также для иных целей, предусмотренных федеральным и региональным законодательством

+

учет исторических и культурных (местных) традиций, сложившейся системы расселения жителей, хозяйственных связей, сложившейся (сформировавшейся) инфраструктуры и иных условий устойчивого развития населенных пунктов

Рис. 6. Семантическая модель понятия «административно-территориальное устройство» для регионов третьей группы

венной власти региона (Севастополь, Санкт-Петербург).

В Волгоградской области административнотерриториальные единицы образуют основу деятельности не только органов государственной власти, но и органов местного самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий.

Законы четвертой группы регионов не связывают административно-территориальное устройство с деятельностью каких-либо органов публичной власти. В группу были включены 6 регионов (Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, город федерального значения Москва, Липецкая и Калининградская области).

Семантическая модель исследуемого понятия для четвертой группы регионов включает только родовое понятие, указание на целевое назначение территориального устройства отсутствует. Родовое понятие в целом соответствует первым трем группам регионов. Административно-территориальное устройство рассматривается как:

-

- совокупность (система) административнотерриториальных единиц (Республики Кабардино-Балкария, Мордовия, город Москва);

-

- система объектов административно-территориального деления (Калининградская область);

-

- территориальная организация области, деление области на административно-территориальные единицы и населенные пункты (Липецкая область).

В законодательстве республики Ингушетия не закреплены понятия административно-территориального устройства (деления), административно территориальной единицы (территориального образования).

В Калининградской области административнотерриториальное устройство установлено в целях «обеспечения ведения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, обеспечения достоверности и сопоставимости экономико-статистических данных и показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, в том числе в об- ласти прогнозирования, статистического учета, налогообложения, при межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и информационных ресурсов».

Адаптация понятия административнотерриториального деления для целей регионального управления

На основе проведенного анализа можно выделить следующие родовые компоненты, категорийные признаки и вспомогательные характеристики понятия «административно-территориальное деление».

Во-первых, в случае, когда речь идет о территориальном делении, наиболее близким родовым понятием является «районирование». А.А. Жидких предлагает рассматривать «административное районирование» как метод управления пространственным развитием, приближения управляющих субъектов к объектам воздействия [7, с. 111] и выделяет в своих работах его отличительные признаки в сравнении с другими видами районирования.

Анализ показал, что административнотерриториальное деление можно рассматривать как процесс и как результат этого процесса.

В первом случае под административнотерриториальным делением следует понимать разделение территории на взаимосвязанные части (территориальные единицы). Иерархия территориальных единиц может включать несколько уровней, поэтому правильнее говорить о разделении территории на взаимосвязанные административнотерриториальные единицы (для них будет характерно наличие административного центра - места размещения органов власти) и территориальные единицы (как территории, на которые распространяется управленческое воздействие). На иерархическую подчиненность территориальных единиц обращает внимание А.Г. Данилко и предлагает выделять системы первого ранга и подчиненные системы второго, третьего и низшего порядков [4, с. 29].

Ключевыми отличиями административного районирования от других видов районирования, наряду с иерархической подчиненностью таксонов, будет являться обязательное нормативноправовое закрепление границ административнотерриториальных и территориальных единиц.

Если рассматривать «деление» как результат (синоним понятия «устройство»), то наиболее близким родовым понятием здесь будет «территориальная (пространственная) организация».

Как показал анализ, проведенный в статье, объектом территориальной организации должен выступать не регион, а система органов власти и управления. Выделенные административнотерриториальные и территориальные единицы представляют собой пространственную сферу распространения полномочий (юрисдикцию) органов власти определенного уровня и вида. Таким образом, признаком административно-территориаль- ного деления будет являться его главная цель -организация управления.

В зависимости от видов органов власти можно выделить виды административно-территориального деления. В частности, оно может быть генеральным (общим) и ведомственным (связанным с деятельностью отдельных исполнительных органов власти или даже частных компаний). Описанию различных видов ведомственного районирования посвящено исследование В.Л. Мартынова, И.Е. Сазоновой [15]. К ведомственному районированию можно отнести, например, федеральные округа (районирование осуществляет Администрация Президента Российской Федерации), военные округа (районирование Министерства обороны Российской Федерации), избирательные округа. На наш взгляд, ведомственное районирование должно осуществляться с учетом генерального административно-территориального деления (в частности, оно не должно нарушать границ административно-территориальных единиц).

В зависимости от уровней власти в Российской Федерации предлагается выделить:

-

- общенациональное административно-территориальное деление, в частности федеративное устройство, на основе которого осуществляется деятельность государственных органов власти;

-

- субнациональное административно-территориальное деление, на основе которого формируется и функционирует система субнациональных органов власти;

-

- локальное административно-территориальное деление (в российской практике применяется понятие территориальная организация муниципального управления).

Все три вида административно-территориального деления тесно связаны между собой, но как было указано выше, их взаимосвязь не означает идентичности границ административнотерриториальных единиц.

Анализ, проведенный в работе, показал, что на практике большинство регионов рассматривают институт административно-территориального деления как основу для функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В-третьих, выявленные вспомогательные характеристики относятся к принципам, но не к признакам административно-территориального деления - учет сложившейся системы расселения жителей, исторических, культурных и иных местных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры. Их не следует включать в определение.

В нормативно-правовых актах не получил отражения ряд признаков административнотерриториального деления, например, относительная стабильность сетки деления, а также взаимосвязь с экономическим районированием.

Уточненное определение понятия должно звучать следующим образом: внутрирегиональное административно-территориальное деление - это законодательно установленное разделение территории региона на взаимосвязанные, иерархически соподчиненные части (административно территориальные единицы и территориальные единицы), на основе которого осуществляется территориальная организация деятельности органов государственной власти. Оно осуществляется на основе учета сложившейся системы расселения жителей, исторических, культурных и иных местных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры.

Заключение

Современная система административнотерриториальных единиц сложилась в советский период в условиях плановой экономики и нуждается в адаптации к вызовам новой экономической реальности. В то же время, потенциал внутрирегионального административно-территориального деления используется регионами в недостаточной степени, отсутствуют представления о том, на какие части, помимо сети муниципальных образований, может быть поделена территория.

Представляется, что подмена административно-территориального деления муниципальнотерриториальным на современном этапе социально-экономического развития недопустима, так как приводит к снижению эффективности управления пространственным развитием. Теоретическая проблема семантического характера приобрела существенное практическое значение, получив отражение в региональном законодательстве и правоприменении. Результаты проведенного исследования доказывают значительные различия в смысловом наполнении используемых определений в формирующемся тезаурусе. При этом большинство регионов не разделяют территориальные основы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Внутрирегиональное административнотерриториальное деление должно стать основой для сбора и обобщения статистической информации, анализа социально-экономических процессов, формирования политики пространственного развития. Понятие административно-территориального деления, закрепленное в настоящее время в различных научных источниках и законодательстве, перед применением для целей регионального управления требует адаптации с позиции районной школы социально-экономической географии. Необходимо учитывать такие особенности административного районирования, как иерархическая со-подчиненность таксонов, обязательное наличие административного центра таксона, нормативноправовое закрепление границ таксонов, особое назначение районирования - территориальная основа деятельности власти и управления.

Заслуживают отдельного исследования под- ходы к определению понятий: административнотерриториальная единица, территориальная единица, территориальное образование, административный центр, их ключевые признаки, критерии оптимального размера территорий.

Список литературы Внутрирегиональное административно-территориальное деление: семантический аспект

- Анимица Е.Г., Силин Я.П., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления. - 2-е изд. перераб. и доп. - Екатеринбург: Урал. гос. экон. ун-т, 2006.

- Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района: Теоретико-методологические аспекты. - Л.: Наука, 1986.

- Государственно-территориальное устройство России: (экономические и правовые основы) / под ред. А.Г. Гранберга, В.В. Кистанова. - М.: ДеКА, 2003.

- Данилко Р.Г. Анализ динамики концепций территориально-административного деления государства // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - № 45. - С. 23-37.

- Евдокимов С.И. Оценка административно-территориальных реформ как способа повышения экономической эффективности территорий // Псковский регионологический журнал. - 2012. - № 13. - С. 176-179.

- Жидких А.А. Краткий обзор видов территориального устройства Алтайского края // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2010. - № 5. - С. 82-91.

- Жидких А.А. Методологические подходы к экономическому районированию субъекта Российской Федерации // Федерализм. - 2015. - № 4 (80). - С. 111-120.

- Коваль С.А. Требования к определениям как инструмент валидации терминологических дефиниций: практический аспект // Структурная и прикладная лингвистика. - 2007. - № 7. - С. 197-204.

- Колотиевский А.М. Вопросы теории и методики экономического районирования. - Рига: Знание, 1967.

- Кондаков Н.И. Логический словарь. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Наука, 1975.

- Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013.

- Лапин В.А., Любовный В.Я. Реформа местного самоуправления и админстративно-территориальное устройство России. - М.: ДЕЛО, 2005.

- Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. - М.: КомКнига, 2006.

- Лексин И.В. Изменения в территориальном устройстве государства: вопросы типологии и терминологии // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. - 2012. - Т. 5, № 4. - С. 53-65.

- Мартынов В.Л., Сазонова И.Е. Ведомственное районирование России // Псковский регионологический журнал. - 2014. - № 17. - С. 17-25.

- Максимов А.Н. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: понятие и проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. - 2009. - № 4. - С. 70-79.

- Мельников Г.П. Основы терминоведения. - М.: Ленанд, 2014.

- Нарутто С.В., Шугрина Е.С., Исаев И.А., Алебастрова И.А. Территория в публичном праве. - М.: Инфра-М, 2013.

- Подмарькова Е.М. Применение информационно-аналитической системы еструктуризации административно-территориального деления регионов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. - 2013. - № 1 (25). - С. 26-34.

- Рой О.М. Управление пространственным развитием: методологические основы // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. - 2014. - № 2. - С. 65-67.

- Сурнина Н.М. Методологические проблемы статистического обеспечения формирования единого пространства // Известия УрГЭУ. - 2012. - № 2 (4). - с. 73-78.

- Тархов С.А. Административно-территориальное деление // Социально-экономическая география: понятия и термины. - Смоленск, 2013. - С. 20-22.

- Хлуднев Е.И. К вопросу о разграничении понятий «граница муниципального образования», «граница населенного пункта» и «граница административно-территориальной единицы» // Мир науки. - 2014. - № 2. - С. 1-5.

- Целищева Е.Ф. Тенденции изменения территориальной организации местного самоуправления в регионах России и за рубежом // Муниципалитет: экономика и управление. - 2014. - № 3 (8). - С. 13-21.

- Шишков М.К. Территориальное устройство России: проблемы и перспективы: монография. - Самара: [б.и.], 2009.

- Шугрина Е.С. Соотношение понятий «муниципальное образование», «административно-территориальная единица», «населенный пункт» // Городское управление. - 2013. - № 1. - P. 30-43.

- Davey K. et al. Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. - Strasbourg: Council of Europe, 2011.

- Jouve B., Lefèvre C. Local Power, Territory and Institutions in European Metropolitan Regions: In Search of Urban Gargantuas. - Routledge, 2013.

- Swianiewicz P. (ed.). Territorial consolidation reforms in Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative. - Open Society Institute, 2010.

- Swianiewicz P. If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? - Ten years later // Local Government Studies. - 2018. - Т. 44, № 1. - Р. 1-10.