Внутрирегиональный демографический отклик на фоне социально-экономических трансформаций

Автор: Гавриков Владимир Леонидович, Мажаров Владимир Федорович, Рублева Марина Евгеньевна, Хлебопрос Рем Григорьевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографические процессы

Статья в выпуске: 3 (73), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается демографическая ситуация в Красноярском крае в период с 1995 по 2013 гг. Анализ проводится с использованием методов линейной регрессии, проведена процедура «взвешивания» демографических показателей. Обнаружено, что Красноярский край и в период социально-экономических трансформаций 1990-х и 2000-х годов следует общемировой тенденции, характеризующейся обратной зависимостью между ожидаемой продолжительностью жизни и фертильностью женщин. Выявлено, что значимая зависимость между исследуемыми демографическими показателями может нарушаться и восстанавливаться в процессе адаптации населения к новым условиям жизни как в городских, так и в сельских муниципальных образованиях.

Красноярский край, демография, ожидаемая продолжительность жизни, специальный коэффициент рождаемости, фертильность, муниципальные образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14347632

IDR: 14347632

Текст научной статьи Внутрирегиональный демографический отклик на фоне социально-экономических трансформаций

Д емографические процессы отражают реакцию сообществ на ряд внешних и внутренних детерминант окружающей среды. К ним относятся, в частности, изменения в социально-экономической политике государства. Не в меньшей степени оказывает влияние интенсивность (скорость) внутренней эволюции человеческого сообщества, приводящая к изменениям репродуктивного поведения отдельных индивидов.

В середине 1990-х годов отечественными социологами и экономистами были зафиксированы радикальные изменения в российском социуме, связанные с проведением социально-экономических реформ. Обобщая работы многих исследователей, Н.М. Римашевская отметила несколько ключевых моментов, к которым относятся падение доходов населения и связанное с ним снижение потребления, «следствием чего явился тяжёлый социальный шок», одним из компонентов которого была радикальная переоценка ценностей. Все это, по словам автора, во- первых, не могло не отразиться на здоровье населения, а во-вторых, на объективно зафиксированных демографических тенденциях (тенденция к депопуляции в России). Несмотря на инерционность демографических процессов, «отказ иметь детей по социально-экономическим мотивам тоже сыграл свою роль» [1. С. 55–65; 2. С. 38–49; 3. С. 22–40].

Исследования, проведенные на региональном уровне, имеют большое значение, так как проблемы, обозначаемые в них, могут, до некоторой степени, решаться территориальными органами власти и управления. Демографическим процессам в Красноярском крае в период социальноэкономических трансформаций посвящены многочисленные работы региональных исследователей, как на уровне субъекта, так и на уровне отдельных муниципальных образований и городских округов [4. С. 52–96; 5. С. 103–107; 6; 7. С. 139–143; 8. С. 118–121; 9. С. 11–21].

Цель настоящей работы — рассмотреть на примере Красноярского края, как демографические показатели реагировали на социально-экономические трансформации в новейшей истории России.

Индикаторы исследуемого феномена — не динамика рождаемости и смертности, а характер связи между ними (предполагается, что зависимость между рождаемостью и ОПЖ носит устойчивый характер).

В работе ставились следующие задачи: установить наличие или отсутствие связи между рождаемостью и ОПЖ женщин в Красноярском крае на внутрирегиональном уровне; и выяснить изменялись ли параметры связи с середины 1990-х по 2010-е годы.

База данных и методы исследования

Фактологической основой исследования служили данные по количеству родившихся и умерших, а также по ОПЖ женщин в муниципальных образованиях (МО) Красноярского края, предоставленых Лабораторией медико-социальных проблем НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН. Базы данных родившихся и умерших получены из открытых источников Территориального органа Росстата по Красноярскому краю (Красноярскстат) 1 ..

В исследовании были использованы данные за 1995, 2000, 2005, 2010-2013 годы по всем муниципальным образованиям (МО) Красноярского края, для которых регистрируются статистические показатели, а именно: 43 МО и 7 городских округов

(ГО) края (в том числе Красноярск и Норильск).

Имеющийся массив данных обрабатывался методами математической статистики, реализованными в пакете программ Statistica 10. Вычисление параметров регрессии между ОПЖ и рождаемостью, которая выражалась в стандартных коэффициентах рождаемости: общий коэффициент рождаемости (число живорождений на 1000 населения) и фертильность — специальный коэффициент рождаемости (СпецКР) (число живорождений на 1000 женщин фертильного возраста).

Поскольку все МО и ГО различаются численностью населения, они оказывают на средние по региону показатели разное влияние. При вычислении регрессии учитывалось, что измерения (точки в пространстве переменных), относящиеся к разным МО и ГО, не равноценны. Учет неравноценности измерений осуществлялся посредством процедуры взвешивания, для чего использовалась численность населения МО и ГО в соответствующий год, для которого проводился анализ.

Результаты исследования

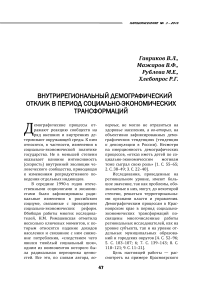

На рис. 1 показано распределение МО и ГО Красноярского края в плоскости показателей «ожидаемая продолжительность жизни женщин» — «специальный коэффициент рождаемости (СпецКР)» в 1995 г. Согласно принятой методике, вычислялись параметры линейных регрессий без использования и с использованием процедуры взвешивания, при этом ОПЖ считалась независимой переменной, а СпецКР — зависимой. Видно, что не взвешенная линия регрессии имеет незначительный наклон и проходит, приблизительно через центр облака точек, обозначающих МО и ГО. В то же время, взвешенная линия регрессии расположена существенно ближе к «тяжелым» точкам, представляющим крупные города (Красноярск, Норильск) и г. Сосново-борск.

Особенностью взвешенной линии является ее практически горизонтальное положение. Со статистиче- ской

60,00

точки зрения, такое положение линии регрессии интерпретируется как независимость данных перемен- ных друг от друга.

Имея ввиду физический смысл исследуемых переменных, можно сказать, что в 1995 г. в МО региона наблюдалась значительная вариация ожидаемой продолжительности жиз- ни женщин, однако они, в среднем, мало отличались по специальному коэффициенту рождаемости.

Специальный коэффициент рождаемости, %о

■.00

50.00

45,00

1,00

;,оо

',00

у - (43,0977) 1 (-0,07885)*х

Норильск

:

-У = (64,6872) + (^з7864П

X

Красноярск

25,00

Сосновоборск

60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0

Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет

Условные обозначения: точками обозначены все территории, крупнейшие города (Красноярск и Норильск) отмечены индивидуальными символами; линия линейной регрессии без взвешивания обозначена штриховой, со взвешиванием — сплошной линией; уравнения регрессии показаны около соответствующих линий.

Рис. 1. Распределение МО и ГО Красноярского края по уровню специального коэффициента рождаемости и ОПЖ женщин в 1995 году

Представляется целесообразным сопоставить независимость исследуемых переменных с общей социально-экономической обстановкой в России в середине 1990-х годов. Как известно, с 1991 г. общество и экономика страны претерпевали глубокие и, в значительной степени, болезненные преобразования. Кардинально изменилась официальная идеология, что привело к сильной психологической дезориентации всех социальных слоев, существенно упал общий уровень жизни населения.

Можно, в связи с этим, предположить, что в обществе нарушились многие стереотипы репродуктивного поведения [9. С. 11–21]. Общемировая закономерность состоит в том, что страны с высокими показателями продолжительности жизни имеют более низкие показатели рождаемости [10. С. 890-896].

Иными словами, между ОПЖ и рождаемостью в среднем наблюдается отрицательная связь. Исчезновение такой связи в некотором регионе, как можно полагать, служит сигналом определенных процессов, происходящих в сообществе населяющих его людей.

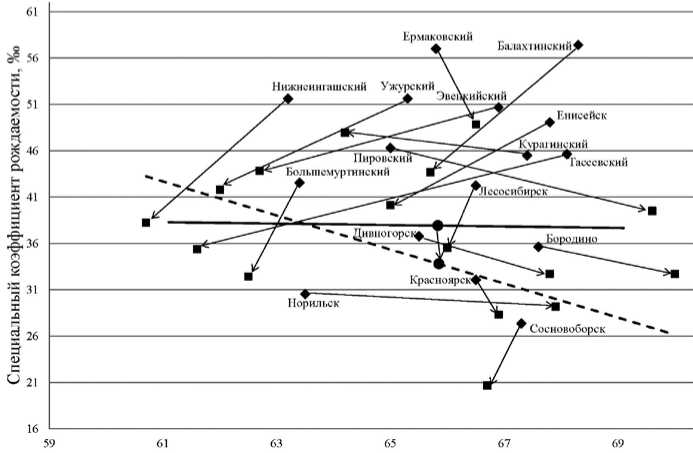

На рис. 2 представлена динамика распределения МО и ГО в плоскости показателей «ОПЖ женщин» —

«СпецКР» за период с 1995 по 2000 гг.

Для обеспечения наглядности из всего массива данных на этом рисунке МО представлены выборочно: 1) городские округа,

2) муниципальные образования, значительно изменившие свое положение.

Символы, соответствующие одному и тому же муниципальному образованию, соединены стрелками. Количество МО, мало изменивших свою позицию, составило 34 территории.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет

Условные обозначения: сплошной прямой показана линия взвешенных регрессий в 1995 г.;

штриховой — в 2000 г.; символом « ♦ » — положение МО в 1995 г., символом « ■ » — их положение в 2000 г.; символом « • » показано изменение средневзвешенных средних ОПЖ и СпецКР в целом по региону с 1995 по 2000 гг.

Рис. 2. Распределение МО и ГО в плоскости показателей «ОПЖ женщин» — « СпецКР» в 1995 и 2000 гг.

Средневзвешенный СпецКР для 1995 по 2000 гг. ввиду того, что во всей совокупности данных снизился с многих МО наблюдалась аналогичная

его динамика. Многие из удаленных от регионального центра территории имели сильную негативную динамику — в них значительно снизились показатели ОПЖ и СпецКР. В крупных городах также наблюдалось снижение последнего показателя, однако в них (за исключением Сосновоборска) произошёл рост ОПЖ.

Ожидаемая продолжительность жизни, наблюдаемая на какой-либо территории, может быть подвержена влиянию различных процессов. Сильное влияние на этот показатель оказывают особенности миграционных потоков [11. С. 52].

Отдельное замечание необходимо сделать относительно Норильска. Как известно с 1995 года действовала программа «Север на Юг» 2 — переселение лиц старших возрастов из Заполярья в южные районы края (Шушенский, Минусинский). Избирательные процессы переселения лиц старшего возраста могли повлиять на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в данном северном городе [11. С. 52].

С точки зрения статистического анализа в результате произошедших перемещений положения большинства МО в плоскости показателей «ожидаемая продолжительность жизни женщин» — «специальный коэффициент рождаемости» к 2000 г. изменился характер зависимости между показателями. Как видно из рис. 2 (пунктирная линия) и данных табл. 1, у линии регрессии появился статистически значимый наклон, т.е. по сравнению с 1995 г. в 2000 г. появилась зависимость между рассматриваемыми демографическими показателями. Можно констатировать, что на фоне среднего ухудшения демографических показателей наметились признаки зависимости между продолжительностью жизни и рождаемостью, которая соответствует общемировой тенденции [10. С. 890896]. Расположения МО разного типа на плоскости показателей (рис. 2) есть отражение различий между городскими и сельскими территориями в демографических показателях. Подтверждением этому могут служить результаты расчетов, установившие в 2013 г. выраженную прямую связь между долей сельских женщин в исследуемых МО и СпецКР (rx/y= +0,673). В то же время была обнаружена и обратная связь — между долей сельских женщин в МО и ОПЖ женщин (rx/y= -0,597).

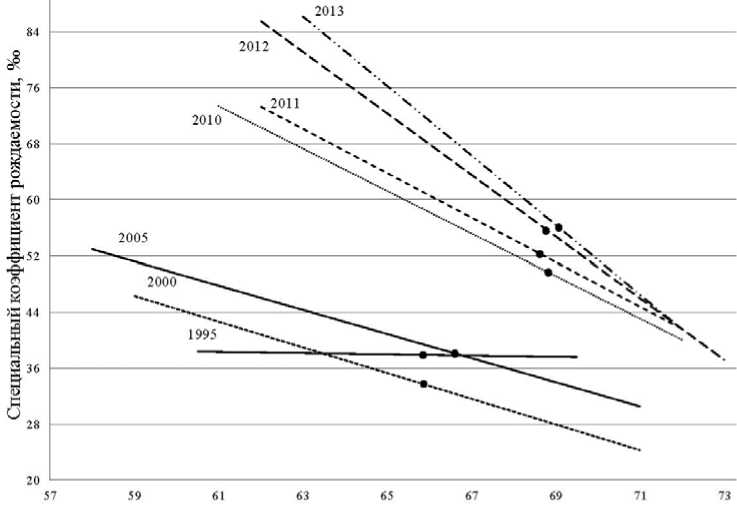

На рис. 3 графически представлено, как менялась внутрирегиональная зависимость между ОПЖ женщин и СпецКР с 1995 по 2013 гг. Как было сказано выше, в 1995 г. связь между ними статистически отсутствовала. С 1995 по 2000 гг. произошло изменение положения МО в рассматриваемой плоскости, которое привело к тому, что понизились средневзвешенные значения показателей (рис. 2), но возникла статистически значимая связь между ними. В период с 2000 по 2013 гг. зависимость между показателями существенно изменилась в количественном отношении.

На этом промежутке времени не только заметно выросли средневзвешенные ОПЖ женщин и СпецКР, но и значительно увеличился наклон линий связи. Теснота этой зависимости, как правило, возрастала, хотя и претерпевала некоторые колебания (табл. 1).

Есть основания полагать, что наклон линии связи между ОПЖ женщин и СпецКР есть отражение различий между сельским и город- дует из рис. 3, эти различия возраста-ским типами территорий, и как сле- ли в период с 2000 по 2013 гг.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет

Условные обозначения : прямыми показаны линии взвешенных регрессий за разные годы, обозначенные около соответствующих линий; символом « • » обозначены уровни средневзвешенных показателей по всему региону в соответствующие годы.

Рис. 3. Изменение зависимости между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и специальным коэффициентом рождаемости с 1995 по 2013 гг. в Красноярском крае

Таблица 1

Параметры линейной регрессии вида Y = a∙X + b и коэффициенты корреляции Пирсона (r x/y ) между ОПЖ женщин и СпецКР в период 1995–2013 гг.

|

Год |

Коэффициент связи (a) |

Константа (b) |

R2 |

r x/y |

||

|

a |

SE |

b |

SE |

|||

|

1995 |

-0,07885* |

0,17377 |

43,09769 |

11,44379 |

0,000269 |

-0,094 |

|

2000 |

-1,8365 |

0,098472 |

154,7018 |

6,487336 |

0,308684 |

-0,250 |

|

2005 |

-1,7220 |

0,047544 |

152,8528 |

3,160188 |

0,616209 |

-0,554 |

|

2010 |

-3,0313 |

0,113709 |

258,2754 |

7,826548 |

0,491245 |

-0,388 |

|

2011 |

-3,1709 |

0,110384 |

269,9007 |

7,574944 |

0,538918 |

-0,343 |

|

2012 |

-4,3962 |

0,120195 |

358,0939 |

8,273767 |

0,66332 |

-0,522 |

|

2013 |

-4,9693 |

0,129194 |

399,2626 |

8,925024 |

0,680071 |

-0,631 |

Условные обозначения : Y и X — зависимая (СпецКР) и независимая (ОПЖ женщин) переменные, коэффициент связи а показывает величину наклона линии регрессии, параметр b — константа, SE — стандартная ошибка; R2 — теснота связи; r x/y — коэффициент корреляции Пирсона; * — не значимо при p< 0,05; все остальные параметры значимы при p< 0,05.

В 2006 г. была принята программа «Материнский капитал», которая имеет своей целью стимулирование рождения второго и последующего ребенка в семье. Согласно данным, представленным на рис. 3, именно в этот период произошел заметный рост средневзвешенных значений показателей и увеличение наклона линии связи между ними.

С одной стороны, как будет показано ниже, в относительных показателях роста СпецКР, различий между региональным центром и удаленным от него МО не наблюдается. Так, СпецКР в 2000 г. в Красноярске равнялся 28,3 ‰, в 2013 г. — 48,5 ‰. Для муниципального района с относительно низким значением показателя (Тасеевский) эти значения составляют 35,4 и 57,0 ‰, соответственно. В районе с относительно высоким значением СпецКР (Каратузский) в 2000 и 2013 гг. наблюдались значения 45,3 и 81,8‰, соответственно. Таким образом, рост коэффициента за указанный период для города составил 1,71 раза, а для районов — от 1,61 до 1,8 раза, и, следовательно, увеличение СпецКР произошло, в среднем, в пределах одних и тех же величин для различных МО и ГО Красноярского края.

С другой стороны, именно данная пропорциональность роста СпецКР говорит об увеличении за указанный период абсолютного разрыва между городским и сельским типом МО, что и отражается в увеличении наклона линий регрессии. Независимо от того, был ли рост СпецКР реакцией на реализацию принятой программы, либо реакцией на какие-либо другие факторы, представляется, что МО с преимущественно сельским укладом демонстрируют существенно большую реакцию с точки зрения роста

СпецКР. Это выражается в том, что СпецКР во всех МО и ГО увеличился с одним и тем же коэффициентом роста, хотя можно было бы ожидать, что в МО с высоким исходным показателем его рост будет слабее. В то же время можно было бы ожидать, что в МО с исходно низким значением показателя его рост будет сильнее (так называемый эффект «низкой базы»).

Наблюдаемые на внутрирегиональном уровне различия между сельским и городским населением в контексте указанных демографических показателей находят отражение на межстрановом уровне [10. С. 890896].

Нельзя не заметить, что сельский и городской уклады жизни представляют собой обозначения весьма сложных социальных явлений, которые включают, например, условия жизни, установившиеся репродуктивные поведенческие стереотипы и, не в последнюю очередь, различия в материальном благосостоянии. Эти факторы являются предметом анализа при попытках объяснить зависимость между относительно низкими, в среднем, показателями рождаемости в обеспеченных слоях населения и, наоборот, между более высокими показателями рождаемости — в менее обеспеченных слоях [11. С. 35].

Результаты, полученные рядом зарубежных исследователей [12; 13 С. 4342-4351], представляют важную информацию, которая позволяет предлагать гипотезы и механизмы, потенциально могущие объяснить наличие связей между демографическими показателями. В частности, рассматриваемая здесь зависимость между ОПЖ женщин и СпецКР может естественным образом возникать, если имеют место устойчивые различия, характеризующие сельский и городской уклады жизни. Например, сельский уклад может характеризоваться большей ориентацией на долговременную (биологическую) приспособленность, большим ментальным консерватизмом населения и ниже среднего стандартами медицинского обслуживания, которые определяют повышенные риски для жизни матерей, а городской уклад жизни может быть связан с большей ориентацией на локальный социально-экономический успех, потребностью в разнообразном сенсорном опыте (отдыхе, развлечениях) и с лучшими условиями перинатальной медицины.

С этой точки зрения, зависимость между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и специальным коэффициентом рождаемости является своего рода «нормой» для эпохи демографического перехода. Вместе с тем, исследования, рассматривающие данную взаимосвязь в динамике, в отечественной и иностранной литературе отсутствуют. В настоящей работе показано, что в условиях глубоких социально-экономических и идеологических преобразований общества «нормальная» зависимость между демографическими показателями может нарушаться, по меньшей мере, на внутрирегиональном уровне. Выявленные нами эффекты можно назвать внутрирегиональным демографическим откликом населения на произошедшие перемены в обществе. Как оказалось, эта зависимость может восстанавливаться по мере возможного приспособления населения к новым условиям.

В данном контексте это означает, что выявленные нами внутрирегиональные демографические процессы частично соответствуют наблюдаемым мировым тенденциям в связях фертильности и ожидаемой продолжительности жизни.

* * *

Таким образом, полученные результаты отражают зависимость между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и специальным коэффициентом рождаемости в 1995 году, изменение этой зависимости в период с 1995 по 2000 гг. и с 1995 по 2013 гг.

Известно, что в 1990-х гг. Россия переживала социально-экономические потрясения, что сопровождалось нарушением этой зависимости (линия регрессии расположена горизонтально), но с 2000 г. характер связи между показателями начал меняться. Понизились средневзвешенные значения показателей ОПЖ и СпецКР, однако линия регрессии с течением времени обретает статистически значимый наклон, который с 2000 г. только увеличивается.

Данный эффект говорит о том, что Красноярский край, в период социально-экономических трансформаций, пережил все фазы демографического движения: от депопуляции 1990-х и начала 2000-х годов до восстановления нарушенных репродуктивных установок, о чем свидетельствуют максимальные уровни фертильности в позднесоветский период (1989 г.), минимальные — в 2000 г. и фактически приблизившиеся к дореформенному периоду — в 2014 г.: 60,6; 33,2 и 57,1 на 1000 женщин 1549 лет, соответственно (собственные расчеты). Эти процессы сопровождались ростом рождаемости и снижением смертности. Тем не менее, исследуемый регион не отличался от мировых тенденций, характеризующихся тем, что МО и ГО Красноярского края с высокими показателями ожи- даемой продолжительности жизни имеют более низкие показатели рождаемости.

Установлено также, что зависимость среди МО и ГО есть отражение различий городских и сельских укладов жизни. Увеличение специального коэффициента рождаемости произошло в среднем пропорционально для всех территориальных образований как возможный результат реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье», в частности, его подпрограммы «Материнский капитал», направленной на рождение вто- рых и последующих детей. В условиях глубоких социально-экономических преобразований в обществе значимая зависимость между демографическими показателями может нарушаться и восстанавливаться по ходу нормализации условий жизни. Выявленный эффект требует дальнейшего исследования как на региональном, так и на всероссийском уровне, так как полученные выводы могут помочь разработать и осуществить более эффективную дифференцированную демографическую политику в стране и в отдельных ее регионах.

Список литературы Внутрирегиональный демографический отклик на фоне социально-экономических трансформаций

- Римашевская Н.М. Социальные последствия экономических трансформаций в России//Социологические исследования. -1997. -№. 6. -С. 55-65.

- Римашевская Н.М., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения России//Народонаселение. -2011. -№1. -С. 38-49.

- Римашевская Н.М. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения»//Российский экономический журнал. -2004. -№ 9-10 -С. 22-40.

- Григорьев Ю.А. Продолжительность жизни//Развитие человеческого потенциала Сибири: проблемы социального воспроизводства регионального сообщества: монография. -Иркутск: Оттиск, 2013 -514 с.

- Измерение социально-экономических факторов в социально-демографической модели/Т.В. Крупкина, С.В. Бабенышев, Б.Э. Горный, В.Ф. Мажаров, Н.Ю. Плотников, И.В. Тихонова//Материалы XLVII научно-практической конференции с международным участием. -Кемерово: Примула, 2012. -С.103-107.

- Лещенко Я.А. Кризис в общественном здоровье и социально-демографическом развитии: главные проявления, причины, условия преодоления. 2-е изд., перераб. и доп. -Иркутск: РИО ВСНЦ СО РАМН, 2006 -276 с.

- Мажаров В.Ф., Григорьев Ю.А. Рождаемость населения Красноярского края в первом десятилетии XXI века: Несколько вариантов оценки//Материалы XLV научно-практической конференции с международным участием. -Новокузнецк, 2010. -С. 139-143.

- Рождаемость в Красноярском крае в первом десятилетии XXI века/В.Ф. Мажаров, Н.Ю. Плотников, Б.Э. Горный, С.В. Бабенышев, Т.В. Крупкина, И.В. Тихонова//Материалы XLVII научно-практической конференции с международным участием. -Кемерово: Примула, 2012. -С. 118-121.

- Соболева С. В., Чудаева О. В. Демографическая ситуация в Сибири и России: тенденции и перспективы. -Новосибирск: СГГА, 2014 -Т. 1. -С. 11-21.

- Tolstikhina O. S. et al. Demographic Transition as Reflected by Fertility and Life Expectancy: Typology of Countries//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2013. Vol. 6. №. 6. Р. 890-896.

- Бедный М.С. Медико-демографическое изучение народонаселение. -М.: Статистика, 1979. -224 с.

- Caldwell J.C. The wealth flows theory of fertility decline. London: Academic Press. 1982. 386 p.

- Goodman A., Koupil I., Lawson D.W. Low fertility increases descendant socioeconomic position but reduces long-term fitness in a modern post-industrial society//Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 2012. №. 279 (1746). Р. 4342-4351.